Вопрос № 80. Жизненный и творческий путь А. П. Чехова

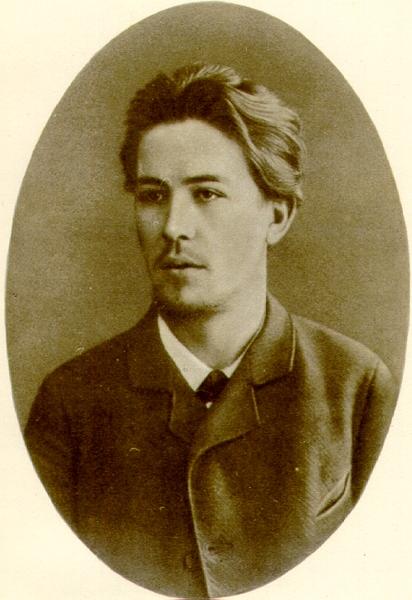

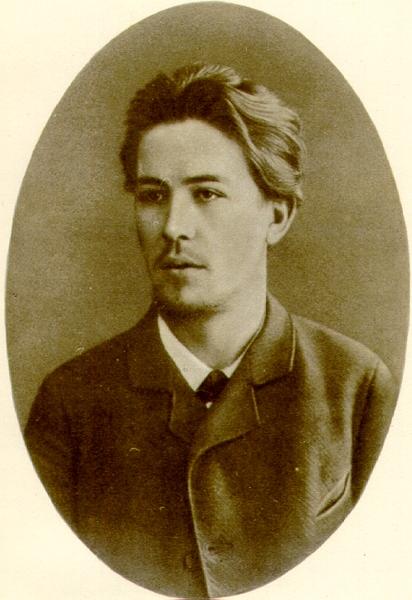

ЧЕХОВ Антон Павлович [17 (29) января 1860, Таганрог — 2 (15) июля 1904, Баденвейлер, Южная Германия; похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище], русский писатель.

Ключом к пониманию творчества Чехова могут стать слова Горького: "Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал: "Скверно вы живете, господа!"

Семья. Учеба. Антоша Чехонте

Отец - Павел Егорович Чехов (1825 - 1898 г.г.). Мать - Евгения Яковлевна Чехова (урождённая Морозова) (1835 - 1919 г.г.) Братья и сестры: Александр - литератор, лингвист (1855 - 1913 г.г.); Николай - художник (1858 -1889 г.г.); Михаил - писатель, юрист (1868 - 1936 г.г.); Иван - учитель (известный московский педагог) (1861 - 1922 г.г.); Мария - художница-пейзажистка (1863 - 1957 г.г.). Все дети Чеховых были исключительно одарёнными, высокообразованными людьми.

Родился в многодетной семье купца третьей гильдии, владельца бакалейной лавки.

Отец – Павел Егорович Чехов был весьма интересной личностью. Он имел в Таганроге бакалейную лавку, будучи купцом 3-й гильдии, но занимался торговлей без особого рвения, больше уделяя внимание посещению церковных служб, пению и общественным делам. Обстановка в доме Чеховых была традиционно - патриархальной: дети воспитывались в строгости, часто применялись и телесные наказания, бездельничать никому не дозволялось. Помимо учебы в гимназии, сыновьям Павла Егоровича приходилось иногда замещать отца в лавке, конечно в ущерб занятиям. По вечерам пели хором. Отец прекрасно играл на скрипке, пел, Маша аккомпанировала на фортепиано, в общем, устраивались целые музыкальные семейные представления.

Мать – Евгения Яковлевна, прекрасная хозяйка, очень заботливая и любящая, жила исключительно жизнью детей и мужа. Но, при этом, страстно любила театр, хотя и посещала его нечасто. В ранней молодости она была отдана в таганрогский частный пансион благородных девиц, где обучалась танцам и хорошим манерам. Евгения Яковлевна оказывала огромное влияние на формирование характеров своих детей, воспитывая в них отзывчивость, уважение и сострадание к слабым, угнетённым, любовь к природе и миру. Антон Павлович Чехов впоследствии говорил, что «талант в нас со стороны отца, а душа - со стороны матери».

К гимназическим годам относятся первые литературные опыты Чехова — водевили, сцены, очерки, анекдоты и т. п.; некоторые из них он посылает в редакции столичных юмористических журналов.

Отец - торговец в лавке, но большой любитель музыки, рисования, регент церковного хора. Когда, после смерти отца, семья уезжает в Москву, Антон остается один в Таганроге.

Но было что-то еще, помогающее сохранить в себе человека:

порыв к добру и красоте, выразившийся в увлечении театром; жажда творчества; победа над жестокостью, над собой.

В 1876 году произошел переезд семьи Чеховых в Москву. Торговля в Таганроге стала убыточной, Павел Егорович разорился и вынужден был бежать от кредиторов.

В Москве семья Чеховых долго, почти три года, живет в тяжкой бедности. Несмотря на это, все дети продолжали учиться, а Антон, зарабатывая на жизнь репетиторством, остается до окончания учебы в гимназии в Таганроге и приезжает в Москву только в 1879 году для того, чтобы сразу поступить на медицинский факультет Московского университета, где слушал лекции знаменитых профессоров - Н. Склифосовского, Г. Захарьина и др

Медицинский факультет Московского университета

После поступления на медицинский факультет Московского университета (1879) литературный труд становится для Чехова основным источником заработка: с этого времени его «юмористические мелочи» регулярно публикуются на страницах массовых иллюстрированных журналов журналах "Стрекоза", "Будильник", "Зритель", "Сверчок", "Осколки" под разнообразными псевдонимами (Антоша Чехонте, Человек без селезенки и др.).

Вхождение в «большую» литературу

После окончания университета (1884) Чехов, работая уездным врачом, продолжает «многописание»: основным жанром в его творчестве этого периода является традиционный для массовой периодики короткий рассказ — сценка, этюд, набросок, — основой сюжета которого служит забавное или нелепое происшествие, любопытный или смешной случай из жизни. Рассеянные по периодике, написанные в рамках определенного объема и к установленному сроку, произведения этого времени составили сборники «Пестрые рассказы» (1886) и «Невинные речи» (1887).

Художественные открытия Чехова

Новый этап в творческой биографии Чехова — «вхождение в литературу» — связан с началом его регулярного сотрудничества в газете А. С. Суворина «Новое время» (с 1886), где произведения Чехова впервые появились под его настоящим именем, и выходом сборника «В сумерках» (1887), выделенного критикой из общего потока массовой беллетристики (признавалась несомненная талантливость писателя, его способность немногими штрихами рисовать картины природы и человеческие типы, создавать поэтическое настроение). В том же 1887 пьесой «Иванов» (поставлена на сцене театра Корша) Чехов подвел итог своим ранним драматургическим поискам, начатым еще в гимназические годы, и одновременно заложил основу поэтики нового драматического искусства.

Внимание критики, читательские симпатии и, главное, поддержка со стороны ведущих литераторов (Д. В. Григоровича, А. Н. Плещеева, В. Г. Короленко) были расценены Чеховым как приглашение к профессиональной литературной деятельности, что потребовало от него пересмотра собственного отношения к литературным занятиям как способу заработка или веселой забаве. В повести «Степь», опубликованной в 1888 в журнале «Северный вестник», обозначились главные художественные открытия Чехова: отсутствие традиционного для русской литературы героя, выражающего авторскую мировоззренческую позицию; воссоздание окружающего мира, преломленного эмоциональным человеческим восприятием; передача душевного состояния персонажей через «случайные» реплики и жесты.

Поездка на Сахалин

В 1890 Чехов прерывает успешно начатую литературную работу и отправляется в длительное путешествие через Сибирь на остров Сахалин для изучения быта каторжников и ссыльных. Писатель решил изучить каторгу, - "одну из самых ужасных нелепостей, до которой мог додуматься человек". Поездка – подвиг. Более четырех тысяч верст на лошадях по Сибири, где холод, пронзительный ветер, разливы рек, а Чехов серьезно болен и как врач знает, чем ему грозит этот путь. Творческим итогом путешествия становится книга «Остров Сахалин» (1895), написанная в жанре «путевых записок»; в ее основу легли не только личные впечатления от многочисленных встреч, но и собранные им на острове статистические данные.

Подвижническая работа была проведена Чеховым на Сахалине. Он произвел перепись населения острова, составив около 10 тысяч статистических карточек. Было собрано огромное количество документального материала о труде, быте сахалинских каторжников и местных жителей, о тюремных начальниках и чиновничьем произволе. Чехов посещал тюрьмы, подробно изучал их техническое и санитарное состояние, встречался и беседовал со множеством людей. После возвращения с Сахалина Чехов систематизировал свои записи и написал книгу «Остров Сахалин». Это произведение вызвало огромный резонанс в России. На Сахалин обратили внимание официальные лица. Министерство юстиции и Главное тюремное управление командировали на Сахалин своих представителей. Сахалинский врач Н.С.Лобас отмечал: «С легкой руки Чехова Сахалин стали посещать как русские, так и иностранные исследователи».

Маршрут Сахалинского путешествия таков: из Ярославля по Волге до Казани, затем по Каме до Перми, оттуда по железной дороге до Тюмени, а затем через всю Сибирь на тарантасе и по рекам. На Сахалине Чехов пробыл более трех месяцев, затем через Индийский океан, Средиземное и Черное моря, посетив Японию, Гонконг, Сингапур, Цейлон, Константинополь, прибыв в порт Одессы, он на поезде возвращается в Москву.

Литературная репутация

В первой половине 1890-х гг. Чехов становится одним из самых читаемых писателей России — его произведения регулярно появляются в журналах «Северный вестник» и «Русская мысль» (с 1892), газетах «Новое время» (до 1893) и «Русские ведомости»; выходят отдельные издания и сборники («Рассказы», 1888; «Хмурые люди», 1890; Повести и рассказы», 1894), которые постоянно переиздаются, вызывая широкий резонанс в литературных кругах. Не отрицая растущий талант Чехова, критика обвиняет писателя в равнодушии к социальным проблемам, в отсутствии прямых авторских оценок и мировоззрения в целом, в том, что он пишет «с холодной кровью», в излишнем «фотографизме» и т. д.; в высказываниях героев усматривает позицию писателя: так, слова старого профессора об отсутствии у него «общей идеи» (повесть «Скучная история», 1889) воспринимались как авторское признание и проецировались на все творчество Чехова. Исключение составила повесть «Палата N 6» (1892), за которой было признано бесспорное общественное значение. В целом же за Чеховым закрепилась репутация писателя, чуждающегося социальных проблем, — бытописателя и мастера тонкого психологического анализа.

Жизнь в Москве после такого путешествия кажется Чехову неинтересной, и он отправляется в Петербург, чтобы встретится с Сувориным. Они решают вместе ехать в Западную Европу и посещают Вену, Болонью, Венецию, от которой Чехов приходит в восторг, а также Флоренцию, Рим, Неаполь, где писатель совершил восхождение на Везувий. Из Ниццы Антон Павлович отправляется в Монте-Карло, где проигрывает в рулетку 900 франков, затем в Париж.

По возвращении Чехов едет в Алексин, где младший брат Михаил снял дачу на берегу Оки. Но вскоре Чеховы меняют место, переезжая в усадьбу Богимово, принадлежащую местному помещику Е.Д. Былим-Колосовскому. Усадьба была великолепна, с громадными комнатами, прекрасным садом, липовыми аллеями, прудами. Писатель был в восторге. Каждое утро он вставал в четыре часа, пил кофе и садился работать, причем не за письменным столом, а за подоконником. Здесь была написана «Дуэль», систематизированы сахалинские заметки. Чехов работал до одиннадцати часов, потом шел в лес за грибами или на рыбалку. В час дня семья обедала, а в три Чехов снова принимался за работу до самого вечера. По вечерам часто приходил в гости один из местных дачников - зоолог Вагнер, впоследствии ставший известным профессором. С ним начинались дебаты на темы вырождения, права сильного и т.д., и именно Вагнер явился прототипом фон Корена в «Дуэли».

Проблематика рассказов

В многочисленных рассказах этого времени Чехов обращается к исследованию души современного человека, испытывающего влияние разнообразных социальных, научных и философских идей: пессимизма («Огни», 1888), социального дарвинизма («Дуэль», 1891), радикального народничества («Рассказ неизвестного человека», 1893); решает волновавшие общество вопросы семейных отношений («Три года», «Супруга», «Ариадна», все 1895), аномальных явлений психики («Черный монах», 1894) и др. Основой сюжетов становится не столкновение человека с грубой социальной средой, но внутренний конфликт его духовного мира: герои Чехова — «хмурые», скучные, живущие «в сумерках» люди, оказываются жизненно несостоятельными в силу собственной неспособности к творческой реализации, неумения преодолевать душевное отчуждение от других людей; их несчастья не имеют фатальной предопределенности и не обусловлены исторически — они страдают по причине собственных житейских ошибок, дурных поступков, нравственной и умственной апатии.

В 1892 году Чехов покупает имение в Мелихово. Давняя мечта жить в деревне, быть землевладельцем осуществилась. Усадьба находилась в селе Мелихово Серпуховского уезда Московской губернии, была в запущенном состоянии, но обошлась Чехову относительно недорого. Так, в марте месяце семья, состоящая из отца, матери, сестры Марии и самого Антона Павловича переехали в Мелихово. Первое время с ними живет младший брат Михаил. Сразу начались работы по обустройству дома, территории. Чехов с огромным энтузиазмом взялся за дело, новая жизнь увлекала его. В чеховском доме у каждого была своя хозяйственная роль: Павел Егорович, благообразный старик, когда-то строгий, взыскательный и в некоторой степени деспотичный воспитатель, теперь полностью признавал главенство Антона Павловича. В его задачи входил уход за садом. Мать, Евгения Яковлевна, вела домашнее хозяйство, вставала раньше и ложилась позже всех. Сестра Мария занималась огородом, при этом она регулярно уезжала в Москву, так как работала учительницей в гимназии. Михаил занимался полевым хозяйством, он даже перевелся на службу в Серпухов, чтобы быть поближе к Мелихову. Павел Егорович начинает вести свой дневник - лаконичную летопись мелиховской жизни, отражающей состояние природы, хозяйства, визиты многочисленных гостей, приезды и отъезды родных.

Мелиховский период – это не только вдохновенный литературный труд Чехова и активная медицинская практика, это колоссальная общественная деятельность писателя. Во время холерной эпидемии Чехов работает земским врачом, обслуживает 25 деревень. Открывает на свои средства в Мелихове медицинский пункт, принимая множество больных и снабжая их лекарствами. В Мелихове и его окрестностях Чехов строит три школы для крестьянских детей, колокольню и пожарный сарай для крестьян, участвует в прокладке шоссейной дороги на Лопасню, ходатайствует, чтобы на лопасненской железнодорожной станции стали останавливаться скорые поезда и там же добивается открытия почты и телеграфа. Кроме того, организует посадку тысячи вишневых деревьев, засевает голые лесные участки лиственницами, вязами, кленами, соснами и дубами.

В Мелихове Чехову приходит идея создания общественной библиотеки в родном Таганроге. Писатель жертвует туда более 2-х тысяч томов собственных книг, среди которых немало уникальных изданий с автографами музейной ценности, а также составляет для библиотеки галерею портретов деятелей науки и искусства. Впоследствии Чехов постоянно отсылает в библиотеку закупаемые им книги, причем в больших количествах.

Новаторство драматургии

Одновременно Чехов продолжает работу в драматическом жанре, пишет небольшие пьесы, «шутки», водевили («Свадьба», 1890), комедию «Леший» (1890). В середине 1890-х гг. Чехов вернулся к своим драматургическим поискам, пытаясь перенести в пьесы основные принципы «объективной» прозы: сюжетная острота сменялась внешне спокойным течением событий, а все драматические коллизии перемещались в сферу духовных переживаний героев. В фабуле ослаблялись элементы занимательности, что восполнялось психологической насыщенностью действия, напряженность которого поддерживалась «случайными» репликами, приобретавшими символическую окрашенность, а также внесловесными средствами (паузами, жестами персонажей, «посторонними» звуками, мелочами обстановки), в совокупности создававшими чрезвычайно значимый для восприятия чеховской драматургии психологический подтекст. Однако к адекватному воспроизведению новой драмы российские театры оказались не готовы: представление пьесы «Чайка» на сцене Александринского театра(1896) закончилось провалом (исключая проникновенную игру В. Ф. Комиссаржевской), и только постановка Московского Художественного театра (1898) открыла публике искусство Чехова-драматурга. Постановки последующих чеховских пьес («Дядя Ваня», 1899; «Три сестры», 1901, «Вишневый сад», 1904) осуществлялись только на сцене этого театра.

Чехов не ведет жизнь деревенского затворника. Он часто ездит в Москву и Петербург, где встречается с писателями, художниками, артистами, посещает театры, концерты, бываете редакциях журналов и газет, принимает участие в литературных вечерах, юбилеях, официальных обедах и т.п. Вообще, появление Чехова вызывает большой резонанс в творческих кругах. В 1895 году Чехов посещал Ясную Поляну, чтобы познакомится с Л.Н. Толстым, который давно ждал этого. Впоследствии Чехов и Толстой часто встречаются в Крыму.

В Мелихово, несмотря на бесконечный хоровод гостей, кстати говоря, не всегда желанных и тактичных, Чехов постоянно пишет. В 1894 году он выстроил небольшой деревянный флигель, о котором сам писал в одном из писем: «Флигель у меня вышел мал, но изумителен». Первоначально уютный домик, окруженный ягодными кустарниками, предназначался для гостей, но вскоре стал рабочим кабинетом писателя. Когда Чехов был дома, над флигелем поднимался флаг. Именно здесь была написана «Чайка». В 1896 году на сцене петербургского Александрийского театра состоялась премьера пьесы, но спектакль не имел успеха. Чехов очень тяжело переживал неудачную постановку. В 1898 году "Чайка" была поставлена на сцене Московского Художественного театра и шла с непрекращающимся успехом.

Вообще же, в мелиховский период (1992 - 1998 г.г.) созданы: «Палата № б», «Человек в футляре», «Бабье царство», «Случай из практики», «Ионыч», «Крыжовник», написан большой «деревенский цикл» произведений, такие как «Мужики», «На подводе», «Новая дача», «По делам службы», повесть «Три года», пьесы «Чайка», «Дядя Ваня». Именно в эти годы Чеховым написано свыше полутора тысяч писем к различным адресатам.

В 1897 году у Чехова резко обострился туберкулезный процесс, и он вынужден лечь в больницу. Здоровье, и без того слабое, подорванное поездкой на Сахалин, ухудшилось настолько, что доктора настаивают на переезде Чехова на юг. Осень и зиму 1897/98 г.г. писатель живет в Ницце, потом в Париже, где знакомится с известным скульптором М.М. Антокольским. Чехов убеждает Антокольского создать для Таганрога памятник основателю города Петру Первому. Переговоры проходят удачно, Чехов организовывает бронзовую отливку статуи и доставку её через Марсельский порт в Таганрог.

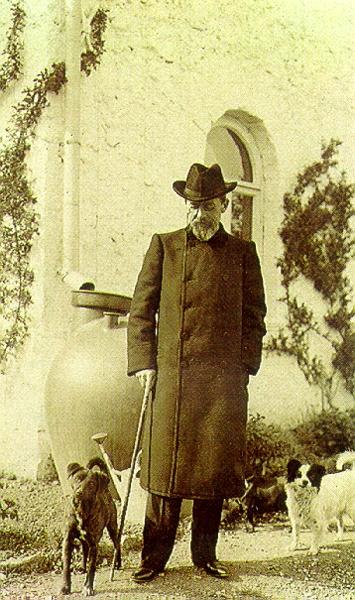

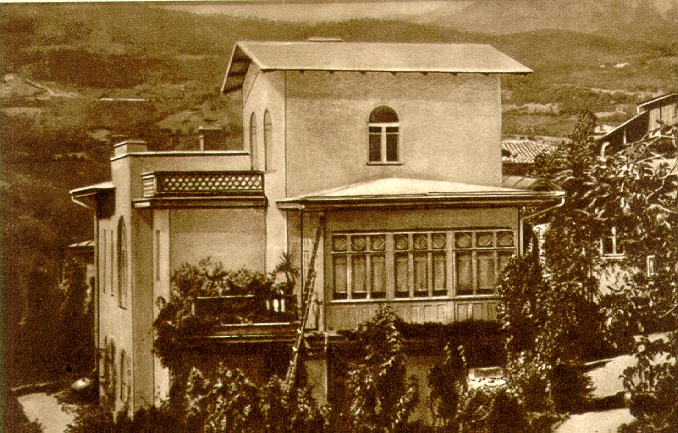

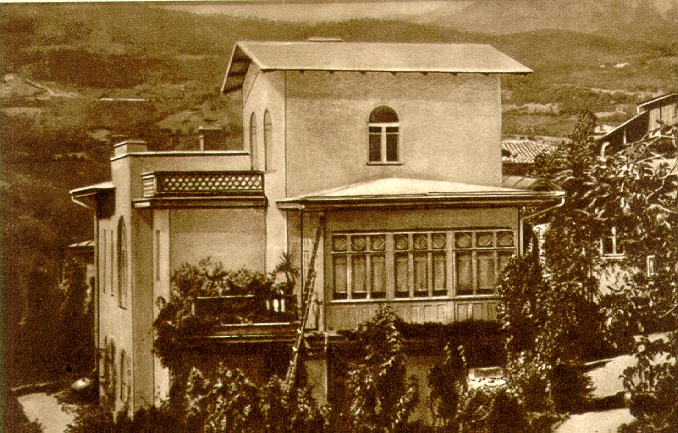

В мае 1898 года Чехов возвращается на родину и едет в Мелихово. Здесь он живет до сентября, пока не началась осенняя сырость, а затем едет в Ялту. Там Чехов приобретает участок земли в двух километрах от набережной в деревне Аутка. В октябре Чехов узнаёт о смерти отца. Он пишет сестре: «...Грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас...Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то жильё, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни». В Ялте Чехов начинает строительство дома. Деньги на постройку появились от продажи сочинений  известному книгоиздателю Марксу. Вскоре по проекту архитектора Шаповалова была построена прекрасная дача. (Чеховский сад) Чехов с упоением занимался благоустройством участка, сажал деревья. Зима 1899 года в Крыму была чрезвычайно суровой, со снегом, морскими бурями. Писатель затосковал о Москве, где в это время с успехом шли его пьесы, кипела творческая жизнь. Весной он едет в Москву, затем в Мелихово. Но, в конце августа вновь оказывается в Крыму. Имение в Мелихове продано, и Чехов с матерью и сестрой окончательно перебирается на жительство в Ялту. Здесь он начинает активную общественную деятельность: как местный житель, он избирается в члены попечительского совета женской гимназии, жертвует 500 рублей на строительство школы в Мухолатке, хлопочет об устройстве первой биологической станции. В Ялте, будучи сам тяжело болен туберкулезом, работает в Попечительстве о приезжих больных. В то время очень многие чахоточные приезжали в Ялту, причем почти без денег, только потому, что были наслышаны об Антоне Павловиче Чехове, который помогает устроиться и даже может похлопотать о виде на жительство для людей еврейской национальности.

известному книгоиздателю Марксу. Вскоре по проекту архитектора Шаповалова была построена прекрасная дача. (Чеховский сад) Чехов с упоением занимался благоустройством участка, сажал деревья. Зима 1899 года в Крыму была чрезвычайно суровой, со снегом, морскими бурями. Писатель затосковал о Москве, где в это время с успехом шли его пьесы, кипела творческая жизнь. Весной он едет в Москву, затем в Мелихово. Но, в конце августа вновь оказывается в Крыму. Имение в Мелихове продано, и Чехов с матерью и сестрой окончательно перебирается на жительство в Ялту. Здесь он начинает активную общественную деятельность: как местный житель, он избирается в члены попечительского совета женской гимназии, жертвует 500 рублей на строительство школы в Мухолатке, хлопочет об устройстве первой биологической станции. В Ялте, будучи сам тяжело болен туберкулезом, работает в Попечительстве о приезжих больных. В то время очень многие чахоточные приезжали в Ялту, причем почти без денег, только потому, что были наслышаны об Антоне Павловиче Чехове, который помогает устроиться и даже может похлопотать о виде на жительство для людей еврейской национальности.

Последний период творчества

В конце 1890-х — начале 1900-х гг. Чехов — признанный и популярный мастер: журналы ищут его участия, появление новых произведений расценивается критикой как событие литературной жизни, споры вокруг них перерастают в общественно-политические дискуссии — о будущем русской деревни, о роли интеллигенции в обществе и т. д. В его творчестве возникают новые темы. Верный принципам «художественной объективности», Чехов создает мрачные картины оторванного от культуры крестьянского быта («Моя жизнь», 1896; «Мужики», 1897; «В овраге», 1900). Тема нравственной деградации и духовной опустошенности русской интеллигенции, ее неспособности к социальному и личному жизнеустройству поднимается в рассказе «Дом с мезонином» (1896), «маленькой трилогии» «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» (1898). В то же время многие герои его последних произведений все сильнее испытывают «тоску по идеалу», переживают стремление к новой, лучшей жизни («По делам службы», 1898; «Архиерей», 1902; «Невеста», 1903). Чуждый моральному учительству, религиозной проповеди и социальному утопизму, Чехов не прописывает рецептов нравственного совершенствования, общественного переустройства или духовного преображения, но в томлениях и муках своих героев, в их неудовлетворенности бессмысленностью своего существования видит доказательства принципиальной возможности для человека устроить свою жизнь правдиво, достойно и радостно.

Весной 1900 года в Крым приезжает на гастроли Московский Художественный театр. Чехов отправляется в Севастополь, где специально для него дают «Дядю Ваню». Позже театр переезжает в Ялту, и в доме на Аутке начинают собираться интереснейшие люди: Бунин, Горький, Куприн; каждый день у Чеховых - вся театральная труппа. Вскоре театр возвращается в Москву. Но уже в июле Ольга Леонардовна Книппер, ведущая актриса МХТ, первая исполнительница ролей в чеховских пьесах, с которой Чехов познакомился на репетициях в 1898 году и впоследствии активно переписывался, снова едет в Ялту гостить у писателя. Они проводят вместе весь июль, и за это время определяется их дальнейшая совместная жизнь.

Зиму 1900-1901 г.г. Чехов находится в Ницце на лечении, потом едет в Италию, а в феврале возвращается в Ялту. 25 мая А.П.Чехов и О.Л. Книппер венчались. Сразу после свадьбы Ольга Леонардовна везет мужа в Уфимскую губернию на кумыс - считалось, что он помогает при чахотке. Чехов уже очень слаб, но несмотря на мучительную болезнь, он продолжает писать, встречаться с людьми, помогать всем, кому только можно. «Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений», - сказал он как-то о самом себе. Написана и поставлена пьеса «Три сестры» (1901 г.).

Чехов в основном живет в Ялте, хотя осень и ветреная сырая зима, проводимые в плохо отапливаемом доме, не добавляют Антону Павловичу здоровья. В ноябре 1901 г. он пишет жене: «У меня в кабинете обыкновенная температура + 12 и редко бывает + 13. Камина топить нельзя, потому что у меня от камина глаза болят. А при 12 градусах работать трудно». Супруги не виделись по несколько месяцев, так как Ольга Леонардовна была занята в театре, а Чехов вынужден был находиться в Ялте по предписанию врачей. Разлуки эти были мучительны для обоих. Чехов писал жене: «Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству». Вообще, переписка Чехова с Книппер - это потрясающее свидетельство их взаимоотношений: столько в них нежности, любви, уважения, заботы друг о друге, иногда плохо скрываемой боли от невозможности быть вместе. В письмах отражена история развития Московского Художественного театра, где Чехов - его главный автор, а Книппер - исполнительница главных ролей; интересен обмен мнениями о литературе, писателях, актерах, вообще о художественной жизни того времени. Герои писем - Горький, Бунин, Толстой, Станиславский, Немирович-Данченко, Шаляпин, Комиссаржевская, Мейерхольд и другие известные личности. Иногда Чехов наведывался в Москву

В 1904 году ставится еще одна пьеса Чехова «Вишневый сад». Книппер играет Раневскую. Как и роль Маши в «Трех сестрах», роль Раневской явилась вершиной творческого взлета актрисы. «Вишневый сад» - это последнее произведение великого писателя и драматурга. Туберкулезный процесс усиливается настолько, что в мае 1904 года Чехов покидает Ялту и вместе с женой едет в Баденвейлер, знаменитый курорт на юге Германии. Но о выздоровлении не могло быть речи, здесь Чехов только на время облегчил свои страдания.

15 июля (1-го по ст. стилю) во втором часу ночи Чехов почувствовал себя особенно плохо. Приехавшему на вызов доктору он сказал твердо: «Я умираю». Затем попросил принести шампанского, не торопясь осушил бокал, лег, повернувшись на левый бок, и вскоре скончался.

Для творчества Чехова характерны два начала: изображение картин пошлой жизни и стремление изобразить прекрасное, возвышенное, отвечающее высоким нормам нравственности. Эти два аспекта находятся во взаимовлиянии.

2

известному книгоиздателю Марксу. Вскоре по проекту архитектора Шаповалова была построена прекрасная дача. (Чеховский сад) Чехов с упоением занимался благоустройством участка, сажал деревья. Зима 1899 года в Крыму была чрезвычайно суровой, со снегом, морскими бурями. Писатель затосковал о Москве, где в это время с успехом шли его пьесы, кипела творческая жизнь. Весной он едет в Москву, затем в Мелихово. Но, в конце августа вновь оказывается в Крыму. Имение в Мелихове продано, и Чехов с матерью и сестрой окончательно перебирается на жительство в Ялту. Здесь он начинает активную общественную деятельность: как местный житель, он избирается в члены попечительского совета женской гимназии, жертвует 500 рублей на строительство школы в Мухолатке, хлопочет об устройстве первой биологической станции. В Ялте, будучи сам тяжело болен туберкулезом, работает в Попечительстве о приезжих больных. В то время очень многие чахоточные приезжали в Ялту, причем почти без денег, только потому, что были наслышаны об Антоне Павловиче Чехове, который помогает устроиться и даже может похлопотать о виде на жительство для людей еврейской национальности.

известному книгоиздателю Марксу. Вскоре по проекту архитектора Шаповалова была построена прекрасная дача. (Чеховский сад) Чехов с упоением занимался благоустройством участка, сажал деревья. Зима 1899 года в Крыму была чрезвычайно суровой, со снегом, морскими бурями. Писатель затосковал о Москве, где в это время с успехом шли его пьесы, кипела творческая жизнь. Весной он едет в Москву, затем в Мелихово. Но, в конце августа вновь оказывается в Крыму. Имение в Мелихове продано, и Чехов с матерью и сестрой окончательно перебирается на жительство в Ялту. Здесь он начинает активную общественную деятельность: как местный житель, он избирается в члены попечительского совета женской гимназии, жертвует 500 рублей на строительство школы в Мухолатке, хлопочет об устройстве первой биологической станции. В Ялте, будучи сам тяжело болен туберкулезом, работает в Попечительстве о приезжих больных. В то время очень многие чахоточные приезжали в Ялту, причем почти без денег, только потому, что были наслышаны об Антоне Павловиче Чехове, который помогает устроиться и даже может похлопотать о виде на жительство для людей еврейской национальности.