смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «ДУХОВЩИНСКАЯ ШКОЛА- ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Доклад

на тему «Использование внешних стимулов поощрений при организации учебного сопровождения проживания»

Выполнил:

Тарасов Олег Викторович

.

В настоящее время, вопрос о применении поощрения и наказания является очень актуальным, поскольку значение поощрений и наказаний в системе воспитательных воздействий весьма локально, хотя они и не принадлежат к числу воспитательных средств, которые нужны повседневно и на каждом шагу. Однако большинство педагогов употребляют их, в качестве доминирующих, не учитывая тот факт, что на сегодняшний день теория и практика воспитания располагает богатейшим арсеналом различных методов и приемов. Но, не смотря на такую популярность и очень широкое распространение методов поощрения и наказания, педагоги зачастую или не правильно используют эти методы, или недостаточно продуманно и, следовательно, в лучшем случае это не эффективно в педагогическом отношении, а в худшем может привести к неисправимой ошибке, за которую порой ребенок расплачиваться всю жизнь.

Метод стимулирования в педагогике – это целенаправленное воздействие на мотивацию учащихся, побуждающее их к определенной деятельности, подкрепленной соответствующим эмоциональным настроем и зарядом и направленной на достижение цели учебно-воспитательной деятельности.

Педагогическими стимулами выступают разнообразные средства, которые представлены в необходимой форме, отвечают требованиям текущего этапа реализации педагогического процесса, обеспечивают выполнение целевого назначения педагогической деятельности и мотивируют учащихся к осуществлению той или иной деятельности. Чтобы средство выполняло стимулирующую функцию, оно должно способствовать развитию активности учащихся. Применение стимулов в педагогике должно носить строго индивидуальный характер, поскольку учащиеся имеют разный уровень развития и личностные качества, что приводит к тому, что один и тот же стимул может стимулировать к активности одних учащихся и тормозить развитие других.

Средство, применяемое в качестве стимула, должно способствовать формированию определенного эмоционального настроя, вызывая эмоции: удовольствие, негатив, чувство страха, радость. Эмоции выступают в качестве проявлению реакции учащихся на различные способы педагогического воздействия. Стимулирование обеспечивает конкретное направление деятельности и ее реализацию в нужном воспитательном или образовательном русле. На практике, педагогическое стимулирование реализуется следующими основными путями:

Непосредственное стимулирование. Его реализация происходит путем применения средств, которые воздействуют на активацию деятельности учащихся, развивают их интерес, увлекают, формируют навыки оценивания своего труда. Выбор таких стимулов зависит от конкретной цели, на достижение которой она направлена.

Опосредованное стимулирование. Оно связано с применением стимулов, отвечающих целям, находящимся за рамками деятельности. В данном случае учащиеся выполняют какие-то действия, которые не отвечают их желаниям и интересам, а по причине того, что это находится в их интересах и помогает достижению какой-то цели.

Перспективное стимулирование. Оно основано на применении таких стимулов, которые ориентируются на будущее достижение целей. Например, мотивирование профессиональной деятельности, личного плана, социального характера. Использование стимулов зависит от конкретной педагогической ситуации и направлений деятельности. Их применение должно учитывать психологическое развитие учащихся, их индивидуальные качества, уровень интеллектуального развития, познавательные потребности и интересы, творческие способности, возможности, уже развитые навыки и умения. Важное значение имеет учет социального опыта учащихся и профессионализма и мастерства педагога. В расчет берется еще и своеобразие учебных дисциплин, особенности их усвоения и преподавания, темперамент и черты характера педагогов.

Функции педагогического стимулирования

Поскольку педагогическое стимулирование способствует активации деятельности учащихся в определенном направлении, то оно имеет важное функциональное значение. Оно реализуется выполнением следующих функций:

1. Воспитывающая – развитие стимулов, мотивация к той или иной деятельности помогают воспитать основные нравственные и духовные качества личности, выработать чувство долга и ответственности за свою деятельность и поступки, развить волю.

2. Развивающая – стимулы обеспечивают разностороннее и гармоничное развитие личности, формирование ее представлений о мироустройстве и тех качествах, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. Стимулы ориентируются на развитие навыков самостоятельности, самореализации, саморазвития и самосовершенствования. 3.Направляющая – стимулы направляют деятельность учащихся в определенное русло, необходимое для усвоения конкретных знаний и навыков. 4.Мобилизующая – обеспечивает развитие психических процессов учащихся, помогая концентрации учащихся на выполнении наиболее значимых учебно-воспитательных задач.

5.Активизирующая – способствует выполнению учащимися активных действий в процессе познания и развития.

6.Корректирующая – помогает устранять недостатки развития учащихся. Стимулы могут применяться для изменения направлений деятельности, ориентации в правильное направление, развития качеств и навыков, которые оказываются недостаточно развитыми.

7. Побуждающая – стимуляция к выполнению определенной деятельности, решение учебных и воспитательных задач, участие в познавательной деятельности, развитию определенных способностей. 8.Преобразующая – формирует стремление к преобразованию окружающей действительности: природы и социума, непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию своих навыков и способностей в различной деятельности.

Основные методы педагогического стимулирования.

Методов педагогического стимулирования существует огромное множество. Каждый из них может применяться в различных ситуациях и направлениях педагогической работы. На использование стимулов оказывает влияние большое количество внутренних и внешних факторов. Можно выделить следующие разновидности методов стимулирования в педагогике:

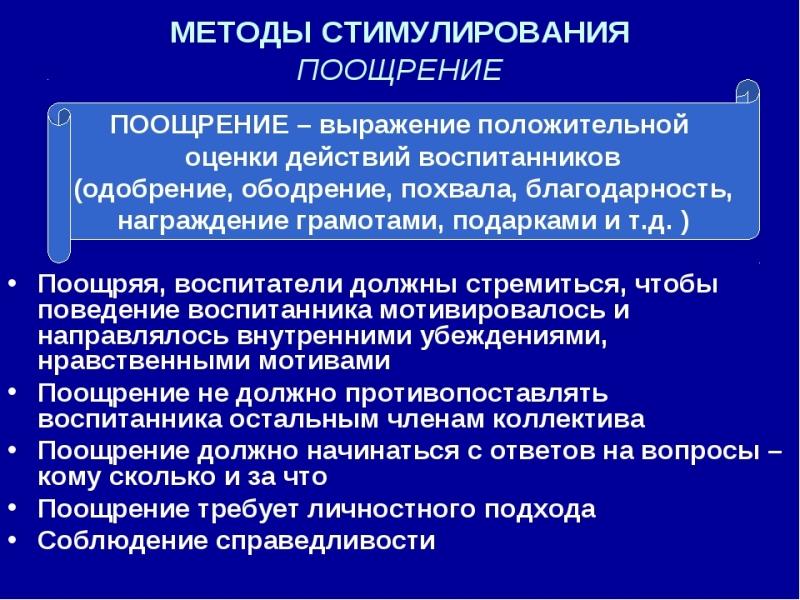

Метод поощрения – основан на одобрении, положительной оценке, благодарности, награждении учащихся за заслуги в определенной работе, достижение успехов в обучении, решение поставленных учебно-воспитательных задач. Поощрение оказывает положительное воздействие на эмоциональный настрой учащихся, помогая сформировать умения и привычки в том или ином направлении деятельности. Применение этого метода должно иметь определенные рамки, поскольку передозировка может навредить развитию учащихся и принести негативные последствия в протекании его дальнейшей деятельности.

Обычно в практике обучения воспитания детей виды и формы поощрения и наказания не выступают в «чистом виде», а определенным образом

сочетаются в тех или иных конкретных педагогических ситуациях. Так как

методы поощрения и наказания требуют соблюдение определенных усло-

вий, тщательного анализа ситуации и известной осторожности, определяющих эффективность этих методов, то существует определенная технология применения поощрений и наказаний.

Технология поощрения:

Учитывается, прежде всего, психологическая сторона поощрения, его

последствия.

1.

Учет мотива действия– поощряя, педагоги должны стремиться,

чтобы поведение учащегося мотивировалось и направлялось не стремлением получить похвалу или награду, а внутренними убеждениями, нравственными мотивами. Поощрение должно толкнуть ребенка к совершению усилий, дать толчок к новым усилиям, а затем сама деятельность, сами трудовые и умственные усилия должны стать ведущим стимулом, при этом постепенно решающее значение начинает приобретать сознание общественной полезности тех или иных дел, нужности их как коллективу так, так и самому себе. То есть необходимо, чтобы происходило поэтапное развитие мотивов деятельности: переход внешних стимулов во внутренние.

2. Поощрение требует личностного подхода. Поощрения заслуживают

не только ребята, добившиеся определенного успеха или результата, но и те,

кто проявлял высокие нравственные качества–трудолюбие, ответственность,

отзывчивость, помогая другим, хотя и не добился выдающихся личных успе-

хов. Необходимо суметь вовремя заметить не только результат, но и саму личность школьника с учетом всех внутренних и внешних обстоятельств, обратить внимание на то, что школьник, может быть, приложил все свои усилия, проявил трудолюбие, усердие и ответственность к предложенному заданию, но в силу каких то причин не смог добиться значительных успехов. Поощряя, положительные качества учеников, воспитатель вселяет

в них уверенность, воспитывает целеустремленность и самостоятельность, желание преодолеть трудности. Воспитанник, оправдывая оказанное доверие, преодолевает свои недостатки.

3. Выбирая поощрения, важно найти меру. Поощрение должно отвечать наличию определенной ситуации, поэтому оно должно соответствовать

заслугам воспитанника, его индивидуальным особенностям, достойную воспитанника. Ведь еще неумеренные похвалы приводят к зазнайству, к переоценке своих реальных возможностей и заслуг.

4. При использовании поощрения необходимо учитывать тот факт, что

выделение одного из школьников (или группы школьников) из общей массы

может привести к противопоставлению их всем остальным членам коллектива, а так же к расслоению учащихся на группы «лучших» и «худших», и как следствие может возникнуть личная неприязнь или разгореться конфликт.

5. Пожалуй, главное в нынешнем школьном воспитании соблюдать

справедливость. То есть поощрение должно начинаться с ответа на вопросы

–кому, сколько и за что. При этом необходимо иметь в виду, что понимание

справедливости зависит от конкретных условий. Необходимо учитывать тот факт, что в зависимости от возраста детей их индивидуальных особенностей, уровня воспитанности их представления о справедливости могут быть весьма различными и далеко не всегда совпадающими с представлениями педагогов. Поэтому, решая вопрос о поощрении, нужно чаще советоваться с воспитанниками. Потому что если общественное мнение коллектива не разделяет мнения воспитателя о необходимости поощрить того или иного школьника, то само поощрение может превратиться для него в худшее из наказаний.Явления такого рода, своеобразные «метаморфозы»поощрений и наказаний наблюдаются и в зависимости от меняющегося отношения детей к деятельности, организуемой педагогами. Также велико значение самооценки школьников при использовании поощрения, внутреннего состояния ребенка. По этому поводу можно привести интересный пример, когда мальчику, выполнявшему с группой своих одноклассников задание и не справившемуся с ним, сказали, как и всем остальным, что он молодец, и дали ему конфету. Другой бы на его месте был доволен, но этот мальчик сказал, что конфета горькая, он не мог радоваться, потому что знал, что не выполнил задание.

Теперь рассмотрим технологию применения наказаний.

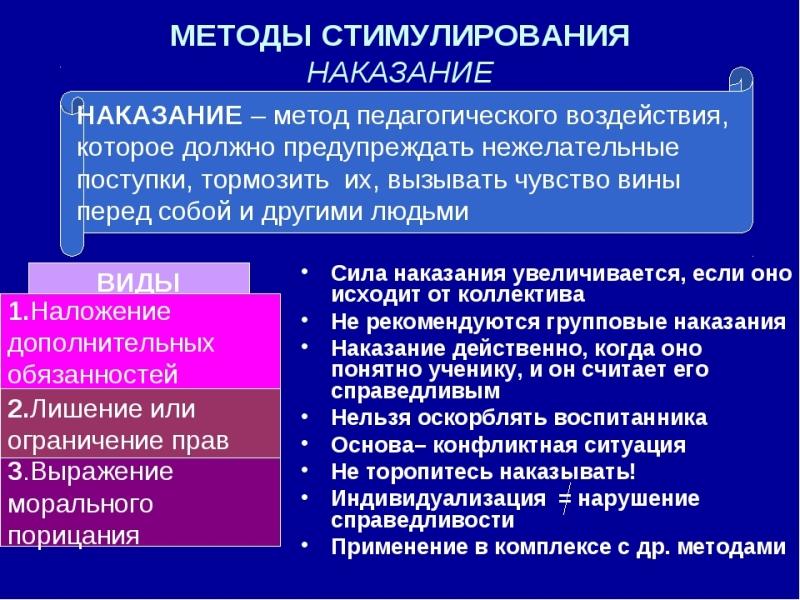

Метод наказания – прямо противоположен поощрению и ориентирован на устранение, профилактику неверного поведения и деятельности. Наказание может быть реализовано различными способами: выражением недовольства, неодобрением, чтением нотаций, вынесением предупреждения, ограничением прав, отстранением от занятий, исключением из учебного заведения, выполнением дополнительных обязанностей.

Ситуация наказания – конфликтная ситуация. Не правильно сводить причины всех возникающих в процессе воспитания конфликтов к ошибкам педагогов. Практика свидетельствует о том, что противоречия между требованиями педагогов, коллектива и поведением отдельных детей и подростков, между коллективными и личными (иногда групповыми) перспективами нередко могут становиться источником конфликтов не только в коллективе, находящемся на начальной стадии своего развития, но и в развитом, вполне сформировавшемся коллективе, обладающем сильным общественным мнением и социально значимыми традициями. Напортив, ситуацию, в которой источником конфликта является педагогическая ошибка, отсутствие у воспитателя должного опыта работы и такта в отношении с детьми следует считать псевдоконфликтной, не отражающей позитивной логики использования наказания. Поэтому необходимо знать те условия, которые определяют эффективность метода наказания.

1.Наказание действенно только тогда, когда ученик понимает , за что его наказывают, и он считает его справедливым.

После наказания о нем не вспоминают, а с учеником сохраняют нормальные отношения –наказан, значит прощен.

2. Наказание, справедливо налагаемое любимым авторитетным учителем,

производит обычно весьма положительное действие на ребенка. Однако то же наказание при всех внешних признаках справедливости, если оно исходит от учителя, к которому дети относятся с некоторой непризнью, способно привести к конфликту, к резкому ухудшению взаимоотношений в коллективе, к эмоциональному срыву у наказываемого ребенка.

3. Сила наказания усиливается, если оно исходит от коллектива или поддерживается им. Ученик острее переживет чувство вины, если его поступок осудил не только педагог, но и ближайшие товарищи и друзья. И, в конечном счете, оказывает более значимое положительное действие и помогает разрешить конфликт. Однако при этом необходимо учитывать взаимоотношения внутри коллектива, его степень развития и сплоченности, потому, что на некоторых учащихся может не оказать ожидаемого эффекта наказание посредством коллектива.

4.Не рекомендуется применять групповые наказания. В хорошо организованных коллективных за проступок всего коллектива иногда наказывают уполномоченных, но этот вопрос настолько деликатный, что требует очень тщательного разбора и анализа всей ситуации.

5. Если наказание принято, то нарушитель должен быть наказан, то если учитель опоздал с наказанием, то он не должен наказывать. То есть здесь действует принцип: опоздал с наказанием – не наказывай».

6. Употребляя наказание, нельзя оскорблять воспитанника, применять

физические наказания и наказания, унижающие достоинства личности.

Необходимо наказывать не по личной неприязни, а по педагогической необходимости. При этом формула «проступок – наказание» должна соблюдаться неукоснительно.

7. При решении вопроса, что наказывать, и каким образом наказывать ребенка рекомендуется соблюдать такую линию развития: от наказаний, направленных преимущественно на торможение отрицательных поступков, черт характера, привычек, к наказаниям, главный смысл которых – выработать определенные положительные качества.

8. Наказание – сильно действующий метод. Ошибку педагога в наказании исправить значительно труднее, чем в любом другом случае. Поэтому нельзя торопиться наказать до тех пор, пока нет полной уверенности в справедливости и полезности наказания.

9.Нельзя допускать превращение наказания в орудие мести.

Нужно воспитывать убеждение, что воспитанника наказывают для его пользы. Не нужно становиться на путь формальных мер воздействия, ибо наказание действенно лишь тогда, когда максимально идивидуализировано.

10. Наказание требует педагогического такта, хорошего знания возрастной психологии, а так же понимания того, что одними наказаниями делу не помочь. Поэтому наказания применяются редко и только в комплексе с другими методами воспитания.

Следует сказать, что для принятия правильного решения в ситуациях

поощрения и наказания важным условием для учителя является наличие

педагогического такта. Быть тактичным– нравственное требование каждому человеку, особенно к каждому педагогу, который общается с еще несформировавшейся, а только развивающейся личностью. Именно наличие

педагогического такта позволяет педагогу строить общение на положительных эмоциях, а также помогает педагогу выбрать правильный в данной ситуации метод стимулирования и воздействия, дабы повернуть сложившуюся ситуацию в необходимом направлении.

То есть можно сказать, что этическое содержание поощрений и наказаний

в воспитании детей лежит не в самих формах воздействия, точнее, не в

них главным образом, а в тех отношениях, которые возникают в процессе их

применения в конкретных условиях воспитания.

Метод соревнования – соперничество помогает развить навыки и овладеть знаниями в конкретной области. Соревнование со сверстниками положительно сказывается на развитии интеллектуальных способностей, нравственных качеств, формировании гражданской ответственности и развитии эстетических свойств личности.

Субъективно-прагматический метод – базируется на формировании таких условий в педагогическом процессе, при которых учащимся выгодно принимать участие в процессе познания, достигать в нем высот, развиваться и овершенствоваться.

Список литературы:

1.Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология. –

М.:Гардарики, 2004

.

2. Коротов В.М. Принципы и методы гуманистического воспитания // Школа и производство. –1998.

3. Макаренко А.С. Дисциплина, режим, наказание и поощрение//Соч.: в7т. Т.5.–М.,1976.

4. Харламов И.Ф. Педагогика. –М.: Юрист, 1997.

Памятка для воспитателя.