Задание 1 ЕГЭ -2023. Логико-смысловые отношения между предложениями.

Теория и практика.

Формулировка задания 1 (из демоверсии ЕГЭ 2023)

- Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это местоимение.

Алгоритм выполнения задания 1

1. Внимательно прочитайте задание и необходимый отрезок текста/весь текст. 2. Установите связь между предложением, в котором пропущено слово, и предыдущим предложением/ между предложением, в котором пропущено слово, и частью текста до этого предложения. 3. Обратите внимание на искомую часть речи: важно подобрать слово, которое будет соответствовать заявленной характеристике .

Например, в задании может быть предложено найти частицу или ограничительно-выделительную частицу.

Для успешного выполнения задания важно знать не только различия между словами различных частей речи, но и разряды слов .

Теория к заданию 1

- В тексте соединяются между собой не только соседние предложения, но и предложения, отделенные другими предложениями.

- Между предложениями в тексте существуют различные смысловые отношения: предложения могут быть сопоставлены, противопоставлены, содержание второго предложения может раскрывать смысл первого, пояснять его и т.д.

- В качестве средств связи предложений в тексте могут выступать лексические , синтаксические и морфологические средства, например, порядок слов, синонимы, антонимы, местоимения, союзы, синтаксический параллелизм и др.

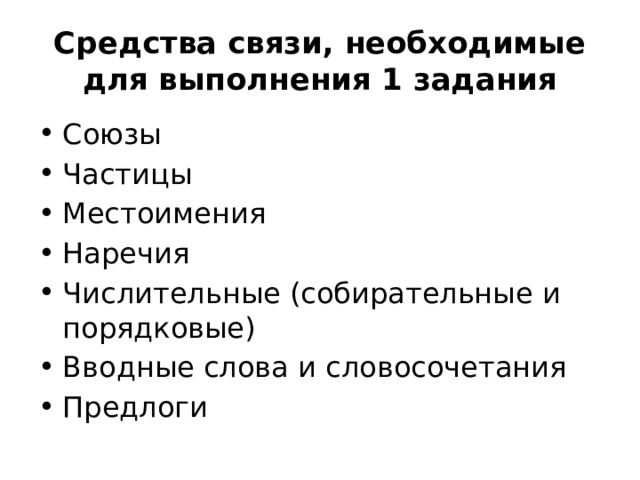

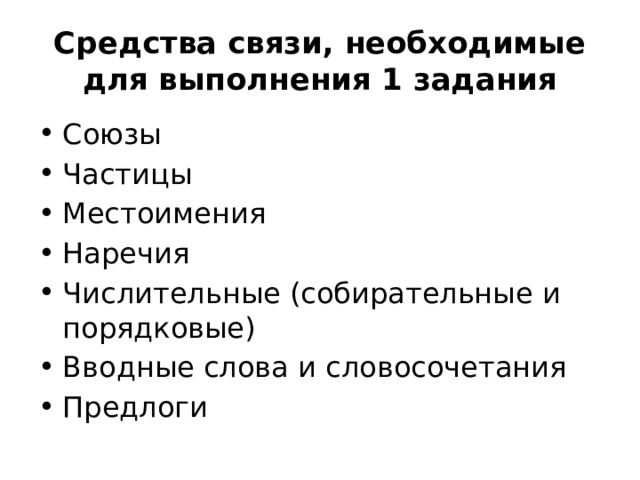

Средства связи, необходимые для выполнения 1 задания

- Союзы

- Частицы

- Местоимения

- Наречия

- Числительные (собирательные и порядковые)

- Вводные слова и словосочетания

- Предлоги

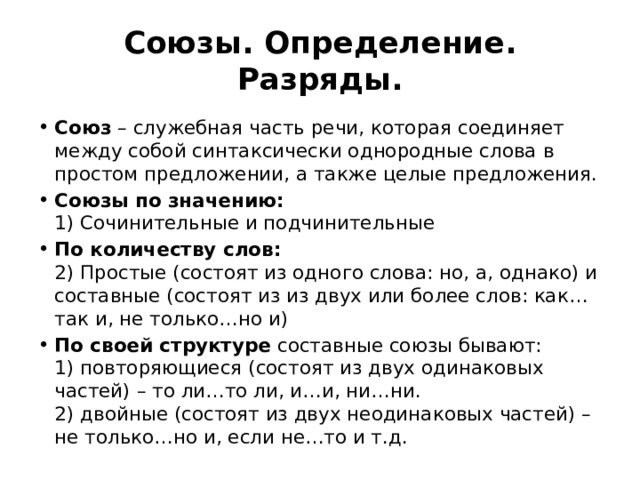

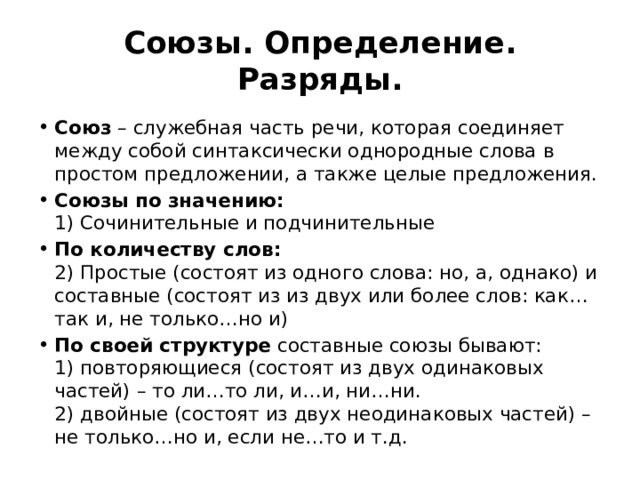

Союзы. Определение. Разряды.

- Союз – служебная часть речи, которая соединяет между собой синтаксически однородные слова в простом предложении, а также целые предложения.

- Союзы по значению: 1) Сочинительные и подчинительные

- По количеству слов: 2) Простые (состоят из одного слова: но, а, однако) и составные (состоят из из двух или более слов: как…так и, не только…но и)

- По своей структуре составные союзы бывают: 1) повторяющиеся (состоят из двух одинаковых частей) – то ли…то ли, и…и, ни…ни. 2) двойные (состоят из двух неодинаковых частей) – не только…но и, если не…то и т.д.

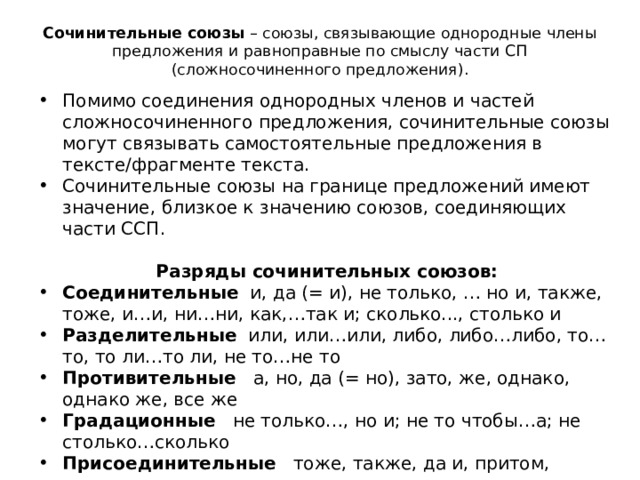

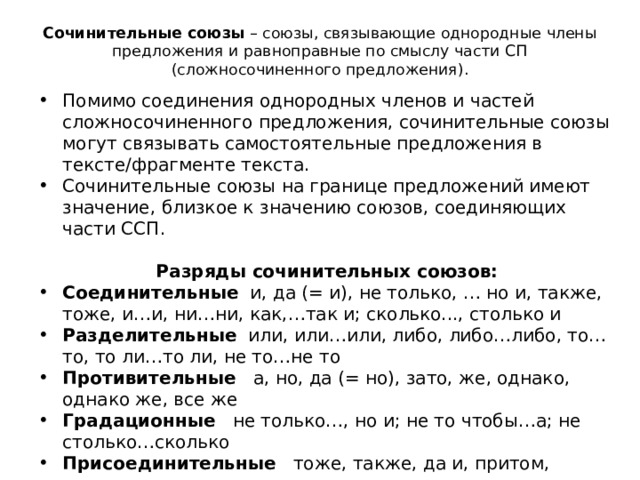

Сочинительные союзы – союзы, связывающие однородные члены предложения и равноправные по смыслу части СП (сложносочиненного предложения).

- Помимо соединения однородных членов и частей сложносочиненного предложения, сочинительные союзы могут связывать самостоятельные предложения в тексте/фрагменте текста.

- Сочинительные союзы на границе предложений имеют значение, близкое к значению союзов, соединяющих части ССП.

Разряды сочинительных союзов:

- Соединительные и, да (= и), не только, … но и, также, тоже, и…и, ни…ни, как,…так и; сколько..., столько и

- Разделительные или, или…или, либо, либо…либо, то…то, то ли…то ли, не то…не то

- Противительные а, но, да (= но), зато, же, однако, однако же, все же

- Градационные не только…, но и; не то чтобы…а; не столько…сколько

- Присоединительные тоже, также, да и, притом, причем

- Пояснительные а именно, то есть, или (= то есть)

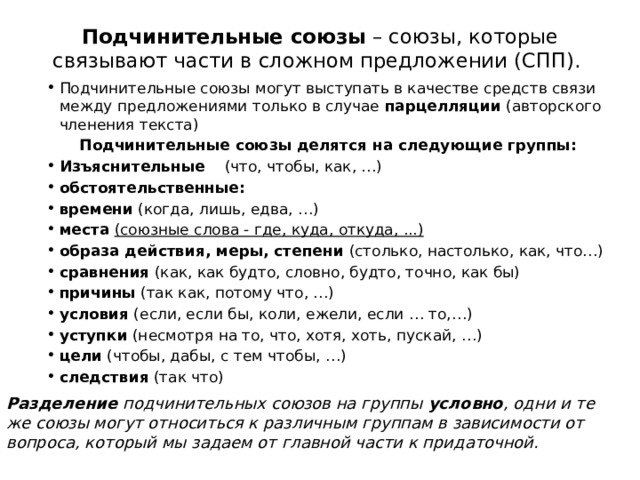

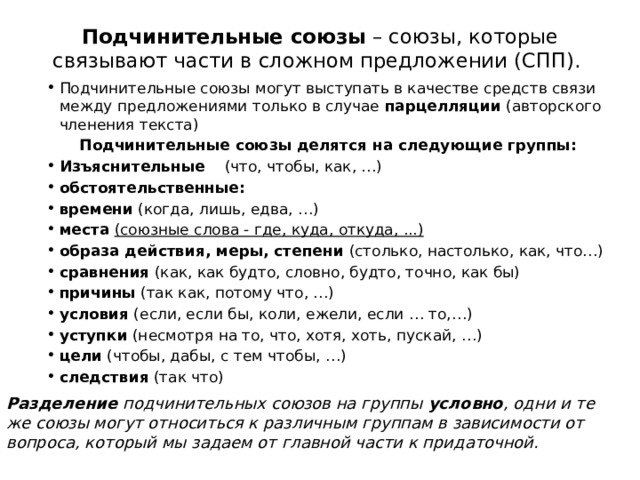

Подчинительные союзы – союзы, которые связывают части в сложном предложении (СПП).

- Подчинительные союзы могут выступать в качестве средств связи между предложениями только в случае парцелляции (авторского членения текста)

Подчинительные союзы делятся на следующие группы:

- Изъяснительные (что, чтобы, как, …)

- обстоятельственные:

- времени (когда, лишь, едва, …)

- места (союзные слова - где, куда, откуда, ...)

- образа действия, меры, степени (столько, настолько, как, что…)

- сравнения (как, как будто, словно, будто, точно, как бы)

- причины (так как, потому что, …)

- условия (если, если бы, коли, ежели, если … то,…)

- уступки (несмотря на то, что, хотя, хоть, пускай, …)

- цели (чтобы, дабы, с тем чтобы, …)

- следствия (так что)

Разделение подчинительных союзов на группы условно , одни и те же союзы могут относиться к различным группам в зависимости от вопроса, который мы задаем от главной части к придаточной.

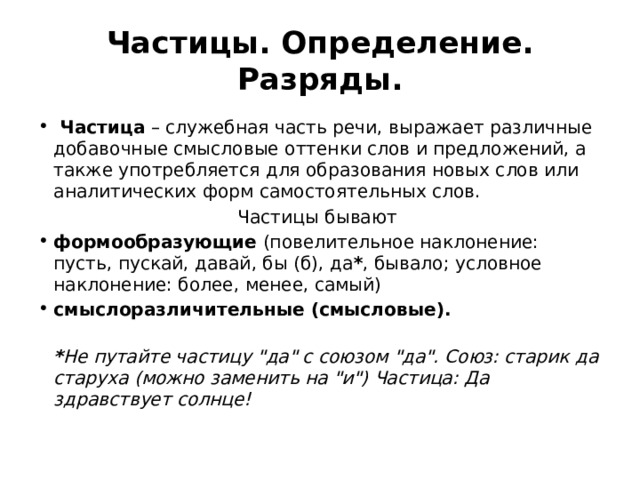

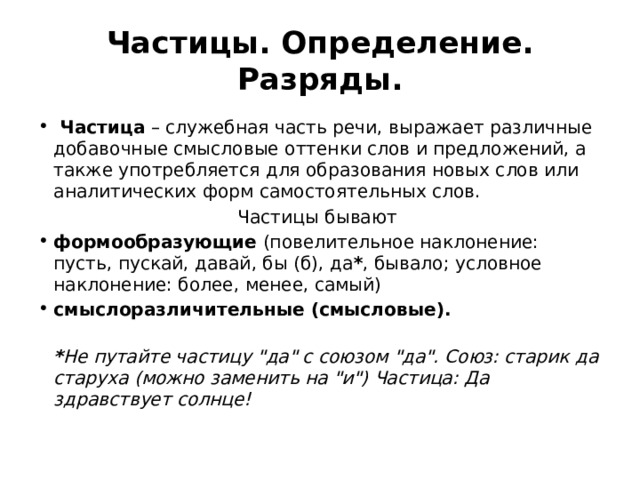

Частицы. Определение. Разряды.

- Частица – служебная часть речи, выражает различные добавочные смысловые оттенки слов и предложений, а также употребляется для образования новых слов или аналитических форм самостоятельных слов.

Частицы бывают

- формообразующие (повелительное наклонение: пусть, пускай, давай, бы (б), да * , бывало; условное наклонение: более, менее, самый)

- смыслоразличительные (смысловые).

* Не путайте частицу "да" с союзом "да". Союз: старик да старуха (можно заменить на "и") Частица: Да здравствует солнце!

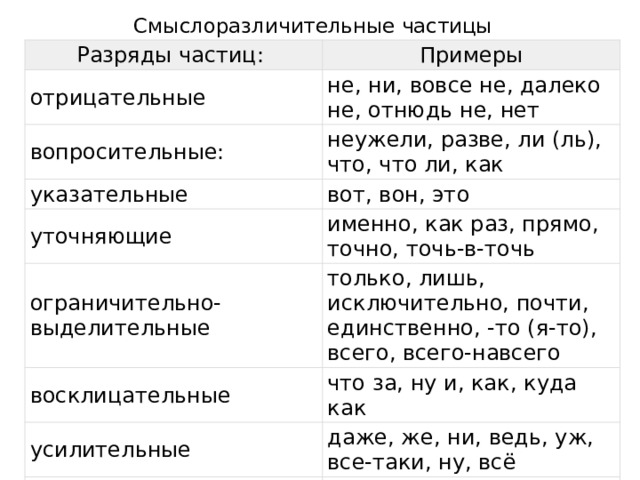

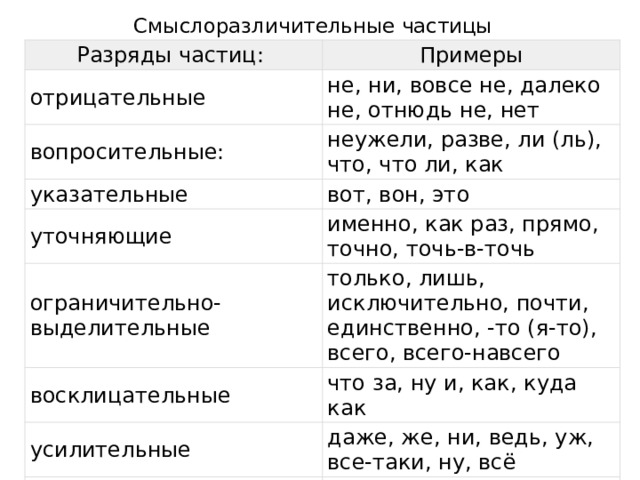

Смыслоразличительные частицы

Разряды частиц:

отрицательные

Примеры

не, ни, вовсе не, далеко не, отнюдь не, нет

вопросительные:

неужели, разве, ли (ль), что, что ли, как

указательные

вот, вон, это

уточняющие

ограничительно-выделительные

именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь

только, лишь, исключительно, почти, единственно, -то (я-то), всего, всего-навсего

восклицательные

что за, ну и, как, куда как

усилительные

даже, же, ни, ведь, уж, все-таки, ну, всё

со значением сомнения

едва ли; вряд ли

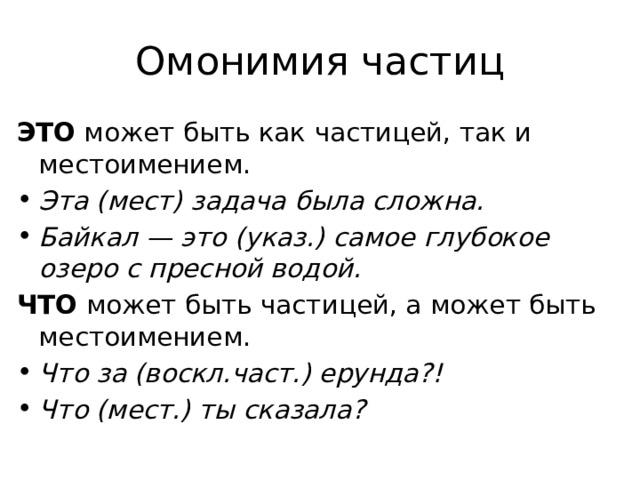

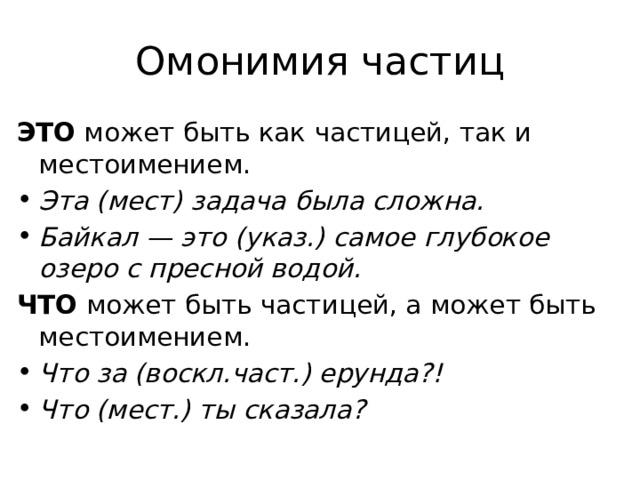

Омонимия частиц

ЭТО может быть как частицей, так и местоимением.

- Эта (мест) задача была сложна.

- Байкал — это (указ.) самое глубокое озеро с пресной водой.

ЧТО может быть частицей, а может быть местоимением.

- Что за (воскл.част.) ерунда?!

- Что (мест.) ты сказала?

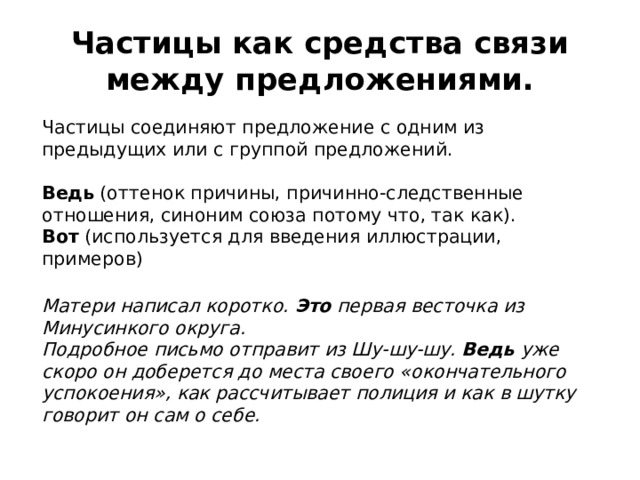

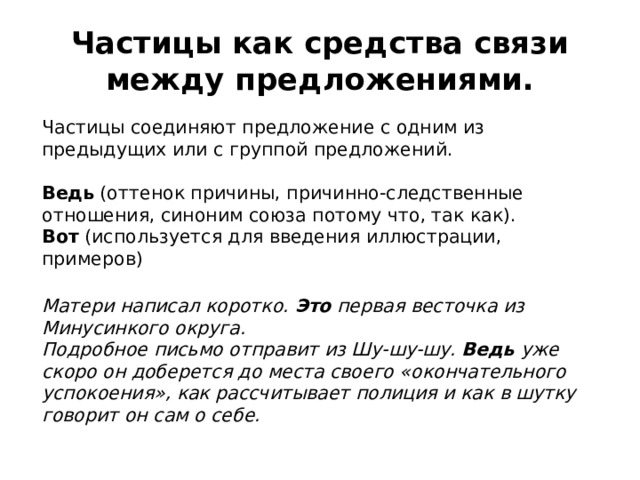

Частицы как средства связи между предложениями.

Частицы соединяют предложение с одним из предыдущих или с группой предложений. Ведь (оттенок причины, причинно-следственные отношения, синоним союза потому что, так как). Вот (используется для введения иллюстрации, примеров)

Матери написал коротко. Это первая весточка из Минусинкого округа. Подробное письмо отправит из Шу-шу-шу. Ведь уже скоро он доберется до места своего «окончательного успокоения», как рассчитывает полиция и как в шутку говорит он сам о себе.

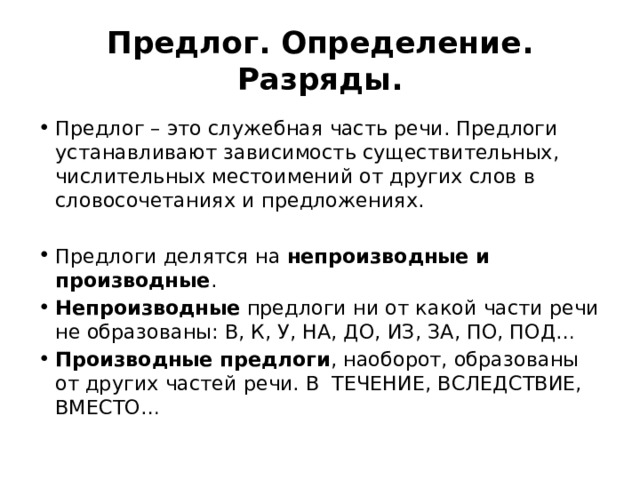

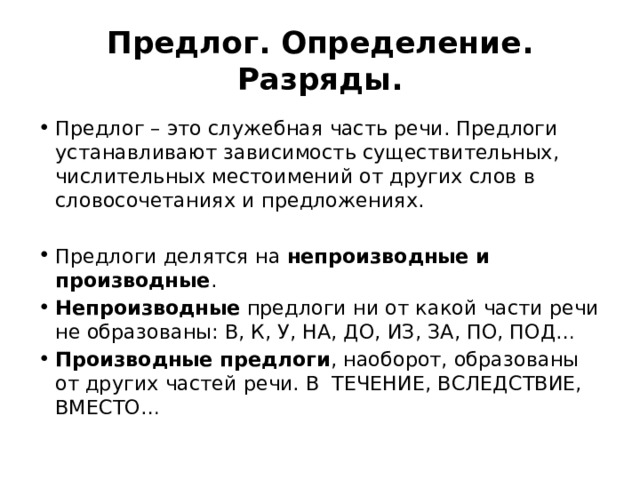

Предлог. Определение. Разряды.

- Предлог – это служебная часть речи. Предлоги устанавливают зависимость существительных, числительных местоимений от других слов в словосочетаниях и предложениях.

- Предлоги делятся на непроизводные и производные .

- Непроизводные предлоги ни от какой части речи не образованы: В, К, У, НА, ДО, ИЗ, ЗА, ПО, ПОД…

- Производные предлоги , наоборот, образованы от других частей речи. В ТЕЧЕНИЕ, ВСЛЕДСТВИЕ, ВМЕСТО…

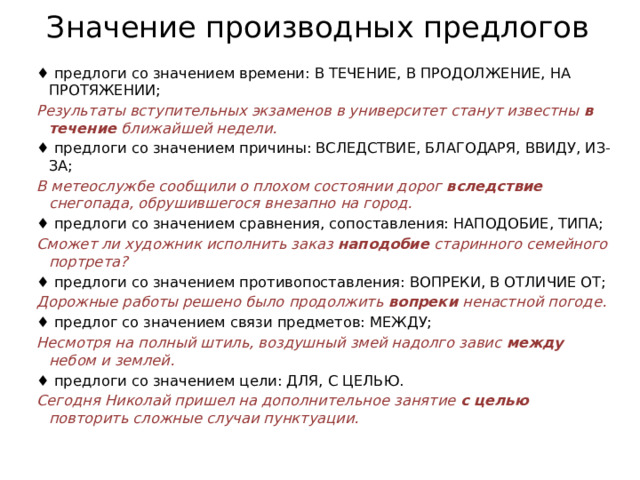

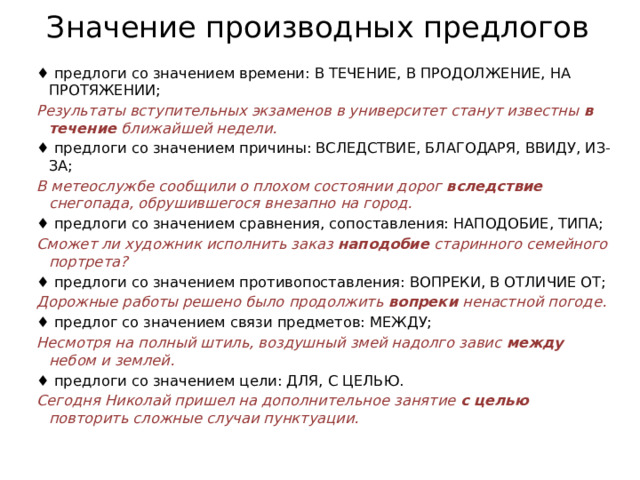

Значение производных предлогов

♦ предлоги со значением времени: В ТЕЧЕНИЕ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, НА ПРОТЯЖЕНИИ;

Результаты вступительных экзаменов в университет станут известны в течение ближайшей недели.

♦ предлоги со значением причины: ВСЛЕДСТВИЕ, БЛАГОДАРЯ, ВВИДУ, ИЗ-ЗА;

В метеослужбе сообщили о плохом состоянии дорог вследствие снегопада, обрушившегося внезапно на город.

♦ предлоги со значением сравнения, сопоставления: НАПОДОБИЕ, ТИПА;

Сможет ли художник исполнить заказ наподобие старинного семейного портрета?

♦ предлоги со значением противопоставления: ВОПРЕКИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ;

Дорожные работы решено было продолжить вопреки ненастной погоде.

♦ предлог со значением связи предметов: МЕЖДУ;

Несмотря на полный штиль, воздушный змей надолго завис между небом и землей.

♦ предлоги со значением цели: ДЛЯ, С ЦЕЛЬЮ.

Сегодня Николай пришел на дополнительное занятие с целью повторить сложные случаи пунктуации.

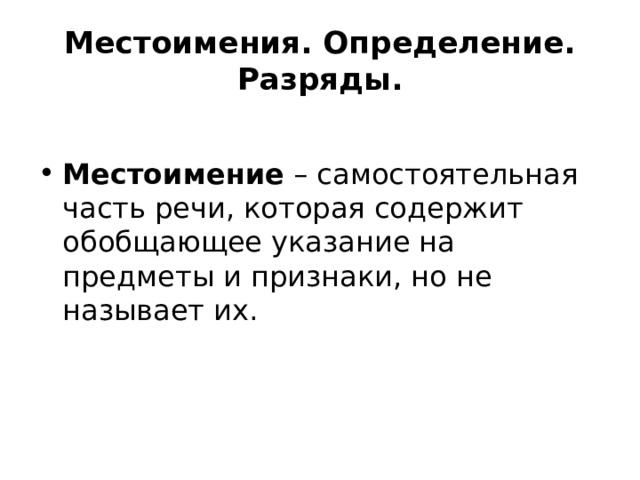

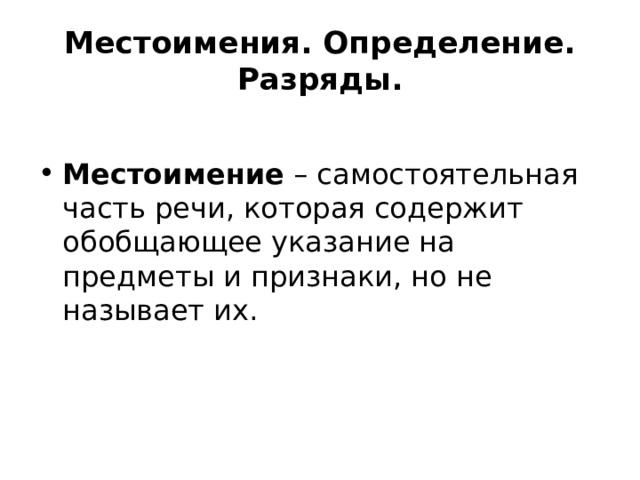

Местоимения. Определение. Разряды.

- Местоимение – самостоятельная часть речи, которая содержит обобщающее указание на предметы и признаки, но не называет их.

Разряды местоимений:

Примеры:

Личные

я, ты, он, она, оно, мы, вы, они — во всех падежах (тебя, к нему, ее, с нами и т.д.)

Притяжательные

мой, твой, наш, ваш, его, ее, их — во всех падежах (моего, твоей и т.д.). Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета лицу или другому предмету.

Указательные

это, те, этот, таков, тот, столько, сей, оный и т.д.

Возвратное

себя

Вопросительные

кто, что, какой, каков, сколько, чей, чем, кому, кого и т.д.

Относительные

(те же, что и вопросительные, используются в качестве средств связи в сложноподчиненных предложениях)

Определительные

сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, любой, другой, всяк, всяческий и т.д.

Неопределенные

некто, нечто, некоторый, некий, а также все местоимения, образованные от вопросительных местоимений приставкой кое- и частицей не, которая превращается в приставку или суффиксами -то, -либо, -нибудь.

Отрицательные

никто, ничто, никакой, ничей, ничего и т.д.

Притяжательные местоимения ее, его, их совпадают по форме с личными местоимениями он, она, они в Р.п. и В.п. Примеры: Его куртка висела на вешалке. (Чья куртка?) – его. Это притяжательное местоимение. Я хорошо понимаю его. (Понимаю кого?) – его. Это личное местоимение.

Местоимения как средства связи предложений в тексте.

- Среди средств связи самостоятельных предложений наиболее широко распространены личные местоимения ( он, она, оно, они ) и притяжательные местоимения ( его, ее, их ) в именительном или косвенных падежах.

(1)У сороки есть прозвище — белобока. (2) И правда, по бокам перышки у неё совсем белые. (3) А вот головка, крылья и хвост чёрные, как у вороны. (4) Очень красив у сороки хвост — длинный, прямой, будто стрела. (5) И перья на нём не просто чёрные, а с зеленоватым отливом. Нарядная птица сорока! (Г. Скребицкий)

- В качестве средств связи используются и другие местоимения. Одни из них связывают только конкретные предложения, другие могут относиться к большей части текста. Указательное местоимение это может соотноситься с любым именем независимо от его рода и числа. Попугаи действительно похожи на генералов... И впрямь — это был чванливый генералитет, траурное заседание военного совета, последняя выставка военных сюртуков, лампасов, эполетов, хохолков, доломанов, шпор, черных бородок буланже. Это был захваченный в плен штаб интервентов, зарвавшихся слишком далеко в чужую, враждебную, плохо изученную страну и обреченных на гибель. (В. П. Катаев)

- Местоимение такой (такая, такое) имеет дополнительное оценочное значение.

- Определительное местоимение все имеет такую же функцию, что и в простом предложении с однородными членами. Можно сказать, что Чехов поэтически открыл степь, явился первым художником, раскрывшим под кажущимся однообразием степного пейзажа целый мир красок и звуков. Собственные детские впечатления от поездок по донецкой степи помогли ему передать чистоту и свежесть детского восприятия мира, соединенную с мудрым взглядом художника. Все наполнено в «Степи» молодостью, захватывающей новизной всех восприятий и чувств.

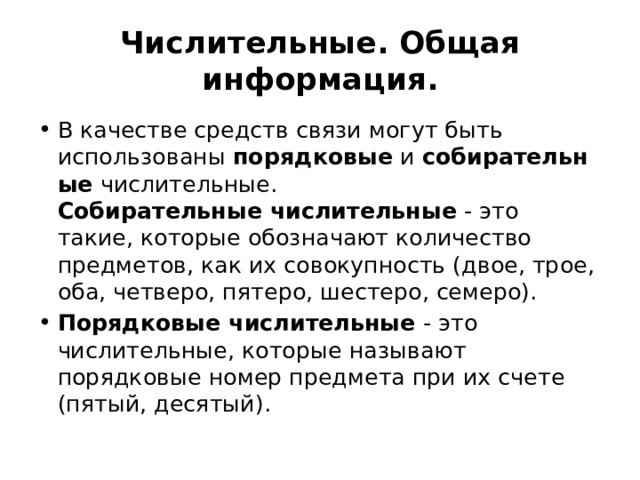

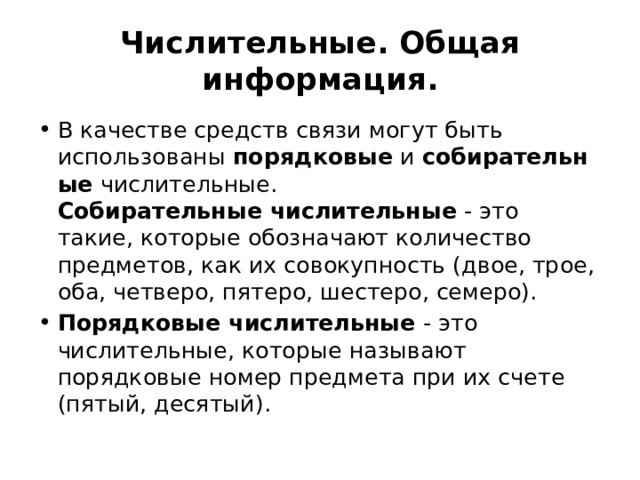

Числительные. Общая информация.

- В качестве средств связи могут быть использованы порядковые и собирательные числительные. Собирательные числительные - это такие, которые обозначают количество предметов, как их совокупность (двое, трое, оба, четверо, пятеро, шестеро, семеро).

- Порядковые числительные - это числительные, которые называют порядковые номер предмета при их счете (пятый, десятый).

Числительные как средства связи.

- В качестве средств связи собирательные числительные используются без существительного, которое они определяют в количественном значении. Из собирательных числительных в качестве средств связи чаще других используются числительные оба и двое . Накануне было вот что. Запряг отец лошадь и, войдя в избу, сказал матери: - Давай холсты, я поеду на станцию. Сестра стирала рубахи, а мать возилась с шерстью. - Не дам, - сказала она. - Что ж, не жравши будешь? - спросил отец.-- Я куплю муки на них. Мать молчала. Отец пошел в амбар, сбил топором замок с ящика и начал выбирать холсты, полотенца и сарафаны, складывая все в мешок и бросая на телегу. - Мамка! - закричала сестра, посмотрев в окно. - Гляди-ка, он сундук разбил! Обе с плачем выскочили на улицу и подбежали к амбару. Отец уже добирал последки. Ни просьбы, ни мольбы не помогли.

- Здесь числительное обе относится к существительным мать и сестра. Собирательные числительные от двое до семеро часто употребляются в сочетании с определительным местоимением – все трое, все шестеро, все пятеро и т.д.

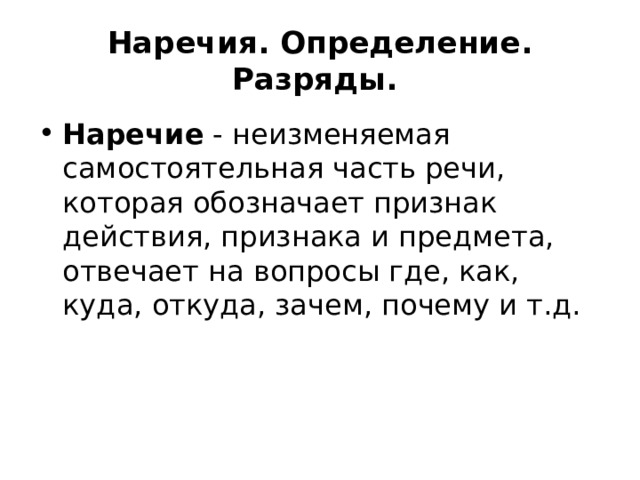

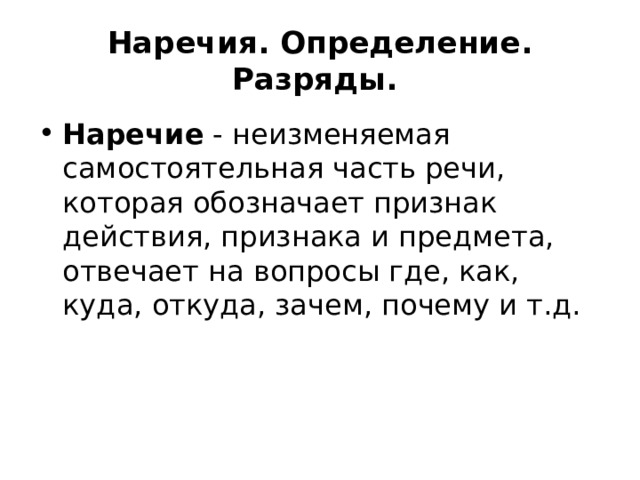

Наречия. Определение. Разряды.

- Наречие - неизменяемая самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, признака и предмета, отвечает на вопросы где, как, куда, откуда, зачем, почему и т.д.

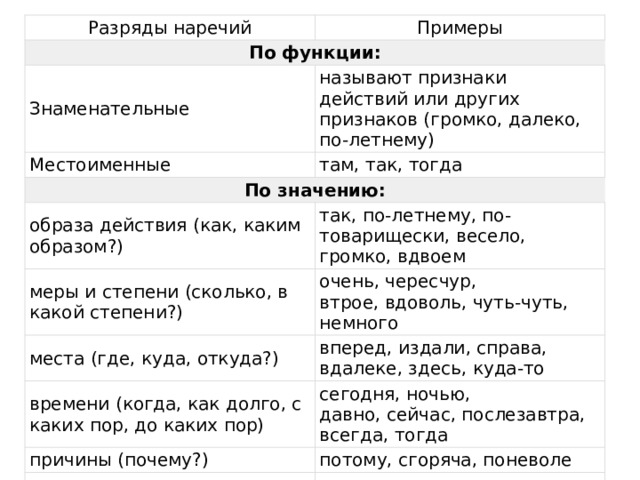

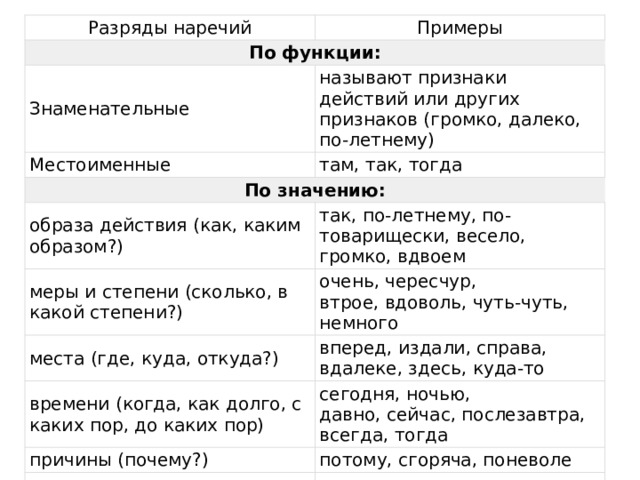

Разряды наречий

Примеры

По функции:

Знаменательные

называют признаки действий или других признаков (громко, далеко, по-летнему)

Местоименные

там, так, тогда

По значению:

образа действия (как, каким образом?)

меры и степени (сколько, в какой степени?)

так, по-летнему, по-товарищески, весело, громко, вдвоем

очень, чересчур, втрое, вдоволь, чуть-чуть, немного

места (где, куда, откуда?)

вперед, издали, справа, вдалеке, здесь, куда-то

времени (когда, как долго, с каких пор, до каких пор)

сегодня, ночью, давно, сейчас, послезавтра, всегда, тогда

причины (почему?)

потому, сгоряча, поневоле

цели (зачем, с какой целью)

назло, нарочно, затем, назло, наперекор, специально

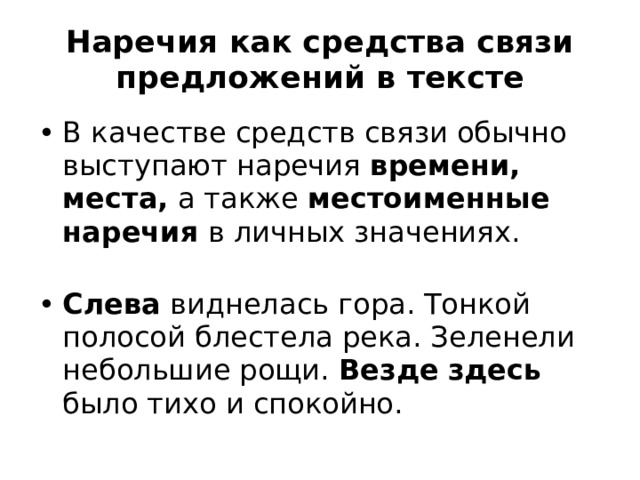

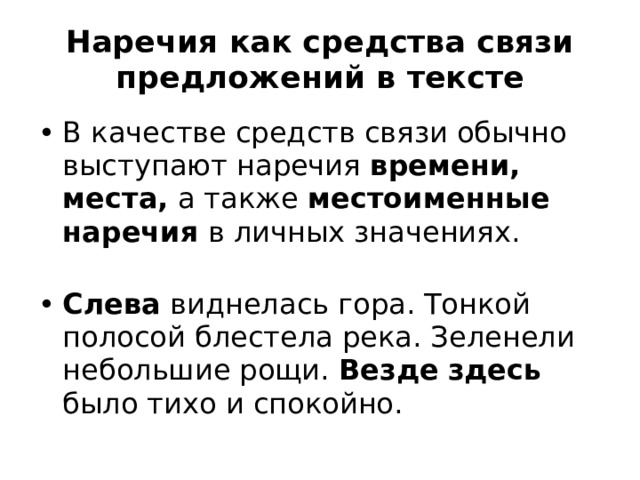

Наречия как средства связи предложений в тексте

- В качестве средств связи обычно выступают наречия времени, места, а также местоименные наречия в личных значениях.

- Слева виднелась гора. Тонкой полосой блестела река. Зеленели небольшие рощи. Везде здесь было тихо и спокойно.

Вводные слова и словосочетания. Группы вводных слов

- обособляются запятыми

- не являются членами предложения

- к ним нельзя задать вопрос

Группы вводных слов по значению:

Примеры

1. Чувства говорящего (радость, злость, сожаление и т.д)

К счастью, к несчастью, к ужасу, к стыду, на беду, на радость и т.д.

2. Степень уверенности (предположение, возможность, неуверенность и т.д.)

Может, может быть, по-видимому, по сути, кажется, казалось бы, бесспорно, правда, надо полагать, по сути, безусловно и т.д.

3. Связь мыслей, последовательность изложения

Итак, следовательно, к слову сказать, во-первых, во-вторых, с другой стороны, к примеру, главное, таким образом, кстати, значит, наоборот и т.д.

4. Источник сообщения

5. Приемы и способы оформления мыслей

По слухам, говорят, по мнению кого-либо, на мой взгляд, по-моему, по преданию, помнится, сообщают, передают и т.д.

Другими словами, иными словами, попросту сказать, мягко выражаясь, одним словом и т.д.

6. Призыв к собеседнику или читателю с целью привлечь внимание

Знаешь (ли), знаете (ли), пойми, извините, простите, послушайте, поверьте, согласитесь, вообразите , пожалуйста и т.д.

7. Оценка меры того, о чем говорится

По крайней мере, самое большее, самое меньшее и т.д.

8. Степень обычности сообщаемого

По обыкновению, бывает, бывало, случается и т.д.

9. Выражение экспрессивности высказывания

Сказать по чести, честно говоря, по правде, по совести, смешно сказать и т.д.

Средства связи, часто встречающиеся в 1 задании ЕГЭ

То есть – пояснительный союз, который автор использует для уточнения сказанной ранее информации.

Но, зато, однако – противительные союзы, которые используются для противопоставления.

Потому что, так как, поскольку – используются, чтобы указать на причину того, о чем говорится в предыдущих предложениях.

Так что – используются перед выводом рассуждений.

Даже – частица вносит значение уточнения и подчеркивает важность мысли.

Ведь, именно – эти частицы вносят значение усиления.

- Вводные слова и конструкции

Кроме того – конструкция используется, когда автор хочет дополнить ранее высказанную мысль.

Другими словами, иными словами – конструкция используется, если автор хочет сказать уже высказанную мысль иначе (более понятно).

Итак, таким образом, следовательно – автор использует данные вводные слова для подведения итога рассуждениям.

Конечно, разумеется, безусловно – указывают на степень уверенности в сказанных словах.

Например, так – вводные слова, которые используются для пояснения мысли.

Наоборот – вводное слово, употребляющееся для противопоставления одного предложения другому.

Во-первых, во-вторых, с одной стороны – автор указывает порядок следования мыслей.

1. Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на месте пропуска во втором (2) абзаце текста. Запишите этот производный предлог.

О человеке, личность которого приобр́ела символическое значение, принято при конце его жизни говорить, что вместе с ним уходит эпоха. Решусь сказать несколько иначе: с Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым от нас уходит невосстановимый культурный тип. Увы, таких людей, вероятно, мы больше не увидим.

В нём жила память прежде всего о том, что он успел застать и увидеть в самом конкретном и простом биографическом смысле. Им была прожита с сознательно зорким вниманием долгая жизнь катаклизмов сменявших друг друга эпох : никогда не забуду, как в пору «перестройки» он при встрече сказал мне, что узнаёт в том, как разительно у людей вдруг переменились лица, опыт, уже пережитый им в отрочестве, в роковом 1917 году, и потому ждёт в самом близком будущем самых основательных перемен. Ну часто ли нам в те дни приходилось разговаривать с носителем живой и осознанной памяти о событиях, положивших более семидесяти лет тому назад начало циклу, который тогда как раз подходил к концу? В чьей ещё индивидуальной памяти круг сомкнулся так осязаемо? Здесь перед нами редкий случай, когда сама по себе продолжительность жизни из простого биографического обстоятельства претворяется в особый шанс для мысли.

Неслучайно в прежние времена, непохожие на наши, принято было говорить о мудрости седин, о сокровищнице опыта .

(По С. С. Аверинцеву)

2. Укажите варианты ответов.

1) ПРИОБРЕСТИ. Получить в обладание. Приобрела новую книгу.

2) КУЛЬТУРНЫЙ. Находящийся на высоком уровне культуры, соответствующий ему. К. человек. Культурное общество.

3) ЭПОХА. Длительный промежуток времени, выделяемый по какому-нибудь характерному явлению, событию. Героические эпохи русской истории.

4) ОБСТОЯТЕЛЬСТВО. Условие, определяющее положение, существование кого-чего-нибудь. Стечение обстоятельств. В трудных обстоятельствах.

5) ОПЫТ. Пробное осуществление чего-нибудь, попытка осуществить что-либо. Провели опыт в лаборатории.

О человеке, личность которого приобр́ела символическое значение, принято при конце его жизни говорить, что вместе с ним уходит эпоха. Решусь сказать несколько иначе: с Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым от нас уходит невосстановимый культурный тип. Увы, таких людей, вероятно, мы больше не увидим.

В нём жила память прежде всего о том, что он успел застать и увидеть в самом конкретном и простом биографическом смысле. Им была прожита с сознательно зорким вниманием долгая жизнь катаклизмов сменявших друг друга эпох : никогда не забуду, как в пору «перестройки» он при встрече сказал мне, что узнаёт в том, как разительно у людей вдруг переменились лица, опыт, уже пережитый им в отрочестве, в роковом 1917 году, и потому ждёт в самом близком будущем самых основательных перемен. Ну часто ли нам в те дни приходилось разговаривать с носителем живой и осознанной памяти о событиях, положивших более семидесяти лет тому назад начало циклу, который тогда как раз подходил к концу? В чьей ещё индивидуальной памяти круг сомкнулся так осязаемо? Здесь перед нами редкий случай, когда сама по себе продолжительность жизни из простого биографического обстоятельства претворяется в особый шанс для мысли.

Неслучайно в прежние времена, непохожие на наши, принято было говорить о мудрости седин, о сокровищнице опыта .

(По С. С. Аверинцеву)

1) Цель автора — сообщить научную информацию, для этого в тексте широко используются термины (личность, катаклизмов, «перестройки»).

2) Наряду с метафорами (уходит эпоха, о мудрости седин, о сокровищнице опыта) в тексте употребляются эпитеты (невосстановимый культурный тип, с зорким вниманием, в роковом 1917 году), что даёт возможность читателю понять, почему автора интересует личность Д. С. Лихачёва.

3) Текст содержит грамматические особенности, характерные для устной речи: вопросительные предложения, причастные обороты, сложные предложения с различными видами связи.

4) Автор, знакомя читателей с личностью Д. С. Лихачёва, отказывается от эмоционально-оценочной лексики. Для точности и объективности информации об учёном используется только нейтральная лексика.

5) Текст относится к публицистическому стилю речи, его цели — поделиться с читателями общественно значимой информацией, показать роль учёного в сохранении культурной памяти, традиций в России .