МОУ « Высокогорская средняя общеобразовательная школа №3 »

Презентация

«Жизнь и творчество С.Т.Аксакова»

Работу выполнили

Ученицы 9 класса А

Хасанова Алсу и

Закирова Адиля. Учитель:

Фаляхова Лена Фарилевна

Слайдов: 38

Размер: 35,5 Мб

220- летию

С.Т. Аксакова посвящается…

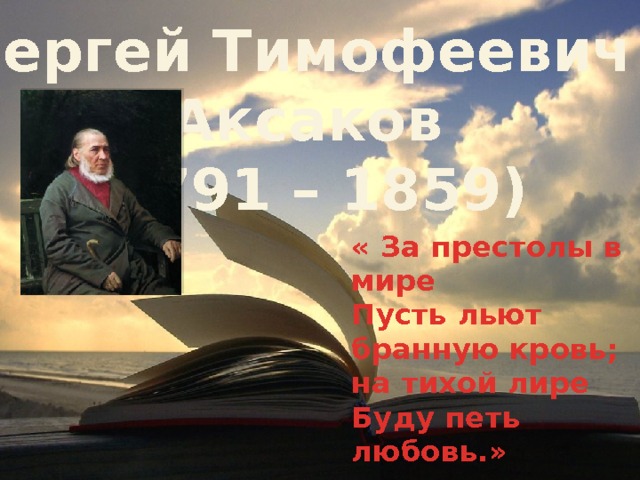

Сергей Тимофеевич

Аксаков

(1791 – 1859)

« За престолы в мире

Пусть льют бранную кровь;

на тихой лире

Буду петь любовь.»

Сергей Тимофеевич Аксаков-знаменитый русский писатель. Отпрыск старинного дворянского рода. Аксаков, несомненно, получил в детстве живые впечатления гордого семейного сознания этой родовитости. Дедушка Степан Михайлович мечтал, что внук станет именно продолжателем "знаменитого рода Шимона" – легендарного варяга, племянника короля норвежского, выехавшего в Россию в 1027 г.

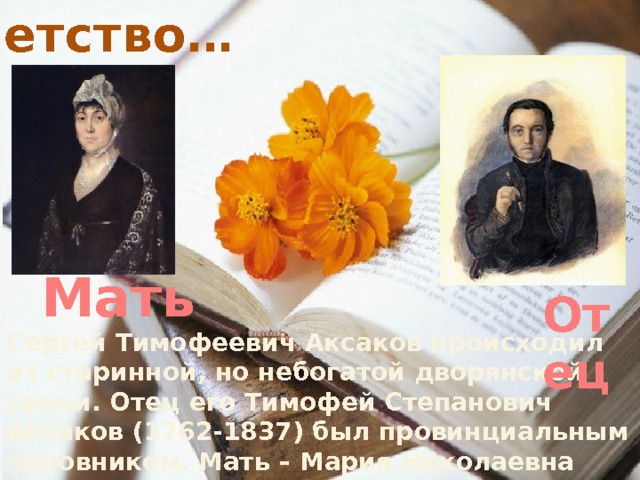

Детство…

Мать

Отец

Сергей Тимофеевич Аксаков происходил из старинной, но небогатой дворянской семьи. Отец его Тимофей Степанович Аксаков (1762-1837) был провинциальным чиновником. Мать – Мария Николаевна Аксакова, урождённая Зубова, очень образованная для своего времени и социального круга женщина, в юности состоявшая в переписке с известными просветителями Н. И. Новиковым и А. Ф. Аничковым.

Ново-Аскаково

Детство Аксакова прошло в Уфе и в имении Ново-Аксаково, среди, в то время ещё мало тронутой цивилизацией, степной природы. Значительное влияние на формирование личности Аксакова в раннем детстве оказал его дед Степан Михайлович. В возрасте 8-и лет, в 1801 г. Аксаков был определен в Казанскую гимназию. С 1804 г., когда старшие классы гимназии были преобразованы в 1-курс новообразованного Казанского Университета, Аксаков становится в нём студентом.

Казанская гимназия

Казанский университет

В годы учения…

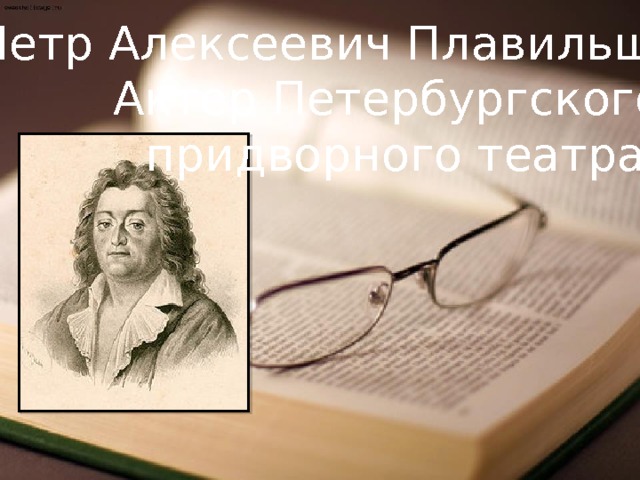

Университетская молодежь того времени страстно увлекалась театром. В 1805-1806 гг. в Казани гастролировал знаменитый московский актер П.А. Плавильщиков. Молодой Аксаков и его друзья были очарованы игрой этого артиста и не пропускали ни одного спектакля с его участием. В скором времени в одной из комнат университета студенты сами поставили комедию М.И. Веревкина “Так и должно” и пьесу А.П. Сумарокова “Приданое обманом”, в которых Аксаков исполнял главные роли. Спектакли имели большой успех у зрителей, и студенты получили разрешение устроить собственный театр в университете с декорациями, занавесом и кулисами. Директором труппы был избран Аксаков.

Петр Алексеевич Плавильщиков -

Актер Петербургского

придворного театра

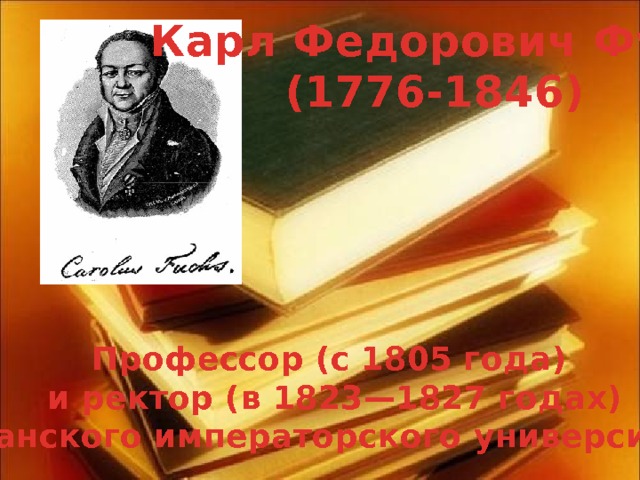

Студенты с интересом занимались и литературой. Они писали и читали друг другу свои сочинения в прозе и стихах. В 1807 г. Аксаков стал членом “Общества любителей отечественной словесности”, возглавляемого Н.М. Ибрагимовым. Вместе с А.И. Панаевым (братом поэта И.И. Панаева) Аксаков выпускал рукописные журналы “Аркадские пастушки” (1805), “Журнал наших занятий” (1806-1807), где помещал свои первые стихи. Под влиянием профессора К.Ф. Фукса он увлекся коллекционированием бабочек и изучением природы, что способствовало формированию Аксакова как писателя-реалиста.

Карл Федорович Фукс

(1776-1846)

Профессор (с 1805 года)

и ректор (в 1823—1827 годах)

Казанского императорского университета.

Ольга Семеновна

Заплатина

В Петербурге произошло первое сближение Аксакова с литературными деятелями. В эти годы Аксаков жил то в Петербурге, то в Москве, то в деревне. После женитьбы (1816) на Ольге Семеновне Заплатиной Аксаков пытался поселиться в деревне. Пробыв год в Москве, Аксаков переехал, ради экономии, в Оренбургскую губернию и прожил в деревне до осени 1826 года. В августе 1826 года Аксаков расстался с деревней - и навсегда.

Аксаков со своей женой

Исторические судьбы

представителей рода Аксаковых

В начале XX века существовало три ветви древнего дворянского рода Аксаковых: уфимско-самарская, тульско-рязанская и калужско-московская.

Судьбы Аксаковых, оставшихся в России, были типичными для большинства русских дворян. В первой половине XX века на них выпали все тяготы этого сложного периода истории России – войны, эмиграции, а после революции – различных притеснений, ограничений, репрессий.

Уфимско-самарская ветвь

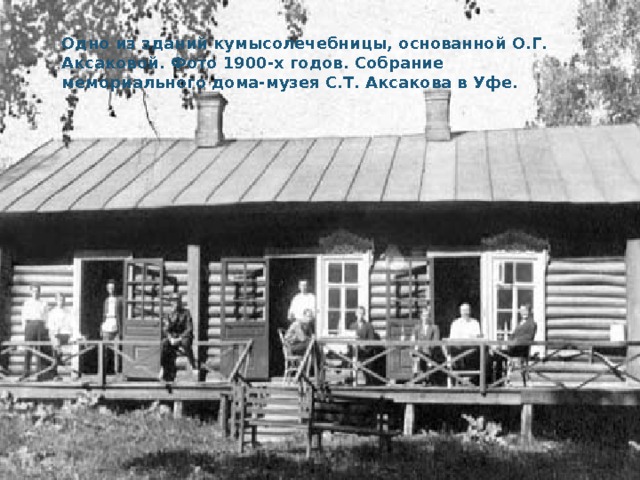

Ольга была любимой внучкой писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, ей посвящена книга «Детские годы Багрова внука» и сказка «Аленький цветочек». Замуж она не вышла, посвятила себя общественной работе. В 1889 году вблизи города Белебея основала кумысолечебное заведение (ныне санаторий имени С.Т. Аксакова). В своем имении она завела «образцовое» хозяйство, из которого в кумысолечебницу поставлялись молочные продукты, мясо и овощи. По признанию исследователей, «среди потомков писателя ей принадлежит особая роль, прежде всего потому, что она, собрав богатейший архив талантливых представителей рода Аксаковых, сохранила его, частично опубликовав, и остальное передала на хранение». Архив, который сначала хранила ее мать, перешел к ней окончательно после раздела имущества с братом Сергеем. Ольга Григорьевна Аксакова не просто хранила архив, но разбирала и описывала документы, в 1889 году подготовила к печати третий том писем Ивана Сергеевича Аксакова к родным.

Уфимско-самарская ветвь рода в начале XX века была представлена дочерью Григория Сергеевича Аксакова, Ольгой Григорьевной Аксаковой, а также семьей и потомками его сына, Сергея Григорьевича Аксакова.

Ольга Григорьевна Аксакова

(1848-1921)

В статье Ф.Г. Попова отмечалось также, что «в дружеских беседах с молодежью она выражала уверенность в том, что наш народ преодолеет разруху в стране и добьется небывалых успехов». Примером заботы о внучке писателя приводилась пенсия, назначенная в 1920 году «по предписанию уездного комитета партии Бузулукского исполкома». Таким образом, создавался один из множества мифов о том, что О.Г. Аксакова безоговорочно поддержала Советскую власть, а та, в свою очередь, бережно заботилась о пожилой помещице.

«Папа вспоминал Ольгу Григорьевну, свою тетку и крестную мать. Она известна всем как любимая внучка С.Т. Аксакова. Папа был ее любимым племянником, именно ему она хотела оставить наследство. Папа с юмором вспоминал ее прижимистость, как она ездила в Страхово в поезде третьим классом». Из воспоминаний И.С. Аксаковой.

М.Н. Тихомиров свидетельствовал, что «поразительно хорошее» отношение крестьян к Ольге Григорьевне Аксаковой действительно имело место, но обуславливалось не только симпатией к ней, но еще и обывательскими причинами, поскольку ее усадьба была очень маленькой и интереса «для разгрома» не представляла. Иным оказалось отношение местной власти, которая рассматривала имение как собственность волости. Уездные органы приняли меры к охране усадьбы, выдали охранную грамоту. О.Г. Аксакова была назначена «запасной учительницей» с поручением охранять семейный архив.

Кухня кумысолечебницы.

Однако подобные меры не избавили ее от неумеренной и неуместной опеки, а также грубости властей. В феврале 1920 года уполномоченный по взятию на учет ценностей направил ей письмо, в котором бестактно угрожал «привлечь к законной ответственности», если архив не будет сохранен в целости. Такое напоминание являлось излишним, Ольга Григорьевна понимала историческую ценность архива и заботилась о нем еще до этого указания.

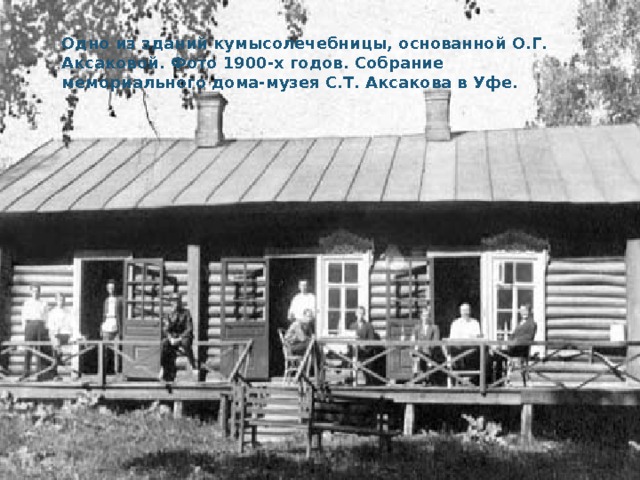

Одно из зданий кумысолечебницы, основанной О.Г. Аксаковой. Фото 1900-х годов. Собрание мемориального дома-музея С.Т. Аксакова в Уфе.

Забота об усадьбе и ее ценностях оказалась показной и декларативной. Несмотря на отчаянные протесты Ольги Григорьевны, именно местная власть начала расхищать собрание. Весной 1921 года в имение явилась комиссия, которая изъяла несколько альбомов, рисунков и экземпляр «Записок охотника» с автографом И.С. Тургенева. Весной следующего года Языково посетили представители Могутинского волостного исполкома, отобравшие несколько предметов из мебели и «лампу-попугай». Затем явился милиционер Сермягин, который произвел обыск и изъял два альбома с чистыми листами. Он крайне грубо обошелся с О.Г. Аксаковой. В ответ на протесты милиционер толкнул пожилую женщину локтем в грудь.

Вполне возможно, что эти события ускорили смерть внучки писателя, последовавшую 7 апреля 1921 года в селе Языково Бузулукского уезда. Дата ее смерти была неизвестна эмигрантским генеалогам. Н.Н. Мазараки просто указал, что Ольга Григорьевна Аксакова «жива в 1916 г».

Дату смерти, установленную Ф.Г. Поповым, подтверждает и отчет М.Н. Тихомирова, который указывал, что внучка писателя умерла в апреле 1921 года.

Тульско-рязанская ветвь.

Тульско-рязанская ветвь рода в начале XX века была представлена детьми Петра Николаевича Аксакова, Николаем, Александром и Василием.Из них особенно выделялись двое – Николай Петрович и Александр Петрович, проявившие себя в области общественной деятельности и литературы.

Калужско-московская ветвь.

Калужско-московская ветвь рода в начале XX века была представлена семьями Сергея Васильевича Аксакова, его брата Николая Васильевича Аксакова и их потомками. Данная ветвь рода Аксаковых ранее целенаправленно не изучалась, информация о них за XX век практически отсутствовала. Собрать, а главное увязать разрозненные сведения стало возможным лишь в 1990-х годах, когда для оставшихся в живых потомков открылся доступ к архивам ОГПУ – НКВД – КГБ.

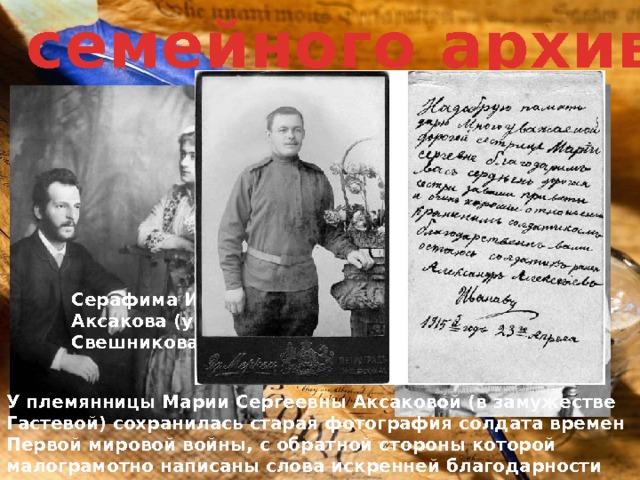

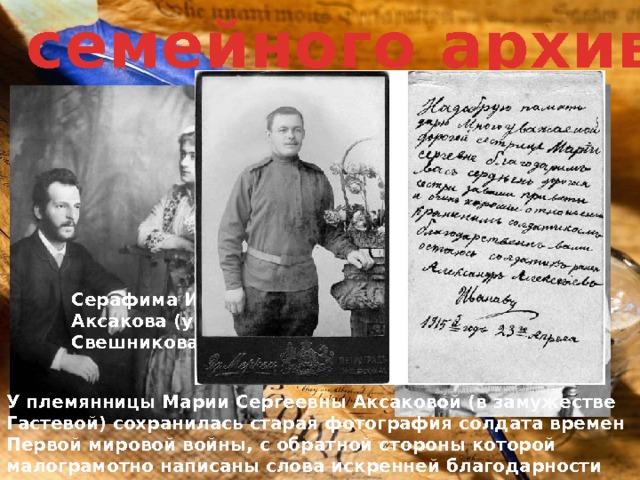

Из семейного архива.

Одна из свадебных фотографий Сергея Григорьевича и Серафимы Ивановны Аксаковых. Личное собрание И.С. Аксаковой. Город Лобня Московской области. Россия

Серафима Ивановна Аксакова (урожденная Свешникова)

У племянницы Марии Сергеевны Аксаковой (в замужестве Гастевой) сохранилась старая фотография солдата времен Первой мировой войны, с обратной стороны которой малограмотно написаны слова искренней благодарности Марии Сергеевне, за ее внимание «к раненым солдатикам».

Константин Сергеевич Аксаков. Фото начала ХХ века.

Шуточное фото ок 1912 года. Во дворе аксаковского дома в Калуге, во время одного из торжеств в семье. Вместо лошади Владимир Николаевич Аксаков. Справа с рушником облокотилась о телегу его мать, Юлия Владимировна. На переднем плане в телеге его младший сын Василий. Сидят: Александра Николаевна (слева с повязкой на голове), рядом Ольга Николаевна. Сзади них: Ксения Сергеевна (слева) и Нина Сергеевна (справа).

Рисунок из альбома Аксаковых

Наконец, в 1834 году в альманахе "Денница" появился без подписи его очерк "Буран". Это - первое произведение, говорящее о настоящем Аксакове. "Буран" - первый вестник о том, что создавалась надлежащая среда, что впечатлительный Аксакова поддавался новым влияниям, более высоким, более плодотворным. Не сверху, от литературных знаменитостей, не извне шли они, но снизу, от молодежи, изнутри, из недр аксаковской семьи. Подрастали сыновья Аксакова, мало похожие на него по темпераменту, по умственному складу, по жажде знаний, по влечению к общественному воздействию, по идейным интересам. Радости литературного успеха смягчали для Аксакова тяготы этих последних лет. Материальное благосостояние семьи пошатнулось; здоровье Аксакова становилось все хуже. Он почти ослеп - и рассказами и диктовкой воспоминаний заполнял то время, которое не так еще давно отдавал рыбной ловле, охоте и деятельному общению с природой.

Иллюстрации к произведению "Буран"

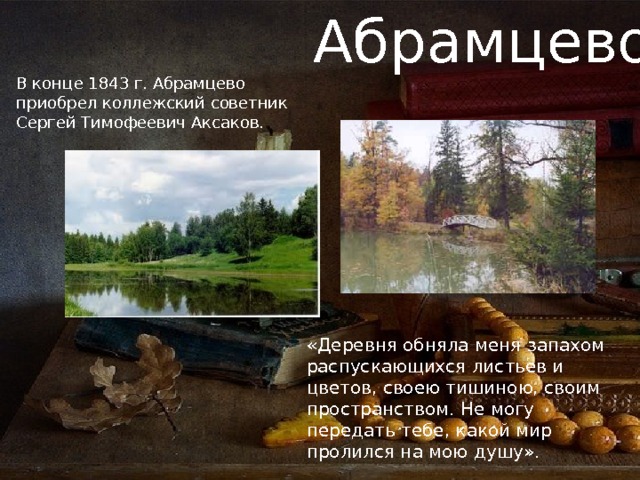

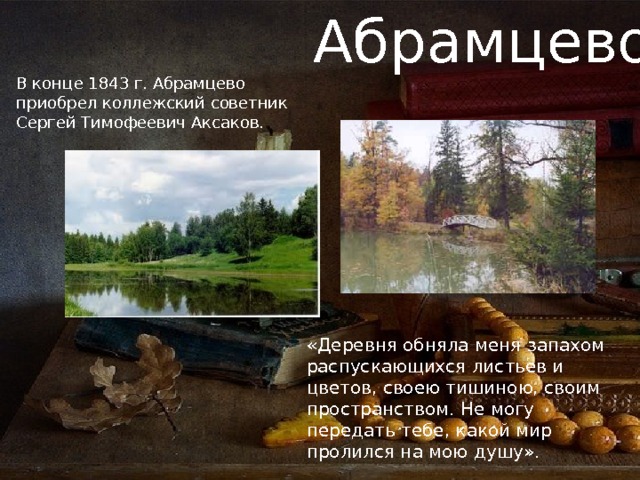

Абрамцево

В конце 1843 г. Абрамцево приобрел коллежский советник Сергей Тимофеевич Аксаков.

«Деревня обняла меня запахом распускающихся листьев и цветов, своею тишиною, своим пространством. Не могу передать тебе, какой мир пролился на мою душу».

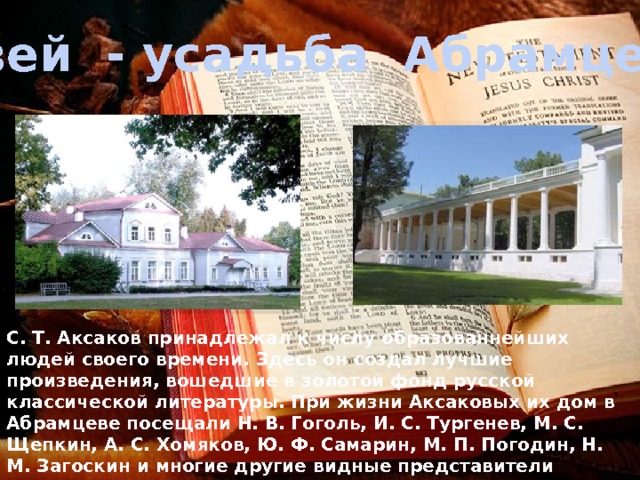

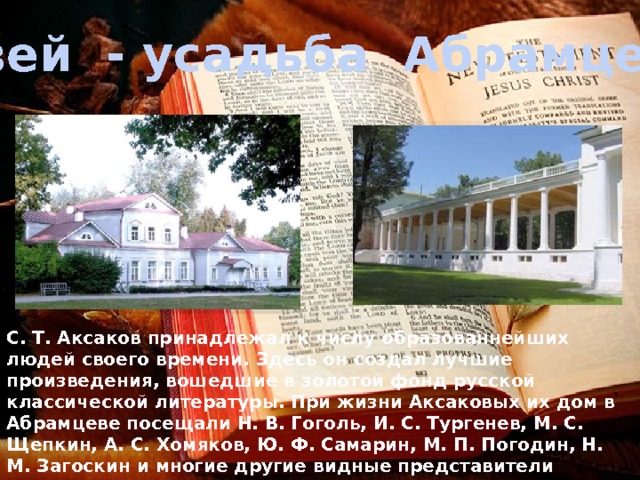

Музей - усадьба Абрамцево

С. Т. Аксаков принадлежал к числу образованнейших людей своего времени. Здесь он создал лучшие произведения, вошедшие в золотой фонд русской классической литературы. При жизни Аксаковых их дом в Абрамцеве посещали Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, М. С. Щепкин, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, М. П. Погодин, Н. М. Загоскин и многие другие видные представители литературы и искусства тех лет. После смерти С. Т.Аксакова имение пустовало недолго.

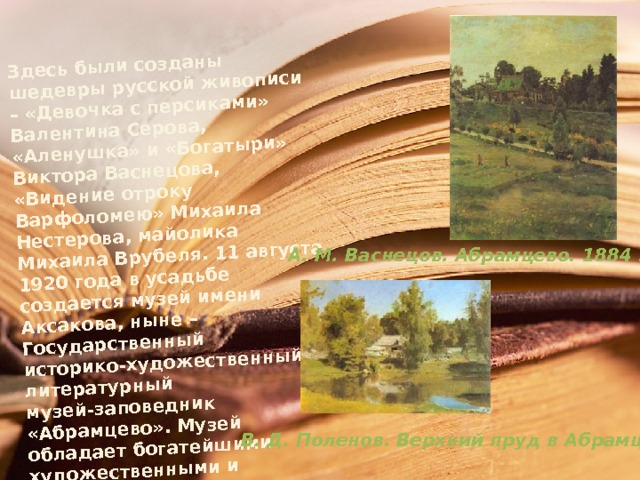

В Абрамцево работали многие, за чьими работами теперь охотятся коллекционеры: Илья Репин, Валентин Серов, Михаил Врубель, Виктор Васнецов, Василий Поленов. В 1878 году многие из них образовали Абрамцевский художественный кружок, члены которого обязались развивать русское национальное искусство.

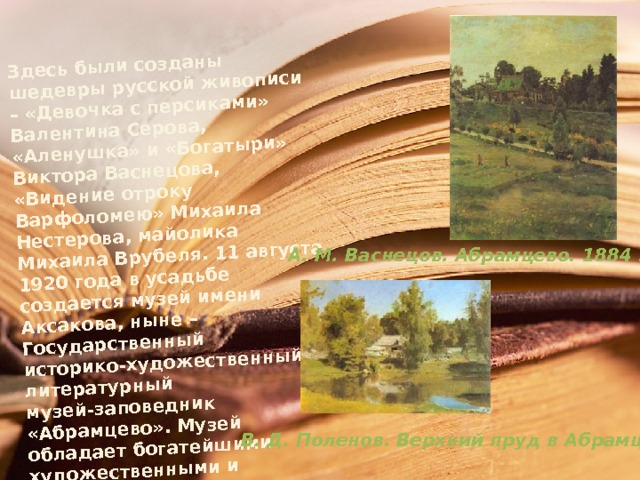

Здесь были созданы шедевры русской живописи – «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Аленушка» и «Богатыри» Виктора Васнецова, «Видение отроку Варфоломею» Михаила Нестерова, майолика Михаила Врубеля. 11 августа 1920 года в усадьбе создается музей имени Аксакова, ныне – Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево». Музей обладает богатейшими художественными и литературными материалами. Ежегодно его посещают свыше 250 тысяч человек.

А. М. Васнецов. Абрамцево. 1884 г .

В. Д. Поленов. Верхний пруд в Абрамцеве

Целый ряд работ ознаменовал уже последние годы его жизни. Прежде всего "Семейная хроника" получила свое продолжение в "Детских годах Багрова внука".В 1859 году была издана книга «Аленький цветочек». Он услышал ее в детстве во время своей болезни. Охотничьи произведения писались С. Т. Аксаковым в годы расцвета его таланта. В 1847 году появилась в печати книга «Записки об уженье » . Эти последние сочинения написаны в промежутках тяжкой болезни.

Произведение

«Детские годы Багрова-внука»

Иллюстрация к произведению «Записки об уженье рыбы».

Обложка книги

«Аленький цветочек»

К произведению

«Аленький цветочек»

Аксаков скончался 30 апреля 1859 года в Москве.Об Аксакове справедливо было сказано, что он рос всю жизнь, рос вместе со своим временем, и что его литературная биография есть как бы воплощение истории русской литературы за время его деятельности. Русская литература чтит в нем лучшего из своих мемуаристов, незаменимого культурного бытописателя-историка, превосходного пейзажиста и наблюдателя жизни природы, наконец, классика языка. Интерес к его сочинениям не убит хрестоматиями, давно расхватавшими отрывки охотничьих и семейных воспоминаний Аксакова, как образцы неподражаемой ясности мысли и выражения.

Память живет вечно…

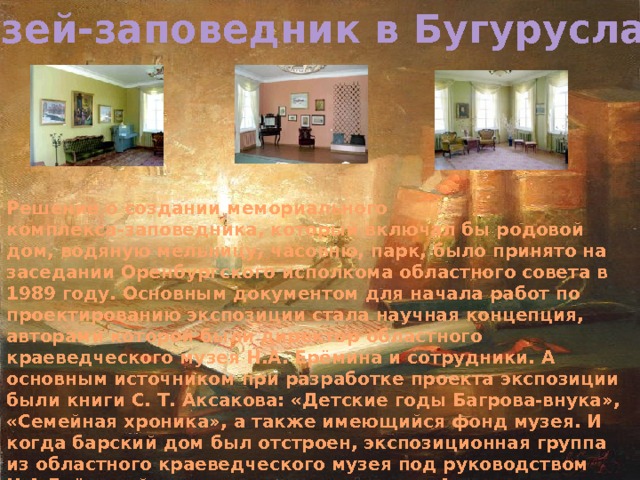

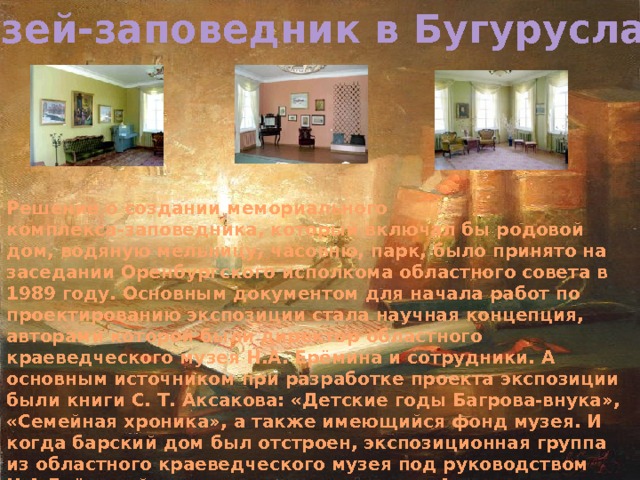

Музей-заповедник в Бугуруслане

Решение о создании мемориального комплекса-заповедника, который включал бы родовой дом, водяную мельницу, часовню, парк, было принято на заседании Оренбургского исполкома областного совета в 1989 году. Основным документом для начала работ по проектированию экспозиции стала научная концепция, авторами которой были директор областного краеведческого музея Н.А. Ерёмина и сотрудники. А основным источником при разработке проекта экспозиции были книги С. Т. Аксакова: «Детские годы Багрова-внука», «Семейная хроника», а также имеющийся фонд музея. И когда барский дом был отстроен, экспозиционная группа из областного краеведческого музея под руководством Н.А.Ерёминой совместно с сотрудниками Аксаковского музея приступили к реализации художественного проекта экспозиции. Огромную помощь в восстановлении музея-заповедника оказал тогдашний начальник лесхоза Жижкун А.И.

В музее все одушевлено, конкретно по своему отношению к Аксакову и его времени. Открытие музея в 1996 году вызвало большой общественный резонанс. Интерес к музею поддерживается различными формами работы, которые проводятся совместно с областным краеведческим музеем. Активнее стало использоваться в работе музея и творчество С.Т.Аксакова. Сегодня Аксаковский музей-заповедник открыт для сотрудничества с другими музеями. И хотя это небольшой музей, но это наша милая родина, это наша культура, наша история. И как прежде плывут белые облака над зеленой долиной. Ржаное поле вдали за Бугурусланкой нескончаемо катится к Кудринской горе. Темно-зеленые купы Аксаковского парка с выступающими вершинами сосен вырисовываются на горизонте, Челяевская гора и сверкающее зеркало пруда за серебристыми ветлами Грачевой рощи - все видится теперь сразу и поражает глаз. «Это был - да и теперь есть - уголок обетованный...» Как верно сказано больше века назад! Пройдет год, и сто лет пройдет, и все также в темнеющий лес, за Кудринской горой, в лесную полосу на ржаном поле, будет бить из тучи солнце.