СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Памятные даты в Науке.

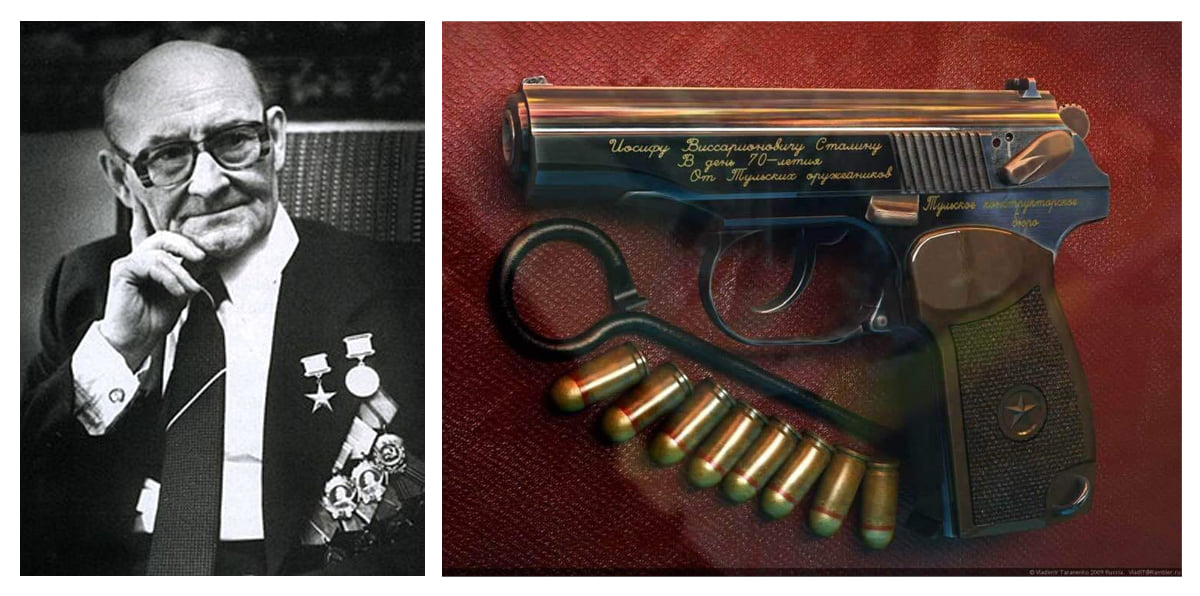

22 июня Родился Николай Федорович МАКАРОВ (1914 - 14.5.1988), оружейный конструктор, создатель известного пистолета.

Фамилия Макаров стала оружейным брендом. Вот уже более 60 лет пистолет Макарова образца 1951 года является основным штатным пистолетом армии и милиции. Да разве только пистолет?! А авиационные пушки, а реактивные системы? И даже кривоствольные автоматы и пулемёты!

И при этом сам Николай Фёдорович в шутку считал самым главным своим изобретением закаточную машинку для консервирования по заказу супруги.

В 60-ых годах именно для любимой супруги известный оружейник придумал конструкцию для герметизации стеклянных банок путем прижима крышки пружинной скобой. А то некоторые всё звёзды с небес любимым обещают, а банку с компотом закрутить некому. Копии этого творения разошлись сначала по соседям по даче, а затем «с лёгкой руки» некоего сообразительного начальника — по всей стране. Так Великий Конструктор стал безвестным автором «палочки-выручалочки» всех рачительных домохозяек страны Советов.

Просто как всё гениальное

Просто как всё гениальное

Родился Николай Фёдорович Макаров 9 мая 1914 года в селе Сасово Рязанской области (ныне — город, районный центр Сасовского района).

Родился перед Первой мировой войной и, как потом оказалось, сделал все для того, чтобы не случилось Третьей мировой.

Его отец Фёдор Васильевич был паровозным машинистом, а мать Пелагея Васильевна вела хозяйство и воспитывала шестерых детей. В рязанском селе Сасово, где они жили, были очень красивые места: Мещерская низменность, река Цна, впадающая в Оку. В те времена это было богатое торговое село…

Дом в котором родился Н.Ф. Макаров

Дом в котором родился Н.Ф. Макаров

Мемориальная доска на доме Макаровых.

Мемориальная доска на доме Макаровых.

Сохранилась и школа, в которой учился будущий Великий Конструктор.

Сохранилась и школа, в которой учился будущий Великий Конструктор.

Иногда в биографической литературе, посвящённой Н. М. Макарову, можно встретить пассаж о бедности, царящей в семье его родителей на момент рождения Николая. Вопреки расхожему мнению о бедности в семье Макаровых в то время, следует отметить, что паровозный машинист в год получал 900 рублей, столько же сколько и учительница первого года службы. Чтобы окончательно развеять миф о бедности в дореволюционный период, обратимся к воспоминаниям человека, из-за которого впоследствии сорвалась одна из перспективных работ оружейного конструктора Макарова:

Никита Хрущев на завтраке в его честь, устроенном 19.09.1959 киностудией «ХХ век-Фокс» в США, вспоминал:

«Я женился в 1914-м, двадцати лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия (слесарь), я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы после революции, и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40−45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт (410 граммов), а белый — 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо — копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились, и даже очень, цены же — сильно поднялись…»

В своей книге «Воспоминания. ч. II» (изд."Вагриус" М., 1997) Хрущёв писал:

«…иной раз брали грех на душу и говорили, что в старое время, дескать, жилось хуже. Грех потому, что хотя и не все, но высококвалифицированные рабочие в том районе Донбасса, где я трудился, до революции жили лучше, даже значительно лучше. Например, в 1913 г. я лично был обеспечен материально лучше, чем в 1932 г., когда работал вторым секретарем Московского комитета партии. Могут сказать, что зато другие рабочие жили хуже. Наверное, хуже. Ведь не все жили одинаково…» (с. 191, 247).

Но, может быть, Н. С. Хрущев принадлежал к высококвалифицированной рабочей аристократии и его уровень жизни резко отличался от большинства рабочих? К 1917 г. Хрущеву было только 22 года, и получить такую квалификацию он просто не успел. В 1909 г. рабочие, требуя прибавить зарплату, говорили — «только плохой слесарь получает 50 р. в месяц — а хороший слесарь получает 80 — 90 руб. в месяц». Следовательно, молодой Н. С. Хрущев получал не как хороший, а как «плохой слесарь» — вернее, начинающий, молодой. Но уже мог арендовать трехкомнатную отдельную квартиру.

Наверное, можно поверить на слово Первому Секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущёву?.

Пришла Октябрьская революция. Уже в декабре 1917 года в Сасово была установлена Советская власть, правда, власть оказалась очень ненадежной, да и время было неспокойным: «белые пришли — грабят, красные пришли — грабят». По воспоминаниям односельчан, после Октябрьской революции и наступившего затем голода на семейном совете Макаровых было принято решение самого маленького, а Коля был самым младшим, шестым ребёнком в семье, отправить к дедушке в деревню Танкачево. Там и прошло его детство. Там он и закончил шестилетнюю школу. В Сасово он вернулся только в 13 лет, но опять ненадолго. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, Николай пришел работать вместе с отцом в железнодорожное депо, это было в 1929 году. Работал слесарем по ремонту паровозов, учился в школе ФЗУ.

В 1931-ом году слесарь Николай Макаров работал на ремонтном участке сасовского железнодорожного депо, а вскоре даже стал помощником машиниста. Казалось, его судьба определена, но образование для молодого железнодорожника по-прежнему стояло на первом месте.

Целеустремленный, упорный парень в 22 года в 1936-ом экстерном закончил рабфак (своеобразные подготовительные факультеты того времени) и отправился в Москву поступать в одно из лучших технических учебных заведений России — знаменитое Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. Здесь его ожидала неудача, для зачисления он не добрал всего один-единственный балл. Однако в те времена на экзамены в московские и питерские ВУЗы приезжали не только абитуриенты, но и так называемые «варяги», представители многочисленных губернских высших учебных заведений. Они зазывали неглупых, но не сумевших поступить ребят, вроде Николая Макарова, учиться в провинциальные институты. Один такой представитель, родом с Тульского механического института, предложил нескольким толковым парням поступить в их институт. Николай вместе с остальными согласился, однако предварительно записался на прием к ректору МВТУ.

В короткой беседе ректор пообещал Николаю зачислить его в Московское высшее техническое училище, если он сумеет сдать первую сессию в тульском институте на «отлично».

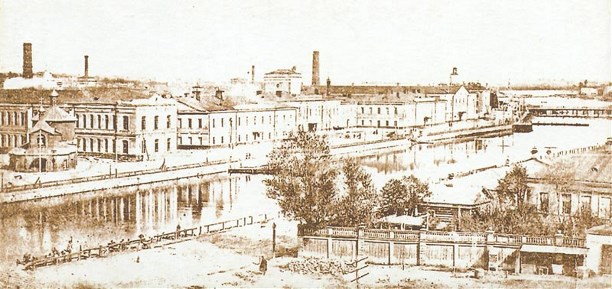

Наверное, такой и мог увидеть Тулу будущий Великий Конструктор

Наверное, такой и мог увидеть Тулу будущий Великий Конструктор

Тула удивила Николая не только своими размерами (к примеру, в Рязани в то время жило порядка 70 тысяч человек, а в Туле почти в четыре раза больше), но и оружейными традициями. А если учесть, что студенты ТМИ проходили производственную практику именно на Тульском оружейном заводе, можно с полной уверенностью сказать: будущий конструктор свои первые азы в создании пистолета получил именно на родине самоваров.

Вид на Тульский оружейный завод.

Вид на Тульский оружейный завод.

В оружейной столице СССР — Туле студент Макаров учился на «отлично» по всем предметам и первую же сессию сдал на «5». Правда, в Москву студент Макаров уже не вернулся. Он начал нащупывать свою стезю. Его всегда отличали трудолюбие, тяга к знаниям. У него была мечта. Все у него ладилось, все получалось. Тульский механический институт являлся одной из главных кузниц кадров для стремительно развивающейся оборонной промышленности. Николая зачислили на факультет оружейников. И первую, и все последующие сессии он сдавал только на «отлично».

Однако в Москву не вернулся - именно в Туле он впервые понял свое призвание, когда, ещё будучи студентом, принял участие в разработке оригинальной конструкции ручной гранаты.

Но в жизнь ворвалась война.

В июне 1941-го года пятикурсник Макаров проходил преддипломную практику. В первые же дни войны его вместе с другими выпускниками направили на Загорский механический завод, где Г. С. Шпагин срочно налаживал производство своих знаменитых ППШ. В связи с опасной обстановкой, сложившейся под Москвой к осени 1941-го года, Загорский завод со всем оборудованием и персоналом был эвакуирован подальше от линии фронта в городишко Вятские Поляны Кировской области. К месту назначения эшелоны добирались три недели, нередко попадая под бомбежки.

Молодому сменному мастеру Макарову повезло, он работал под началом самого Георгия Семеновича Шпагина. Легендарный оружейник, заметивший в Николае Федоровиче конструкторскую жилку, первым привлек его к творческой работе. Способный инженер, быстро ставший старшим мастером, был назначен ведущим конструктором завода, отвечающим за производство ППШ.

Г. С. Шпагин

Г. С. Шпагин

Макарова и Шпагина сблизил один случай. Когда Николай Федорович пришел с очередным производственным вопросом к Георгию Семеновичу, он увидел, что Главный конструктор ползает на четвереньках в ворохе разных пружин, сжимая и разжимая, замеряя их. Макаров спросил Главного, чем это он занят, и тот, по-волжски окая, ответил, что подбирает некую пружину, которая наилучшим образом подходила бы для его нового проекта. Удивленный мастер спросил, зачем нужно промерять все пружины, когда проще и надежнее просчитать, а затем изготовить искомую. Георгий Семенович с недоверием посмотрел на молодого инженера и ответил: «Я знаю, что все можно просчитать, да не могу. А ты бы смог?». Макаров уверенно попросил дать исходные технические параметры, и к утру следующего дня положил на стол Шпагина готовые расчеты пружины, соответствующей всем заданным характеристикам. Именно после этого Шпагин смело поручал грамотному молодому специалисту самые сложные и ответственные задания.

Старая конструкторская школа, условно ее можно назвать мосинской, работала по эскизам, а не по чертежам.

По сути, работа проводилась методом тыка, путем проб и ошибок. Так работали Токарев, Дегтярев, Шпагин и многие другие выдающиеся отечественные конструкторы. Новое поколение оружейников сороковых-пятидесятых годов уже опиралось в своих разработках на четкие механико-математические расчеты. И одним из первых, кто внес эти расчеты в практику конструкторской работы, был Николай Федорович.

Инженер и ведущий конструктор Н. Ф. Макаров.

Инженер и ведущий конструктор Н. Ф. Макаров.

В 1943-ем году, после перелома в войне, вышел приказ Наркома обороны отправить не закончивших дипломников технических ВУЗов на окончание учебы. Николай Федорович попрощался со ставшим ему родным заводом и поехал в Тулу завершить прерванную войной защиту дипломного проекта. Основной темой стала работа по созданию нового мощного и надежного автомата, приспособленного под только что принятый на вооружение промежуточный патрон образца 1943-го года. В 1944-ом году Макаров на «отлично» защитил свой проект, который, как перспективный, был даже послан в Главное артиллерийское управление. Но в это время в войска уже начал поступать пистолет-пулемет конструкции А. И. Судаева, и разработка автомата Макарова была отложена до более лучших времен. Типичный случай типичной судьбы конструктора.

Естественно, Николай Федорович был жутко расстроен, однако не позволил себе отчаиваться.

У другого от такой несправедливости опустились бы руки. Но Макаров был очень упорен. Работоспособности он был неимоверной, на сон, по-суворовски, отводил 3−4 часа в сутки. А может, и некогда было Николаю горевать еще и потому, что на танцах в родном институте он познакомился со второкурсницей Надюшей. Худощавый, невысокий и уже немолодой студент сначала не привлек внимания второкурсницы. Не сразу глянулся — небольшой, коренастый, красавцем не назовешь. Но разве можно было устоять под таким напором?

Он не уставал ей повторять по десять раз на дню: «Мы созданы друг для друга, никого мне в жизни больше не надо, кроме тебя. Я тебя на руках носить буду!»

Будущей тёще Николай понравился сразу, своим безошибочным женским чутьем она поняла, что дочь с таким мужем будет как за каменной стеной, но для верности попыталась отговорить потенциального зятя: «Вы человек солидный, 30 лет, что будете с этой пигалицей делать? Она же даже готовить не умеет…» На что Николай отвечал: «Главное, что я ее люблю. А готовить научится!» Они поженились летом 1944-го.

Супружеская чета Макаровых.

Супружеская чета Макаровых.

Из воспоминаний супруги Н. Ф. Макарова: «Вначале я бегала от Николая. Он не был красавцем, но умел ухаживать, добиваться внимания. Окончательно покорил своим обаянием. Жизнерадостный, энергичный, компанейский, с живыми глазами он буквально притягивал собеседника. Мог и спеть, и сплясать. Я ощутила его надежность, серьезное отношение ко мне».

Николай был настойчив в своих ухаживаниях, и вскоре в домик на окраине Тулы, в котором она жила с родителями, Макаров переехал уже в качестве ее мужа. Переселение прошло без хлопот, ведь все его имущество состояло из одного фанерного чемоданчика, в котором лежали три тома энциклопедии, гантели и спортивный костюм.

А вскоре инженер-конструктор Макаров, с отличием закончивший ВУЗ, получил распределение в Москву. Казалось бы, юношеская мечта работать и жить в столице России исполнилась. Но на пути встало непреодолимое препятствие — Надя. Молодая жена наотрез отказалась переезжать в чужой для нее город. Обстоятельства отказа были самыми прозаичными и, одновременно, практичными. Переезд требовал от нее перехода из одного института в другой (что в те времена было делом крайне сложным), к тому же в столице она лишалась помощи и поддержки родных. Николай, немного поколебавшись, принял решение отказаться от покорения столицы и вернуться в Тулу. Отъезд сопровождался грандиозным скандалом, столичное начальство было настроено решительно против потери талантливого и перспективного инженера, но Николай Федорович умел настоять на своем. Через некоторое время он устроился на работу в тульское ЦКБ-14, позднее преобразованное в Конструкторское бюро приборостроения.

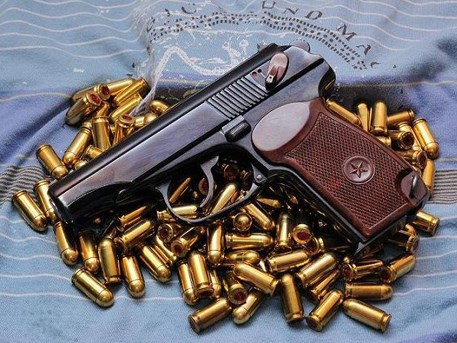

На сегодняшний день один только Ижевский завод выпустил не менее пяти миллионов экземпляров подобного оружия. Количество пистолетов выпущенных за рубежом по лицензиям, которое советское политическое руководство раздавало «братским» партиям и «дружественным» режимам, доподлинно неизвестно.

В конце прошлого века английский специализированный журнал проводил серию опросов, пытаясь определить лучшее оружие двадцатого столетия. Первым в категории «карманный пистолет» был признан именно «Макаров».

Более пятидесяти лет пистолет Николая Федоровича находился на вооружении не только служащих Советской Армии, им была вооружена милиция, штурмовые отряды спецназа, МЧС и другие охранные подразделения. Любопытно, но в начале эры космических полетов все первые космические корабли имели в своей аварийной укладке этот пистолет. В марте 1965-го года космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов совершили аварийную посадку в глубокой тайге. Их поиски продолжались двое суток и лишь благодаря выстрелам из «Макарова» поисковая группа смогла определить местонахождение космонавтов. Подробнее об этом читайте в .

На базе первоначальной конструкции было создано целое семейство новых пистолетов: газовых (популярнейший ИЖ-79), служебных (ИЖ-71 и МР-448 «Скиф»), для экспорта (Байкал МР-442). «Макарова» удалось даже переделать в газобаллонный МР-654К и газовый ИЖ-79−9Т или «Макарыч», стреляющий травматическими патронами.