Вопрос № 37. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Народно-поэтическая основа произведения. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Отношение автора к героям и способы его выражения

Народно-поэтическая основа произведения

«Песня про царя Ивана Васильевича…» появилась в 1837 году. Впервые опубликована в 1838 году, несмотря на цензурный запрет, благодаря хлопотам В.А. Жуковского. Поэма публикована за подписью «-въ».

«Песня...» близка народно-поэтическому творчеству по нескольким параметрам.

Во-первых, повествование ведется от имени гусляров. Гусляры-песенники историчны, они хранители преданий, народной памяти, носители и выразители народного сознания и в силу этой своей роли являются в «Песне...» полномочными толкователями событий и образов, а также источником стиля.

Как принято в фольклоре, слагатели песен подчеркивают правдивость и поэтичность своего произведения ссылкой на одобрение слушателей, — как бояр, так и простого народа.

Во-вторых, с русской народной песней поэму сближают композиционные элементы.

а) запев: Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!

Про тебя нашу песню сложили мы,

Про твово любимого опричника

Да про смелого купца, про Калашникова;

Мы сложили ее на старинный лад,

Мы певали ее под гуслярный звон

И причитывали да присказывали.

б) припев: Аи, ребята, пойте — только гусли стройте!

Аи, ребята, пейте — дела разумейте!

Уж потешьте вы доброго боярина.

И боярыню его белолицую!

в) концовка: Красно начинали — красно и кончайте,

Каждому правдою и честью воздайте.

Тароватому боярину слава!

И красавице боярыне слава!

И всему народу христианскому слава!

В-третьих, М.Ю. Лермонтов, не становясь на путь прямого подражания народному стиху, создает оригинальную ритмическую систему тонического, трехударного в основном стиха, которая полностью соответствует природе народно-песенного ритма.

В-четвертых, поэт широко обращается к устаревшим формам слов («играючи», «разгоняючи»; «кудряву бороду», «на широку грудь»), к просторечным оборотам («поцалуемтесь», «мово верного слугу»), к двойным названиям («роду-племени», «гудит-воет колокол»), к традиционным обращениям («Государь ты мой, красно солнышко»).

Образность поэтической речи Лермонтова основана на народном творчестве. Это олицетворение («заря алая подымается»; «разметала кудри золотистые», «умывается снегами рассыпчатыми»), постоянные эпитеты («солнце красное», «дума крепкая», «удалой боец», «добрый молодец»), постоянные сравнения (уходит плавно — будто лебедушка»), гипербола («вот об землю царь стукнул палкою, и дубовый пол на полчетверти он железным пробил оконечником — да не вздрогнул и тут молодой боец»).

Народная песня наложила отпечаток и на синтаксис поэмы. М.Ю. Лермонтов использует подхваты:

Повалился он на холодный снег,

На холодный снег, будто сосенка,

Будто сосенка, во сыром бору

Под смолистый корень подрубленная…

анафоры — единоначалия, когда две или более строчки стиха начинаются одинаково:

Не позорил я чужой жены,

Не разбойничал ночью темною,

Не таился от свету небесного...

типичное начало строк - «И», «Аи», «Да», «Гей»:

И бугор земли сырой тут насыпали,

И кленовый крест тут поставили.

И гуляют, шумят ветры буйные ...

«Песня про царя Ивана Васильевича» явилась гениальным разрешением поставленной за много лет до Лермонтова творческой задачи создания поэмы в народном духе. Начиная от «Ильи Муромца», в русской литературе первой трети XIX в. идет ряд разнообразных в идейном и худ. отношении попыток ввести в поэму образы, сюжеты, мотивы, язык, ритм народной поэзии.

В своей глубоко народной поэме Лермонтов развивает те принципы освоения худ. литературой народно-поэтического творчества, которые нашли осуществление в творчестве передовых поэтов, в первую очередь у Пушкина в его «Руслане и Людмиле», «Песнях о Стеньке Разине», в сказках. Предшественником Лермонтова в мастерском овладении духом и стилем народно-песенной поэзии был Кольцов.

Многие картины и образы навеяны былинами, которыми Михаил Юрьевич зачитывался в сборнике Кирши Данилова. В былине «Иван Годинович» встречается имя Настасья Дмитриевна (в «Песне…» – Алена Дмитриевна). В былине говорится:

Глупый Иван, неразумный Иван!

Где ты, Иванушка, перво был?

Ныне Настасья просватана,

Душа Дмитревна запоручена…

Как и Кирибеевич, герой былины опоздал со своей любовью.

Возможно, на выбор сюжета «Песни…» повлиял случай, о котором Лермонтов услышал еще во время своего пребывания в университете: гусар, тщетно ухаживавший за приглянувшейся ему женой купца, похитил ее с улицы, когда она возвращалась из церкви. Этот купец жил в Замоскворечье, по-старинному, торговал в Гостином дворе. Муж отомстил за поругание семьи и затем, арестованный, наложил на себя руки.

Сюжет поэмы построен на материале русского средневековья. Конкретные факты могли быть почерпнуты в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина, зафиксировавшего ряд бытовых эпизодов, относящихся к эпохе Ивана Грозного; к их числу принадлежит, например, рассказ о казнённом чиновнике Мясоеде Вислом и о его красавице жене, обесчещенной опричниками.

Исторический материал теснейшим образом переплетается с фольклорным; фольклорными источниками могли служить песни о Мастрюке, записанные Киршей Даниловым и П.В.Киреевским.

Демократическая идея «Песни про царя Ивана Васильевича» нашла выражение в подлинно народной форме произведения. Лермонтов опирается здесь на жанр народной исторической песни. Помимо песни о Мастрюке Темрюковиче, которая явилась ближайшим образцом для поэта, исследователи нашли немало параллелей к лермонтовскому тексту в различных народнопоэтических произведениях. Но в использовании мотивов и оборотов устной народной поэзии Лермонтов чужд подражательности, механического заимствования. Поэт творчески воссоздает стиль русского народного творчества. Об этом прекрасно сказал Белинский: «...наш поэт вошел в царство народности, как ее полный властелин, и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество...» (IV, 517).

Так поступает Лермонтов и в ритмике своей «Песни». Не становясь на путь прямого подражания народному стиху, поэт создает оригинальную ритмическую систему тонического, трехударного в основном, стиха, которая полностью соответствует природе народно-песенного ритма.

В композиционном отношении Лермонтов умело сочетает особенности устно-народного повествования:

решительное преобладание действия над описательными мотивами;

отсутствие несюжетных сцен и эпизодов;

эпическая неспешность изложения, сочетающаяся с энергической сжатостью рассказа

и приемы литературного построения:

временной сдвиг в эпизоде оскорбления Алены Дмитриевны опричником;

недосказанность первой сцены).

Еще подростком Лермонтов сумел оценить русскую народную поэзию. В 1830 г. он записал в своей тетради: «Если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях». Но Лермонтов добавляет: «Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская — я не слыхал сказок народных; — в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». Пушкин в этом отношении был счастливее Лермонтова. Однако и Лермонтов сумел познакомиться с русской народной поэзией. Знал Лермонтов, конечно, и народные песни, которые были неизменным спутником деревенских праздников в Тарханах. Позднее в Середникове Лермонтов, по свидетельству А. Д. Столыпина, охотно слушал народные песни, с которыми его знакомил семинарист Орлов, домашний учитель русской словесности у Столыпиных. Обращение к песенной форме мы находим уже в юношеских тетрадях Лермонтова. Но на первых порах поэт еще не овладевает стилем народной поэзии.

Обратите внимание на «склад старинной речи»: на стихотворный ритм поэмы. Разное количество ударений в строке не разрушает ритма. Это напевный тонический стих народнопоэтической речи. Белинский сравнивал «Песню…» с театральным зрелищем. Мы еще перед закрытым занавесом, и действие пока не началось. Но уже звучат струны старинных гуслей, и певцы-гусляры запевают на боярском пиру старинную песню. «...В «Песне» Лермонтов ставил себе задачи гораздо более широкие, чем подражание старинному русскому эпосу. Прежде всего — задачу проникновения в исторический характер эпохи, в быт и психологию нравов. «Песня» Лермонтова принадлежит к лучшим произведениям русской и мировой поэзии. Лермонтов показал в ней величие русского национального характера и воссоздал дух и стиль народной поэзии, как мог это сделать только подлинно народный поэт.

| I. Фольклорно-песенная композиционная основа «Песни…» |

| 1. Зачин

2.Место и роль рефрена 3. Компо-зиция | В зачине названы главные герои песни. Зачин начинается возгласом, который характерен для русского фольклора (прежде всего, для былин и исторических песен): «Ох ты гой еси …». Повтором гусляров заканчиваются 1-я и 2-я части «Песни ...»: «Ай, ребята, пойте — только гусли стройте! Ай, ребята, пейте — дело разумейте! Уж потешьте вы доброго боярина /И боярыню его белолицую!». Т.о., рефрен выполняет связующую роль в структуре произв-я. Всего в «Песне…» 3 части: 1-я часть — завязка: признание Кирибеевича царю на пиру в любви к Алене Дмитриевне; 2-ая — развитие действия: встреча Кирибеевича с Аленой Дмитриевной, ее просьба к мужу защитить честь семьи; 3-я — кульминация (бой купца Калашникова с Кирибеевичем) и развязка — казнь Степана Калашникова. Исход (концовка) обозначает прежде всего конец, завершение песни: «Красно начинали — красно и кончайте»; кроме того, провозглашает «славу» слушателям («тороватому боярину» и «красавице боярыне») и «всему народу христианскому», п.ч. именно народные идеалы и представления о чести и справедливости отразились в «Песне …». Выразителями этого и выступают гусляры — народные певцы-сказители, которые выполняют композиционно связующую роль в произведении. Вывод: Цельность поэмы проявляется в ее художественно-образном единстве. |

| II. Фольклорные образные средства |

| 1. Постоянные эпитеты

2. Отриц. сравнение - параллелизм

Сравнения

3. Метафора 4. Гипербола | Образы главных героев строятся с опорой на постоянные эпитеты: грозный царь во златом венце; очи зоркие; Кирибеевич — удалой боец, добрый молодец; у него — очи темные, бойкие, дума крепкая, плечи богатырские, шапка соболиная, сабля закаленная, руки сильные, кони легкие, наряды парчовые, буйная головушка, конь добрый, сабля острая, седельце браное черкасское. Начинается «Песня» характерным для народной поэзии отрицательным сравнением: Не сияет на небе солнце красное, Не любуются им тучки синие: То за трапезой сидит во златом венце, Сидит грозный царь Иван Васильевич. Первое слово «не» - это ключ ко всей поэме. Такое весёлое, красивое небо и синие тучки на нём – и это «не» как знак: всё будет наоборот, будет беда. Словно ястреб взглянул с высоты небес / На младого голубя сизокрылого. На фольклорных образных соответствиях строятся уподобление царя – месяцу, а его приближенных – звёздам: «Когда всходит месяц – звезды радуются,/ Что светлей им гулять по поднебесью; /А которая в тучку прячется, /Та стремглав на землю падает». Уж сложу я там буйную головушку /И сложу на копьё бусурманское» Преувеличена сила царя в гневе: «Вот об землю царь стукнул палкою, /И дубовый пол на полчетверти/ Он железным пробил наконечником. Вывод: Образные средства придают тексту фольклорный колорит. |

| III. Фольклорный характер «Песни…» создается за счет разнообразных повторов. |

| 1. Повтор предлогов, союзов, анафоры параллелизма 2. Инверсия

| Отвечай мне по правде, по совести; на житье на вольное, на казацкое; Иль зазубрилась сабля закалённая? Или конь захромал, худо кованный? Или с ног тебя сбил…сын купеческий? Мы сложили её на старинный лад, мы певали её под гуслярный звон. Пирует царь, повелел тогда, очи тёмные, дума крепкая; А из роду ты ведь Скуратовых, и семьею ты вскормлен Малютиной!.. Вывод: Приведенные фольклорные средства выступают как необходимые элементы стилизации и усиливают эмоц.-экспресс. выразительность «Песни…». |

| IV. Архаичные фольклорные формы слов |

| 1.Окончания, деепричастия на –учи, -ючи; глаголы на –ти и ся после гласных; краткие и усеченные формы); слова с уменьшит.-ласкат. и экспрессивными суффиксами. | Характерны для фольклора такие формы окончаний глаголов, как «гнушатися» вместо «гнушаться», «поднесть». Передают ос-сти народной речи формы дееприч-й: «пируючи», «играючи», краткие формы прилагательных: «красно солнышко», «лиха беда»; уменьшит. и ласкат. имена: головушка, сторонушка, солнышко, перстенёк. Эти формы придают тексту ярко выраженный фольклорный характер и усиливают его эмоциональную окраску. Характерно для «Песни…» неоднократное включение значимого в фольклоре числа три: в тексте три части, гусляры поют: «Угощали нас три дня, три ночи»; трижды старается царь обратить на себя внимание Кирибеевича; трижды в конце поют гусляры славу и т.д. |

| V. Народно-поэтическая лексика |

| 1. Народно-поэт. и разговорно-бытовая лексика 2. Фразеологизмы и афористические выражения | Народно-поэтическая лексика, взаимодействуя с разговорно-бытовой, передает колорит русского народного языка: «супротив», «твово», «во златом венце», «очи», «дума», «буйна головушка», «полюбишься», «маяться». Национальный колорит языка ярко отражают фразеологизмы и афоризмы: «Сердца жаркого не залить вином, Думу черную – не запотчевать!»; «Красно начинали – красно и кончайте, Каждому правдою и честью воздайте». |

Создавая в народном стиле историческую поэму, Лермонтов тем самым признает историческую основу народного эпоса. Вкладывая песню в уста гусляров-скоморохов, он правильно догадывается об их роли в истории русского устного творчества. Лермонтов дает глубоко верное в идейном и художественном смысле разрешение вопроса о связи между литературой и народным творчеством. Продолжателем Лермонтова в этом отношении явился Некрасов.

Но «Песня про царя Ивана Васильевича» является не только поэмой в народном стиле. Это — поэма историческая, и ей принадлежит видное место среди художественно-исторических жанров русской литературы. Как исторический художник Лермонтов выступает учеником и продолжателем Пушкина, заложившего основы реалистического историзма в русской литературе.

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным

Эпическая поэма, по духу близкая былинному эпосу, переносит нас в далёкий ХVI век, однако она тесно связана с общественно-политической обстановкой породившей ее эпохи. Это было ясно уже Белинскому. «Здесь поэт, — писал критик о «Песне», — от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее...» (IV, 504). Дальше Белинский раскрывает значение этого противопоставления прошлого настоящему. Лермонтова привлекала «богатырская сила и широкий размет чувства», свойственные «грубой и дикой общественности» старого времени. Своему поколению, «дремлющему в бездействии», Лермонтов противопоставляет людей, умеющих действовать, бороться.

У народа, говорил А. М. Горький, «свое мнение о деятельности... Ивана Грозного». Создавая образ царя Ивана Васильевича, Лермонтов использовал народные песни о Грозном. В фигуре Кирибеевича нашли некоторое отражение черты доброго молодца «удалых», или «разбойничьих» песен. «Какая сильная, могучая натура!» — писал о нем Белинский, раскрывая психологию «удалого бойца» (IV, 507).

Но героическое начало в поэме связано не с этими представителями привилегированных верхов, а с образом «смелого купца» Калашникова. В этом образе Лермонтову удалось создать характер, близкий по своим качествам к герою русского народного эпоса. Правда, Калашников, в отличие от богатырей, не выступает в качестве защитника родной земли, однако и он умеет «постоять за правду до последнева». Сознание личного и социального достоинства, жажда справедливости, мужество, самоотверженность, честность, прямота, отсутствие холопства в отношении к царю — таковы основные черты Калашникова как демократического героя. Кирибеевичу, поступками которого руководит эгоистическое чувство, Калашников противопоставлен как человек, действующий во имя долга и чести. Поэтому в сцене поединка, еще не вступив в бой с Кирибеевичем, он одерживает над своим противником моральную победу: обличающие слова Калашникова заставили «удалого» Кирибеевича побледнеть и замолчать («На раскрытых устах слово замерло»). Заключающая «Песню» картина «безымянной могилки», вызывающей сочувственный отклик народных масс, а гусляров вдохновляющей на песню, придает подвигу Калашникова, погибшего «за святую правду-матушку», народное значение.

Тема поэмы. Тема уже заложена в названии «Песня про (что ?кого ?)». Темой «Песни....» является целостный народно-поэтический взгляд на человека XVI в. и его общественные отношения.

Проблемы, поднимаемые в «Песне...» Проблемы чести, правды, свободы, протеста против социальной несправедливости, семейных взаимоотношений и другие.

Жанр «Песни...» . Поэма, песня.

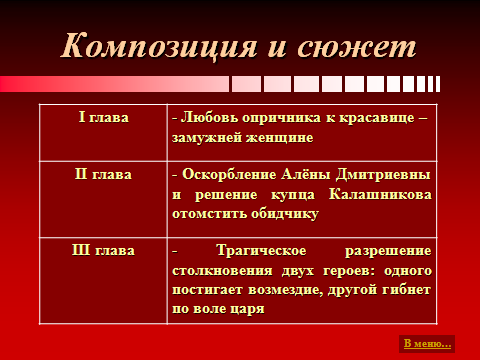

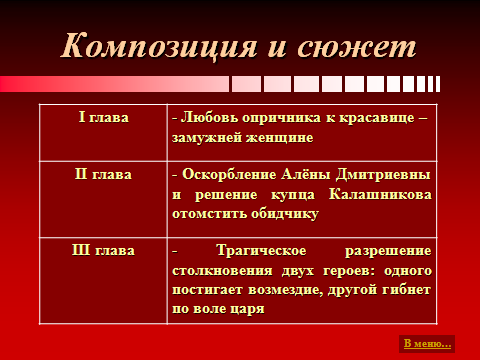

Все произведение можно разделить на три части:

Первая часть - «...За трапезой сидит во златом венце, // Сидит грозный царь Иван Васильевич...» Лишь один из опричников на пиру не веселится и не пьет — Кирибеевич. Царь спрашивает Кирибеевича, отчего он грустен. Кирибеевич отвечает, что причина тому — Алена Дмитревна («Как увижу ев, я и сам не свой: опускаются руки сильные, помрачаются очи бойкие»). Царь дарит Кирибеевичу перстень, советует найти сваху и заслать сватов к Алене Дмитревне. Автор отвечает, что «... красавица в церкви божией перевенчана, перевенчана с молодым купцом по закону нашему христианскому».

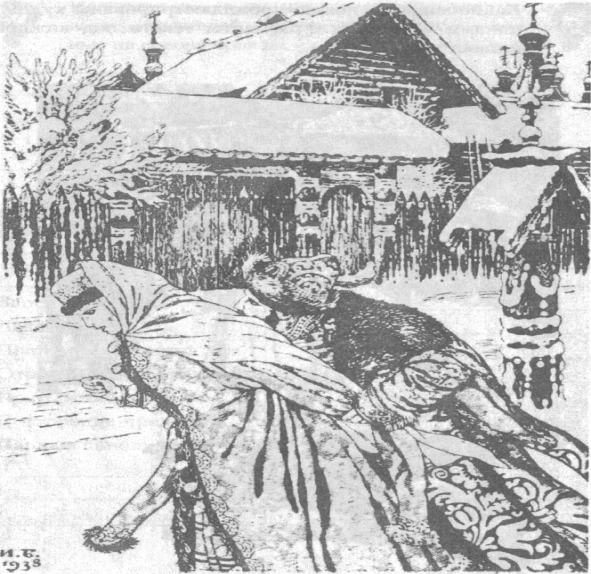

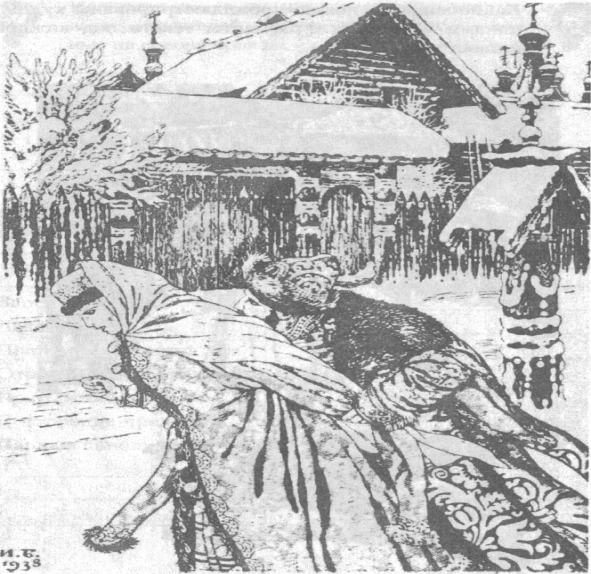

Вторая часть - Калашников сидит у себя в лавке, продает товары. Вечер, Калашников возвращается домой и спрашивает старую работницу Еремеевну: «Куда девалась, затаилася в такой поздний час Алена Дмитревна?» Еремеевна отвечает, что Алена Дмитревна пошла в церковь, но до сих пор не вернулась. Скоро приходит Алена Дмитревна — бледная, одежда порвана. На вопрос мужа Алена Дмитревна отвечает, что по дороге ее нагнал Кирибеевич, сулил богатства, только «полюби меня, обними меня хоть единый раз на прощание». «И ласкал он меня, цаловал он меня; на щеках моих и теперь горят, живым пламенем разливаются поцелуи его окаянные!..» Алена Дмитревна просит мужа заступиться за нее. Калашников зовет двух младших братьев, рассказывает им о случившемся, напоминает о том, что завтра на Москве-реке при царе будет кулачный бой. «И я выйду тогда на опричника, буду на смерть биться до последних сил. А побьет он меня — выходите вы...»

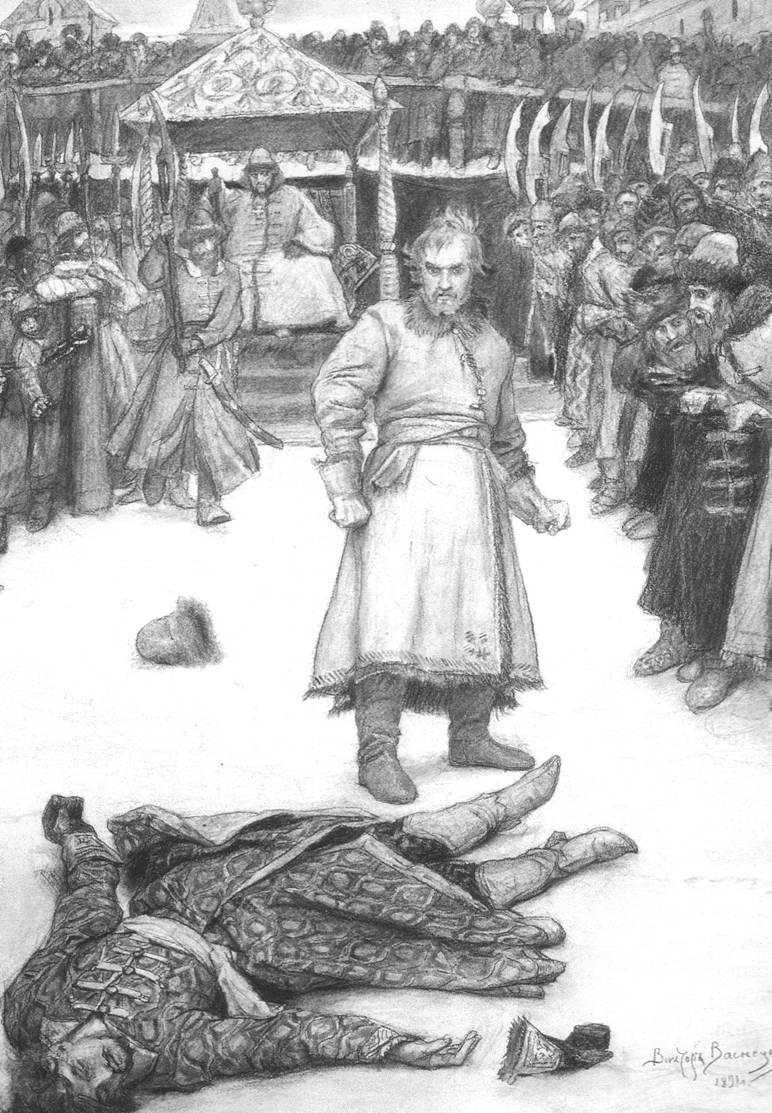

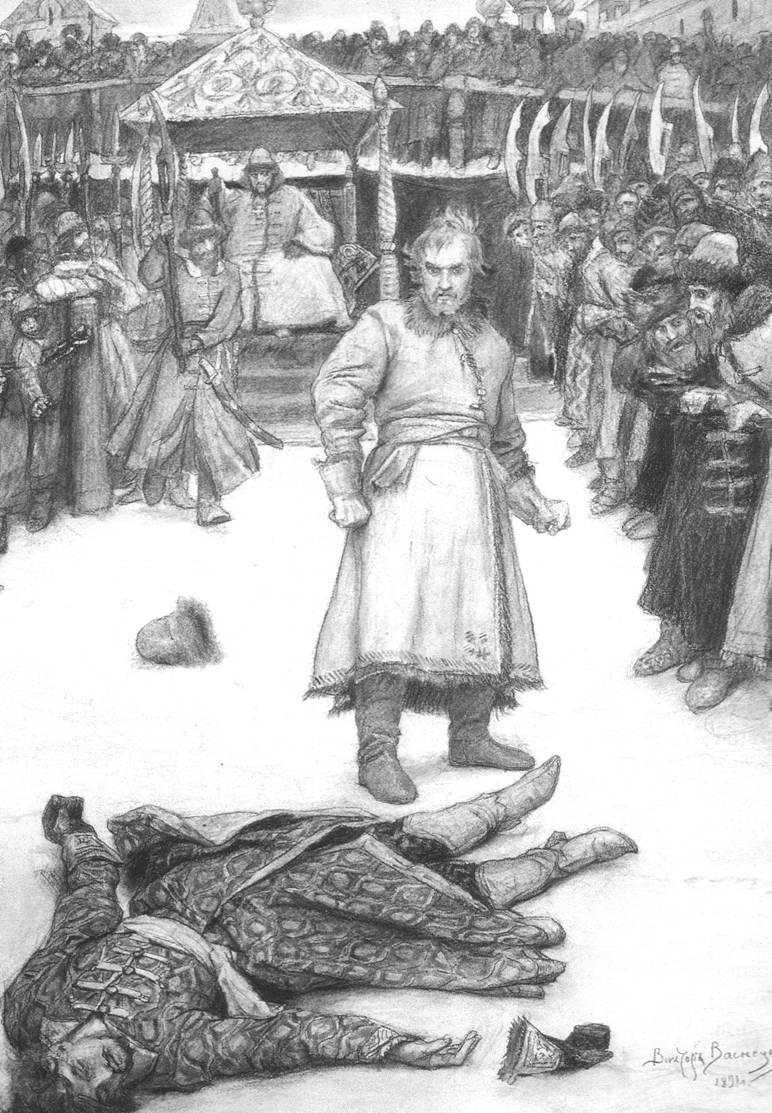

Третья часть - Кулачный бой на Москве-реке. Кирибеевич вызывает на бой желающих. Все боятся. Выходит Калашников, сообщает Кирибеевичу, кто он такой и что биться будет до конца. Кирибеевич бьет Калашникова в грудь, где крест «со святыми мощами из Киева». Калашников бьет Кирибеевича в висок, тот падает замертво. Царь гневается, спрашивает: «Вольной волею или нехотя ты убил на смерть мово верного слугу?..» Калашников: «Я убил его вольной волею, а за что про что, не скажу тебе, скажу только богу единому». Царю нравится, что Калашников «ответ держал по совести», он обещает, что «молодую жену и сирот твоих из казны моей, я пожалую», братьям будет торговля «безданно», «беспошлинно». Калашников прощается с родными, его казнят.

«Песня...» — романт. национально-историческая поэма, написанная в фольклорной традиции. В центре романтические характеры — Кирибеевич и Калашников. Каждый герой — носитель романтической страсти. Характеры героев проявляются в поступках: произвол Кирибеевича противопоставлен протесту Калашникова. Кирибеевич и Калашников — определенные модификации чисто лермонтовских героев; это — герои-антагонисты.

| Кирибеевич | Калашников |

| выразитель бесшабашной удали и силы, страсти и своеволия, носитель неограниченного личного начала, в известной степени имеет предшественника-ми демонических персонажей ранних поэм Кирибеевич: «удалой боец, «буйный молодец», «добрый молодец»; «раб недостойный», «слуга царя»; «лукавый раб», «злой охулъник», «злой опричник». | борца за человеческое достоинство, олицетворяющего протест против произвола и своеволия продолжатель линии героев-мстителей, борющихся за справедливость; этот образ приобретает принципиально новые черты, наполняясь национальным, народным, демократическим содержанием Калашников: «смелый купец», «молодой купец», «статный молодец», «удалой боец». |

Нарушая каноны байроновского романтизма, Лермонтов возвышает героя — простого человека; своевольного героя-эгоиста ждет справедливое возмездие...

Калашников отстаивает свою честь. «Первое появление его на сцену располагает вас в его пользу: почему-то вы чувствуете, что это один из тех упругих и тяжелых характеров, которые тихи и кротки только до тех пор, пока обстоятельства не расколыхают их» (В.Г. Белинский).

Кирибеевич борется за любовь. «Какая сильная, могучая натура! Ее страсть – лава, ее горесть тяжела и трудна; это удалое, разгульное отчаяние, которое в молодечестве, в подвиге крови и смерти ищет своего утоления!» (В.Г. Белинский)

Поведение героев в сцене поединка отличается:

И выходит удалой Кирибеевич,

Царю в пояс молча кланяется...

И выходит Степан Парамонович,

Поклонился прежде царю грозному,

После белому Кремлю да святым церквам,

А потом всему народу русскому.

Калашникову помог выстоять при первом ударе «медный крест Со святыми мощами из Киева».

Структурный основной элемент — поединок. В данном случае — бой равных.

Вот молча оба расходятся,

Богатырский бой начинается.

Как было уже сказано, Калашников побеждает, потому что стоит за правду. Это является типичным фольклорным разрешением конфликта. Образ Калашникова связан с романт. представлениями о русском национальном характере. Калашников русский богатырь, честный, отважный, сильный духом.

«Песня..» оканчивается не казнью Калашникова, а описанием его «безымянной могилы». Калаш-ников — герой московского люда, «народа христианского»; его верования, нравственные убеждения, сила и красота духа продолжаются в народном предании. Сама смерть Калашникова не создает границы между его героической жизнью и жизнью общенародной, напротив, она укрепляет людей в вере («старый человек перекрестится»), в чувстве собственного достоинства («молодец приосанится»), в сострадании («девица пригорюнится»), возбуждает душу в поэзии («гусляры споют песенку»).

Поэма является исторической. Она рассказывает об определенной исторической эпохе русского государства; действующими лицами являются исторические лица, например Иван Грозный; даются реалии общественной жизни: опричнина, купечество; множество исторических деталей (пиры, жизнь купечества, обычаи и нравы, семейные отношения, кулачные бои, религиозные обряды, одежда). Например, с именем Кирибеевча связаны такие элементы одежды, как шуба бархатная, шапка алая; бархатная, «черным соболем отороченная», парчовый кафтан, кушак шелковый.

Отношение автора к героям и способы его выражения

Автор «Песни» бросил вызов правящим кругам своего времени, дерзнув воспеть в манере народной песни удалого купца Калашникова, выступившего в защиту своего личного и социального достоинства против царского любимца.

В призыве гусляров: «Каждому правдою и честью воздайте!» слышится голос народа, имеющего право судить всех, не исключая и носителя верховной власти. Поэма Лермонтова проникнута духом общественно-политического протеста против социальной несправедливости и правительственного произвола. По меткому выражению А. В. Луначарского, она содержит «заряд гигантского мятежа».

Вывод: Гусляры, тешащие «Песней...» «доброго боярина и боярыню его белолицую», играют важнейшую роль в структуре поэмы. Авторского голоса читатель не слышит, перед ним как бы произведение устного народного творчества. Нравственные позиции, с помощью которых оцениваются персонажи «Песни...», не лично авторские, а народные. Это многократно усиливает торжество правды в произведении.

Алена Дмитревна и Степан Парамонович наделены лучшими качествами: честностью, человеческим достоинством. Чтобы очистить имя своей верной жены от несправедливых подозрений, Калашников не жалеет даже собственной жизни. Купец вызывает на кулачный бой обидчика. В честном бою он побеждает Кирибеевича, но царь живет по своим законам. Суд царя разошелся с судом народным. Калашников, казненный царем и «оклеветанный молвой», становится народным героем.

Способы выражения отношения автора к героям – детали в создании характеристик, поступков героев, отношение народа к героям.

Кирибеевич

Гусляры рисуют его красивым, богато одетым. Традиционные поэтические образы: «удалой боец», «молодой боец», «плечи богатырские», «сердце жаркое» — сближают Кирибеевича с героями былинного эпоса и народных песен. Однако в дальнейшем отношение гусляров резко меняется, и они называют Кирибеевича «лукавым рабом», так как Кирибеевич скрыл от царя, что Алена Дмитревна была замужем. С народной точки зрения Кирибеевич является «разбойником», так как крадет семейное счастье купца Калашникова, нарушает христианские заповеди.

Кирибеевич «побледнел в лице, как осенний снег», потому что слова Калашникова привели Кирибеевича в смятение, ему становится стыдно, что свидетельствует о неоднозначности его натуры. Возможно, Кирибеевич был способен на глубокое искреннее чувство, но окружающая его обстановка вседозволенности, царская любовь и защита превратили молодого опричника в бесчувственного эгоиста. Кроме того, Кирибеевич, как и все опричники, был далек от Бога и жизненных установок христианства. Кирибеевич сознает себя русским воином. Но не случайно поэт дал ему нерусское отчество. Называние по отчеству всегда было знаком близости и уважения не только к самому человеку, но и к роду его. Кирибеевич рдом был из семьи Малюты Скуратова.

Упоминание Малюты в поэме имеет определенный смысл. Он по происхождению — из Орды, три столетия терзавшей Русь. И то, что именно Малюта – руководитель опричнины, бросает еще один отблеск на все повествование. Для Калашникова, для московских жителей, страдавших от террора опричнины, было особенно зловещим то, что опричниной заправляли выходцы из Орды. А царь нарочно подчеркивал это, чтобы унизить бояр, чтобы затоптать даже намек на вольнолюбие.

Степан Парамонович Калашников

Его купеческое звание смутило некоторых из вас (ассоциативный ряд выстраивается у ребят в контексте современности: купец — торговля—торгаш). Не лишним будет узнать, что русское купечество в XV—XVI вв. приобрело особую силу. Так, известный тверской купец Афанасий Никитин представлял собой образ настоящего русского купца, соединявшего в себе коммерческую хватку с глубокой религиозностью, совестливостью и патриотизмом.

В эпоху Ивана Грозного символом русского предпринимательства становится энергичная деятельность купцов Строгановых, которые одними из первых наладили солеваренное дело. В Москве купеческое сословие выделяется в особую группу городских или посадских людей, которая, в свою очередь, разделялась на гостей, гостиную и суконную сотни и слободы. Самое высшее и почетное место принадлежало гостям (их было в XV в. не более 30 человек). Звание это получали от царя самые крупные предприниматели, с торговым оборотом не меньше 20 тыс. рублей в год - огромная по тем временам сумма. Все они были приближены к царю и освобождены от уплаты пошлин. Члены гостиной и суконной сотен (в XVII в. их было уже около 400) пользовались также большими привилегиями, имели свое самоуправление. Низший разряд купечества представляли жители черных сотен и слобод. Это были ремесленные самоуправляемые организации, сами производившие товары, которые потом продавали.

Калашникова можно отнести к гостиной сотне. В Калашникове особенно привлекает чувство собственного достоинства. Белинский сказал о нем, что это «...одна из тех железных натур, которые и обиды не стерпят и сдачи дадут». Основанием для такого определения критику послужило высказывание автора: он вышел «не шутку шутить», а биться насмерть. Калашников защищает не только честь своей семьи. Подняв руку на любимого опричника царя и открыто сказав об этом, Калашников совершает подвиг. Он защищает человеческое достоинство русских людей. Хотя Калашников не выступает в роли защитника родной земли, однако и он умеет «постоять за правду до последнева». Сознание личного и социального достоинства, жажда справедливости, мужество, самоотверженность, честность, прямота — таковы основные черты Калашникова. Калашникову помогли победить Кирибеевича мысли о доме, семье, любимой жене, а Кирибеевич думает только о себе.

Именно поэтому в сцене поединка, еще не вступив в бой с Кирибеевичем, он одерживает над своим противником моральную победу. А заключительная картина «безымянной могилки», вызывающая сочувственный отклик в народе, придает подвигу Калашникова, погибшего «за святую правду-матушку», народное значение.

Возвращаемся к названию «Два героя — две идеологии...». Что несет в себе образ каждого из героев? В Калашникове реализуется народная идеология, правды и честности, в Кирибеевиче — бесчестия и зла.

Итак, герои «Песни...» - яркие, самобытные, могучие личности. Сила купца Калашникова не в богатстве, а в его уверенности, что он не одинок. Он из рода Калашниковых, это имя готовы защищать, жертвуя жизнью, и его братья. Идеология Калашникова высоконравственна: каждый человек ответствен не только перед собой, но и перед предками и потомками за свои поступки. Столкновение Кирибеевича и Калашникова выходит за рамки личного дела, любовной интриги. Оно становится причиной столкновения честного человека и государственной системы. В этом залог нравственной победы Калашникова. Степан Парамонович несет в себе идею народного добра и правды («Не в силе Бог, но в правде), которая противопоставляется в «Песне...» беспредельному злу «кромешников»-опричников в лице Кирибеевича.

Жанр поэмы (дополнительный материал)

— Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» — романтическая национально-историческая поэма, написанная в фольклорной традиции. Попробуем это доказать. Обращаемся к каждому слову этого определения:

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» является романтической, потому что в центре ее Лермонтов показал романтические характеры Кирибеевича и Калашникова. Каждый из этих героев — носитель романтической страсти. Но они представлены в произведении по-разному: Калашников отстаивает свою честь, Кирибеевич же борется за свою любовь. Основной композиционный элемент, как и во многих романтических поэмах, — это поединок. В данной поэме мы видим бой равных по силе героев. Но Калашников побеждает, потому что это является типичным фольклорным разрешением конфликта. Степан Парамонович видится читателям русским богатырем — честным, отважным, сильным духом.

Исторической поэмой мы ее можем назвать потому, что в ней автор рассказывает о конкретной исторической эпохе русского государства, кроме этого действующими лицами являются исторические лица: Иван Грозный, опричники, Кирибеевич — представитель рода Малюты Скуратова. Вдобавок ко всему показаны реальные картины жизни того загадочного времени и быта. Здесь показано и купечество, и семейная жизнь купца Степана Калашникова, и отношение царя к опричникам...

Фольклорные традиции читатель видит, в первую очередь, в манере повествования: историю рассказывают гусляры, которые на Руси всегда являлись хранителями преданий, носителями народного сознания. Композиция поэмы соответствует произведениям устного народного творчества. Есть запев в поэме:

Ох, ты гой еси, царь Иван Васильевич!

Про тебя нашу песню сложили мы...

Далее следует припев:

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!

Ай, ребята, пейте — дело разумейте...

И, конечно же, концовка завершает поэму:

Красно начинали — красно и кончайте,

Каждому правдою и честью воздайте.

Тароватому боярину слава!

И красавице боярыне слава!

И всему народу христианскому слава!

В поэме звучит песенный ритм, что также характерно для фольклора. Устаревшая лексика, просторечные обороты, обращения, олицетворения, постоянные эпитеты — вот те языковые средства, с помощью которых Лермонтов создает оригинальную ритмическую систему стиха, именно ту систему, которая сближает произведение с фольклорным началом. В поэме Лермонтов поднимает проблемы чести, свободы, протеста против несправедливости, проблему правды, семейных взаимоотношений. Тема произведения заложена в названии.

Историческая справка об опричнине

В 1533 г. скончался Василий III, оставив наследником трехлетнего сына — Ивана Васильевича. Ребенок находился при своей матери, но в 1538 г. Елена Глинская внезапно умерла. Власть до совершеннолетия царя перешла к боярам во главе с князем Шуйским.

Иван Васильевич (1530—1584) отличался суровым характером, был жесток и своенравен, за что и был прозван «Грозным». Всюду царю виделись враги и измена. Иван Грозный создал опричнину, которая просуществовала семь лет (1565—1572). Задачей опричников было «изводить государеву измену», причем определять «измену» должны были сами опричники. Таким образом, они могли убитъ любого человека, объявив его изменником.

Особенно страшной расправе был подвергнут в 1570 г. Новгород, где было истреблено почти все население, даже младенцев опричники бросали в ледяную воду Волхова. Главным содержанием опричнины стали совершенно бессмысленные убийства ради убийств. Однако самая страшная особенность опричнины заключается в том, что и царь, и его опричники были абсолютно уверены в благости чудовищных злодеяний. Иван Грозный полагал царское величие равным Божьему и потому лишал всех права как-либо обсуждать его поступки.

Старинное русское слово «опричь», т. е. кроме, дало современникам Грозного повод называть его соратников «кромешниками». Слово это имело определенный смысл. В представлении христианина существует понятие ада - места мучений грешников. Ад - «тьма кромешная». Значит, «кромешники» - это люди, одержимые ненавистью к миру, слуги абсолютного зла.

От ужаса опричнины Россию спас, как ни странно, крымский хан, который в 1571 г. напал на Москву. Для отражения врага от имени царя приказано было собираться всем, кто может носить оружие, в том числе и опричникам. Опричники же либо просто дезертировали, либо прикидывались заболевшими. Убийцы беззащитных, они оказались неспособными сражаться с вооруженным и сильным врагом. Царь приказал казнить многих своих любимцев, среди них были князья Вяземский и Михаил Черкасский, Василий Грязной, воевода Алексей Басманов. Хотя многим удалось вовремя скрыться. Например, Малюта Скуратов, самый страшный из опричников, избежал участи своих «товарищей» и погиб позже на Ливонской войне.

Опричнина — период в истории России (приблизительно от 1565 до 1572 года), обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Также «опричниной» называлась часть государства, с особым управлением, выделенная для содержания царского двора и опричников («Государева опричнина»). Опричниками назывались люди, составлявшие тайную полицию Ивана Грозного и непосредственно осуществлявшие репрессии.

Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что означает «особый», «кроме». Опричниной в Московском княжестве называлась «вдовья доля», которую после смерти князя выделяли его вдове.

Опричник — человек, состоящий в рядах опричного войска, то есть гвардии, созданной Иваном Грозным в рамках его политической реформы в 1565 году. Опричник — более поздний термин. Во времена Ивана Грозного опричников называли «государевыми людьми».

По сословному составу опричники были разнородной массой, в которой числились князья, бояре и дворяне. Признаком службы опричника были собачья голова и метла, символизировавшие решимость «выгрызть и вымести измену». Опричники отрекались от своих семей и приносили царю клятву в верности, обещая, в Частности, жить отдельно от «земских» людей. Наиболее известными опричниками были дворянин Малюта Скуратов, боярин Алексей Басманов, князь Афанасий Вяземский. Исключительно дворянский состав опричнины (как титулованной,1 так и нетитулованной) и принесение личной присяги главе конгрегации позволяет говорить об опричнине как об орденском образовании — военно-монашеском или военно-политическом Ордене Опричников.

Опричники одевались в черную одежду, подобную монашеской. Распространено мнение, что опричники имели особые знаки отличия, к их седлам прикреплялись мрачные символы эпохи: метла — чтобы выметать измену, и собачья голова — чтобы вынюхивать и выгрызать измену [по Карамзину]. Тем не менее наличие собачьей головы упоминают не все современники, а «метла» таковой могла и не являться. Так, Штаден пишет: «Опричные должны были носить черные кафтаны и шапки и у колчана, куда прятались стрелы, что-то вроде кисти или метлы, привязанной к палке. По этому узнавали опричников».

Малюта Скуратов (настоящее имя Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский) — русский государственный, военный и политический деятель, один из руководителей опричнины, думный дворянин (с 1570), любимый опричник и сподручник Ивана Грозного.

Год и место рождения неизвестны. Прозвище Малюта получил за свой малый рост или, возможно, за свой говор: «Молю тя...». Имя Малюта сделалось в народе нарицательным названием палача и злодея.

Имя Малюта Скуратов было прозвищем Григория, так же, как и прозвищем его отца, Лукьяна Афанасьевича Вельского, было Скурат, то есть «вытертая замша» (возможно, по мнению А. М. Панченко, из-за плохой кожи).

Вопреки распространенному мнению Скуратов не стоял у истоков опричнины, в которую он был принят на самый низший пост параклисиарха (пономарь). Возвышение Скуратова началось позже, когда опричное войско начало действовать, «ограждая личную безопасность царя» и «истребляя крамолу, гнездившуюся в Русской земле, преимущественно в боярской среде». Совершал налеты на дворы опальных вельмож, отбирая у них жен и дочерей «на блуд» царским приближенным. Выдвинулся в число самых приближенных к Ивану Грозному опричников.

Иван IV Васильевич Грозный (1530—1586) — великий князь всея Руси (с 1533 года), первый русский царь (с 1547 года), родился в 1530 году. Провел земскую и другие реформы; положил начало созыву Земских соборов, руководил составлением Судебника в 1550 году. При нем сложилась система приказов. Он учредил опричнину (1565—1572) и путем жесточайшего террора боролся со своими явными и мнимыми противниками. В 1581 году он временно запретил крестьян. переходы к новым владельцам в Юрьев день.

В годы его царствования велись практически непрерывные войны. Вначале удачные — завоевание Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханства, а затем — изнурительная 25-летняя Ливонская война, из которой Россия вышла с очень большими потерями, не добившись никаких результатов. С переменным успехом Иван Грозный боролся с вторжениями Крымского ханства. Он также развивал политические и торговые связи с Англией, Нидерландами, Кабардой, Кахетинским царством, Бухарским ханством и др. В замыслах и действиях Ивана Грозного дальновидность, энергия и целеустремленность сочетались с импульсивными порывами и колебаниями. Это отразилось в мании преследования, садистских наклонностях, вспышках необузданной ярости

(жертвой подобного припадка в 1582 году стал его сын Иван Иванович, собственноручно убитый Грозным).

Иван Грозный был человеком, весьма образованным для своего времени. Он обладал незаурядным литературным талантом, о чем свидетельствуют его широко известные публицистические послания к А. М. Курбскому. Можно предположить, что он оказывал значительное влияние на составление ряда литературных памятников середины XVI в. (летописные своды, «Государев родословец» (1555), «Государев разряд» (1556) и др.).

Царь активно поддерживал книгопечатание. По его инициативе было осуществлено строительство в Москве храма Василия Блаженного и других сооружений, созданы росписи Грановитой палаты. В то же время он верил в волшебство, чародейство. Умер в 1586 году.

3