ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Г.А. Баранова

к.п.н., доцент

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации

и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области», г. Тула

А.С. Пушкарева

учитель-логопед

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»,

Тульская область, г. Новомосковск

Аннотация. В статье рассмотрены методические аспекты развития фонематических процессов средствами игровых технологий. Рекомендованы дидактические игры и игровые пособия по совершенствованию фонематических процессов.

Ключевые слова: развитие фонематических процессов (фонематический анализ и синтез, фонематический слух, восприятие, фонематические представления), игровые технологии коррекционно-развивающей направленности, игровая деятельность, дети с ограниченными возможностями здоровья, выбор игры, предложение игры, игровое оборудование, игровые пособия, предметно-развивающая среда, организация игрового коллектива, развитие игровой ситуации, анализ особенностей развития фонематических процессов у детей дошкольного возраста, совершенствовать формирование слуховой дифференциации звуков, вычленение звука, определение места звука в слове, последовательности звуков в слове, индивидуальные и фронтальные формы коррекционно-развивающей деятельности.

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, восприятия, фонематического анализа и синтеза) определяет успешное функционирование речевой системы в целом. Нарушение фонематических процессов мешает детям овладеть в нужной степени словарным запасом и грамматическим строем, тормозит развитие связной речи.

В логопедическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья используется много различных средств коррекции фонематических процессов, среди которых особое место принадлежит игровым технологиям. Игра – универсальный способ жизнедеятельности ребенка, одно из важных средств познания окружающего мира. Большинство игр отличает: свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по желанию ребенка; творческий, в значительно мере импровизационный, активный характер этой деятельности.

«Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора, элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации» [1. С.24, 25].

Игровая деятельность в качестве самостоятельной технологии может быть использована: для освоения содержания изучаемого материала; в организации образовательной деятельности, ее этапов (введения, объяснения, закрепления, контроля и т.д.).

Главная цель игровой технологии – создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и умений деятельности детей в рамках образовательного процесса. Реализация игровой технологии связана с решением следующего комплекса задач:

– достижение высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний и умений в процессе собственной активности ребёнка;

– подбор средств, активизирующих деятельность детей и повышающих её результативность.

Игровая технология – это последовательная деятельность педагога по: отбору, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности.

Применение игровых технологий в образовательной деятельности должно осуществляться в соответствии с требованиями:

– выбор игры – зависит от воспитательных задач, решаемых в образовательном процессе. Игра выступает средством удовлетворения интересов и потребностей детей (интерес к игре, организация активной деятельности; происходит естественная подмена мотивов с учебных на игровые);

– предложение игры – создаётся игровая проблема, для решения которой предлагаются различные игровые задачи: правила и техника действий);

– объяснение игры – кратко, чётко, только после возникновения интереса детей к игре;

– игровое оборудование – максимально соответствует содержанию игры и всем требованиям к предметно-развивающей среде по ФГОС;

– организация игрового коллектива – игровые задачи определяются таким образом, чтобы каждый ребёнок мог проявить свою активность и организаторские умения. Дети могут действовать в зависимости от хода игры индивидуально, в парах, командах, коллективно.

– развитие игровой ситуации – наличие игровой динамики; поддержание игровой атмосферы; взаимосвязь игровой и неигровой деятельности;

– окончание игры – анализ результатов должен быть нацелен на практическое применение в реальной жизни.

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих средствами побуждения детей к участию в различных видах деятельности.

Следует отметить, что игровые технологии являются эффективным средством коррекции и развития фонематических процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья. К фонематическим процессам относят:

– фонематический слух – это способность к слуховому восприятию речи, фонем. Он имеет важнейшее значение в овладении звуковой стороной языка, формировании фонематического восприятия;

– фонематический анализ и синтез – процессы выделения в речевом потоке отдельных фонем и соединения их в целое (слог, слово).

Анализ особенностей развития фонематических процессов у детей дошкольного возраста показал, что необходимо совершенствовать формирование слуховой дифференциации звуков, проводить коррекцию звуковых замен в устной речи и постановку отсутствующих звуков [2].

В процессе коррекционно-развивающего обучения следует учитывать, что фонематическое восприятие и правильное звукопроизношение взаимосвязаны, поэтому развитие фонематического восприятия очень важно не только для хорошего понимания лексического значения слов, но и для правильного произношения каждого звука в слове. Прежде чем обучать ребенка правильному звукопроизношению, необходимо предварительно предложить ребенку упражнения по развитию фонематического слуха для различения часто «смешиваемых» звуков и слов.

Рекомендуем дидактическую игру «Повтори, как кукла», связанную с формированием и совершенствованием слуховой дифференциации звуков, например: произнести существительные, названия которых отличаются одним звуком: мышка – миска, дочка – точка, бочка – почка, киска – лиска, крыша – крыса;

– произнести существительные, отличающиеся несколькими звуками, сходными по звуко-слоговой структуре: осел – козел, ослик – козлик, газон – вагон, змея – земля, воз – нос;

– произнести глаголы, сходные по звучанию (учитель-логопед задает вопросы к сюжетным картинкам):

кто катает – кто купает;

кто купает – кто покупает;

кого пасут – кого несут;

кто везет – кто несет.

Развитию фонематического восприятия поможет игра «Помоги кукле». Учитель-логопед предлагает детям решить проблемную ситуацию: «Кукла Таня учится в первом классе, ей нужно сделать домашнее задание. Давайте ей поможем: нужно найти в слове лишний звук».

В праздники на улицах

В руках у детворы,

Горят, переливаются

Воздушные шарфы (шары).

Я.Аким

Целый день поет щегол

В клетке на окрошке (окошке).

Пятый год ему пошел,

А он боится крошки (кошки).

А.Барто

Далее учитель-логопед предлагает детям помочь кукле Тане исправить ошибки в «перепутанных» стихотворениях:

С другом мы играли в чашки... (шашки).

Пили чай из белой шашки... (чашки).

Вылезла из норки шишка... (мышка).

На неё упала мышка... (шишка).

В воздухе летала кошка... (мошка).

Молоко лакала мошка... (кошка).

На столе стояла кошка... (плошка).

На полу сидела плошка... (кошка).

В дифференциации и выделении на слух звуков [С] и [Ш] можно использовать следующую игру[4]:

Звук «С» – это проСто СвиСт,

А в «Ш» слыШен Шум глухой.

Звук «С» – в словах «С-С-С-лон» и «лиС-С-Ст»,

А «Ш» есть в слове «больШ-Ш-Шой».

Дидактическая игра «Имитация».

Учитель-логопед дает образец произношения, ребенок, подражая взрослому, повторяет. Звуки предпочтительно подавать не изолированно, а в составе слов и более крупных языковых единиц, где звуки приобретут свои подлинные характеристики.

Для формирования фонематического восприятия можно рекомендовать следующее игровое упражнение – выделение звука на фоне слова[4]. Учитель-логопед сначала произносит какой-либо звук (скажем, [р]), а затем слово и ряды слов, содержащие и не содержащие этот звук. Дети должны определить, имеется ли в этих словах выделенный звук. Реакция детей может быть разнообразна: подъем руки, хлопок в ладоши. Сложным и особо значимым в данном случае вариантом этой операции является анализ ряда слов со смешиваемыми звуками. К примеру, выделить звук [р] из ряда слов: лак – лай – рак.

В формировании у детей умений осуществлять фонематический анализ можно применить следующий комплекс дидактических игр:

1. Вычленение звука: ребенку предлагается слово, в котором он должен назвать последний и /или первый звук. Особое внимание уделяется словам, которые в своём составе содержат два или большее количество смешиваемых звуков, а также рядам слов-квазиомонимов. Например, при смешении звуков [ш] – [т]: шут – шест – тушь; шина – тина; гром – грот; март – марш.

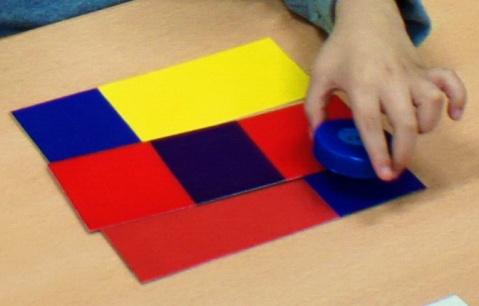

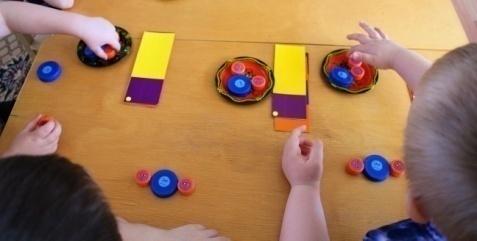

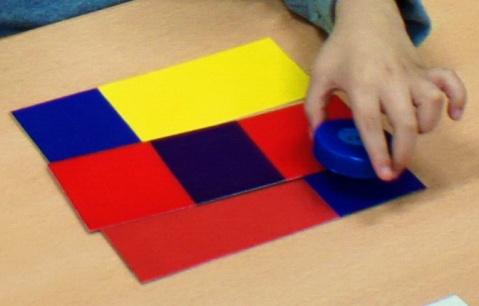

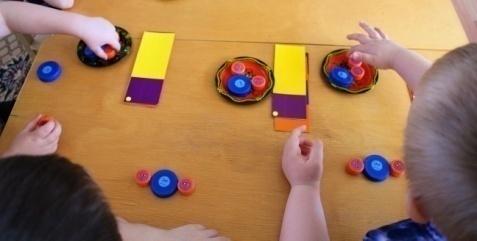

2. Определение места звука в слове: учитель-логопед выделяет какой-либо звук, ребенок определяет, где он находится в слове: в начале, середине или конце слова. Легкий вариант заданий – выделенный звук встречается в слове один раз, трудный – звук встречается несколько раз. Воспитанник выделяет звук с помощью специальных схем, полосок, лото для определения места звука в слове.

3. Определение положения звука по отношению к другим звукам: учитель-логопед произносит слово, выделяя в нем звук, ребенок должен назвать, какой или какие звуки находятся перед или после выделенного звука. Например, произносится слово «кот», в нем выделяется звук [о], тогда: перед [о] находится [к], после [о] – [т]. Предпочтение отдается словам, которые одновременно включают в себя два (или более) смешиваемых звука (например, «кот» при смешивании [к] – [т]) [3].

4. Определение последовательности звуков в слове: учитель-логопед произносит слово, ребенок должен раздельно назвать звуки этого слова в порядке их следования.

Предлагается задание в игровой форме: какой звук ты слышишь в начале слова «с-сумка»?» Ответ ребенка. «Какой звук ты слышишь после звука [у]: «су-м-ка»?». Ответ ребенка. «Какой звук ты слышишь после звука [м]: «сум-к-а»?». Можно несколько задержать смычку при произношении звука [к]. Ответ ребенка. «Какой звук ты слышишь после звука [к]: «сумк-а»?» Ответ ребенка.

На первых этапах работы, чтобы не создавать у детей дополнительных трудностей, им нужно предлагать слова без редуцированных звуков (мак, слон, куст, сырок).

Дидактические игры в формировании фонематического синтеза

1. «Подружи звуки».

В игровой форме ребенку предлагаются слова из 3 – 5 звуков с сохраненной звуко-слоговой структурой. При этом слова произносятся с небольшой паузой. Например: «Послушай звуки, они поссорились, подружи их, чтобы получилось слово: [с], [о], [к]; [к] [а] [ш] [а]; [б] [у] [л] [к] [а]».

Условия игры по составлению слов из заданной последовательности звуков могут иметь разную сложность. Трудные – когда паузы между подаваемыми звуками продолжительные или звуки перемежаются индифферентными словами-раздражителями (например, сначала [р], потом [а], потом [к]).

Далее во время фронтальной или индивидуальной коррекционной работы проверяются особенности развития фонематического синтеза в словах с нарушенной звуко-словогой структурой. Учитель-логопед говорит: «Послушай необычное слово, ни на что не похожее, потому что звуки в нем поменялись местами. Ты поставь их правильно и получится знакомое тебе слово: [т], [о], [р] – рот; [к], [а], [у], [р] – рука; [с], [а], [л], [и] – лиса».

В формировании умений фонематического анализа и синтеза детям предлагается из первых звуков названий картинок составить слово: 1)сова, ухо, пар (суп); 2) гусь, ранец, окна, муха (гром). Аналогичное задание – это составить слово из последних звуков слов-названий картинок: 1) тигр, лицо, плот (рот); 2) автобус, окно, гном (сом).

Используя средства игровой деятельности, проблемной ситуации учитель-логопед работает над формированием фонематических представлений. К операциям дифференциации фонем относится уже описанная выше операция выделения звука на фоне слова.

Что касается формирования фонематических обобщений, то здесь предлагается разнообразный комплекс дидактических игр:

1. Раскладывание на группы (две, три, более – в зависимости от педагогических задач) картинок, с названиями предметов, включающих дифференцируемые звуки. Например, совокупность картинок, включающих звуки [р], [л], [й] (баран, коробок, лопата, колобок, баян, рама, ракета, ласточка, яма, костер, яхта, костел, кукуруза, клубника, мухомор, юбка) на три группы.

2. Придумывание слов, включающих тот или иной звук (звуки):

а) «свободное» придумывание вне зависимости от положения звуков в слове и последовательности слов в этом задании;

б) «связанное» придумывание, то есть ограниченное каким-то жестким условием, например: придумать (произнести) слова по аналогии: «шайка – сайка», «шутки – … (сутки)», «кашка – … (каска)».

Далее предлагается вспомнить слова на заданный звук: [К], [Т], [С], прочитав стихотворение:

Вот сколько на «К» я сумею назвать:

Кастрюля, кофейник, коробка, кровать,

Корова, квартира, картина, ковер,

Кладовка, калитка, комод, коридор...

- Ой, хватит! И буква ведь может устать!

А вот что на «Т» ты сумеешь назвать?

- Топор, табуретка, тарелка и ложка…

- Ты, кажется, что-то напутал немножко!

- Ну, ладно, я больше сбиваться не буду.

Послушай, на «С» назову я посуду:

Стакан, сковородка, солонка … и кошка!

- А кошка откуда?

- Залезла в окошко!

Спроси лучше кошку – откуда пришла,

И вся ли посуда на кухне цела…

Л. Куклин

3. Следующий вариант дидактической игры заключается в замене звуков в словах с последующим объяснением их значений. Например, следует заменить [р] на [л]: «рак – … (лак)», «рожки – ...(ложки)», «коробок –...(колобок)».

Приведу примеры дидактических игр и игровых пособий, которые способствуют формированию и развитию фонематических процессов.

Дидактическая игра «Цепочка слов»

Цель: упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах.

Игровой материал: карточки с предметными картинками (мяч – чайник – каша – ананас – сыр; морж – жук – кукла – автобус – стол – лук).

Ход дидактической игры во фронтальной

коррекционно-развивающей деятельности

На столах у детей находятся карточки (одна на двоих или у каждого). У педагога – карточка с изображением мяча (льва, моржа), т.е. со звёздочкой. Учитель-логопед объясняет: «Сегодня мы будем выкладывать цепочки из предметов. Наша первая цепочка начинается со слова мяч. Следующим звеном цепочки будет слово, которое начинается с того звука, каким заканчивается слово мяч. Кто из вас найдет предмет с таким названием у себя на картинке, подойдет к доске, присоединит свою картинку к моей и назовет свой предмет так, чтобы четко слышался последний звук в слове. Если вы, дети, найдете сразу два предмета, то картинку помещает тот, кто нашел её первым. А оставшуюся картинку присоедините позже. Когда будут составлены все цепочки, учитель-логопед предлагает детям хором называть предметы, начиная с любого указанного, слегка выделяя голосом первый и последний звуки в каждом слове.

Ход дидактической игры в индивидуальной

коррекционно-развивающей деятельности

Играют двое детей. Карточки (изображением вниз) находятся посередине стола. Каждый берёт себе одинаковое количество карточек. Начинает выкладывать цепочку тот, у которого звездочка на карточке. Следующую картинку прикладывает ребенок, у которого название изображенного предмета начинается с того звука, каким заканчивается слово-название первого предмета. Выигравшим считается тот, кто первым разложит свои картинки.

Дидактическая игра «Включи телевизор»

Цель: упражнять детей в определении первого или последнего звука в словах, в составлении слов из выделенных звуков (трёх-четырёх), упражнять в чтении слов из трёх-четырёх букв (в старшем дошкольном возрасте).

Игровой материал: а) игрушечный телеэкран с полочками-карманами для предметных картинок; за экраном – карман (для демонстрации картинок); б) предметные картинки и карточки с буквами; в) картинки для телеэкрана: мак, морж, ананас, краб, кот, волк, окно, бегемот, сова, слон, одуванчик, василек, апельсин, рак, помидор, юла, рак, роза, ромашка, заяц, автобус.

Ход дидактической игры

в коррекционно-развивающей деятельности

Учитель-логопед объясняет детям: «Чтобы включить наш телевизор и увидеть изображение на его экране, нужно определить первый (последний) звук в словах-названиях картинок, помещенных в полочки-кармашки экрана. По этим звукам вы составите новое слово, на экране телевизора появится соответствующий предмет».

Учитель-логопед помещает в полочки-кармашки экрана предметные картинки: морж, ананас, краб. Просит детей назвать первый звук в каждом из этих слов (м, а, к) и догадаться, какое слово можно составить из этих звуков (мак). Затем демонстрирует картинку с маком на экране. Аналогично составляются слова по последним звукам: кот (волк, окно, бегемот); рак (помидор, юла, волк).

Дидактическая игра «Кто в домике живет?», «Поезд»

Цель: совершенствовать фонематические процессы, упражнять детей в подборе слов с определенным звуком; усвоить понятия твердый согласный звук, мягкий согласный звук, гласный звук; упражнять детей в прямом счёте (сосчитать в каком домике живет больше зверей), научить делить слова на слоги (кто поедет в вагоне с одним, двумя слогами).

Игровой материал: а) три домика (три вагона) из картона, различающиеся цветовым изображением (твердый согласный – синий, мягкий согласный – зеленый, гласный – красный) с окошком внизу, куда вставляются картинки; на чердачном окошке – буква (для подготовительной группы); б) предметные картинки: [К] – кот, коза, кролик, крокодил; [С] – слон, свинья, собака, лиса, носорог; [З] – заяц, зебра, коза, зубр; [Ц] – курица, заяц, цапля; [Ж] – жираф, журавль, морж, ёж; [Ш] – кошка, лошадь, мышка, мишка; [Л] – волк, лось, слон, дятел; [Р] – тигр, корова, воробей, рысь, ворона.

Ход игры «Кто в домике живет?»

во фронтальной коррекционно-развивающей деятельности

Учитель-логопед помещает на доску 2 – 3 домика, а на стол кладет предметные картинки. Рассказывает: «Для зверей и птиц построили домики. Поможем животных расселить: в первом домике могут жить те животные, в названии которых есть звук [К], во втором – те, у кого в названии есть звук [З]. В ходе игры логопед вызывает двоих детей, они отбирают нужные картинки, вставляют их в кармашки, а потом говорят, кого они поселили в домик. Остальные дети проверяют, правильно ли выполнено задание. Когда домики будут заселены, педагог спрашивает: «Может быть, кто-то из зверей или птиц хочет жить рядом с другими соседями? Могут ли некоторые жильцы поменять свои домики?» Дети определяют, что курица из домика со звуком (буквой) [Ц] может переехать в домик со звуком (буквой) [К], а кролик – переехать в дом со звуком (буквой) [Л], подальше от зубастого крокодила.

Ход игры «Кто в домике живет?»

в индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности

Играют двое детей. Каждый играющий получает домик. Логопед берет из стопки картинку с изображением животного (птицы), называет его, а дети определяют, в каком домике оно должно жить. Если животное может жить в разных домиках (например, жираф – в домике [Ж] и в домике [Р]), то картинку получает тот ребенок, который первым сказал, что это животное должно жить в его домике. Также учитель-логопед предлагает детям подумать, кто из животных может переехать из своего домика в домик соседа.

Игровое пособие «Речекотики» с фишками «Живые звуки»

Цель: формировать фонематические процессы; учить детей характеризовать звуки (согласный/гласный; твёрдый/мягкий; звонкий/глухой); учить детей уточнять артикуляцию гласных звуков, развивать просодическую сторону речи и правильный речевой выдох; развить внимание, память, мышление.

Фишки «Живые звуки»:

- фишки для определения звонкости и глухости звуков;

- фишки для определения звонкости и глухости звуков;

- звуковые обозначения предназначены для определения твердости и мягкости звуков;

- звуковые обозначения предназначены для определения твердости и мягкости звуков;

- звуковые обозначения разных размеров, предназначены для уточнения артикуляции гласных звуков, формирования умения изменять интенсивность голоса, развивая правильный речевой выдох.

- звуковые обозначения разных размеров, предназначены для уточнения артикуляции гласных звуков, формирования умения изменять интенсивность голоса, развивая правильный речевой выдох.

Звуковые обозначения гласных звуков:

- [а];

- [а];

- [о];

- [о];

- [у];

- [у];

- [и];

- [и];

- [э];

- [э];

- [ы].

- [ы].

Фишки «Живые звуки» используются:

а) для фонематического анализа;

б) для фонематического синтеза (слог «ушу»)

Пособие «Речекотик» предназначено для составления и

чтения обратных слогов (например, «ир», «ур»)

Пособие «Речекошечка» предназначено для составления и

чтения прямых слогов («ри», «ра»)

С помощью фишек «Живые звуки» и пособия «Речекотики» воспитанники

дают характеристику звукам. Например, звук [рь] – согласный,

мягкий, звонкий; звук [к] – согласный, твёрдый, глухой.

В целом нужно отметить, что в процессе формирования у детей с ограниченными возможностями здоровья фонематических процессов необходимо учитывать следующие закономерности: чем более точно представляет ребенок звуковую структуру слова, место каждого звука в слове, тем более чётко определяет он характер звука, тем правильнее дифференцирует звуки речи. Формирование функции фонематического анализа и синтеза способствует совершенствованию звукопроизносительной дифференциации, следовательно, успешной подготовке ребенка к обучению в школе.

Список литературы и источников

1. Баранова Г.А. Подготовка учителя к применению современных педагогических технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья // Известия Тульского государственного университета. Педагогика. 2016. № 1. С.24-25.

2. Серова Л.Г. Формирование правильной речи у ребенка. – М., 2008. 147 с.

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М., 2005. 187 с.

4. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа с дошкольниками. – М., 2003. 218 с.

7

- фишки для определения звонкости и глухости звуков;

- фишки для определения звонкости и глухости звуков; - звуковые обозначения предназначены для определения твердости и мягкости звуков;

- звуковые обозначения предназначены для определения твердости и мягкости звуков; - звуковые обозначения разных размеров, предназначены для уточнения артикуляции гласных звуков, формирования умения изменять интенсивность голоса, развивая правильный речевой выдох.

- звуковые обозначения разных размеров, предназначены для уточнения артикуляции гласных звуков, формирования умения изменять интенсивность голоса, развивая правильный речевой выдох. - [а];

- [а]; - [о];

- [о]; - [у];

- [у]; - [и];

- [и]; - [э];

- [э]; - [ы].

- [ы].