«Использование приемов технологии РКМ на уроках биологии»

Учитель биологии МБОУ «Евлаштауская СОШ Сабинского муниципального района РТ» Файзыханова Айсылу Илясовна

- Цель: Ознакомить педагогов с технологией развития критического мышления и научить использовать приемы технологии в своей педагогической деятельности.

- «Критическое мышление» представляет собой проверку предложенных решений с целью определения области их возможного применения »

- «Думать критически означает проявлять любознательность и использовать исследовательские методы: ставить перед собой вопросы осуществлять планомерный поиск ответов»

- Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?..»

Г. Линдсей, К.Хайлл, Р. Томпсон

- В современной школе используется много различных методов обучения детей. В последние годы стала популярной методика критического мышления, включая три этапа или стадии. Это «Вызов – Осмысление – Рефлексия».

модель технологии

ВЫЗОВ

- актуализация и обобщение имеющихся у учащегося знаний по данной теме;

- пробуждение интереса к изучаемой теме;

- обнаружение и осознание недостаточности наличных знаний:

- побуждение ученика к активной деятельности.

ОСМЫСЛЕНИЕ

- активное получение новой информации;

- осмысление новой информации;

- соотнесение новой информации с собственными знаниями;

- Поддержание активности, интереса и инерции движения, созданной во время вызова

РЕФЛЕКСИЯ

- целостное осмысление, присвоение и обобщение полученной информации;

- выработка собственного отношения к изучаемому материалу;

- выявление еще непознанного;

- анализ процесса изучения материала, собственных мыслительных операций;

- поиск тем и проблем для дальнейшей работы («новый вызов»).

Технологические приемы

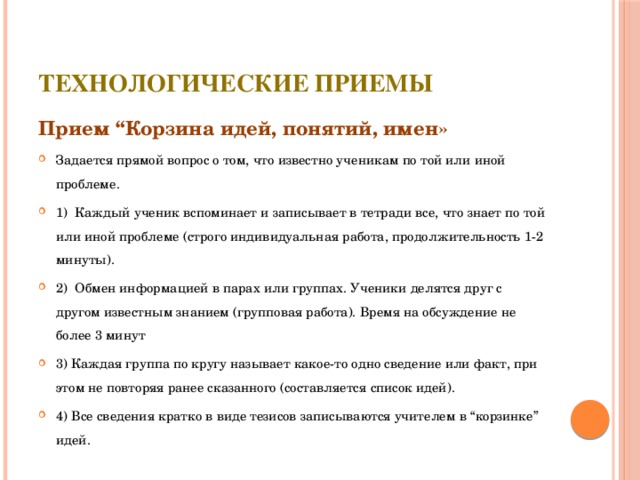

Прием “Корзина идей, понятий, имен»

- Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме.

- 1) Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-2 минуты).

- 2) Обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут

- 3) Каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).

- 4) Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в “корзинке” идей.

«Кто меня слышит...»

- Если в классе возник шум и ученики никак не угомонятся, учитель может тихо произнести следующую фразу: «Кто меня слышит, поднимите правую руку».

- Некоторые ученики наверняка услышат его и поднимут правую руку.

- Далее учитель опять тихо произносит: «Кто меня слышит, поднимите обе руки».

- Некоторые ученики поднимают обе руки.

- Учитель тихо произносит фразу, растягивая слова: «Кто меня слышит, хлопните в ладоши два раза».

- Тут раздадутся хлопки, которые настораживают даже тех, кто до сих пор никак не реагировал на слова учителя.

- Учитель тихо произносит: «Кто меня слышит, встаньте».

- После этого обычно встают все учащиеся, и в классе наступает тишина. Педагог достигает своей цели — внимание учащихся обращено на него.

- Этот прием, к сожалению, нельзя часто применять в одном и том же классе: здесь многое построено на эффекте неожиданности.

Игровой прием «мешок вопросов»

- Учитель. Сначала внимательно прочитайте, пожалуйста, текст.

(Учащимся дается время на чтение текста.)

- Теперь каждый из вас должен написать записку. В ней нужно задать трудный вопрос по этому тексту. Пожалуйста, возьмите ручку, лист бумаги, придумайте и запишите свой вопрос. Для этого нужно еще раз прочитать текст. Подпишите под вопросом свое имя, чтобы мы поняли, кто его автор.

(Учащиеся придумывают вопрос и записывают его на отдельный листочек.)

- Пожалуйста, заверните записку, и положите ее в мешок».

- Теперь каждый по очереди возьмет записку, прочитает вопрос вслух и постарается дать как можно более полный ответ на вопрос. Остальные оценивают и вопрос, и ответ. Для того чтобы правильно оценить все ответы и выбрать победителя, нужно очень внимательно за всем этим наблюдать. Так что будьте внимательны и выбирайте победителя.

- В заключение игры учитель вместе с детьми в процессе обсуждения выбирает победителя.

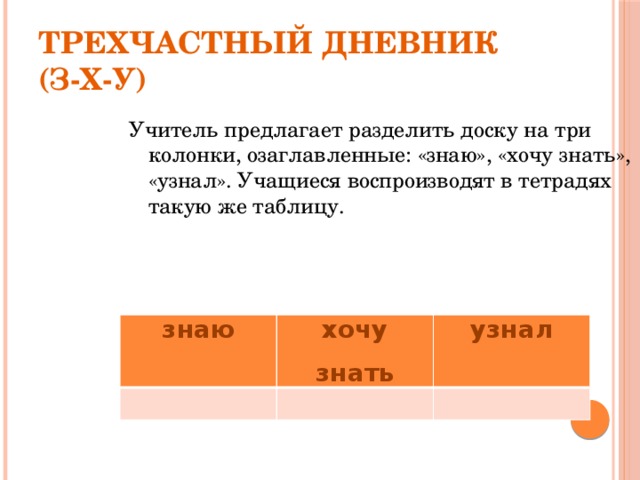

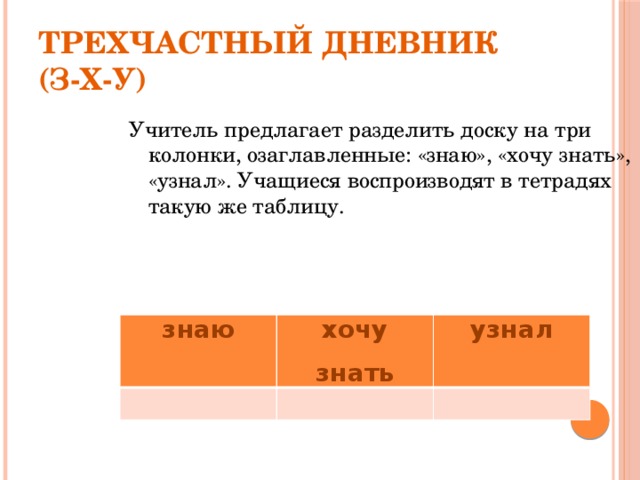

Трехчастный дневник (З-Х-У)

Учитель предлагает разделить доску на три колонки, озаглавленные: «знаю», «хочу знать», «узнал». Учащиеся воспроизводят в тетрадях такую же таблицу.

знаю

хочу знать

узнал

Двухчастный дневник

- Двухчастный дневник дает возможность учащимся лучше усвоить прочитанный материал. Для этого страницу делят пополам, слева записывают, какая часть текста произвела наибольшее впечатление. С правой стороны они должны дать комментарий: что заставило их записать именно эту цитату? Какие мысли она у них вызвала? Читая текст, учащиеся должны время от времени останавливаться и делать пометки в своем двойном дневнике.

Какая часть текста произвела впечатление? (цитата)

Комментарии (почему?)

“ Написание эссе”

- Эссе (лат. «опыт») – размышления в письменной форме, отражающие мнение автора, его точку зрения, согласующиеся с его опытом. Объем мини-эссе - от половины до полтора страниц. От традиционного сочинения отличается большей свободой и меньшим объемом. Суть этого метода не только в том, чтобы выразить свои мысли в письменной форме, но и поделиться своим мнением с другими, выслушать чужую точку зрения. Детям (да и не только им) не всегда легко выразить свое мнение в развернутом, логичном виде сразу, – читая свои записи это сделать проще.

ИНСЕРТ - прием маркировки текста.

- Учащимся предлагается система маркировки текста, включающая следующие значки

«+»-знак «плюс» обозначает новую для ученика информацию

«-»-знак «минус» ставится в том случае, если прочитанное противоречит тому, что он уже знал

«?»-знак «вопроса» обозначает непонятную информацию

« ͮ »-«галочка» ставится на полях тогда, когда то, что читает ученик, соответствует тому, что он уже знает

«Чтение со стопами»

- Текст делится на мелкие части для более детального обсуждения содержания. После прочтения последовательно каждой части текста по указанию учителя делается остановка «стоп» и учащиеся отвечают на вопросы.

- Инициирующим компонентом обсуждения являются вопросы учителя. Возможные вопросы: Какова главная мысль этой части текста? Что было в этой части для вас новое? Как вы озаглавите эту часть текста?

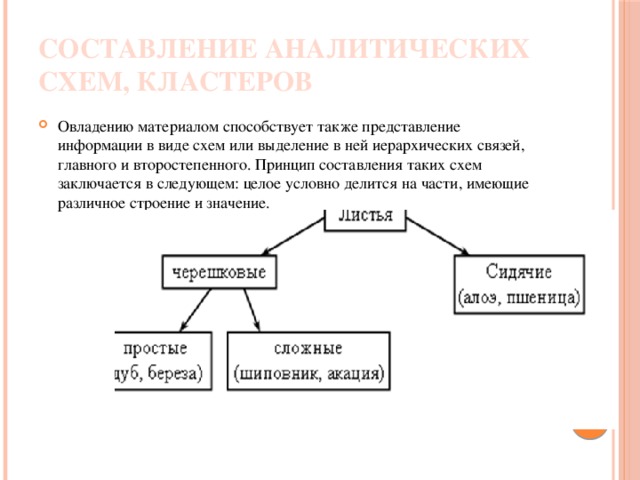

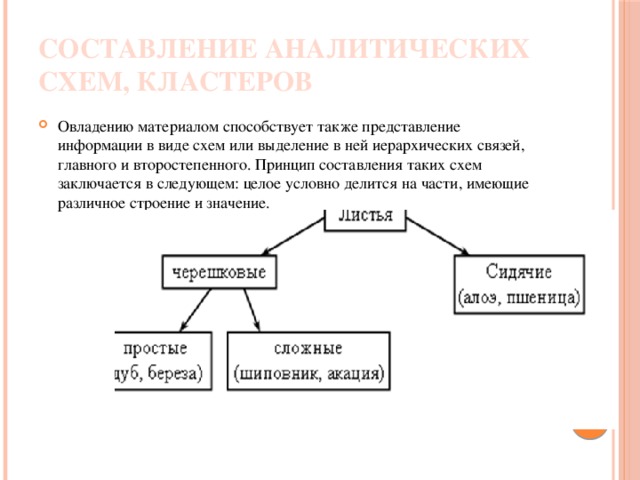

Составление аналитических схем, кластеров

- Овладению материалом способствует также представление информации в виде схем или выделение в ней иерархических связей, главного и второстепенного. Принцип составления таких схем заключается в следующем: целое условно делится на части, имеющие различное строение и значение.

Дерево ожиданий

- Цель: учащиеся самостоятельно формируют свои ожидания от урока.

- Материал: заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок, фломастеры, плакат, скотч.

- Структура работы: Ведущий заранее готовит большой плакат с «условным деревом». Участникам раздаются заранее заготовленные яблоки. На них участники пишут свои ожидания от урока и по очереди помещают их на дерево. Ожиданий может быть несколько. По мере того как пожелания будут исполняться, т.е. яблоки начнут «созревать», можно их срывать и складывать в корзину.

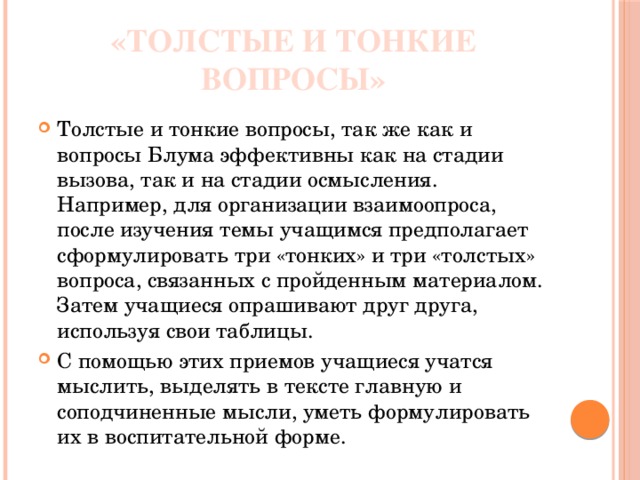

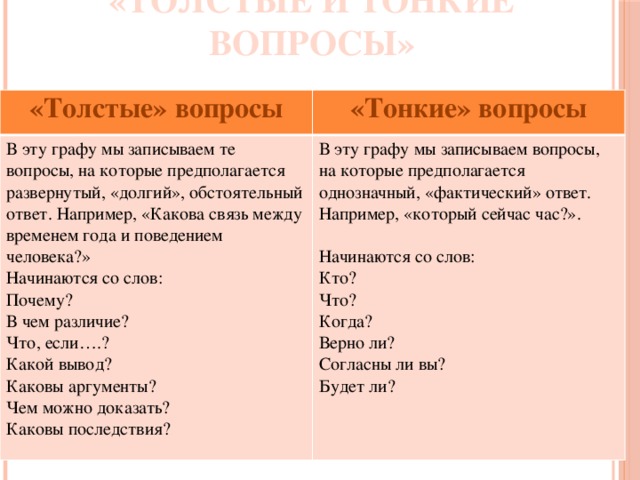

«Толстые и тонкие вопросы»

- Толстые и тонкие вопросы, так же как и вопросы Блума эффективны как на стадии вызова, так и на стадии осмысления. Например, для организации взаимоопроса, после изучения темы учащимся предполагает сформулировать три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем учащиеся опрашивают друг друга, используя свои таблицы.

- С помощью этих приемов учащиеся учатся мыслить, выделять в тексте главную и соподчиненные мысли, уметь формулировать их в воспитательной форме.

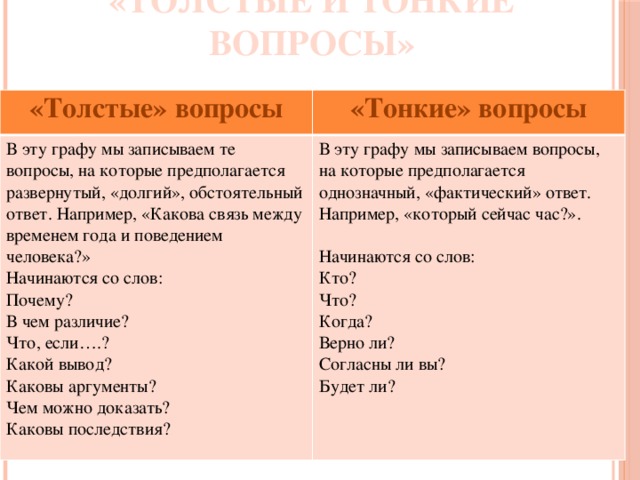

«Толстые и тонкие вопросы»

«Толстые» вопросы

«Тонкие» вопросы

В эту графу мы записываем те вопросы, на которые предполагается развернутый, «долгий», обстоятельный ответ. Например, «Какова связь между временем года и поведением человека?»

В эту графу мы записываем вопросы, на которые предполагается однозначный, «фактический» ответ. Например, «который сейчас час?».

Начинаются со слов:

Почему?

В чем различие?

Начинаются со слов:

Что, если….?

Кто?

Какой вывод?

Что?

Когда?

Каковы аргументы?

Верно ли?

Чем можно доказать?

Каковы последствия?

Согласны ли вы?

Будет ли?

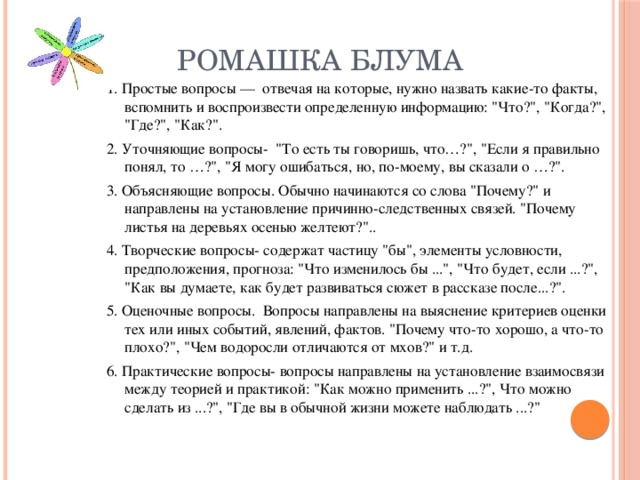

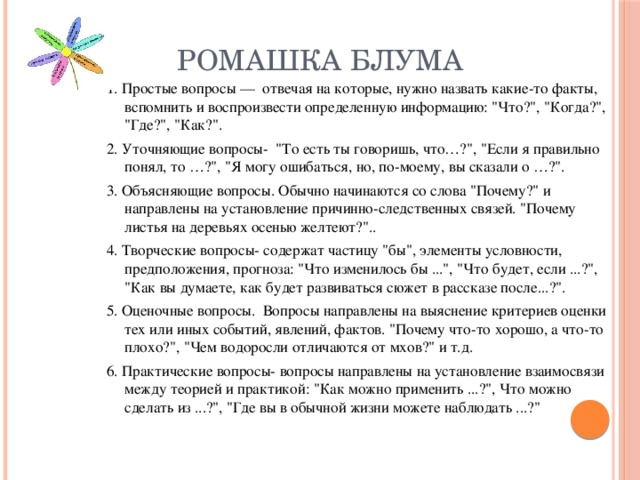

Ромашка Блума

1. Простые вопросы — отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?".

2. Уточняющие вопросы- "То есть ты говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?".

3. Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова "Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. "Почему листья на деревьях осенью желтеют?"..

4. Творческие вопросы- содержат частицу "бы", элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?".

5. Оценочные вопросы. Вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем водоросли отличаются от мхов?" и т.д.

6. Практические вопросы- вопросы направлены на установление взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?"

Использование приема группировки

- Обучающимся предлагается ряд понятий, которые необходимо сгруппировать , объединив по общим признакам по следующему алгоритму: а) сравнить понятия; б) выделить общие признаки; в) сгруппировать.

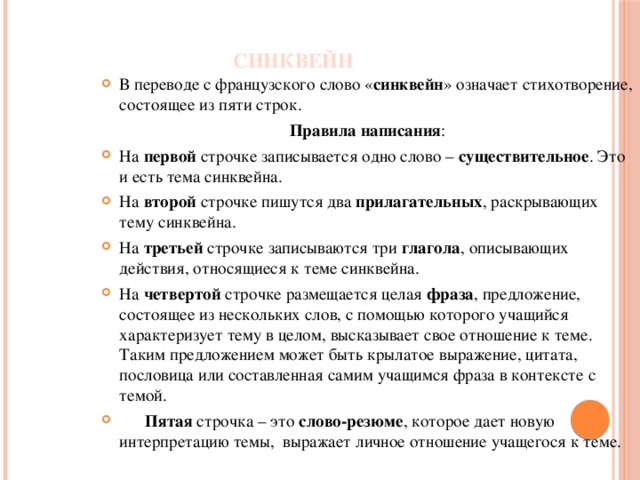

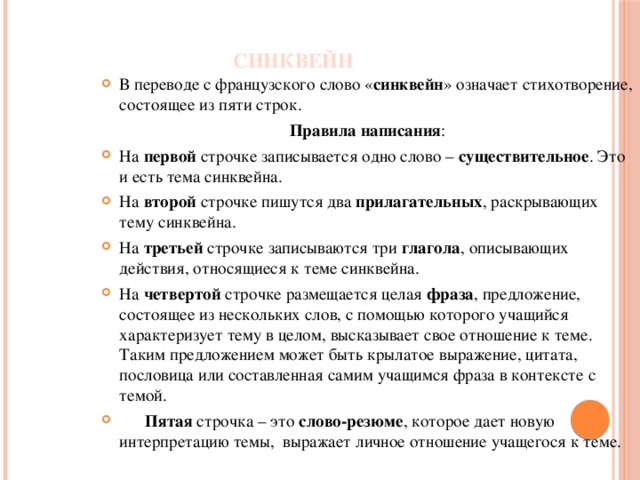

СИНКВЕЙН

- В переводе с французского слово « синквейн » означает стихотворение, состоящее из пяти строк.

Правила написания :

- На первой строчке записывается одно слово – существительное . Это и есть тема синквейна.

- На второй строчке пишутся два прилагательных , раскрывающих тему синквейна.

- На третьей строчке записываются три глагола , описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.

- На четвертой строчке размещается целая фраза , предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого учащийся характеризует тему в целом, высказывает свое отношение к теме. Таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим учащимся фраза в контексте с темой.

- Пятая строчка – это слово-резюме , которое дает новую интерпретацию темы, выражает личное отношение учащегося к теме.

Технология РКМ является личностно-ориентированной и открыта для решения широкого спектра задач в образовательной сфере: развития качеств гражданина открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие, воспитание базовых навыков человека открытого информационного пространства.