Урок № ___

Предмет: ОП 03 Электротехника

Дата проведения: 14.04.2020 год.

Преподаватель: Темирболатов М.Н.

Группа № 2-7

Тема урока: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Электрический привод (сокращённо — электропривод, ЭП) — управляемая электромеханическая система, предназначенная для преобразования электрической энергии в механическую и обратно и управления этим процессом.

Современный электропривод — совокупность множества электромашин, аппаратов и систем управления ими. Он является основным потребителем электрической энергии (до 60 %) и главным источником механической энергии в промышленности.

Характеристики привода Статические характеристики

Под статическими характеристиками чаще всего подразумеваются электромеханическая и механическая характеристика.

Механическая характеристика

Механическая характеристика — это зависимость угловой скорости вращения вала от электромагнитного момента M (или от момента сопротивления Mc). Механические характеристики являются очень удобным и полезным инструментом при анализе статических и динамических режимов электропривода.[1]

Электромеханическая характеристика двигателя

Электромеханическая характеристика — это зависимость угловой скорости вращения вала ω от тока I.

Динамическая характеристика

Динамическая характеристика электропривода — это зависимость между мгновенными значениями двух координат электропривода для одного и того же момента времени переходного режима работы.

Классификация электроприводов

По количеству и связи исполнительных, рабочих органов:

Классификация электроприводов по степени их автоматизации рабочих машин и механизмов и качеству выполняемых операций

Индивидуальный, в котором рабочий исполнительный орган приводится в движение одним самостоятельным двигателем, приводом.

Групповой, в котором один двигатель приводит в действие исполнительные органы РМ или несколько органов одной РМ.

Взаимосвязанный, в котором два или несколько ЭМП или ЭП электрически или механически связаны между собой с целью поддержания заданного соотношения или равенства скоростей, или нагрузок, или положения исполнительных органов РМ.

Многодвигательный, в котором взаимосвязанные ЭП, ЭМП обеспечивают работу сложного механизма или работу на общий вал.

Электрический вал, взаимосвязанный ЭП, в котором для постоянства скоростей РМ, не имеющих механических связей, используется электрическая связь двух или нескольких ЭМП.

По типу управления и задаче управления:

Автоматизированный ЭП, управляемый путём автоматического регулирования параметров и величин.

Программно-управляемый ЭП, функционирующий через посредство специализированной управляющей вычислительной машины в соответствии с заданной программой.

Следящий ЭП, автоматически отрабатывающий перемещение исполнительного органа РМ с заданной точностью в соответствии с произвольно меняющимся сигналом управления.

Позиционный ЭП, автоматически регулирующий положение исполнительного органа РМ.

Адаптивный ЭП, автоматически избирающий структуру или параметры устройства управления с целью установления оптимального режима работы.

По характеру движения:

ЭП с вращательным движением.

Линейный ЭП с линейными двигателями.

Дискретный ЭП с ЭМП, подвижные части которого в установившемся режиме находятся в состоянии дискретного движения.

По наличию и характеру передаточного устройства:

Редукторный ЭП с редуктором или мультипликатором.

Электрогидравлический с передаточным гидравлическим устройством.

Магнитогидродинамический ЭП с преобразованием электрической энергии в энергию движения токопроводящей жидкости.

По роду тока:

Переменного тока.

Постоянного тока.

По степени важности выполняемых операций:

Главный ЭП, обеспечивающий главное движение или главную операцию (в многодвигательных ЭП).

Вспомогательный ЭП.

Привод передач.

Автоматизированные электроприводы подразделяются еще на две подгруппы — разомкнутые и замкнутые. Работа разомкнутого привода заключается в том, что все внешние возмущения (для электрических приводов самым характерным из них является момент нагрузки) оказывают влияние на выходную переменную электрического привода, как пример - на его скорость. Иными словами, разомкнутый электрический привод не изолирован от влияния внешних возмущений, все изменения которых отражаются на его рабочих показателях. В разомкнутом приводе по этой причине не может обеспечиться высокий уровень качества регулирования переменных, хотя данный привод отличается простой схемой.

Основным отличием замкнутых электрических приводов является их общее или локальное удаление воздействий внешних возмущений на управляемую переменную электрического привода. В качестве примера можно привести тот факт что, скорость таких электрических приводов может оставаться практически неизменной при возможных колебаниях момента нагрузки. В силу этого обстоятельства замкнутый привод обеспечивает более качественное управление движением исполнительных органов, хотя его схемы являются более сложными и требуют, зачастую, применения силовых преобразователей энергии.

Структура замкнутых электроприводов: а - с компенсацией возмущения; б - с обратной связью.

Замкнутый электрический привод может быть построен по принципам отклонения с использованием обратных связей или компенсации внешнего возмущения.

Принцип компенсации мы можем рассмотреть на примере компенсации наиболее явно выраженного внешнего возмущения электропривода — момента нагрузки Мс при регулировании его скорости.Основным признаком такой замкнутой структуры электрического привода является наличие цепи, по которой на вход привода вместе с задающим сигналом скорости подается сигнал UM = kMMQ, пропорциональный моменту нагрузки Мс. В результате этого управление ЭП осуществляется суммарным сигналом ошибки, который автоматически изменяется в нужную сторону при колебаниях момента нагрузки, обеспечивая с помощью системы управления поддержание скорости ЭП на заданном уровне.

Несмотря на свою высокую эффективность, электрические приводы по данной схеме выполняются крайне редко из-за отсутствия простых и надежных датчиков момента нагрузки Мс (возмущающего воздействия).В связи с данным фактом подавляющее количество замкнутых структур электроприводов используют принцип обратной связи (отклонения). Он характеризуется тем что имеет цепь обратной связи, соединяющую выход электрического привода с его входом, отсюда и пошло название замкнутых схем.

Все виды применяемых в замкнутых электрических приводах обратных связей делятся на положительные и отрицательные, жесткие и гибкие, линейные и нелинейные.

Положительной называется обратная связь, в которой сигнал направлен согласно и складывается, с управляющим сигналом, в то время как сигнал отрицательной связи направлен в противоположную сторону (знак «минус» на рис. б).Жесткая обратная связь охарактеризована тем, что данная связь действует как в установившемся режиме, так и в переходном режиме электрического привода. Сигнал гибкой обратной связи производится только в переходных режимах электропривода и используется для обеспечения требуемого им качества, как пример устойчивости движения, допустимого перерегулирования и т.д.

Линейная обратная связь охарактеризована своей пропорциональной зависимостью между управляемой координатой и сигналом обратной свﮦязﮦи, в то время как при производстве нелинейной связи эта зависимость не будет пропорциональной.

Для регулирования движения исполнительных органов эксплуатируемых машин иногда требуется изменять несколько переменных электрического привода, например ток, момент и скорость. В таком случае замкнутые приводы создаются по одной из следующих структурных схем.

Контрольные вопросы

Что такое электропривод?

Характеристики привода?

Классификация привода?

Адрес почты для ответов и вопросов:

[email protected]

Урок № ____

Предмет: ОП 03 Электротехника

Дата проведения: 15.04.2020 год.

Преподаватель: Темирболатов М.Н

Группа № 2-7

Тема урока: Режимы работы электродвигателей

Электродвигатели должны соответствовать режиму работы приводимого механизма. Режимы работы судовых механизмов чрезвычайно разнообразны, поэтому характер тепловых процессов, протекающих в обмотках ЭД, неодинаков для различных приводов.

В соответствии с условиями нагрева ЭД различают 3 основных режима работы ЭП:

1. продолжительный,

2. кратковременный

3. повторно-кратковременный.

Продолжительным называют режим, длительность которого настолько велика, что температура нагрева при работе успевает достигнуть установившегося значения, а за время последующей паузы ЭД охлаждается до температуры окружающей среды.

В этом режиме работают ЭП судовых насосов, вентиляторов, а также гребные ЭД.

Кратковременным называют циклический режим, продолжительность рабочих периодов которого настолько мала, что температура нагрева ЭД не успевает за время работы достичь установившегося значения, а продолжительность паузы между двумя периодами настолько велика, что температура нагрева успевает снизиться до температуры окружающей среды.

В таком режиме на судах работают ЭП якорно-швартовных устройств. Если ЭД, рассчитанный заводом-изготовителем для продолжительного режима работы, использовать полностью в кратковременном режиме, то он будет перегружен по механическим свойствам. Другими словами, недостаточная механическая перегрузочная способность двигателей, рассчитанных для продолжительного режима работы, не позволяет полностью использовать их в кратковременных режимах. В связи с этим промышленность выпускает ЭД, специально рассчитанные для кратковременных режимов работы. В каталогах эти двигатели приводятся для стандартных длительностей работы -10, 30 и 60 мин.

Повторно-кратковременный режим характеризуется тем, что за время работы ЭД не успеет нагреться до установившейся температуры, а за время паузы не успеет охладиться до температуры окружающей среды. Суммарная продолжительность рабочего периода и паузы т.е. время цикла не должна превышать 10 мин.

Возможные режимы работы электроприводов отличаются огромным многообразием по характеру и длительности циклов, значениям нагрузок, условиям охлаждения, соотношения потерь в период пуска и установившегося движения и т.п., поэтому изготовление электродвигателей для каждого из возможных режимов работы электропривода не имеет практического смысла.

На основании анализа реальных режимов выделен специальный класс режимов - номинальные режимы, для которых проектируются и изготавливаются серийные двигатели.

Данные, содержащиеся в паспорте электрической машины, относятся к определенному номинальному режиму и называются номинальными данными электрической машины. Заводы-изготовители гарантируют при работе электродвигателя в номинальном режиме при номинальной нагрузке полное использование его в тепловом отношении.

Различают следующие режимы работы двигателей под нагрузкой в зависимости от ее длительности: продолжительный, кратковременный и повторно-кратковременный.

При продолжительном режиме двигатель работает без перерыва, причем рабочий период настолько велик, что нагрев двигателя достигает установившейся температуры.

Продолжительная нагрузка может быть постоянной или изменяющейся. В первом случае температура не изменяется, во втором — изменяется вместе с изменением нагрузки. С малоизменяющейся нагрузкой в этом режиме работают двигатели конвейеров, лесопильных рам и др., с переменной продолжительной нагрузкой работают двигатели различных металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков.

При кратковременном режиме двигатель не успевает нагреться до установившейся температуры, а в течение паузы охлаждается до температуры окружающей среды. Продолжительность кратковременной работы ГОСТ на электрические машины устанавливает равной 10, 30, 60 и 90 мин.

При повторно-кратковременном режиме двигатель за период работы не успевает нагреться до установившейся температуры, а за время паузы — охладиться до температуры окружающей среды. В этом режиме двигатель действует с непрерывно чередующимися периодами работы под нагрузкой и вхолостую, или паузами.

При повторно-кратковременном режиме двигатель за период работы не успевает нагреться до установившейся температуры, а за время паузы — охладиться до температуры окружающей среды. В этом режиме двигатель действует с непрерывно

чередующимися периодами работы под нагрузкой и вхолостую, или паузами.

Контрольные вопросы

1.Перечислить режимы работы электродвигателя?

2.В чем особенность режимов?

3.В чем особенность кратковременного режима?

Адрес почты для ответов и вопросов:

[email protected]

Урок № ______

Предмет: ОП 03 Электротехника

Дата проведения: 16.04.2020 год.

Преподаватель: Темирболатов М.Н

Группа № 2-7

Тема урока: Выбор двигателя

Правильный выбор электродвигателей для производственных механизмов гарантирует их бесперебойность и надежность работы в течении всего нормативного срока службы. Это очень важный процесс, в котором должны учитываться много различных факторов и критериев. Одним из самых важны факторов является учет характера и типа нагрузки.

При выборе электродвигателей для различных станков, установок и машин необходимо учитывать различные типы нагрузки, тип механической характеристики, характер и длительность циклов работы этих механизмов.

Зная то, как будет изменятся нагрузка на валу выбранного электродвигателя можно точно определить то, как будут изменятся потери мощности в процессе работы и, благодаря этому, выбрать такой электродвигатель, который работая на данную нагрузку не будет перегреваться. Максимальная температура нагрева изоляции электродвигателя не будет превышать допустимую величину в процессе всего цикла работы.

Неправильный выбор электродвигателей производственных механизмов вызывает нарушение процессов производства и приводит к потерям производимой продукции и дополнительным затратам электроэнергии.

Электрооборудование с электродвигателями должно достаточно полно соответствовать требованиям технологического процесса.

Выбор одного из каталожных типов электродвигателей считается правильным при соблюдении следующих условий:

наиболее полное соответствие электродвигателя рабочей машине (исполнительному механизму) по механическим свойствам. Это означает, что электродвигатель должен иметь такую механическую характеристику, при которой он мог бы сообщать исполнительному механизму необходимые величины скорости и ускорений в установившихся и переходных режимах;

максимальное использование мощности электродвигателя во всех режимах работы. Температура всех активных частей электродвигателя в наиболее тяжелых режимах работы должна максимально приближаться к допустимой по нормам температуре нагрева, но не превышать ее;

соответствие электродвигателя исполнительному механизму и условиям окружающей среды по конструктивному исполнению;

соответствие электродвигателя параметрам электропитания.

Для выбора электродвигателя необходимы следующие данные:

тип и наименование исполнительного механизма;

максимальная мощность на валу, если режим работы продолжительный и нагрузка постоянна, а в остальных случаях — графики изменения мощности или момента сопротивления на валу в функции времени;

частота вращения (или диапазон частот вращения) вала исполнительного механизма;

способ сочленения исполнительного механизма с валом электродвигателя (при наличии кинематических передач указываются род передачи и передаточное число);

величина пускового момента, которую должен обеспечить электродвигатель на приводном валу исполнительного механизма;

пределы регулирования частот вращения (верхнее и нижнее значения и соответствующие им величины мощностей и моментов);

требуемое качество (плавность, ступенчатость) регулирования частоты вращения;

частота включений привода в течение часа;

характеристики внешней среды.

Выбор электродвигателя на основе учета всех условий и номинальных данных производится по каталогам.

Возможные режимы работы электроприводов отличаются огромным многообразием по характеру и длительности циклов, значениям нагрузок, условиям охлаждения, соотношения потерь в период пуска и установившегося движения и т.п., поэтому изготовление электродвигателей для каждого из возможных режимов работы электропривода не имеет практического смысла.

На основании анализа реальных режимов выделен специальный класс режимов - номинальные режимы, для которых проектируются и изготавливаются серийные двигатели.

Данные, содержащиеся в паспорте электрической машины, относятся к определенному номинальному режиму и называются номинальными данными электрической машины.

Заводы-изготовители гарантируют при работе электродвигателя в номинальном режиме при номинальной нагрузке полное использование его в тепловом отношении.

Действующим ГОСТ предусматриваются 8 номинальных режимов, которые в соответствии с международной классификацией имеют условные обозначения S1 - S8.

Продолжительный режим работы S1 - работа машины при неизменной нагрузке достаточно длительное время для достижения неизменной температуры всех ее частей.

Кратковременный режим работы S2 — работа машины при неизменной нагрузке в течение времени, недостаточного для достижения всеми частями машины установившейся температуры, после чего следует остановка машины на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2°С превышающей температуру окружающей среды. Для кратковременного режима работы нормируется продолжительность рабочего периода 15, 30, 60, 90 мин.

Повторно-кратковременный режим работы S3 - последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время работы при неизменной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.

В этом режиме цикл работы таков, что пусковой ток не оказывает заметного влияния на превышение температуры. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия и не превышает 10 мин. Режим характеризуется величиной продолжительности включения в процентах:

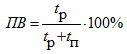

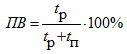

Двигатели, выпускаемые промышленностью для такого режима работы, характеризуются продолжительностью включения (ПВ), которая устанавливается по продолжительности одного цикла работы

где tp – время работы двигателя; tп – время паузы.

Нормируемые значения продолжительности включения: 15, 25, 40, 60 %, или относительные значения продолжительности рабочего периода: 0,15; 0,25; 0,40; 0,60. Для режима S3 номинальные данные соответствуют только определенному значению ПВ и относятся к рабочему периоду.

Режимы S1 - S3 являются в настоящее время основными, номинальные данные на которые включаются отечественными электромашиностроительными заводами в каталоги и паспорт машины.

Для обоснованного выбора двигателя по мощности следует знать, как изменяется нагрузка на валу двигателя во времени, что в свою очередь позволяет судить о характере изменения потерь мощности.

Кроме того, следует выяснить как происходит процесс нагрева двигателя в результате выделения в нем потерь энергии. Такой подход позволяет выбрать двигатель таким образом, чтобы максимальная температура изоляции обмоток не превышала допустимой величины. Это условие является одним из основных для обеспечения надежной работы двигателя в течение всего срока эксплуатации.

Выбор мощности электродвигателя должен производиться в соответствии с характером нагрузок рабочей машины. Этот характер оценивают по двум признакам:

по номинальному режиму работы;

по изменениям величины потребляемой мощности.

Мощность электродвигателя должна удовлетворять трем условиям:

нормального нагрева при работе;

достаточной перегрузочной способности;

достаточного пускового момента.

Выбор электродвигателей с так называемым «запасом по мощности», исходя из наибольшей возможной по графику нагрузки, ведет к недоиспользованию электродвигателя, а следовательно, к увеличению капитальных затрат и эксплуатационных расходов за счет снижения коэффициентов мощности и полезного действия. Чрезмерное увеличение мощности электродвигателя может привести также к рывкам во время разгона.

Если электродвигатель должен работать длительно с постоянной или мало меняющейся нагрузкой, то определение мощности его не представляет затруднений и производится по формулам. Значительно сложнее выбор мощности электродвигателей иных режимов работы.

Синхронные электродвигатели

Синхронные двигатели – оптимальное решение для оборудования с постоянной скоростью работы: генераторов постоянного тока, компрессоров, насосов и др.

Технические характеристики синхронных электродвигателей разных моделей отличаются. Скорость вращения колеблется в диапазоне от 125 до 1000 оборотов/мин, мощность может достигать 10 тысяч кВт.

В конструкции приводов предусмотрена короткозамкнутая обмотка на роторе. Ее наличие позволяет осуществлять асинхронный пуск двигателя. К преимуществам оборудования данного типа относятся высокий КПД и небольшие габариты. Эксплуатация синхронных электродвигателей позволяет сократить потери электричества в сети до минимума.

Асинхронные электродвигатели

Асинхронные электродвигатели переменного тока получили наибольшее распространение в промышленном производстве. Особенностью данных приводов является более высокая частота вращения магнитного поля по сравнению со скоростью вращения ротора.

В современных двигателях для изготовления ротора используется алюминий. Легкий вес этого материала позволяет уменьшить массу электродвигателя, сократить себестоимость его производства.

КПД асинхронного двигателя падает почти вдвое при эксплуатации в режиме низких нагрузок – до 30-50 процентов от номинального показателя. Еще один недостаток таких электроприводов состоит в том, что параметры пускового тока почти втрое превышают рабочие показатели. Для уменьшения пускового тока асинхронного двигателя используются частотные преобразователи или устройства плавного пуска.

Асинхронные электродвигатели удовлетворяют требованиям разных промышленных применений:

Для лифтов и другого оборудования, требующего ступенчатого изменения скорости, выпускаются многоскоростные асинхронные приводы.

При эксплуатации лебедок и металлообрабатывающих станков используются электродвигатели с электромагнитной тормозной системой. Это обусловлено необходимостью остановки привода и фиксации вала при перебоях напряжения или его исчезновения.

В процессах с пульсирующей нагрузкой или при повторно-кратковременных режимах могут использоваться асинхронные электродвигатели с повышенными параметрами скольжения.

Вентильные электродвигатели

Группа вентильных электродвигателей включает в себя приводы, в которых регулирование режима эксплуатации осуществляется посредством вентильных преобразователей.

К преимуществам данного оборудования относятся:

Высокий эксплуатационный ресурс.

Простота обслуживания за счет бесконтактного управления.

Высокая перегрузочная способность, которая в пять раз превышает пусковой момент.

Широкий диапазон регулирования частоты вращения, который почти вдвое выше диапазона асинхронных электродвигателей.

Высокий КПД при любой нагрузке – более 90 процентов.

Небольшие габариты.

Быстрая окупаемость.

Контрольные работы

1.По каким данным выбирают двигатели?

2.В чем разница синхронного и асинхронного двигателя?

Адрес почты для ответов и вопросов:

[email protected]

Урок № ______

Предмет: ОП 03 Электротехника

Дата проведения: 17.04.2020 год.

Преподаватель: Темирболатов М.Н

Группа № 2-7

Тема урока: Схемы управления электродвигателями

Современное оборудование часто работает в автоматическом и полуавтоматическом режиме. Это позволяет исключить пресловутый человеческий фактор, увеличить объемы и темпы производимых операций, сделать производство более рентабельным. Одним из главных факторов надежной работы современного оборудования является безупречное выполнение включения электродвигателей, которое выполняется в заданной последовательности и с соблюдением штатного режима работы. Схемы управления электродвигателями могут быть различны, так как принципы автоматического и полуавтоматического режима работы могут существенно отличаться друг от друга.

Полуавтоматическое управление предусматривает участие оператора, который инициирует пуск оборудования нажатием соответственной кнопки или поворачивая рычаг. После этого функция персонала заключается лишь в контроле рабочего процесса. При автоматическом управлении первоначальный пуск оборудования осуществляют реле или датчики, после чего работы выполняется в соответствие с заданными программами. Такое программное устройство часто выполняется с помощью логических схем, вариантов которых может быть довольно много. В промышленности наиболее часто встречаются следующие схемы управления асинхронными электродвигателями:

• нереверсивного управления;

• реверсивного управления с двумя магнитными пускателями.

При использовании схемы управления электродвигателем с нереверсивным управлением после пуска происходит подключение к сети электромагнитной катушки. С ее сердечником соприкасается подвижный якорь и замыкает силовые контакты. В результате на двигатель подается трехфазное напряжение. Параллельно с силовыми контактами замыкаются блокировочные, что позволяет зашунтировать кнопку пуска и отпустить ее. Нажимая кнопку стоп, оператор тем самым разрывает цепь, от которой запитана электромагнитная катушка. Это освобождает якорь, который при падении размыкает силовые контакты, что приводит к остановке оборудования. В этой схеме управления защита от длительной перегрузки обеспечивается подключением к двум фазам тепловых реле.

Схема управления реверсивным электродвигателем имеет два магнитных пускателя. Один из них соединяет схему включения на прямое вращение, а второй – на обратное включение. Кнопками «вперед» и «назад» подключаются те электромагнитные катушки, которые отвечают за соответствующую операцию. Реверсивные пускатели состоят из двух нереверсивных пускателей, имеют механическую блокировку, исключающую одновременное включение. Остановка двигателя включена в общую цепь управления.

Схемы управления электродвигателями постоянного тока и синхронными двигателями

Схема управления электродвигателем постоянного тока может быть следующих видов:

• с нижним расположением ключа;

• с верхним расположением ключа;

• мостовая схема.

Все они базируются на принципах ШИМ и основных характеристиках двигателя. Наиболее экономичной схемой является с нижним расположением ключа, его верхнее расположение используют при повышенных требованиях к безопасности. Мостовая схема используется при реверсивном управлении двигателем.

Синхронные двигатели сложнее асинхронных, но они менее чувствительны к колебаниям напряжения и более устойчивы к перегрузкам. Это стало причиной их широкого распространения. Схема управления синхронным электродвигателем обычно включается в себя тиристорные возбудители, которые заменили электромашинные возбудители, долгое время являвшиеся уязвимым местом этого типа электромоторов.

Контрольные вопросы

1.Какие схемы управления часто встречаются в промышленности?

2.Перечислите схемы постоянного тока?

3.Назначение схем?

Адрес почты для ответов и вопросов:

[email protected]