СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Организации внеклассной работы по математике.

Внеклассная работа по математике является важной частью образовательного процесса. Главное отличие внеклассной работы от классно-урочного образовательного процесса это то, что он строится на принципе добровольности. Внеклассная работа не должна дублировать учебный план, так как в противном случае внеклассная работа превращается в дополнительные занятия по математике. Специфической особенностью организации внеклассной работы по математике, является то, что учитель согласовывает учебный план с обучающимися, исходя из их индивидуальных особенностей.

Просмотр содержимого документа

«Организации внеклассной работы по математике.»

Организации внеклассной работы по математике.

Цели и задачи

На сегодняшний день, требования, предъявляемые учебными программами по математике, к математической подготовке обучающегося, учебно-методический комплекс, используемый в школах, устоявшаяся методика обучения математике в большинстве рассчитана на «среднего» обучающегося. Не смотря на это, уже с самой первой ступени изучения математики, классный коллектив разделяется на следующие группы:

- обучающиеся, которые с легкостью и особым интересом усваивают предъявляемый по математике материал;

- обучающиеся, которые не обладают особой мотивацией для того, чтобы добиваться усваивать учебный материал выше среднего уровня, они, как правило, ориентированы на удовлетворительную оценку;

- обучающиеся, которым успешное или удовлетворительное изучение математики дается нелегко, в большинстве случаев, такие обучающиеся не ориентированы на успешное изучение предмета.

Данный факт приводит к необходимости индивидуализировать процесс обучения математике. Одной из форм индивидуализации процесса обучения математики является внеклассная работа.

Анализируя специальную педагогическую и научно-методическую литературу,под внеклассной работой будем понимать не обязательные, но в тоже время систематические занятия с обучающимися по конкретной дисциплине во внеурочное время, призванные углубить знания учеников по предмету, а также расширить их представления по той или иной дисциплине. Следует отметить, что внеклассная работа не должна дублировать учебный план, так как иначе внеклассная работа превращается в дополнительные занятия.

Классификация внеклассной работы

Существует большое количество видов классификации внеклассной работы, которые в полной мере освещены в методической и педагогической литературе. Мы же рассмотрим классификацию, предлагаемую Ю. М. Колягиным и Г. Л. Луканкиным[16, с. 37],они различают три вида внеклассной работы по математике:

1) внеклассная работа с «отстающими» обучающимися. Главное и, пожалуй, основное направление такой работы является устранение пробелов, а также предупреждение неуспеваемости. Существует мнение, что если ведется такая внеклассная работа, это говорит о том, что основные уроки ведутся недостаточно организованно. Следует отметить, что эта работа должна носить индивидуальный характер и требует от учителя особого характера и такта;

2) внеклассная работа с обучающимися проявляющих большой интерес к данной дисциплине. В данном случае, направления внеклассной работы могут быть весьма разнообразны, они зависят от интересов и потребностей учащихся, что конкретно они хотят узнать нового о математике. Это может быть как углубление в изучении программного материала, воспитание культура математического мышления, развитие представлений о практической направленности математики, так и формирование навыков научно-исследовательской деятельности;

3) внеклассная работа по формированию интереса в изучении математики. Этот вид внеклассной работы, может практически полностью дублировать направления второго вида. Однако следует понимать, что здесь основной упор делается на формирование интересов по математики у конкретной группы в соответствиями с ее возможностями.

Следует отметить, что все эти виды внеклассной работы объединены одним общим направлением, это формирование математических способностей обучающихся.

Под математическими способностями будем понимать способность к изучению математике, т.е. индивидуально-психологические особенности умственной деятельности учащихся, которые обуславливают успешное и относительно быстрое овладение математикой как учебной дисциплиной, а также легкое и глубокое овладение знаниями, умениями и навыками в области математики. [17, c. 385]

Математические способности формируются и развиваются в процессе обучения, поэтому нельзя говорить, что математические способности это нечто предопределенное. Главным помощником в формировании математических способностей является учитель, поэтому перед ним ставится задача развития, воспитания и, конечно же, совершенствования способностей обучающихся.

Рассматривая математические способности как особенности умственной деятельности обучающихся, необходимо, прежде всего, обратить внимание на ряд наиболее распространенных среди педагогов заблуждений:

1) многие педагоги считают, что сущность математических способностей заключается в умении обучающегося к быстрым и точным математическим вычислениям, в том числе и в уме. Однако вычислительные умения не всегда тесно связаны с формированием истинных математических способностей;

2) многие думают, что обучающиеся способные к математике в отличие от других обладают хорошей памятью на цифры, формулы, числа. На самом же деле, по мнению академика А. Н. Колмогорова успешное освоение математики меньше всего связано с умением запоминать большое количество математических фактов, формул и цифр;

3) наконец, существует мнение, что математические способности определяются быстротой мыслительных процессов. Сам по себе быстрый темп работы не имеет отношение к развитости математических способностей. Обучающийся вполне может работать в медленном, неторопливом темпе, однако подходить к усвоению математики вдумчиво и творчески, продвигаясь небольшими, но уверенными шагами в усвоении математики.Абсолютно правильно указывают А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев[18, c. 15] , что математик, может иметь достаточно слабую волю, работоспособность, быстро утомляться, но в математической деятельности он же может проявлять совсем другие черты: высокую организованность, настойчивость и работоспособность.

В своих работах Н. Ф. Талызина [40, c. 37] выделила ряд компонентов математических способностей, которые мы можем формировать при организации внеклассной работы:

1) формализация математического материала, т.е. способность к разделению формы от содержания, а также способность абстрагироваться от конкретных количественных отношений и умение оперировать формальными структурами;

2) умение систематизировать и обобщать математический материал, выделять главное, абстрагируясь от несущественного, умение видеть общее в различном;

3) умение оперировать знаковой и числовой символикой;

4) способность к алгоритмизации собственных рассуждений, т.е. к «последовательному, верно расчлененному логичному рассуждению», в основном это связано с необходимостью в доказательствах, выводах и обоснованиях;

5) гибкость мышления или умение переходить от одной умственной деятельности к другой;

6) способность к пространственным представлениям, которая непосредственно связана с таким разделом математики как геометрия.

Формы внеклассной работы

Сформированность интереса к математике определяется включенностью обучающихся в соответствующий вид деятельности. Он достигается при систематическом участие их во внеклассной работе.

Реализация внеклассной работы по математике возможна с помощью наиболее распространенных форм таких как традиционные и нетрадиционные [29, c. 83].

К традиционным относятся:

- математические игры;

- математические конкурсы;

- олимпиады (а также олимпиады в режиме online);

- математические вечера;

- соревнования;

- факультативы;

- математические кружки;

- математические недели (декады математики) и т.д.

К нетрадиционным относятся:

- математические конференции (online режиме), вебинары и т.д.;

- математические общества учащихся;

- различные формы дистанционного дополнительного математического образования школьников и т.д.

Не смотря на большое разнообразие форм внеклассной работы, учитель для большей эффективности формирования математических способностейобучающегося, использует различные виды деятельности, такие как:

- научно-исследовательская деятельность;

- проектная деятельность;

- исследовательская деятельность;

- творческая деятельность и т.д.

Большое разнообразие форм внеклассной работы, а также видов деятельности используемых при организации внеклассной работы дает возможность педагогу комбинировать их между собой с учетом трех основных групп обучающихся, описанными нами в начале параграфа. Организация внеклассной работы находится в прямой зависимости от количества соотношения обучающихся в этих группах. Именно поэтому важной задачей каждого учителя математики является изменение этого соотношение в пользу первой группы и здесь на помощь приходят большое разнообразие форм, методов и приемов внеклассной работы. Исходя из этого, можно сказать, что внеклассная работа по математике направлена решать следующие задачи:

Организовать свободное от уроков время обучающихся, таким образом, чтобы использовать все «богатство» математики, накопленное человечеством.

Способствовать поддержанию интереса к математике у обучающихся, направленных на отличное изучение дисциплины, а также формирование устойчивого интереса к более «слабым» обучающимся, не имеющим особой мотивации в изучении математики.

Углубить знания обучающихся по математики и расширить их, а также развить навыки практического применения теоретических знаний.

Решение первой и второй задачи внеклассной работы в большинстве решаются не так успешно как третья, так как реализация этих задач носит систематический характер и в основном направлена на любителей математики. В остальных случаях участие других обучающихся носит, зачастую, эпизодический характер, это могут быть математические вечера, игры, конкурсы, которые организуются несколько раз в год. Не смотря на все решение этих задач должны создать условия для возникновения интереса к математике у большинства.

Таким образом, можно сделать вывод, что главными целями внеклассной работы по математике являются:

1) формирование устойчивого интереса обучающегося к математике;

2) развитие математических способностей обучающихся;

3) создание деловых отношений между учителем математики и обучающимся, что становится основой наиболее глубокого изучение познавательных запросовобучающихся;

4) расширение представлений обучающихся о прикладном значении математики в быту, технике и т.д.;

5) углубление у обучающихся представлений о культурной и исторической ценности математики

6) формирование культуры математического мышления;

7) воспитание чувства коллективизма обучающихся и формирование умений сочетать индивидуальную форму внеклассной работы с групповой формой работы.

Однако реализация этих целей предполагается и в урочное время, но так как образовательный процесс ограничен временными рамками, то данные цели не всегда удается реализовать на уроках математики в полной мере. Именно поэтому реализация этих целей также ложиться и на внеклассную работу по предмету.

1. 2 Формы организации внеклассной работы по математике

Согласно ФГОС СОО внеклассная работа по математике должна быть организованна по направлениям развития духовно-нравственной личности, общекультурной, а также социально-адаптированной в таких формах, как краеведческая работа, исследовательская работа, олимпиады, факультативы, кружки, научно-практические конференции и т.д.

Формы организации внеклассной работы в рамках реализации образовательного процесса школы определяет образовательное учреждение самостоятельно [41].

Любая внеклассная работа должна обеспечить:

- формирование и развитие у школьников способностей к самосовершенствованию и саморазвитию;

- формирование личностных и смысловых ориентиров;

- формирование навыков участия в различных формах внеклассной работы;

- формирование компетенций в предметных и межпредметных областях, а также формирования навыка учебного сотрудничества как с учителем, сверстниками, так и с взрослыми в рамках совместной исследовательской и проектной деятельности;

- развитие и формирование у учеников компетенций в рамках информационно-коммуникационных технологий.

Следует отметить, что формированию математических способностей на сегодняшний день отведено отдельное место в образовательном процессе и в данном параграфе мы рассмотрим такие формы организации внеклассной работы, которые в полной мере могут реализовать потребность развития математических способностейшкольников.

1.2.1 Факультативный курс

Еще в Советской школе учителя поняли, что эффективное преподавание любой дисциплины по обязательной образовательной программе становится более эффективным, если его дополнить необязательными для всех учеников, основанных на добровольном выборе каждого, дополнительной внеклассной работе по предмету.

Одной из форм организации такой внеклассной работы являются факультативные занятия. Такие занятия призваны учитывать реальный потенциал и запросы, как целого коллектива учащихся, так и отдельного ученика, а также возможности учителя формировать интерес учащихся по данной дисциплине, но в тоже время неохваченной обязательной образовательной программой [6, c. 253].

Итак, факультатив или факультативный курс (от лат. facultas – «возможность») – необязательный учебный курс, по определенной дисциплине, изучаемый каждым школьником по выбору.

На сегодняшний день программы факультативных курсов носят исключительно рекомендательный характер, это предоставляет возможность учителю выбирать темы и направления для проведения факультативных курсов, а также, что немало важно, составлять программы факультативных курсов самостоятельно. Еще раз подчеркнем, что запись на факультативные курсы проводятся исключительно на добровольных началах и в соответствии с интересами каждого ученика.

Факультативные курсы по математике в школе начинаются вестись с 8 класса:

- 8 класс – 1 час в неделю;

- 9 класс – 2 часа в неделю;

- 10 класс – 2 часа в неделю;

- 11 класс – 2 часа в неделю.

Организация факультативных курсов по математике необходимо организовывать в тех образовательных учреждениях, где есть высококвалифицированные учителя математике, которые действительно способны вести занятия на достаточно высоком научно-методическом уровне. А также не менее пятнадцати учащихся, которые по-настоящему желают изучать представленный им курс.

Для сельских школ особенно характерно наличие классов с небольшой наполняемостью. Формирование коллектива учащихся для изучения факультативного курса может строиться следующим образом, комплектация учащихся по параллелям или смежным классам, например 8 - 9 класс, 10 - 11 класс и т.д.

Основной целью факультативных курсов по математики является расширение и углубление у учащихся знаний по дисциплине, развитие и формирование их математических способностей, формирование навыков самостоятельной деятельности по предмету, воспитание инициативы в процессе усвоения дисциплины. Особое внимание учитель должен уделить тем обучающимся, которые сталкиваются с трудностями в изучении математики, эти трудности могут быть вызваны разными причинами, например совмещение учащимся различных видов деятельности (музыка, спорт и т.д.) [6, c. 252].

Одной из проблем, которая полностью дискредитируют факультативные курсы, как добровольную внеклассную работу, особенно отражена на факультативных курсах по математике, это организация факультативных курсов, как формы дополнительных занятий, призванной подготовить учащихся к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения, а также к сдаче государственных экзаменов. Если главной задачей факультативных курсов ставиться подготовка к экзаменам, то это полностью меняет смысл этой внеклассной работы и занятия на факультативных курсах сводятся лишь к прямому натаскиванию по предмету. Однако, как мы уже обращали внимание в первом параграфе, любая внеклассная работа не должна дублировать учебный план, так как в противном случае внеклассная работа превращается в дополнительные занятия по предмету [7, c. 14].

Исходя из этого, перед учителем встает вопрос: «А как же сделать так, чтобы факультативные занятия, были наиболее эффективными и какие существуют пути к повышению эффективности факультативных курсов?». На этот вопрос мы попытаемся ответить.

Одним из хороших приемов, повышение эффективности факультативных курсов, особенно для учителей математики, является показ применения интерактивных средств к решению сложных математических задач. Зачастую сложные вычисления способна взять на себя машина. Этот прием также помогает педагогу формировать у учащихся математические способности.

Одним из условий повышения эффективности факультативных курсов, является активизация самостоятельной работы учащихся. Учителя и методисты придают большое значение этому вопросы. Самостоятельная работа в современной школе является важной частью образовательного процесса, которая должны выполняться на любом этапе проведения занятия, будь то изучение нового материала или его закрепление и применении на практике.

Тем не менее, следует отметить, что самостоятельная работа обучающихся по-настоящему эффективна лишь при выполнении двух важных условий:

1) контроль со стороны учителя;

2) самоконтроль и своевременное оказание помощи отстающим ученикам.

Для успешной организации самостоятельной работы на факультативных курсах, учителю стоит стремиться к тому, чтобы самостоятельная работа не ограничивалась лишь нарешиванием типовых задач, так как главной задачей этих курсов является формирование творческой инициативы учащихся, их познавательных способностей и логического мышления. Именно поэтому в самостоятельную работу по математики, на факультативных курсах должно быть включено изучение нового материала:

1) по индивидуально составленному учителем учебному плану;

2) путем ознакомления с новым материалом с помощью ЭВМ и интерактивных средств обучения;

3) путем проведения коллективных экспериментов и формулирование правдоподобных гипотез;

4) поиск решения новых типов задач и т.д.

Факультативные курсы по математики имеют ряд неоспоримых преимуществ, таких как возможность, применять различного рода интерактивные средства обучения (интерактивная доска, а также программное обеспечение к ней, электронные образовательные ресурсы, learningapps, GeoGebra).

При этом традиционная форма организации рабочего процесса по математике, основанного лишь на использовании «меловой» доски и чертежных инструментов, отступает на второй план. Конечно, нельзя сказать, что традиционная форма организации внеклассных занятий совсем изжила себя. Но интерактивные средства обучения на факультативных курсах дают возможность использовать время, отведенное на занятие более эффективно и динамично, а также все эти средства призваны улучшить восприятие учебной информации учащимися, а также создать такие условия, в которых учащимся будет наиболее комфортно заниматься самостоятельной работой. Наиболее подробно об интерактивных средствах обучения мы расскажем в следующей главе.

Организация факультативных курсов не означает отказ от других форм внеклассной работы по математике, таких как математические кружки, исследовательские работы, НПК и т.д. Наоборот, они должны дополнять друг друга, чтобы действительно сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету [36, c. 60].

По окончанию факультативного курса по математике учащиеся сдают зачет, в последствие которого в аттестат ставится отметка. Таким образом, учитель, организующий факультативный курс несет полную ответственность за качество проведение занятий, факультативные занятия, наряду с обязательными уроками ставятся в расписание и оплачиваются учителю.

.

1.2.2 Математический кружок

Наряду с факультативными курсами, также наиболее распространенной формой внеклассной работы по математики является математический кружок. Призванный вызывать интерес у учащихся к предмету математический кружок определяется как добровольное объединение учеников под руководством учителя математики, в рамках которого систематически проводится внеклассная работа по математике. В методической литературе достаточно полно освещены вопросы организации и методика проведения математических кружков, также можно найти рекомендации по построению занятий математического кружка, домашние и творческие задания, а также тематическое планирование [7, c.8].

Можно выделить два основных направления в работе математического кружка:

1) ориентация на развитие первоначального интереса к математике и формирование математического мышления;

2) систематизация и углубление теоретических знаний по математике, и формирование навыка применения знаний на практики, а также параллельно с этим дальнейшая работа по развитию математического мышления.

Важной особенностью математического кружка, которая отличает его от факультативных курсов, является то, что математический кружок предназначен для учащихся имеющих высокую мотивацию в изучении математики. Однако следует иметь в виду, что и не успевающие в математике учащиеся могут проявить интерес к работе математического кружка и зачастую, такие учащиеся могут показывать довольно высокие результаты. Учитель должен обратить особое внимание на таких учеников и ему не следует препятствовать, таким ученикам посещать занятия математического кружка, а наоборот постараться укрепить у них интерес к математике и проследить за тем, чтобы работа математического кружка была им по силам. Конечно, наличие среди членов математического кружка слабоуспевающих учеников, может вызвать у педагога трудности при организации занятий, однако это дает ему возможность индивидуализировать занятия, что поможет снизить эти трудности. Самое главное это сохранить массовость таких занятий.

Занимательный характер проведения занятий математического кружка, является его важной особенностью. Занимательный характер способствует повышению интереса к математики, а также осмыслению учащимися важной идеи: «Математика окружает нас везде, она есть неотъемлемая часть жизни каждого человека».

Заинтересованность учащихся один из наиболее важных аспектов проведения занятий математического кружка. Необходимо показать учащимся, что работа в математическом кружке это не дублирование классных занятий, а совершенно новый для них и полностью добровольный тип занятий. Необходимо четко установить цели занятий и в полной мере сформулировать задачи предстоящей работы [36, c. 58].

Целесообразно проводить занятия математического кружка один раз в неделю, выделяя на занятие по одному часу. Важной особенностью организации занятий математического кружка, является привлечение самих учащихся к организации этих занятий, необходимо поручать им подготовку докладов по конкретной теме, изготовление наглядных моделей, демонстрирующий тот или иной факт применения математики на практике или в реальной жизни, подбор задач и упражнений. Учитель должен выступать лишь как «старший помощник, наставник», а также стремиться создать на занятиях «атмосферу» свободного обмена знаниями и мнениями, каждый учащийся должен быть услышан на таких занятиях.

В современной школе, тематика математического кружка имеет большое разнообразие. Темы кружковых занятий по математике в 10-11 классах в основном соответствуют основному курсу математики, но не смотря на это занятия призваны углубить отдельные, наиболее важные вопросы по математике, которые в основном курсе освещены не в полной мере, а также систематизировать изученный на уроках материал, дополняя новыми сведениями основной курс изучения математики. Так же занятия математического кружка дополняют и разовые мероприятия, проводимые в школе, такие как викторины, математический КВН, математические декады, а также и мероприятия, проводимые вне школы (НПК, олимпиады и т.д.).

Формирование состава математического кружка в старшей школе зачастую проходит после проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9 классе, после которого в полной мере выявляется уровень математических способностей старшеклассников.

Основные целевые установки деятельности математического кружка среди учащихся 10-11 классов:

1) повышение интеллектуальной готовности учащихся к их дальнейшему обучению, а также формирование продуктивной мыслительной деятельности школьников;

2) формирование мотивации и устойчивого интереса к изучению математики;

3) воспитание коммуникативных качеств личности в условиях реализации коллективной деятельности.

Одной из основных задач работы математического кружка в старшей школе является своевременное устранение пробелов, а также их предупреждение, у старшеклассников по основному курсу. Так как задания из учебника не всегда могут заинтересовать ученика, а нестандартные задания, которые не встречаются в основном курсе и тем более задания, которые они подберут самостоятельно, могут вызвать особый интерес даже у неуспевающих участников математического кружка.

Участники математического кружка, которые и так ориентированы на изучение математики, и проявляют к ней особый интерес, могут преследовать следующие цели:

- расширение и углубление теоретических знаний по основному курсу;

- развитие навыков научно-исследовательской деятельности;

- развитие умения творчески и самостоятельно работать с учебной и научно-популярной литературой;

- расширение представлений о культурно-исторической ценности математики;

- формировать умение сочетать индивидуальную и групповую форму работы, а также воспитание чувства коллективизма.

Исходя из этого, можно сформулировать методические рекомендации организации кружковой работы по математике:

1) при проведении занятия математического кружка, учителю целесообразно предоставлять учащимся возможность, высказывать собственное мнение по обсуждаемому вопросу. Необходимо учесть, что даже «неверные» рассуждения, а также их опровержение, возможность изложить свои мысли в разговоре на математические темы, дает ученикам больше пользы, чем сообщение готовых утверждений, теорем, а также решений учителем. Ведь как говорил великий педагог А. Дистервег: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит её находить». В первую очередь, это обоснованно и необходимостью формирования у учеников собственной инициативы, а также личного подхода к решению той или иной задачи;

2) необходимо сделать упор на различные способы и методы решения той или иной задачи, а также не стремиться навязать свое мнение по поводу решения. Как говориться, лучше решить одну задачу тремя способами, чем решить три задачи одним;

3) важно, ценность внеклассной работы определяется разнообразием тематик. Это говорит о том, что учителю необходимо следить за тем, чтобы тематики занятий были разнообразны, каждое следующее занятие должно отличаться от предыдущего;

4) необходимо, чтобы темп проведения кружковых занятий постепенно возрастал;

5) важной задачей становиться необходимость научить школьников решать нестандартные задачи, с непривычным для них условием, логически мыслить, а также ориентироваться в незнакомой ситуации;

6) стоит отметить, что систематическое повторение пройденного материала на занятиях математического кружка не является целесообразным, так как это не является основной задачей такой формы внеклассной работы;

7) работа математического кружка должна быть систематичной;

8) комбинирование разнообразных видов деятельности во время проведения кружковых занятий по математике, а также организация соревнований, между участниками математического кружка;

9) приобщение школьников к изучению дополнительной, научной литературы по математике;

10) изготовление учащимся различных пособий, как в традиционной (печатной) форме, так и в современной (интерактивной) форме.

Таким образом, следует сказать, что математический кружок, как форма организации внеклассной работы по математике является одной из наиболее действенных и эффективных форм. Главный принцип математического кружка является построение занятий на добровольной основе, а также создание возможностей для формирования и развития индивидуальных способностей каждого ученика.

1.2.3 Web-квест как форма организации внеклассной работы

Как мы уже говорили, формированию математических способностей, как в классной, так и во внеклассной работе, в ФГОС отведено отдельное место. Учитель математики при организации внеклассной работы должен обладать большим количеством профессиональных компетенций, чтобы удовлетворить все требования ФГОС. Однако большое разнообразие форм внеклассных работ, дает возможность педагогу реализовать все поставленные перед ним задачи в полной мере.

Введение новых образовательных стандартов, требует использование современных формобучения, а именно интерактивных форм обучения, которые позволяют вовлечь в активное взаимодействие всех его участников.

Интерактивные формы внеклассной работы – формы организации внеклассной работы, предполагающие активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, усиленную умственную нагрузку, а также коммуникативную активность учащихся и быстрое принятие решений.

Стоит отметить, что использование интерактивных форм во внеклассной работе, возлагает на педагога определенные обязательства, такие как постоянное самосовершенствование, личностное и профессиональное развитие, а также постоянный творческий подход в организации внеклассных занятий.

На сегодняшний день, все больше набирает популярность такая интерактивная форма организации внеклассной работы как образовательный web-квест.

Web-квест – форма организации внеклассной работе по определенной дисциплине, включающая в себя проблемные задания с элементами ролевой игры, для реализации которого используются современные информационные ресурсы Интернета, а также результатом выполнения которого выступает конкретный продукт [26, c. 2].

Существуют два типа web-квестов:

1) кратковременный (рассчитан на 1 или два занятия), основная цель такого web-квеста это приобретение теоретических знаний и практических навыков, по определенной теме.

2) длительный (рассчитан на четверть, или даже учебный год),направлен на расширение и углубление теоретических знаний учащихся, а также формирование навыков исследовательской деятельности. В результате завершения работы, учащиеся должны уметь вести анализ полученных в результате работы знаний, а также свободно владеть материалом, чтобы в дальнейшем самостоятельно создавать задания для работы по теме.

Важной особенность web-квеста является то, что это такая форма работы, которая может происходить дистанционно, участникам образовательного web-квеста можно делать часть работы дистанционно [27, c. 470]. У такого дистанционного обучения, есть ряд своих приемуществ:

- доступность учебных материалов во времени и в пространстве;

- автоматизация проверки заданий (тестов) и хранение результатов;

- возможность оперативного обновления теоретического материала, фактической и статистической информации;

- наглядность учебных материалов на основе использования различных средства мультимедиа (анимации, аудио и видео), позволяющая задействовать большинство механизмов восприятия человеком новой информации;

- упор на самостоятельную работу, способствующую формированию навыков самоорганизации и рационального планирования учебного времени;

- развитие навыков владения современными инфокоммуникационными технологиями;

- формирование и развитие навыков целеполагания, инициативности и ответственности;

- индивидуальный подход, возможность адаптации учебных курсов для студентов с разным уровнем подготовки.

Вся информация для коллективной или самостоятельной работы учащихся находится на «просторах» интернета.

Существует четкая структура организации web-квеста:

1) целеполагание, где четко описывается цель данного web-квеста;

2) определение ролей. Четкое описание главных ролей всех участников данной работы;

3) предварительный план работы;

4) постановка задания. В основном задание выступает в качестве исследовательской работы учащихся. Суть задания заключается в том, чтобы участники квеста учились отделять истинные знания и факты от ложных;

5) процесс. На данном этапе четко прописывается то, что участники должны выполнить входе реализации проекта, также на данном этапе можно привести список интернет ресурсов и web-сайтов, на которых содержится необходимая информация;

6) оценка. Данный этап предполагает четкое предоставление критериев оценивания работы учащихся;

7) заключение или рефлексия. Подведение итогов проделанной работы.

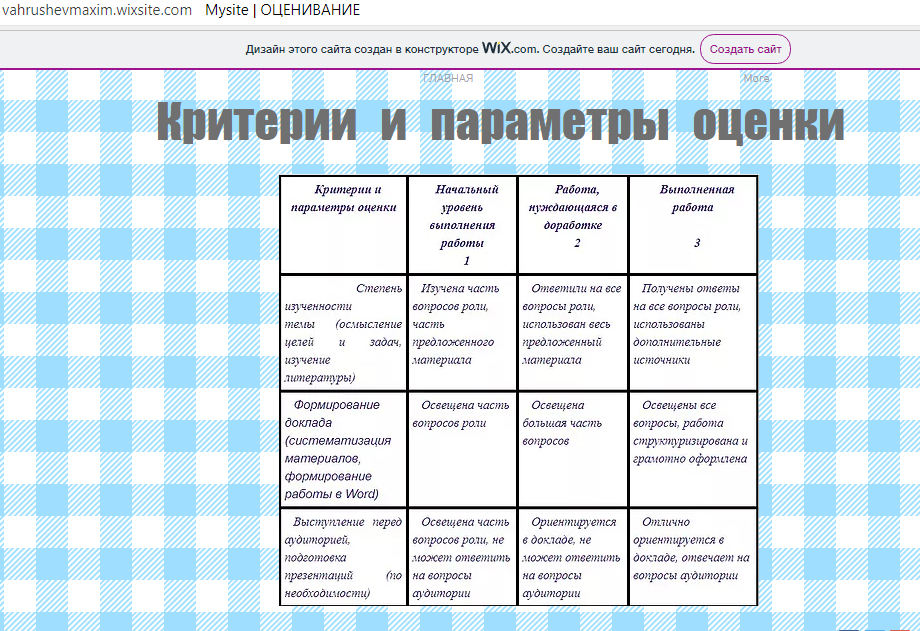

Отметим, что формирование математических способностей может происходить на всех этапах работы. Система оценивания web-квеста строится следующим образом [28, c. 271]:

- формулировка наиболее значимых критериев оценивания;

- определение системы оценки, например трехбалльная, четырех или пятибалльная система оценки и т.д.;

- подготовка описания параметров оценивания;

- указание значимости каждого критерия оценки, это можно сделать в процентах.

Опишем пошаговую инструкцию создания web-квеста:

Определение темы.

Выбор сайта или другого интерактивного средства в рамках которого будет реализован образовательный web-квест. (Это могут быть как сайты на которых есть готовые шаблоны для создания web-квеста, PowerPoint или программное обеспечение для интерактивных досок SMARTNOTEBOOK).

Необходимо выбрать форму, в которой участники web-квеста получают задание, например:

- презентация;

- текстовый документ;

- визуальный материал (набор фото материалов и картинок, представленных в виде архива).

Продумать систему оценивания результатов выполненной работы.

Необходимо подобрать источники, на которые могут ориентироваться участники web-квеста.

Таким образом, образовательный web-квест является новой формой организации интерактивной внеклассной работы, которая способствует повышению мотивации учащихся, развитию их аналитических способностей и формированию логического мышления [27, c. 25]. Одной из главных преимуществ организации такой формы внеклассной работы, это развитие социально-значимых компетенции школьников, а также формирование математических способностей. Готовый продукт, в результате проделанной работы, размещенный на сайтах, может создать дополнительную мотивацию для учащихся на достижение ими лучших результатов, а главное такая форма внеклассной работы отвечает всем требования, которые предъявляют современной школе образовательные стандарты.

1.2.4 Исследовательская работа по предмету

Одним из способов повышения мотивации старшеклассников и эффективности учебной деятельности в школе является включение старшеклассников в активную исследовательскую работу по математике. Исследовательская работа по математике открывает перед учащимися новые возможности как коллективному, так и к индивидуальному творчеству. Одной из наиболее важных особенностей к реализации исследовательской работы является необходимость достаточно активной работы воображения, которая выступает непременной основой для творчества, а также обладания достаточными компетенциями в той или иной области знаний.

Понятие исследование и исследовательская работа в полной мере освещены в толковых словарях, а также различной методической литературе.

В целом, исследование понимается как творческий процесс анализа и изучения явлений или объектов с определенной, четко поставленной целью.

Под исследовательской работой мы будем понимать работу творческого характера, неотъемлемо связанную с поиском новой информации, проведением экспериментов в целях расширения, а также углубления в ту или иную область знаний, формированию собственных гипотез и установление закономерностей, после чего следует проверка, а также обоснование и обобщение выводов, анализ прикладных возможностей.

Внеклассная работа по математике, особенно в старшей школе невозможна без организации исследовательской работы. Исследовательская работа по математике оказывает на учеников большое эмоциональное воздействие, а также предоставляет им возможность испытать радость самостоятельного открытия новых знаний.

Трудно представить математику без использования знаков математической логики, формул, обозначения операций, математической символики и т.д. Исследовательская работа по математике дает возможность педагогу стать наставником для своих учеников, помощником в открытии новых знаний, а не преподносить учебный материал в «готовом виде», без описания трудностей, вызванных отсутствием символики и т.д. Исследовательская работа по математике позволяет интегрировать классную и внеклассную работу по развитию у учащихся математических способностей, предъявляемых новыми образовательными стандартами.

Важной особенностью осуществления исследовательской работы по математике является овладение учащимися следующими действиями:

1) развитие умений постановки проблем, а также аргументирование ее актуальности;

2) умение формулировать гипотезу исследования;

3) формирование умений планировать собственную исследовательскую работу, а также выбирать необходимый инструментарий для ее реализации.

4) самостоятельное проведение исследования, а также поэтапный контроль и коррекция результатов работы.

5) развитие умений оформлять результаты собственной исследовательской работы как конечного продукта.

6) предоставление результатов исследовательской работы на всеобщее обозрение, для дальнейшего обсуждения и возможного практического использования результатов работы.

Следует отметить, что в качестве конечного продукта исследовательской работы по математике, учителю не стоит считать предметные результаты учащегося, сколько его интеллектуальное и личностное развитие, формирование и рост его компетенций в выбранной им области исследования, а также Сформированность его умений работать в коллективе и самостоятельно.

В методической литературе в полной мере рассмотрены этапы исследовательской работы. И. Стрельцова и Е. Сухаревская [33] выделяют следующие этапы исследовательской работы, которые представлены в таб.1.

Таблица 1

Этапы исследовательской работы

| Содержание работы на этапе | Деятельность учащихся | Деятельность учителя |

| 1 этап. Подготовительный | ||

| Проведение вводной беседы с целью: формирования первичного представления об изучаемом объекте; формирования интереса к данной теме; создания условий и возможностей для дальнейшей творческой деятельности.

| ||

| 2 этап. Организация исследовательской работы | ||

| Актуализация знаний | ||

| 1. Выбор темы и целей исследования 2. Определение количества участников исследования, состава группы | Обсуждение темы с учителем, получение при необходимости дополнительной информации, постановка цели | Предъявление заранее подготовленных карточек, памяток и т.п. для каждого ученика-исследователя. Помощь в постановке целей |

Таблица 1(Окончание)

Этапы исследовательской работы

| Плановые работы | ||

| 1. Определение источников информации. 2. Планирование способов сбора и анализа информации. 3. Планирование итогового продукта (формы представления результата). 4. Выработка критериев оценки результатов работы. 5. Распределение обязанностей среди членов команды | Выработка плана действий (как можно это сделать?). Определение основных методов: прочитать в книге; понаблюдать; посмотреть в компьютере; задать вопросы родителям, специалистам; подумать самостоятельно; посмотреть в книгах; посмотреть по телевизору и т.п. Формулировка задач | Выдвижение идей, высказывание предположений, определение сроков работы (поэтапно) |

| Исследовательская деятельность | ||

| Сбор информации, решение промежуточных задач. Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных источников и т.п. Организация экскурсий, проведение экспериментов и т.п. | Проведение исследований, решение промежуточных задач. Фиксирование информации различными способами: запись, рисунок, коллаж, схема, изображение символами, закладки | Проведение исследований, решение промежуточных задач. Фиксирование информации различными способами: запись, рисунок, коллаж, схема, изображение символами, закладки |

| Результаты и выводы | ||

| Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата | Анализ информации. Оформление результатов | Наблюдение, советы |

| этап. Представление готового продукта (презентация) | ||

| Представление результата работы в разнообразных формах | Отчет, ответы на вопросы слушателей, полемика, отстаивание своей точки зрения, формулировка окончательных выводов | Знакомство с готовой работой, формулировка вопросов как от рядового участника |

| этап. Оценка процессов и результатов работы | ||

|

| Участие в оценке путем коллективного обсуждения и самооценок | Оценивание усилий учащихся, качества использования источников, потенциала продолжения работы по выбранному направлению |

Таким образом, главными задачами организации исследовательской работы по математике является развитие у школьников навыков самостоятельной исследовательской работы по математике, а также их применение к решению наиболее актуальных задач прикладного характера. Развитие умений проводить систематизацию собственных теоретических знаний и анализ существующей учебной и научной литературы по проблеме исследования. И что немало важно, формирование умений демонстрировать собственные результаты, полученные в ходе исследования перед широкой публикой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абдулов, Р.М. Использование ИСО в процессе развития исследовательских умений учащихся при обучении: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Абдулов Рашид Миниахметович. – Санкт-Петербург, 2013. – 24 с.

2. Аладко, О.И, Атрашенко, А.Н. Внеурочная деятельность учащихся как фактор повышения эффективности образовательного процесса/Система массового вовлечения школьников во внеурочную деятельность. – Томск, 2014. [Электронный ресурс]– Режим доступа: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004413903.pdf.

3. Батакова, Е.Л. Интерактивные средства обучения как часть электронно-образовательных ресурсов / Е.Л. Батакова // Вестник ТГПУ. – 2016. – №1. – С.105–108.

4. Барышникова, Е.Н. Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования: материалы II Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Кислякова, А.В., Щербакова, А.В.. – Челябинск.: ЧИППКРО. – 2014. – 416 с.

5. Вахрушев, М.К. Средства интерактивного обучения. // Труды школы и материалы конференции. – Казань: Изд-во Академия наук РТ, 2016. – С 227–230.

6. Горская, Е.А. Организация факультатива по математике на материале нестандартных задач // Сибирский педагогический журнал.– 2007.– № 7. – С.251–254.

7. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – Москва: Просвещение, 2014. – С.13-15.

8. Гусакова, Е.М Электронная интерактивная доска: программное обеспечение и технические характеристики, влияющие на эффектность обучения/ Е.М. Гусакова // Интеграция образования. – 2013. – №1. – С.92–95.

9. Ершов, А. П. Компьютеризация школы и математическое образование / А. П. Ершов // Математика в школе. – 1989.– №1. – С. 27–36.

10. Жукова, И.А. Интерактивная доска как средство информационно-образовательных технологий / И. А. Жукова //Интеграция науки и производства. – 2015. – №5. – С. 91–94.

11. Заликова, Н.Х. Формы внеурочной деятельности по математике [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://penz.edurm.ru/

12. Куликова, Н. Ю Использование мультимедийных и интернет-технологий для разработки электронных образовательных ресурсов интерактивной доски при обучении информатике / Н.Ю. Куликова, С.Ю. Сердюкова, Е.Л. Склейнов. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2013. – С.97–101.

13. Крапивненко, А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений / А. В. Крапивненко // 3-е изд. –Москва :БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015. –274 с.

14. Концепции модернизации педагогического образования (проект, 2014):Режим доступа:https://www.mpsu.ru/files/docs/3.1evolution_concept.doc

15. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их использования / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – Москва : Академия, 2001. – 256 с

16. Колягин, Ю.М., Луканкин, Г.Л., Оганесян, В.А., Саннинский, В.Я. Методика преподавания математики в средней школе. Частные методики. Учеб. пособие для студ. физ. -мат. фак. пед. институтов. Москва, 1977.480 с.

17. Крутецкий, В.А. Психология математических способностей школьников. Москва: «Институт практической психологии» 1998.416 с.

18. .Ковалев, А.Г., Мясищев, В.Н. Психические особенности человека: В 2 т.Т.2: Способности –Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1960.– 304 с

19. Казакова, Е. В. Введение в среду GeoGebra / E. В. Казакова //Информационные технологии в математике и математическом образовании. КГПУ им. В. П. Астафьева. – 2015. – С. 28-30.

20. Капранова, Е. А. Интерактивное обучение: концептуальные подходы / Е. А. Капранова // Вестник Полоцкого гос. ун-та. – 2014. – № 7. – С. 11–14.

21. Митенева, С.Ф., Митенев, Ю.А. Методика проведения внеклассных занятий по математике с использованием информационно-коммуникационных технологий // Среднее профессиональное образование.– 2013 – № 5.– С.42–43.

22. Муханова, А.А. Электронные образовательные ресурсы в практике преподавания математики / А.А. Муханова // Научно методическая работа. – 2016. –№4. – С. 49–51.

23. Микерова, Л.Н. Методика интенсификации обучения математики и информатике с применением видео компьютерных средств: автореф. дис. ...канд. пед. наук. 13.00.02 – Санкт-Петербург, 1996. – 39 с.

24. Матлин, А.О. Интерактивные средства обучения в образовательном процессе/ А. О. Матлин, С. А. Фоменков // Известия ВолгГТУ. – 2013. – №7. – С.110–114.

25. Мансурова, А.М. Электронные образовательные ресурсы как современная основа информационно-коммуникационных технологий [Режим доступа:https://educontest.net/ru/5072/

26. Напалков, С.В. Тематические образовательные Web-квесты как средство развития познавательной самостоятельности учащихся при обучении математики в школе: автореф.дис. ... канд. пед. наук 13.00.02 /Напалков Сергей Васильевич. – Саранск, 2013. – 25 с.

27. Напалков, С.В. Поисково-познавательные задания тематического образовательного Web-квеста по математике как средство формирования ключевых компетенций учащихся / С.В. Напалков // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8. – С. 469–474.

28. Поскрякова, Э. В. Внеклассная работа по математике в школе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 17. – С. 81–85.

29. Приоритетный национальный проект «Образование» (проект, 2005) [Электронный ресурс]: Режим доступа: педагогическое образование.рф

30. Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, А.Н. Вавилова. – Москва: Академия, 2006. – 176 с.

31. Русанова, Н. В Личностно-ориентированный подход при обучении математике с использованием сервисов WEB 2.0. [Электронный ресурс]: Режим доступа:http://pandia.ru/text/79/280/28053.php

32.Смолянинова, О. Г.Технология электронного портфолио в образовании: российскийи зарубежный опыт: монография / О. Г. Смолянинова. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2012. – 332 с.

33. Стрельцова, И., Сухаревская, Е. Проекты и исследования // Первое сентября. - №5 – 2008 г. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200800504

34. Смышляев, А.А., Неудахина Н.А.. Интерактивная доска как средство реализации информационных технологий // Мир науки, культуры, образования.2010.–№ 6 (25). –С.300.

35. Седых, А.А. К вопросу об использовании технологий Web 2.0. в обучении математике // Труды школы и материалы конференции. – Казань: Изд-во Академия наук РТ, 2016. – 227 с.

36. Сергеева, Е.В. Развитие творческих способностей на внеурочных занятиях по математике // Начальная школа.– 2013. – № 11.– С.58–61.

37. Сухлоев, М.П. Использование интерактивной доски как средства обеспечения деятельностного обучения/ М. П. Сухлоев //Информатика и образование. – 2015. – №7. – C. 45–48.

38. Садыков, Т.М. История развития интерактивных технологий / Т.М. Садыков // Слово молодым ученым. –2016. – №4. – С.158–162.

39. Тугая, А.В. Обучение через Интернет // Новые образовательные технологии: сб. докл. и тезисов. – Ставрополь, 2004. – С. 85–88.

40. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ.сред. пед. учеб. заведений. – Москва: Издательский центр«Академия», 1998. – 288 с.

41. Федеральный государственный образовательный стандарт СОО [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://минобрнауки.рф/documents/2365

42.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/

43. Христосенко, Е.П. Виды внеурочной деятельности [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://lenokh.jimdo.com

44. Чистоедова, Н.Н. Использование компьютерных презентаций на уроках математики для развития познавательного интереса. Пути совершенствования современной системы образования Веряев А.А., Морозова О.П., Раченкова Л.С., Шаповалов А.А. Материалы фестиваля педагогических идей педагогов г. Барнаул.–Барнаул.– 2008. – С.114–116.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Дидактический материал (планы – конспектов внеклассных занятий

с применением интерактивных средств обучения)

Для того чтобы эффективно проводить внеклассную работу с использованием интерактивных средств обучения учителю требуется составить особый алгоритм, следуя которому он сможет проводить внеклассную работу успешно и достигать все поставленные цели. Перед нами стал вопрос, как и с чего начать? Какое выбрать интерактивное средство и форму организации внеклассной работы? Для ответа на этот вопрос, нами был разработан дидактический материал по использованию интерактивных средств обучения для организации внеклассной работы по математике в 10-11 классах общеобразовательной школы. По результатам которых нами будут даны краткие рекомендации для организации внеклассной работы с использованием интерактивных средств обучения.

I. План – конспект внеклассной работы по математике

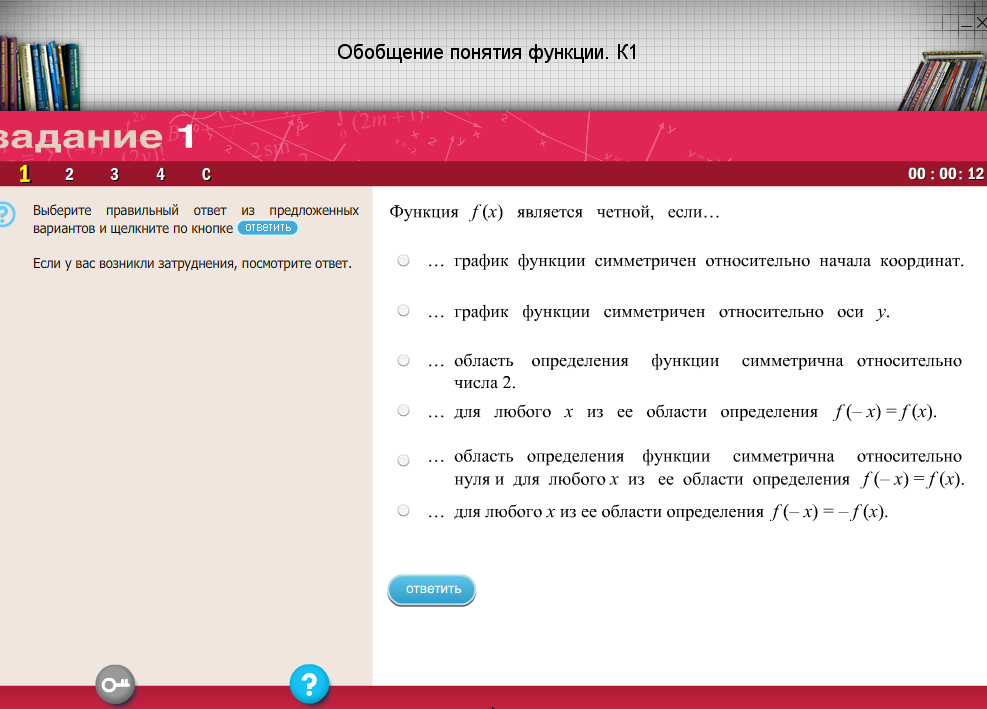

Тема: Обобщение понятия функции;

Цель: Повторение, систематизация и закрепление знаний и умений по теме свойства функции;

Задачи:

- образовательные – обеспечить повторение, обобщение и систематизацию материала темы. Создать условия контроля усвоения знаний и умений;

- развивающие – способствовать развитию математического мышления и речи, внимания, формированию умений переноса знаний в новую ситуацию;

- воспитательные – содействовать воспитанию интереса к математике, активности, мобильности, умения общаться, общей культуры.

Интерактивное средство обучения: ЭОР;

Форма: факультативный курс;

Использованные на занятие ЭОР:

| Тип ЭОР | Цель | Адрес в сети Интернет |

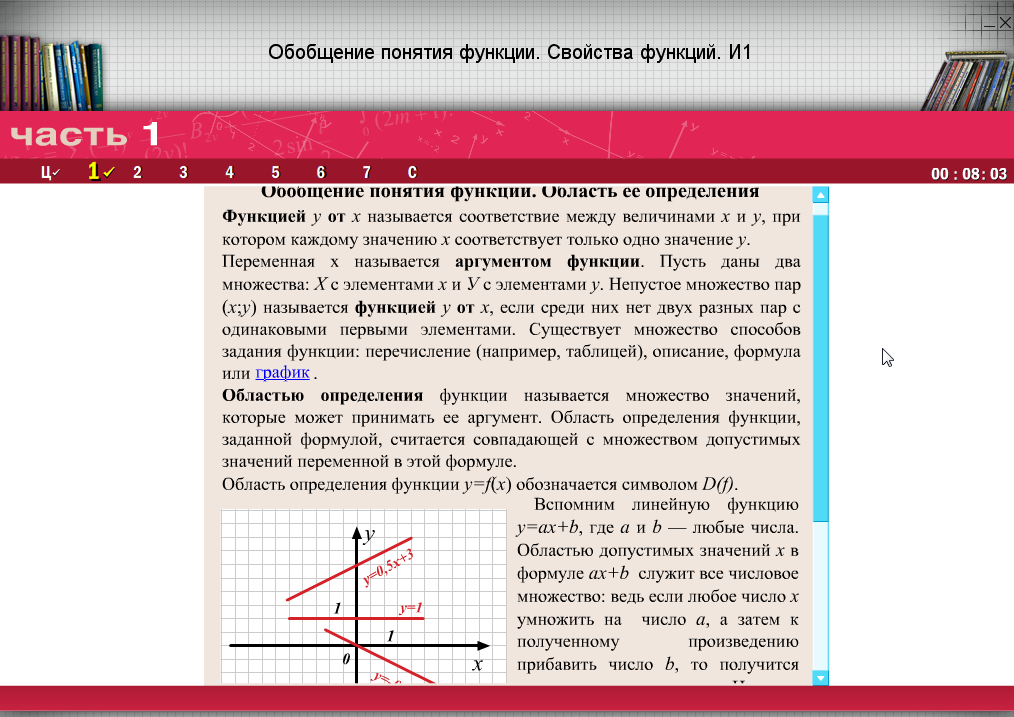

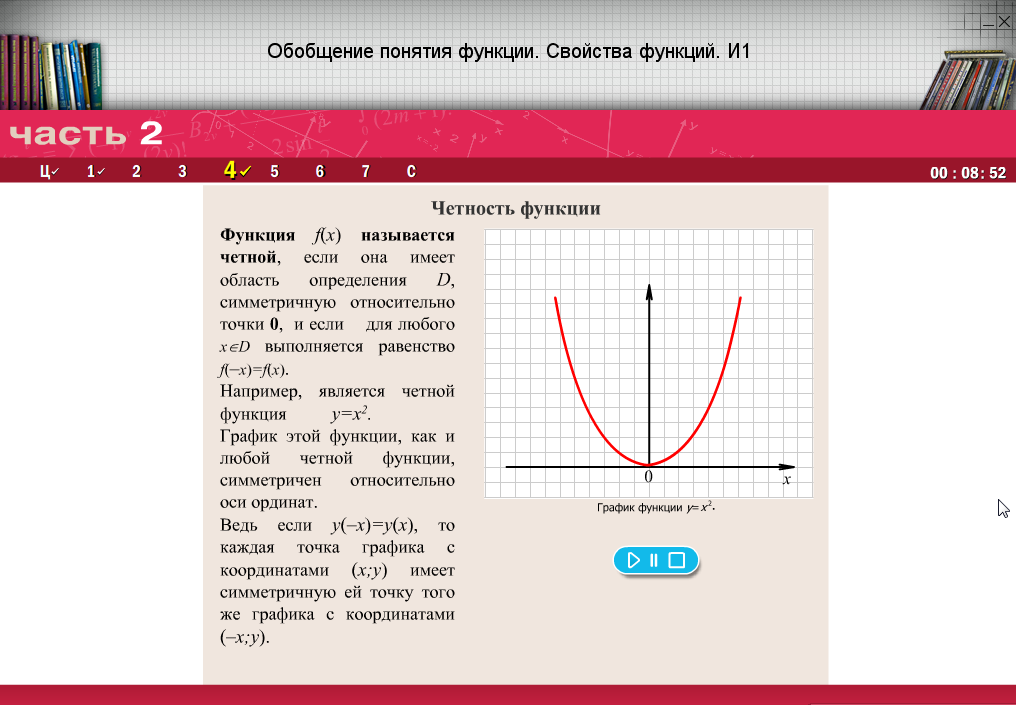

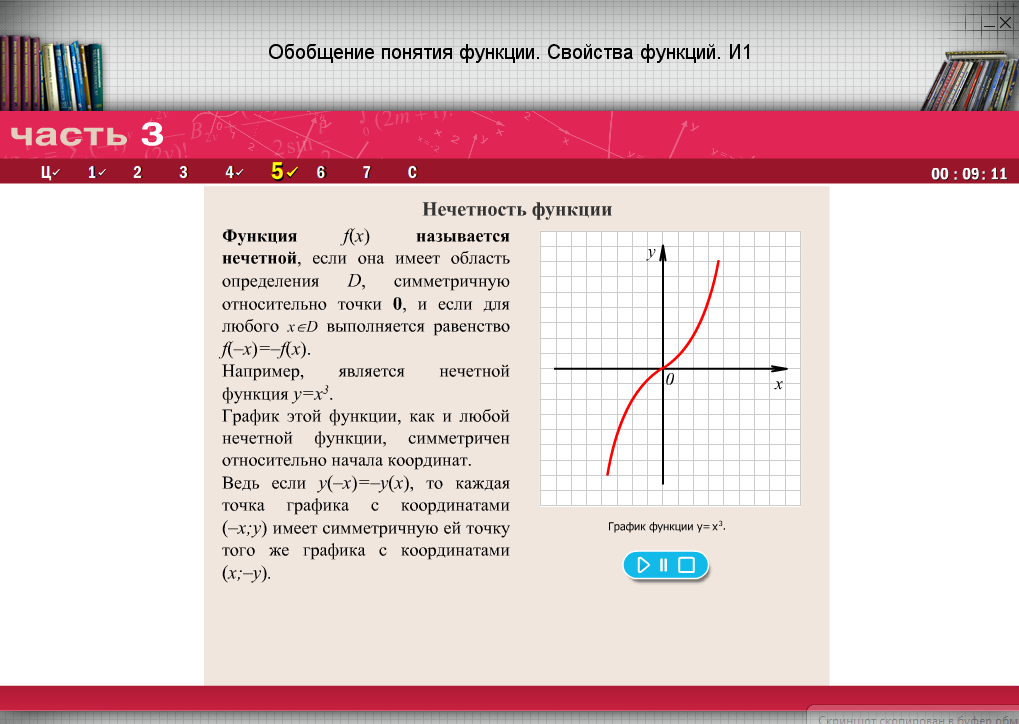

| И1 | Целью данного учебного модуля является расширение и закрепление знаний и умений, связанных с понятием функции, области ее определения и свойствами: непрерывность, чётность и нечётность. Модуль содержит две анимации со звуком о четности и нечетности функций. | http://fcior.edu.ru/card/2086/obobshchenie-ponyatiya-funkcii-svoystva-funkciy-i1.html

|

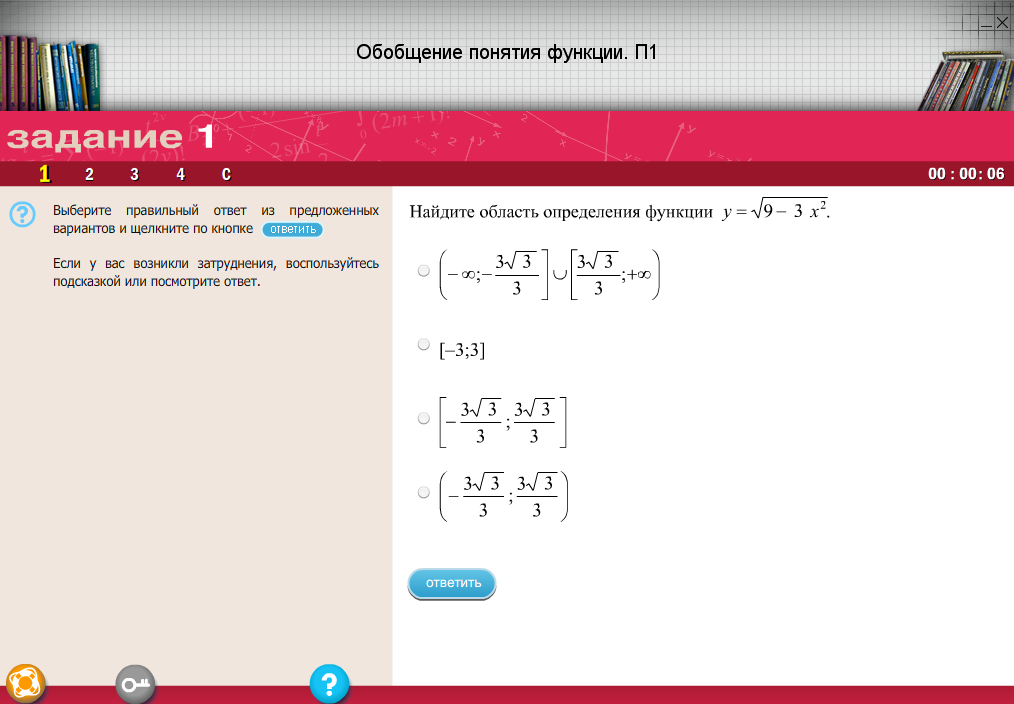

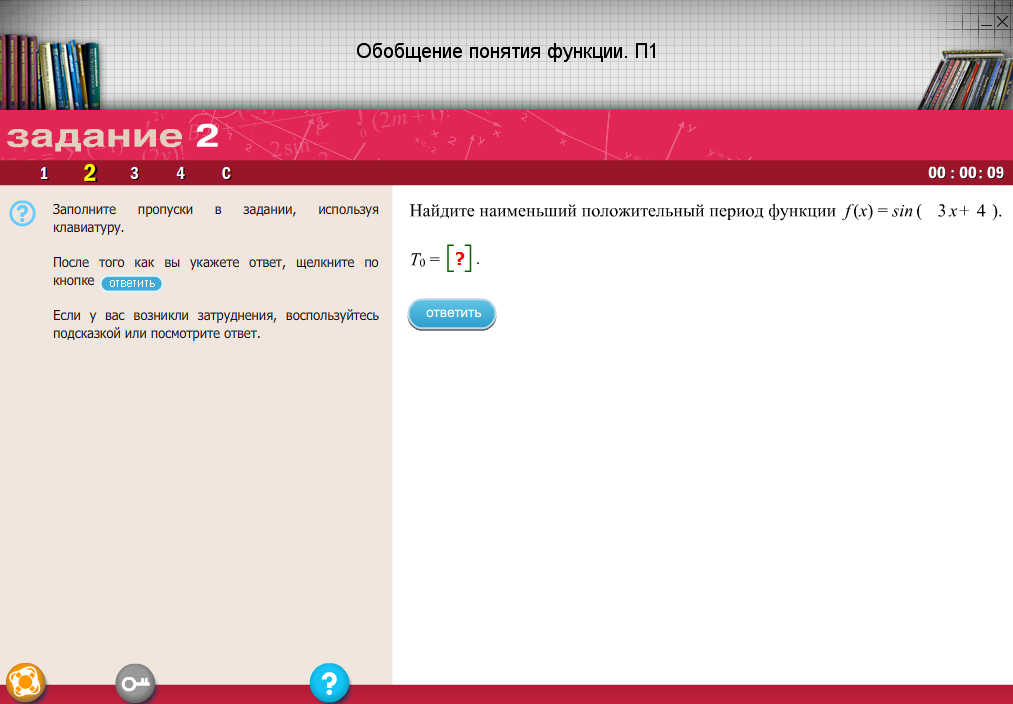

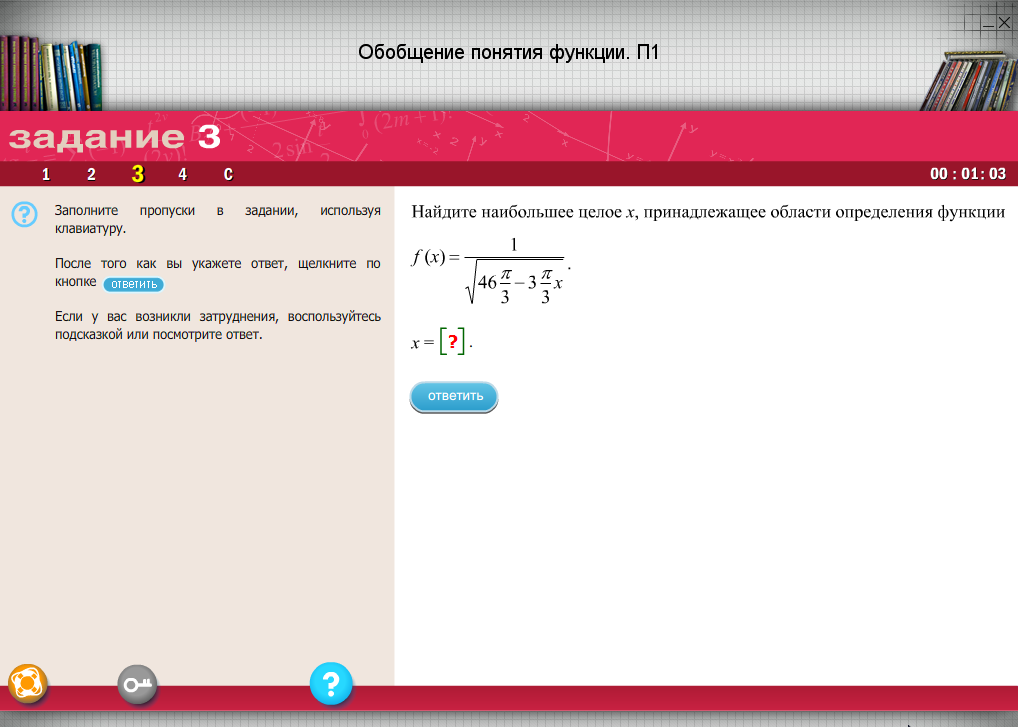

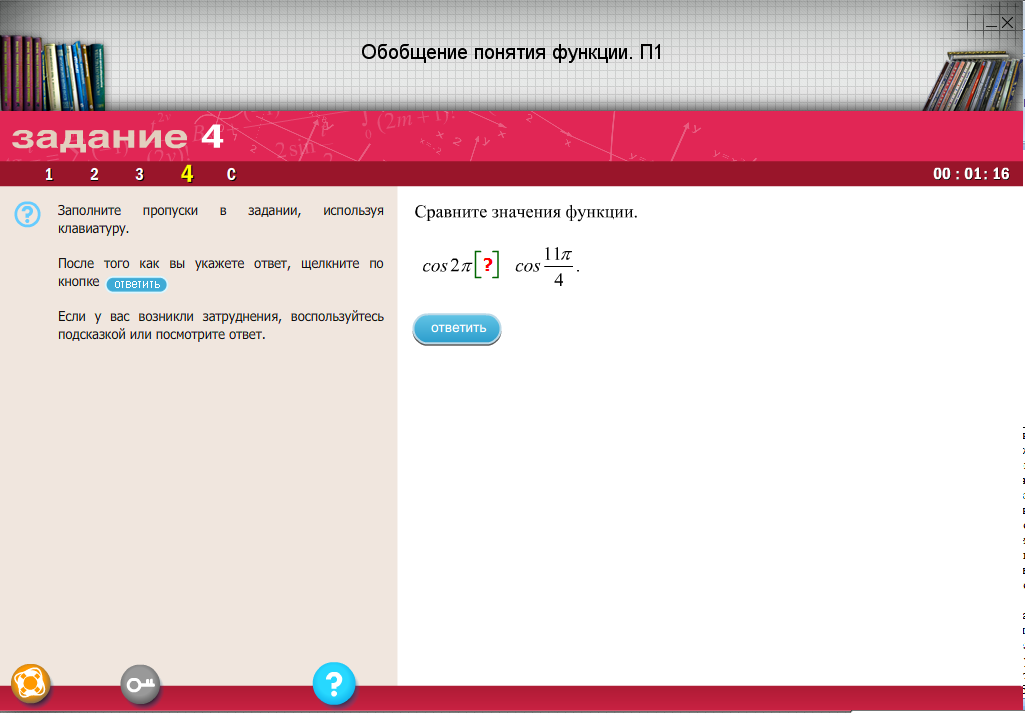

| П1 | Данный модуль состоит из 4 задания. Задания предназначены для отработки умений учащихся, связанных со свойствами функции и построении графиков функций. При решении заданий Пользователю предоставляется возможность использовать подсказки. Все задания данного учебного модуля параметризированы. Это позволяет формировать индивидуальные задания для каждого учащегося. | http://fcior.edu.ru/card/6818/obobshchenie-ponyatiya-funkcii-p1.html

|

| К1 | Данный модуль состоит из 4 задания. Задания предназначены для контроля знаний и умений, связанных со свойствами функции и построении графиков функций. | http://fcior.edu.ru/card/5/obobshchenie-ponyatiya-funkcii-k1.html

|

Оборудование: компьютеры (для учащихся), компьютер (для учителя), проектор, интерактивная доска.

Ход занятия:

| Этапы занятия | Руководство организации деятельности |

| Орг. момент | Вводное слово учителя. Сообщение темы и цели занятия, а также порядка проведения занятия и используемых материалах |

| Актуализация ЭОР: Обобщение понятия функции. Свойства функции. И1 1, 4, 5 страница выводится на доску (желательно интерактивную) через проектор, повторяются основные понятия функции и её свойств через показ анимации.

| Организация беседы с показом страниц ЭОР, при этом учитель может задавать вопросы, например «Что называется областью определения функции?». В случае неправильного ответа, учитель открывает ссылку ЭОР, для повторения материалов темы занятия. |

| Закрепление ЭОР: Обобщение понятия функции. Свойства функции. П1 (1-4 страницы модуля).

| Учащиеся рассаживаются за компьютеры по два человека и выполняют задания, при необходимость учащиеся могут обратиться к справке учебного ЭОР, а также к подсказке решения. Учитель при этом управляет самостоятельной работой. |

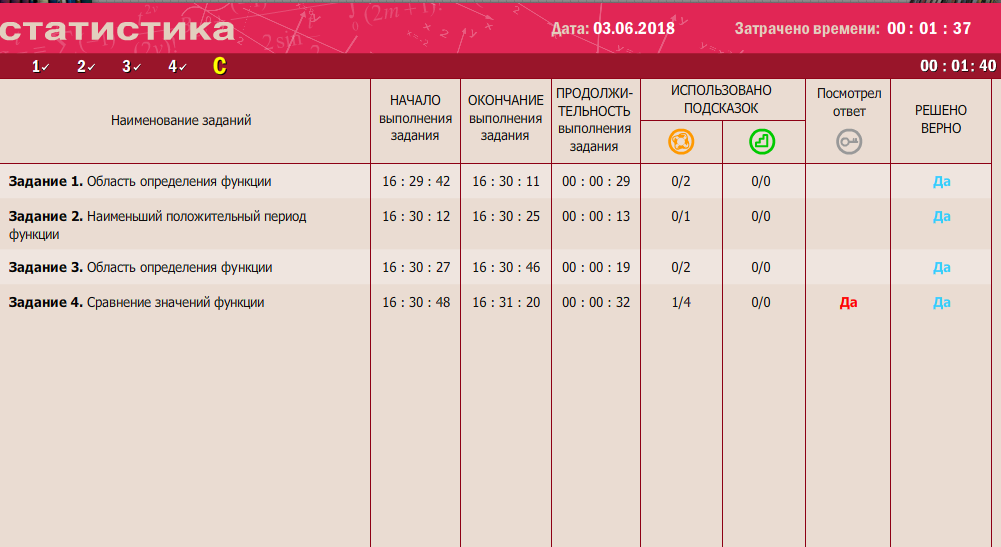

| Подведение итогов ЭОР: Обобщение понятия функции. Свойства функции. П1 (статистика).

| По окончанию решения заданий учащимися, учитель проверяет результаты, используя при этом статистику ЭОР. |

| Домашнее задание ЭОР: Обобщение понятия функции. Свойства функции. К1

| Учитель дает задание ученикам на дом. Задания данного ЭОР учащиеся должны выполнить дома, по окончанию которого, они могут сделать скриншот страницы статистики. |

Следует отметить, что все задания данных электронных образовательных ресурсов параметризированы. Это позволяет формировать индивидуальные задания для каждого учащегося.

Таким образом, благодаря большому разнообразию типов электронных образовательных ресурсов (информационный, практический, контролирующий) учитель может использовать их на всех этапах занятия. Также, это дает возможность ученику самостоятельно контролировать свои образовательные результаты.

II. План – конспект внеклассной работы по математике

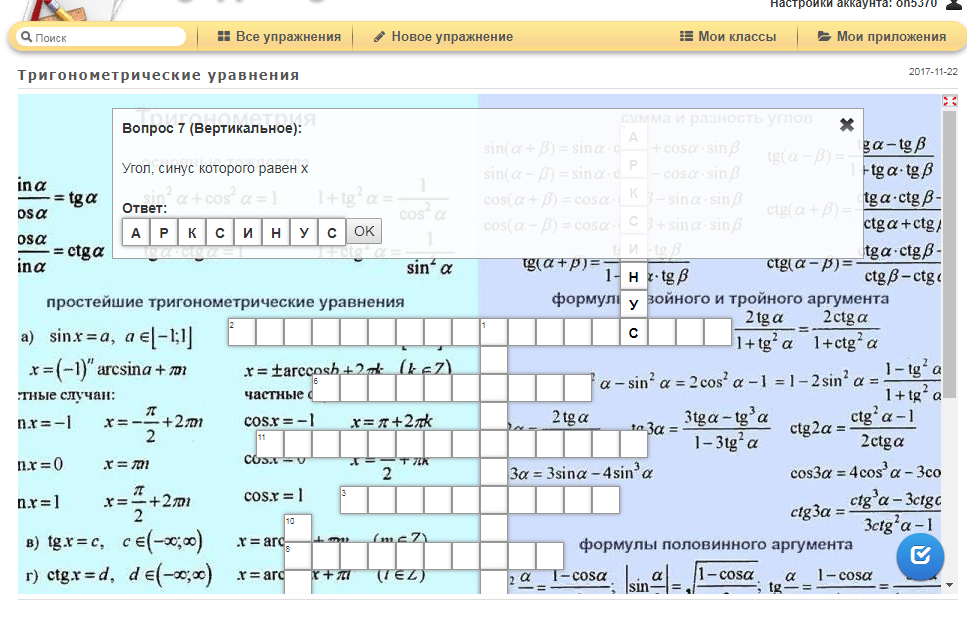

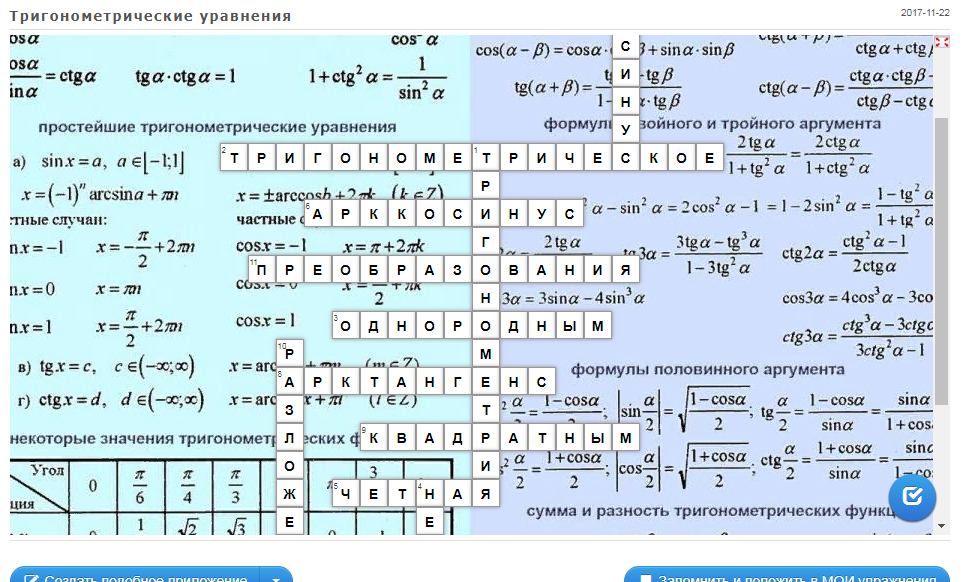

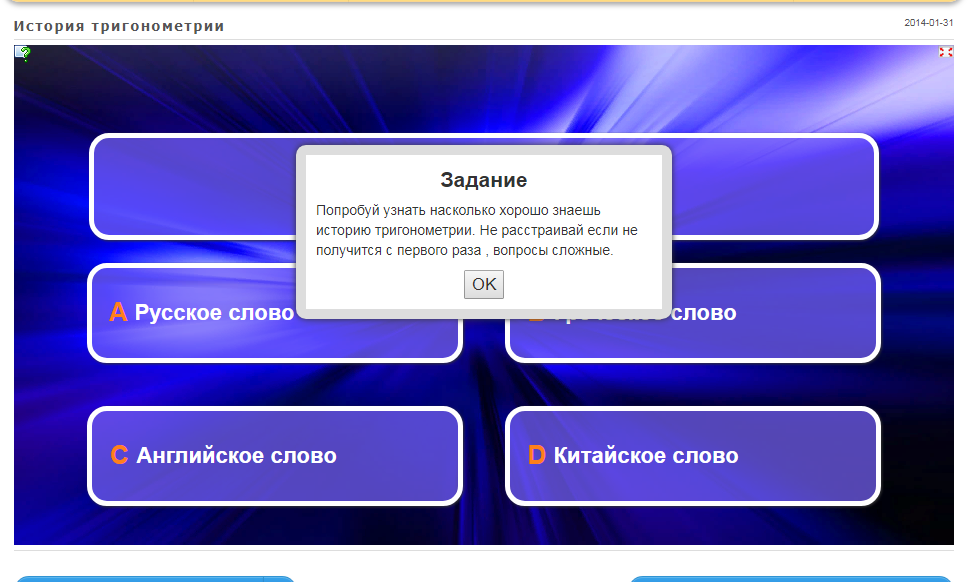

Тема: Основы тригонометрии;

Цель: Разнообразить деятельность учащихся во внеклассной работе, а также в игровой форме повторить и закрепить знания и умения учащихся по теме.

Задачи:

- образовательные – обеспечить повторение, обобщение и систематизацию материала темы;

- развивающие – способствовать развитию математических способностей, а также математическому мышлению учащихся;

- воспитательные – содействовать воспитанию интереса к математике, активности, мобильности, умения общаться, общей культуры.

Интерактивное средство обучения: LearningApps;

Форма: математический кружок;

Оборудование: компьютер (для учителя), компьютеры (для учеников), проектор, интерактивная доска.

Используемые приложения сервиса LearningApps:

| Название | Тип | Адрес в сети Интернет |

| 1. Тригонометрические уравнения | Кроссворд | https://learningapps.org/display?v=p7kt810y517

|

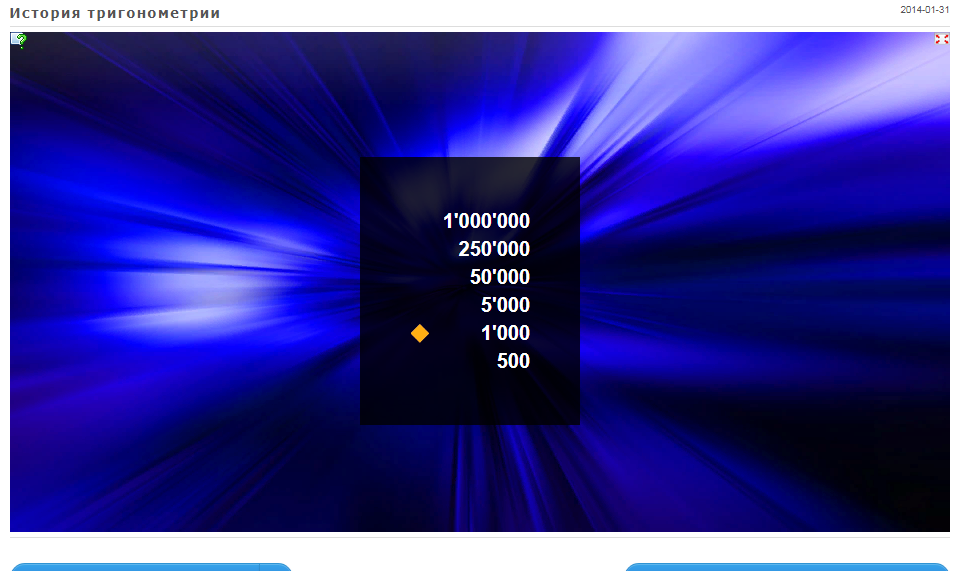

| 2. История тригонометрии | Кто хочет стать миллионером? | https://learningapps.org/664197 |

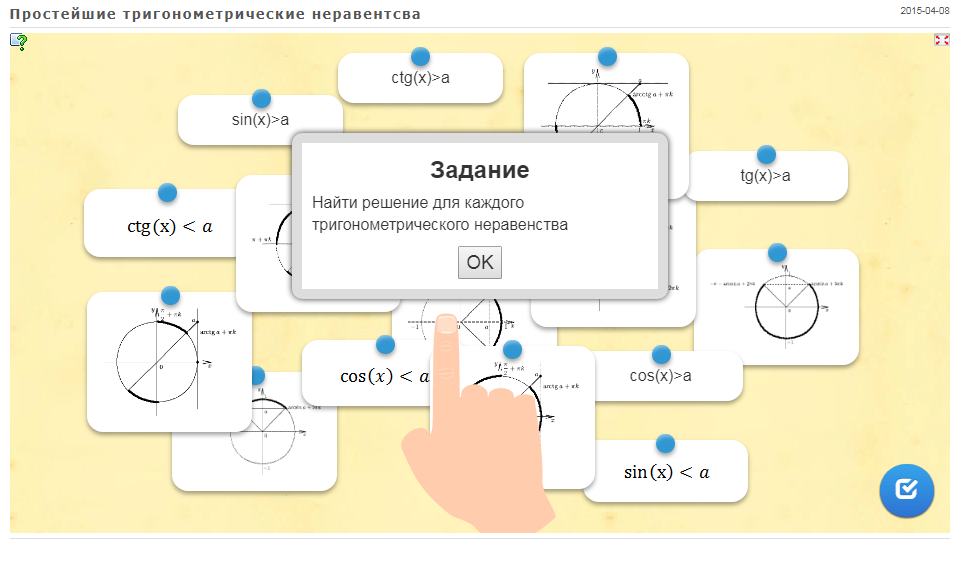

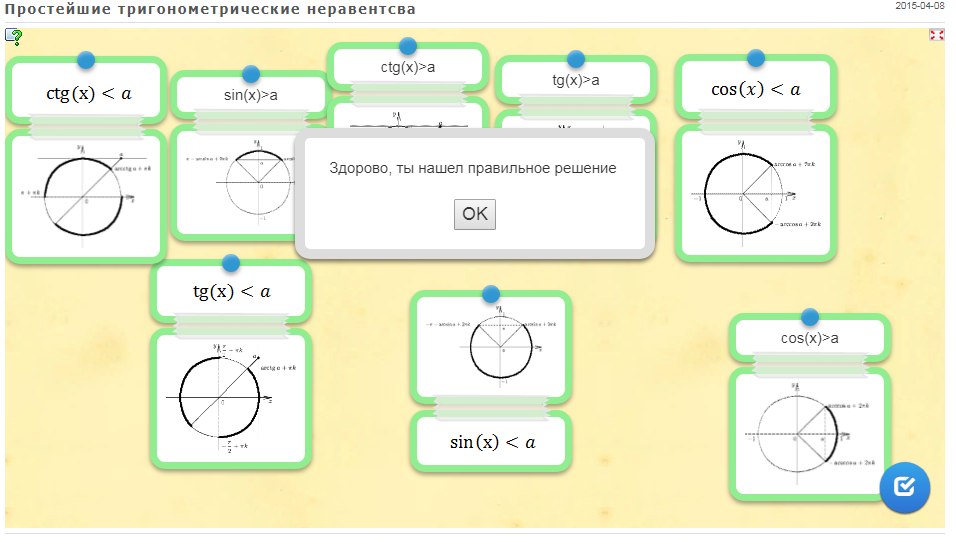

| 3. Простейшие тригонометрические неравенства | Найди пару | https://learningapps.org/1478753

|

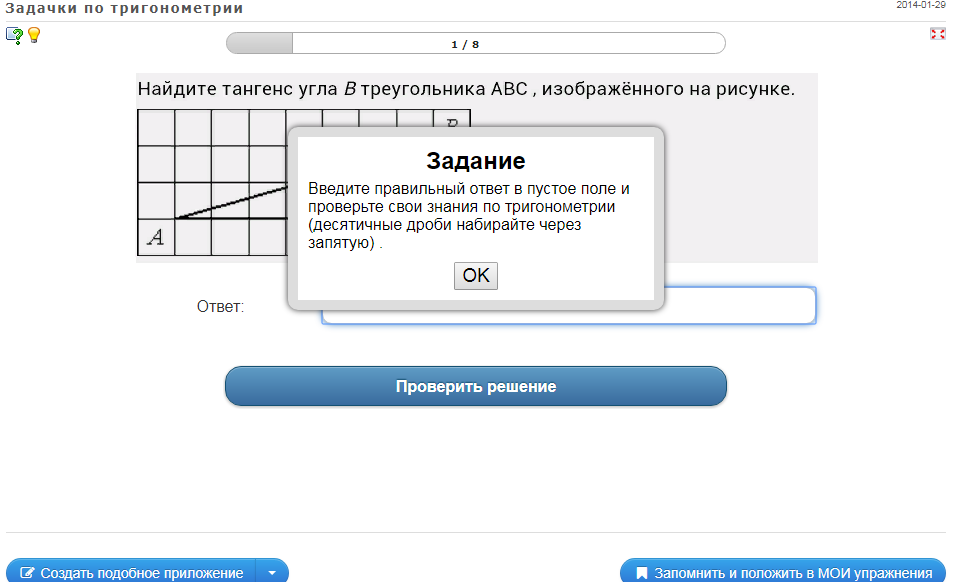

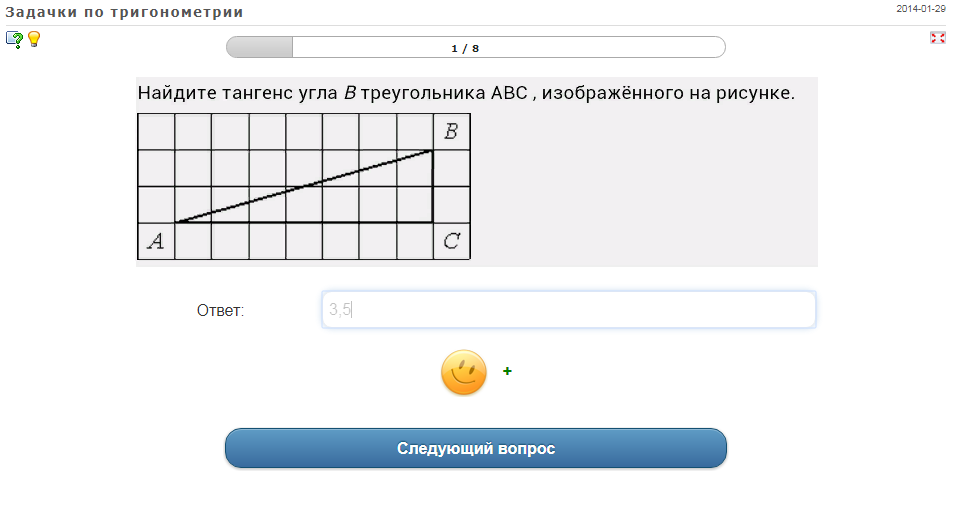

| 4. Задачки по тригонометрии | Викторина с вводом текста | https://learningapps.org/659405

|

Ход занятия:

| Этапы занятия | Руководство организации деятельности |

| Орг. момент | Вводное слово учителя. Сообщение темы и цели занятия, а также порядка проведения занятия и используемых материалах |

| Актуализация Приложение: Тригонометрические уравнения.

| Учитель выводит на интерактивную доску приложение «кроссворд». Учащиеся в это время отвечают на вопросы кроссворда |

| Основной этап (I тур) Приложение: История тригонометрии О1.

| Учитель просит учащихся разделиться на две группы и переходит к основному этапу внеклассной работы. Учащиеся делаться на две группы и по очереди отвечают на вопросы игры «кто хочет стать миллионером». После окончания игры, учитель подводит итоги по первому туру. |

| Основной этап (II тур) Приложение: Простейшие тригонометрические неравенства.

| Учитель приглашает участников команд по одному к интерактивной доске. Учащимся необходимо правильно найти решение для каждого тригонометрического неравенства. После выполнения задания подводятся итоги по второму туру. |

| Основной этап (III тур) Приложение: Задачки по тригонометрии

| Учитель просит учащихся сесть за компьютеры и пройти задание последнего тура. Каждой команде необходимо как можно быстрее решить все представленные задачи, после чего будут подведены итоги по третьему туру. |

| Подведение итогов | Учитель подводит итоги о проделанной работе, а также оглашает победителей. |

Итак, использование интерактивного средства обучения LearningApps для организации математического кружка, позволяет учителю создать дружескую и свободную атмосферу, ощущение игры, в которой обучающиеся могут проверить свои знания и умения по данной теме. Также организация внеклассной работы в такой форме и с использованием именного этого интерактивного средства обучения, дает возможность даже «среднему» обучающемуся стать не просто наблюдателем, а активным участником внеклассной работы.

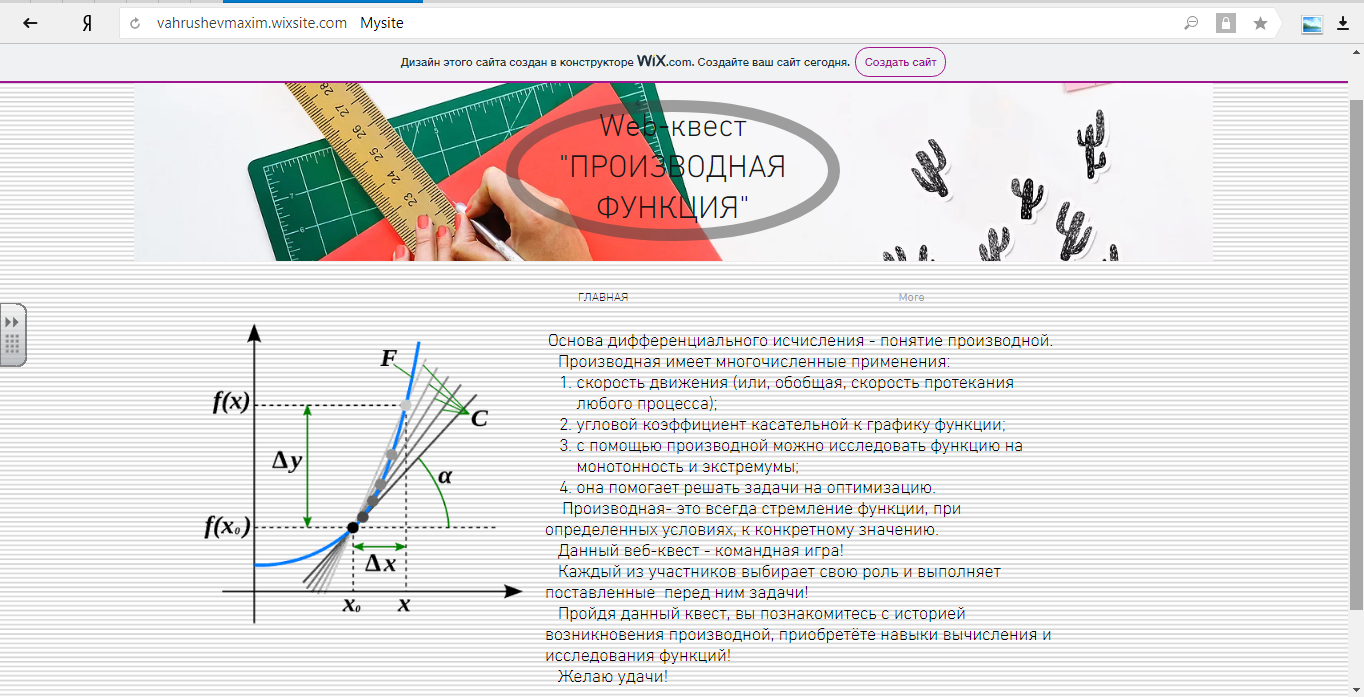

III. План – конспект внеклассной работы по математике

Тема: Производная;

Цель: Разнообразить деятельность обучающихся во внеклассной работе, а также в форме web-квеста закрепить знания и умения учащихся по теме.

Задачи:

- образовательные – обеспечить повторение, обобщение и систематизацию материала темы;

- развивающие – способствовать развитию математических способностей, а также математическому мышлению обучающихся;

- воспитательные – содействовать воспитанию интереса к математике, активности, мобильности, умения общаться, общей культуры.

Оборудование: компьютер (для учителя), компьютеры (для обучающихся), проектор;

Интерактивное средство обучения: интерактивная доска;

Форма: web-квест.

Ход занятия

| Этапы | Руководство к дейтсвию |

| Ознакомительный | На этом этапе, Вам необходимо посетить сайт https://vahrushevmaxim.wixsite.com/webq/ocenivanie, а также ознакомиться с главной страницей сайта, после чего необходимо перейти по вкладке «задания» и ознакомиться с заданиями образовательного web-квеста.

После ознакомления с вкладкой «задания», Вам необходимо ознакомится с порядком выполнения работы, для этого перейдите по вкладке «порядок выполнения и необходимые ресурсы»

|

| Выбор ролей | После ознакомления с основными положениями web-квеста, Вам необходимо перейти по вкладке «роли». В данной вкладке Вы найдете описание каждой роли, а также вспомогательные интернет-ресурсы для каждого.

На данном этапе, Вам необходимо ознакомиться с обязанностями каждой роли и выбрать себе наиболее подходящую, учтите, необходимо отнестись к выбору ролей со всей ответственностью! Данная работа является коллективной, ученики, которые выбрали одинаковые роли, могут объединиться в микрогруппы и выполнять задания вместе. Обратите внимание, что для каждой роли прописана форма отчетности! |

| Критерии и параметры оценки | В данном разделе, Вам необходимо как можно внимательнее ознакомиться с критериями и параметрами оценивания Ваших результатов.

|

| Практический | На данном этапе, Вы уже должны выбрать себе роль, а также ознакомиться со всеми положениями web-квеста и приступить к выполнению работы. |

| Защита | Данный этап, является завершающим в Вашей работе. На этом этапе вы должны представить результат вашей работы, для каждой роли свой: Историки – отчет в виде презентации; Практики – сборник разобранных задач по теме web-квеста, оформленный в текстовом процессоре Word, с использованием редактора формул; Теоретики – отчет в виде презентации. Еще раз обратите свое внимание на критерии и параметры оценки ваших результатов. Если у Вас остались вопросы по выполнению заданий, Вы всегда можете обратиться ко мне за дополнительной консультацией. Желаю удачи! |

Таким образом, организация внеклассной работы в форме web-квеста, способствует повышению мотивации учеников к изучению данной темы. Важной особенностью организации такой формы работы, является то, что часть работы, выполняемой учащимися, может проходить дистанционно, а также, что немало важно это упор на самостоятельную работу учащихся и формирования навыков самоорганизации и рационального распределения свободного времени.

IV. План – конспект внеклассной работы по математике

Тема: Решение уравнений с параметром с использование среды компьютерной графики GeoGebra;

Цель: организовать самостоятельную исследовательскую работу обучающихся по закреплению знаний и умений решать уравнения с параметрами. Показать на примере использования среды компьютерной графики GeoGebra.

Задачи:

- образовательные – обеспечить повторение, обобщение и систематизацию материала темы;

- развивающие – способствовать развитию математических способностей, развить навык исследовательской работы;

- воспитательные – содействовать воспитанию интереса к математике, активности, мобильности, умения общаться, формирования информационной культуры.

Оборудование: компьютер (для учителя), компьютеры (для обучающихся), проектор, интерактивная доска.

Интерактивное средство обучения: среда компьютерной графики GeoGebra;

Форма: исследовательская работа;

Ход занятия

| Этап занятия | Руководство к действию |

| Организационный | Сообщение учителем темы и целей занятия. |

| Актуализация | Уравнения и неравенства всегда составляли важную часть изучения курса математики. Во многом это можно объяснить тем, что уравнения и неравенства очень широко используются практически во всех разделах математики, а так же при решении задач прикладного характера. Изучение физических процессов, а также геометрических закономерностей зачастую приводит к решению задач, содержащих параметр. Актуальность данной темы состоит еще и в том, что задачи с параметрами встречаются в ЕГЭ и зачастую являются весьма сложными. Наиболее рациональным решением задач с параметрами является, традиционно, графический метод. |

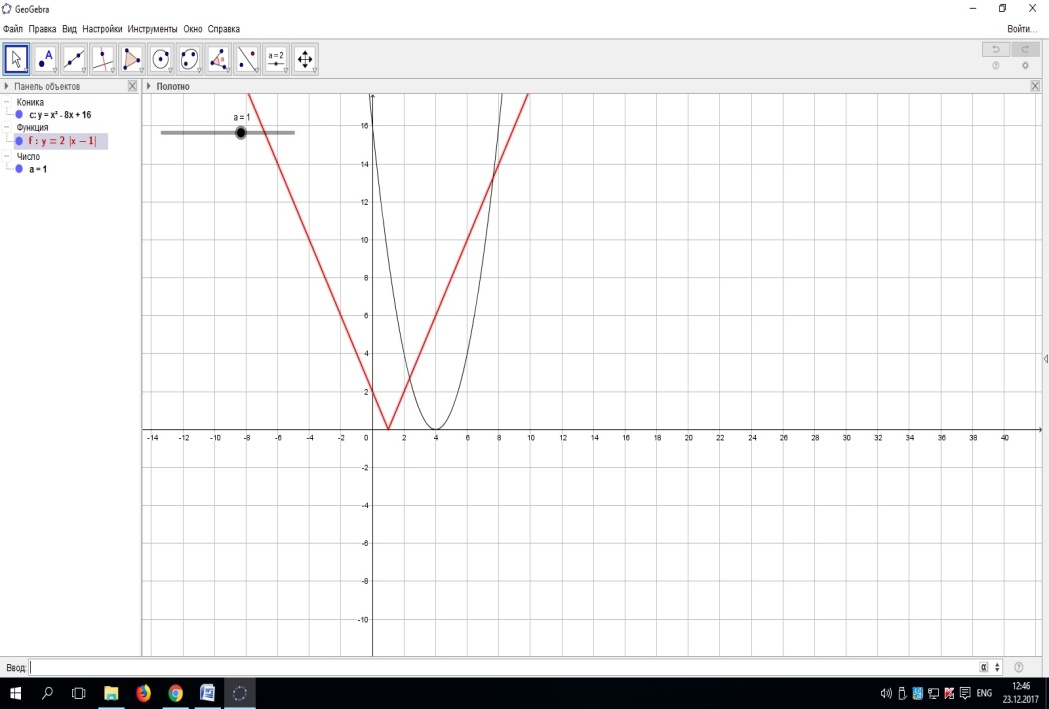

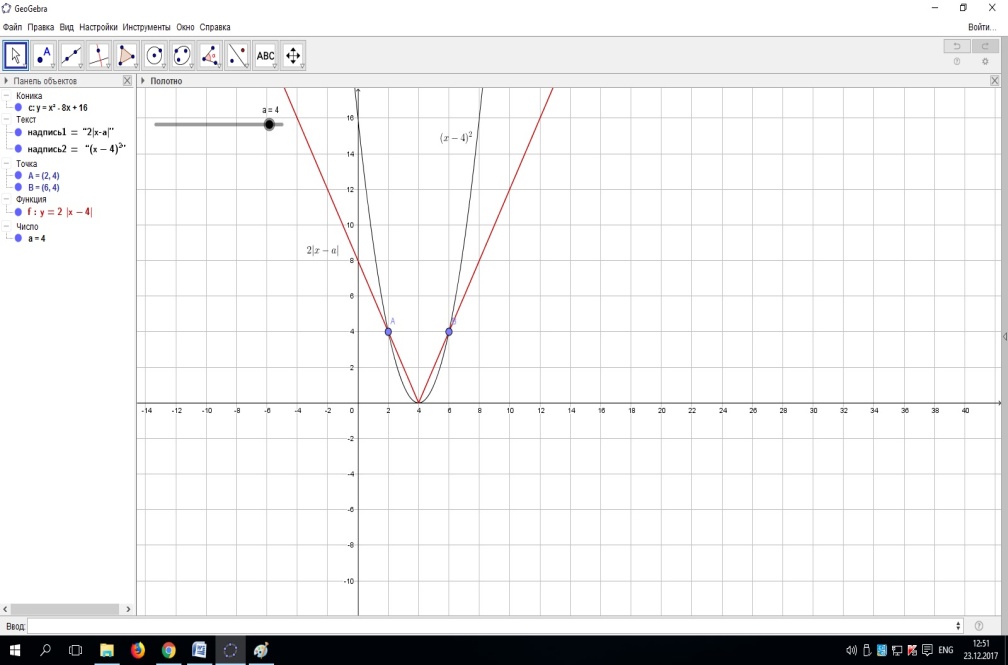

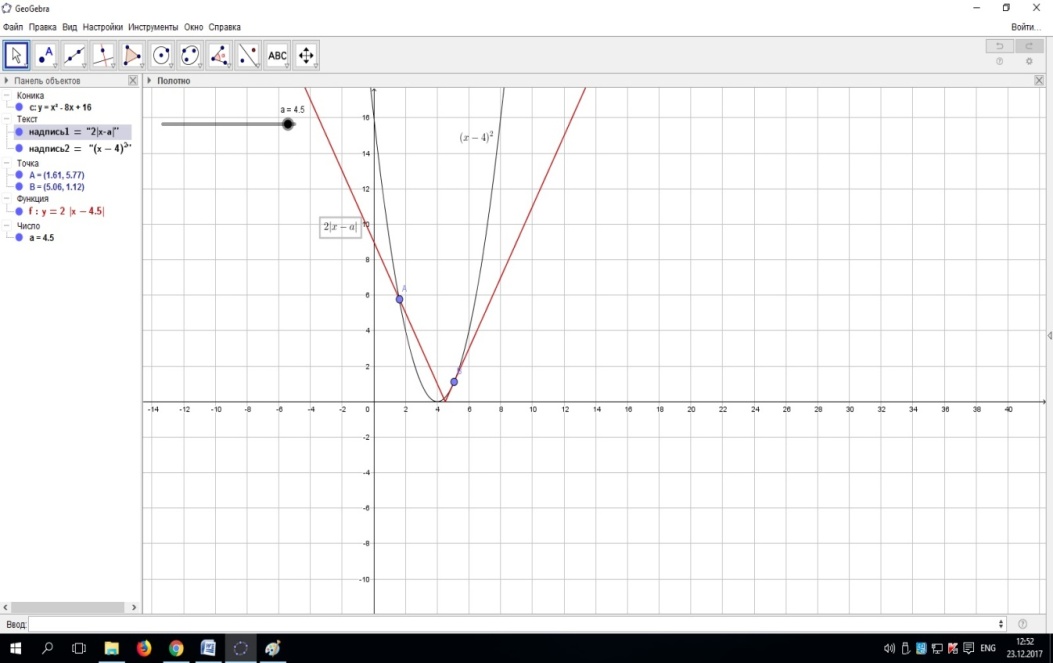

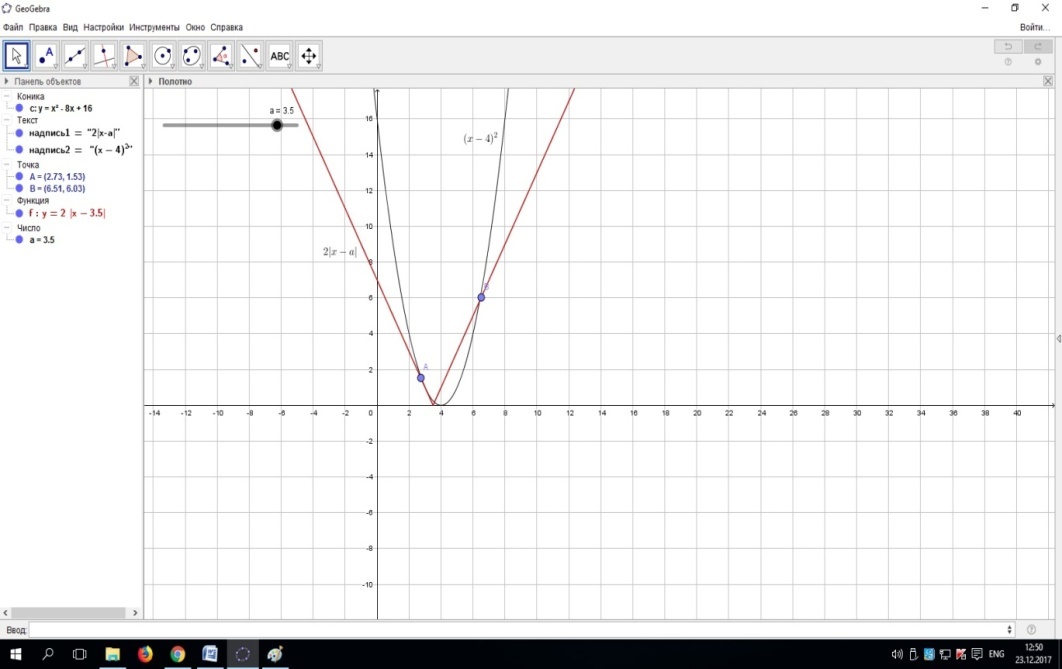

| Объяснение учителя | Данный этап предполагает, что учитель познакомит учеников со средой компьютерной графики GeoGebra. Покажет основные возможности и функции этой программы, а также приведет конкретный пример использования GeoGebra при решении уравнений с параметром, например: Задача. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение имеет ровно три различных решения.

Решение. Перепишем уравнение в виде Для построения динамических графиков необходимо: 1. Набрать в строке ввода уравнение графика функции 2. После того, как введено уравнение первой функции, автоматически появиться ползунок, отображающий изменение параметра, ползунок представляет собой точку на горизонтальном отрезке. Его также можно создать вручную с помощью кнопки "Ползунок" расположенной на панели инструментов. 3. Набираем в строке ввода функцию Среда GeoGebra позволяет изменять чертеж, дополняя новыми элементами, благодаря которым он становится более наглядным. Рис. 1 – Графики заданных функций Рис. 2 – Вершина параболы совпадает с вершиной угла Рис. 3 – Одна из стороны угла касается параболы Непосредственно меняя положение ползунка, мы можем проследить за изменением графика функции В первом случае значение параметра Пусть теперь правая сторона угла касается параболы. Тогда имеем уравнение Если параболы касается левая сторона угла, получаем уравнение: Оно имеет единственное решение: Ответ: 3,5; 4; 4,5. Проведенное исследование позволяет нам сделать, что использование среды компьютерной графики GeoGebra при решение параметрических задач, помогает сделать решение наглядным, динамичным, что в свою очередь способствует лучшему усвоению этой темы. |

| Исследовательская работа учащихся | На данном этапе, учителю необходимо раздать карточки с параметрическими уравнениями каждому ученику. После чего учащиеся могут рассаживаться за компьютеры и приступать к исследовательской работе. |

| Подведение итогов | Данный этап предполагает подведение итогов исследовательской работы учащихся, однако, стоит отметить, что исследовательская работа может носить и дистанционный характер, а результаты исследовательской работы могут быть представлены на научно-практических конференций разного уровня. |

Итак, для организации самостоятельной исследовательской работы по математике удобно использовать среду компьютерной графики GeoGebra. Простой и удобный интерфейс, напоминающий графический редактор, будет удобен как для «сильного», так и для«среднего» уровня подготовки обучающегося.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Методические рекомендации по использования интерактивных средств обучения для организации внеклассной работы по математике в 10 – 11 классах

Необходимо определить форму проведения внеклассной работы;

Составить структуру внеклассного занятия, а также определить цели и задачи внеклассной работы;

Определение возможных этапов внеклассной работы по использованию интерактивных средств обучения;

Рассмотреть совместное использование интерактивных средств обучения с традиционными средствами;

Отобрать наиболее эффективные интерактивные средства обучения подходящей выбранной форме внеклассной работы;

Составить план-конспект внеклассной работы;

Создать собственную авторскую программу интерактивных средств обучения или рассмотреть готовые интерактивные средства обучения, представленные на официальных сайтах;

Осуществить предварительный просмотр отобранных интерактивных средств обучения. Содержание, глубина и объем информации обязаны быть в соответствии с познавательными возможностями и уровнем работоспособности учащихся, следует так же учесть их интеллектуальную подготовку и возрастные особенности.

При отборе интерактивного материала не следует использовать мелких деталей или картинок школьникам будет их плохо видно.

Речь учителя с использованием интерактивных средств обучения должны создавать своего рода поток, единый поток информации, который должен понятным учащимся. Информация должна быть логически последовательной, пошаговой и доступной учащимся, а комментарии учителя должны быть четкими и понятными.

Не рекомендуется одновременно использовать более одного интерактивного средства обучения.

Интерфейс интерактивного средства обучения должен быть: доступным, минимальным, эффективным, привлекательным.

Если учитель во время проведения внеклассной работы планирует использовать новое интерактивное средство обучения, то ему будет необходимо провести с обучающимися специальный инструктаж.

23

.

. и рассмотрим графики функций. График первой функции является парабола, а график второй функции — угол с вершиной в точке а.

и рассмотрим графики функций. График первой функции является парабола, а график второй функции — угол с вершиной в точке а.  .

. (Рис. 1)

(Рис. 1)

и, тем самым, определить количество общих точек графиков функций.

и, тем самым, определить количество общих точек графиков функций.  , и уравнение имеет три корня: 2, 4, 6 (Рис. 2)

, и уравнение имеет три корня: 2, 4, 6 (Рис. 2) Оно должно иметь единственное решение. Это возможно при условии, что его дискриминант равен нулю:

Оно должно иметь единственное решение. Это возможно при условии, что его дискриминант равен нулю:

;

;  .

. .

. .

.