МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ

кафедра биологии

направление 06.03.01 Биология

профиль «Биоэкология»

ОРГАНЫ РАСТЕНИЙ

|

|

|

|

|

|

| Студента: Малковой Елены Сергеевны БЭ-31 |

|

|

| Научный руководитель: Ахпашева Ирина Борисовна, канд.пед.наук, доцент

|

Абакан, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ТЕМА 1. СЕМЯ 4

1.1.СТРОЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕНИ 4

1.1.СЕМЯ ОДНОДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 6

1.2. СЕМЯ ДВУДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 7

ТЕМА 2. УСЛОВИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН 8

2.1. ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ И ВОЗДУХА ДЛЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН 8

2.2. ЗНАЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ СЕМЕНИ 9

2.3. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗНАЧЕНИЕ СВЕТА 9

ТЕМА 3. КОРЕНЬ, ЕГО СТРОЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 10

3.1. КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ 10

3.2. СТРОЕНИЕ КОРНЯ 11

3.3. РОСТ КОРНЯ 13

3.4. ЗНАЧЕНИЕ КОРНЕЙ В ПРИРОДЕ 13

ТЕМА 4. ПОБЕГ, ЕГО СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 14

ВВЕДЕНИЕ

Любое растение, не важно растет оно на лугу, в поле или в саду — представляет собой сложный живой организм. В нашем мире все живые организмы от простейших одноклеточных водорослей до могучих тысячелетних деревьев состоят из клеток.

У одноклеточных водорослей тело представлено одной клеткой, которая выполняет все необходимые для жизнедеятельности функции. У многоклеточных водорослей структурно однородные клетки объединяются в таллом. На первый взгляд таллом может быть похож на тело растений, однако клетки таллома однотипны и не имеют ни специализированных элементов. Поэтому такие растения относят к низшим. В ходе эволюции с выходом растений на сушу клетки начали дифференцироваться по выполняемой функции, сформировались ткани и органы, а такие растения получили название высших. Названия органов растения представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Органы растений

Органы растения делятся на: вегетативные: к ним относят корень и побег. Побег в свою очередь состоит из стебля, листьев и почек; генеративные или органы размножения — цветок, плод и семя (спорангий у споровых и шишка у голосеменных). Орган — это часть растения выполняющая одну или несколько функций. Благодаря вегетативным органам растение растет, питается, происходит газообмен со средой, т.е. процессы фотосинтеза и дыхания (вставка на статью), из тонкого прутика вырастает мощное дерево — т.е. вегетативные органы обеспечивают жизнедеятельность растений.

ТЕМА 1. СЕМЯ

СТРОЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕНИ

Генеративные органы нужны, чтобы растение смогло оставить потомство и обеспечивались селекция и эволюция. К генеративным органам относятся цветок, семя и плод. Весной и летом цветы всевозможных форм и размеров, одиночные и собранные в соцветия радуют глаз. Однако основная функция цветка — половое размножение растений. Именно из этого модифицированного побега после опыления и оплодотворения завязи пестика формируется плод, который состоит из семян и околоплодника.

В живой природе плоды весьма разнообразны: некоторые из них съедобны, и очень вкусны, как томат или яблоко. А другие наоборот ядовиты, как белладонна или волчьи ягоды.

Семя — это зачаток полноценного растения, необходимый ему для размножения, переживания неблагоприятных условий внешней среды и расселения на новые территории. В структуре семени выделяют кожуру, зародыш, запас питательных веществ. Зародыш содержит зачатки вегетативных органов — корня, стеблей, листьев, из которых в подходящих условиях вырастает новое растение. Однако, внимательные ученики, кто наблюдал, как бабушка в деревне прикапывает усы клубники на грядке, или сами сажали картофель весной, могут возразить, что растение может размножаться и вегетативными органами тоже. И будут совершенно правы. Некоторые растения можно размножать вегетативно — черенками, усами, клубнями. Но селекцию и эволюцию обеспечивают лишь генеративные органы.

У покрытосеменных растений формирование семени идёт внутри плода, к стенке которого оно прикреплено семяножкой. На поверхности семени, выпавшего из созревшего плода, на семенной кожуре остаётся рубчик — след от семяножки. Рядом с рубчиком или на нём, в том месте, где при оплодотворении в семязачаток входила пыльцевая трубка, есть крошечное отверстие — пыльцевход, который образуется из микропиле семязачатка. Через него в семя при прорастании поступает вода.

Семя цветковых растений состоит из зародыша, эндосперма и семенной кожуры.

Зародыш — зачаток нового растения, состоящий из зародышевого корешка, зародышевого стебелька и семядолей (зародышевых листьев). Из зародышевого корешка впоследствии формируется главный корень растения.

Эндосперм — питательная ткань зародыша. Он образован запасающей паренхимой, содержащей большое количество крахмала, белка или растительных жиров (в зависимости от вида растения). В семени содержатся ферменты, которые активируются при прорастании и осуществляют превращение запасных питательных веществ эндосперма в легко усваиваемую зародышем форму.

Семенная кожура — покровная ткань семени, защищающая его от повреждений и высыхания. Образуется из покровов семязачатка.

СЕМЯ ОДНОДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ

Зародыш однодольных имеет одну семядолю (зародышевый лист); питание зародыша обычно осуществляется за счёт хорошо развитого эндосперма (рис. 2).

Рисунок 2. Строение зерновки пшеницы

Семядоля злаков и некоторых других однодольных растений — это сильно модифицированный лист (зародышевый лист), состоящий из щитка и защитного колпачка (колеоптиля).

Щиток — особая ткань семядоли, которая специализируется на поглощении и хранении пищи из соседнего эндосперма. В центральной части эндосперма находятся паренхимные клетки с большим количеством крахмальных зёрен, в наружной его части расположены квадратные клетки алейронового слоя, в котором откладываются запасные белки в форме алейроновых зёрен. Во время прорастания зерна за счёт активизации ферментативных процессов происходит разжижение эндосперма. Наружные клетки щитка, граничащие с эндоспермом, удлиняются и наподобие корешков проникают в его питательную среду, откуда и высасывают необходимую для роста зародыша пищу.

Колеоптиль — видоизменённый первый лист, защитный колпачок, который охватывает пёрышко — предшественника стебля и листьев растения.

1.2. СЕМЯ ДВУДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ

Зародыш двудольных растений имеет две крупные мясистые семядоли, в которых находятся запасные питательные вещества. Именно за счёт семядолей и осуществляется питание зародыша во время прорастания семени. Эндосперм в семенах двудольных растений, как правило, слабо развит или совсем отсутствует.

Рисунок 3. Строение семени фасоли

Кожура фасоли и гороха плотная. Семя может долго находиться в состоянии покоя. Но, при попадании во влажную среду, вода проникает через микропиле и семя набухает. Клетки зародыша начинают делиться и корешок прорывает кожуру.

ТЕМА 2. УСЛОВИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН 2.1. ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ И ВОЗДУХА ДЛЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН

Семена, попав в благоприятные условия, прорастают и дают жизнь новому растению. Способность семян к прорастанию называют всхожестью.

Прорастание — это переход семян из состояния покоя к росту зародыша и развитию из него проростка.

Прорастание семян обычно начинается с момента проникновения воды в семя через семявход. Проникнув в семя, вода вызывает его набухание — семя несколько увеличивается в объёме. При этом набухают и запасные питательные вещества, находящиеся в семядолях и эндосперме. Они переходят в растворимое состояние и становятся доступными для клеток живого зародыша.

Р

оль воды в прорастании семян можно доказать опытным путём (рис. ). Для этого нужно взять три сосуда и на дно каждого из них положить несколько семян гороха. Затем один сосуд оставить без воды, в другой налить её немного, а третий заполнить водой почти доверху.

Рисунок 4. Опыт по определению условий для прорастания семян

В третьем сосуде семена набухли, но погибли от того, что толща воды закрыла доступ воздуха к их зародышам. Опыт убеждает в том, что для прорастания семян необходимы не только вода, но и кислород воздуха.

Кислород воздуха — ещё одно важное условие прорастания семян и развития проростка.

2.2. ЗНАЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ СЕМЕНИ

Запасные вещества необходимы не только для питания зародыша в период его формирования внутри семени, но и во время прорастания семени. Если запас питательных веществ в семени недостаточен, прорастание происходит медленно.

Без использования питательных веществ, запасённых в семени, зародыш растения не развивается и растение не формируется.

В зародыше, поглощающем питательные вещества, запасённые в семядолях или эндосперме, происходит интенсивный обмен веществ, и он быстро растёт. При этом его клетки активно дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ и тепло.

В природе семена, попавшие в почву, обычно не испытывают недостатка в кислороде, поэтому, получив достаточное количество влаги, прорастают.

2.3. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗНАЧЕНИЕ СВЕТА

Семена различных растений прорастают только при определённой температуре. Одним растениям для прорастания семян требуется много тепла, другим — мало. Например, семена перца прорастают при температуре +25 °С, огурца, тыквы — при +5…+18 °С, пшеницы, ржи, гороха, редиса, льна, укропа — при +2…+5 °С, а семена клевера лугового — при 0…+0,5 °С. Эти особенности семян учитываются при определении сроков посева. Растения, семена которых при прорастании требуют более высокой температуры, называют теплолюбивыми, а растения, прорастающие при низких температурах, — холодостойкими.

На прорастание семян большинства видов растений освещённость не влияет. Но существуют растения, семена которых прорастают только в темноте (чернушка) или только на свету (петуния). Семена тыквы прорастают быстрее в темноте.

Влияние света на прорастание семян вы можете сами проверить на простейшем опыте. Для этого надо взять две тарелки и на каждую из них положить фильтровальную бумагу или тряпочку, смочить их водой и на каждую поместить для проращивания по 30 горошин или 30 семян редиса. Накрыть влажной тряпочкой. Затем одну тарелку поместить в темноту (например, в шкаф), а другую оставить на свету. Дней через 5-7 вы увидите, что семена, которые содержались в темноте, развились лучше и проросло их больше, чем на свету.

Холодостойкие растения (пшеницу, рожь, редис, салат, морковь, капусту) высевают ранней весной, а теплолюбивые (огурец, тыкву, перец, помидор, кукурузу) — только в начале лета, когда почва достаточно прогреется. Часто теплолюбивые растения проращивают в помещении, а потом в виде рассады в тёплое время года высаживают на грядки.

ТЕМА 3. КОРЕНЬ, ЕГО СТРОЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 3.1. КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ

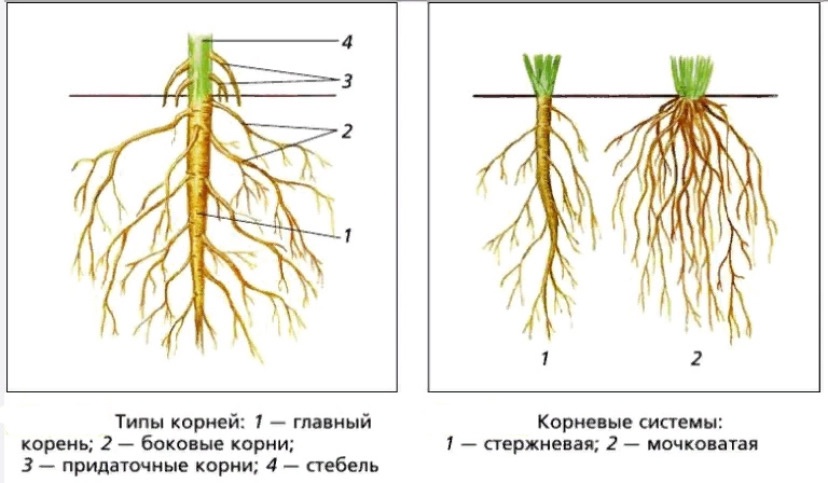

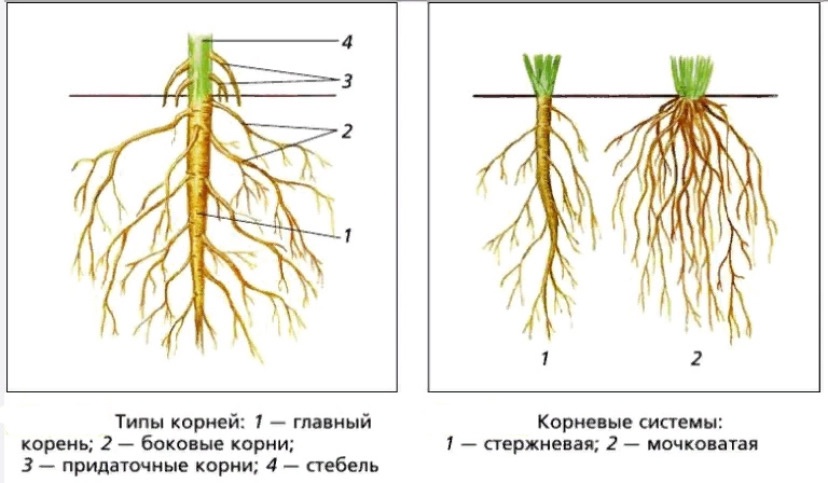

В течение жизни у растения формируются различные корни. Все вместе они образуют корневую систему растения. В корневой системе растений различают главный, боковые и придаточные корни.

Главный корень развивается из зародышевого корешка. Придаточные корни формируются на стеблевой части побега или могут вырастать на листьях. Боковые корни возникают на корнях всех типов — главном, боковых и придаточных (рис.5).

Рисунок 5. Типы корней и корневых систем

Корневая система, главный корень которой хорошо выражен и занимает стержневое положение, называют стержневой. Она характерна для большинства двудольных и голосеменных растений (например, одуванчика, берёзы, сосны). Корневую систему, образованную одинаковыми по размерам ветвящимися придаточными и боковыми корнями, называют мочковатой. Она имеет вид пучка. Мочковатые корневые системы характерны для всех однодольных и некоторых двудольных растений (подорожника, лютика).

3.2. СТРОЕНИЕ КОРНЯ

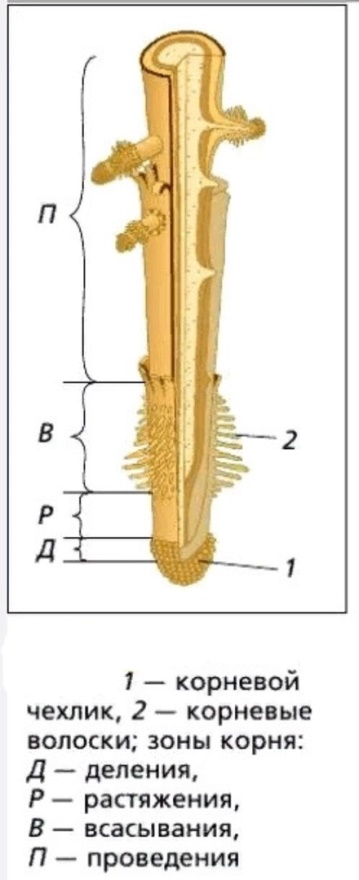

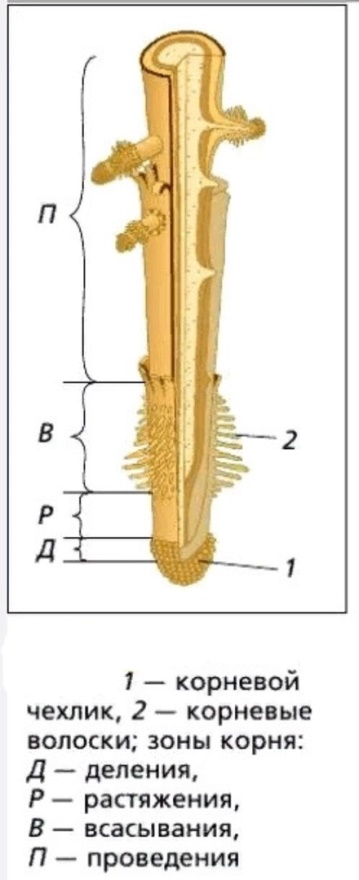

Рисунок 6.

Строение корня

В молодом корешке можно выделить несколько зон, различающихся по строению и функциям. Нижняя часть корня покрыта защитным колпачком, образованным несколькими слоями клеток, — корневым чехликом. Эту часть корня называют конусом нарастания. Несколько выше чехлика располагается гладкая часть корня. Над ней находится участок (длиной 2-3 см) с многочисленными выростами, которые выглядят как белый пушок вокруг корня. Это корневые волоски (рис. 6). Выше по длине корня от его стержневой ч

асти развиваются боковые корни, которые также имеют корневой чехлик и корневые волоски. Ближе к стеблю корень обычно утолщён и имеет буроватый цвет

Если разрезать корень вдоль, то на его кончике можно увидеть клетки образовательной ткани. Они активно делятся в течение всей жизни растения. Этот участок корня (длиной около 1 мм) называют зоной деления. Зона деления защищена от повреждений корневым чехликом.

Выше зоны деления находится гладкий участок корня длиной 3-9 мм, клетки которого не делятся, но сильно вытягиваются (растут) и тем увеличивают длину корня. Это зона растяжения, или зона роста.

Корневые волоски — это длинные выросты клеток наружного покрова корня. С их помощью корень поглощает из почвы воду и минеральные соли. Корневые волоски приклеиваются к частичкам почвы и выделяют слизь, которая растворяет минеральные соли. Подобно маленьким насосам они отсасывают воду и растворённые соли из почвы. Поэтому зону корня с корневыми волосками называют зоной всасывания или зоной поглощения.

Выше зоны всасывания находится зона проведения корня, по клеткам которой вода и минеральные соли, поглощённые корневыми волосками, продвигаются к стеблю. Зона проведения — самая длинная и прочная часть корня. Она представлена хорошо сформированной проводящей тканью.

По клеткам проводящей ткани к стеблю поднимается вода с минеральными веществами (восходящий ток), а по стеблю к корню передвигаются нужные для жизнедеятельности его клеток органические вещества, образовавшиеся в листьях (нисходящий ток).

3.3. РОСТ КОРНЯ

Рост корней происходит в течение всей жизни растения и осуществляется в результате увеличения количества клеток в зоне деления и их растяжения в зоне роста. В результате деления и растяжения клеток корень удлиняется и продвигается в почве по направлению к воде, питательным веществам и кислороду.

Корни обладают неограниченной возможностью роста. При этом они углубляются в почву и разрастаются далеко в стороны от побега. Корни верблюжьей колючки, например, проникают в почву на глубину более 10 м, свёклы — на 3 м, лука — на 60-70 см.

Все корни растут верхушечной частью в течение всей жизни растения.

Роль верхушечной части в процессе роста корня можно наблюдать с помощью следующего опыта. На корень проростка гороха или тыквы наносят чёрной тушью чёрточки-метки на одинаковом расстоянии друг от друга. Уже через день можно заметить, что на участке, расположенном в зоне роста, расстояние между метками увеличилось, тогда как в других зонах корня оно осталось неизменным.

Если удалить верхушку корня, то его рост в длину прекратится, но зато в проводящей зоне появится большое количество боковых корней. Это свойство используют при выращивании рассады культурных растений.

Как бы ни разместили в почве прорастающее семя или укоренившийся побег, их корни обязательно будут направлены вертикально вниз. В этом проявляется чувствительность растения к действию земного притяжения. Такое явление называют геотропизмом (от греч. гео — «земля» и тропос — «направление», «поворот»).

3.4. ЗНАЧЕНИЕ КОРНЕЙ В ПРИРОДЕ

Пронизывая рыхлые песчаные почвы, корни способствуют их укреплению, а проникая в толщу плотных глинистых и каменистых почв, придают им рыхлость. Своими отмершими частями и выделениями корни обеспечивают питание многочисленному микроскопическому «населению» почвы (бактериям, грибам, мелким животным). Корни используются в пищу наземными организмами, в том числе и человеком.

ТЕМА 4. ПОБЕГ, ЕГО СТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

асти развиваются боковые корни, которые также имеют корневой чехлик и корневые волоски. Ближе к стеблю корень обычно утолщён и имеет буроватый цвет

асти развиваются боковые корни, которые также имеют корневой чехлик и корневые волоски. Ближе к стеблю корень обычно утолщён и имеет буроватый цвет