Любовная лирика Ф.И. Тютчева

«Жизни блаженство в одной лишь любви»

Одной из центральных в зрелой лирике Ф.И. Тютчева является тема любви. Пронзительно - гениальная любовная лирика поэта отразила его личную жизнь, полную страданий, трагедий, разочарований.

После окончания университета Тютчеву предстояло служить в Коллегии иностранных дел. И в 1822 году он был назначен чиновником русской миссии в Мюнхене, столице Баварии (в ту пору самостоятельного государства).

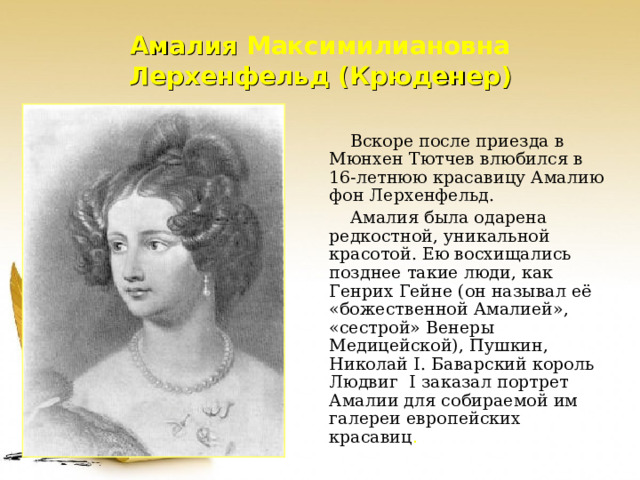

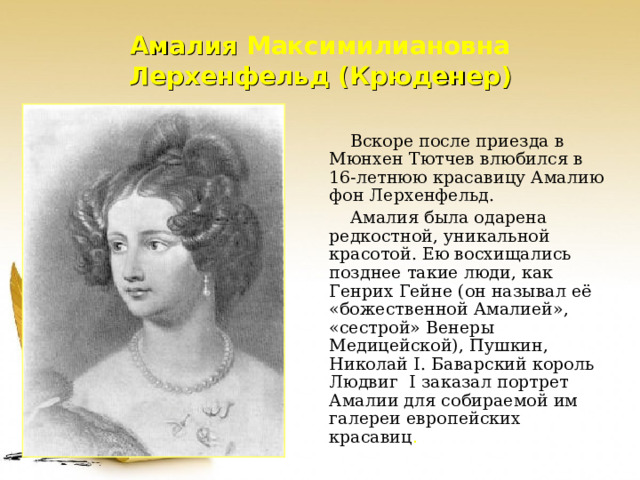

Амалия Максимилиановна Лерхенфельд (Крюденер)

Вскоре после приезда в Мюнхен Тютчев влюбился в 16-летнюю красавицу Амалию фон Лерхенфельд.

Амалия была одарена редкостной, уникальной красотой. Ею восхищались позднее такие люди, как Генрих Гейне (он называл её «божественной Амалией», «сестрой» Венеры Медицейской), Пушкин, Николай I . Баварский король Людвиг I заказал портрет Амалии для собираемой им галереи европейских красавиц .

Твой милый взор, невинной страсти полный, Златой рассвет небесных чувств твоих Не мог, увы! Умилостивить их – Он служит им укорою безмолвной. Сии сердца, в которых правды нет, Они, о друг, бегут, как приговора, Твоей любви младенческого взора, Он страшен им, как память детских лет. Но для меня сей взор благодеянье; Как жизни ключ, в душевной глубине Твой взор живит и будет жить во мне: Он нужен ей, как небо и дыханье. Таков горе духов блаженных свет, Лишь в небесах сияет он, небесный; В ночи греха, на дне ужасной бездны, Сей чистый огнь, как пламень адский, жжёт. 1824

Я помню время золотое, Я помню сердцу милый край. День вечерел; мы были двое; Внизу, в тени, шумел Дунай. И на холму, там, где, белея, Руина замка в дол глядит, Стояла ты, младая фея, На мшистый опершись гранит, Ногой младенческой касаясь Обломков груды вековой; И солнце медлило, прощаясь С холмом, и замком, и тобой. И ветер тихий мимолётом Твоей одеждою играл И с диких яблонь цвет за цветом На плечи юные свевал. Ты беззаботно вдаль глядела… Край неба дымно гас в лучах; День догорал; звучнее пела Река в померкших берегах. И ты с весёлостью беспечной Счастливый провожала день: И сладко жизни быстротечной Над нами пролетала тень. 1836

Ф.И. Тютчев А.С. Пушкин К.Б. К***

Я встретил вас – и всё былое Я помню чудное мгновенье:

В отжившем сердце ожило; Передо мной явилась ты,

Я вспомнил время золотое – Как мимолётное виденье,

И сердцу стало так тепло… Как гений чистой красоты.

Как поздней осени порою В томленьях грусти безнадежной,

Бывают дни, бывает час, В тревогах шумной суеты,

Когда повеет вдруг весною Звучал мне долго голос нежный

И что-то встрепенётся в нас, - И снились милые черты.

Так, весь обвеян дуновеньем Шли годы. Бурь порыв мятежный

Тех лет душевной полноты , Рассеял прежние мечты,

С давно забытым упоеньем И и забыл твой голос нежный,

Смотрю на милые черты Твои небесные черты.

Как после вековой разлуки В глуши, во мраке заточень я

Гляжу на вас, как бы во сне, - Тянулись тихо дни мои

И вот – слышнее стали звуки, Без божества, без вдохновенья,

Не умолкавшие по мне… Без слёз, без жизни, без любви .

Тут не одно воспоминанье , Душе настало пробужденье:

Тут жизнь заговорила вновь, - И вот опять явилась ты,

И то же в вас очарованье, Как мимолётное виденье,

И та ж в душе моей любовь!.. Как гений чистой красоты.

26 июля 1870

И сердце бьётся в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слёзы, и любовь.

1825

Репродукции полотен русских художников второй половины XIX века

5 марта 1826 года Тютчев женился на Элеоноре Петерсон, урождённой графине Ботмер. Это был во многих отношениях необычный, странный брак. Двадцатидвухлетний Тютчев тайно обвенчался (ещё и через два года в Мюнхене, по свидетельству Генриха Гейне, не знали об этой свадьбе) с совсем недавно овдовевшей женщиной, матерью четырёх сыновей в возрасте от одного до семи лет, к тому же с женщиной, которая была на четыре года старше его. Но так или иначе Тютчев не совершил ошибки. Элеонора беспредельно полюбила его. «…Нигде человек не был столь любим другим человеком, сколь я любим ею. Я могу сказать , что в течение одиннадцати лет не было ни одного дня в её жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня», - писал Тютчев впоследствии в одном из писем к родителям.

Элеонора Фёдоровна Ботмер (Петерсон)

В часы, когда бывает И с тверди благосклонной,

Так тяжко на груди, С лазуревых высот

И сердце изнывает, Вдруг воздух благовонный

И тьма лишь впереди; В окно на нас пахнёт…

Без сил и без движенья, Уроков и советов

Мы так удручены, Они нам не несут,

Что даже утешенья И от судьбы наветов

Друзей нам не смешны, - Они нас не спасут.

Вдруг солнца луч приветный Но силу их мы чуем,

Войдёт украдкой к нам Их слышим благодать,

И брызнет огнецветной И меньше мы тоскуем,

Струёю по стенам: И легче нам дышать…

Так мило-благодатна,

Воздушна и светла

Душе моей стократно

Любовь твоя была.

1858

Ещё томлюсь тоской желаний, - Ещё стремлюсь к тебе душой – И в сумраке воспоминаний Ещё ловлю я образ твой… Твой милый образ, незабвенный, Он предо мной, везде, всегда, Недостижимый, неизменный, - Как ночью на небе звезда… 1848

Эрнестина Фёдоровна Пфеффель (Дёрнберг)

После смерти Элеоноры в 1838 году Тютчев женился вновь. Его избранницей стала вдова немецкого барона Фрица Дёрнберга Эрнестина Дёрнберг, с ней поэт познакомился ещё в 1833 году во время карнавала в Мюнхене. Молодой женщине, одной из первых красавиц, уже тогда удалось покорить сердце поэта. Эрнестине суждено было пройти по жизни рядом с поэтом до конца его дней и в полном смысле стать его ангелом-хранителем. Чувством к Эрнестине вызваны строки ещё одного тютчевского шедевра – «Люблю глаза твои, мой друг»

Сопоставительный анализ стихотворений Ф.И . Тютчева и А.С. Пушкина

Её глаза

( В ответ на стихи князя Вяземского)

Она мила – скажу меж нами –

Придворных витязей гроза,

И можно с южными звездами

Сравнить, особенно стихами,

Её черкесские глаза,

Она владеет им и смело

Они горят огня живей;

Но, сам признайся, то ли дело

Глаза Олениной моей!

Какой задумчивый в них гений,

И сколько детской простоты,

И сколько томных выражений,

И сколько неги и мечты!..

Потупит их с улыбкой Леля –

В них скромных граций торжество;

Поднимет – ангел Рафаэля

Так созерцает божество.

1828

Люблю глаза твои, мой друг,

С игрой их пламенно-чудесной,

Когда их приподымешь вдруг

И, словно молнией небесной,

Окинешь бегло целый круг…

Но есть сильней очарованья:

Глаза, потупленные ниц

В минуты страстного лобзанья,

И сквозь опущенных ресниц

Угрюмый, тусклый огнь желанья.

1836

С какою негою, с какой тоской влюблённый Твой взор, твой страстный взор изнемогал на нём! Бессмысленно-нема… нема, как опалённый Небесной молнии огнём,- Вдруг от избытка чувств, от полноты сердечной, Вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц… Но скоро добрый сон, младенческо-беспечный, Сходил на шёлк твоих ресниц – И на руки к нему глава твоя склонялась, И. матери нежней, тебя лелеял он.. Стон замирал в устах… дыханье уровнялось – И тих и сладок был твой сон. А днесь… О. если бы тогда тебе приснилось, Что будущность для нас обоих берегла… Как уязвлённая, ты б с воплем пробудилась – Иль в сон иной бы перешла. Между концом 1838 и серединой 1939

Не знаю я, коснётся ль благодать Моей души болезненно-греховной, Удастся ль ей воскреснуть и восстать, Пройдёт ли обморок духовный? Но если бы душа могла Здесь, на земле, найти успокоенье, Мне благодатью ты б была – Ты, ты, моё земное провиденье!.. Апрель 1851

«Она сидела на полу…»

Она сидела на полу

И груду писем разбирала –

И, как остывшую золу,

Брала их в руки и бросала –

Брала знакомые листы

И чудно так на них глядела –

Как души смотрят с высоты

На ими брошенное тело…

О, сколько жизни было тут,

Невозвратимо-пережитой!

О, сколько горестных минут,

Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне

И пасть готов был на колени, -

И страшно-грустно стало мне,

Как от присущей милой тени.

1858

Елена Денисьева – последняя любовь Тютчева

Елена Денисьева

В 1850 году Тютчев сближается с Еленой Александровной Денисьевой, 24-летней девушкой, племянницей и воспитанницей А.Д. Денисьевой, инспектрисы Смольного института, где воспитывались две дочери поэта. Натура живая, пылкая, впечатлительная, Елена глубоко и самоотверженно полюбила Тютчева, и он ответил ей длительной страстной привязанностью. В глазах высшего петербургского общества их 14-летняя связь (за это время у них родилось трое детей) была вызывающе скандальной, причём вся тяжесть осуждения и отвержения пала на плечи Денисьевой.

«Денисьевский цикл» – вершина любовной лирики

Цикл – группа стихотворений, посвящённых одному лицу, объединённых общей мыслью и темой.

С особым драматизмом тема любви раскрывается в стихах, посвященных Елене Денисьевой. В «Денисьевский цикл» входят стихи, написанные с1850 по 1864 годы:

«Предопределение»

«Я очи знал…»

«Не говори: меня он, как и прежде, любит»

«О, не тревожь меня укорой справедливой!..»

«Чему молилась ты с любовью…»

«Не раз ты слышала признанье…»

«О, как убийственно мы любим…»

«Последняя любовь»

«Весь день она лежала в забытьи…»

План анализа стихотворений «Денисьевского цикла»

1. Автобиографизм цикла, его исповедальность (стихи-исповедь).

2. Лирический герой, его трагическое мироощущение и нравственный самокритицизм (запутался в своих отношениях, двойственном положении, привязан к семье, сердце тянется к Денисьевой, чувство вины перед ней).

3. Романтическая концепция любви (любовь как стихийная страсть и поединок роковой).

4. Лирическая героиня цикла.

5. Пути раскрытия внутреннего мира героини ( внутренний мир героини раскрывается через монологи лирического героя).

6. Фрагментарность стихотворений ( каждое стихотворение читается как фрагмент, мгновение любовных ощущений).

7. Психологический драматизм (любовь – это дисгармония, поединок)

8. Внутренний монолог как основная форма раскрытия темы любви в цикле.

«Я очи знал, - о эти очи…» Тема «очей» развивается двумя причудливо соединяющимися путями: «внешняя», портретная линия, и «внутренняя», психологическая

Портретная линия

Психологическая линия

«очи»

«горе»

«непостижимый взор»

«страсть»

«тень ресниц густая»

«наслаждения», «страдания»

Предопределение

Любовь, любовь – гласит преданье – Чему молилась ты с любовью,

Союз души с душой родной – Что, как святыню, берегла,

Их съединенье, сочетанье , Судьба людскому суесловью

И роковое их слиянье, На поруганье предала .

И… поединок роковой…

И чем одно из них нежнее Толпа вошла, толпа вломилась

В борьбе неравной двух сердец, В святилище души твоей,

Тем неизбежней и вернее, И ты невольно устыдилась

Любя, страдая, грустно млея, И тайн и жертв, доступных ей.

Оно изноет наконец…

Ах, когда б живые крылья

Души, парящей над толпой,

Её спасали от насилья

Безмерной пошлости людской!

«Денисьевский цикл»

Не раз ты слышала признанье:

«Не стою я любви твоей».

Пускай моё она созданье –

Но как я беден перед ней…

Перед любовию твоею

Мне больно вспомнить о себе –

Стою, молчу, благоговею

И поклоняюся тебе…

Когда порой так умиленно,

С такою верой и мольбой

Невольно клонишь ты колено

Пред колыбелью дорогой,

Где спит она – твоё рожденье –

Твой безымянный херувим,-

Пойми ж и ты моё смиренье

Пред сердцем любящим твоим.

1851

«Денисьевский цикл»

О не тревожь меня укорой справедливой! Переживания лирического героя :

Поверь, из нас из двух завидней часть твоя: как я беден перед ней, мне больно

Ты любишь искренно и пламенно, а я – вспомнить о себе, без веры я стою,

Я на тебя гляжу с досадою ревнивой. благоговею и поклоняюся тебе,

гляжу с досадою ревнивой, жалкий

И, жалкий чародей, перед волшебным миром, чародей, безжизненным кумиром.

Мной созданным самим, без веры я стою –

И самого себя, краснея, узнаю Духовный мир героини :

Живой души твоей безжизненным кумиром . перед любовию твоею, пред сердцем

любящим твоим, с такою верой и мольбой,

Между июлем 1950 и серединой 1851 клонишь ты колено пред колыбелью дорогой,

ты любишь искренно и пламенно, перед

волшебным миром, живой души твоей.

Реконструкция текста

О, как убийственно мы любим, Судьбы ужасным приговором

Как в буйной слепости страстей Твоя любовь для ней была,

Мы то всего вернее губим, И незаслуженным позором

Что сердцу нашему милей! На жизнь её она легла!

Давно ль, гордясь своей победой, Жизнь отреченья, жизнь страданья!

Ты говорил: она моя… В её душевной глубине

Год не прошёл – спроси и сведай, Ей оставались вспоминанья…

Что уцелело от нея? Но изменили и оне.

Куда ланит девались розы, И на земле ей дико стало,

Улыбка уст и блеск очей? Очарование ушло…

Всё опалили, выжгли слёзы Толпа, нахлынув, в грязь втоптала

Горячей влагою своей. То, что в душе её цвело.

Ты помнишь ли, при вашей встрече, И что ж от долгого мученья,

При первой встрече роковой, Как пепл, сберечь ей удалось?

Её волшебны взоры, речи Боль злую, боль ожесточенья,

И смех младенческо-живой? Боль без отрады и без слёз!

И что ж теперь? И где ж всё это? О, как убийственно мы любим!

И долговечен ли был сон? Как в буйной слепости страстей

Увы, как северное лето, Мы то всего вернее губим,

Был мимолётным гостем он! Что сердцу нашему милей!..

Первая половина 1851

«Последняя любовь»

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней…

Сияй, сияй, прощальный свет

Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,

Лишь там, на западе, бродит сиянье, -

Помедли, помедли, вечерний день,

Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность…

О ты, последняя любовь!

Ты и блаженство, и безнадежность.

Между серединой 1851 и началом 1854

Стихотворение посвящено воспоминаниям о последних часах жизни Денисьевой

Весь день она лежала в забытьи,

И всю её уж тени покрывали.

Лил тёплый летний дождь – его струи

По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она,

И начала прислушиваться к шуму,

И долго слушала – увлечена,

Погружена в сознательную думу…

И вот, как бы беседуя с собой,

Сознательно проговорила

(Я был при ней, убитый, но живой):

«О, как всё это я любила!»

Любила ты, и так, как ты, любить –

Нет, никому ещё не удавалось!

О господи!.. И это пережить…

И сердце на клочки не разорвалось …

1864

Текстуальные сближения стихов Ф.И. Тютчева с романами и повестями И.С. Тургенева

Неполноценность героя выражена в горестной «самокритике»

Тютчев Тургенев

Не раз ты слышала признанье: « Я, точно, недостоин Вас. Я не стою того,

«Не стою я любви твоей…» чтобы Вы для меня отторглись от Вашей

сферы».

Перед любовию твоею «Я расстаюсь с вами, вероятно навсегда,

Мне больно вспомнить о себе… и оставить Вам о себе память хуже той,

которую я заслуживаю, было бы слишком

горько. Вот для чего я пишу к Вам. Я не

Пойми ж и ты моё смиренье хочу ни оправдываться, ни обвинять

Пред сердцем любящим твоим. кого бы то ни было, кроме самого себя…»

Текстуальные сближения

Л.Н. Толстой

А.И. Куприн

«Анна Каренина»

«Олеся»

Н.С. Лесков

Ф.М. Достоевский

«Очарованный странник»

«Идиот»

Особенность тютчевских эпитетов, сравнений, метафор

«Раздвоенный, разящий, движущийся» эпитет

Нередко одно определение совмещает слова, далёкие

(а иногда и противоположные) по смыслу :

с того блаженно-рокового дня

Нетрадиционные сравнения , чаще «обратные».

Обычно сравнение предполагает, что менее известное (зримое, понятное) сопоставляется с более привычным, наглядным. У Тютчева чаще наоборот, поэтому его сравнение можно назвать «обратным сравнением».

Брала знакомые листы

И чудно так на них глядела,

Как души смотрят с высоты

На ими брошенное тело…

Цель тютчевского сравнения не в прояснении образа, а в углублении.

Богатейшая метафоричность.

Метафора Тютчева обнажает трагическую сущность бытия, выраженную в самых будничных и повседневных понятиях :

Увы, что нашего незнанья

И беспомощней и грустней?

Кто смеет молвить : до свиданья

Чрез бездну двух или трёх дней?

Любовь