МБУДО «Вяземская ДШИ имени А.С. Даргомыжского»

Методическая работа на тему:

«Специфика деятельности преподавателя в работе с детским коллективом»

Выполнил:

Преподаватель высшей категории

Миронова Ираида Ивановна

Вязьма, 2018

В учебном процессе детской музыкальной школы важное место занимают коллективные формы детского музыкального творчества: оркестр баянов и аккордеонов, различные ансамбли, оркестр русских народных инструментов, хор.

Занятия в оркестре развивают музыкальный кругозор учащихся, чувство ритма, эмоциональность исполнения, эстетический вкус, предоставляют возможность исполнять сложные произведения, чем те, которые они играют в классе на уроках специальности.

Занятия учащихся в оркестре – это коллективное творчество, где каждая партия имеет свои выразительные задачи, свои функции и только соединив их все вместе, ученики услышат полное звучание произведения.

Учащиеся учатся слышать все партии, выделять главные, слышать объем звучания всего оркестра. Каждый ученик понимает, что от его исполнения зависит звучание произведения, что нет незначительных партий, и у него развивается забота об общем деле, творческая ответственность.

Дети любят играть в оркестре. Им нравится принимать участие в концертах. Для многих из них – это единственная возможность выступить перед большой аудиторией, так как не все ученики могут быть солистами.

Занимаясь в оркестре, учащиеся проникаются уважением к труду музыкантов, у них появляется желание услышать настоящие профессиональные коллективы. Впоследствии эти дети становятся активными слушателями и пропагандистами музыки.

Руководитель детского оркестра русских народных инструментов прежде, чем приступить к работе с новым произведением, должен изучить подробно все нюансы, связанные с новым репертуаром для детей, изучить историю создания произведения, самому проиграть все партии, прочитать партитуру полностью, услышать все гармонии, разобраться в функциях разных инструментов, чтобы составить грамотный план работы над музыкальным произведением.

Проведение репетиции требует от руководителя наличие педагогических способностей, умения работать с коллективом, определенного такта, умения воздействовать на психику детей, требуется, чтобы он проявлял заботу о своих маленьких музыкантах, умело делал замечания в форме, не затрагивающей самолюбия, помнил, что нужно экономить силы детей.

Очень важно создать на репетиции атмосферу, которая увлечет детей в творческий процесс, заставив их совместно работать над произведением. Творческая атмосфера, без которой трудно добиться хорошего результата на репетиции, зависит целиком от умения, опыта и личных качеств руководителя. Создать такую атмосферу – его первейшая задача. Работа на репетиции не должна превращаться в будничное ремесло.

Нужно обращаться не только к разуму, но и к чувству исполнителей. Хорошо, когда, говоря об оттенке, преподаватель подскажет хотя бы одно слово, которое образно дополнит представление о данном форте или пиано (например: таинственно, утомленно, безжизненно, величественно и т. д.) Такие замечания конкретизируют задачу, так как являются как бы подтекстом музыки.

На примере работы над русской народной песней «Волга – реченька» я хочу рассказать о роли, специфике и задачах руководителя в детском коллективе – оркестре русских народных инструментов ДШИ.

Я выбрала русскую народную песню именно потому, что народная музыка наиболее доступна для восприятия детей, в ней музыкальные образы раскрываются в словах песни, а мелодия близка к восприятию своей красотой и простотой. Изучение народной песни воспитывает у детей целый комплекс выразительных средств, раскрывающих музыкальные образы, заставляет активно мыслить, вызывает в их сознании понятия, представления, эстетические чувства, учит любить и понимать народную музыку, является воспитательной силой через познание истории своего народа. Благодаря русской народной песне дети глубоко проникают в образный мир произведений классиков, современных авторов. Нравственный смысл, мотивы и идеи, заложенные в русской народной песне, обладают огромной воспитательной силой.

Детям полезно получить представления о взаимоотношениях молодых людей, знакомиться с этическими и эстетическими идеалами русского народа. Песня формирует такие качества как преданность, верность, искренность и сострадание.

Руководитель, выбрав программу для работы с оркестром, готовит сообщение и доводит его до сведения учащихся:

«Русское народное творчество отличается исключительным богатством и разнообразием. Особое место в жизни народа занимала песня. Она сопровождает человека от колыбели до могилы. Радости и печали, надежды и ожидания, мечты о счастье, народ воспевал героев – богатырей, великие битвы, рассказывал о трудовых подвигах, о событиях в личной жизни – все это находило отражение в народном песенном творчестве. Отсюда – богатство и многообразие жанров русской народной песни. Содержание и характер народной песни определялись историческими событиями и бытом простого народа.

«Русская песня – это русская история»,- говорил А. М. Горький.

Народная музыка проста и выразительна, она отличается большими художественными достоинствами. Композиторы всех времен изучали народное творчество и использовали русские народные песни, танцы, наигрыши в своих произведениях.

Большую задушевность придают песням обращения героев к природе, где сказывается глубокая любовь русского народа к своей Родине. Задушевный тон песен усиливается широким применением существительных ласкательного значения: цветики, реченька, сердечушко…. Напевность музыкальность песен создается и поддерживается повторениями обращений, отдельных слов.

В наиболее художественно совершенных вариантах протяжная лирическая песня представляет одну из непревзойденных вершин в развитии музыкальной творческой мысли русского народа. Эти песни – наиболее красочное выражение страдания народного.

Песня «Волга – реченька» относится к лирическому жанру, а по тематике её можно классифицировать как любовную. В песне говорится о девушке, тяжело переживающей разлуку с любимым. Настроение тревоги из-за того, что милый не простился с ней передано в начале песни: «бьёт волнами в берега». Слова «туман и волны» символизируют её печаль. Здесь присутствуют вопросительные интонации «Неужели ко мне милый не вернется никогда?» Дальше девушка повествует о том, как она росла красивой и полной сил, но от тоски к своему возлюбленному стала увядать, потеряв надежду на счастье. Об этом говорят слова: «Цвела вишня всем на диво, ветром сдуло белый цвет». Потерю надежды на счастье мы можем услышать в следующих строках: «Я б другого полюбила, да любови в сердце нет». И основная мысль заложена в строках: «Хорошо любить такого, кто любовью дорожит!» Несмотря на свои переживания, девушка выражает надежду на то, что милый все – таки вспомнит о ней».

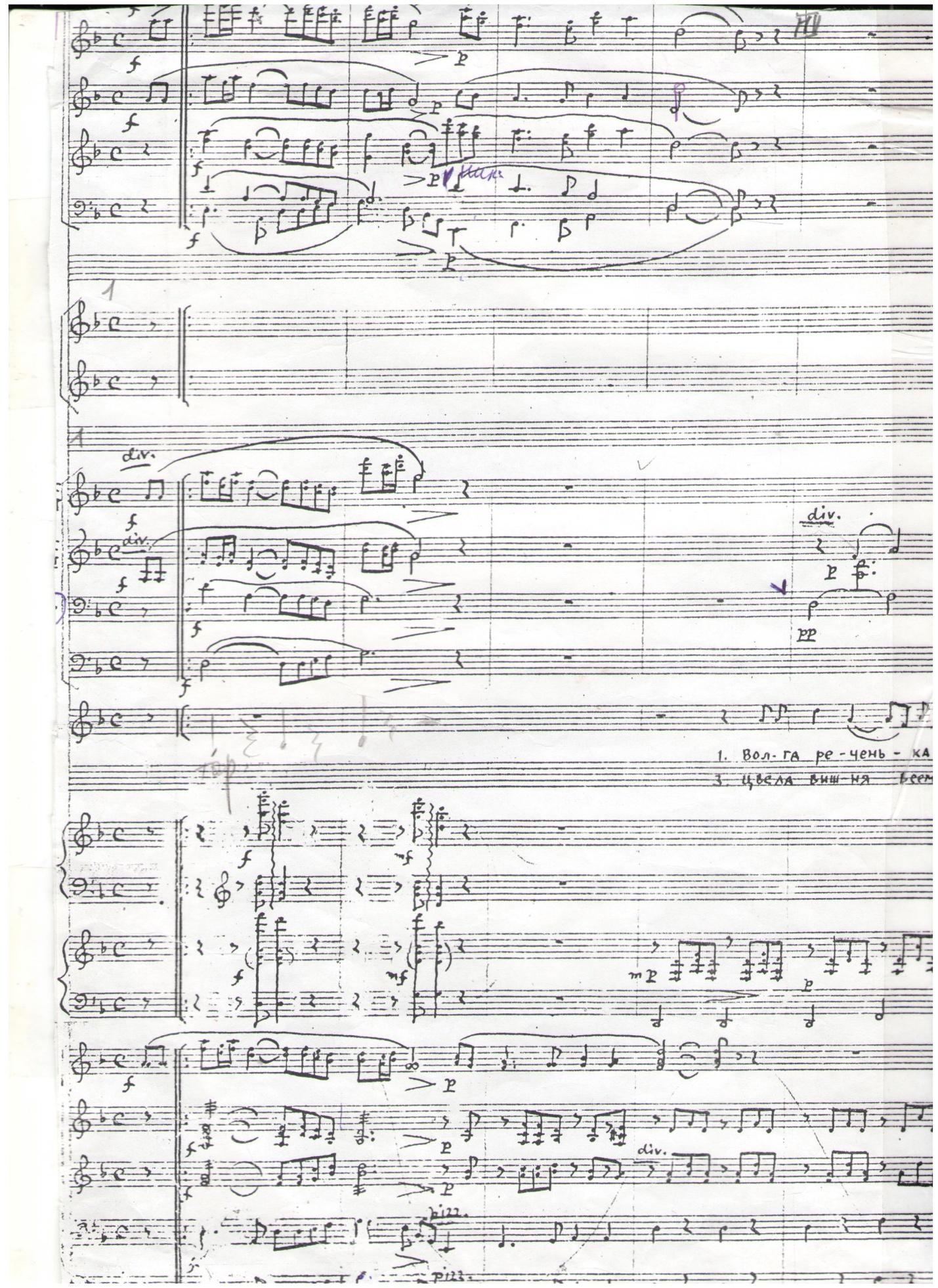

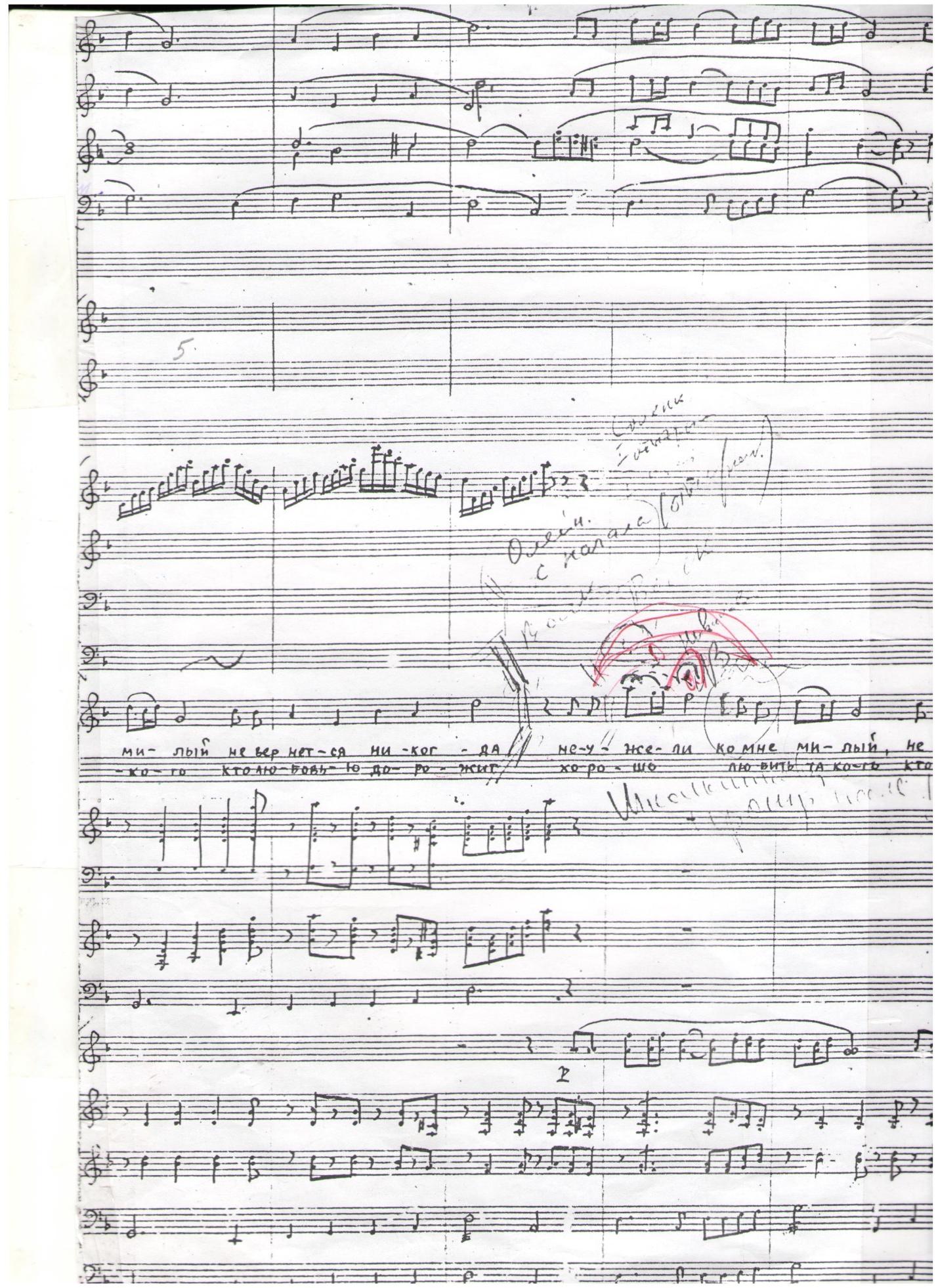

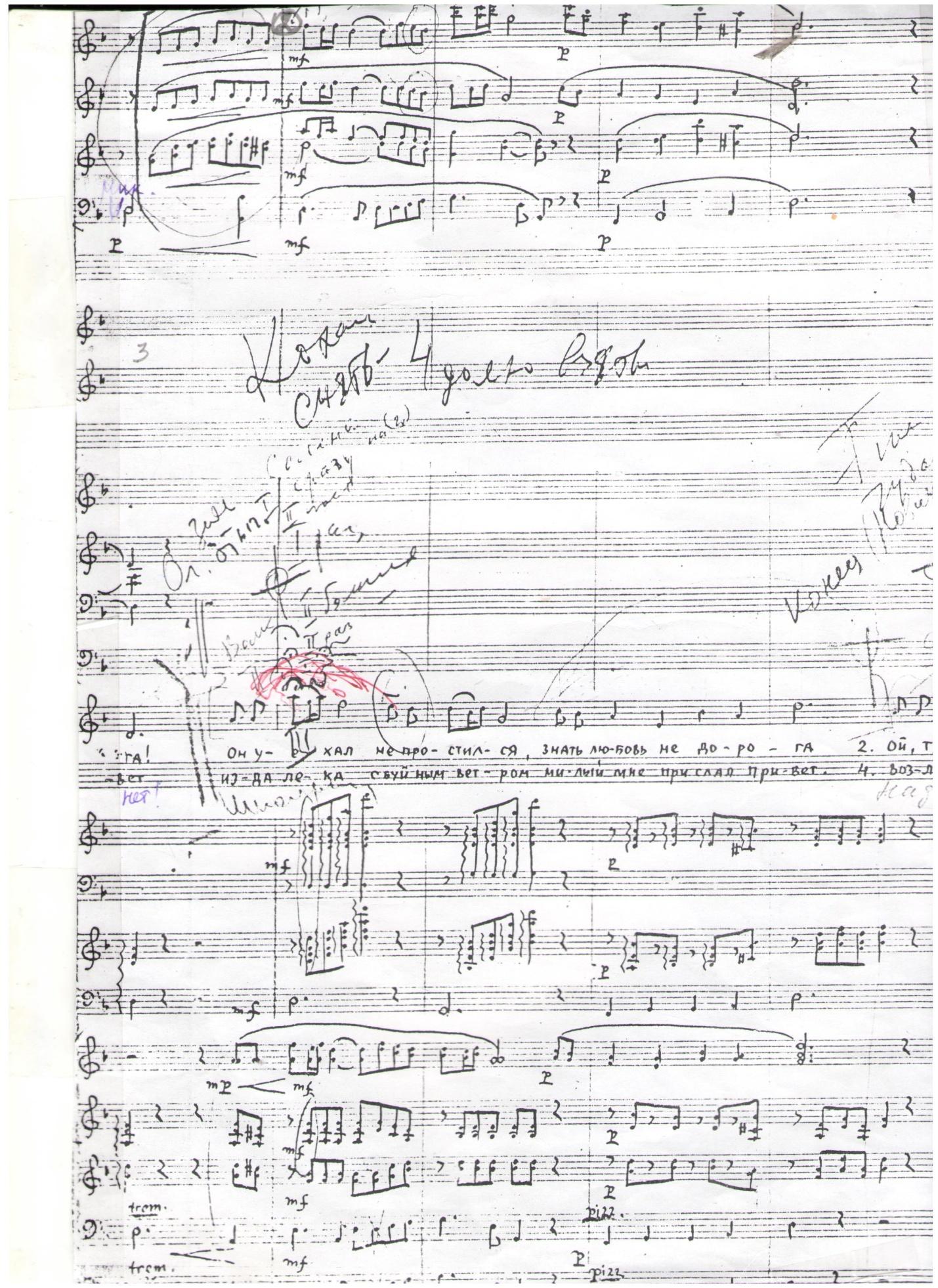

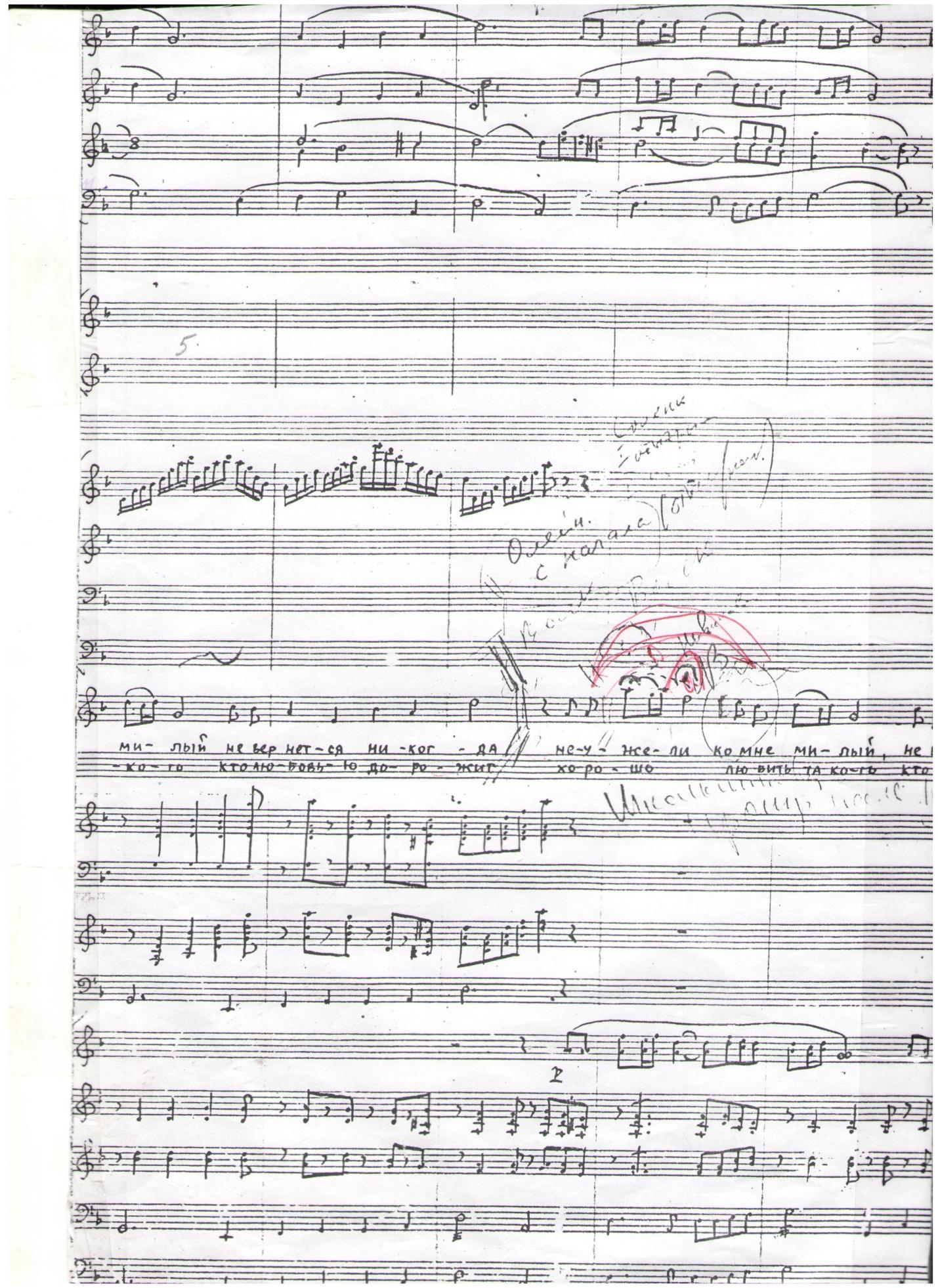

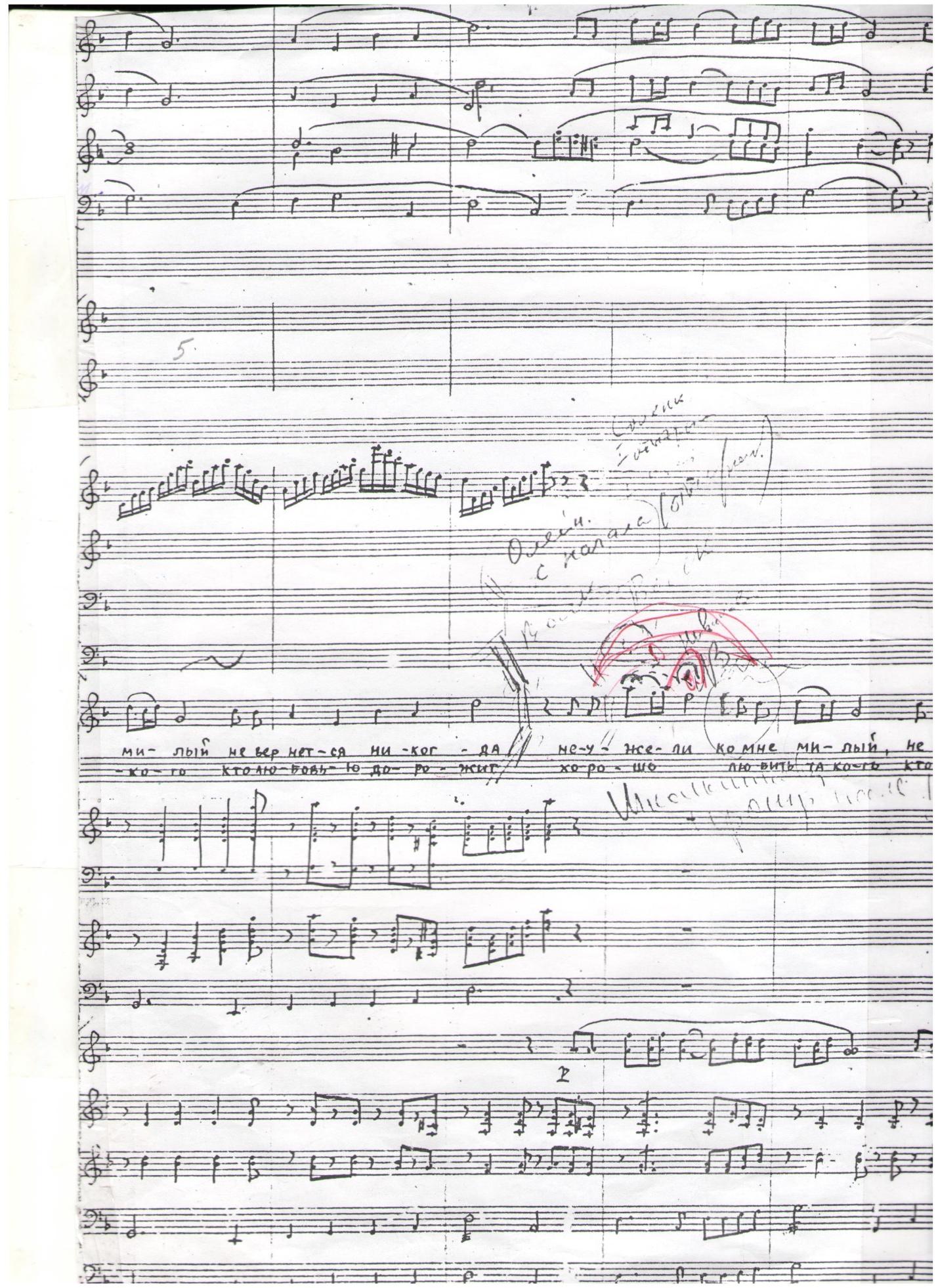

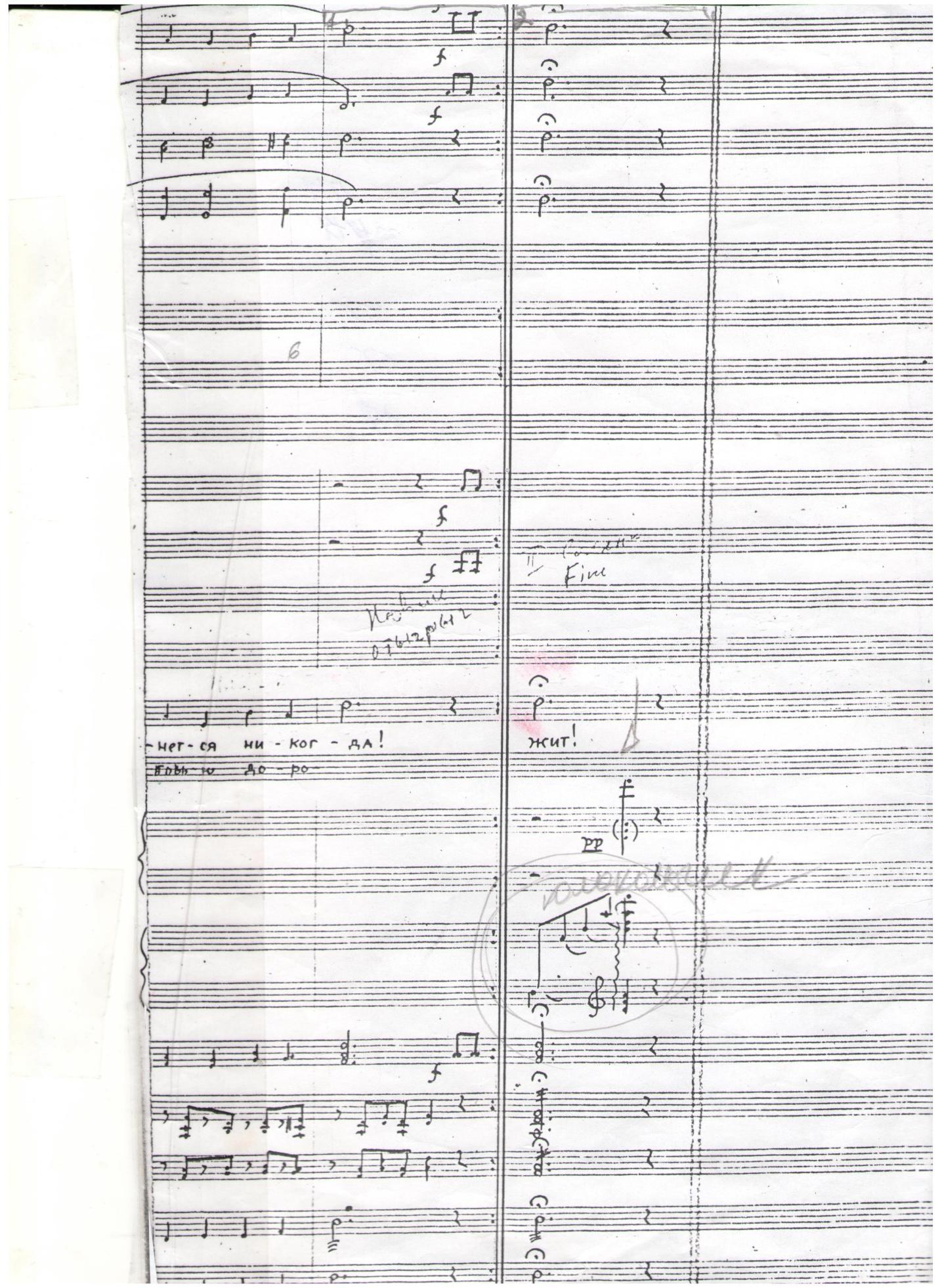

Разучивание русской народной песни Семенова «Волга – реченька», (инструментовка Ю.Чернова) детским оркестром русских народных инструментов. Солистка - преподаватель ДШИ.

В обязанности руководителя входит настройка инструментов оркестра, проверка наличия партий, подготовка к прослушиванию выбранной руководителем песни.

После обсуждения о полученных впечатлениях участниками коллектива об услышанном музыкальном произведении, принимаемся к чтению партий с листа. Песня написана в тональности d moll.

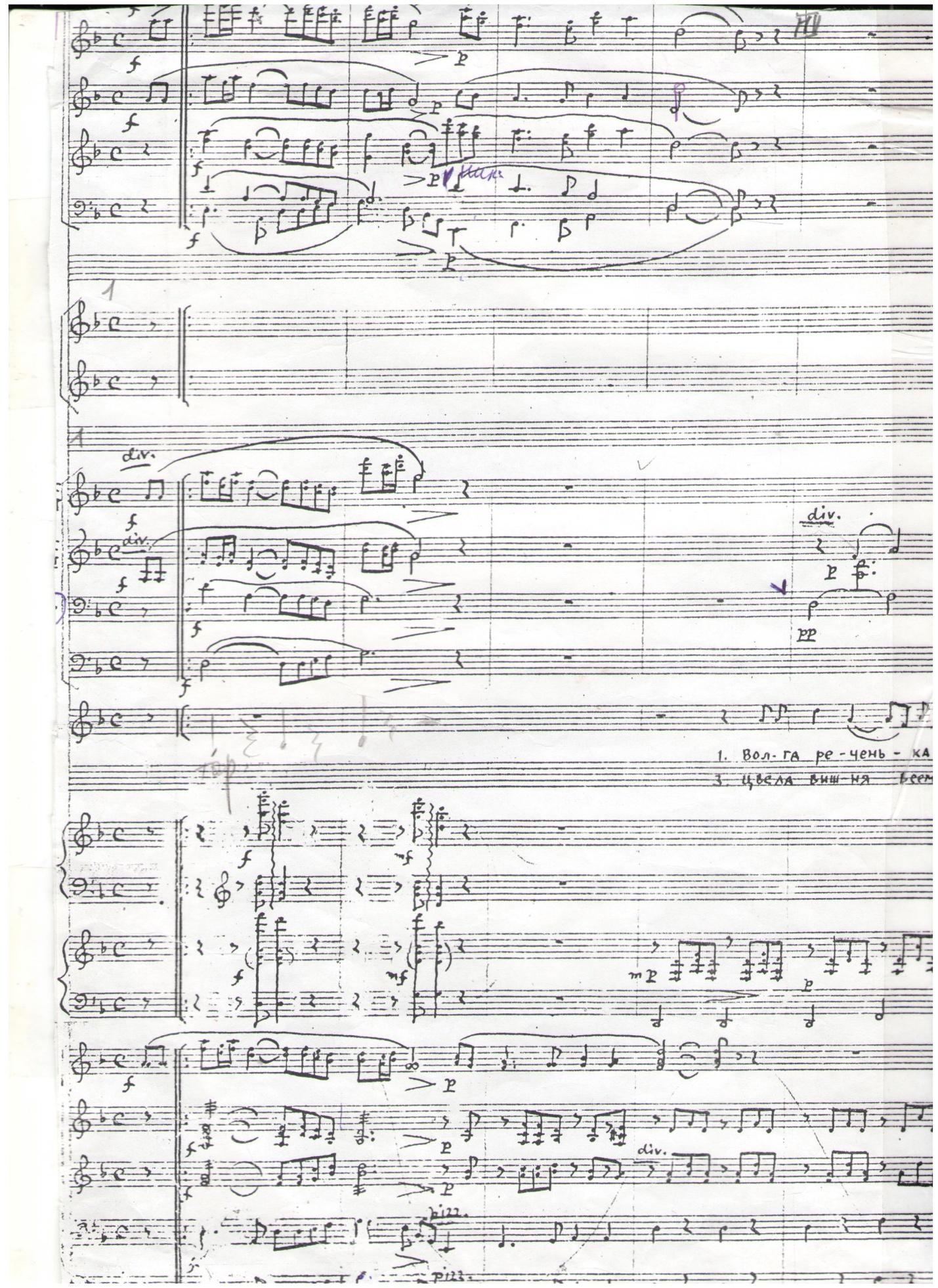

Вначале звучит вступление (4 такта) у всего оркестра. Мелодия – у баянов, домр малых (2 такта), альтовых, балалаек. Затем продолжают мелодическую линию домры альт, бас (меццо-сопрановой домры у нас в коллективе нет). Партия гуслей усиливает впечатление от взволнованной мелодии, изображая волны реки.

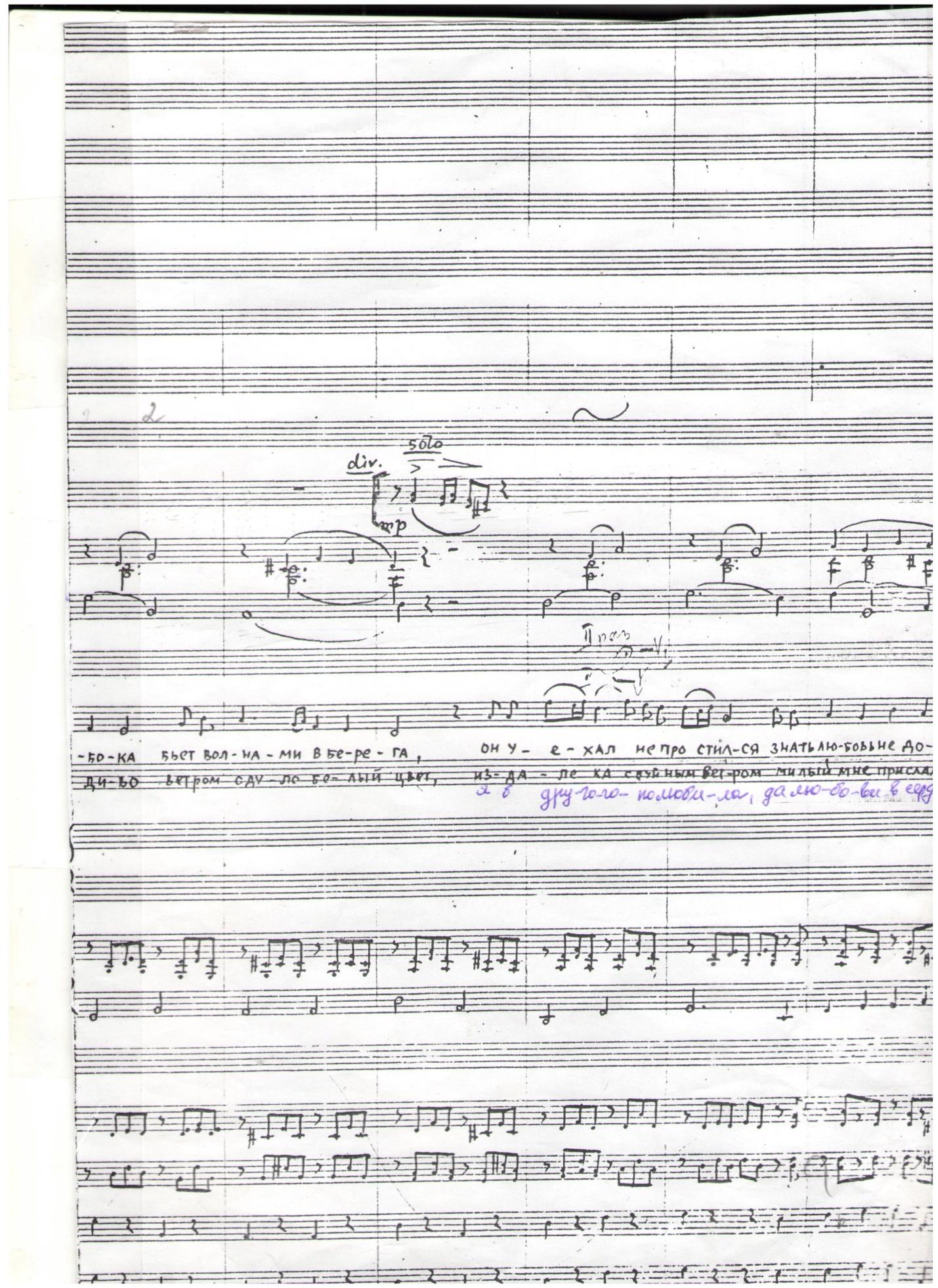

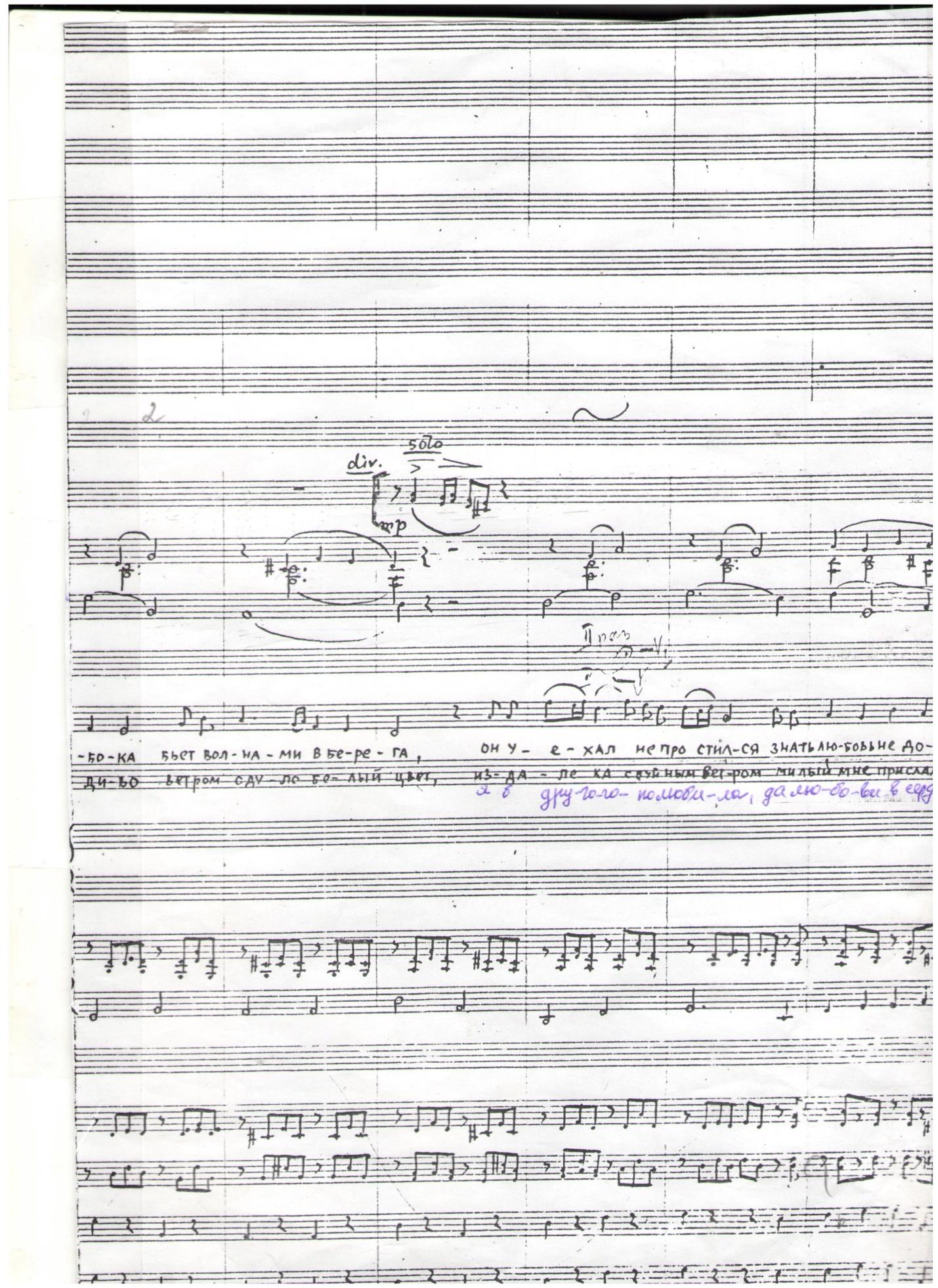

1 куплет (1я цифра) – в оркестре – прозрачный аккомпанемент, играют балалайки гармоническую функцию, баяны поддерживает эту гармонию звуком p. В 4м такте 1й цифры баяну необходимо исполнить своё solo , более ярким звуком, взволнованно, подчеркивая слова о тревоге девушки. 5, 6 такты – гармоническая линия, в 7м такте баяны исполняют мелодию с солистом. 8 такт – вступление домровой группы. В 9м такте для усиления переживаний девушки добавляются инструменты: балалайка прима, гусли (играют штрихом арпеджато, изображая волны реки). Звук прибавляется до mf, у балалаек – гармоническая функция.

2й куплет (2я цифра) – баяны исполняют шестнадцатые ноты по гармонии, домра альт поддерживает мелодию солиста, гусли продолжают играть аккорды штрихом арпеджато, у балалаек – гармоническая функция. Все эти звуковые моменты подчеркивают печаль и переживания молодой девушки. Начиная с 7го такта, появляется мелодия у домр альт и бас.

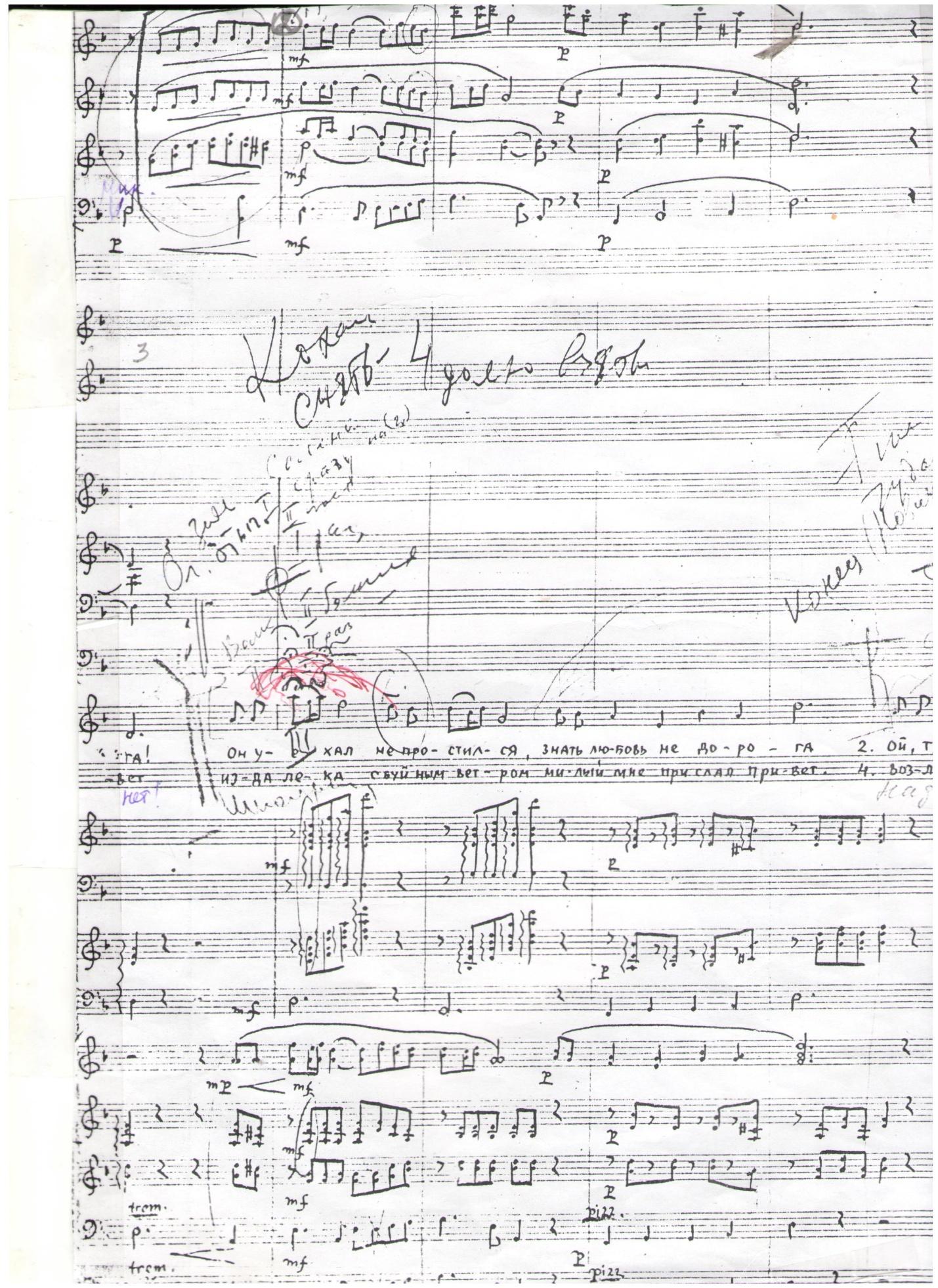

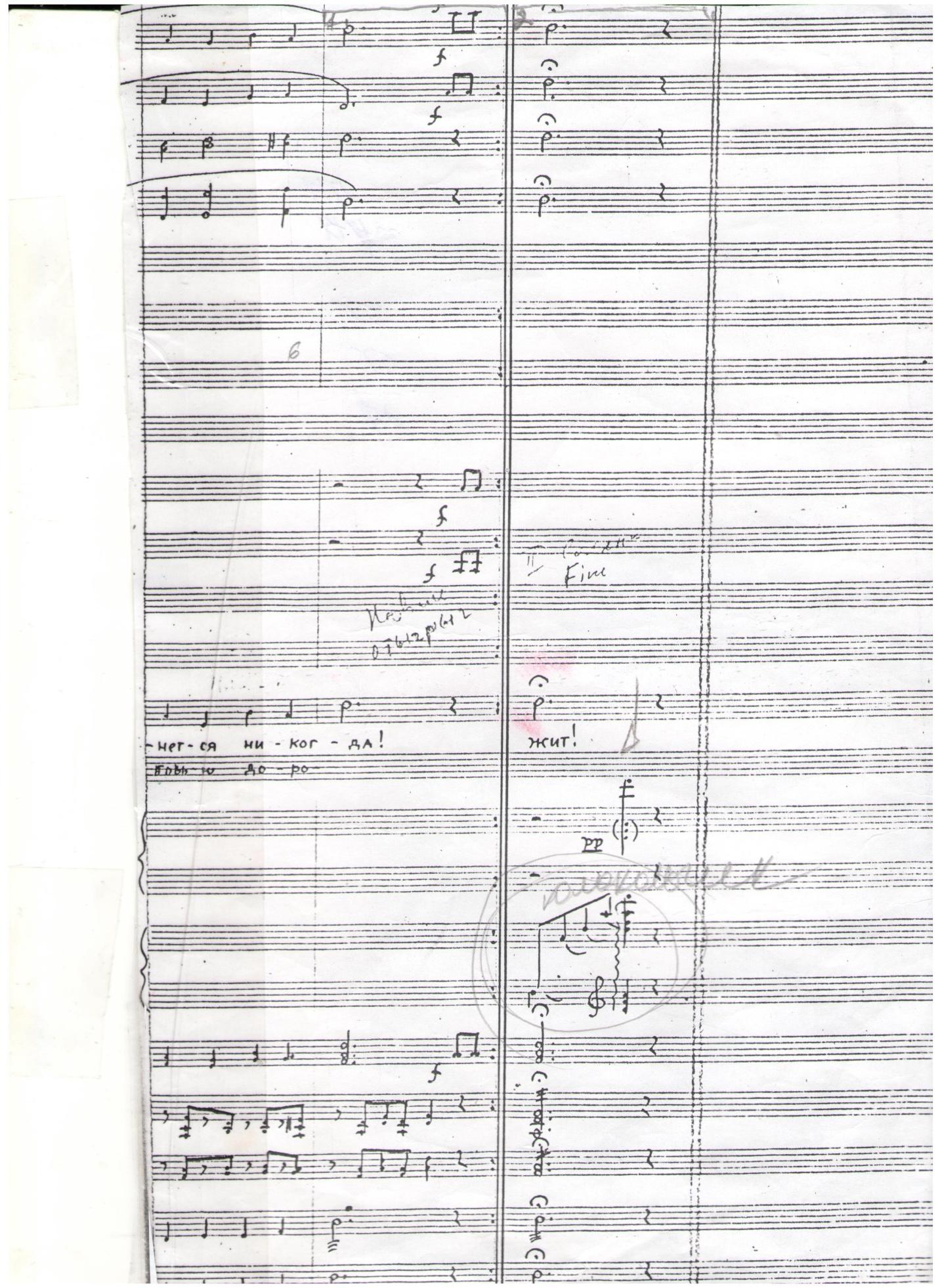

Затем идет реприза, переход на начало партитуры и звучит вступление на звуке f, затем – диминуэндо к началу 3го куплета.

3й куплет (1я цифра) – в партитуре указано повторение 1й цифры, но в тексте идет рассказ о том, что девушка цвела как вишня, а от печали и тоски стала увядать, поэтому исполнение 3го куплета должно звучать взволнованней, при помощи агогических оттенков мы можем разнообразить темп не забывая о том, что необходимо вернуться к прежнему после окончания фразы, то есть «сколько взяли, столько и отдали».

4й куплет (2я цифра) – в партитуре указано повторение 2й цифры. В тексте мы слышим вначале недоверие к молодому человеку, при повторении последней фразы – прозвучать должна фермата на звуке f и настроение меняется, девушка верит в дальнейшее свое счастье и благополучие. Это кульминация песни. Мелодия успокаивается и заканчивается звуком p с небольшим замедлением.

При разучивании произведения коллектив сталкивался с рядом сложностей, так как коллектив детский, а репертуар стараемся исполнять разнообразный по содержанию и сложности. Отдельно разучивали аккомпанемент: партии балалаек, баса, контрабаса. Эти функции в оркестре очень важны, так как гармоническая поддержка солиста звучит именно в этих партиях. Балалайки должны прозвучать одновременно с хорошим нажатием на лады, чтобы были слышны полные аккорды мягко и непринужденно. Бас и контрабас - без лишнего напряжения звука, но выразительно. Динамика должна соответствовать содержанию произведения и следовать за солистом.

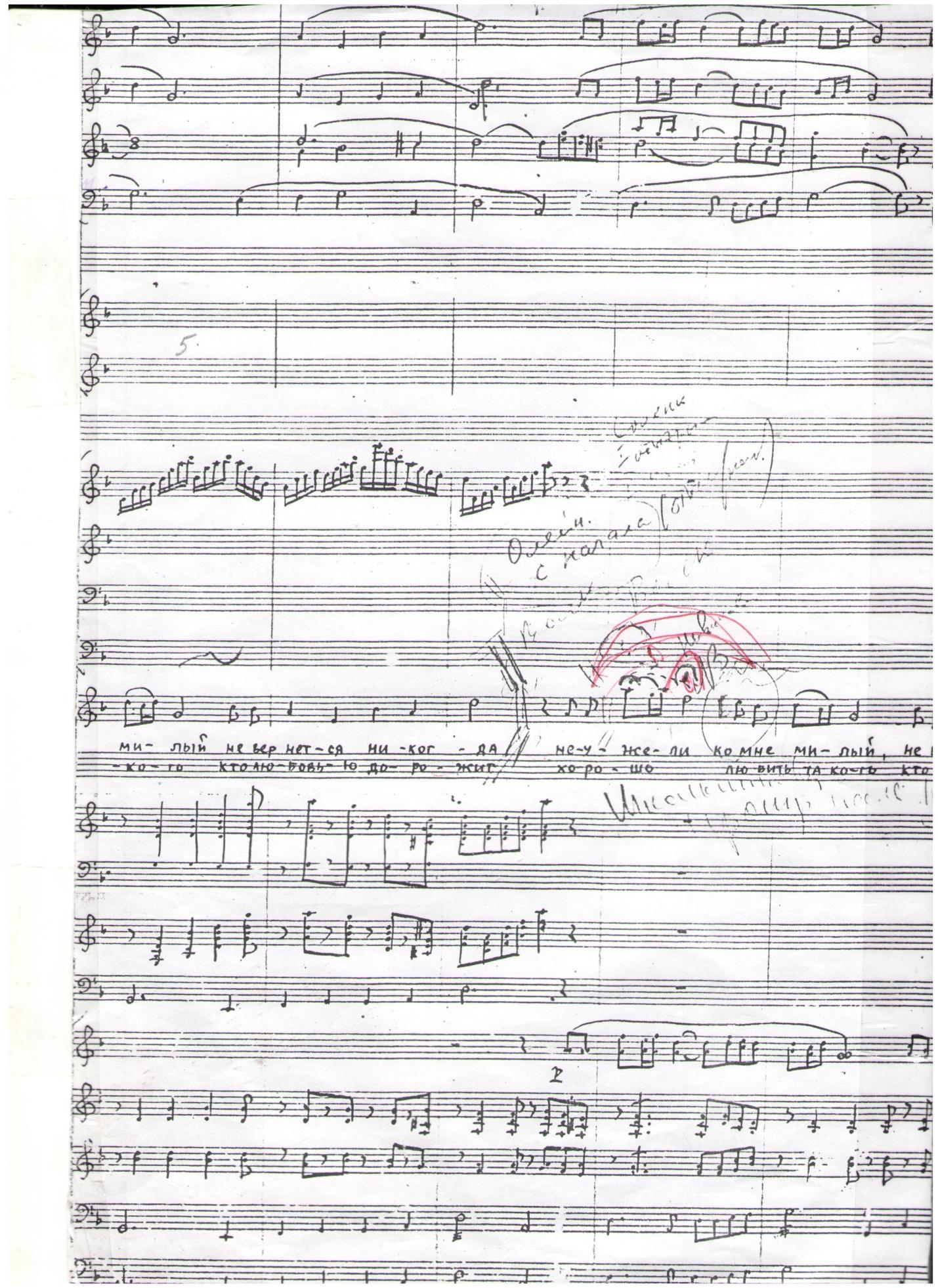

Домровые партии разучивали отдельно с каждым учеником, затем по группам: домры малые – 1я группа; домры альтовые – 2я группа; домры басовые – 3я группа. Затем соединялись малые и альтовые домры, слушали переходы мелодических линий от одного инструмента к другому. Басовая вместе с альтовой – работали над одновременным исполнением мелодических и гармонических функций. После такой плодотворной работы соединялись домровые инструменты все вместе, отрабатывая единые штрихи, в основном тремоло, снятия лиг, темп, ритм, характер, динамика произведения.

Партия баянов достаточно сложная, поэтому заслуживает много внимания. Темы мелодии нужно исполнять очень выразительно, в характере песни. Шестнадцатые ноты учили разными штрихами для того, чтобы на концертном выступлении они прозвучали ровно и в характере песни, изображая плеск волны.

Партия гуслей не должна заглушать всего оркестра, но в то же время создавать впечатление глубоких аккордов, взволнованности в музыке, поддержать гармонию и кульминацию песни.

После выученных партий, соединяли все инструменты вместе, отрабатывая единую динамику, снятия лиг, ритм, штрихи, тремоло, добивались прозрачности в звучании, выразительности исполнения.

Солистка оркестра – талантливый преподаватель и певица, поэтому выученный аккомпанемент исполнять было не сложно. Важной задачей для оркестрантов было – слушать мелодию солиста и быть на втором плане, но показывать главные моменты из партитуры, о которых сказано выше, помогать созданию нужного образа песни.

Всей этой работой занимается руководитель детского оркестра. Поэтому понятие «руководитель окестра» включает в себя нечто большее: разучивание с участниками оркестра их партий, умение контролировать качество исполнения, знания их исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказывать верный путь к исправлению тех или иных недостатков. Таким образом, в деятельности педагога объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. Руководитель должен хорошо владеть инструментами русского народного оркестра – балалайками, домрами, баяном, гуслями, ударными инструментами - как в техническом, так и в музыкальном плане. Плохой исполнитель никогда не станет профессиональным руководителем, и наоборот – даже опытный музыкант не достигнет значительных результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законов ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не почувствует художественного единства и взаимодействия между партией солиста и партией аккомпанемента, и главной роли руководителя коллектива.

При всей многогранности деятельности руководителя, в центре его внимания находятся, безусловно, творческие аспекты. Творчество – это творение, открытие нового, источник материальных и духовных ценностей. Творчество – это активный поиск еще неизвестного, который расширяет наше познание, дает человеку возможность по - новому воспринимать окружающий мир и самого себя. Необходимым условием творческого процесса педагога является наличие замысла и его воплощения. Реализация замысла органично связана с активным поиском, который выражается в раскрытии, корректировке и уточнении художественного образа произведения.

Руководитель занимается организационными вопросами: беседы в коллективе о поведении на репетициях, подбор репертуара, грамотное написание партий, знакомство учеников с новыми произведениями в исполнении оркестра русских народных инструментов, а так же с композиторами, посвятившими своё творчество оркестру русских народных инструментов. Нужно помнить, что руководитель оркестра – не только учит партии, но и помощник ученикам в открытии новых талантов, развитии творческой индивидуальности и инициативы детей, поддержании хорошего настроения и взаимоотношений между участниками коллектива.

Мобильность, скорость и активность реакции также очень важны для профессиональной деятельности руководителя. Творческое вдохновение передается детям и помогает обрести психологическую уверенность, мышечную свободу. Воля и самообладание – свойства, одинаково необходимы руководителю, который должен твердо помнить, что ни останавливаться, ни исправлять свои ошибки недопустимо, как и демонстрировать свою реакцию на ошибку.

И самое основное – любить детей, быть увлеченным своей работой и постоянно совершенствовать своё творчество.

Литература.

1. Яковлев Н.Д. «Об эстетическом воспитании школьников». Москва, 1965.

2. Никитина Г.М. «Радость совместного творчества». Москва, 1991.

3. Нелюбина А.А. «От урока к празднику». Москва, 1991.

4. «Специфика деятельности концертмейстера в работе с детским коллективом».

5. Контрольная работа по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации «Обработка В. Соловьева – Седого «Не тревожь

ты себя, не тревожь» для голоса с аккордеоном (баяном)».

6. Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах». Москва, Советский композитор, 1988.

7. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Психолого – педагогические аспекты деятельности концертмейстера ДШИ». Канд.пед.наук, доцент Л.П. Самойлов, канд.пед.наук С.Н. Сидорова.

8. Кононенко «Концертмейстер: возрождение профессии.- М., МГТУ, 2005 – С. 88-93.