Реферат

Тема: «Внеклассная работа по изобразительному искусству»

Захарова Анастасия Львовна, учитель ИЗО

высшая категория, МОУ СОШ №3 Г. о. Подольск

2023

Помимо занятий в классе в учебные часы, педагогу часто приходится проводить занятия с учениками вне класса и вне школы. Виды внеклассной работы: ИЗО кружки, экскурсии, беседы, лекции, внеклассная индивидуальная и коллективная поисковая деятельность. Это домашние задания. Важно работать в контакте с родителями, беседуя с ними о важности правильного восприятия прекрасного, окружающего мира, о месте и роли человека в созидании. Вместе искать актуальные темы для диспутов и реализации вопросов в творчестве. Совместная работа в подготовке тематических и итоговых выставок, экскурсии, которые проводят дети для взрослых.

Внеклассная и внешкольная работа преследует в основном те же задачи и цели, что и учебные занятия, но она помогает решать эти задачи шире и глубже, с привлечением нового материала, в более серьезной форме, с опорой на активный интерес учащихся, на их творческую инициативу.

Во внеурочной деятельности по ИЗО можно выделить 4 основных направления:

просвещение в области ИЗО;

опыт творческой деятельности;

школьные традиции и праздники;

воспитание на основе изобразительного искусства в группе продлённого дня.

Под внеклассной и внешкольной работой подразумеваются такие мероприятия: беседы, лекции и доклады с показом репродукций, диапозитивов и диафильмов, организация и руководство изокружками по рисунку и живописи, проведение экскурсий в музеи, на выставки и в мастерские художников, организация различных выставок, выездов на пленэрные зарисовки, оформление помещения к праздникам, организация вечеров-концертов, проведения факультативных занятий.

Одной из самых эффективных форм внеклассной работы является посещение музеев.

Содержание внеклассной работы в школе, выбор форм ее проведения зависят от интересов школьников, их возраста, местных природно-экономических условий, окружающих школу, опыта учителя.

Руководящая роль педагога сохраняется и во внеклассных занятиях. Педагог следит за работой учащихся и их общим развитием, направляет эту работу. Как в классе, так и вне класса он проводит эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства.

Внеклассная работа по изобразительному творчеству - это продолжение учебно-воспитательного процесса, начатого на уроке. Ее разнообразные формы и виды дополняют и углубляют знания учащихся, а также способствуют поддержанию устойчивого интереса к изучению предмета. Внеклассная работа – организованные и целенаправленные занятия с учениками, проводимые во внеурочное время для расширения и углубления знаний, развития индивидуальных способностей, и удовлетворения их интересов и обеспечения разумного отдыха.

Основные цели внеклассной работы по предмету:

- помощь учащимся в определении устойчивых интересов к той или иной области науки, виду деятельности;

- выявление склонностей, способностей и дарований;

- расширение знаний и кругозора учащихся в ходе углубленного изучения программных вопросов, выходящих за рамки учебной программы, но доступных пониманию учащихся;

- осуществление трудового, нравственного и эстетического воспитания учащихся;

- развитие интереса к предмету, самостоятельности, творческой активности.

Основные задачи внеклассной работы:

1. Привитие интереса к изобразительной деятельности.

2. Совершенствовать изо способности, художественный вкус, воображение и мышление;

3. Развитие творческой активности, инициативы и самодеятельности учащихся.

4. Подготовка учащихся к практической деятельности.

5. Организация отдыха учащихся в сочетании с их эстетическим и нравственным воспитанием.

Внеклассная работа по изобразительному творчеству - это особая организуемая форма занятий с учащимися, обладающая сильным эмоциональным воздействием. Она развивает кругозор и воображение учащихся, стимулирует их к самообразованию, пополнению своих знаний, способствует развитию изобретательности и творчества. Эта работа очень разнообразна по видам и содержанию, носит оттенок занимательности, формирует интерес к предмету. Она требует тщательной организации. Форма проведения внеклассных занятий отличается от урока и близка к студии, кружку. Учащиеся посещают по желанию. Оптимальное количество 15-20 человек. Творческую среду помогают создать методы организации: демонстрация произведений для эмоционального настроя, прослушивание музыки. У учителя изобразительного искусства имеются большие возможности для возбуждения интереса к предмету, развития познавательной активности учащихся, осуществления трудового воспитания в процессе изучения предмета. При планировании и проведении индивидуальной внеклассной работы учителю необходимо учитывать некоторые аспекты: психологические особенности учащихся средних и старших классов, возможность рациональной организации учебно-воспитательного процесса, обеспечение индивидуального подхода к учащимся и др. Внеурочная работа объединяет учащихся в дружные коллективы, связанные общими интересами и увлечениями. Внеклассные занятия, в большей степени, чем урок, приспособлены для развития у учащихся самостоятельности в работе, творческой самостоятельности и изобретательности. Они позволяют глубже и конкретнее познакомить учащихся со многими вопросами художественного творчества, установить более тесную связь изучаемого теоретического материала с практикой его использования, привить и развить многие ценные практические навыки и умения. Внеурочные занятия имеют отличные от урока формы организации, методы и содержание. Для такой работы учитель изобразительного искусства должен быть вооружен соответствующими знаниями. Следует подчеркнуть, что не может быть успешной внеклассной работы без ее начала на уроке. Принцип единства урочной и внеурочной работы – важнейший принцип организации учебно-воспитательного процесса.

Формы внеклассной работы по изобразительному искусству.

Кружок - наиболее распространенный вид внеклассной работы. Занятия изобразительным искусством в школьных кружках являются как бы продолжением классных занятий. Но кружковые занятия имеют свои особенности. Цель кружка – удовлетворение познавательных интересов учащихся, увлекающихся искусством. Кружок имеет постоянный состав и может объединять как учащихся одного возраста, так и школьников разных классов. Во-первых, это занятия для тех, кто серьезно интересуется изобразительным искусством и эти занятия являются для них в какой-то степени эстетической потребностью. Во-вторых, структура деятельности кружка отличается от классных уроков. На уроках учитель обязан изучать со школьниками определенные вопросы, предусмотренные школьной программой. Организация же работы кружка включает составление программы занятий с учетом склонностей и интересов учащихся разного возраста. Конечно, это не означает, что педагог должен давать детям лишь то, что они хотели бы получить. Здесь берутся во внимание и подготовленность по искусству каждого учащегося, и возможности кружка (обеспеченность изобразительными материалами, наглядными пособиями и др.). Вот почему составляется несколько вариантов программ, предусматривающих различные установки и характер деятельности.

Изокружки могут быть самые различные: рисунка и живописи, лепки, декоративно-прикладного искусства, оформительского дела, линогравюры, керамики, юных искусствоведов, мозаики и т. д.

Интересным и содержательным видом учебно-воспитательной работы являются экскурсии. Они углубляют знания, полученные учащимися в часы классных занятий, расширяют их кругозор и активизируют самостоятельную работу над рисунками.

Экскурсии устраиваются с целью полнее раскрыть отдельную тему учебной программы, глубже ознакомить с видами изобразительного искусства, дать ясное представление о специфике творческой работы художника. Экскурсии - форма организации обучения, которая позволяет проводить наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных условиях. На экскурсии применяются все методы обучения.

После экскурсии необходимо провести итоговую беседу, выяснить, как учащиеся восприняли все увиденное и услышанное. Если дети что-то неправильно поняли или не восприняли, следует разъяснить эти вопросы.

Внеклассные беседы проводятся в тех случаях, когда затронутая на уроках тема вызвала особый интерес учащихся, и они изъявили желание получить более глубокие знания по данному вопросу, а также в тех случаях, когда сложная тема не дает возможности в учебные часы полностью изложить интересный материал. Первый вид бесед организуется по инициативе школьников, второй - по инициативе наставника.

В средней общеобразовательной школе лекционный метод обычно применяется в старших классах. Но лекция по изобразительному искусству с показом репродукций и диапозитивов может быть использована и в среднем звене (четвертый - шестой классы). В этом случае лекция значительно отличается от обычных лекций высшей школы: она охватывает гораздо меньший круг вопросов, строится с учетом возраста и подготовленности учащихся, материал излагается в простой и занимательной форме и длится не все 45 минут, а с небольшими паузами, которые заполняются собеседованием.

Олимпиады, конкурсы, объединения детей по интересам. Для стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся и развития их творческой состязательности в школах, районах, областях и республиках проводятся олимпиады, конкурсы, организуются выставки детского творчества. Эти формы внеклассной работы заранее планируются, для участия в них отбираются лучшие школьники, что дает большой импульс для развития их способностей и задатков в различных отраслях знаний. В то же время они позволяют судить о творческом характере работы учителей, их умении искать и развивать таланты.

Конкурсы детского рисунка, поделок, конструкций, -- действенная форма развития талантов, выявления творческих возможностей детей и их дарований. Подведение результатов таких конкурсов, оглашение имен победителей происходит публично в торжественной обстановке.

В настоящее время появилась такая форма организации творческой деятельности детей как арт-студия. Арт-студия - комплексное игровое пространство, включающее в себя этюд-класс, выставочный зал, музыкальную гостиную и изостудию. Эта модель создана исходя из практического опыта и возможности использования помещений. Каждый из кабинетов выполняет определенную функцию и соответствует соответствующим узким требованиям. Попадая на занятия в арт-студию, ребенок словно погружается в творческую атмосферу, чувствуя себя свободно и раскрепощенно. Для детей это пространство является не просто игровым - они воспринимают его как отдельный мир.

Факультативные занятия в общеобразовательной школе введены для развития индивидуальных способностей учащихся старших классов, проявляющих повышенный интерес к тому или иному учебному предмету, для расширения и углубления знаний и навыков, которые они получили ранее на обязательных занятиях. Факультативные занятия дают возможность проявить самостоятельность как в овладении научно-теоретическим материалом, так и в практической творческой работе.

Организация работы с одарёнными детьми по изобразительному искусству.

Что же такое одарённость? Редкий индивидуальный дар или социальная реальность? Как её использовать во благо ребёнка?

Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, определяющее возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ.

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу.

Одаренным и талантливым детям свойственны следующие черты:

Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы ценностей у одаренных детей очень широки.

Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу.

Не могут четко развести реальность и фантазию.

Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, игру слов, "подковырки", часто видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми людьми.

Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока "не по зубам". С точки зрения их развития такие попытки полезны.

Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество опасных последствий.

Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них.

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо понимание и некоторое руководство со стороны взрослых, не следует акцентировать внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз.

Известный отечественный психолог Н. С. Лейтес, изучающий детскую одарённость, предлагал различать три категории способных детей:

учащиеся с ранним подъёмом интеллекта;

дети с ярким проявлением способностей к отдельным школьным наукам и видам деятельности (в том числе и внешкольной);

дети с потенциальными признаками одарённости.

Одарённый ребёнок выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в каком-либо виде деятельности, в том числе имеющей стихийный, самодеятельный характер.

Выделяют две формы проявления у детей одарённости:

явная (обнаруживает себя в деятельности ребёнка достаточно ярко и отчётливо, в том числе и при неблагоприятных условиях; достижения ребёнка очевидны);

скрытая (проявляется в замаскированной форме). Причины скрытой одарённости ребёнка заключаются в ошибках, допущенных взрослыми при его воспитании и развитии; в особенностях его взаимодействия с окружающими людьми; в специфике культурной среды (освоении норм поведения).

Основные виды деятельности, в которых проявляется одарённость, таковы:

практическая (одарённость в ремёслах, спортивная и организационная);

теоретическая (познавательная; это интеллектуальная одарённость всех видов в зависимости от предметного содержания деятельности — в области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.);

художественно-эстетическая (хореографическая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная);

коммуникативная (лидерская одарённость, характеризующаяся способностью понимать других людей, строить с ними конструктивные отношения, руководить);

духовно-ценностная (одарённость, проявляющаяся в создании новых духовных ценностей и служении людям).

Остановимся детальней на одарённости в художественно-эстетической деятельности. Художественная одарённость поддерживается и развивается в школах, кружках, студиях. Она подразумевает высокие достижения в художественном творчестве и исполнительском мастерстве — в частности в графике, живописи, скульптуре, фотоискусстве, музыке и пр.

Художественные способности обнаруживают себя раньше других. Дети одарены во всех видах искусства, но более всего заметны их успехи в рисовании (единогласно считают взрослые и дети). Продукт их деятельности (рисунки, картины, эскизы) можно хранить, показывать, изучать как свидетельство талантливости маленького автора.

В художественном творчестве значимую роль играют психологические механизмы — такие, как эмоциональный настрой, потребности, мотивация, а также возрастные и личностные особенности ребёнка.

Сочетание двух функций в художественном образе — изображение и выражение — придаёт этой деятельности художественно-творческий характер, определяет специфику ориентировочных и исполнительных действий, а значит, определяет и специфику способностей к данному виду деятельности.

Развивая художественную одарённость детей, учитель должен ставить перед собой следующие основные задачи:

ознакомление детей с художественным творчеством;

помощь в раскрытии и развитии способностей и индивидуального творческого потенциала каждого учащегося;

создание комфортной среды общения;

стимулирование дальнейшего развития художественных навыков;

социализация посредством полученных знаний;

содействие самоопределению личности.

Учитель должен быть:

увлечен своим делом;

способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;

профессионально грамотным;

интеллектуальным, нравственным и эрудированным;

проводником передовых педагогических технологий;

психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса;

знатоком во всех областях человеческой жизни.

Для реализации этих задач педагоги обычно используют: групповые дискуссии, беседы, игровые и арт-терапевтические методы, а также методы обучения изобразительной деятельности и методы, направленные на развитие социальной перцепции.

Система работы с одарёнными детьми включает следующие компоненты:

выявление одарённых детей;

развитие творческих способностей на уроках;

развитие способностей во внеурочной деятельности (кружки, конкурсы различных уровней, олимпиады).

Продолжая обучать изобразительному искусству детей в 5-м классе, учителю целесообразно посещать уроки ИЗО коллег в начальной школе, а в конце учебного года у учащихся 4-х классов проводить диагностику с целью выявления художественной одарённости, используя приведённые далее методики А. А. Мелик-Пашаева.

Методики, выявляющие направленность ребёнка на создание художественного образа «Линия горизонта». Ребёнок получает лист бумаги, пересечённый горизонтальной линией неправильной формы.

Инструкция: «Это — линия горизонта, разделяющая небо и землю. Раскрась рисунок. Если захочешь, можешь что угодно дорисовывать, добавлять».

Методики выявления художественного воображения «Раскраска персонажей».

Ребёнок получает последовательно, с перерывом, два одинаковых контурных изображения какого-либо персонажа (это зависит от возраста и индивидуальных особенностей ребёнка). Например, это может быть волшебник, в первом случае — добрый, во втором — злой (могут быть и другие фантастические или реальные персонажи).

Необходимое условие — это контраст оценочного отношения к персонажам или контрастность их собственного настроения (например, печаль/радость). Помимо силуэта самого персонажа рисунок должен включать какие-то аксессуары его деятельности (у волшебника это, к примеру, его жезл) и нейтральные детали окружения.

Дети раскрашивают эти рисунки, пользуясь любым удобным для них, но одним и тем же в двух случаях набором материалов.

При проведении уроков изобразительного искусства в среднем и старшем звене педагогу необходимо ориентироваться на следующие направления в работе:

основной метод обучения — от знаний к творчеству;

требование обязательной грамотности исполнения работы — композиционной и изобразительной;

требование завершённости, аккуратности и привлекательности, проявления художественного вкуса в каждой работе (независимо от её характера);

обеспечение соответствия выбранного художественного материала замыслу;

обязательная рефлексия, анализ результатов работы, требование умения защитить и объяснить свой замысел;

стимулирование активного участия в конкурсах (для поощрения оригинальности замысла и повышения качества исполнения).

Для этой категории учащихся положительные результаты обеспечивает использование:

мультимедийного оборудования, позволяющего сочетать информацию различного типа (голосовую, графическую, видео- и аудиоинформацию). Усиление наглядности повышает интерес к предмету и стимулирует высокие результаты;

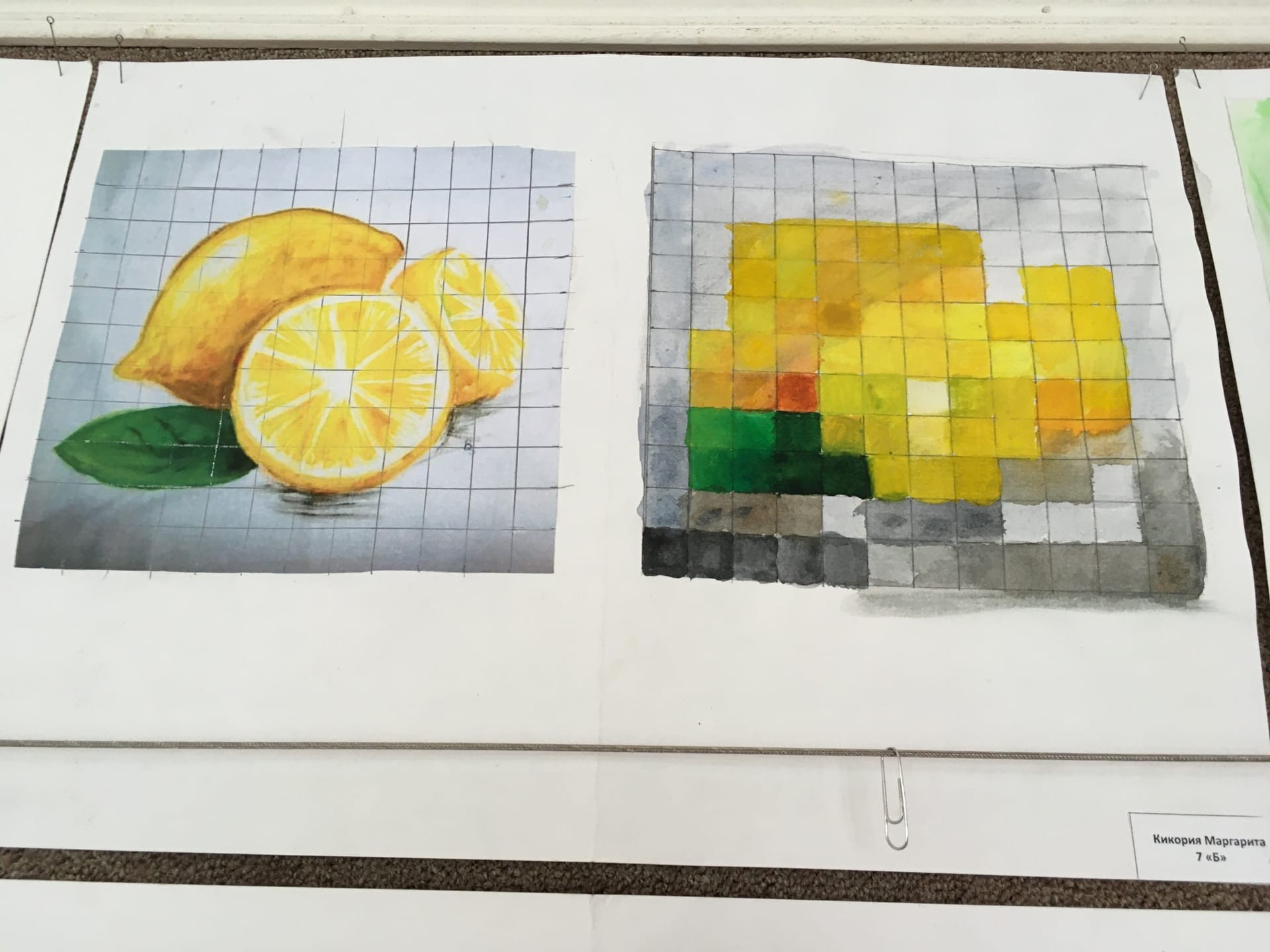

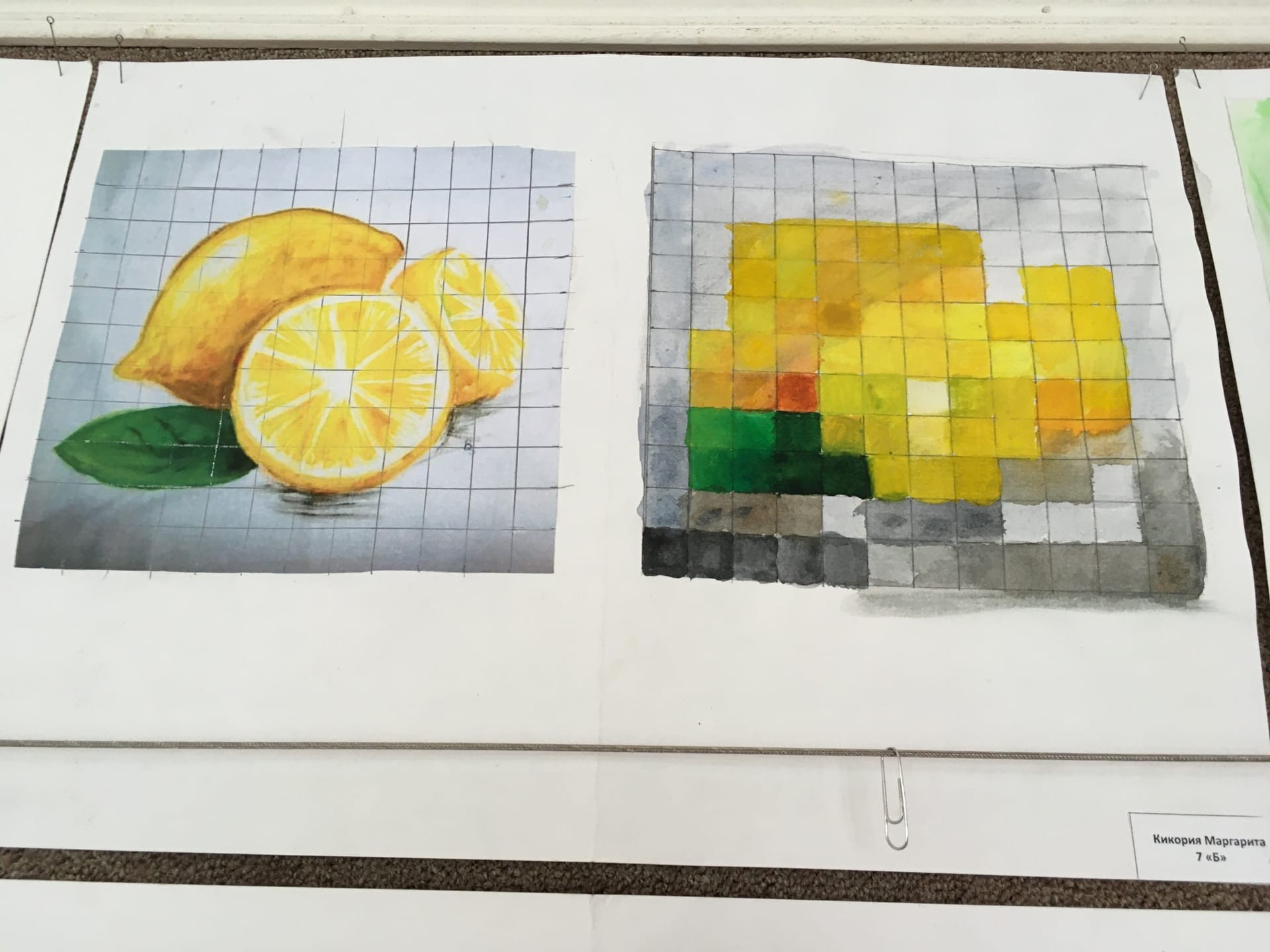

графического редактора Paint (принцип рисования — закрашивание каждого отдельного пикселя рисунка (маленького элемента — точки), которые, сливаясь, дают общую картину;

принцип собирания — выполнение натюрморта с использованием фигур и линий, от общего к частному);

различных техник и материалов для выполнения заданий, что тоже развивает творческую индивидуальность учеников;

диагностики уровня сформированности навыков рисования в конце каждого звена. Специфика предмета «Изобразительное искусство» в 5—9-х классах такова, что главным в обучении является ориентация на развитие познавательных процессов и формирование самостоятельности в выполнении творческих работ. Важно, чтобы каждый ребёнок мог реализовать свои творческие возможности, талант и фантазию.

С этой целью целесообразно использовать разные виды деятельности:

индивидуальную работу (см. рис. 1);

работу в малых группах (см. рис. 2);

методы проблемно-развивающего обучения;

игровые технологии (см. рис. 3);

информационно-коммуникативные технологии (для удовлетворения познавательной мотивации развития способностей);

задания творческого и нестандартного характера и пр.

Организация внеклассной работы также должна быть направлена на раскрытие творческого потенциала одарённых и способных детей. Для достижения этой цели эффективны следующие средства: организация выставок детского творчества, школьных олимпиад по изобразительному искусству, предметных викторин, диспутов, аукционов (в рамках предметных недель); разработка учащимися сценария занятия и проведение его в качестве учителя (в рамках дней самоуправления); участие учащихся в подготовке школы к праздникам (изготовление декораций, баннеров, плакатов) и т. д.

Такие мероприятия помогают ребёнку раскрыться, проявить себя, показать окружающим и себе свои возможности. Поиск одарённых детей должен идти непрерывно, начиная с начальной школы. Наиболее распространённая форма отбора детей с художественной одарённостью — творческие конкурсы, олимпиады. Нужно стремиться, чтобы как можно больше детей участвовали в школьных этапах разноуровневых конкурсов. Они могут самостоятельно рисовать пейзажи с фотографии, с натуры — портреты и натюрморты, а также составлять композиции и писать фантастические картины (задачи постепенно усложняются). Никогда не стоит рисовать за ребёнка, гораздо важнее показать его ошибки и, конечно же, похвалить за удачные моменты: в результате получатся грамотные и творческие картины.

Участвуя и побеждая в школьных конкурсах, ребёнок готовится к следующим довольно серьёзным испытаниям — конкурсам более высокого уровня. Поэтому, начиная работу, он должен помнить о том, что результат этой работы должен быть завершённым, аккуратным и привлекательным.

Случается, дети стесняются своих успехов. Таким учащимся можно начинать с участия в интернет-конкурсах на сайтах:

Академии Развития Творчества (http://www.arttalant.org);

Вот-задачка.ру (http://vot-zadachka.ru);

Талантоха (http://talantoha.ru/);

Радуга талантов (http://www.talanti-russia.org/);

Жар-птица (http://zarptica.umi.ru/).

Получая за победу или участие в конкурсах (олимпиадах) сертификаты, дипломы, грамоты, дети начинают стремиться к большему. В этой связи надо отметить несколько важных моментов: успех на олимпиаде связан не только со способностями, но и со знанием классических олимпиадных вопросов, а значит, к олимпиаде нужно готовиться серьёзно.

Так, начиная с 5-го класса, выделяется группа детей, имеющих творческий потенциал, которые (помимо отлично выполненных практических работ) стремятся глубже постичь теорию и историю искусства, творчество художников. При составлении заданий для учащихся 5—7-х классов стоит использовать задания с учётом изученного школьниками материала, а также материала, связанного с различными областями и пластами культуры — народной, бытовой, духовной, классической, массовой.

Олимпиадные задания должны состоять из двух частей: теоретической (тестирование из 16 вопросов) и практической (выполнение и защита творческого проекта (домашнее задание) либо выполнение графического или живописного рисунка).

При подготовке к олимпиаде можно использовать тесты, проекты (как индивидуальные, так и групповые), интернет-ресурсы, задания практического характера (выполнить живописную, графическую или скульптурную работу). Всё это поможет ребёнку познать новое и попробовать себя в роли исследователя, первооткрывателя.

Некоторые проблемы развития одаренных детей.

Нерешенной остается и проблема соотношения общей одаренности и специальных ее видов. При этом под общей одаренностью обычно имеют в виду умственную одаренность, а другие виды выступают, по сути, как ее специфические модификации.

Вместе с тем интеллектуальную одаренность (которую трудно отличить от умственной) часто называют в ряду с другими. Так что же, умственная одаренность – это общий \фактор всех видов одаренности или один из ее видов?

Выявление одаренных детей и развитие их способностей является одной из задач цивилизованного общества. Эта задача довольно сложна в ее практической реализации, так как найти одаренного человека, а тем более воспитать в соответствии с его индивидуальными особенностями достаточно трудно. Можно выделить две целевые установки процесса развития талантливых детей.

Первая - создание возможности наиболее полной реализации способностей и склонностей одаренного ребенка. Чтобы достичь этой цели, необходимо провести целый ряд мероприятий, направленных на изучение начальных условий деятельности. К ним можно отнести: вычленение критериев одаренности, выявление детей по данным критериям, изучение их интересов и начального уровня развития. Дальнейшая работа с талантливыми учащимися будет включать в себя разработку теоретической основы и практических планов коллективных, групповых и индивидуальных занятий, а также действия по анализу и систематизации педагогической деятельности.

Вторая - воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который сможет реализовать свой потенциал исходя из его интересов. Данная цель предполагает изучение и развитие индивидуальных личностных качеств ребенка, а также создание определенных физических и психологических условий для его развития. Подобные действия могут создать благоприятную обстановку для формирования личности с заранее планируемыми качествами. Несмотря на то, что первая установка по некоторым положениям противоречит настоящей, их нельзя разделять или выделять одну за счет другой - они имеют равное значение для развития одаренного человека.

Педагогические программы развития одаренных детей необходимо строить исходя из того, что обе эти задачи должны решаться одновременно. На построение таких программ оказывают влияние не только общие требования педагогики и психологии, но и личность, характер ребенка, то есть они в значительной степени должны носить индивидуальный характер.

Одаренность - сложное явление, она имеет свои положительные и отрицательные последствия. К положительным проявлениям одаренности можно отнести хорошие вербальные способности, постоянство, независимость, творческие способности, разнообразие интересов, чувство ценности, хорошую память, настойчивость, абстрактность мышления и т.д. К отрицательным - индивидуализм, различную скорость мышления и письма, нестабильность интересов, проявление диктаторства, повышенную требовательность и нетерпимость.

Учитывая неоднозначность взглядов на одаренность и ее проявления, а также тот факт, что одно и то же слово определяет различные понятия в быту и науке, затруднительно дать всеобъемлющее и точное определения этого явления.

Выявление одаренности зависит от множества факторов, поэтому необходимо использовать все возможные источники информации о ребенке. Только после сопоставления информации, полученной из различных источников, можно делать какие-либо выводы. В стандартных жизненных ситуациях в качестве источников можно использовать рассказы, замечания и суждения преподавателей, родителей, сверстников и друзей, а также результаты различных тестов.

Одаренного ребенка стараются воспитать и обучить таким образом, чтобы он представлял интересы воспитавшего его общества. Но именно талантливые дети могут доставить наибольшие проблемы при обучении. Прежде всего это связано с их опережающим развитием и нетрадиционными взглядами на окружающий мир. Довольно часто одаренные дети не хотят подчиняться общим требованиям в школе: не выполняют домашних заданий, не хотят изучать поэтапно то, что им уже известно, и т.д. Наравне с этой проблемой существует и другая - рано развившиеся дети думают значительно быстрее, чем пишут. Это приводит к тому, что их работы плохо оформлены, неаккуратны, выглядят незавершенными. В некоторых случаях это может привести к полному отказу ребенка от фиксации своих мыслей.

Такие случаи единичны, чаще встречается нестабильность интересов, что приводит к ситуации, когда ребенок не знает, кем хочет стать в будущем. Обычно одаренные дети проявляют повышенную требовательность к себе и другим, нетерпимость к нарушителям собственных канонов. Такие особенности поведения и сознания позволяют одаренному ребенку отказаться от кумиров и авторитетов, что, с одной стороны, затрудняет процесс обучения, с другой - помогает сформировать свой собственный стиль. На ранних стадиях работы с одаренными детьми можно наблюдать и другую неприятную особенность - поверхностность знаний. Это объясняется множественностью интересов ребенка, его желанием заниматься всем, к чему возникает интерес.

Следует сказать и о том, что одаренные дети доставляют неудобства не только другим, но, зачастую, и себе самим. Наиболее ярко это проявляется в общении, то есть возникают проблемы межличностной коммуникации одаренных детей. Беря на себя роль организатора, руководителя в раннем возрасте, они, тем самым, вызывают недовольство со стороны остальных участников общения или игры. Это недовольство тем сильнее, чем меньше понимание неординарности человека, взявшего власть в свои руки. Позже одаренные дети бывают склонны к командованию, управлению другими, становятся более жесткими и нетерпимыми.

Этот факт можно рассматривать с различных точек зрения: если талантливый ребенок приложит максимум усилий к привлечению внимания к своей личности, то он будет иметь высокий авторитет и уважение группы, в которой развивается; и, напротив, невостребованные управленческие таланты приводят к тому, что человек отвергается коллективом. В первом случае создается благоприятная психологическая обстановка для дальнейшего развития личности, во втором - конфликты могут привести к полной потере интереса к дальнейшему развитию [9].

Вышеперечисленные факты приводят к выводу о том, что одной из важнейших задач педагога при работе с одаренными детьми является создание благоприятной обстановки в коллективе и разрешение конфликтных ситуаций. Важно отметить, что гиперопека таланта может привести к печальным последствиям - обожествлению самого себя и унижению других, а также к отказу от дальнейшего самосовершенствования.

Подведем итоги. В обыденном сознании распространено убеждение, что художественная одаренность – свойство избранных детей, что ее следует как можно раньше выявлять и создавать особые условия для ее ускоренного развития. Оборотной стороной этого оказывается «презумпция неодаренности» почти всех детей, пренебрежение их художественным развитием, чреватое личностной ущербностью во взрослой жизни. Кроме того, сам отбор «одаренных», обычно не учитывающий решающего значения мотивационной составляющей творчества, грешит бесчисленными ошибками с тяжелыми психологическими последствиями. Наряду с этим в более узких кругах живет формула «каждый ребенок – художник», которая не различает возрастную и индивидуальную одаренность и капитулирует перед «подростковым кризисом», в обычных педагогических условиях почти столь же неизбежным, как утрата «ангельского» дисканта в период мутации голоса. Мы постарались показать, что в детстве человек действительно обладает, в «зародышевой» форме, многими чертами, которые роднят его с художником и могут служить предпосылками художественного развития. В этом заключается возрастная художественная одаренность, представляющая собой родовую, общечеловеческую потенцию. И данный период жизни нужно использовать с максимальной пользой – не для того, чтобы все дети стали работниками искусства, а для того, чтобы они приобрели психологически необходимый человеку опыт творчества в широком смысле слова, зарождения и адекватного воплощения собственного замысла в какой бы то ни было сфере действительности. И этот опыт творчества как такового в детстве успешнее всего приобретается в художественной деятельности.

Список литературы и интернет-ресурсов:

1. Мелик- Пашаев А. А. «Ребенок – художник?»

(Возрастные предпосылки художественной одаренности)

2. https://urok.1sept.ru/articles/593595

3. https://studfile.net/preview/9429170/page:13/

Приложение

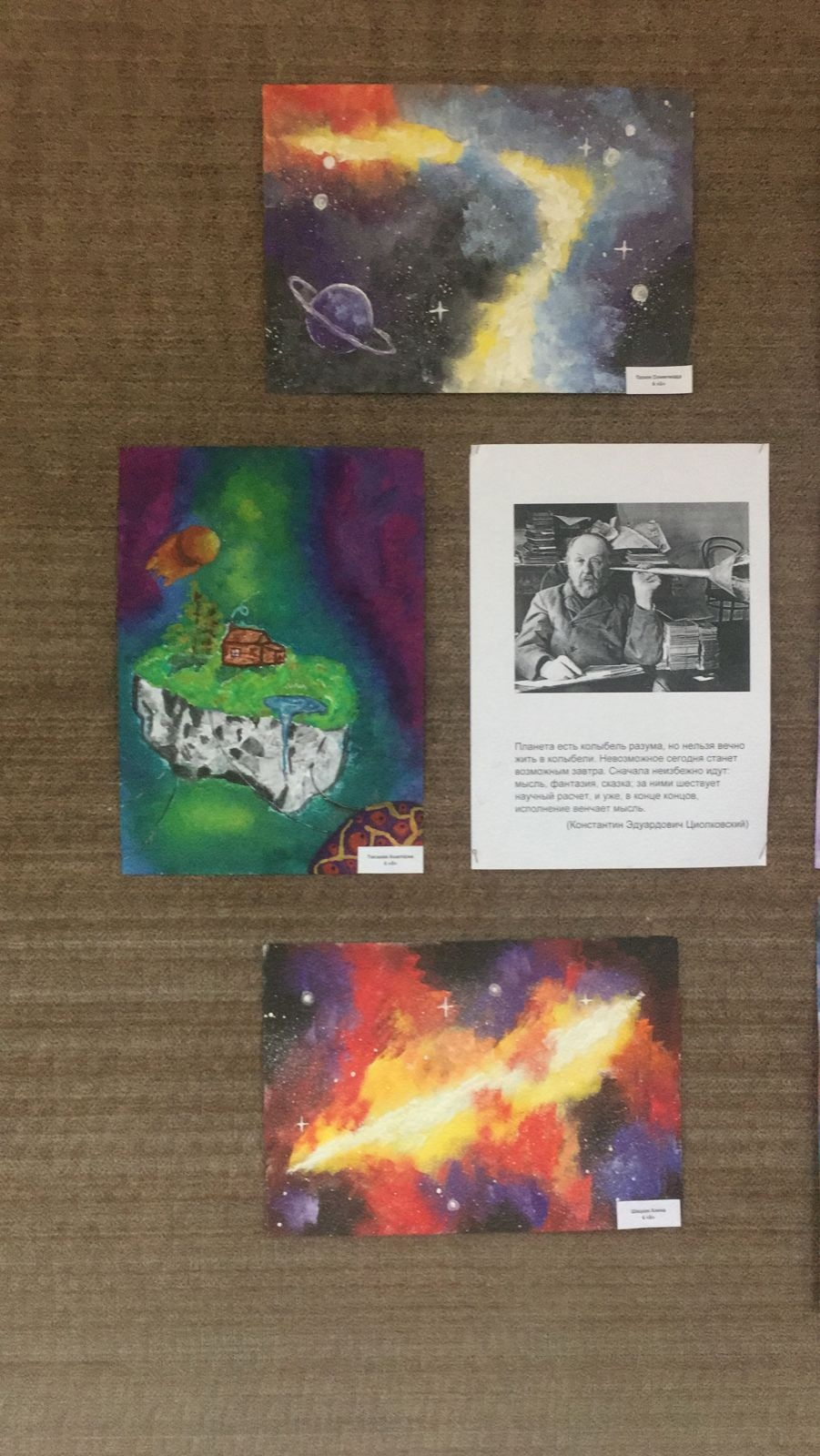

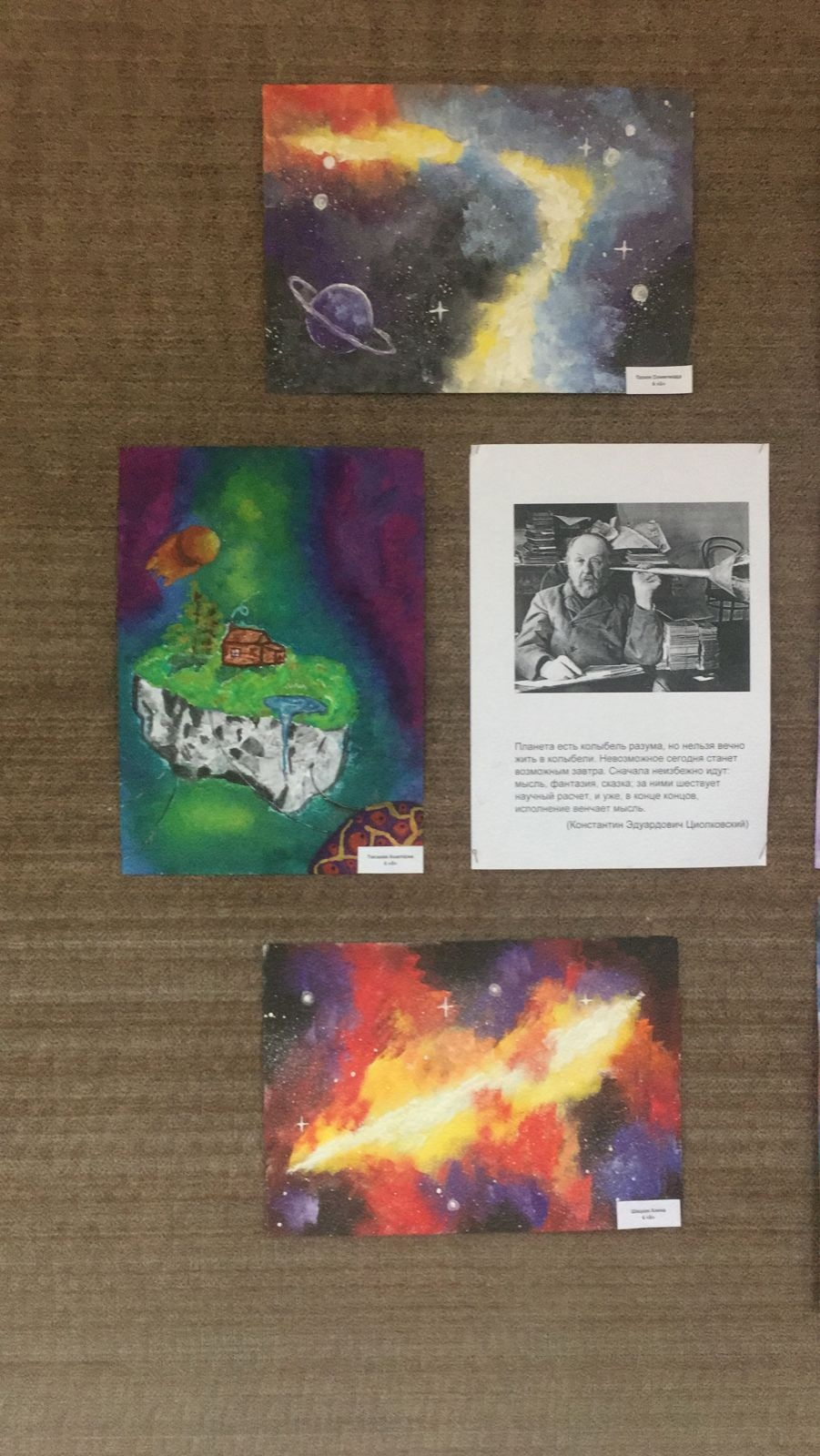

Персональная выставка Дарины Скок 7»Б»

https://vk.com/albums248853645?z=photo248853645_457240328%2Fphotos248853645

Тематическая выставка работ обучающихся 6-7 -х классов

https://vk.com/albums248853645?z=photo248853645_457240325%2Fphotos248853645

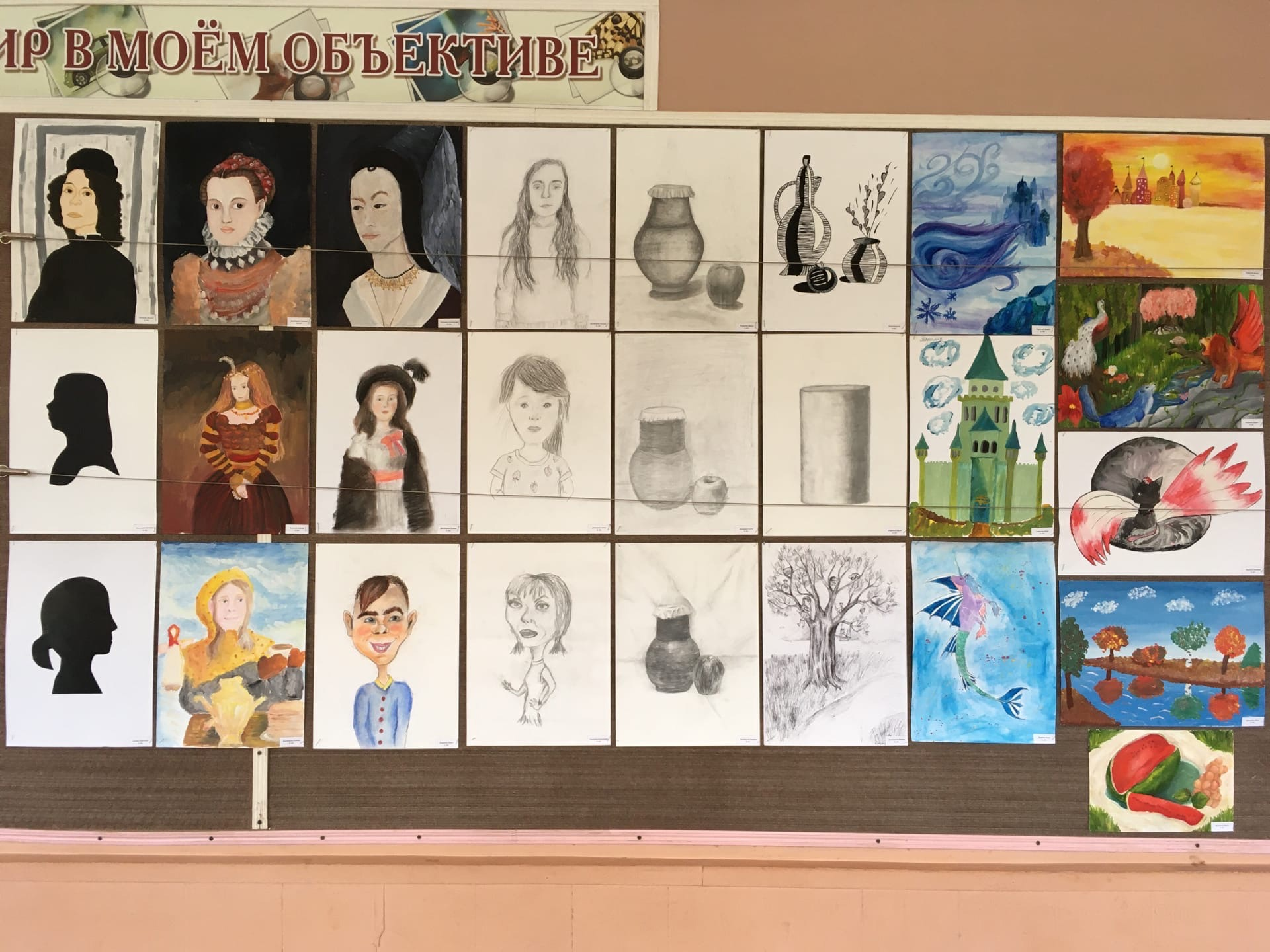

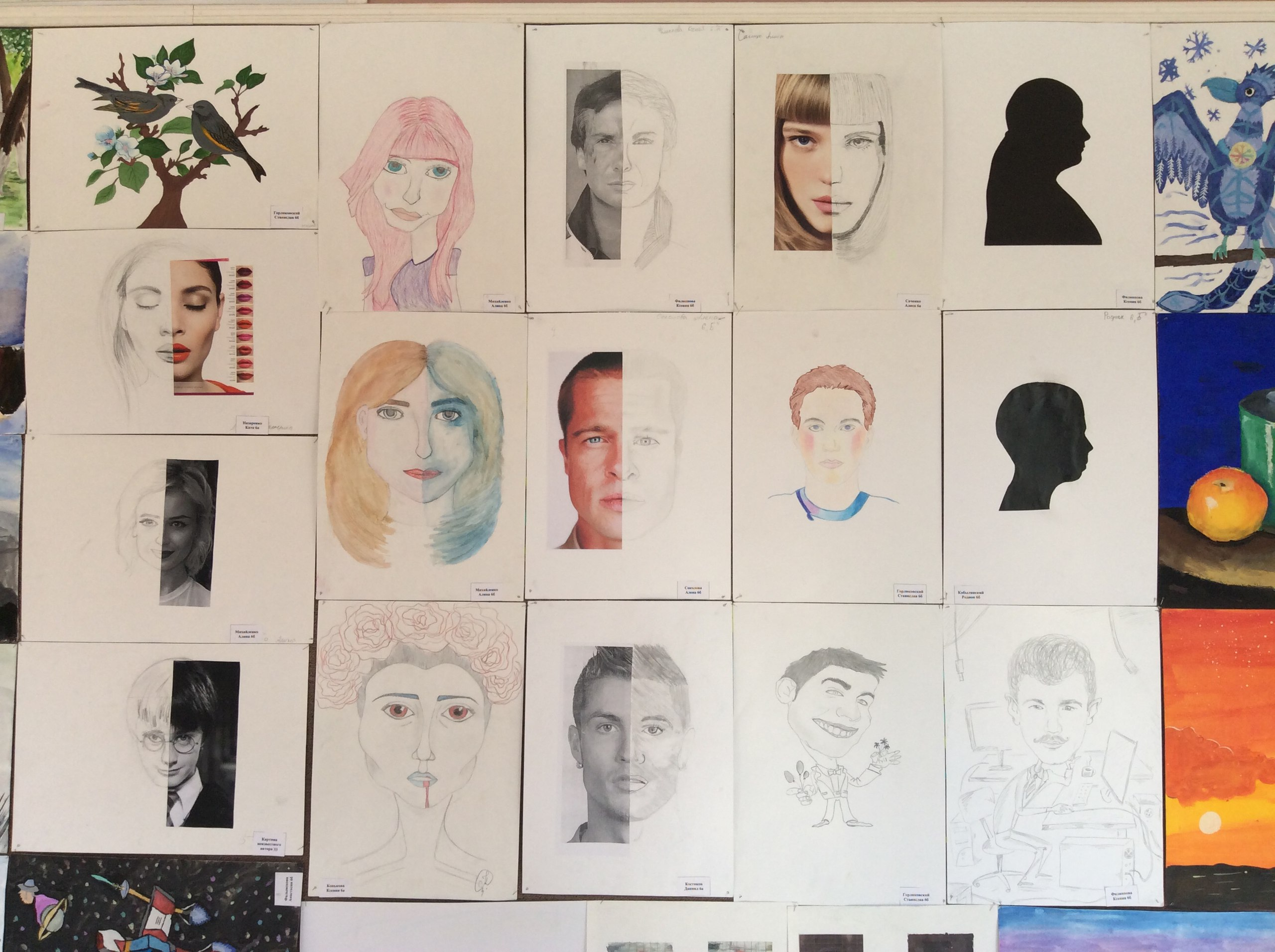

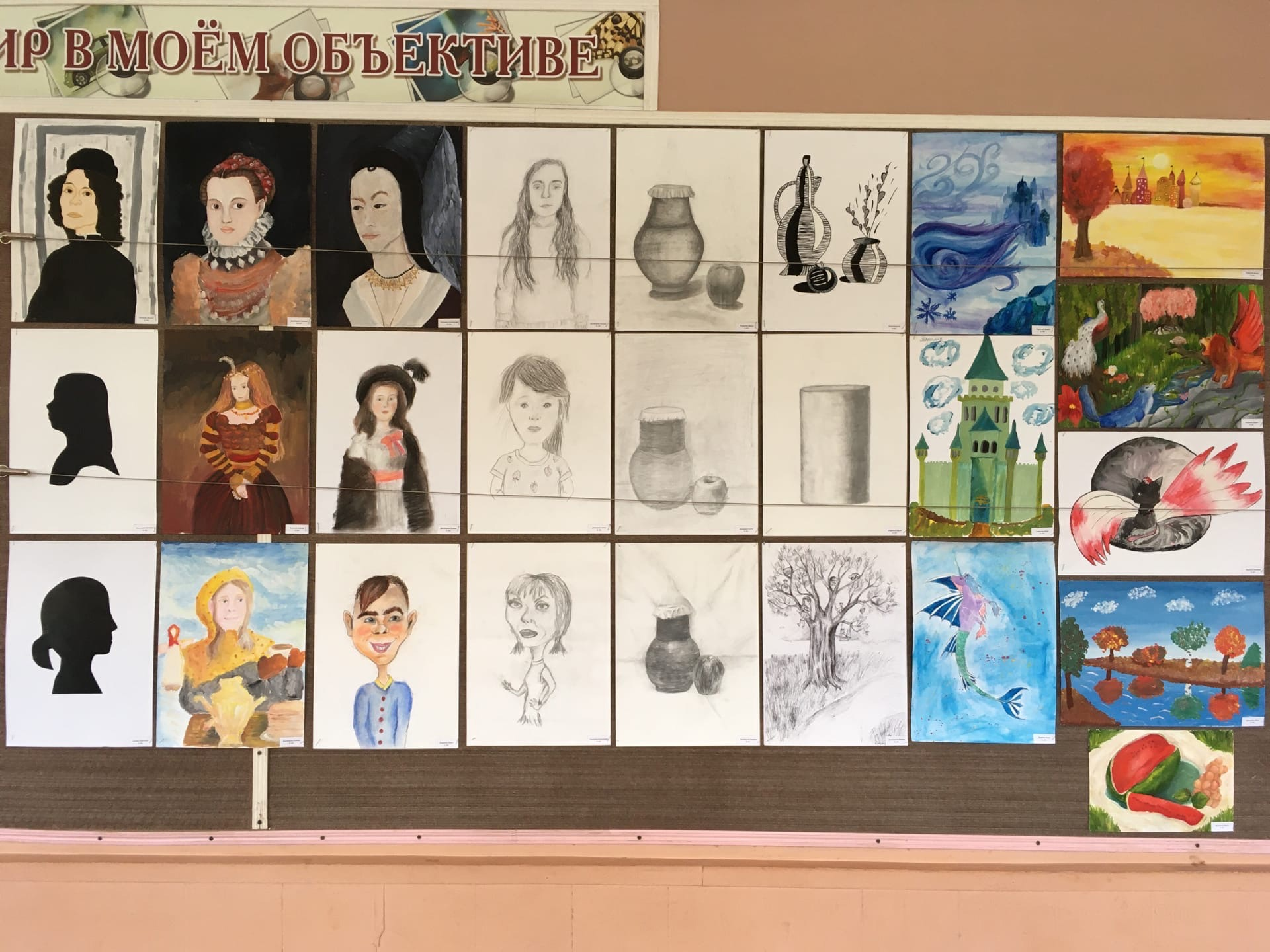

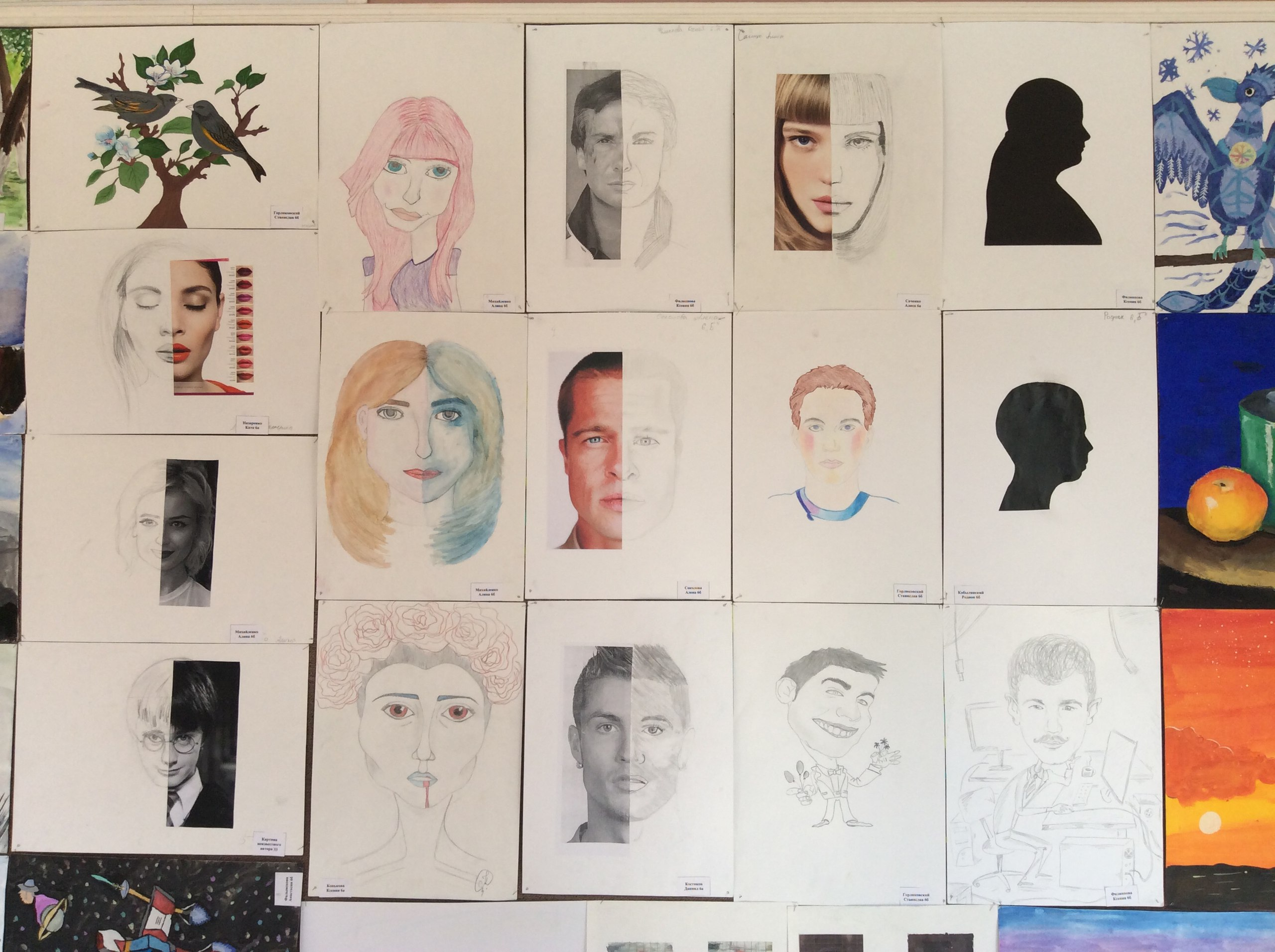

Итоговые выставки 5-7 классов

Итоговые выставки 5-7 классов

https://vk.com/albums248853645?z=photo248853645_457240106%2Fphotos248853645

Пример работы над цветовым анализом, мы назвали его «Пиксели»

Пленэр

В кружке дети разных возрастов, но единство интересов налицо.