Районный конкурс исследовательских, проектных,

творческих работ учащихся

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Гимназия №2»

Образовательная

область: технология, изобразительное искусство

Секция: технология, изобразительное искусство

Тема: Декоративно- прикладное искусство

в русских обрядах

(проект)

Выполнили учащиеся 10а класса Руководители:

Титова О.Е., учитель технологии

Климачёва Е.С., учитель ИЗО

Дешевых Л.Н., учитель технологии

Никитин А.В., учитель технологии

2016 год

Содержание

1.Введение……………………………………………………3

2. Актуальность проблемы исследования…………………

3. Цели и задачи исследования…………………………….

4. Декоративно- прикладное искусство в русских обрядах..

4.1Свадебное полотенце:……………………………….

а) свадебное полотенце- одно из видов обрядовых полотенец;.

б) символ цвета и орнамента в обрядовых полотенцах;…….

в) техника изготовления свадебного полотенца.

4.2 Братина:…………………………………………..

а) что такое братина;

б) использование в народных обрядах;

в) технология изготовления.

5. Заключение.

6. Практическая работа

7. Список используемой литературы.

Введение

Дружка с поддружьем.

Мы далёко ездили,

Мы дородну (здоровую) привезли

В дому кукобницу (бережливую),

А в поле — работницу;

И бела, и румяна,

Личиком написана,

А умом насыпана.

Свашка.

Дружка с поддружьем,

С честным поездом,

Благословите молодому князю

Кудри расчесать,

А молодой княгине

Косу расплесть.

Дружка с поддружьем.

Бог благословит, и мы благословляем.

Дружки

Виноград расцветает,

А ягода поспевает:

Виноград — сударь Иван,

Ягода-то Марьюшка;

Им люди дивилися,

Что хороши уродилися:

— Ой, хорош Иван-сударь,

Ой, хорош Васильевич,

Хороша да Марьюшка,

Хороша Ивановна.

Отпейте, молодые, меду душистого.

Глоток для крепости семьи,

Второй для счастья радости.

Молодые: Благодарствуем, дружки, подружки.

Актуальность проблемы исследования

Наша проектно- исследовательская работа посвящена изучению декоративно- прикладного искусства в русских народных обрядах. Данный вид творчества представляет собой широкий раздел искусства русского народа, объединяющий самые разные области творческой деятельности наших предков и подразумевающий создание произведений искусства, сочетающих в себе одновременно две функции: декоративную и прикладную.

Актуальность данного исследования заключается в том, что в рамках современного мира традиционная культура русского народа находится под угрозой полного исчезновения. Происходит постепенное угасание последних очагов русской народной культуры, исчезают последние ее носители.

Без прошлого нет настоящего

Объектом исследования обрядовое декоративно- прикладное искусство.

Предмет исследования- свадебное полотенце и братина.

Цель исследования- является рассмотрение такого явления в истории русского народа как декоративно-прикладное творчество, представленное отдельными изделиями этого вида искусства.

Исходя из указанной цели, в качестве основных задач работы определены следующие:

• изучение различных предметов декоративно-прикладного творчества, существующих в культуре русского народа;

• классификация элементов декоративно-прикладного творчества, используемых в обрядах;

• анализ предметов русской обрядовой культуры;

• определение места декоративно-прикладного творчества в рассматриваемых обрядах.

Таким образом, объектом исследования в рамках данной работы является такое широкое социально-культурное явление как декоративно-прикладное творчество, предметом – традиционное декоративно-прикладное творчество в обрядовой культуре русского народа.

Данная работа состоит из двух глав, в первой из которых рассматриваются особенности такого элемента обрядовой культуры русского народа как свадебное полотенце; во второй – разбираются особенности и применение братины, особого вида резной посуды, применяемой в особых случаях.

Исследовательская работа.

Декоративно- прикладное искусство в русских обрядах.

Культура любого народа неразрывно связана с его бытом: как с повседневным, так и праздничным. В древности все элементы жизни человека были наполнены неким обрядово-ритуальным содержанием, определяющим порядок и условия совершения тех или иных действий.

По мнению некоторых исследователей, целью обрядовых действий, совершаемых представителями любой культуры, является постоянное воспроизведение порядка мироустройства, воссоздание окружающего мира.

Культура Руси, включает в себя огромное разнообразие обрядов и ритуалов, определяющих ход жизни человека.

Обрядовая культура- это не только определенные действия, но и различные объекты и предметы, играющие не менее важную роль в этих действиях.

Надо отметить, что эти вещи и предметы, используемые в русской обрядовой культуре, являются не чем иным как изделиями декоративно- прикладного искусства.

Что же мы понимаем под термином «декоративно-прикладное творчество»?

Под данным понятием подразумевается раздел творчества, направленный на создание таких художественных изделий, которые сочетают в себе эстетическую ценность и возможность их использования в практической жизни. Это, однако, не означает, что данные изделия находят свое применение в каждодневной жизни представителей той или иной народности. Напротив, используются они, в большинстве своем, в особых случаях – при проведении праздников, торжеств или ритуалов, что объясняется именно тем, что данные изделия, несмотря на возможность их каждодневного применения, остаются все же произведениями искусства.

Такими изделиями являются, например, предметы одежды, декоративные ткани, полотенца, ковры, вышивка, мебель, украшения и аксессуары, посуда, изделия из стекла, фарфора и фаянса, ювелирные изделия и многое, многое другое.

Здесь же мы остановимся подробнее на теоретическом аспекте изучения их места в обрядовой культуре русского народа.

Изделия декоративно-прикладного искусства различаются:

• по технике выполнения (роспись, набойка, вышивка, чеканка, литье и другие);

• по использованному при их изготовлении материалу: дерево, металл, керамика, текстиль, камень, драгоценные материалы и прочее;

• по назначению: (посуда, мебель, игрушки, украшения интерьера и так далее.)

Свадебное полотенце

Наиболее распространенным является деление предметов декоративно-прикладного творчества в зависимости от того материала, из которого они изготовлены, а также от техники обработки данного материала, использованной при их создании. В то же время, независимо от того, какой материал применялся при изготовлении предметов декоративно-прикладного творчества, все они имеют определенную общую черту, а именно: все они служат не простыми элементами декорирования интерьера, а имеют строго определенную функцию, то есть постоянно используются процессе жизни и деятельности людей.

Изделия декоративно-прикладного творчества, как правило, красочны, оригинальны по своему замыслу и имеют огромное образное содержание.

Рассмотрим конкретные изделия декоративно-прикладного творчества русского народа.

Пожалуй, одной из наиболее распространенных в народной среде техникой изготовления таких изделий была вышивка. Этому искусству обучались с самого раннего возраста. Почти все предметы в доме – независимо от социального положения его обитателей – были украшены вышитыми узорами: праздничная одежда, скатерти, подзоры, полотенца – рушники и многое другое.

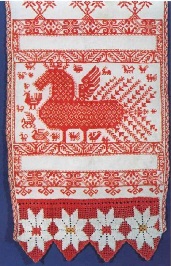

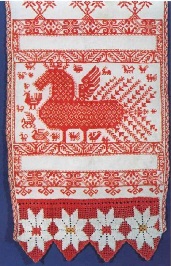

Особое место в предметах декоративно-прикладного творчества русского народа, выполненных в технике вышивки, занимает вышитое полотенце – рушник.

Символическое значение его было заложено еще в период существования на территории будущей России отдельных славянских племен, которые рассматривали рушник в качестве отражения человеческой жизни, имеющей начало и конец. Полотенце сопровождало человека от самого его рождения до смерти, играя огромную роль как в повседневной, так и в праздничной жизни, отмечая отдельные ее моменты и являясь участником разного рода обрядов и ритуалов: рождение и крещение, свадьбу и похороны. Рушник использовался в магии и медицине, в ежегодных календарных обрядах, направленных на повышение плодородия. Им украшали стены и иконы, дверные и оконные проему, а также «красный» угол жилища.

Свадебное полотенце- одно из видов обрядовых полотенец.

Для исследования мы выбрали свадебное полотенце, т.к. оно используется и в настоящее время.

Рушник использовался на свадьбе, выполняя функции символа связи, появляющейся между молодоженами и первого дара новой семье.

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД. Девушке к поре замужества готовили столько рушников, чтобы ими можно было одарить всю родню жениха, украсить стены в доме в день свадьбы.

Вышитыми полотенцами перевивали дугу и увешивали спинку свадебной телеги или саней, связывали жениха и невесту во время свадебного обряда.

Во время обручения руки жениха и невесты соединяли, обернув полотенцем, чтобы молодые жили в достатке.

Начиная с первых дней сватовства, полотенце выполняет определенную роль в обряде. Если невеста согласна на брак, она дарит жениху и всем приехавшим с ним браные полотенца, с женихом невеста посылает полотенце его родственникам - рукобитное. В день свадьбы невеста дарит приехавшим дружкам жениха полотенца, которые они тотчас перебрасывают через левое плечо, подружки невесты "перекрещивают" дружков через другое плечо кушаками.

Так же в брачных обрядах полотенца выступали как символы и как подарки. Вручение невестой даров жениху, его родителям, их родственникам и другим участникам свадьбы проводилось с целью поддержания с ними добрых отношений. Дары имели престижное значение как показатель обеспеченности невесты, ее рукодельности и трудолюбия.

" Дары вы, дары,

Дары вы, дары,

Тонки были полотняны,

Не год я вас шила,

А в один час раздарила".

На "девичник" - предсвадебный обряд, подруги невесты приглашали девушек, опоясавшись пестрыми кушаками или вышитыми полотенцами, а к кистям рук у них прикреплялись специальные маленькие полотенчики. После первой брачной ночи в дом гостей вызывали "вызывалыцики" - товарищи жениха, перевязанные специальными полотенцами. Молодым положено было выходить и умываться со своим полотенцем, которое называли "утренник". Первое хождение новобрачной за водой также считался обрядом. Молодая привязывала к коромыслу полотенце как дар провожавшим ее женщинам - свекрови, золовке. С момента вступления молодухи в дом мужа в семье употреблялись только ее полотенца.

Символ цвета и орнамента в русской вышивке

На свадьбах был своеобразный смотр рукоделия невесты, которое развешивались по стенам. Полотенца подразделялись на "накрючники", "наспичники", "пристены" - с метровым узором на концах, "зеркальные" - для зеркал, "маховики" - имеют один орнаментированный конец, "набожники" вешали над божницей - над иконами, иногда такое полотенце имело 7 метров в длину. После праздников полотенца убирали - "чего их каждый день в саже-то мотать по избе"

На свадьбах был своеобразный смотр рукоделия невесты, которое развешивались по стенам. Полотенца подразделялись на "накрючники", "наспичники", "пристены" - с метровым узором на концах, "зеркальные" - для зеркал, "маховики" - имеют один орнаментированный конец, "набожники" вешали над божницей - над иконами, иногда такое полотенце имело 7 метров в длину. После праздников полотенца убирали - "чего их каждый день в саже-то мотать по избе"

Глубокий смысл узоров полотенец откроется нам, если мы попытаемся вникнуть в древнее языческое миропонимание славян. По древним народным представлениям мир состоит из четырех стихий: " Царицы - Водицы", "Батюшки - Огня" "Матери-Земли", "Воздуха-Господина". Вода родственна Земле, является её составной частью, потому и сыра - Земля. Для крестьянина земля всегда была живой засыпающей на зиму и пробуждающейся весной от горячих лучей солнца. Она пьет воду и растит урожай, нежно, по-матерински, заботится о людях: кормит, одевает, охраняет от бед.

Известный исследователь В. Стасов утверждал, что "у народов древнего мира орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии: каждая черта тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений". Излюбленные три цвета у русских: белый, красный и черный - имеют свою символику. Красный цвет у многих народов древности символизировал животворящие силы природы, ему приписывалось магическое свойство - способствовать жизненным силам человека. Черный цвет - смерть, конец жизни, белый - пространство, в котором пребывают жизнь и смерть.

В давние времена орнамент каждого полотенца по сюжету соответствовал месту, где его располагали во время свадьбы. В некоторых областях такие полотенца называют "занавесы". На "занавесе" по красному кумачу было вышито праздничное застолье, его растягивали по стене над молодыми.

В традиционной вышивке восточных славян на свадебном рушнике изображаются пары птичек (жаворонков, голубков), символизирующих жениха и невесту. Птички олицетворяют собой семейное счастье, верность в любви. Также неслучайно на свадебном рушнике вышиваются и цветочные орнаменты. Это и оберег от злых сил, и пожелание молодым "процветания", здоровья, богатства, рождения детей. В любой традиционной вышивке присутствуют классическая ясность и строгость орнамента.

В традиционной вышивке восточных славян на свадебном рушнике изображаются пары птичек (жаворонков, голубков), символизирующих жениха и невесту. Птички олицетворяют собой семейное счастье, верность в любви. Также неслучайно на свадебном рушнике вышиваются и цветочные орнаменты. Это и оберег от злых сил, и пожелание молодым "процветания", здоровья, богатства, рождения детей. В любой традиционной вышивке присутствуют классическая ясность и строгость орнамента.

Среди привычных мотивов народного орнамента особенно часто встречаются кресты и ромбы, хотя разновидности их бесконечны. Прямой равноконечный крест в народной символике означал солнце. А наконечный крест связывался с огнем земным, который представлялся как разновидность огня небесного.

Ромб у древних славян почитался универсальным символом плодородия и, чадородия, то есть символом женского начала в природе, неразрывно связанного с представлениями о Матери-прародительнице, которая мыслилась как Мать-Природа. В орнаменте она выглядит как "ромб-лягушка" с крючками вверху и внизу.

Техника изготовления свадебного полотенца.

На рушнике вышивали с двух сторон разное, т.е одна сторона для жениха, другая - для невесты. Общее только оформление и размер вышитой части.

Вышивается рушник в три этажа:

первый – дерево рода, и к нему обычно деревья с парой птиц

второй – пожелание для жениха и невесты («Совет да любовь», например)

третий – берегини, и в заключение вышивается свадебный венок с инициалами жениха и невесты.

Первой вышивают каемку: она имитирует кисточки, или кружево. Можно кружево и пришить (желательно связанное вручную), а можно вытеребить полотно и сделать кисточки.

Затем вышивают дерево рода и чередуют его с деревьями, где попарно сидят птицы (символ пары), деревья самые разные, с ласточками, с глубями, самые старые с неизвестными науке зверями, похожими на оленей, но непременно под деревом.

Между ними самое интересное и самое невзрачное на всем полотенце – дерево рода.

Растет оно из горшка, модификации разные, имеет два узла первый - родительский, второй – дочерний.

Первые ветви (под центральным родительским узлом) – дедушки и бабушки, жениха или невесты (зависит от стороны полотенца), ветки вниз – умерли, вверх – живы. Справа – родители матери, слева – родители отца. Верхние ветки – бабушки, нижние – дедушки. На центральном узле – точками – тети и дяди невесты (в соответствии со стороной родителя), причем, если с нижней стороны - старше отца (матери), с верхней – младше. Для женщин – вышивается треугольник, для мужчин – квадрат (4 крестика).

Второй уровень (над центральным узлом) – родители. Аналогично – справа – мать, слева - отец. Ветки вверх – живы, вниз – умерли. Вообще ветка, по логике должна быть одна, но вышивают почему-то две (наверное, для симметрии).

Верхний (дочерний узел) – на нем точками братья и сестры невесты(жениха). Сверху – младшие, снизу – старшие. Справа – сестры (материнская сторона), слева – братья (отцовская сторона).

Дальше располагают прошву с пожеланиями жениху и невесте. Вышивают для невесты розы – символ красоты, лилии – символ непорочности, гвоздики – символ верности, мак – символ продолжения рода. Для жениха вышивают виноград – как символ богатства, дуб - как символ крепости, стойкости, силы, объединяют его с калиной – символом непрерывности семейной жизни. Основной мотив окружают небольшими прошвами из скромных узоров подходящей тематики. Лилии обязательно сопровождает узор, содержащий в себе крест.

Полотенце - самый распространенный вид народного искусства в интерьере, в быту, в обрядах и до сих пор. Они хранят и несут богатую информацию из прошлого в настоящее.

Братина

Особое место среди предметов декоративно-прикладного творчества имеют изделия, выполненные из дерева. Дерево – один из самых распространенных на Руси материалов, наиболее доступный для обработки и, в отличие от глины или металла, не требующий для работы с ним каких-то специальных навыков.

Изделия из дерева изготавливались нашими предками с древнейших времен. Широкое их распространение было связано с неограниченными возможностями применения дерева в быту: как для повседневного обихода, так и для украшения жилища.

Из дерева изготавливалась мебель, кухонная утварь (посуда, ложки, скалки и многое другое), прялки, предметы религиозной жизни народа: кресты, оклады икон, алтари и так далее.

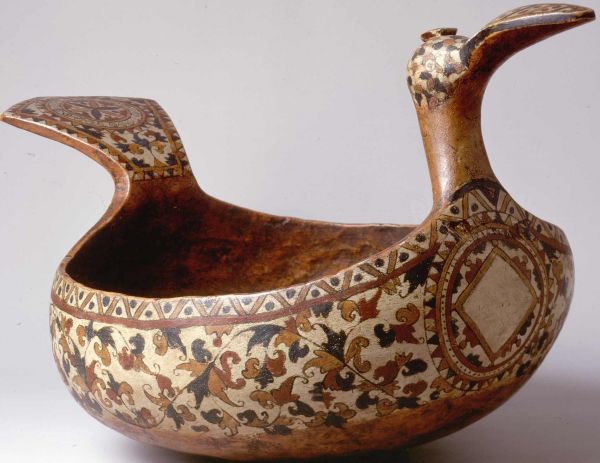

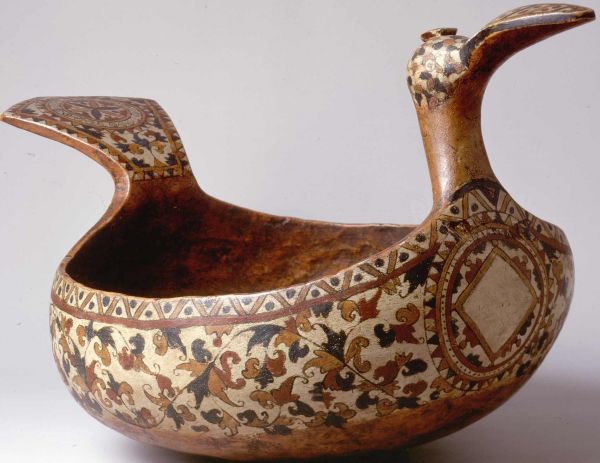

Что такое братина?

Авторитетный историк XIX века И.И.Костомаров в книге "Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в ХVI и ХVII столетиях" пишет: "Столовые сосуды для приноса питий были: ендовы, мушормы, ведра, кувшины, сулеи, четвертины, братины... Братина, как самое ее название указывает, был сосуд, предназначенный для братской товарищеской попойки, наподобие горшка с покрышкою. Из них пили, черпая чумками, черпальцами и ковшами.

Есть также предположение, что слово «братина» появилось во времена братских застолий, когда на пир собирались преимущественно кровные родственники. А уже после на такое застолье стали приглашаться гости не из семейного круга, тогда и появилась традиция устраивать трапезу вскладчину.

Наливали в этот сосуд в зависимости от обряда общинный квас, сурыню на молоке и травах, сурью на меду, пиво или вино. Важной особенностью братины являлось то, что она могла долго сохранять температуру напитка. Из больших сосудов зачерпывали содержимое ковшами, из маленьких пили так и называли их братинками. Угощали из них чаще женщин.

Братина – образец русского мастерства. Один из старейших русских сосудов – братина - отличался устойчивостью и прочностью. На Руси использовались в быту братины двух видов. Первые - округлые с одной или двумя ручками, низким поддоном и иногда с коническими крышками, похожими на главки московских храмов. На венце такого сосуда обычно была надпись, указывающая на владельца, либо поучение, например: «Господа, гостите, пьяны не напивайтесь, вечера не дожидайтесь» или «Безвинно вино, да проклято пьянство». Внутри братин на дно припаивалась бляха - «мишень».

Другой вид этих сосудов сродни ковшу. Делались они в форме ладьи с головой коня, реже водоплавающей птицы.

Братины могли быть как гладкими, так и с различными выпуклостями, называемыми «яблоками» и «ложками».

Использование в народных обрядах

Обряд пития из братины мог быть посвящен различным церковным праздникам, царским дням и другим важным событиям, для чего изготовлялись особые братины: "... на одной братине находится надпись: "В сию братину наливается Богородицына чаша". Пить чашу чью-либо значило пить в честь кого-нибудь или за чье-либо здоровье.

"Чарочка добрая, чарочка славная

Буди восполнена буди восславлена

Чарочка честная славная песнями

Медами пенися во славу Велеса!

В длани возложися благами полнися!

В длани возложися благами полнися

Гой! Слава!»

Братина является неотъемлемой частью многих общинных праздников, игрищ, обрядов, в том числе и брачных.

Всякое слово, кое над братиной речено, влагается в нее добрым пожеланием- наговором, ко всем причастным. Передается братина из обеих рук в обе руки с легким поклоном- как драгоценная святыня, ибо не сосуд с питием, но часть тепла от сердца к сердцу передается.

Открывающий пир пускал братину по кругу по часовой стрелке (по ходу Солнца). Пригубивший братину обязательно должен был молвить слово, исходящее от сердца. Первую братину поднимали, славя Бога, вторую – Богородицу, а третью – за царя. Передавали с небольшим поклоном, держа сосуд за обе ручки. Получивший братину от сородича тоже кланялся, а перед тем как пригубить выплескивал немного содержимого на землю, тем самым закрепляя связь между Землей и Небом.

Обряды, связанные с братиной, несли глубокий духовный смысл. В те времена люди собирались на совместные пиры, игрища, считая себя братьями из большой общей русской семьи. Мудрость была в этих традициях, которые помогали людям жить в единстве. Устойчивость и прочность братины была своеобразным символом крепости дружеских отношений. Обряд круговой чаши убеждал в добрых намерениях и считался знаком доверия. На таком пиру забывались обиды, ведь вместе с братиной, как утверждали наши предки, передается другому часть Сердца.

Технология изготовления.

Прежде чем приступить к изготовлению братины, необходимо подобрать материал. В нашем случае мы выбрали липу.

Приступая к работе, мы до мельчайших деталей продумали форму, размер и технику обработки.

Для того чтобы во время работы нас не подстерегла неудача и вконец не испортить заготовку, нам пришлось вылепить будущую скульптуру из пластилина, в уменьшенном масштабе. Эта модель даёт возможность почувствовать объём, уточнить технику, определить, какой инструмент понадобиться для выполнения резьбы.

Следующим этапом работы является нанесение основных контуров будущей скульптуры и вырубка топором грубых форм фигуры. После обруба основных форм приступаем к выявлению деталей с помощью крупных стамесок, с последующей деталировкой рельефа с более мелкими стамесками.

Далее обрабатываем наше изделие наждачными шкурками различной зернистости.

Для придания нашей скульптуре необходимого цвета, мы её затонировали синтетическими красителями.

В итоге, мы, получили законченный художественный образ братины.

Братина наша прочна и удобна,

Символом дружбы служит она.

В ней может мед оставаться холодным,

А сбитень быть горячим всегда.

Она изготовлена из древесины,

И ложки как весла весят по бокам

И лебедем славным плывет по волнам.

И лучше подарка вам не найти

Пусть, братина, будет всегда впереди.

4. Заключение.

Итак, в данной работе была рассмотрена сущность такого явления как декоративно-прикладное творчество, а также того места, которое оно занимает в обрядовой культуре русского народа.

На основании исследования, проведенного в рамках данной работы, можно говорить о том, что:

значение обрядовой культуры (традиции, обряда, ритуала, нравов и др.), заключается в том, что они способствуют формированию единой общности и русского народного самосознания;

• одним из важных компонентов обрядовой культуры русского народа является использование в ней предметов декоративно-прикладного творчества, которое представляет собой область искусства, направленную на создание одновременно высокохудожественных и функциональных предметов;

• классификация изделий декоративно-прикладного творчества может производиться по нескольким основаниям (материал, из которого выполнен предмет, техника, использованная при его изготовлении, а также функциональная его направленность);

• область применения предметов декоративно-прикладного творчества в обрядовой культуре весьма обширна: исходя из функции, которую тот или иной предмет может выполнять в быту, определяется возможность его использования в обрядах и ритуалах (некоторые примеры такого использования были рассмотрены в рамках второй главы работы).

Таким образом, мы можем говорить о том, что задачи, поставленные во Введении данной работы, решены, а цель – достигнута.

ЛИТЕРАТУРА

10

Дары вы, дары,

Дары вы, дары,

На свадьбах был своеобразный смотр рукоделия невесты, которое развешивались по стенам. Полотенца подразделялись на "накрючники", "наспичники", "пристены" - с метровым узором на концах, "зеркальные" - для зеркал, "маховики" - имеют один орнаментированный конец, "набожники" вешали над божницей - над иконами, иногда такое полотенце имело 7 метров в длину. После праздников полотенца убирали - "чего их каждый день в саже-то мотать по избе"

На свадьбах был своеобразный смотр рукоделия невесты, которое развешивались по стенам. Полотенца подразделялись на "накрючники", "наспичники", "пристены" - с метровым узором на концах, "зеркальные" - для зеркал, "маховики" - имеют один орнаментированный конец, "набожники" вешали над божницей - над иконами, иногда такое полотенце имело 7 метров в длину. После праздников полотенца убирали - "чего их каждый день в саже-то мотать по избе"

В традиционной вышивке восточных славян на свадебном рушнике изображаются пары птичек (жаворонков, голубков), символизирующих жениха и невесту. Птички олицетворяют собой семейное счастье, верность в любви. Также неслучайно на свадебном рушнике вышиваются и цветочные орнаменты. Это и оберег от злых сил, и пожелание молодым "процветания", здоровья, богатства, рождения детей. В любой традиционной вышивке присутствуют классическая ясность и строгость орнамента.

В традиционной вышивке восточных славян на свадебном рушнике изображаются пары птичек (жаворонков, голубков), символизирующих жениха и невесту. Птички олицетворяют собой семейное счастье, верность в любви. Также неслучайно на свадебном рушнике вышиваются и цветочные орнаменты. Это и оберег от злых сил, и пожелание молодым "процветания", здоровья, богатства, рождения детей. В любой традиционной вышивке присутствуют классическая ясность и строгость орнамента.