Доклад по теме «Формирование естественнонаучной грамотности на уроках географии»

Естественнонаучная грамотность - это один из аспектов функциональной грамотности.

Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношение с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Этот термин отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе обеспечивается за счет внедрения Федерального образовательного стандарта (далее ФГОС) всех ступеней образования.

Наше время – это время перемен. Меняется все – обычаи и традиции, ценности и приоритеты. Меняются и требования, предъявляемые к выпускникам современной школы. Сейчас недостаточно научить ученика выполнять определенные алгоритмы, решать типовые задания, действовать в соответствии с заранее построенной моделью. Перед современным учителем стоят иные задачи:

Организовать деятельность учащихся по развитию качеств, относящихся к

функциональной грамотности, формированию практико-ориентированных знаний и умений.

Научить школьников думать, обосновывать и доказывать свои решения, не

прибегать к механическому заучиванию материала.

Развивать способность говорить «нет», когда все говорят «да», если понимаешь,

что большинство не обязательно право.

Все эти умения необходимо развивать на уроках, в том числе и на уроках географии.

Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из основных задач современного образования. Уровень сформированности функциональной грамотности

– показатель качества образования в масштабах от школьного до государственного.

Обсуждение вопросов формирования функциональной грамотности лидирует в тематике методических мероприятий разного уровня.

Одним из видов функциональной грамотности, которую будут оценивать в рамках внешней оценки учебных достижений учащихся, это естественнонаучная грамотность (физика, химия, биология, география).

Под естественнонаучной грамотностью (ЕНГ) понимают «способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, имеющим отношение к естественным наукам и технологиям.

Человек, обладающий естественнонаучной грамотностью, должен проявлять следующие компетенции:

− научно объяснять явления;

− понимать особенности естественнонаучного исследования;

− научно интерпретировать данные и использовать доказательства для получения выводов.

Для формирования/оценки естественнонаучной грамотности используются тематические блоки, которые включают описание реальной ситуации, и задания, связанные с этой ситуацией.

Задания, как правило, основаны на проблемном материале, включающем текст, графики, таблицы и связанные с ними вопросы.

Каждое из заданий характеризуется следующими признаками:

Компетентность, на оценивание которой направлено задание (как правило, умение, составляющее данную компетентность);

Тип естественнонаучного знания, затрагиваемый в задании (т.е. те знания из биологии, физики, химии или физической географии, которые необходимы для выполнения задания);

Контекст (т.е. характеристика жизненной ситуации, использующейся в задании);

Познавательный уровень (или степень трудности) задания.

Данная проблема вызвала у меня большой интерес. Я стал изучать опыт других учителей по формированию естественнонаучной грамотности на уроках, включать задания на разных этапах урока на географии

Вот уже на протяжении года на уроках географии включаю задания на развитие естественнонаучной грамотности. За это время сложилась система работы по данному направлению. Формирование естественнонаучной грамотности начинается с 5 класса. Степень сложности заданий возрастает с каждым классом и в старших классах учащимся не сложно показывать умения, приобретённые за годы обучения, то есть выйти на более высокий уровень. В 8-9 классах задания на формирование естественнонаучной грамотности более серьезные и требуют уже более научного подхода. Главной компетентной областью оценки в них является научное объяснение явлений, учащиеся делают и обосновывают прогнозы о протекании процессов или явлений. Использование заданий на формирование естественнонаучной грамотности на уроках географии очень эффективно, в дальнейшем позволит учащимся обосновывать и доказывать свои решения и применять знания в реальной жизни.

Модуль № 1 «На формирование знания учебного материала».

Задание № 1

Задания выполняются после прочтения предложенного ниже текста

«В переводе с монгольского «Гоби» -значит покрытая камнями равнина. А китайцы называли эту пустыню – бескрайнее море. Гоби – крупнейшая пустыня Азии, пятая в мире по площади территории. Она охватывает север Китая и юг Монголии. Гоби – одна из наиболее заметных пустынь в истории – она была частью великих империй, по её территории пролегала караванная дорога, связывающая Восточную Азию и Средиземноморье – Великий шёлковый путь».

1.Какой метод географического исследования представлен в данном тексте?

2.О какой пустыне мира идёт речь в тексте?

3.На территории каких современных государств расположена эта пустыня?

4. Что такое Великий шёлковый путь?

Задание можно использовать на разных этапах урока начиная с 5 класса при изучении методов географии, материков Земли)

Уровень сложности задания: низкий, такие задания можно давать учащимся с низкой мотивацией обучения

Задание 2

Река — естественный значительный и непрерывный водный поток, питающийся поверхностным или подземным стоком с площадей своих бассейнов и текущий в разработанном им русле. Речная вода находится в непрерывном движении. В реках она полностью обновляется примерно каждые 19 дней (в озерах в среднем через 17 лет, в болотах — 5, в ледниках — 9700 лет). И это очень важно, так как именно реки играют главнейшую роль в круговороте воды на Земле, перенося тепло солнца, мелкие твердые частицы и растворенные в воде химические вещества. Большинство рек выходят из берегов один или два раза в год. Чем сильнее половодье, тем реже его повторяемость.

Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые географические термины. Выберите из пронумерованного списка термины, которые необходимо вставить на место пропусков, обозначенных буквами А — В. Вставьте на места пропусков термины из списка (в нужном падеже и числе).

Река — естественный значительный и непрерывный водный поток, питающийся поверхностным или подземным стоком с площадей своих ________________(А) и текущий в разработанном им ________________(Б). Большинство рек выходят из берегов один или два раза в год. Чем сильнее ________________(В), тем реже его повторяемость.

Список терминов: 1) бассейн 2) течение 3) исток 4) половодье 5) русло 6) межень

Летом Андрей и Витя путешествовали на трёх реках. Они заметили, что все эти реки имеют разную скорость течения. Например, одна из рек была горная, и у неё было самое быстрое течение, а другая река неторопливо текла по равнине. «А почему у всех рек есть течение, и вода в ней движется в каком-то одном направлении?» – задумались ребята

2. Каковы основные причины течения реки? Выберите два варианта ответа.

А) Притяжение Земли В) Притяжение Луны

С) Разница между температурами воздуха в верховьях и низовьях реки

D) Рельеф местности

Русло реки может где-то сужаться, а где-то расширяться. Например, русло может сузиться там, где река течёт между скалистыми берегами. Обычно при сужении русла у реки ускоряется течение.

3. Почему при сужении русла у реки обычно ускоряется течение?

Запишите своё объяснение.

Модуль №2: «Интерпретировать научную информацию»

Задание № 1

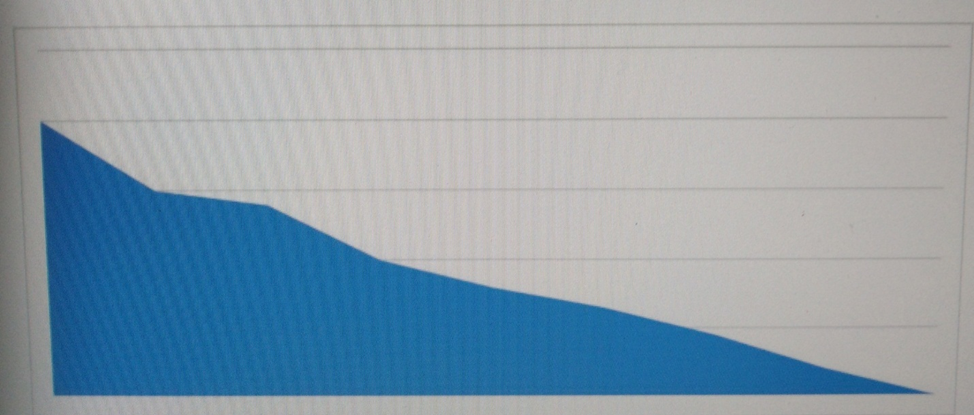

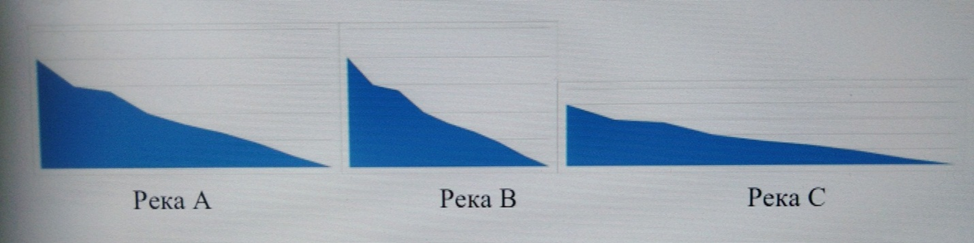

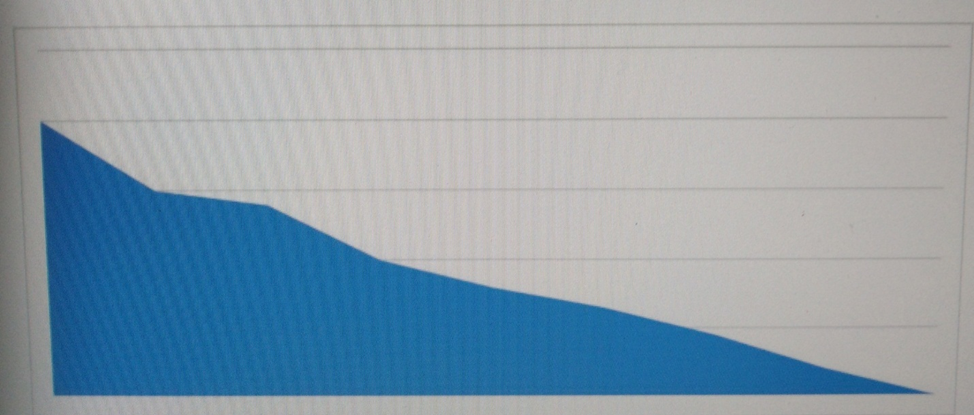

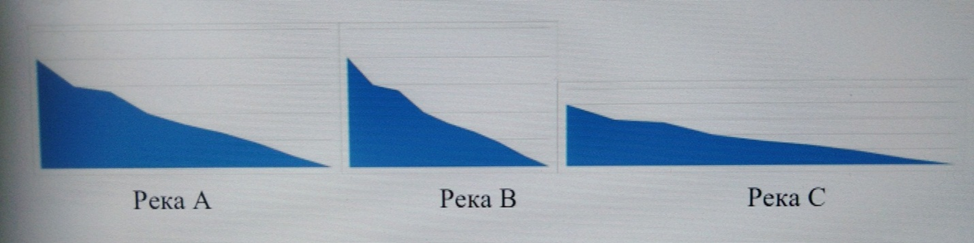

Андрей и Витя заинтересовались, от чего зависит скорость течения реки. Они прочитали, что каждую реку можно описывать с помощью графика, который называется профилем реки (см. рисунок

По горизонтальной оси графика откладывается длина реки, а по вертикальной оси – высота местности, по которой течёт река.

Ниже в одном и том же масштабе показаны профили трёх рек, на которых побывали ребята.

Впишите в таблицу обозначения профилей эти трёх рек в порядке возрастания средней скорости течения реки.

Самое медленное течение Самое быстрое течение

Задание № 2

Задание включаю в уроки географии в 8 классе при изучении тем, связанных с природопользованием

Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Природопользование представляет собой систему взаимоотношений человека с природой. Составными частями природопользования являются: изучение, своение, преобразование и охрана природной среды. Природопользование может быть рациональным и нерациональным. Рациональное природопользование является разумным и не допускает снижения продуктивности природной среды. Нерациональное - это потребительское отношение к природе, то есть стремление получить от нее как можно больше любыми способами, что приводит к истощению природных ресурсов и загрязнению природной среды. При нерациональном природопользовании возникают две проблемы: ресурсная, связанная с истощением природных ресурсов и экологическая, связанная с ухудшением (загрязнением) среды жизни. Экологические проблемы связаны как с ростом численности населения и беспрецедентным увеличением масштабов производства, так и несовершенством технологических процессов, а часто и с экологической безграмотностью. Поэтому необходимо не только изучать пути вовлечения природных ресурсов в хозяйственную деятельность человека, но и находить пути и разрабатывать мероприятия по восстановлению, преобразованию и охране естественных ресурсов и природной среды.

Вопрос 1

Какие виды деятельности относятся к рациональному природопользованию?

Обведите «да» или «нет» для каждого утверждения

А) Создание заповедных территорий

Б) Повторное применение отходов

В) Вырубка лесов

Г) Образование культурных ландшафтов

Вопрос 2 к тексту Природопользование

Как вторичное использование сырья решает проблему истощения ресурсов и загрязнения окружающей среды?

Напишите ответ.

Модуль № 3«На развитие внимания».

Задание можно включать в уроки географии как в 7, так и в 8 классе при изучении тем, связанных со строением земной коры.

Задание №1

Прочитайте сообщение информационного агентства и ответьте на вопросы:

12 сентября 2007 г. у берегов Индонезии в точке с координатами З0 с.ш.. 98° в.д. произошло землетрясение силой 8,4 балла по шкале Рихтера, за которым последовала серия повторных подземных толчков. В результате стихии погибли, по меньшей мере, 17 человек. Трехметровая волна обрушилась на рыбацкий поселок на острове Суматра, волна разрушила сотни жилых домов, пострадали около 90 человек.

Вопрос 1. Как называется волна, разрушившая поселок?

Вопрос 2. Карту, какого из материков необходимо выбрать для того, чтобы подробнее изучить место стихийного бедствия?

1) Африки

2) Евразии

3) Северной Америки

4) Южной Америки

Вопрос 3. На дне, какого океана произошло землетрясение?

Вопрос 4. Объясните, почему в этом районе часто происходят землетрясения.

Вопрос 5. Где в России происходят тектонические процессы, подобные тем, которые вызывают землетрясения у берегов Суматры?

1) Кавказ

2) Прибайкалье

3) Урал

4) Курильские острова

Задание № 2 . «Васюганские болота»

Васюганские болота — одни из самых больших болот на Земле, расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша, на территории Васюганской равнины, находящейся большей частью в пределах Томской области, и малыми частями — Новосибирской и Омской областей и Ханты-Мансийского АО. Васюганские болота располагаются в местах, где мелколиственные леса переходят в южную тайгу. Площадь этого болота является наибольшей в мире и составляет около 53–55тыс. кв. км, что превышает размеры таких европейских стран, как Швейцария, Дания или Эстония. Размеры болота в длину составляют приблизительно 570 на 320 км, оно поистине огромно. Это приблизительно два процента от суммарной площади всех торфяных болот на Земле. Васюганские болота образовались около десяти тысяч лет назад и с тех времен их территория постоянно возрастала. Простираются они примерно на 570 км с запада на восток и больше чем на 300 км с севера на юг. Особенно быстро заболачивание местности происходит в последнее время, так, только за последние пятьсот лет территория, занимаемая болотами, увеличилась примерно на 75%. В теплый период года Васюганские болота почти полностью непроходимы для какой-либо техники. Перемещение геологических партий и грузовые перевозки на разрабатывающиеся нефтяные месторождения осуществляются только зимой.

На основе данных в тексте ответьте на вопросы

1. На территории каких субъектов Федерации располагаются васюганские болота?

2. Какова площадь Васюганских болот? Размеры каких европейских стран

превышают болота?

3. Подсчитайте суммарную площадь всех торфяных болот.

4. Каков возраст Васюганских болот? Изменяется ли территория?

5. В какое время года осуществляется разработка месторождений нефти на территории Васюганских болот? Объясните почему?

Результат участия российских школьников в исследованиях PISA говорят о том, что российское образование не направлено на применение знаний в реальной жизни. Учащиеся учатся, получают знания, но не умеют их применять.

Естественно-научная грамотность

Город Лорка, Испания, расположен в районе, где часто происходит землетрясение. Одно из землетрясений произошло в Лорке в мае 2011 года. Геологи считают, что в отличие от предыдущих землетрясений, в этом районе, это землетрясение могло быть вызвано деятельностью человека, в частности, откачкой подземных вод. Согласно гипотезе геологов, добыча воды из-под земли способствовала увеличению напряжения в ближайшем разломе, что вызвало сдвиг, который привел к землетрясению.

ЗАДАНИЕ: Какое наблюдение подтверждает гипотезу геологов?

А) Землетрясение ощущалось за много километров от Лорки.

Б) Сдвиг вдоль разлома был наибольшим в районах, где откачка воды вызвала наибольшее напряжение.

В) В Лорке случились землетрясения большей магнитуды, чем землетрясение мая 2011 года.

Г) За землетрясением последовал ряд менее сильных землетрясений в районе вокруг Лорки.

ЗАДАНИЕ:Учащийся, проживающий в одном из городов в удаленном от Лорки районе, узнает о гипотезе геологов и землетрясении 2011 года в Лорке. Учащийся знает, что добыча подземных вод в районе, где он живет, привела к снижению уровня подземных вод. Он беспокоится по поводу возможного землетрясения в его городе. Какой или какие из следующих вопросов следует рассмотреть учащемуся, что определить, насколько велик риск того, что добыча подземных вод вызовет землетрясение в его городе?

Помните, что можно выбрать один или более вариантов ответа.

А) Имеются ли разломы в земной коре в его районе?

Б) Существует ли естественные причины, вызывающие напряжение в земной коре в его районе?

В) Загрязнена ли вода, откачиваемая из-под земли в этом районе?

Г) Какова среднесуточная температура воздуха в этом районе?

Погода и её элементы.

Люди во все времена наблюдали за погодой, ведь она могла меняться несколько раз за день. Погода могла преподнести самые неожиданные сюрпризы во время уборки урожая или сенокоса в виде ливневого дождя. Град, размером с голубиное яйцо или июньские заморозки могли погубить первые всходы урожая. А резко налетевший ураганный ветер уничтожить все деревянные постройки сельчан.

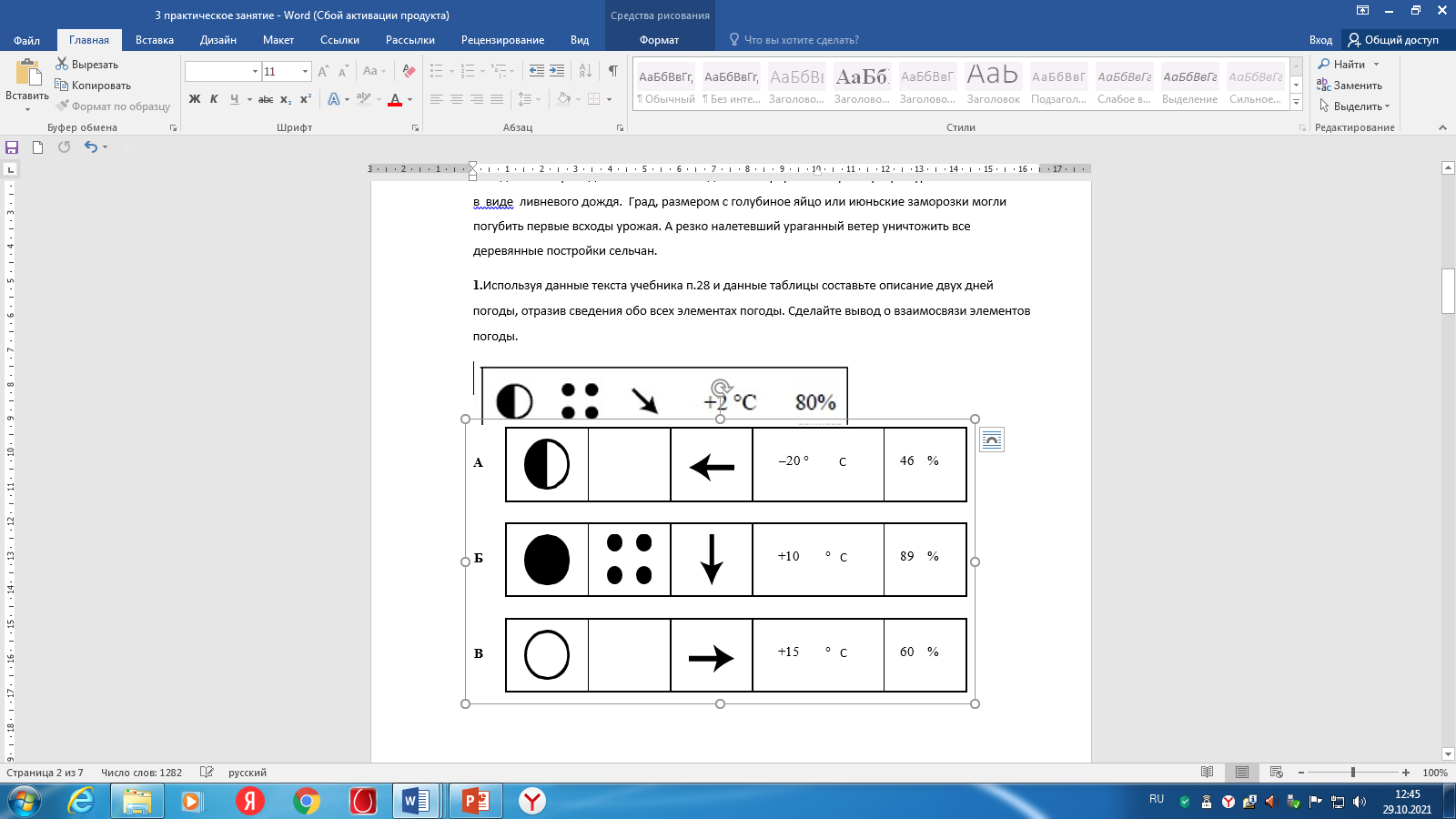

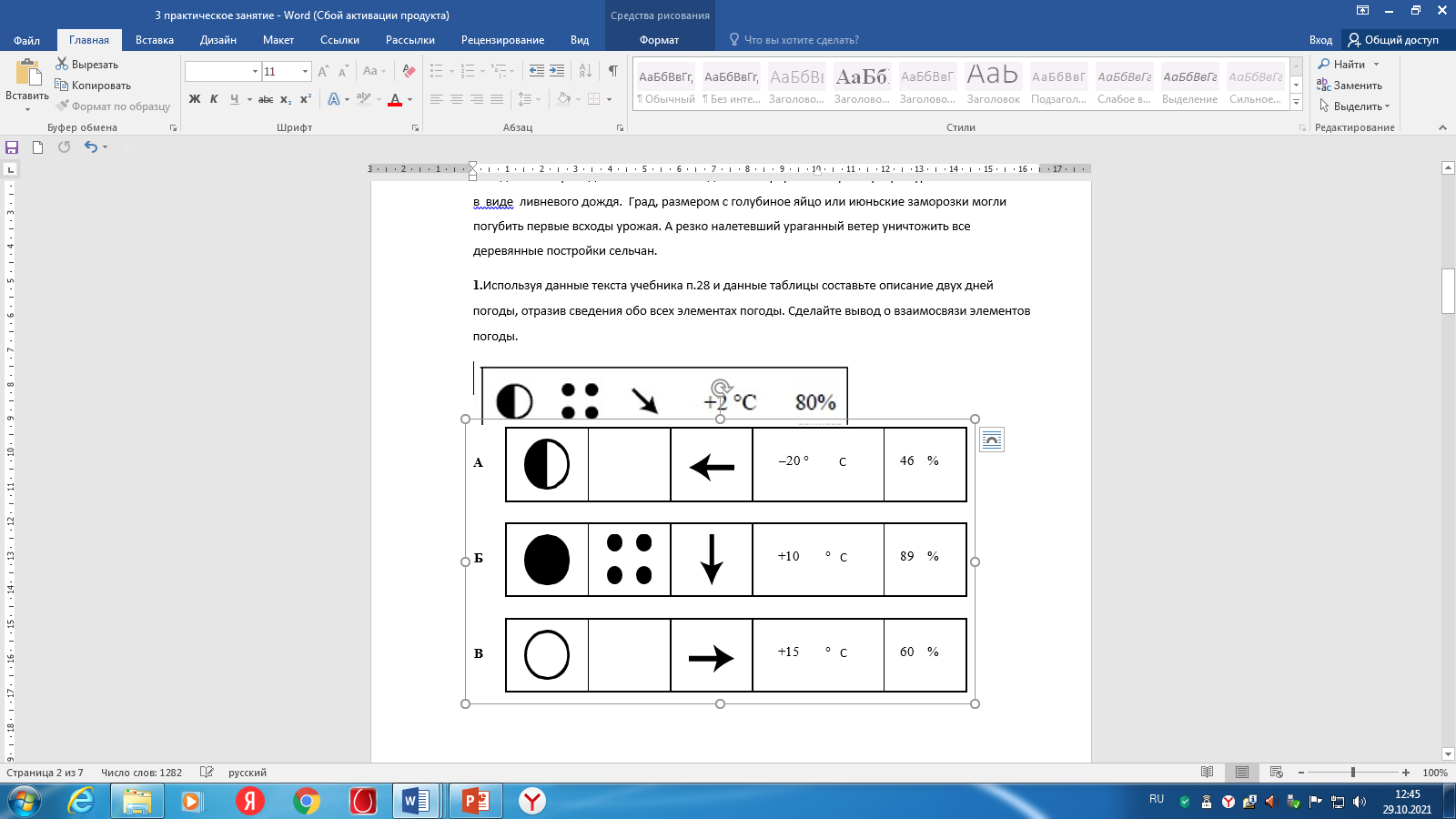

ЗАДАНИЕ: Используя данные текста учебника &28 А.А.Летягина и данные таблицы составьте описание погоды по дням, отразив сведения обо всех элементах погоды. Сделайте вывод о взаимосвязи элементов погоды.

Задание выполняется на этапе изучения нового материала

Опорные знания:дети знают,что такое температура воздуха, движение воздуха (ветер и направления ветров), что такое абсолютная и относительная влажность воздуха.

Учащиеся работают в группах (распределяют обязанности между всеми участниками).

Дети смотрят на предложенную таблицу, выясняют, что они знают по теме, а что не знают (не знают, что обозначают условные знаки).

Изучают материалы, заявленные в задании текст параграфа 28. Находят в тексте обозначения этих условных знаков, выясняют их значение.

Составляют текст (описание погоды) на основе представленных данных (преобразовывают графические данные в текст.).

На основе имеющихся знаний и полученных данных по условным обозначениям погоды делают выводыо том, что все элементы и явления погоды взаимосвязаны между собой (в первом случае северный ветер приносит прохладную погоду в летнее время года, осадки в виде ливневых дождей, относительная влажность воздуха повышается.)

Воздушная оболочка Земли- атмосфера.

Атмосфера оберегает Землю от сильного перегрева днем и сильного охлаждения ночью. Свойства воздуха человек использует и в своей повседневной жизни. Например, в квартирах устанавливаются двойные окна.

Вопрос: О каком свойстве воздуха идет речь?

А) Воздух быстро нагревается и быстро охлаждается

Б) Воздух – это смесь газов

В) Воздух обладает плохой теплопроводностью

Г) Воздух не обладает цветом и запахом.

Нижний слой атмосферы тропосферу называют «фабрикой погоды», так как именно здесь образуются облака, ветер, выпадают осадки.Путешественник Джордж Луи решил совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. Он взял с собой необходимое продовольствие, теплую одежду. Но понявшись на высоту 4км капилляры на руках начали лопаться

По каким причинам произошли такие изменения?

Выберите из списка правильное утверждение, отметив правильные ответом «да», неправильные « нет»

А)По каким причинам произошли такие изменения? Да или нет

Б)Атмосферное давление с высотой понижается Да/ Нет

В)С высотой атмосферное давление повышается Да/ Нет

Г)Нарушается баланс между внутренним давлением и внешним Да/ Нет

Особенности природы Африки.

Используя текст, выполните задания.

Сахель

Сахель — тропическая саванна в Африке, которая является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге саванн. В Сахеле тропический и жаркий климат, с сильными сезонными изменениями в осадках и температуре. Регион известен как самый жаркий на планете. В III тысячелетии до н. э. Сахель простирался до Средиземного моря, отличаясь довольно богатой флорой и фауной. В течение XX века подвергся чрезвычайно быстрому опустыниванию. Самая важная проблема в Сахеле — недостаток почвы и воды.Почвы в Сахеле в основном являются песчаными и кислыми, имеют очень низкое содержание азота и фосфатов. Почвы очень пористы, и после ливней быстро осушаются.Традиционно большинство народов Сахеля были полукочевыми, поэтому и сельское хозяйство было «перемещающимся», но этот способ ведения хозяйства является, вероятно, самым жизнеспособным в условиях Сахеля. Север региона имеет более сухой климат, но и более высокий уровень питательных веществ в почве, тогда как на юге выше количество осадков. Эти различия используются кочевниками: в течение влажного сезона их стада пасутся на плодородной почве севера, а потом совершают переход на несколько сотен километров на юг, чтобы провести сухой сезон на более увлажнённых территориях с менее плодородными почвами. Между кочевыми пастухами всегда происходили конфликты за наиболее благоприятные части Сахеля.

Задания к тексту «Сахель»

1.Что такое «Сахель»?

а) название пустыни в Африке;

б) переходная зона между пустыней и саваннами в Северной Африке;

в) африканская саванна;

г) южная часть пустыни Сахара.

2. Самая важная экологическая проблема в Сахеле:

а) изменился климат территории;

б) уменьшилась площадь территории;

в) недостаток почвы и воды;

г) почвы очень пористы.

3. Главное занятие населения Сахеля:

а) земледелие, скотоводство, садоводство;

б) земледелие и скотоводство;

в) скотоводство и садоводство;

г) скотоводство.

4. Какой климат характерен для зоны Сахеля?

а) тропический влажный;

б) тропический пустынный;

в) тропический с сильными сезонными изменениями в температуре и влажности;

г) субэкваториальный.

Прочитайте самостоятельно текст из книги В.П. Максаковского «Географическая картина мира». Книга 1. Общая характеристика мира.

Глобальными проектами называют крупные инженерные проекты, имеющие целью преобразование природы отдельных частей нашей планеты для достижения большого экономического эффекта. Большинство известных проектов такого рода связано либо с Мировым океаном, либо с преобразованием речных систем, либо с транспортным строительством в особо крупных масштабах. Среди глобальных проектов, касающихся Мирового океана, преобладают проекты сооружения гигантских плотин в морских проливах и использования морских течений. Еще в начале XX в. инженер Г. Зергель выдвинул совершенно фантастический по тем временам проект сооружения в Гибралтарском проливе плотины длиной 29 км и высотой 200 м. Поскольку уровень Средиземного моря поддерживается главным образом благодаря притоку вод из Атлантики, через некоторое время он неизбежно снизился бы. Образовавшуюся разницу в уровнях Зергель предлагал использовать для строительства двух электростанций общей мощностью 120 млн кВт (рис. 1). Существуют также проекты сооружения плотин в проливе Дарданеллы, чтобы прекратить доступ воды в Средиземное море из Черного моря, в Мессинском и Тунисском (Сицилийском) проливах.

Рис. 1. Схема плотины в Гибралтарском проливе, предложенной инженером Г. Зергелем

Проанализируйте информационный материал, используйте информацию, которую дает рисунок и предложите Ваш ответ:

Где в Средиземном море предлагает Г. Зергель реализовать свой проект?

Какое гидротехническое сооружение должны быть построены?

Какие еще последствия может вызвать реализация данного проекта? Назовите не менее двух

Ответ:

В Гибралтарском проливе, сооружение платины в 29 км и высотой в 200 метров. Поскольку уровень Средиземного моря поддерживается главным образом благодаря притоку вод из Атлантики, через некоторое время он неизбежно снизился бы. Образовавшуюся разницу в уровнях Зергель предлагал использовать для строительства двух электростанций общей мощностью в 120 млн кВт.

Снижение уровня Средиземного моря, превращение Черного моря в озеро.

.

Прочитайте самостоятельно текст из книги В.П. Максаковского «Географическая картина мира». Книга 1. Общая характеристика мира.

Найдите в тексте географические объекты, которые не отображены на космическом снимке

Найдите в тексте отличительные свойства космической съемки. Ответы фиксируйте в виде тезисов, рисунков-символов, таблицы и т.п

«Макровзгляд» человека из космоса. Космическая съемка.

Пожалуй, еще большее впечатление производят рассказы космонавтов, которые могли, что называется, «одним взглядом» охватить территорию в 10–12 млн км2. «Да и как не удивляться, – пишет в своей книге «Космос – землянам» Г. Береговой, – если в иллюминаторе под тобой Европа видна целиком: от Пиренеев до Англии, слева – Балтийское море, а справа – Черное, после – Каспийское, затем вся, чуть ли не от истоков до устья, Волга. Оглянешься назад – Европа уже исчезает за горизонтом, и вот под тобой Камчатка, Сахалин, Курилы… Таково чудо «макровзгляда» человека из космоса. Отличительные свойства космической съемки.Первое из них – огромная обзорность. Съемка со спутников и космических кораблей обычно осуществляется с высоты от 250 до 500 км, причем со спутников «Метеор» полоса обзора составляет 1000 км, а со станций типа «Салют» аппарат фотографировал съемочную полосу шириной 450 км. В течение пяти минут с орбитальной станции удавалось снять на пленку территорию площадью около 1 млн км2, что эквивалентно примерно двухлетней аналогичной работе самолета со специальной аппаратурой.

Другие важные отличительные свойства космической съемки – большая скорость получения и передачи информации, возможность многократного повторения съемки одних и тех же территорий, что позволяет наблюдать природные процессы в их динамике, лучше анализировать взаимосвязи между компонентами природной среды и тем самым увеличивать возможности создания общегеографических и тематических карт.

Развитие космической техники и расширение диапазона исследований способствовали постепенной дифференциации космического землеведения и выделению в нем нескольких подотраслей, или направлений: геолого-геоморфологических исследований, исследований атмосферы, гидросферы, почвенного и растительного покрова, а также работ по комплексному землеведению.

Ответ.

Камчатка, Сахалин, Курилы. (показать на карте)

Вариант таблицы для заполнения. Двухчастный дневник даёт возможность учащемуся анализировать содержание текстовой информации, учит школьников умению аргументированных ответов.

Таблица: «Двухчастный дневник»

| Отличительные свойства космической съемки | Цитата из текста. |

| огромная обзорность |

|

| большая скорость получения и передачи информации |

|

Проведение учебных исследований

Вращение Земли вокруг своей оси.

Наша планета совершает полный оборот за одни сутки. Астрономами сутки разделены на 24 часа.Ноименно сутки- период одного обращения Земли вокруг своей оси- приняты за основную единицу измерения времени. Осевое вращение Земли имеет несколько географических следствий. Во-первых, смена дня и ночи в результате суточного вращения вызывает то нагрев, то охлаждение поверхности Земли. Во- вторых, из-за суточного вращения Земля сплющивается вдоль земной оси и приобретает форму, отличную от идеального шара.(А.А.Летягин. Начальный курс географии 5 класс. Текст учебника стр.25-26.)

Эксперимент: приплюснутый шар

Цель эксперимента: показать, почему земной шар сплюснут у полюсов.

Материалы: кусок плотной бумаги для поделок длиной около 40 см, ножницы, клей, линейка, карандаш.

П роцесс:

роцесс:

— отмерьте и вырежьте две бумажные полоски размером 3 x 40 см;

— положите полоски крест-накрест и склейте;

— соедините вместе четыре свободных конца и тоже склейте; получится фигура, похожая на шар;

— подождите, пока засохнет клей;

— проделайте отверстие в месте склейки свободных концов;

— сантиметров на пять просуньте в отверстие карандаш;

— держите карандаш между ладоней и, двигая ими взад-вперед, вращайте карандаш с закрепленным на нем шаром.

Итоги. Во время вращения шара его верхняя часть сплющивается, а центральная часть раздувается.

Почему? На вращающийся шар действует сила, стремящаяся раздвинуть в стороны бумажные полоски, и из-за этого верхняя и нижняя части сплющиваются. Как и все вращающиеся шары, наша Земля тоже сплюснута у полюсов и раздута по экватору.

Что такое атмосферное давление.

Воздух имеет вес и давит на земную поверхность и находящиеся на ней предметы. Сила, с которой воздух давит на земную поверхность, называется атмосферным давлением.(А.А.Летягин. Начальный курс географии 6 класс. Текст учебника стр.129)

Цель эксперимента: показать, что воздух занимает место.

Материалы: двухлитровая миска (лучше прозрачная), пробка (натуральная), прозрачный стакан.

П роцесс:

роцесс:

— налейте полмиски воды;

— бросьте в воду пробку;

— накройте плавающую пробку стаканом;

— погрузите стакан глубоко в воду.

Итоги. Участок поверхности воды, на котором плавает пробка, погружается вместе со стаканом.

Почему? Находящийся в стакане воздух не дает воде заполнить стакан, и поэтому вода вместе с плавающей пробкой опускается

роцесс:

роцесс: роцесс:

роцесс: