Новоселицкая МОУ СОШ №1

Развитие познавательного интереса учащихся на уроках физики

Учитель физики Ольховская Е.Н.

2009 год

Новоселицкая МОУ СОШ №1

2005 год

План

1.Введение…………………………………………………………3

2.Использование занимательных материалов на уроках физики.

а) Кроссворды, ребусы, загадки………………………………….4

б) Физические фокусы и занимательные опыты………………..6

в) Занимательные рассказы и физические сказки………………7

г) Картинки на уроках физики…………………………………...8

3. Использование исторических сведений на уроках физики…………………………………………………………………….9

4. Факторы, способствующие повышению интереса учащихся при решении задач…………………………….………………………..10

5. Некоторые приемы, развивающие интерес к решению задач……………………………………………………………………..13

6.Методические приемы, пробуждающие интерес учащихся при изучении формул…………………………………………………..19

7. Применение игровых приемов, нестандартные уроки…………………………………………………………………….20

8. Заключение…………………………………………………….22

9. Литература…………………………………………………….23

Введение.

В настоящее время перед современной педагогической наукой стоит проблема, как повысить интерес школьников к физике. Преподавание физики в средней школе открывает огромные возможности для активации мышления учащихся в процессе обучения благодаря особенностям физической науки ее глубокой связи с современным научно-техническим прогрессом.

Традиционный процесс обучения физике предусматривает такие виды деятельности, как наблюдение демонстрации, подготовленной учителем, решение задачи предложенной учителем, выполнение лабораторной работы, ход которой подробно изложен в учебнике. В результате интерес к предмету у учеников постепенно падает, поэтому необходимо процесс обучения строить не только на восприятии действий по образцу, но и вовлекать учащихся в активную и разнообразную деятельность по овладению теорией и практикой предмета.

Среди многих идей, направленных на совершенствование учебного процесса, одной из самых значимых является идея формирования и развития познавательного интереса учащихся. Эта идея служит поводом отыскания таких средств, которые привлекали бы к себе учеников, располагали бы их к совместной деятельности с учителем.

Считается, что интерес выступает как мощный побудитель активности личности, под влиянием которого все психические процессы протекают особенно интенсивно, а деятельность становится увлекательной и продуктивной. Особой и важной областью общего проявления интереса является познавательный интерес. В самом общем определении, это избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями. Своеобразие познавательного интереса состоит в тенденции человека углубиться в суть познаваемого.

Познавательные интересы учащихся к физике складываются из интереса к явлениям, фактам, законам; из стремления познать их сущность на основе теоретического знания, их практическое значение и овладеть методами познания - теоретическими и экспериментальными.

Познавательный интерес на пути своего развития обычно характеризуется познавательной активностью, ценной мотивацией.

Нужно строить обучение так, чтобы ученик понимал и принимал цели, поставленные учителем, чтобы он был активным участником реализации этих целей - субъектом деятельности.

Можно выделить два источника, влияющих на становление интереса ребят к учению:

1) содержание учебного материала (новизна материала, обновление усвоенных знаний, историзм преподавания, показ практического значения и необходимости знаний, ознакомление с современными научно — техническими достижениями);

2) организация учебной деятельности (использование различных форм самостоятельных работ учащихся, проблемное обучение, постановка практических работ, в том числе исследовательских и творческих).

Появление интереса к изучаемому – мощнейший мотивационный фактор успешной учебы.

1.Использование занимательных материалов на уроках физики.

Важную роль в решении проблемы развития познавательного интереса отводят занимательности. Занимательность - прием, который, воздействуя на чувства ученика, способствует созданию положительного настроя к учению и готовности к активной мыслительной деятельности у всех учащихся. И в литературе, и в практике обучения по поводу занимательности нет единодушного решения. Ряд ученых считает занимательность помехой учению, видят в ней элементарный уровень интереса, возникающий под влиянием яркости впечатлений. Такой интерес не стоек, легко вытесняется новыми яркими впечатлениями. Однако, находятся люди, выступающие в защиту занимательности. Они считают занимательность неотъемлемой принадлежностью интересного обучения, видят в ней сильное средство, обостряющее все процессы, свойственные интересу. В моем реферате занимательность рассматривается как средство привлечения интереса к предмету или процессу изучения, которое способствует переходу познавательного интереса со стадии ситуативного, эпизодического интереса, на стадию более устойчивого познавательного интереса.

Но обязательно, учитель должен правильно понимать занимательность, как фактор, влияющий на психические процессы, ясно осознать цель использования, и применять на уроке с другими дидактическими средствами. Только тогда это будет способствовать приближению научных истин к пониманию учеников, и способствовать лучшему протеканию познавательных процессов.

Цель моего исследования была направлена на подбор и разработку занимательных материалов по некоторым темам школьного курса физики, являющихся средством развития познавательного интереса.

Предполагалось, что использование этих материалов будет способствовать повышению интереса к физике и развитию познавательного интереса учащихся.

Мною сделана подборка задач по литературным произведениям, стихов, загадок, сказок, фокусов, интересных фактов и сведений, задач по физике с элементами других наук, рисунков – вопросов, занимательных опытов, интересных вопросов с физическим содержанием. При подборе материала учитывалась его связь с конкретными вопросами физики.

а) Кроссворды, ребусы и загадки.

Одним из приемов, способствующих развитию познавательного интереса учащихся, является работа с ребусами и кроссвордами. Такие задания способствуют усвоению определений, понятий, законов, запоминанию имен ученых, названию приборов. Их можно использовать для закрепления и повторения на обобщающих уроках. Очень интересными для учащихся являются кроссворды, когда их форма связана с темой повторения. После разгадывания ребуса, детям можно предложить описать, опираясь на свои знания по теме, данное слово.

Составление кроссвордов дает возможность не только упрочить знания физики, но и развивать умение пользоваться разнообразными справочниками, словарями и другими пособиями, к тому же работа с кроссвордами позволяет усилить межпредметные связи, так как в них можно включать разные термины и понятия не только из физики, но и из других дисциплин.

Я использую прием под названием кроссворд «наоборот». Он представляет собой заполненную сетку, к которой необходимо составить вопросы к данным терминам. При этом вопросы предлагаемые учащимся можно обсудить и выбрать наиболее четкие по форме и научные по содержанию. Заполнение этого вида кроссвордов - один из видов проверки знаний.

Эффективен и такой прием: каждая команда получает карточку с кроссвордом - «лесенкой», где «загаданные» физические термины (понятия, названия, явления и др.), а также фамилии ученых. Первый участник команды отгадывает первое слово и передает карточку второму, тот вписывает отгаданное им второе слово и передает листок третьему и т. д. Команда должна отгадать ключевое слово.

Дети любят отгадывать загадки, но н а уроке физики загадки – редкие гости. Между тем они могут стать ценным дидактическим материалом для усвоения предмета и обогатить учебный процесс.

Загадка – это согласно В.И.Далю, «краткое иносказательное описание предмета, предлагаемое для разгадки. Аристотель определил загадку как хорошо сформулированную метафору. Поскольку предмет, обычно хорошо известный, описан в ней с выдумкой, зачастую с неожиданной стороны, отгадать загадываемое непросто. Для этого нужно быть наблюдательным и сообразительным, уметь сопоставлять и находить общее в разном.

Будучи по конструкции выражением, основанным на сравнении, загадки способствую развитию образного видения явлений природы. Мир в загадках движется, звучит, переходит из одного качества в другое, т. е. представлен диалектически, что свойственно самой жизни. Загадка позволяет увидеть красоту окружающего мира. Она подчеркивает ту или иную особенность предмета или явления, заставляет более внимательно взглянуть на него, увидеть элементы прекрасного в этом предмете, явлении. Загадки поэтичны не только по своей образной системе, но и по форме.

Их краткость и ритмичность формы, емкость содержания, яркая образность и особенно шутливый колорит, позволяют, используя их на уроках придать изучению физики живость, вызвать интерес ребят к рассматриваемым физическим явлениям. Например:

Без крыльев, без тела за тысячу верст прилетела. (Радиоволна)

Какой огонь не дает дыма. (Люминесценция)

На всякий зов даю ответ, а ни души ни тела нет. (Эхо).

Можно использовать загадки о физических приборах и технических устройствах:

Им силу тока изменяют,

Если что-то в нем сдвигают. (Реостат)

На стене висит тарелка,

По тарелке ходит стрелка.

Эта стрелка наперед

Нам погоду узнает. (Барометр)

В качестве домашнего задания учащимся можно предложить самим составить загадки - «стихи». Такая работа развивает творческие способности учащихся, вызывает положительные эмоции.

б)Физические фокусы и занимательные опыты.

Большую роль в развитии мышления учащихся играет использование занимательного и исследовательского физического эксперимента. Он не только оживляет урок, но и вызывает интерес учащихся к физическому явлению. Можно использовать физические фокусы и занимательные опыты. Они просты, связаны с учебным материалом, требуют самого доступного оборудования, их разгадка имеет физический смысл. Зачастую ученики пытаются повторить их в домашних условиях самостоятельно, что тоже важно.

Например, такой фокус можно предложить в качестве домашнего задания: поднимите лежащий на столе пластмассовый шарик поллитровой стеклянной банкой, ( нельзя подкатывать шарик к краю стола, брать его в руки, пользоваться посторонними предметами, наклонять стол)..

Секрет фокуса. Нужно накрыть шарик банкой, привести банку вместе с шариком в быстрое вращательное движение, затем резко поднять - шарик окажется в банке.

Фокусы, вызывают оживлённые дискуссии, будят мысль, так как стимулируют к поиску объяснения увиденного, к использованию своих знаний.

Развитию творческих способностей и интереса к физике способствуют домашние опыты и наблюдения. Они позволяют расширить область связи теории с практикой, приучить учащихся к самостоятельной исследовательской работе, преодолеть ошибочные представления некоторых из них, о том, что физические явления можно наблюдать лишь с помощью специальных приборов.

Систематическое выполнение учениками домашних экспериментальных заданий благоприятствует овладению физическими методами познания: они учатся самостоятельно собирать экспериментальные установки, измерять физические величины, представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и др., делать выводы из эксперимента, объяснять результаты своих наблюдений и опытов с теоретических позиций. А публичное обсуждение проведенного эксперимента развивает и поддерживает интерес учащихся к физике, формирует их интеллектуальные и практические умения, развивает естественно – научный стиль мышления.

Так, при изучении явления электризации, можно предложить такое задание:

Поднесите хорошо наэлектризованную расческу к очень тонкой струйке воды из крана. Объясните наблюдаемое искривление струйки.

Проверьте взаимодействие тел, заряженных при электризации касанием.

При изучении способов изменения внутренней энергии интересен следующий опыт.

Возьмите новый полиэтиленовый пакет, убедитесь в отсутствии в нем дырок. Ополосните пакет внутри теплой водой так, чтобы остались капли. Герметично привяжите его к наконечнику велосипедного насоса. Энергично накачайте воздух в пакет, чтобы он лопнул. В воздухе появится туман. Объясните наблюдаемое явление. в) Занимательные рассказы и физические сказки

Так же, своеобразным толчком для развития познавательных интересов учащихся являются занимательные рассказы - вставки о физических явлениях, из истории открытия различных механизмов или законов.

Интересно для детей будет узнать, чему равна масса одной снежинки или почему зимой холодно. Учитель может использовать данный материал в качестве дополнительного, или давать ученикам, чтобы они готовили доклады, сообщения, и рассказали одноклассникам, как слепить прочный снежок или почему вода гасит

огонь. Ответы на такие простые, казалось бы, вопросы даёт физика. И в последствии, разглядывая снежинку или любуясь деревьями в инеи, ребята будут вспоминать эти рассказы и мысленно объяснять увиденное, опираясь на свои знания по физике.

Физические сказки - одна из форм создания эмоциональной ситуации. Под физической сказкой понимается информация, содержащая сведения о реальном или вымышленном мире с обязательным использованием физических терминов, закономерностей, физических героев (например - Электрона, Магнитного поля, Молекулы). В такую сказку могут быть вставлены физические вопросы разного уровня, на которые нужно ответить. Физические сказки удобно использовать в 7 классе для осмысления темы «Агрегатные состояния вещества». Составление таких «сказок» можно предложить в форме домашних заданий.

г) Картинки на уроках физики.

Художник не просто изображает окружающий мир. А просто «пропускает» его через себя. Слово пропускает, подразумевает целую цепочку действий: художник видит мир – осознает увиденное – постигает сущность – подмечает «изюминку» - акцентирует на ней внимание, сначала свое, а потом и зрителя.

Предложив учащимся изобразить любое физическое явление или проиллюстрировать действие законов природы, можно рассчитывать на эту цепочку действий с их стороны. Что она дает для изучения физики? С моей точки зрения, развивается наблюдательность, умение выделять сущность явлений и их интерпретировать; сама физическая теория начинает «оживать» в окружающих нас явлениях. Меняется отношение к предмету: он становится им понятнее и ближе. Так, желая заполнить клеточки кроссворда, вы сначала интенсивно используете свои знания, а потом…открываете справочник или ищите нужную книгу, т.е. разгадывание кроссвордов помогает расширению кругозора.

Иллюстрирование физических явлений дает еще и многогранность кругозора. Запечатлев образ на бумаге, уже не скоро его забудешь. Такие задания помогают разнообразить учебную работу учащихся, повторять и систематизировать материал.

3.Использование исторических сведений на уроках физики.

Живой интерес учащихся вызывают различные примеры жизни и деятельности творцов науки и техники, они являются одним из возможных средств воспитания учащихся в процессе обучения и эффективно именно для воспитания у школьников гражданственности и нравственности.

При использовании исторического материала необходимо учитывать следующее:

объем исторических сведений должен быть минимальным;

исторический материал нужно органически связать с изучаемым на уроке вопросом;

сообщаемые факты должны быть яркими, нести большой воспитательный заряд; их следует подбирать таким образом, чтобы они вызывали определенные переживания: одобрение, восхищение, радость, гнев и т.п. В этом случае более активно пробуждаются и формируются нравственные чувства и убеждения;

желательно так подавать материал, чтобы ученик был вынужден поставить себя на место ученого в момент принятия им важного решения; это позволит мысленно прожить фрагмент жизни ученого, сделаться как бы соучастником событий;

полезны обращения к высказываниям и воспоминаниям самих ученых или их учеников и сотрудников.

Так при изучении вопроса «Естественная радиоактивность» уместно рассказать о Пьере Кюри и его научной деятельности следующее.

Известно исключительное бескорыстие Пьера Кюри. Он дважды отвергал предложенные ему ордена и знаки отличия, вместе с женой М.Кюри отказался от патента на изобретенный ими способ получения радия, хотя это сулило материальные блага. Когда было подмечено биологическое действие лучей радия, П.Кюри, будучи увлеченным исследованиями, подверг свою руку облучению, для того чтобы непосредственно наблюдать и изучать это действие. В результате он получил рану, похожую на ожог и постепенно увеличивающуюся; залечить ее удалось лишь через несколько лет.

В моральном кодексе П.Кюри первой заповедью было: «людям, а не себе». Поэтому, как отмечал советский физик А.Ф.Иоффе, Нобелевскую премию он и его жена потратили на организацию лечения радием. Пьер Кюри был чрезвычайно скромен, не знал компромиссов, был правдив до конца и не только в науке, но и в жизни.

Изучая полупроводники, полезно тоже сделать небольшой экскурс в историю и рассказать о работах в этой области и жизни академика А.Ф. Иоффе. При изучении атомной физики и использования ее достижений есть повод поговорить об академике Андрее Дмитриевиче Сахарове - одном из создателей отечественной водородной бомбы

Сообщать учащимся исторические сведения можно не только на уроках. В зависимости от объема и содержания исторического материала эти сведения могут быть на внеурочных (кружковых, факультативных) занятиях, на вечерах и конференциях, посвященных вопросам истории физики.

4.Факторы, способствующие повышению интереса учащихся при решении задач.

Возможность и умение применять собственные знания для решения проблем, максимально приближенных к тем с которыми приходится сталкиваться в реальной жизни, убеждает учащихся в личной значимости обучения, а формирование этих умений становится одной из главных и осознанных целей обучения.

К факторам, способствующим повышению интереса учащихся при решении качественных задач, относятся:

1) разнообразная тематика задач: техническая, биологическая, геологическая, метеорологическая, астрономическая, химическая, медицинская, экологическая, социально-бытовая, историческая, литературная и др.;

2) различные способы постановки задач: текстом, графиком, демонстрацией, приглашением к поиску;

3) разная деятельность при решении: оценивающая, эвристическая, изобретательская и др.;

4) возможность выбора тематики задач (карточки - задания имеют на обратной стороне надписи, указывающие тематику задач);

5) использование элементов ролевой игры.

Решение физических задач различного вида - необходимое звено в цепи мер по практической ориентации обучения. Для повышения интереса учащихся и повышения эффективности решения задач можно использовать разные организационные формы этого вида деятельности. Например, осуществлять решение задач у доски с комментарием; групповое решение когда каждой группе даются задачи, подобранные с учетом соответствия их сложности возможностям группы; индивидуальное решение задач повышенной сложности сильными учащимися и последующее их объяснение классу. Большой интерес у школьников вызывают экспериментальные задачи, кажущиеся парадоксальными.

Хорошо зарекомендовало себя и составление условия физических задач в форме короткого рассказа. В этом случае задачу стараются решить даже те учащиеся, у которых интерес к предмету по различным причинам снижен. В качестве героя таких рассказов выступает любознательный мальчик Боря. Например:

Вчера пришел ко мне друг Боря. Я, как человек вежливый, предложил ему выпить чаю. Поставив на стол две одинаковые чашки, я положил в них разные ложечки - стальную и алюминиевою, после чего налил кипяток. И тут Боря меня спросил: «А как ты думаешь, если ложечки у чашек не вынимать, у кого чай остынет быстрее?» Я немного подумав ответил...

Ребята, что ответил мальчик?

Задачи, сформулированные на основе художественных фрагментов, сказок, фольклора, видеофильмов, песен, активизируют познавательную и эмоциональную сферу ученика. Например такая задача:

«Дружба согревает душу, платье - тело, а солнце и печка - воздух»,- так писал Козьма Прутков - вымышленный герой поэтов А.К. Толстого и братьев А.В. и И.М. Жемчужниковых, который выступал в печати в 50-60 - х гг. 19 в.

В чем принципиальное различие между согреванием тела платьем и согреванием солнцем и печкой ?

Такие задачи создают яркие эмоционально окрашенные образы, а по этому хорошо запоминаются, что облегчает понимание. Незаменимы они при проведении внеклассных мероприятий по физике (КВН, вечеров, утренников, викторин, конкурсов и т.д.), так как своей нестандартностью способны вызвать эмоциональную вспышку и всплеск активности учащихся.

Полезны задачи на нахождение технических характеристик различных сказочных и фантастических устройств, при решении которых учащийся сравнивает полученные результаты с техническими характеристиками реальных машин и механизмов и критически оценивает правильность своего решения и правдоподобность сказочных устройств. К таким заданиям можно подобрать иллюстрации, или предложить самим учащимся сделать рисунок, или придумать сказочную задачу.

Интерес учащихся вызывают задания в виде текстов, содержащие физические ошибки. Например, отрывок из стихотворения:

«Она жила и по стеклу текла

Но вдруг ее морозом оковало,

И неподвижной льдинкой капля стала,

А в мире поубавилось тепла».

Ребята должны найти физическую ошибку и объяснить ее. Обсуждение вопросов в данном случае идет значительно лучше, чем, если бы они были заданны сухо и скучно. Задания в такой форме не только не теряют обучающего значения, но и способствуют лучшему пониманию обсуждаемого процесса и явления.

Связь обучения с жизнью, практикой, бытом, является мощным средством воспитания на уроке интереса школьников. Эти задачи учат видеть и правильно объяснять с точки зрения физики повседневные явления.

Поэтому учащиеся охотно и с интересом стараются найти ответы, чтобы помочь выжить на острове Робинзону Крузо или ответить на вопрос мальчика Почемучки. Вот вопрос из серии «Почемучкины задачи»:

«Вчера я съел подряд три мороженных, да так застыл, что даже ноги охладились, а потом мне стало жарко?!»

Ребята должны объяснить происшедшее с Почемучкой.

Интересно учащимся отгадывать «загадки» Шерлока Холмса. Например: «Шерлок Холмс достал стеклянный флакон с изящной пробкой. Внутри него лежали золотые монеты. Он попытался вытащить пробку. да не тут – то было. Притертая пробка не извлекалась.

- Очень большое усилие применять опасно, - сказал он, - можно отломить горлышко и порезать руки. Впрочем, сейчас я легко достану.

Он проделал несколько действий, похожих на физический опыт, и действительно пробка вышла из горлышка флакона так, как будто ее не притирали, а лишь немного вставили в него.

В чем заключался этот опыт?

Ответ: Холмс осторожно и недолго нагревал горлышко флакона так, чтобы сама пробка нагреться не успела. Расширившееся при этом горлышко «отпустило пробку, и ее легко было извлечь от него.

Такие задачи можно оформлять на карточках, разбирать на уроке, задавать на дом, предлагать в качестве дополнительного задания, применять при повторении и закреплении пройденного материала

Многие учащиеся заинтересовываются произведениями, на основе которых были составлены предложенные им задачи. При этом выяснилось, что значительная часть современных школьников не читали тех произведений, которые были известны каждому ребенку предыдущих поколений. В настоящее время большинство учащихся предпочитают смотреть видеофильмы. Для активизации этих учеников целесообразно предлагать им не только задачи по мотивам художественных произведений, но и качественные задачи, составленные по фрагментам видеозаписей популярных фильмов. Вот примеры таких задач.

В популярном видео фильме «Звездные войны»показаны: а)лазерный луч в однородной среде как пунктирная линия, б) опыт со звонком, звенящим в разреженном воздухе.

Дайте оценку этим кадрам с точки зрения физики.

Сделайте вывод: преувеличен ли или нет в фильме шум космических баталий, происходящих в вакууме космического пространства.

• В фильме «XXX» главный герой с помощью гранаты целенаправленно вызывает сход снежной лавины, а потом, двигаясь на сноуборде в считанных метрах от снежного вала, скатывается с горы. Компьютерная графика и комбинированные съемки позволяют очень реалистично и красочно показать захватывающую дух гонку человека и гигантской, сметающей все на своем пути лавины.

Создайте теорию движения снежной лавины, учтя при этом а) то, что верхние слои снега как бы скользят по нижним и б) силу трения лавины о поверхность горы.

Выскажите свои соображения о реальном соотношении скоростей схода лавин и движения человека на сноуборде; оцените, какая из них больше.

Задачи по мотивам художественных произведений и фрагментам видеофильмов нельзя рассматривать только как эмоциональное средство. Они могут выполнять побуждающую функцию, активизирующую, познавательную (обогащая содержание понятий и устанавливая связи с другими понятиями и другими учебными дисциплинами как естественно - научными, так и гуманитарными), развивающую (формирующую) мышление (в том числе образное, его компоненты и качества (критичность).

Условия задач по мотивам художественных произведений создают яркие эмоционально окрашенные образы, а поэтому они наглядны и хорошо запоминаются, что облегчает понимание.

Задачи, созданные по мотивам художественных произведений и на основе видеофильмов, уместны при постановке проблемы и объяснении нового материала; они могут быть ключевым элементом построения всего урока, мотивом к познанию.

При проверке знаний и их закреплении эти задачи с успехом выступают в роли частных, конкретных примеров. Незаменимы они при проведении внеклассных мероприятий по физике (КВН, вечеров, утренников, викторин, конкурсов и т.д.), так как своей нестандартностью способны вызвать эмоциональную вспышку и всплеск активности учащихся.

5.Некоторые приемы, развивающие интерес к решению задач.

Для вовлечения учащихся в процесс решения задач и поддержания к нему интереса можно использовать следующие приемы.

Прием первый – задача без вопроса.

Предлагается расчетные задачи, в которых не указано, какие величины надо определить, а написано «найти все, что можно».

Например: «Масса кирпича 4 кг. Определите все, что можно». Семиклассники определяют объем, силу тяжести, вес кирпича, выталкивающую силу, действующую на него в воде, силу, которую нужно приложить, чтобы удержать кирпич в воде.

Прием второй — сочини сам.

Учащимся предлагаю: пользуясь справочником, составить задачу и записать ее в тетрадь. Затем ученики сидящие на одной парте, меняются тетрадями и решают задачу соседа. После решения вновь обмениваются тетрадями: «сочинитель» проверяет решение своей задачи.

По каждой задаче ставиться три оценки: первая за условие (насколько она соответствует реальности происходящих явлений), вторая — за правильность решения и расчетов; третья — за проверку решения. Чтобы все было четко, нужно писать условие синей пастой или черной, поправки и проверку зеленым цветом; поправки учителя выполняются красной ручкой. В журнал выставляется средняя оценка. Такой подход открывает простор для творчества и поиска учащихся и потому он интересен для ребят.

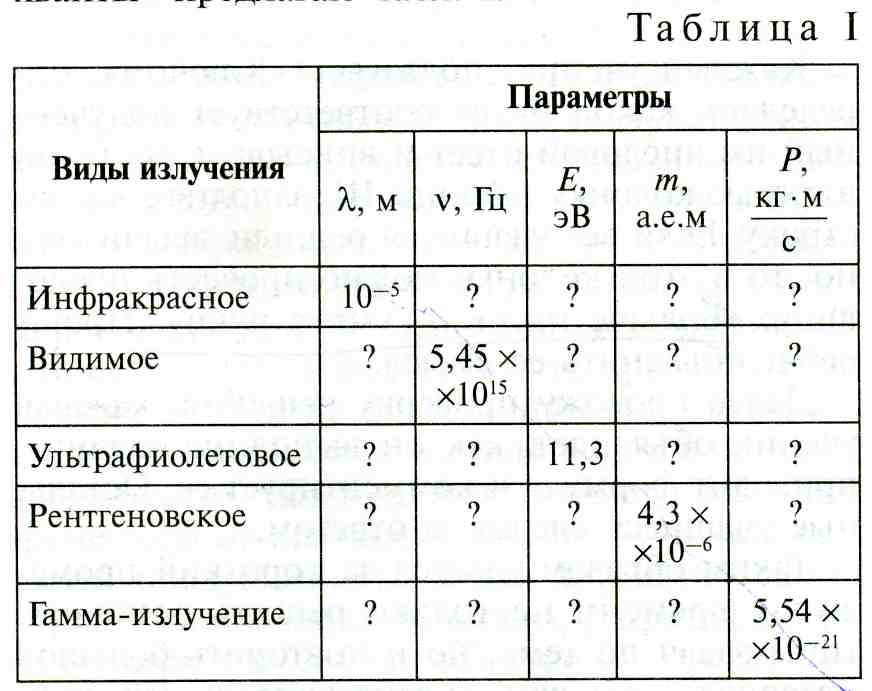

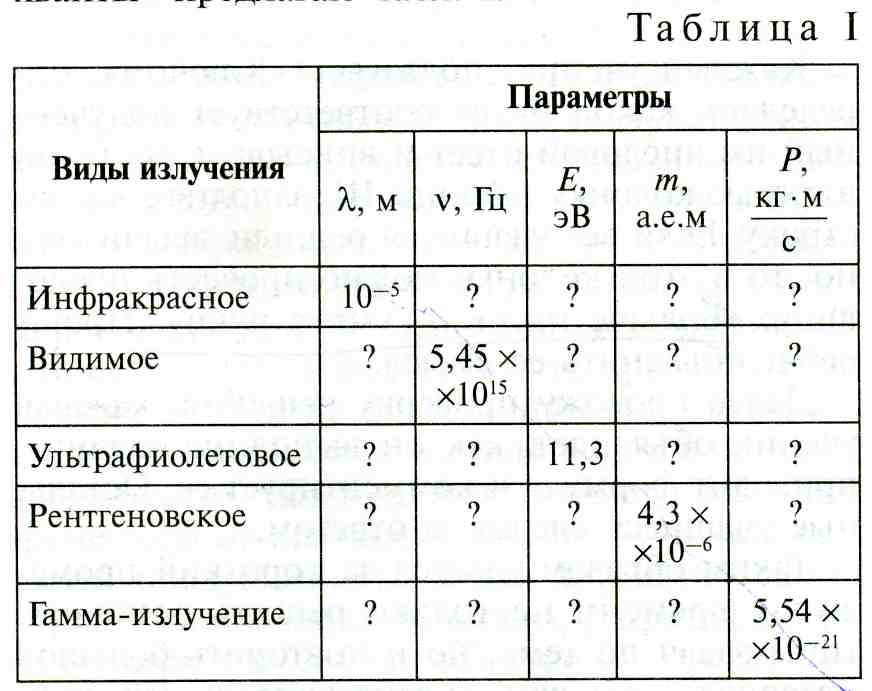

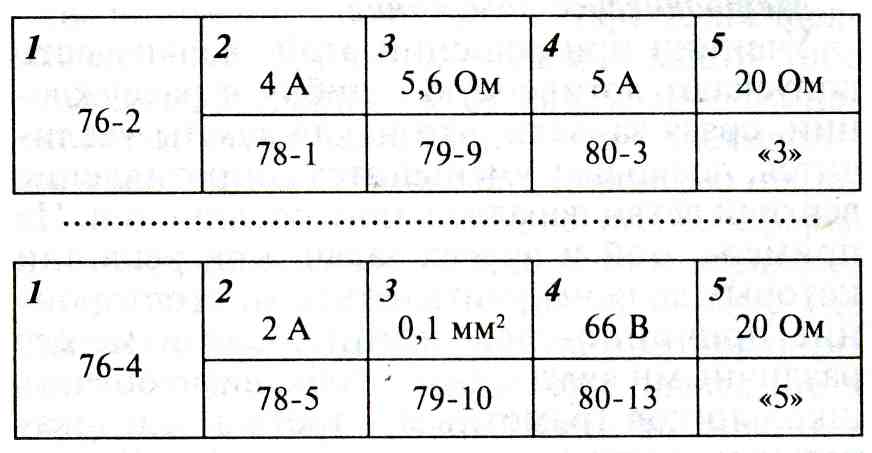

Прием третий — задачи в виде таблицы.

При рассмотрении однотипных явлений составляется таблица, в часть «клеток» которой вписываются известные значения величин, а в другой части ставятся знаки вопроса (соответствующие им величины нужно найти).

Например, в XI классе по теме «Электромагнитное излучение» предлагается табл.I.

Задание: найти неизвестные величины, характеризующие разные фотоны.

Использовать эту таблицу можно по-разному: а) для отработки простейших умений применять выведенные формулы к конкретным условиям. Первая задача (на определение характеристик инфракрасного излучения) решается обычно с разбором у доски; вторая — с частичной помощью учителя (он помогает тем, кто в этом нуждается); третью, четвертую, пятую учащиеся решают самостоятельно;

б) для контроля знаний: ведь таблица содержит сразу 5 вариантов задачи;

в) для развития речи учащихся: учитель просит по имеющимся в таблице данным составить текст задачи и ее решение, а затем произнести их вслух (или записать).

Прием впервые описан Р.И. Шаймордановым в книге «Урок физики в современной школе».

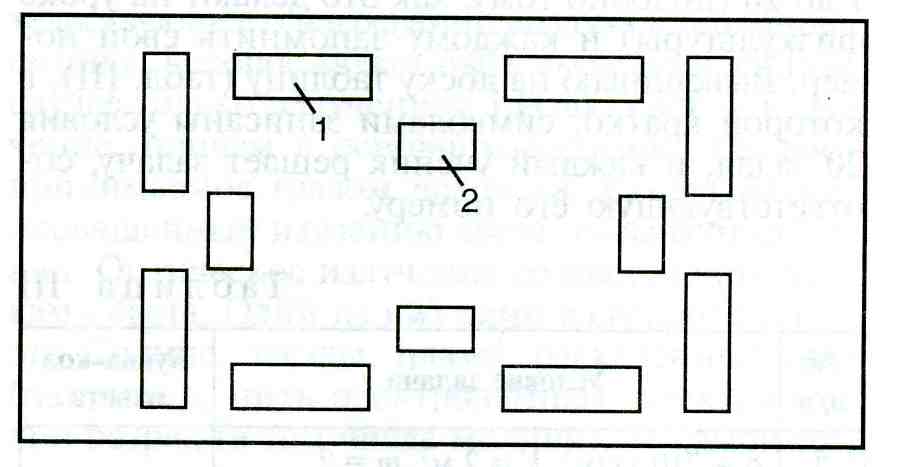

Прием четвертый- гонка по кругу.

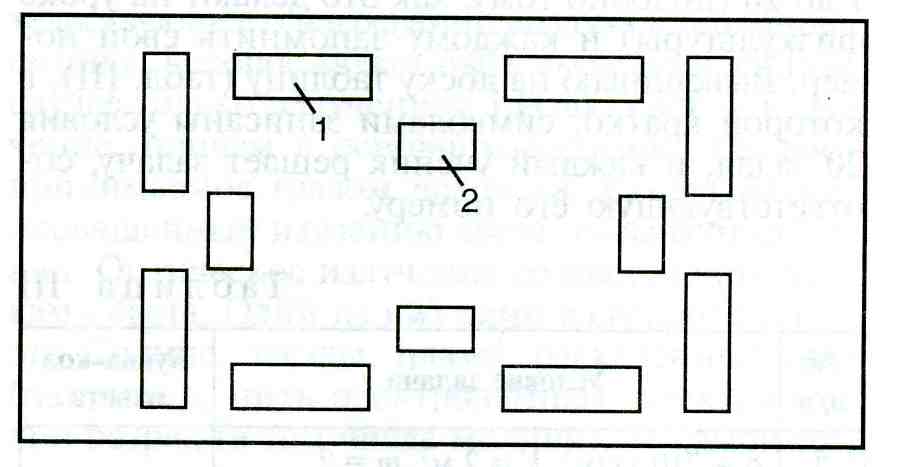

Столы в кабинете расставляются следующим образом (см. рис., где 1 — места для учеников, 2 — для консультантов).

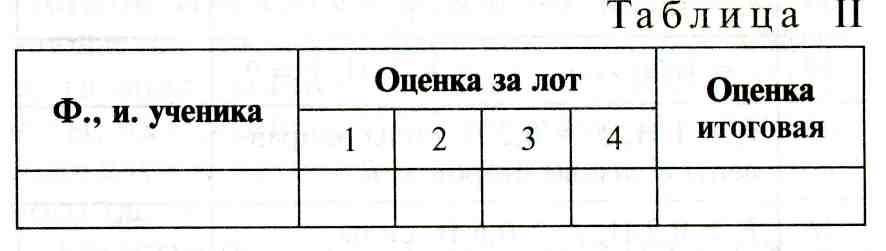

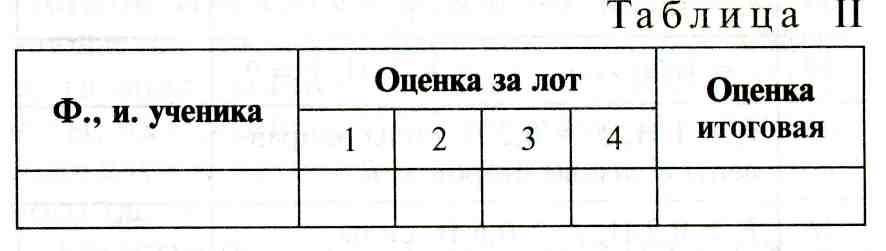

Предварительно готовятся билеты с расчетными задачами по четырем направлениям (по числу сторон в расположении стульев). Например : первое — давление твердых тел; второе — давление жидкостей, третье — изменение давления в газах с высотой, четвертое — давление газов. Число билетов каждого направления (т.е. в лоте) должно хватить на 1/4 учащихся класса; задания не повторяются. Ученики – консультанты заранее решают все задачи «своего варианта», чтобы быстро помочь, одноклассникам и проверить их работу. Также заранее расчерчивается опросный лист (см. табл. II), куда будут заноситься результаты работы по каждому направлению (1, 2 и т.д.).

Во время занятия ученики рассаживаются за столы так, как показано на рисунке, и получают задания (каждый учащийся, сидящий на одной стороне, — один и тот же вариант). Через определенное время по команде учителя они встают, листок с выполненным заданием сдают консультанту и пересаживаются почасовой стрелке – на места другой стороны. Там они все получают одинаковые задания из второго лота. Во время второго решения консультанты проверяют первые работы и выставляют оценки в опросный лист и на «экран». Таким образом, к окончанию урока все учащиеся прорешают все типы задач по теме. Анализируя данные на «экране», можно увидеть, какой тип задач не усвоен классом в целом и какой – отдельными учениками. Такой подход позволяет выявить знания каждого ученика, освободить учителя от проверки тетрадей, привлечь к руководству обучением старшеклассников.

Прием пятый – прочти пословицу.

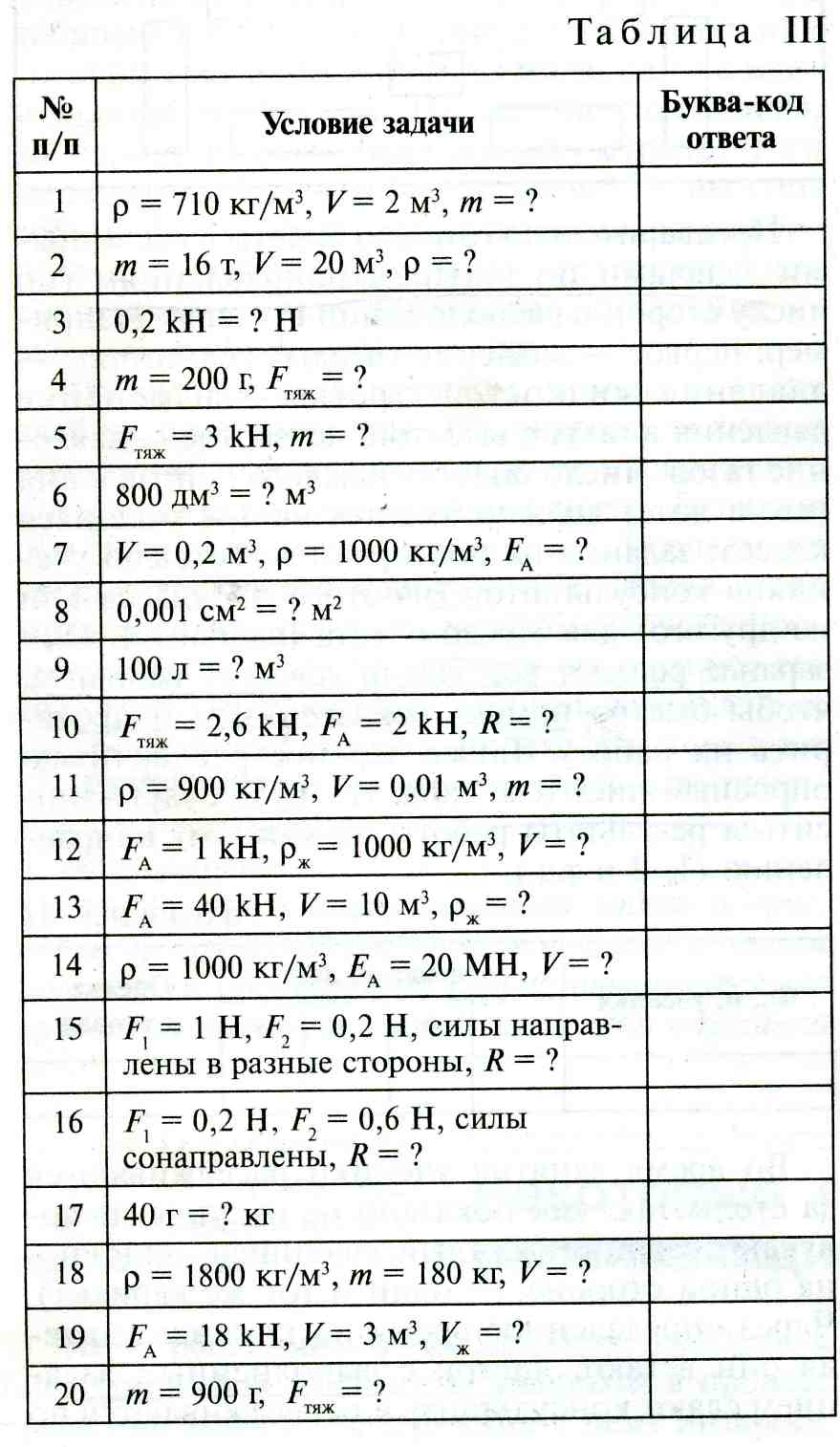

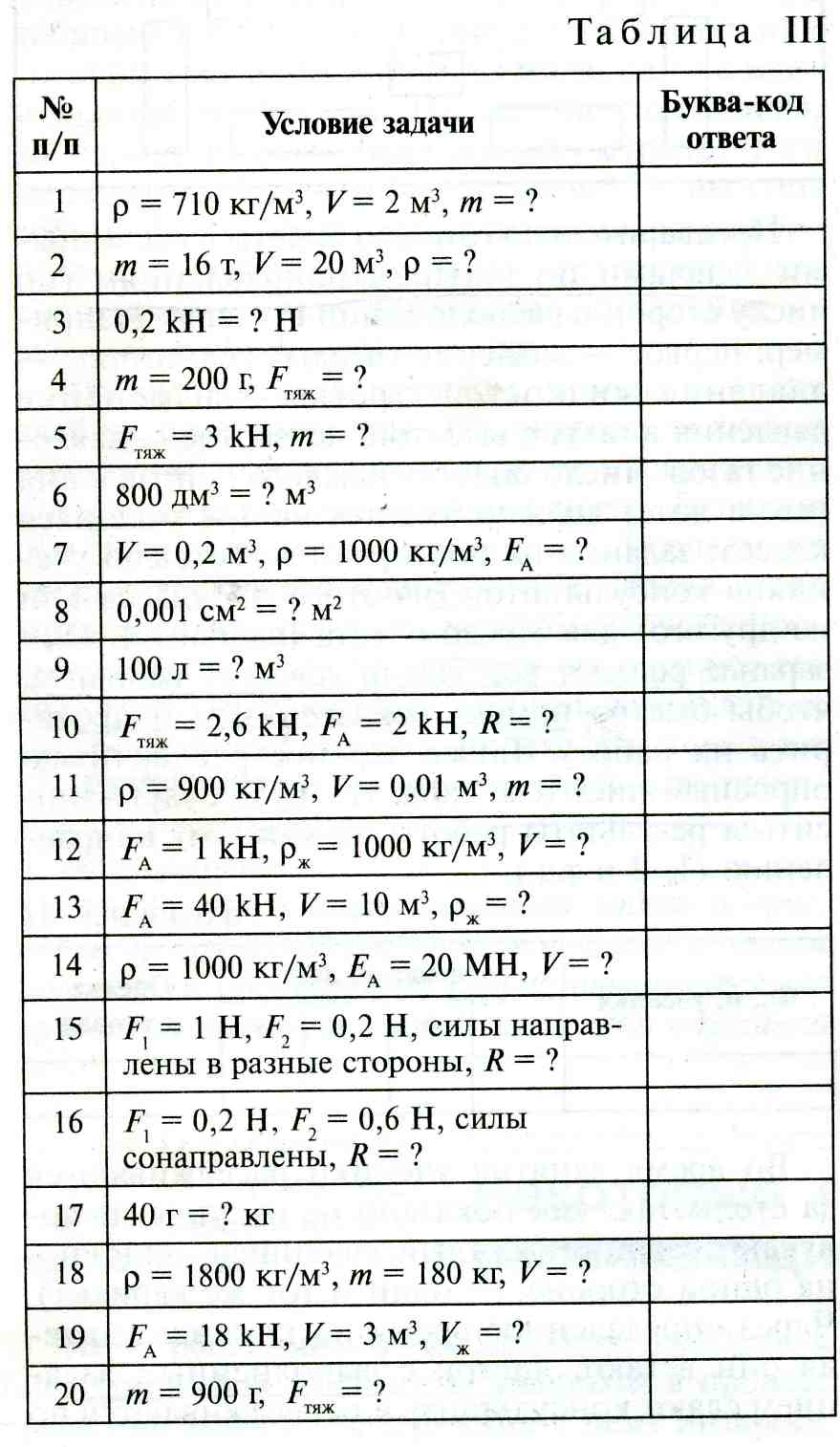

Например, по теме: «Архимедова сила» можно предложить следующую таблицу:

Учащимся предлагается рассчитаться от1 до 20 (подобно тому как делают на уроке физкультуры) и каждому запомнить свой номер. На доску вывешивается таблица (табл.3), в которой кратко, символами записаны условия 20 задач, и каждый ученик решает задачу, соответствующую его номеру.

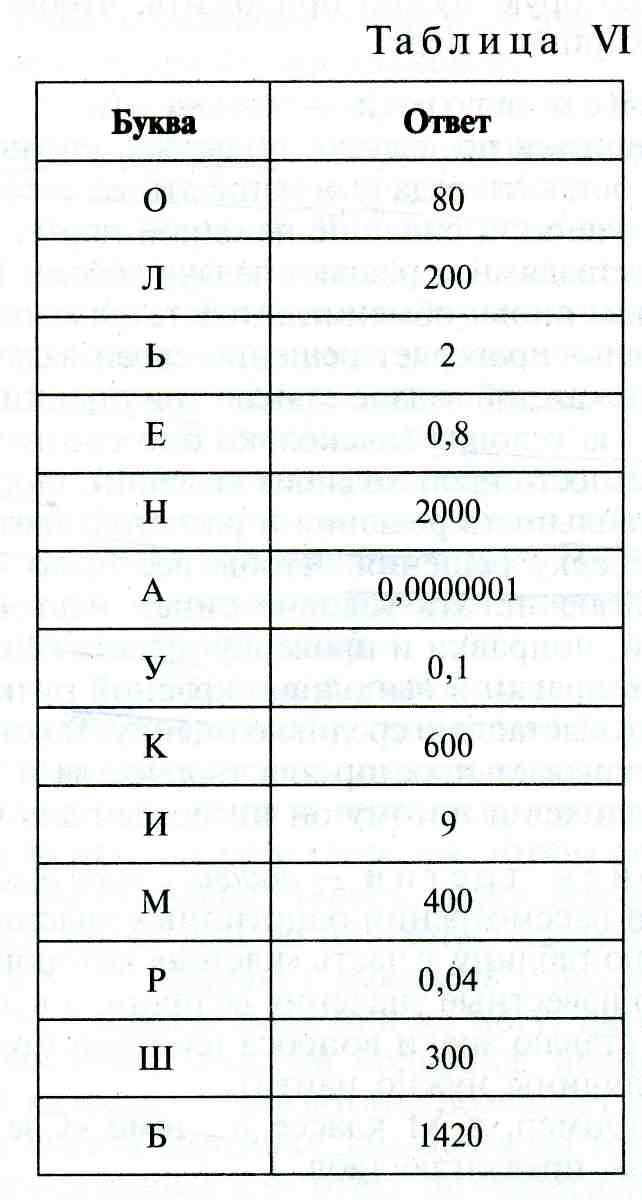

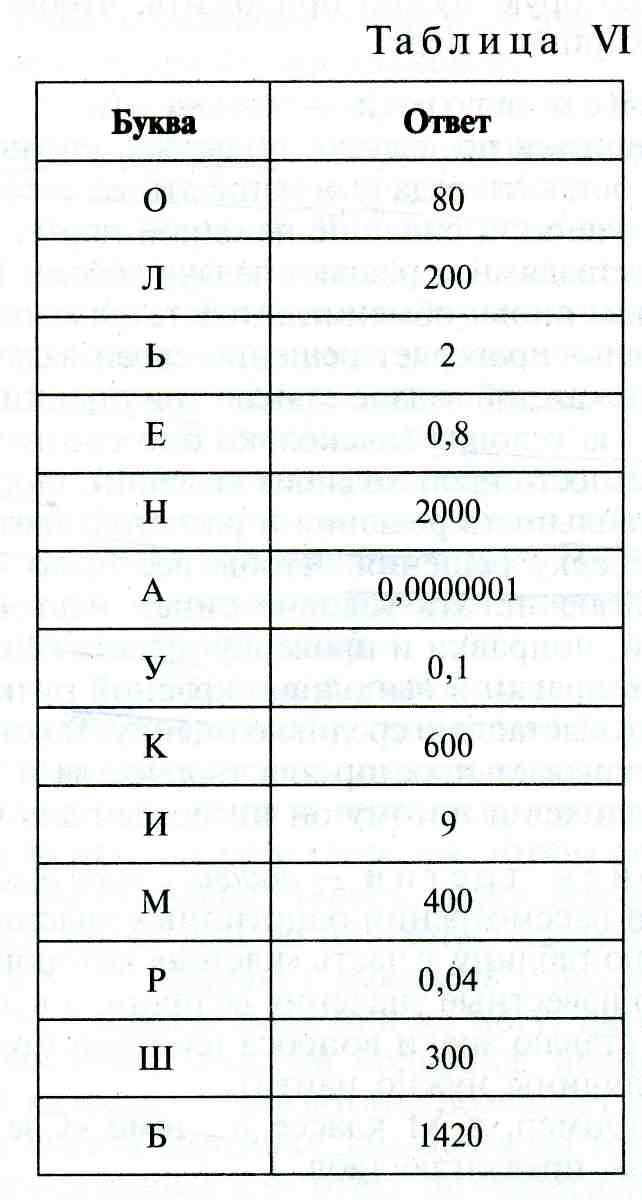

Вывешивается еще одна таблица – плакат (или открывается шторка, прикрывающая заранее сделанную запись); эта таблица (табл.4) называется «Ключ» и содержит ответы к задачам, соответствующие каждой букве.

Каждый ученик, пользуясь «Ключом», определяет, какой букве соответствует полученный им числовой ответ и вписывает эту букву в третью колонку таблицы III, заполняя «свою» строку. Если все учащиеся решили задачи верно, то в этой колонке можно прочесть пословицу: «Больше науки — умнее руки».

Далее проводится проверка решения: каждый ученик объясняет, как он выполнил задание, приводит формулу и комментирует ее. Остальные учащиеся следят за ответом.

Таким образом удается за короткий промежуток времени не только решить основные типы задач по теме, но и повторить большой материал — текущий и вспомогательный, привлечь к этому всех учащихся.

Если в классе учеников более 20, то в начале урока можно предложить желающим решать индивидуальные задачи (как правило, такими желающими оказываются хорошо подготовленные ученики), а данный прием применить к 20 остальным. Это позволяет дифференцировать работу на уроке.

Прием шестой- «тропинка».

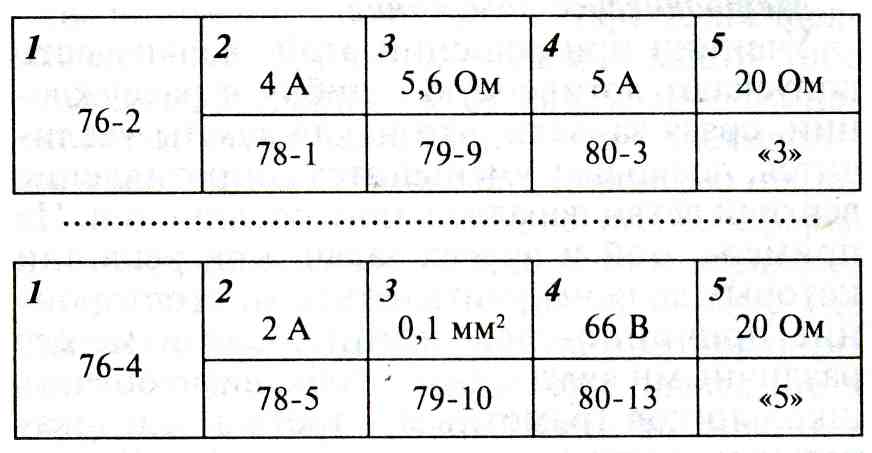

Этот прием можно применять для того чтобы разнообразить деятельность учащихся при решении задач. Перед уроком, например, по теме «Расчет сопротивления проводника, и напряжения» делается на доске такую запись:

Все квадраты, кроме первых - с цифрой 1, закрываются плотной бумагой; в верхней их части указан ответ к предыдущей задаче, а в нижней — номер следующей задачи (в данном случае из книги А.В.Чеботаревой «Самостоятельные работы учащихся по физике» — М.:Просвещение, 1985); внизу последних квадратов обозначена оценка за полностью выполненную работу (она дифференцирована по сложности предлагаемых задач).

Учащиеся знакомятся с текстами первых заданий (в квадратах с цифрой 1) и выбирают «свою тропинку» (один из трех рядов квадратов). Выбрав, ученик начинает «шагать» (последовательно решать задачи).

Кто-то из ребят «бежит бегом», кто-то «движется» медленно. (Первый решивший задачу подходит к доске и, сняв с квадрата 2 лист бумаги, открывает следующую запись, т.е. делает шаг по «тропинке». Остальные идут следом за ним, сверяют свой результат с ответом и, если они совпали, продолжают решение задач. Если же не совпали, ученик «споткнулся», то он ищет ошибку (сначала сам, но можно обратиться и за помощью к учителю или товарищу). Тот, кто первым решил указанную во втором квадрате задачу, открывает квадрат 3 и т.д.

И вот «тропика» пройдена. Возможно, что полученная оценка не удовлетворит ученика. Тогда он может перейти на следующую тропинку». (Закончить свой путь по ней можно и дома, так как решения всех задач записываются в тетрадях.)

Этот прием оживляет урок, активизирует учащихся. Он позволяет увидеть тех ребят, кто не уверен в своих силах, испытывает затруднения в решении задач (они выбирают «тропинку» попроще и «шагают» по ней медленнее других), и тех, кто хорошо усвоил учебный материал (они «движутся» по более сложным «тропинкам», причем достаточно быстро). В- третьих, он предоставляет учащимся возможность оценивать свои силы, что вырабатывает у них умение правильно судить о своих знаниях и навыках их применения. А это побуждает некоторых из них стараться перейти на сложную «тропинку», чтобы получить лучшую оценку.

Длина «тропинок» в зависимости от темы урока и времени, отводимого на решение задач, может быть различной.

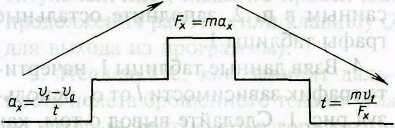

6.Методические приемы, пробуждающие интерес учащихся при изучении формул.

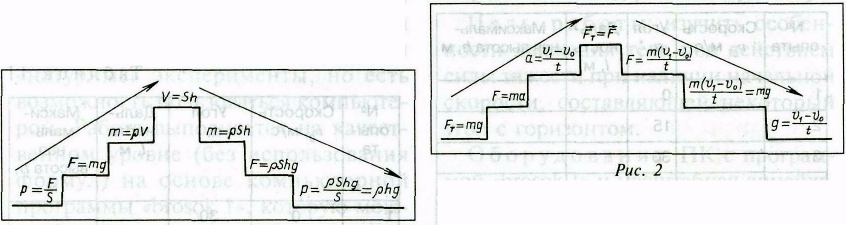

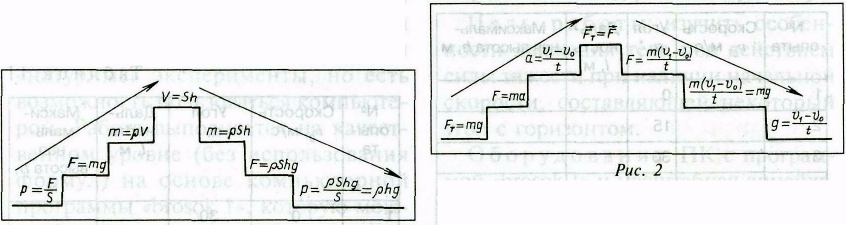

Прием «Лесенка» особенно эффективен при выводе формул, так как наглядно (как переход на следующую, более высокую ступеньку лестницы) иллюстрирует каждую очередную математическую операцию. Например, при выводе в VII классе формулы давления

Прием «Лесенка» особенно эффективен при выводе формул, так как наглядно (как переход на следующую, более высокую ступеньку лестницы) иллюстрирует каждую очередную математическую операцию. Например, при выводе в VII классе формулы давления

жидкости поступают так. На первой ступеньке (рис. 1) записываем исходную общую формулу давления: р = F/S.

Ее анализ показывает, что можно определить силу F, так как в данном случае давление производит сила тяжести. Записываем ее формулу (F = mg) выше — на второй ступеньке идущей вверх «лесенки». В этой формуле неизвестна масса т, но ее легко найти: т = Vρ. Записываем последнее соотношение на третьей ступеньке. Затем определяем объем: V = hS. Это соотношение содержит, во-первых, ту же величину, что входит в исходную формулу (S), и, во-вторых, легко измеряемую величину (h), поэтому начинаем «спуск»: последовательно (в обратном порядке) подставляем найденные величины в соответствующие формулы. В итоге получаем нужную формулу давления жидкости: р = ρgh, а ее вывод хорошо осознается и запоминается учениками.

Применение этого приема полезно и в других случаях: при решении задач, их составлении учениками, повторении учебного материала, включении в урок игровых ситуаций. Например, учащимся предлагается задание: используя «лесенку», приведенную на рис. 2, сформулировать условие задачи, решение которой ей соответствует.

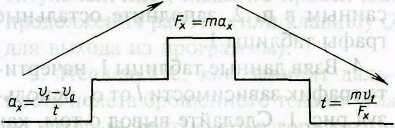

• Чтобы заинтересовать учеников, активизировать их умственную работу, применяется игровой элемент — изображается на доске «лесенка», на одних ступеньках которой написаны формулы, а на других — нет (они пустые), например показанную на рис. 3.

Рис. 3

Нужно догадаться, как получено итоговое соотношение, и заполнить формулами пустующие ступеньки «лесенки». Тот, кто первым выполнит это задание, получит награду (оценку «5», символический приз и т.д.).

Для запоминания формул можно использовать «скороговорки»:

E=3/2 kT – это просто полтора кота.

m=kIt – масса кита.

F=BIl sin - сила била сына.

F=q B sinсила кубовидного сына.

nkt=p – никто не знал, что р - давление, я вспомнил всем на удивление.

7.Применение игровых приемов на уроке, нестандартные уроки.

Среди множества путей формирования у школьников познавательного интереса одним из наиболее эффективных является организация игровой деятельности. Структура игры, ее смысловое содержание и правила предполагают создание эвристической среды, постоянно, стимулирующей познавательную творческую активность ребенка, которая, как отмечают психологи может проявляться как эпизодически, ситуативно, так и постоянно, иметь различную степень выраженности - от самостоятельного выполнения известных правил, переноса известных способов действия в новую ситуацию, до выработки нового оригинального решения игровой задачи. Игры оказывают большое влияние на умственное развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческие способности. Различают следующие виды игр:

1. Сюжетные.

2. Ролевые (импровизированный спектакль).

3. Игры путешествия.

4. Игры соревнования (Что? Где? Когда?, КВН и т.д.)

5. Игры с раздаточным материалом:

а) физическое лото;

б) домино (Для игр данного типа готовится четное число карт, каждая из которых делится на 2 части. В этих частях размещают портреты ученых, физические величины, формулы и рисунки, изображающие физические явления).

Полезен игровой прием под названием «Верю - не верю». Он заключается в том, что учитель предлагает учащимся несколько утверждений, а они должны выбрать из них верные. В случае своего согласия с правильным утверждением или несогласия с неправильным ученик получает поощрительный балл.

Интересно для учащихся задание типа «физическая мозаика» или «найди лишнего», когда из перечня физических терминов или приборов или физических величин нужно исключить лишнее слово. Такие задания способствуют развитию мышления, умению делать обобщения, проводить аналогии, находить связи и отношения. Вот пример такого задания:

• Из данных слов, учащимся предлагается исключить одно — лишнее — и объяснить, почему:

а) Яйцо, фотоаппарат, глаз.

б) Летучая мышь, локатор, купол.

(Ответ: Вдумываясь в слова, отмечаем, что в пункте а) «глаз» и «фотоаппарат» — это оптические приборы», слово «яйцо» лишнее; в пункте б) слова «летучая мышь» и «локатор» можно объединить, так как они связаны с локацией, слово «купол» исключаем.)

• Из данных слов нужно исключить то, что не относится к понятию «физическое тело»: карандаш, самолет, медь, автомобиль.

(Ответ: Исключаем слово «медь», оно относится к понятию «вещество».)

• Из данных слов выберите те, что связаны с явлениями: гром, пурга, рассвет, ножницы, буран.

(Ответ: Гром, пурга, рассвет и буран.)

Большую роль в развитии интереса к предмету играет проведение нестандартных уроков. Из нетрадиционных форм проведения занятий чаще всего проводятся уроки – исследования, уроки – соревнования, уроки – конференции. Некоторые из таких уроков представлены в данном реферате.

Эти уроки значительно расширяют и обогащают методический арсенал учителя, способствуют развитию интеллекта и самостоятельности учащихся, создают положительный эмоциональный фон, позволяют управлять вниманием учащихся, увеличивать их трудоспособность.

8.Заключение.

Одна из причин потери интереса – это непригодность ряда традиционно применяемых приемов обучения для нынешнего контингента учащихся: ведь у нашей молодежи сегодня сильно развито чувство самосознания и собственного достоинства, она о многом имеет представление, поэтому занятия, базирующиеся на авторитарном нажиме, приказе, безапелляционных указаниях и бездоказательных утверждениях, вызывают лишь раздражение и скуку – они не приемлемы. Это побуждает преподавателей искать новые методы и средства обучения, способствующие развитию интереса к предмету, воплощающие в себе идеи высокой требовательности и уважения, опирающиеся на возросшую самостоятельность ребят.

Очень важно сделать так, чтобы процесс обучения не превращался для учеников в скучное и однообразное занятие, ведь, как всем известно, постоянство – враг интереса. Наличие у учеников интереса к предмету, является предпосылкой для появления более сложной его разновидности - познавательного интереса. А познавательный интерес способствует активности учащихся на уроках и росту качества знаний. Все это отражает актуальность проблемы развития познавательного интереса школьников для современного построения учебного процесса.

Описанные в данном реферате приемы и методы, позволяют активизировать деятельность учащихся, способствуют развитию мышления, внимания, памяти, творческих способностей личности, что в конечном итоге ведет к повышению интереса учащихся к физике, к росту качества знаний. Эти приемы делают процесс обучения разнообразным, а деятельность учащихся - увлекательной и продуктивной.

Литература

1.Аксельруд В.В. Физические вопросы в стихотворной форме// Физика в школе.1999.№4.

2.Алексеева Т.Г. Физический ринг//Физика.(«Первое сентября»)2000.№39.

3Африна Е. Игра – лото//Физика. («Первое сентября»)2003.№24

4.Боброва С.В. Нестандартные уроки. Физика 7 – 10 классы. Волгоград,2000.

5.Буров А. Задачи по литературным произведениям//Физика («Первое сентября»).2003.№3.

6.Богаев Д.П. Задания «Физическая мозаика»//Физика в школе.2003.№1.

7.Григорьева Ж.В. Домашний эксперимент//Физика(«Первое сентября»).2000.№20.

8.Елькин В.И. Методический прием «Лесенка»//Физика в школе.2003.№5.

9.Елькин В.И. Из историй Шерлока Холмса//Физика в школе.1999.№5.

10.Елькин В.И., Елькин А.В. Истории Шерлока Холмса//Физика(«Первое сентября»).2000.№26

11.Елькин В.И., Елькин А.В. Фокусы на уроках и переменах//Физика(«Первое сентября»).2000. №4.

12.Королев Ю.А. Нравственное воспитание учащихся на историческом материале// Физика в школе.1999.№1.

13.Красин М.С. Тематические уроки решения качественных задач// Физика в школе.2003.№1.

14.Кошкарева С.А. Прием «Тропинка»// Физика в школе.1999.№6.

15.Копанев Ю.Т. Скороговорки//Физика («Первое сентября»).2003№24.

16.Ланина И.Я. Не уроком единым: Развитие интереса к физике.М.,1991.

17.Лущекина О.Б. Домашние экспериментальные задания// Физика(«Первое сентября»).2000.№32,№33,№35

18.Петрухина М.А. Нестандартные уроки. Физика 7 – 11 классы.Волгоград,2004.

19. Пушкарева Т.А. Создание положительного эмоционального фона на уроках физики.//Физика в школе.1999.№6.

20.Рахматулина Г.Б. Загадки о физических проборах и технических устройствах// Физика в школе.1999.№6.

21.Сауров Ю., Фалалеев С. Задачи по литературным произведениям//Физика («Первое сентября»).2003.№7.

22.Тихомирова С.А. Загадки с физическим содержанием// Физика в школе.1999.№6.

23.Туркина Г.Ф. Физика зимнего дня, или Зимние опыты. Физика.(«Первое сентября»)2003.№42.

24.Тюпина Л.В. Из откликов на конкурс «Физика в веселых картинках»// Физика в школе.2003.№3.

25.Шилов В.Ф. Домашние экспериментальные задания по физике 7 – 9 классы.М.,2003.

26.Чикурова М.В. Некоторые приемы, развивающие интерес к решению задач// Физика в школе.1999.№1.

27

Прием «Лесенка» особенно эффективен при выводе формул, так как наглядно (как переход на следующую, более высокую ступеньку лестницы) иллюстрирует каждую очередную математическую операцию. Например, при выводе в VII классе формулы давления

Прием «Лесенка» особенно эффективен при выводе формул, так как наглядно (как переход на следующую, более высокую ступеньку лестницы) иллюстрирует каждую очередную математическую операцию. Например, при выводе в VII классе формулы давления