ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Детей надо учить тому,

что пригодится им, когда они вырастут.

Аристипп

Формирование функционально грамотных людей является одной из важнейших задач современной школы. Введение в российских школах Федерального государственного образовательного стандарта определяет актуальность понятия «функциональная грамотность», в основе которой - умение личности ставить и изменять цели и задачи своей деятельности, планировать, осуществлять ее контроль и оценку, действовать в ситуации неопределенности в решении актуальных проблем.

Согласно Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на первый план наряду с общей грамотностью (т.е. усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося) выступает «формирование умения учиться как компетенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями; включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач», а также личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие, что обусловлено изменением общей парадигмы образования.

В основе развития функциональной грамотности лежит, прежде всего, освоение предметных знаний, понятий, ведущих идей. Такие международные оценочные исследования, как оценка математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4 и 8-х классов (TIMSS) и международная программа оценки учебных достижений 15-летних учащихся (PISA) основаны на концепции функциональной грамотности. Они оценивают, на сколько обучающиеся способны использовать знания, умения и навыки, приобретенные в школе, для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в социальных отношениях.

Одной из составляющей функциональной грамотности является математическая грамотность учащихся. Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.

Учащиеся, которые овладеют математической грамотностью, способны:

распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности и решаемые средствами математики;

формулировать эти проблемы на языке математики;

решать проблемы, используя математические факты и методы;

анализировать использованные методы решения;

интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;

формулировать и записывать результаты решения.

Согласно этому основное внимание нужно уделять проверке способности учащихся использовать математические знания в разнообразных ситуациях, требующих для своего решения различных подходов.

Учащиеся должны уметь решать любые поставленные перед ними задачи. В зависимости от сложности задания выделены три уровня математической компетентности: уровень воспроизведения, уровень установления связей, уровень рассуждений.

Первый уровень (уровень воспроизведения) — это прямое применение в знакомой ситуации известных фактов, стандартных приемов, распознавание математических объектов и свойств, выполнение стандартных процедур, применение известных алгоритмов и технических навыков, работа со стандартными, знакомыми выражениями и формулами, непосредственное выполнение вычислений.

Второй уровень (уровень установления связей) строится на репродуктивной деятельности по решению задач, которые, хотя и не являются типичными, но все же знакомы учащимся или выходят за рамки известного лишь в очень малой степени. Содержание задачи подсказывает, материал какого раздела математики надо использовать и какие известные методы применить. Обычно в этих задачах присутствует больше требований к интерпретации решения, они предполагают установление связей между разными представлениями ситуации, описанной в задаче, или установление связей между данными в условии задач.

Третий уровень (уровень рассуждений) строится как развитие предыдущего уровня. Для решения задач этого уровня требуются определенная интуиция, размышления и творчество в выборе математического инструментария, интегрирование знаний из разных разделов курса математики, самостоятельная разработка алгоритма действий. Задания, как правило, включают больше данных, от учащихся часто требуется найти закономерность, провести обобщение и объяснить или обосновать полученные результаты.

Математическая грамотность включает в себя математические компетентности, которые можно формировать через специально разработанную систему задач:

1 группа – задачи, в которых требуется воспроизвести факты и методы, выполнить вычисления;

2 группа – задачи, в которых требуется установить связи и интегрировать материал из разных областей математики;

3 группа – задачи, в которых требуется выделить в жизненных ситуациях проблему, решаемую средствами математики, построить модель решения.

Приведенное выше описание математической грамотности в международных исследованиях и уровней ее овладения (уровней компетентности) дает возможность прийти к главному выводу о том, что приоритетным направлением усовершенствования математического образования является обеспечение математической грамотности высокого уровня компетентности. Именно обеспечение практической и прикладной направленности математического образования и составляет сущность компетентностного подхода к обучению математике. Имеется в виду направленность на решение жизненных проблем, к действиям в реальных условиях.

Формирование функциональной математической грамотности требует изменений к содержанию деятельности на уроке. Ученик может научиться действовать только в процессе самого действия, а ежедневная работа учителя на уроке, образовательные технологии, которые он выбирает, формируют функциональную грамотность.

Формируя новые компетенции при работе с обучающимися нужно планировать работу применения новых знаний, нового способа по выработанному алгоритму. Для этого надо предлагать ученикам решить ситуационные, практико-ориентированные задания, задачи открытого типа.

Классификация задач:

Предметные задачи: в условии описывается предметная ситуация, для решения которой требуется установление и использование знаний конкретного учебного предмета, которые изучались на разных этапах и в разных его разделах.

Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке одной из предметных областей с использованием языка другой предметной области. Для решения нужно применять знания из соответствующих областей; требуется исследование условия с точки зрения выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных.

Ситуационные задачи: не связаны с непосредственным повседневным опытом обучающегося, но они помогают увидеть и понять, как и где могут быть полезны в будущем знания из различных предметных областей.

Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая ситуация, с которой подросток встречается в повседневной жизни. Для того, чтобы решить задачу, нужно мобилизовать не только теоретические знания из конкретной или разных предметных областей, но и применить знания, приобретенные из повседневного опыта самого обучающегося. Данные в задаче берутся из реальной действительности.

Практико-ориентированные задачи являются одним из важнейших элементов в развитии математической грамотности учащихся.

Особенности практико-ориентированных задач, отличающие их от других математических задач:

-значимость (общекультурная, познавательная, профессиональная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию учащегося);

-условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета — математики, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задачи;

-информация и данные в задаче могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т. д.), что потребует распознавания объектов;

-указание (явное или неявное) области применения результата решения;

-нестандартная структура (когда некоторые элементы не определены);

-наличие избыточных, недостающих и противоречивых данных в условии, делающих его объемным;

-наличие нескольких способов решения, причем, не все из них могут быть известны учащимся.

Решение практико-ориентированных задач является лучшим тренажером математической грамотности.

Практико-ориентированные задачи нужно включать в учебный процесс с 5 класса вплоть до государственной итоговой аттестации. Эти задачи можно применять на различных этапах урока: актуализация знаний, изучение нового материала, закрепление, систематизация и обобщение.

Взаимодействуя с окружающей действительностью, дети лучше усваивают материал и приобретают первичный опыт использования математических знаний в быту, повышают свой уровень математической грамотности.

Могу отметить положительные моменты, связанные с решением практико-ориентированных задач:

-повышение мотивации учащихся к получению новых знаний;

-более осмысленное освоение нового материала;

-стремление к творческой и исследовательской деятельности;

-приобретение навыков самостоятельной и коллективной работы;

-осознание учащимися важности математики, как науки, приносящей реальную пользу в повседневной жизни.

Систематическое решение практико-ориентированных задач на уроках математики, несомненно, дает хорошие результаты, повышая уровень математической грамотности учащихся. Решение практико-ориентированных задач готовит их не только к успешной сдаче ОГЭ, где первые пять заданий являются практико-ориентированными, но и дает ценные навыки по применению математических знаний в реальной жизни.

Таким образом, в целях развития и повышения качества математического образования необходимо продолжить поиски новых методов и форм обучения, делая акцент на формирование математической грамотности учащихся.

Выделю некоторые проблемы, возникающие при формировании функциональной грамотности на уроках математики.

1) учащиеся не умеют выделять существенную информацию, вопрос и данные, важные для решения задачи.

2) не могут сформулировать задачу так, чтобы найти математический аппарат, с помощью которого можно решить привычную математическую задачу. Оценить математические связи между событиями.

3) и у них вызывает затруднения обратный перевод с математического языка на язык решаемой проблемной задачи. Иногда учащиеся, получив ответ при решении задачи, не думают, возможен ли такой результат в реальности. И получают в ответе: отрицательную сторону квадрата, отрицательную скорость движения или не целое количество людей и т.п. Частая ошибка при решении задач на наибольшее ( наименьшее) с целыми ответами, не понимание по смыслу задачи, в какой именно проводиться округление к большему значению, а в какой к меньшему.

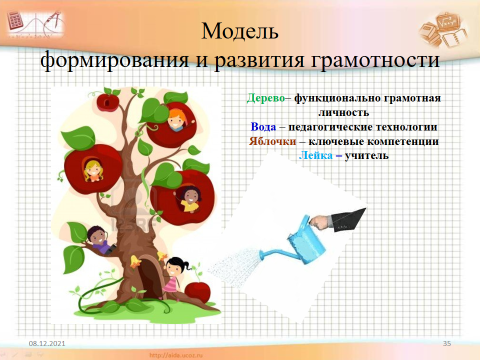

И в заключении хочу показать Модель формирования и развития грамотности.

приложение