Формирование УУД на уроках истории (Слайд 1)

«Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим» Б.Паскаль.

Универсальные учебные действия (Слайд 2)

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.

Школа должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»).

Именно поэтому перед школой остро встала проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД).

В составе основных видов УУД выделяют четыре блока:

Коммуникативные УУД

Познавательные УУД

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Средствами предмета «история» можно формировать всех 4 вида УУД.

Главная проблема – как сформировать эти умения?

I КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: (Слайд 3)

Уметь полно и точно выражать свои мысли

Выделять главное

Владеть монологической речью

Ориентироваться в информационном потоке

Приёмы развития коммуникативных УУД в 5 – 6 классах: (Слайд 4)

«Ассоциации»

«Три предложения»

Три предложения (Слайд 5)

Игра «Три предложения» помогает научить выделять главное, видеть основную мысль. Ученикам необходимо выслушать и передать содержание рассказа учителя тремя простыми предложениями. Побеждает тот, у кого рассказ короче и при этом точно передает содержание.

ТЕМА: Причины принятия христианства на Руси (Слайд 6)

Владимир понял, что удерживать под своей властью все славянские земли, опираясь лишь на военную силу, нельзя. Нужна была другая сила. И эту силу Владимир увидел в христианстве.

Еще в 980 году, едва заняв киевский престол, Владимир попытался приспособить язычество к потребностям государства. На высоком холме князь приказал поставить деревянных идолов шести богов, над которыми возвышался грозный Перун с серебряной головой и золотыми усами. Тем самым жителям Руси давали понять, что Перун является главным среди богов, так же как киевский князь – среди славян.

Это нововведение не достигло поставлено цели. Многие племена были недовольны приниженным состоянием своих главных божеств и возвышением Перуна, которому поклонялись киевские дружинники. Тогда киевский князь обратился к опыту соседних стран. Ведя широкую торговлю, Русь общалась с представителями всех религий, признававших лишь одного единого Бога: с иудеями – хазарами, мусульманами - булгарами, христианами из европейских стран.

Но самое главное состояло в том, что киевский князь нуждался в религии, способной не только сплотить все племена, но и укрепить княжескую власть. Примером была Византия, самая могущественная держава в Европе. Власть императора была здесь почти неограниченной, и церковь способствовала ее укреплению. К тому же византийская церковь, в отличие от римской, полностью зависела от императора.

Три предложения (Слайд 7)

Причины принятия христианства

1. Желание Владимира укрепить княжескую власть.

2. Тесные торговые связи с Византией.

3. Стремление укрепить международный авторитет Руси.

ТЕМА: Управление государством при Ярославе Мудром (Слайд 8)

При Ярославе сложились более четкие правила управления Древнерусском государством.

Высшая власть принадлежала киевскому великому князю. Летописцы называли князя Ярослава самовластцем. Теперь он был уже не первым среди других князей, а полноправным правителем страны.

Киевский князь издавал законы, был высшим судьей и главным защитником Русской земли. Он определял взаимоотношения с другими странами, т.е. внешнюю политику.

Киевский престол, или, как тогда говорили «стол», после смерти князя передавался старшему в роду князей. Князем мог стать брат или же сын умершего, если он оказывался старше своего дяди. Однако этот порядок часто нарушался.

Киевский князь правил при помощи своих сыновей, которых он отправлял в качестве свои наместников в крупные земли (волости). Такой местный князь имел собственную дружину, обладал в своей волости большими правами, но он не имел права передавать свою власть по наследству. Князья время от времени перемещались от одного княжеского стола к другому. Киевский князь назначал и глав местного управления – посадников.

В городских центрах сохранялись вечевые традиции. Вече, на которое сходились все свободные люди, ведало вопросами войны и мира, решало денежные и земельные проблемы, обсуждало законы. Вече вторгалось в вопросы княжения. Невзирая на установившийся порядок, оно могло пригласить на княжение какого угодно князя или указать неугодному от ворот поворот. Князь и местная знать были вынуждены считаться с волей веча, так как в его распоряжении находилось народное ополчение – основа военной организации Древнерусского государства.

Управление государством при Ярославе Мудром:

(Слайд 9)

«Три предложения»:

1.Был высшим судьей

2.Издавал законы

3.Главный защитник Руси

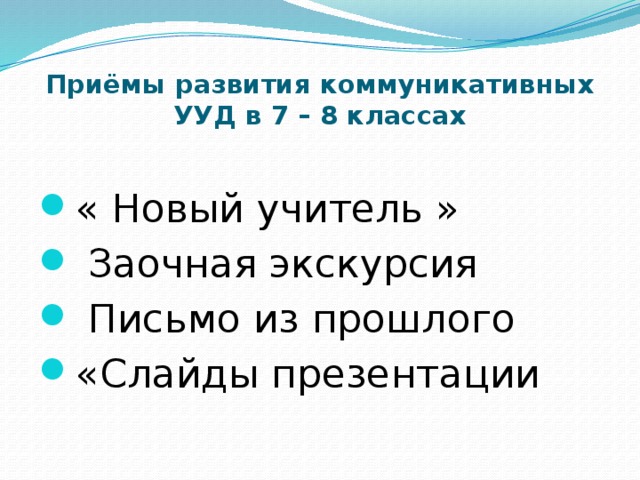

Приёмы развития коммуникативных УУД в 7 – 8 классах (Слайд 10)

« Новый учитель »

Заочная экскурсия

Письмо из прошлого

«Слайды презентации»

Игра «Новый учитель» требует дополнительной подготовки избранного заранее ученика (можно использовать как награду или составить определенную схему), который вместо учителя объясняет часть материала на уроке. Учитель должен обязательно проконтролировать подготовку ученика, помочь отобрать материал и подобрать методы и средства. Блок ученика на уроке не должен быть слишком длинным, чтобы не потерять внимание одноклассников. В конце четверти (семестра, триместра), когда все желающие ученики побывали в роли учителей, подводятся итоги и выбирается самый успешный учитель.

Приёмы развития коммуникативных УУД в 9 – 11 классах: (Слайд 11)

«Творческая лаборатория »

Групповые и индивидуальные презентации

Исторические викторины

Урок - конференция

Урок - суд

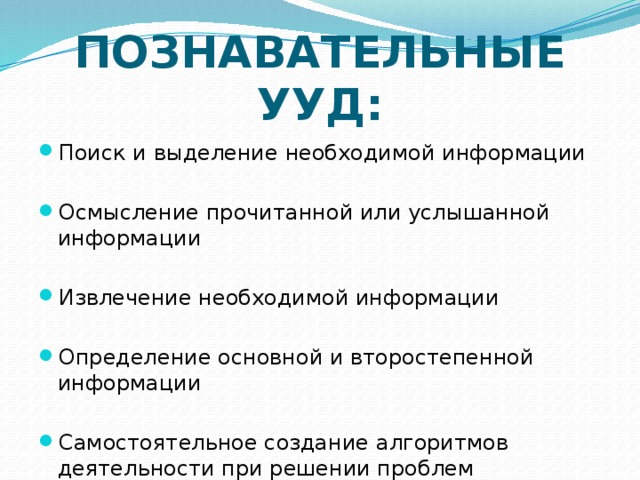

II ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД (Слайд 12)

- Поиск и выделение необходимой информации

- Осмысление прочитанной или услышанной информации

- Извлечение необходимой информации

- Определение основной и второстепенной информации

- Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера

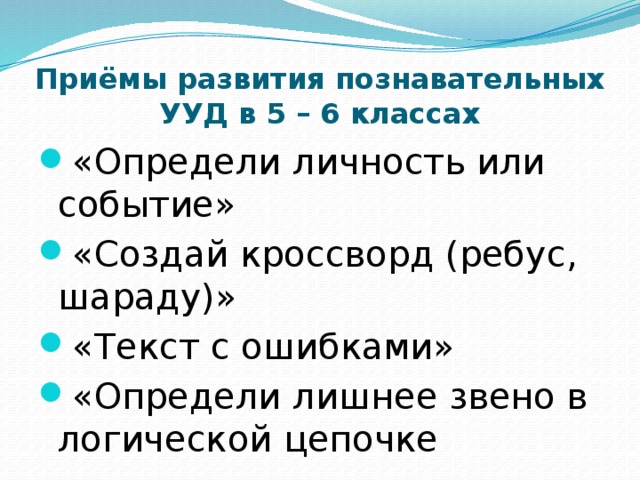

Приёмы развития познавательных УУД в 5 – 6 классах (Слайд 13)

«Определи личность или событие»

«Создай кроссворд (ребус, шараду)»

«Текст с ошибками»

«Определи лишнее звено в логической цепочке»

«Определи историческую личность» (Слайд 14)

1. Внук Ивана Калиты.

2. Не подчинялся ханской воле и заявлял, что на великое княжение никого не пустит. Хан был вынужден оставить у него ярлык.

3. Высказал открытое неподчинение Орде и выступил против врага.

Под его руководством объединялись княжеские дружины и ополчения большинства русских земель.

4. «И вознес Бог нашего князя на победу над иноплеменниками» (Дмитрий Донской)

«Создай шараду» (Слайд 15)

1 подсказка – земли, пожалованные за воинскую службу.

2 подсказка- две последних буквы слова «отдал»

Общее - владелец земельного участка в средневековье.. феодал

«Лишнее звено» (Слайд 16)

1) Папа Римский - рыцарь - епископ - аббат - священник - монах. (Рыцарь)

2) Король - сеньор- сюзерен- вассал - крестьяне. (Крестьяне).

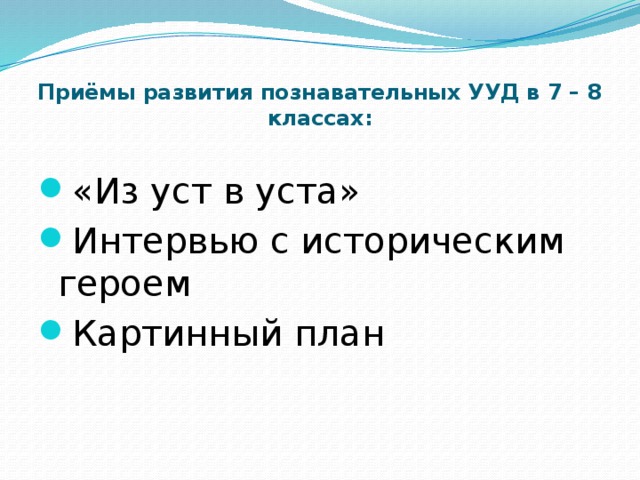

Приёмы развития познавательных УУД в 7 – 8 классах: (Слайд 16)

«Из уст в уста»

Интервью с историческим героем

Картинный план

Из уст в уста

Можно проводить с целым классом. Вызываются 4 человека. Трое из них должны ненадолго выйти из класса (допустим, это второй, третий и четвертый участники игры). Оставшийся (первый участник) вместе со всем классом должен внимательно выслушать рассказ, который учитель зачитывает перед классом, и пересказать его второму участнику. Рассказ должен быть коротким, интересным и может содержать максимум имен собственных, дат, терминов (примеры рассказов по одной из тем школьного курса помещены ниже). Как только рассказ зачитан приглашается второй участник игры. Его задача внимательно выслушать пересказ первого участника, чтобы потом передать информацию третьему участнику, который наконец делится услышанным с четвертым. Последний (четвертый) участник поведает классу о том что он понял из речи третьего участника (важно чтобы игра проходила очень динамично: пересказывать нужно в быстром темпе и без пауз). После этого учитель медленно читает первоначальный вариант рассказа, а затем помогает школьникам разобрать то, что оказалось сложным для пересказа, задает вопросы по содержанию темы.

Текст для «Из уст в уста»

16 июня 1877 г. русские войска переправились через Дунай и развернули наступление, быстро продвигаясь на юг. Особенно важно было занять Шипкинский перевал. После двухдневных ожесточенных боев перевал был взят. Турки отступали.

Однако в июле турки перехватили инициативу и вытеснили русских из Южной Болгарии. В августе начались кровопролитные бои за Шипку. 5-тысячный русский отряд возглавил генерал Столетов. Противник имел 5-кратное превосходство. Защитникам крепости приходилось отбивать 14 атак в день в сильную жару, не имея доступа к воде. На исходе третьего дня подошли подкрепления. Шипкинский перевал остался в руках русских. Нелегко было русской армии. Зимой, когда командование сообщало «На Шипке все спокойно», число обмороженных доходило до 400 в день. Когда разыгрывалась метель, прекращался подвоз боеприпасов и продовольствия. С сентября по декабрь 1877 г. русские и болгары потеряли на Шипке 9500 человек замерзшими и больными. В наши дни на Шипке стоит памятник с изображением 2-х воинов: русского и болгарина.

Традиционными приёмами работы с учебным текстом на уроках истории и в домашней работе учащихся считаются планы. Заметим, что, называя их традиционными, их не считают устаревшими, отжившими свой век

Простой (информативный) план составляется на основе всех типов основного текста (описательном, повествовательном, объяснительном), в том числе и конспективном, т.е. передающем информацию кратким, лишённым образности и эмоциональности способом. Его задача — помочь ученикам выделить в тексте главное, существенное, осознать исторический факт логически целостно, соблюдая внутренние связи и отношения между его компонентами, воспроизвести информацию максимально близко к оригиналу.

Картинный план — воспроизведение внешних деталей/эпизодов главного исторического факта в кратких, но образных формулировках с целью сохранения его уникального эмоционально окрашенного образа. По форме картинный план может быть простым или развёрнутым, но работа над ним возможна по яркому, красочному, с обилием художественных деталей и литературных приёмов описательному или повествовательному тексту учебника. Безусловным достоинством приёма составления картинных планов является развитие образных способностей учащихся, умения ярко и красочно описывать исторические факты, обращать внимание на интонации и литературные приёмы рассказчиков, использовать их в передаче своего отношения к былому. Разница между обучающими возможностями информативного и картинного плана очевидна при сопоставлении одноимённых вариантов.

Причины крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева (Слайд 17)

Простой информативный план:

1.Усиление власти помещиков над крестьянами.

2. Тяжелое положение людей на мануфактурах.

3. Притеснение нерусских народов.

4. Ликвидация казачьего самоуправления на Дону.

Картинный план:

1. Крестьяне не имели никаких прав и подвергались издевательствам со стороны своих хозяев. 2. Нечеловеческие условия труда вызывали болезни и гибель многих рабочих мануфактур.

3. Людьми «второго сорта» правящие круги считали представителей нерусских народов.

4. После разгрома восстания К. Булавина было ликвидировано казачье самоуправление на Дону.

Чумной бунт в Москве (Слайд 18)

Простой информативный план

1. В сентябре 1771 г. в Москве началась эпидемия чумы.

2. Карантинные дома становились последним приютом и больных, и здоровых…

Картинный план

1. Страшная болезнь с театра русско-турецкой войны перекочевала в Москву и её окрестности.

2. Основными средствами борьбы со страшной болезнью стали карантинные меры…

Приёмы развития познавательных УУД в 9 – 11 классах: (Слайд 19)

Групповые или индивидуальные составления проектов и презентаций с последующей защитой их на уроках, НПК школьного и муниципального уровня

Составление вопросов и заданий для различных викторин и конкурсов

Использование кластеров

Кластер (Слайд 20, 21)

1. Позволяет ученикам проявить индивидуальные особенности восприятий и осмысления данного текста.

2. Дает возможность самостоятельно оценить его сведения как главные и второстепенные.

3. Дает возможность сформулировать собственный взгляд на проблему, представить дополнительную информацию.

4. Помогает учащимся осознать актуальность и структуру темы.

5. Умения, которые развиваются в процессе данной работы востребованы в экзаменационной работе по истории в заданиях С6 ЕГЭ и в олимпиадах разного уровня.

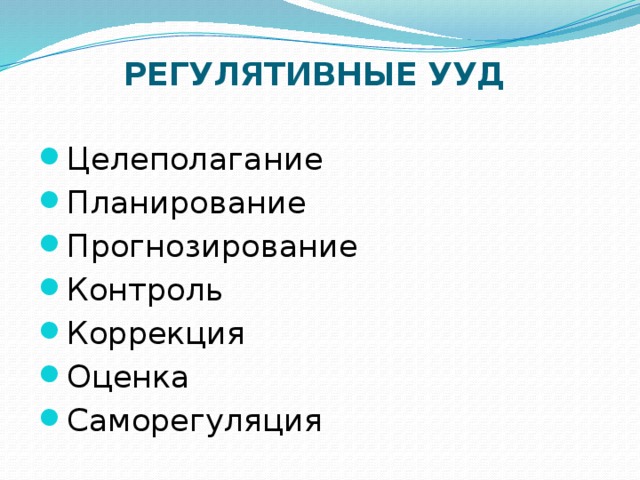

IV РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

- Целеполагание

- Планирование

- Прогнозирование

- Контроль

- Коррекция

- Оценка

-самрегуляция

Развитие регулятивных УУД осуществляется при помощи системы оценки знаний через самооценку, взаимооценку. Для этого можно использовать алгоритм самооценки или карту оценки.

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий:

1.«Преднамеренные ошибки»;

2.Поиск информации в предложенных источниках;

3. Взаимоконтроль;

Реставрация или зашифрованное слово

Эта игра формирует одно из важных дидактических умений - умение составлять конспект. Как известно, конспект - это краткое изложение материала. Во-первых, нужно научиться сокращать слова, выделять главное и опускать второстепенное; во-вторых, необходимо научиться расшифровывать конспект, т.е. из краткой записи восстановить полный текст, максимально приближенный к исходному материалу.

Для игры на доске или на карточке пишется краткий конспект с сокращениями без точек и пропусками для общеупотребительных слов. Школьникам необходимо восстановить текст. Приведем несколько вариантов игровой задачи:

«Представьте себе, что вы работники архива и нашли древние (старые) листы, местами почерневшие от сырости, чернила во многих местах размылись или выцвели. Вам надо восстановить текст».

Или: «Перед вами зашифрованный текст. Какие-то слова сокращены, некоторые пропущены. Вам нужно из минимального текста сделать максимальный».

Или: «Представьте себе, что вы на экзамене. У вас вопрос, который вы недостаточно знаете. Но вот к вам попала спасительная шпаргалка. Ваша задача все расшифровать и сделать из короткого несвязного текста сделать длинный и связный».

Игра может проходить по группам или индивидуально. Например, один из вопросов темы «Внешняя политика России в 60-70-е гг. XIX в.» в VIII классе (§22 учебника: Зырянов П.Н. История России. XIX век. М., 1994. С.147-148) о формировании российско-китайской границы зашифрован в нижеприведенной записи:

«Р.: нет границы на Дальн. Востоке. 1849-55 - уточнены, карты р-на Амура и Уссури встал ? о Р.-кит. границе. 1858 г. Айгунь - заключ. дог-р о Р.-кит. границе / по р. Амур до впадения р.Уссури/, 1860 -Пекин - заключ. дог-р: Уссур. край (Приморье) за Р. 20.06.1860 - бухта Золотой Рог -осн. г. Владивосток».

Когда игра проходит в первый раз, необходимо показать, что значит расшифровать его. Например, в данном тексте учитель показывает пример расшифровки, высказывая вслух размышления по поводу первого предложения: «Р.: нет границы на Дальн. Востоке.» Р. - это сокращенная запись слова Россия. Если мы просто уберем в этом предложении сокращения, то получится: «Россия: нет границы на Дальнем Востоке». Но мы так обычно не говорим. Надо согласовать падежи. «У России не было границы на Дальнем Востоке». Хорошо бы если предложение содержало более полную информацию. Мы можем рассуждать следующим образом: Россия существует уже долгие годы, а границы на Дальнем Востоке еще нет. Таким образом получается: «Долгое время у России не было границы на Дальнем Востоке». Или: «За долгое время существования России, даже к середине XIX в. официальной границы на Дальнем Востоке между Россией и Китаем не существовало». Так и запишем. Но у каждого из вас может получиться свой вариант. Совсем не обязательно такой. А теперь продолжайте работу самостоятельно.

При проверке работ учителю целесообразно ознакомить ребят с интересными вариантами разных предложений. Проведение этой игры готовит учащихся к игре противоположного значения: зашифровать текст, сократить слова и мысли насколько .это возможно, но так, чтобы по нему можно было бы воспроизвести первоначальный вариант, т.е. по существу организуется собственно работа по составлению конспекта. Однако, выполняя ее в форме игры, школьники проявляют максимум заинтересованности, внимательности, творчества, что приводит к большей успешности не только в усвоении материала, но и в развитии умений.