СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

ГКУ СО КК Краснодарский КЦПД

Кафедра педагогики и психологии

СОДЕРЖАНИЕ

|

Введение………………………………………………................................. |

3 |

||

|

1 |

Особенности эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте………………………………………………….. |

6 |

|

|

|

1.1 |

Психологические особенности формирования личности в подростковом возрасте………………………………...………….. |

6 |

|

|

1.2 |

Виды эмоций и их общая характеристика……………………….. |

16 |

|

|

1.3 |

Особенности эмоций и эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте …………………..…………. |

25 |

|

2 |

Организация и методы исследования …………………….…………... |

35 |

|

|

|

2.1 |

Организация процедуры исследования………………………….. |

35 |

|

|

2.2 |

Анализ и интерпретация результатов исследования……………. |

36 |

|

Заключение………………………………………………………………… |

42 |

||

|

Список использованных источников………………………….…………. |

44 |

||

|

Приложение А……………….…………………………………………….. |

48 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Во многих современных психологических теориях рассматриваются вопросы формирования личности в результате прохождения определенных стадий в своем развитии. Переход на качественно иную, новую ступень развития личности сопровождается кризисом, который, по мнению многих исследователей и ученых, является обязательным и необходимым условием для дальнейшего развития личности (Выготский Л.С., Эриксон Э., Божович Л.И.). В основном хорошо изучены возрастные кризисы, в большей степени детские и подростковые (Эльконин Д.Б., Выготский Л.С., Божович Л.И.). Известно, что в подростковом возрасте люди начинают интересоваться многими серьезными вопросами, не интересовавшими их ранее, стремятся осознать себя равноправными членами общества, понять себя и определить свое место и назначение в жизни. В подростковом возрасте высокую значимость приобретает общение со сверстниками, которое с течением времени постепенно дифференцируется, усложняются требования к дружбе (Кон И.С., Гозман Л.Я., Дебесс М., Краковский А.П., Реан А.А. и др.). Меняются отношения со взрослыми и родителями (Зимняя И.А., Кондратьев Ю.М.). Подростки стремятся освободиться от опеки взрослыми, пренебрегают ими установленными правилами и порядками, что часто приводит к конфликтам. Однако, с другой стороны, подростки хотели бы наладить дружеские отношения со своими родителями (Выготский Л.С., Эльконин Д.Б., Драгунова Т.В., Божович Л.И., Фельдштейн Д.И., Цукерман Г.А., Райс Ф., Краковский А.П., Реан А.А., Волков Б.С., Лисина М.И., Кон И.С., Божович Л.И., Гозман Л.Я., Регуш Л.А.).

Развитие в подростковом возрасте идет быстрыми темпами, происходит много изменений в процессе формирования личности, поэтому главной особенностью подросткового возраста является личностная нестабильность.

Данный процесс многие ученые, изучающие вопросы формирования личности, связывают с формированием эмоциональной направленности личности (Ананьев Б.Г., Божович Л.И., Дубровина И.В., Кон И.С., Прихожан A.M. и др.).

Однако особенности развития эмоциональной сферы подростков, выполняющей функцию регуляции жизнедеятельности и являющейся важнейшим аспектом развития личности подростка в частности, недостаточно изучены. Недостаточно широко изучена взаимозависимость эмоционального и интеллектуального развития личности. Нарушения в эмоциональной сфере личности сказываются на уровне интеллекта, поэтому актуален вопрос изучения эмоциональной направленности личности подростка, т.к. именно в подростковом возрасте закладываются личностные качества.

Эмоциональная направленность личности становится специфическим новообразованием старшего подросткового возраста. Объясняется это тем, что подростковый возраст является периодом становления устойчивой «внутренней позиции» (Выготский Л.С., Божович Л.И., Фельдштейн Д.И.). Поэтому особый интерес для психологического исследования представляет получение знаний о реальном состоянии и специфических особенностях эмоциональной направленности личности подростка.

Объект исследования: личность в подростковом возрасте

Предмет исследования: эмоциональная направленность личности в подростковом возрасте

Цель работы – изучить особенности эмоциональной направленности личности подростка.

Для достижения поставленной цели в работе определены следующие задачи:

− рассмотреть теоретические основы эмоционального развития личности;

− исследовать особенности формирования личности и ее эмоциональной направленности в подростковом возрасте;

− выявить различия в эмоциональной направленности личности подростков мужского и женского пола.

Просмотр содержимого документа

«ГКУ СО КК Краснодарский КЦПД»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра педагогики и психологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Работу выполнила С.В. Сапронова

(подпись, дата)

Факультет педагогики, психологии и коммуникативистики курс 2 ЗФО CПО

Специальность 050400.62 Психолого-педагогическое образование .

Научный руководитель

канд. филос. наук, доцент А.Э. Геворгян

(подпись, дата)

Нормоконтролер

канд. филос. наук, доцент А.Э. Геворгян

(подпись, дата)

Краснодар 2014

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………................................. | 3 | ||

| 1 | Особенности эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте………………………………………………….. | 6 | |

|

| 1.1 | Психологические особенности формирования личности в подростковом возрасте………………………………...………….. | 6 |

|

| 1.2 | Виды эмоций и их общая характеристика……………………….. | 16 |

|

| 1.3 | Особенности эмоций и эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте …………………..…………. | 25 |

| 2 | Организация и методы исследования …………………….…………... | 35 | |

|

| 2.1 | Организация процедуры исследования………………………….. | 35 |

|

| 2.2 | Анализ и интерпретация результатов исследования……………. | 36 |

| Заключение………………………………………………………………… | 42 | ||

| Список использованных источников………………………….…………. | 44 | ||

| Приложение А……………….…………………………………………….. | 48 | ||

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Во многих современных психологических теориях рассматриваются вопросы формирования личности в результате прохождения определенных стадий в своем развитии. Переход на качественно иную, новую ступень развития личности сопровождается кризисом, который, по мнению многих исследователей и ученых, является обязательным и необходимым условием для дальнейшего развития личности (Выготский Л.С., Эриксон Э., Божович Л.И.). В основном хорошо изучены возрастные кризисы, в большей степени детские и подростковые (Эльконин Д.Б., Выготский Л.С., Божович Л.И.). Известно, что в подростковом возрасте люди начинают интересоваться многими серьезными вопросами, не интересовавшими их ранее, стремятся осознать себя равноправными членами общества, понять себя и определить свое место и назначение в жизни. В подростковом возрасте высокую значимость приобретает общение со сверстниками, которое с течением времени постепенно дифференцируется, усложняются требования к дружбе (Кон И.С., Гозман Л.Я., Дебесс М., Краковский А.П., Реан А.А. и др.). Меняются отношения со взрослыми и родителями (Зимняя И.А., Кондратьев Ю.М.). Подростки стремятся освободиться от опеки взрослыми, пренебрегают ими установленными правилами и порядками, что часто приводит к конфликтам. Однако, с другой стороны, подростки хотели бы наладить дружеские отношения со своими родителями (Выготский Л.С., Эльконин Д.Б., Драгунова Т.В., Божович Л.И., Фельдштейн Д.И., Цукерман Г.А., Райс Ф., Краковский А.П., Реан А.А., Волков Б.С., Лисина М.И., Кон И.С., Божович Л.И., Гозман Л.Я., Регуш Л.А.).

Развитие в подростковом возрасте идет быстрыми темпами, происходит много изменений в процессе формирования личности, поэтому главной особенностью подросткового возраста является личностная нестабильность.

Данный процесс многие ученые, изучающие вопросы формирования личности, связывают с формированием эмоциональной направленности личности (Ананьев Б.Г., Божович Л.И., Дубровина И.В., Кон И.С., Прихожан A.M. и др.).

Однако особенности развития эмоциональной сферы подростков, выполняющей функцию регуляции жизнедеятельности и являющейся важнейшим аспектом развития личности подростка в частности, недостаточно изучены. Недостаточно широко изучена взаимозависимость эмоционального и интеллектуального развития личности. Нарушения в эмоциональной сфере личности сказываются на уровне интеллекта, поэтому актуален вопрос изучения эмоциональной направленности личности подростка, т.к. именно в подростковом возрасте закладываются личностные качества.

Эмоциональная направленность личности становится специфическим новообразованием старшего подросткового возраста. Объясняется это тем, что подростковый возраст является периодом становления устойчивой «внутренней позиции» (Выготский Л.С., Божович Л.И., Фельдштейн Д.И.). Поэтому особый интерес для психологического исследования представляет получение знаний о реальном состоянии и специфических особенностях эмоциональной направленности личности подростка.

Объект исследования: личность в подростковом возрасте

Предмет исследования: эмоциональная направленность личности в подростковом возрасте

Цель работы – изучить особенности эмоциональной направленности личности подростка.

Для достижения поставленной цели в работе определены следующие задачи:

− рассмотреть теоретические основы эмоционального развития личности;

− исследовать особенности формирования личности и ее эмоциональной направленности в подростковом возрасте;

− выявить различия в эмоциональной направленности личности подростков мужского и женского пола.

Для достижения теоретических целей нами был использован анализ научно-методической литературы. Для достижения практических целей нами были использована тестовая методика, диагностирующая эмоциональную направленность личности (анкета Б.И. Додонова в модификации Е.Р. Гореловой) с последующей обработкой и интерпретацией полученных данных.

Методологическую базу исследования составляют основные принципы отечественной психологии: принцип системного подхода к изучению целостной личности; принцип единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн); принцип и концепции активности субъекта.

Теоретической базой исследования служат исследования развития личности в подростковом возрасте (Божович Л.И., Выготский Л.С., Драгунова Т.В., Крайг Г., Кулагина И.Ю., Мухина В.С., Обухова Л.Ф., Райс Ф., Фельдштейн Д.И. и др.).

Эмпирическая база исследования: в качестве объекта исследования выступили учащиеся 9-ого класса МБОУ СОШ № 101 города Краснодара, в количестве 47 человек (25 девочек и 22 мальчика), в возрасте 14–15 лет.

Структура работы. Работа изложена на 47 страницах, состоит из двух глав, списка использованных источников, включающего 50 наименований, 1 таблицы, 3 рисунков и 1 приложения.

1 Особенности эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте

1.1 Психологические особенности формирования личности в подростковом возрасте

Подростковый возраст является важным этапом в становлении личности и представляет собой сложный процесс, в ходе которого происходит личностное развитие подростка, изменяется его самооценка, личностная рефлексия, появляются совершенно иные требования к себе и другим, появляются новые мотивы деятельности, идеалы, интересы и др.

Под подростковым возрастом понимается время перехода от детства к взрослости.

Хронологические рами подросткового возраста точно не определены, т.к. разные исследователи приводят разные основания определения временных границ подросткового возраста. Так, например, Б.М. Мещеряков и Зинченко В.П. предлагают свою периодизацию подросткового возраста: от 10−11 до 15 лет или от 11−12 до 16−17 лет [5].

Подростковый возраст условно можно разделить на несколько стадий, обладающих своими специфическими особенностями.

Первая стадия подросткового возраста начинается в 10−11 лет. В данный период отмечается переоценка подростком себя, отношения к себе, своих возможностей. В данный период развития, оценивая себя, подростки чаще дают себе отрицательные характеристики. Положительные встречаются гораздо реже. Неумение адекватно оценить себя, вызывает переживания и отрицательные эмоции, которые становятся преобладающими [психология современного подростка [39].

Вторая стадия подросткового периода начинается в 12−13 лет. В этот период подростку важно быть принятым в кругу сверстников, важны их оценки. Подросток относится к себе самокритично, однако он уважает и ценит себя, и ждет этого же от окружающих.

Третья стадия наступает в 14−15 лет, когда подросток воспринимает себя как личность. Оценивая себя, сверяется с определенными нормами поведения, рассматриваемыми им в качестве идеальных [16].

В процессе формирования личности подростка происходят изменения в различных сферах его жизни. Изменяются когнитивные возможности подростка. Развивается логическое мышление и интеллект. В ходе учебного процесса подросток учится оперировать гипотезами, анализировать абстрактные идеи, находить логические противоречия и др.

Кроме того, в данный период наблюдается переход от произвольной и опосредованной памяти к логической, т.е. меняется и развивается уровень восприятия учебного материала, развивается воображение.

Наблюдаются изменения в эмоциональной сфере, проявляющиеся в эмоциональной неустойчивости, резких перепадах настроения, легкой возбудимости, импульсивности. Чаще всего свои чувства, мысли и эмоции подростки выражают в творчестве.

Современная школа не остается в стороне от вопросов формирования подростка как личности, т.к. именно в школе он проводит большую часть своего времени, здесь он общается со сверстниками, учителями, выстраивает с ними отношения.

Образовательное пространство является как нельзя кстати подходящим пространством для самовыражения учащихся. Центральное место во многих исследовательских работах занимают вопросы активности личности, в частности способность к самовыражению личности через творчество. Для процесса обучения важным является личностно значимое отношение учащегося к изучаемому материалу через самораскрытие посредством творчества. Самораскрытие, в свою очередь, возможно в естественных для учащегося условиях, в то время как учебный процесс не является таковым. Вследствие этого возникают проблемы, связанные с подростковым возрастом, с нарушениями в эмоциональной сфере, деформации в смысловой сфере, нарушения процесса смыслообразования и т.д.

Так, в зависимости от развитости интеллектуальных способностей можно выделить три группы подростков: с низким, средним и высоким уровнем успеваемости, которые по-разному переживают свои успехи и неудачи.

Теоретическое обоснование различных типов переживаний представлено в работе Василюка Ф.Е., выделившего четыре типа переживаний:

− гедонистические переживание (внешне легкий и внутренне простой жизненный мир);

− реалистическое переживание (внешне трудный и внутренне простой жизненный мир);

− ценностное переживание (внутренне сложный и внешне легкий жизненный мир);

− творческое переживание (внутренне сложный и внешне трудный жизненный мир).

Для нас особый интерес представляют следующие типы переживаний: реалистическое, ценностное и творческое, т.к. именно данные типы переживаний накладывают свой отпечаток на психологические особенности восприятия, интерпретации и презентации учебного материала. Данные типы переживаний положены в основу выделения трех групп учащихся подросткового возраста. Рассмотрим каждый вид переживания подробнее с позиции «восприятие − интерпретация − презентация» знаний.

Психологической особенностью восприятия учащихся-подростков с реалистическим типом переживания является то, что они пытаются достичь результата любыми средствами; воспринимают окружающий мир таким, каков он есть. На пути к своей цели учащиеся не выбирают средства, они не испытывают сомнений и колебаний. Движущим мотивом обучения является надежда на получение удовлетворительной оценки. Такие подростки дают себе установки: «чтобы не получить двойку», «чтобы хоть что-то сдать». После удовлетворения актуальной потребности интерес к деятельности пропадает. Проще говоря, глубинные смыслы личности при реалистическом типе переживания не затрагиваются. Для такого типа личности актуальны смыслы «здесь» и «сейчас».

Кроме того, трем типам учащихся с разными типами переживаний соответствуют три типа интерпретации смыслов (понимания). Для учащихся с реалистическим типом переживания характерно семантизирующая интерпретация, при которой содержание учебного материала декодируется. В ходе декодирования возможны нарушения смыслового восприятия информации. Вследствие этого возникают сложности в овладении учебным материалом и его презентации. Учащиеся с реалистическим типом переживания обладают низким уровнем восприятия и интерпретации смыслов в силу неразвитости логического мышления, памяти, эмоциональной и смысловой сферы.

Психологическими особенностями восприятия подростка, обладающего ценностными переживаниями, являются самоуглубление и самопознание, которые регулируют процессы укрепления личной ценностной позиции. Деятельность подростка с ценностными переживаниями направлена на преобразование окружающей реальности, на ее идеализацию. Подросток, для которого характерны ценностные переживания, не приемлет «отговорок» на сложные обстоятельства, препятствующие нравственному намерению. Для него характерен когнитивный тип интерпретации учебного материала, заключающийся в декодировании содержания учебного материала и преодолении трудностей, возникающих в процессе декодирования информации.

Учащиеся-подростки с ценностными переживаниями имеют более высокие показатели успеваемости по сравнению с учащимися с реалистичным типом переживания. Задания выполняют старательно, анализируют и структурируют учебную информацию.

Последний из представленных типов переживаний − творческий − характерен для целостной личности подростка, строящего перспективы своей жизни, имеющего свои ценностные установки, личности, способной проявлять свое «Я». Творческое переживание − основа новой жизненной реальности.

Для личности с творческим типом переживания характерен распредмечивающий тип интерпретации учебного материала. При распредмечивании учебного материала, учащийся свободно воспринимает, владеет, хорошо ориентируется в полученной информации. Видит различные грани полученной информации.

Распредмечивающий тип интерпретации характерен для личности с высоким уровнем развития. Для такого типа личности подростка характерно умение разглядеть и сопоставить отдельные детали с целым, видение различных аспектов изучаемого, а также творческий подход к изучаемому, являющийся основой смыслообразования [6].

Таким образом, от степени и глубины сформированности психических особенностей личности подростка зависит уровень успеваемости. Причиной столь разного уровня развития психических особенностей личности подростка, и интеллектуальных возможностей в частности, может служить тот факт, что те знания и потребности учащихся, которые актуальны для них в данный период, не отражаются в знаниях, которые даются в процессе обучения. Учащиеся не находят ответы на волнующие их вопросы. Знания, получаемые ими в процессе обучения, идут в разрез с их потребностями, поэтому ответы на свои вопросы пытаются найти в различных источниках (средствах массовых информаций, в сети Интернет, в социальных сетях и др., общаясь со сверстниками). Таким образом, учеба в подростковом возрасте отодвигается на второй план, но не отвергается вообще. На первое место в психологическом плане выходит общение со сверстниками. Подросткам важно мнение сверстников и взрослых о них, их признание и уважение. Самовыражаясь в творчестве, подростки стремятся добиться признания у сверстников и взрослых, хотят быть понятыми. Творчество помогает раскрыть себя как личность, проявить свои эмоции, раскрыть свои глубинные смыслы. Создание психологически комфортных условий для самораскрытия личности подростка посредством творчества в учебном процессе значительно облегчит восприятие учебного материала, т.к. подросткам важно проявить свое Я, и такую возможность в учебном процессе даст творческий подход к процессу обучения, вызывающий личностную заинтересованность.

Говоря о подростковом возрасте многие исследователи, отмечают кризис подросткового возраста, который является результатом того, что подросток, чувствуя себя взрослым по физическим показателям, требует к себе соответствующего отношения от старших: признания их прав, возможностей. Они стремятся быть независимыми и самостоятельными, добиться уважения старших.

Чувство взрослости является центральной психологической особенностью личности и отражает совершенно новую жизненную концепцию подростка по отношению к себе и миру [7].

Неприятие взрослыми подростков на равных правах приводит к конфликтам, что и является по своей сути кризисом подросткового возраста. При условии принятия новой модели взаимоотношений с подростком с учетом появившихся особенностей кризиса подросткового возраста не возникает, однако считаем недопустимым полную отмену руководства и контроля, так как подросток очень нуждается в твердом и постоянном руководстве со стороны взрослых.

В случае неприятия этой модели взаимодействия взрослого и подростка возникает кризис, проявляющийся в различных поведенческих реакциях подростка. В период кризиса подросток борется за свою самостоятельность, пытаясь высвободиться из-под опеки взрослых, стремится проявить себя как личность, тем самым отказываясь от общепринятых норм, правил, моральных ценностей, принятых в кругу взрослых. Любые попытки ограничения свободы и самостоятельности обостряют конфликт подростка со взрослыми и провоцируют подростков на крайние меры: прогулы, уходы из школы и из дома, бродяжничество.

В общении со сверстниками наблюдается тенденция к обособлению в группы, где подросток получает навыки межличностного взаимодействия [20]. Опыт межличностного взаимодействия в группе или коллективе является одним из путей формирования личности подростка, т.к. именно здесь у подростка появляется потребность в сопоставлении себя с другими людьми, познании сильных и слабых сторон своей личности, в самооценке, самопознании и самовыражении.

С вхождением в старший подростковый возраст формируется позитивная самооценка и адекватное самоотношение подростков, связанное с ростом познавательной активности и проявления сильного интереса к себе. Самосознание или саморефлексия, также как и чувство взрослости, является новообразованием подросткового возраста. Удовлетворяя потребность в познании самого себя, своих возможностей, предъявляя к себе определенные требования и развивая в себе силу воли, подросток стремится достигнуть признанного среди его сверстников и его коллектива образца. Не малозначима также для подростка и оценка коллектива, в котором он находится, порой она даже важнее оценки взрослых.

Рассматривая проблему самовыражения личности в общении, говорят о наличии широкого спектра вербальных и невербальных поведенческих актов, используемых подростком в процессе общения, с помощью которых он передает определенную информацию о себе другим. С их помощью у собеседников создается определенный образ говорящего. Существует два вида образа – искусственный и естественный, которые являются важнейшими аспектами в проблеме самовыражения личности в общении. Естественный образ возникает при самораскрытии личности, искусственный образ связан с самопрезентацией.

Кроме того, отмечается вариативность представляемых перед сверстниками образов в зависимости от ситуации общения и с исполнением разных ролей в обществе. Условно выделяют в соответствии с вышеназванными факторами кросс-партнерскую вариативность самопрезентации. Имеется в виду, что поведение подростка меняется в зависимости от собеседника, с которым происходит общение, меняется поведение в зависимости от требований ситуации [46].

Таким образом, подростки стремятся контролировать производимое на окружающих эмоциональное воздействие, впечатление. Однако не всем дана способность менять свой образ и манеру поведения.

В контексте саморазвития и самореализации личности подростка также подчеркнем его активность, способность ставить цели, проектировать, преобразовывать, т.е. не только отражать действительность, но и преобразовывать ее. За любыми наличествующими проявлениями и признакам личности таится огромный «возможный мир» – потенциальные состояния, неиспользованные ресурсы, нереализованные установки, готовые к актуализации образцы поведения и межличностного взаимодействия и т.д. Неумение удовлетворить данные потребности порождает целую палитру психологических особенностей, свойственных подросткам в период кризиса.

Наличие увлечений в подростковом возрасте сказывается на формировании определенных интересов и способностей. В старшем подростковом возрасте возрастает потребность в саморазвитии, однако способностью саморазвития подростки не обладают. Саморазвитие зависит от индивидуально-психологических особенностей личности подростка. Соединение различных видов творчества выступает основой развития образа Я. Самовыражение – основной механизм осознания себя и мира. Личность может объективировать себя в каком-либо отношении, действии, поступке. Однако характер активности зависит от того, насколько полно личности удалось объективировать свое Я, т.е. способа самовыражения. Творческое самовыражение – это способность к построению своего образа мира, своего мироощущения и самого себя в мире [25].

Осознание себя и мира происходит посредством механизмов: идентификации, обособления, самовосприятия (восприятия себя посредством выбора цвета и формы творчества); рефлексии и децентрации (выхода за пределы Я путем отстранения от своего творчества.

Самовыражение в творчестве повышает самооценку и является наиболее действенным способом ее повышения. Каждый человек выбирает свои способы самовыражения, которые ему подходят. Любое творчество приносит удовольствие, поэтому учащиеся активнее работают над творческими заданиями, т.к. именно они позволяют проявить творческие способности и способствуют их самовыражению.

Что касается образования, то эмоционально-ценностный компонент, придает личностную значимость остальным компонентам образования. Наиболее продуктивным образовательный процесс становится при условии вхождения в систему ценностей учащегося потребности в приобретении знаний за счет творческой деятельности, т.к. именно она подталкивает личность к самовыражению [31].

На развитие подростка большое влияние оказывает семья. Существуют различные типы семейного воспитания, психологически влияющие на личность подростка:

− семья с высокой рефлексией и ответственностью;

− отчужденная семья;

− авторитарная;

− семья с попустительским отношением;

− гиперопекающая;

− деградирующая.

В семьях с высокой рефлексией и ответственностью к подростку относятся с пониманием и учетом его возрастных особенностей. Главное в такой семье – сохранение столь желанного для отрочества чувства самоуважения. Такой характер внутрисемейных отношений благоприятно сказывается на развитии личности подростка, его характере, ценностных ориентациях и гармонизации отношений с окружающими.

В отчужденной семье к подростку относятся как к ребенку. С ним мало общаются, вследствие чего подросток чувствует себя лишним, поэтому единственным выходом от одиночества является общение со сверстниками, где удовлетворяет потребность в общении. У подростков из таких семей развивается комплекс неполноценности. В его общении с окружающими наблюдаются агрессия или неадекватная лояльность, пассивный стиль поведения. Отчужденная семья тормозит развитие подростка.

Другой крайностью в стиле семейного воспитания является авторитарная семья, где подростку предъявляются требования, что и в детстве, применяются физические наказания. Воспитание в такой семье подросток чувствует себя одиноким, несчастным и неуверенным в себе. Он становится носителем авторитарного способа взаимодействия с людьми или, напротив, демонстрирует униженную неадекватную лояльность, пассивность, за которой стоит высокая невротизация неуверенного в себе подростка. Авторитарная семья также может ограничить возможности подростка в развитии.

В семье с попустительским отношением подросток манипулирует своими родителями. Подростки, воспитывающиеся в таких семьях, эгоистичны и конфликтны. Они не знают реальных закономерностей человеческих отношений.

Подросток, выросший в гиперопекающей семье, неуверен в себе в силу своего воспитания, где родители опекали и заботились о нем. Он не умеет строить отношения, пассивен, инфантилен.

Деградирующие семьи отличаются аддиктивным поведением, когда родители дерутся, принимают алкоголь, наркотики, ведут распутный образ жизни. Отношение и воспитание в таких семьях носит противоречивый характер. С одной стороны, подростки еще в раннем возрасте увлекаются тем же, что и родители. С другой стороны, подросток не приемлет такую жизнь и вырывается из нее.

Таким образом, независимо от типа семьи и семейного воспитания подросток ориентируется на свою семью, стиль воспитания в дальнейшем психологически сказывается на формировании личности подростка, на его эмоциональной направленности личности. Для подросткового возраста характерен ряд психологических новообразований. К ним относятся чувство взрослости, развитие самосознания, саморефлексия и самоанализ, развитие волевых качеств личности подростка, потребность в самоутверждении, в личностно значимой деятельности, а также, что особенно важно − нестабильность настроений, импульсивность и легкая возбудимость, связанная с формированием качественно иной структуры мотивов и интересов, появления устойчивых доминирующих мотивов поведения, отображающих целостное проявление личности. К концу данного возрастного периода подростком вырабатывается система отношений к окружающей действительности (его взгляды, убеждения и мировоззрение в межличностных отношениях и в собственной деятельности) и к себе (формируется представление о себе и своих идеалах). Происходит формирование общей эмоциональной направленности личности, понимаемая нами как упрочение собственных ценностей или переживаний в определенной иерархии. Рассмотрим особенности эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте более подробно в следующем параграфе.

1.2 Виды эмоций и их общая характеристика.

Эмоции являются неотъемлемой частью жизни любого человека и вызывают у него определенное отношение к каким-либо явлениям действительности. Так, например, при знакомстве с произведениями искусства человек испытывает наслаждение, восхищение; одни объекты и явления вызывают отвращение, к другим относимся безразлично. Эмоции являются сложным психическим явлением. В современной психологии под эмоциями принято понимать субъективные реакции человека воздействия внешних и внутренних раздражителей, отражающие в форме переживаний их личную значимость для субъекта и проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия. Таким образом, субъективность, связанная с потребностями и мотивами личности, является одной из существенных характеристик эмоций. Кроме того, эмоции непосредственно связаны с регуляцией деятельности человека, т.к. человек судит об эффективности выполненного действия по наличию у него положительных или отрицательных эмоций. Положительные эмоции свидетельствуют о достижении желаемого результата, отрицательные – свидетельствуют о неудаче.

Особенностью эмоций является то, что они носят характер длительных состояний, являются реакцией не только на актуальные события, но и на вспоминаемые или прогнозируемые.

Эмоции являются переживаниями, они подталкивают человека к тем или иным действиям. Положительные эмоции, испытываемые подростками, располагают их к общению. Соответственно, отрицательные эмоции нарушают эти связи.

Отмечена роль положительных эмоций в развитии познавательных процессов и усвоении знаний у подростков. Роль эмоций в процессе велика и восходит к чувственному познанию. Так, например, философ античности Демокрит рассматривал образ с двух сторон: чувственной и рациональной, отдавая предпочтение рациональному началу, т.к. считалось, что чувственное познание не даёт полного представления о предмете. Чувственное познание, основанное на ощущениях, субъективно. Только рациональное познание может быть объективным, истинным. Демокрит, деля познание мира на два вида, называет чувственное познание темным, позволяющим составить только мнение о предмете, а рациональное – истинным, дающим объективное знание. Однако, определяя чувственное познание вторичным, считал его исключительно важным, поскольку оно доставляло разуму все аргументы. Более того, разум, полагающий себя способным самостоятельно, без помощи органов чувств, познать сущность вещей, философ назвал однажды жалким [32].

Гераклит в своем сочинении «О природе», в отличие от Демокрита и Платона, изложил мысль о том, что объективное восприятие предмета возможно лишь посредством чувственного познания, а затем рационального.

Не признавал чувственное знание подлинным знанием и Платон, который считает, что «оно – ничто без понимания» и определяет подлинным знанием такое знание, которое достигается разумом. Предметом этого знания являются «не вещи, а идеи, понятые как сущее бытие» [33].

Аристотель, в отличие от своего учителя Платона, стремясь к единству чувственного и разумного, в своей работе «Метафизика» описывает восхождение познающего субъекта от чувственного восприятия к познанию. Философ высоко оценивает здесь чувственные восприятия, ведь они «составляют самые главные наши знания об индивидуальных вещах». Однако, признавая чувственное знание адекватным и объективным, он также принижает его роль, сообщая, что «чувственное восприятие общо всем, а потому это − вещь легкая, и мудрости (в нем) нет никакой» [3].

Аристотель в своих работах, таких как «Метафизика», «О душе», критиковал своего предшественника Платона, который рассматривал рациональное познание как первооснову всего процесса познания, и ставит чувственное и рациональное на одну ступень, тем самым уравнивая их значимость: «Существо, не имеющее ощущений, ничему не научится и ничего не поймет. Когда созерцают умом, необходимо, чтобы в то же время созерцали в представлениях», − писал он в своей книге «Метафизика» [3]. Философ отмечал важность чувственного познания и образного мышления в учебном процессе, без которых невозможно познать общее, раскрывал механизмы восприятия образов. По мнению Аристотеля, человек должен уметь не только понимать, но и представлять и «ощущать» предмет разговора.

Итак, вопрос о соотношении рационального и чувственного познания человеком окружающей действительности стали изучать давно, с эпохи Античности, однако он остается актуальным и в современном образовании. В процессе познания недостаточно опоры лишь на разум, подросток должен чувствовать, ощущать, представлять себе полную картину изучаемого предмета с разных сторон, таким образом, мы пришли к выводу, что эмоция является важнейшим шагом к развитию мышления. Она всегда имеет несколько составляющих. Во-первых, эмоция − это субъективное переживание; во-вторых, является реакцией организма человека на какие-либо события; в-третьих, совокупность мыслей, которые сопровождают эмоцию и приходят на ум; в-четвертых, любая эмоция соответствует определенному выражению лица; пятой особенностью эмоций является факт наличия совокупных эмоциональных реакций (отрицательные эмоции вызывают соответствующее отношение к окружающей действительности); к шестой составляющей можно отнести склонность личности к действиям, сопряженным с определенной эмоцией (гневу сопутствует агрессивное поведение).

Поведение в большинстве случаев зависит от эмоционального состояния личности, поэтому они могут быть изучены как с субъективной, так и с объективной точки зрения, и поэтому различают эмоции по степени влияния на деятельность личности стенические и астенические (по качественным характеристикам). Отличительной особенностью стенических эмоций является то, что они способны стимулировать деятельность, увеличивать энергию и напряжение сил личности, они побуждают человека к действию, высказываниям и др. Астенические же эмоции характеризуются скованностью переживаний, пассивностью человека. Исходя из вышесказанного, заключаем, что в зависимости от обстановки и личностных особенностей индивида, эмоции по могут оказывать противоположные воздействия на поведение личности (положительные или отрицательные), т.е. эмоции амбивалентны.

Человек способен переживать богатую и разнообразную гамму эмоций. Характер его переживаний проявляется в положительных или отрицательных эмоциях. Кроме того, эмоции можно охарактеризовать с точки зрения их модальности, их базовой качественной характеристики, от которой зависит вид эмоции и окрашенность ее переживания. К базовым эмоциям относят страх, гнев и радость. Несмотря на все многообразие видов эмоции, любая эмоция является отражением одной из базовых.

К наиболее значимым эмоциям по силе и длительности, как сложным психическим явлениям, относят следующие типы эмоциональных переживаний: аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения, эмоциональный стресс [37]. Рассмотрим типы эмоциональных переживаний подробнее.

Под аффектами принято понимать интенсивные, бурно протекающие и кратковременные эмоциональные вспышки. Это самый мощный вид эмоциональной реакции, полностью захватывающий всю психику человека. Аффекты носят кратковременны характер и являются реакцией на текущие события. В аффективном состоянии человек находится в чрезвычайно сильном эмоциональном возбуждении, теряет контроль над собой и своими действиями, его внимание сосредоточенно на объекте, связанным с переживанием.

Собственно эмоции представляют собой длительные состояния, являются реакцией не только на сиюминутные события, но и прогнозируемые и вспоминаемые. Эмоциональные ощущения и чувства характеризуются амбивалентностью переживаний. Человек одновременно может испытывать противоречивые чувства и эмоции, например такие, как удовольствие / неудовольствие, напряжение / облегчение, возбуждение / успокоение и др.

Попытки выделить основные виды эмоций предпринимались неоднократно, однако общепринятой является классификация, предложенная К. Изардом. К основным видам эмоций он относит: интерес, радость, удивление, страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд [19].

Интерес, по Изарду, как один из видов положительных эмоций, способствует развитию умений и навыков у учащихся, располагает их к приобретению знаний.

Радость так же является положительной эмоцией, которую испытывает личность при возможности удовлетворить свою актуальную потребность в полной мере, и вероятность удовлетворения которой до этого момента не была неопределенна или невелика.

Промежуточное положение между положительными и отрицательными эмоциями занимает эмоция удивления и является реакцией на неожиданно возникшие обстоятельства. Интересен факт того, что удивление останавливает все предыдущие эмоции и обращает внимание на вызвавший его объект. Удивление может переходить в интерес.

Далее мы рассмотрим отрицательные эмоциональные состояния личности. В первую очередь к ним К. Изард относит страдания, связанные с информацией о невозможности удовлетворения жизненно важных потребностей, до определенного момента представлявшихся возможным. Чаще всего страдания протекают в форме эмоционального стресса.

Гнев является отрицательным эмоциональным состоянием, протекающим в форме аффекта. Гнев может быть вызван внезапно возникающим препятствием на пути к реализации особо важной для личности потребности.

К отрицательным эмоциональным состояниям также относится отвращение, возникающее как реакция на соприкосновение с некоторыми объектами. Такое соприкосновение резко противоречит идеологическим, нравственным и эстетическим принципам и установкам личности. В межличностных отношениях отвращение и гнев в совокупности мотивируют к агрессивному поведению, проявляющемуся в нападении (к которому побуждает гнев) и отвращении (как желании избавиться от кого-либо или чего-либо).

Презрение возникает в межличностных отношениях вследствие несовпадения жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с поведением, жизненными позициями и взглядами объекта чувства.

При получении субъектом информации о реальной или воображаемой опасности или угрозе жизни человек испытывает страх.

Стыд − отрицательное эмоциональное состояние, выражающееся в осознании несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не только ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем поведении и внешнем облике [19].

Кроме перечисленных видов эмоций Маклаков А. выделяет еще чувства как вид эмоциональных состояний. Они представляют собой более длительные устойчивые психические состояния в отличие от эмоций. Чувства всегда индивидуальны и опосредуются системой ценностных установок личности. В зависимости от предметной сферы, к которой они относятся, чувства подразделяются на нравственные (моральные), эстетические, интеллектуальные [37].

Нравственные чувства испытывает личность при сопоставлении воспринимаемой действительности с нормами, принятыми в обществе.

Интеллектуальные чувства и переживания сопровождают познавательную деятельность личности, стимулируют развитие мышления, влияют на качество и достоверность полученных знаний.

Восприятие человеком прекрасного в окружающей действительности, в жизни и в искусстве порождает эстетические переживания, проявляющиеся через разные чувства − восхищения, восторг, радость, а также презрение, отвращение, тоску, страдание и др.

К следующей группе эмоциональных состояний относится настроение. В отличие от эмоций оно наименее интенсивно и предметно. Настроение отражает бессознательную обобщенную оценку актуальной действительности личности. Существуют различия по продолжительности настроений: от нескольких дней, недель и более, тогда уже настроение становится устойчивой чертой личности. Устойчивость настроения зависит от множества факторов: от возраста, характера, типа темперамента и др. Особо важным считаем связь настроения с соотношением самооценки человека и уровнем его притязаний.

С целью понимания роли эмоций в психической организации человека рассмотрим ее главные функции, к которым относятся мотивационно-регулирующая, коммуникативная, сигнальная и защитная, являющиеся положительными функциями эмоций. В результате обработки внешней информации об окружающей действительности формируются мнения и представления личности о нем. Такая обработка информации является функцией эмоций.

Переходя к характеристике основных функций эмоций, отметим, что каждая функция имеет множество подгрупп. Рассмотрим их подробнее.

Мотивационно-регулирующая функция заключается в том, что эмоции являются неотъемлемой частью поведения человека, они мотивируют человека к деятельности, направляют и регулируют его поведение. В подгруппу мотивационно-регулирующей функции входят отражательно-оценочная, побуждающая, синтезирующая, организующая/ дезорганизующая, стабилизирующая, компенсаторная (замещающая), переключающая и подкрепляющая функции.

Отражательно-оценочная функция заключается в том, что эмоции представляют собой сигнал, посредством которого человек узнает о потребностной значимости происходящего.

Побуждающая функция эмоций проявляется в том, что они заставляют нас действовать и организуют наше поведение.

Синтезирующая функция эмоций отражается в обеспечении целостного и структурированного отражения разнообразия воздействующих раздражителей.

Организующая/ дезорганизующая функция эмоций. Эмоции способствуют организации деятельности человека при условии, если в тот же самый момент не выполняется другая деятельность, на которую требуются силы и внимание. Однако необходимо отметить, что эмоция не несет в себе дезорганизующую функцию. Она проявляется лишь в определенных условиях, например, когда человек находится в состоянии аффекта.

Стабилизирующая функция связанна с тем, что запечатлевшиеся в памяти положительные эмоции при достижении цели извлекаются из нее для получения такого же положительного результата.

Компенсаторная (замещающая) функция заключается в экстренном замещении, недостающих в данный момент знаний о действительности.

Эмоция побуждает изменить поведение: минимизировать или максимизировать ту или иную деятельность на пути к достижению потребности. В этом и есть переключающая функция эмоций.

Подкрепляющая функция эмоций предполагает не удовлетворение какой-либо потребности, а получение желательных или устранение нежелательных факторов.

Вторая основная функция эмоций − коммуникативная, внутри нее выделена подгруппа, выполняющая экспрессивную функцию. Коммуникативная функция эмоций проявляется в следующем: внешние проявления эмоции несут в себе информацию о психическом состоянии личности. При общении важную роль играют мимика, жесты, позы собеседника, выражающие его экспрессию. Экспрессивная функция эмоций способствует существованию невербальной коммуникации.

Третий тип функций − сигнальная функция, состоит из следующих подгрупп: функция следообразования, предвосхищающая/ эвристическая и направления внимания. Сигнальные функции отображают актуальные потребности человека. Так, например, функция следообразования эмоций предполагает закрепление в памяти человека определенного опыта (удачного/неудачного), который в последующем можно будет использовать, т.е. она сигнализирует о возможности актуализации приобретенного в прошлом опыта [29].

Предвосхищающая/эвристическая функция предполагает актуализацию прошлого опыта в памяти, опережающего развитие событий. Сопутствующие им эмоций сигнализируют о положительном или отрицательном исходе событий. Предположение и предвосхищение исхода событий выполняет функция эвристическая.

Функция направления внимания объясняется интересом человека к окружающим, к проявлению эмоций другими, к способам выхода из сложившихся конфликтных ситуаций и таким образом эмоции способны привлекать наше внимание к определенным явлениям действительности.

К четвертому типу функций эмоций относится защитная, являющаяся моментальной реакцией организма с целью защиты от опасности. К подгруппе данной функции относится функция активации и мобилизации организма, когда эмоции приводят организм в состояние возбужденности, тревоги, беспокойства, которые мобилизуют все возможности организма с целью более успешного достижения результата.

Таким образом, эмоции отражают психическое состояние личности. Обязательным является наличие и взаимодействие всех перечисленных функций эмоции. Отсутствие одной из них отрицательно сказывается на развитии личности

1.3 Особенности эмоций и эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте

Подростковый возраст − это «критический» возраст, поскольку в это время закладываются основы эмоциональной жизни человека, которые станут фундаментом его эмоциональности в зрелые годы [49]. Данный период ознаменован всплеском заложенных в его натуре потенций эмоциональности.

Под эмоцией и эмоциональностью принято понимать реакции индивида, в которой интегрированы специфическое душевное переживание, его отношение к происходящему; состояния, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на него факторов и выражаемые прежде всего в форме непосредственных переживаний удовлетворения или неудовлетворения его актуальных потребностей; итог и результат поведения, во всякую минуту непосредственно диктующий формы дальнейшего поведения [1; 5; 43; 47].

Эмоциональная сфера подростков характеризуется яркостью, силой, устойчивостью. Подростки часто испытывают полярные эмоции: испытывают сильные положительные или сильные отрицательные эмоции. Реже всего они занимают нейтральную эмоциональную позицию. Подростки очень восприимчивы к окружающей действительности. Их восприимчивость связана со многими факторами. В первую очередь с индивидуально-типологическими особенностями личности, к которым относятся типы темперамента, особенности восприятия окружающего мира. Так, например, известно особое влияние цвета на психику человека, которое было замечено в эпоху Возрождения итальянским философом и ученым Дж. П. Ломаццо. Он впервые обратил внимание на личностную эмоциональную обусловленность выбора того или иного цвета, который соответствует одному из темпераментов: белый соответствовал флегматическому, черный − меланхолическому, красный − сангвиническому и желтый − холерическому. Остальные же цвета соотносил с весельем и радостью – это зеленые и светло-красные тона, темные оттенки – с меланхолией, грустью и печалью.

В эпоху Просвещения Гете И.В. обратил внимание на психоэмоциональные особенности восприятия человеком цветовых сочетаний. Эту часть своей работы он назвал «Чувственно-нравственное действие цветов». Гете полагал, что цвет независимо от формы предмета, от его строения оказывает влияние на душевное состояние человека. Определенные цвета соответствуют определенным психологическим состояниям человека.

Также Гете выделил положительные и отрицательные цвета. К положительным он относит желтый, красно-желтый (оранжевый) и желто-красный цвета. Синий, красно-синий и сине-красный цвет являются отрицательными. Эти группы цветов вызывают разные эмоции у людей. Положительные цвета создают хорошее настроение, дают заряд бодрости и положительных эмоций. В отличие от первой группы цветов, отрицательные цвета вызывают тоску, неспокойное настроение. Гете выделял также и нейтральные цвета, отделил зеленый цвет от всех остальных, включил его в эту группу.

Гете И.В. заметил, что разные нации по-разному относятся к цветам, к их символике, они по-разному воздействуют на психику и эмоции людей разных наций. Выбор пестрых и ярких нарядов характерен для «некультурных» народов. Более развитые народы воздерживаются от ярких цветов. Предпочтения ярких и пастельных тонов зависит от возрастных характеристик. Гете полагает, что молодежь предпочитает голубой и розовый цвет, старшее поколение выбирает более темные тона – темно-зеленый и лиловые тона [11].

Особое место в учении о цвете занимает трактат русского живописца Кандинского В. «О духовном искусстве». В нем изложена идея о том, что в зависимости от цвета различается и эмоциональное воздействие теплых и холодных оттенков цвета. При физическом воздействии цвета, являющемся поверхностным и быстро забывающимся, отмечено положительное и отрицательное воздействие цвета на психику и эмоции человека. Если же цвет производит более глубокое впечатление, то можно уже говорить о втором виде воздействия − воздействии цвета на человека, которое вызывает «вибрацию души». Кандинский отмечает связь между ассоциациями, вызванными цветом и его значением. Им же выведена классификация цветов по психологическому воздействию на человека.

Выделено семь групп цветов. К первой группе относятся стимулирующие, теплые цвета. Они действуют на человека как раздражители – красный, оранжевый, желтый. Эти цвета теплые, живые, возбуждающие. Ко второй группе относятся холодные тона – фиолетовый, синий, светло-синий цвет. Они успокаивают, снимают раздражение. Третья группа включает в себя пастельные тона – розовый, лиловый, серовато-голубой – это мягкие, сдержанные цвета, вызывающие чувство нежности. В четвертую группу, по Кандинскому, входят статичные (отвлекающие от возбуждающих) цвета: оливковый, зеленый, желто-зеленый и пурпурный цвет. Далее выделяет пятую группу, в состав которой входят серый, белый и черный цвет − так называемые глухие тона, не отвлекающие, способствующие сосредоточению. Шестая группа включает в себя теплые темные тона, преимущественно коричневые, снимающие раздражение, успокаивающие − охра, коричневый, землистый, темно-коричневый. К последней, седьмой группе, Кандинский отнес холодные темные цвета − темно-серый, черно-синий, темные зелено-синие цвета. Цвет оказывает как физическое, так и эмоциональное влияние на человека и, кроме того, зависят от его личностных характеристик.

Так, в современной науке наблюдается тенденция к изучению вопроса о предметно-пространственной организации среды общеобразовательных учреждений, т.к. доказано, что цветовое оформление школьных кабинетов влияет на эмоции учащихся, что сказывается на уровне их успеваемости [17; 22; 35].

Яньшин П.В. рассматривает цвет средством психической саморегуляции: он качественно и комплексно влияет на психофизиологическое состояние человека, включая изменение состава крови, динамику заживления тканей, тонус мышечных сокращений, функцию сердечно-сосудистой системы, восприятие (боли, температуры, времени, пространства, размера, веса), психический статус (эмоциональное состояние, активированность, психическое напряжение) [50].

Психофизиологическое влияние цвета на эмоциональную составляющую организма человека уже доказано, правда, исследования носят весьма противоречивый характер. Один и тот же цвет может по-разному влиять на эмоциональное состояние личности в учебном процессе. В таблице приведены основные эффекты цветовой гаммы на эмоциональное состояние личности.

Таблица 1 – Психолого-педагогические эффекты цвета

| Наименование цветов | Психофизиологический эффект | Педагогический эффект |

| Зелёный, голубой и синий | Антистрессовый эффект: успокаивают нервы, устраняют состояние переутомления, усталости. | Способствует самораскрытию субъектного опыта |

| Фиолетовый и его оттенки

| Эффект расслабления: заметно снижают психическое напряжение, способствуют лучшей концентрации внимания | Способствует самовыражению личности |

| Розовый, оранжевый, желтый

| Оптимистический эффект: вызывают чувство легкости, радости, благополучия, улучшают настроение, концентрируют внимание | Фасилитирующий эффект (усиливают, притягивают ситуации, связанные с позитивными примерами из жизни) |

| Ярко-красный цвет | Возбуждающий эффект: заряжает энергией, оказывает оживляющее действие и разогревает. | Способствует реализации технологии мозгового штурма |

Как видим из таблицы, у основных цветов психофизиологические эффекты противоположны: антистрессовые, расслабляющие, с одной стороны, с другой, оптимистические и возбуждающие, что позволяет изучать их влияние в учебном процессе, в первую очередь, на здоровьесберегающую функцию, эмоциональное самочувствие личности обучающихся, зависящее от типа эмоциональной направленности личности.

Переходя к вопросу об эмоциональной направленности личности нельзя не отметить, что существует три основных направленности личности: направленность на себя, на общение и на дело.

Личная направленность или направленность на себя: личность данного вида направленности стремится к удовлетворению своих личных потребностей, стремится к личному благополучию, к победе и первенству. Ему не важны чувства и переживания других людей. Главная цель для нее − достичь своих целей, осуществить свои желания. Такие люди сконцентрированы на себе и своих потребностях, они навязывают свои взгляды другим.

Направленность личности на взаимодействие и общение говорит о том, что данная личность нуждается в общении, ей важно поддерживать хорошие отношения с окружающими. Личность, направленная на общение, избегает конфликтов, уступают в решении спорных вопросов, не решаются взять ответственность на себя и с удовольствием передают ее другому.

К третьему виду относится направленность на дело. Личность данной направленности увлекается решением дела, его процессом, для нее важен момент познания, получение новых навыков в ходе решения каких-либо задач. Люди, направленные на дело, имеют свою четкую позицию, легко становятся руководителями в каком-либо деле.

Кроме этих трех основных видов существуют и дополнительные, к которым и относится социальная направленность наряду с эмоциональной направленностью личности.

Личность социального типа направленности склонна к деятельности, приносящей пользу окружающим, занимается одним видом деятельности, стремятся максимально реализовать себя в своем деле.

Говоря об эмоциональной направленности личности, можем отметить направленность на переживания и чувства собственные и окружающих, решение сложных интеллектуальных задач. Такая направленность может соответствовать и потребности в славе, и потребности в помощи другим, и интересу к борьбе и первенству. Рассмотрим эмоциональную направленность личности подробнее.

Итак, Додоновым Б.И. предложена классификация типов эмоциональной направленности личности. В основу классификации положены эмоции, предстающие в сознании людей как «ценные» переживания.

Эмоциональная направленность личности альтруистического типа предполагает сознание полезности своей деятельности окружающим. Люди такого типа эмоциональной направленности чувствуют потребность в содействии, помощи, покровительстве другим людям, при этом испытывают эмоции нежности, умиления, сочувствия, сопереживания, в результате формируется самоотверженная личность со своими мировоззренческим взглядами.

Ко второму типу эмоциональной направленности личности относится коммуникативный тип личности, формирующийся на основе потребности в общении. Для данного типа личности важно получить от общения положительный эмоциональный заряд. Коммуникативный тип личности близок к альтруистическому. В основе ценных для коммуникативного типа личности переживаний − это удовлетворение от общения, чувство симпатии, расположения, уважения, обожания, чувство признательности, благодарности, испытываемые к собеседнику.

Потребность в самоутверждении и признании окружающими характерна для глористического типа эмоциональной направленности личности. Часто у лиц данного типа эмоциональной направленности обнаруживается скрываемый комплекс неполноценности.

Люди с праксическим типом эмоциональной направленности личности отличаются стремлением к достижению поставленной цели, они получают удовольствие от проделываемого ими пути по направлению к своей цели, а также от ее достижения.

Пугнистический тип эмоциональной направленности личности предполагает наличие опасности и ее преодоление, на ее основе возникает интерес к борьбе. Люди с пугнистическим типом эмоциональной направленности получают удовольствие от процесса борьбы, от острых ощущений, возникающих в ходе борьбы, от испытываемого во время борьбы страха. Такие люди азартны и решительны, в ходе борьбы они испытывают сильное эмоциональное напряжение, мобилизуют все свои физические и умственные способности для победы в борьбе.

Додонов Б.И., выделив романтический тип эмоциональной направленности личности, имел ввиду стремление ко всему необычайному, необыкновенному, таинственному, загадочному и таинственному. Люди данного типа направленности стремятся ко всему необычайному и неизведанному, они находятся в ожидании чуда, чего-либо необыкновенного, им присуще чувство особой значительности происходящего и чувство зловеще-таинственного.

Гностический тип эмоциональной направленности присущ личности стремящейся к знаниям, к развитию своих интеллектуальных чувств. Положительные эмоции у людей с гностическим типом эмоциональной направленности вызывает решение сложных познавательных проблем. Основной потребностью для такой личности является удовлетворение в познавательной гармонии, когда для него важно решить все противоречия в суждениях и привести все в систему. Типичная эмоциональная ситуация, возбуждающая гностические эмоции, — это проблемная ситуация. Люди с гностическим типом эмоциональной направленности испытывают радость открытия истины.

Для эстетического типа эмоциональной направленности личности высшей ценностью является наслаждение прекрасным. Люди, относящиеся к данному типу, испытывают жажду красоты, изящности, грациозности, наслаждаются ими, им важно испытать чувство возвышенного или величественного. Привычными эмоциональными состояниями являются лирическая, светлая грусть, задумчивость.

Основной потребностью гедонистического типа эмоциональной направленности личности является телесный и душевный комфорт. Ценность для такого типа представляют наслаждение от вкусной пищи, тепла солнца; чувство беззаботности, безмятежности, веселья; приятная бездумная возбужденность на танцах, вечеринках; нега, сладострастие.

Удовольствие от накопления получают люди с акизитивным типом личности. Накопление, «коллекционирование» вещей, выходят за пределы практической нужды в них. Такие люди испытывают радость от пополнения своих накоплений, от их созерцания [14].

Выше нами были рассмотрены основные типы общей эмоциональной направленности личности, выделенные Додоновым Б.И.

Итак, проведенный нами теоретический анализ показал, что основным новообразованием в подростковом возрасте является чувство взрослости, когда подросток стремится добиться признания среди взрослых. В подростковом возрасте у людей возникает потребность самопознания и самопонимания, результатом чего является саморефлексия.

Эмоциональная направленность человека является основным компонентом структуры личности, другие же компоненты − характер, способности, совокупность знаний и навыков, самосознание − определяются и оцениваются в связи с эмоциональной направленностью. Эмоция как психологическая категория диалектически двойственна. С одной стороны, эмоция есть оценка других ценностей, с другой, сама представляет ценность.

Люди испытывают потребность в сложных личностно значимых переживаниях. Эмоции амбивалентны и по-разному участвуют в организации деятельности человека, выступая в качестве оценок и ценностей. Если говорить об эмоциях как оценках, то они направляют деятельность человека на какой-либо объект или наоборот отвращают его от них; как ценности они в определяют склонность индивида к каким-то одним деятельностям и неприятие других.

Кроме того, мы выяснили, что существуют разные типы эмоциональной направленности личности. Принадлежность к определенному типу эмоциональной направленности определяет иерархическую организацию свойств его характера, контакты с другими людьми, вкусы, творческую деятельность, видение мира, представления о счастье и т. д.

2 Организация и методы исследования

2.1 Организация процедуры исследования

Исследование проводилось в несколько этапов:

1) проанализированы теоретические подходы к исследованию эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте;

2) подобраны эмпирические методы исследования;

3) проведено исследование эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте;

4) проанализированы полученные результаты;

5) сформулированы выводы, написана и оформлена работа.

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 101 г. Краснодара среди учащихся 9-х классов. Возраст испытуемых − 14 −15 лет. Всего приняло участие в опросе 47 человек, из них 25 девочек и 22 мальчика.

Во время проведения исследования испытуемые находились в привычной для них обстановке. Для проведения исследования использовалась методика изучения эмоциональной направленности личности Додонова Б.И. в модификации Гореловой Е.Р.

Методика выполняется в два этапа. Сначала учащимся было предложено ответить на 50 утверждений, выбрать 1 вариант из предложенных ответов и записать его и в бланке ответов перед номером утверждения. Затем учащиеся должны были самостоятельно заполнить матрицу ответов и вписать соответствующие ответам баллы. Так, ответ «безусловно, да» оценивается в 2 балла; «пожалуй, да» в 1 балл; ответ «пожалуй, нет» соответствует 0 баллов; «безусловно, нет» — минус 2 балла.

Таким образом, методика позволяет выявить принадлежность к определенному типу эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте или сочетанию направленностей с преобладанием одной.

2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования

Для нашего исследования актуален вопрос эмоциональной направленности личности современных подростков. Перед нами стояла задача выяснить преобладающий тип эмоциональной направленности личности подростков и сравнить, существуют ли различия по половому признаку в преобладании той или иной эмоциональной направленности.

В соответствии с требованиями к процедуре обработки, мы подсчитали количество баллов по каждой из 10 шкал. Полученные данные мы выразили в процентном соотношении и представили на рисунках 1 − 3.

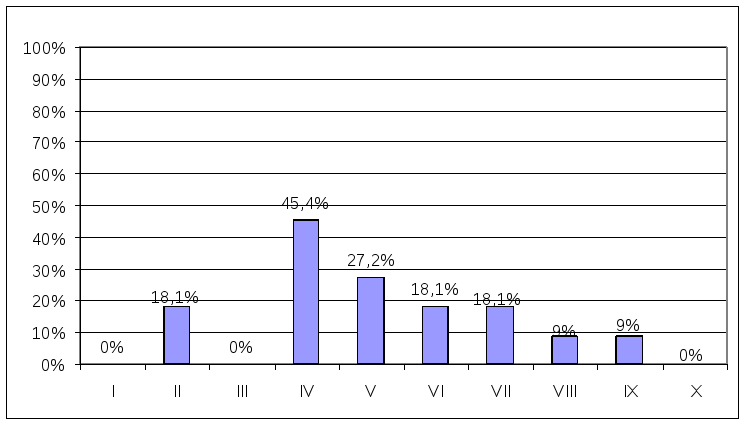

Рисунок 1 − преобладающий тип эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте у мальчиков

Как видно из рисунка, преобладающим типом эмоциональной направленности личности у мальчиков подросткового возраста является праксический тип − 45,4 %. Это означает, что их деятельность направлена на самопознание, самопонимание, они испытывают ценностные переживания, связанные с реализацией их деятельности. Главной ценностью для них являются их интересы, потребности.

27% опрошенных относятся к пугностической эмоциональной направленности личности. Полученные результаты означают, что мальчики в подростковом возрасте испытывают потребность в преодолении трудностей, в стремлении к победе, первенству. В дальнейшем эта потребность перерастает в интерес к борьбе. Такой интерес к борьбе личностно обусловлен, т.к. большинство мальчиков, участвовавших в исследовании, занимаются спортом, а спорт − это борьба и стремление к первенству.

По 18,1% набраны по шкалам коммуникативной, романтической и гностической эмоциональной направленности личности у подростков мужского пола. Интерпретировать полученные данные можно следующим образом: С одной стороны в подростковом возрасте на первый план выходит общение со сверстниками. С другой стороны подросткам интересно все загадочное и неизведанное, этим объясняется их интерес к фантастической литературе и кинофильмам. С третьей − они испытывают потребность в постижении сложных познавательных задач, стремятся все упорядочить и проникнуть в суть вопроса. При удовлетворении данной познавательной потребности испытывают чувство гармонии и удовлетворенности собой и своими достижениями.

Третью группу эмоциональной направленности личности у мальчиков-подростков составили эстетическая и гедонистическая направленности. При эстетической направленности личности подросток направлен на чувства и переживания, на удовлетворение жажды красоты, чувства прекрасного, изящного, грациозного, возвышенного. Подростки такого типа эмоциональной направленности личности стремятся к эстетическому наслаждению при восприятии произведений искусства.

Для подростков гедонистического типа эмоциональной направленности тоже характерно стремление испытать наслаждение, однако, другого типа. Им важно удовлетворить свои физические и духовные потребности.

Интересен тот факт, что у подростков мужского пола не наблюдались альтруистическая, глористическая и акхизитивная эмоциональная направленность. Объяснить этот факт можно тем, что на данном этапе формирования своей личности и своей эмоциональной направленности подростки сосредоточены на познании себя и своих возможностях.

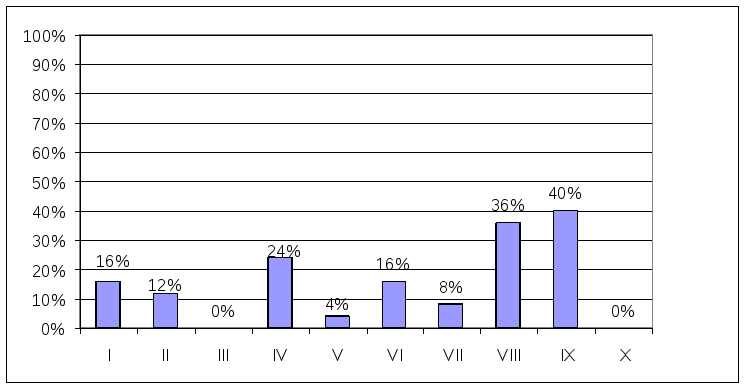

Рисунок 2 − преобладающий тип эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте у девочек

Изучив полученные данные по эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте у девочек, мы пришли к выводу, что преобладающим типом эмоциональной направленности является гедонистический тип (40% опрошенных), для которого характерно удовлетворение потребности в душевном и телесном комфорте, получении удовольствия.

36% орошенных девочек-подростков принадлежат к эстетическому типу эмоциональной направленности личности.

26% испытуемых девочек обладают праксической эмоциональной направленностью личности.

По 16% − альтруистическая и романтическая эмоциональная направленность личности девочек-подростков. Девочкам подросткового возраста важно, чтобы они и их деятельность приносила пользу окружающим. При этом они испытываю положительные эмоции. В будущем альтруистический тип способствует формированию действительно самоотверженной личности.

Наименее значимым для девочек подросткового возраста оказалось общение со сверстниками (12% − коммуникативная направленность личности); решение познавательных задач (8% − гностический тип эмоциональной направленности личности); им неинтересно бороться и соперничать, т.к. их потребности в большей степени связанны с личностными переживаниями.

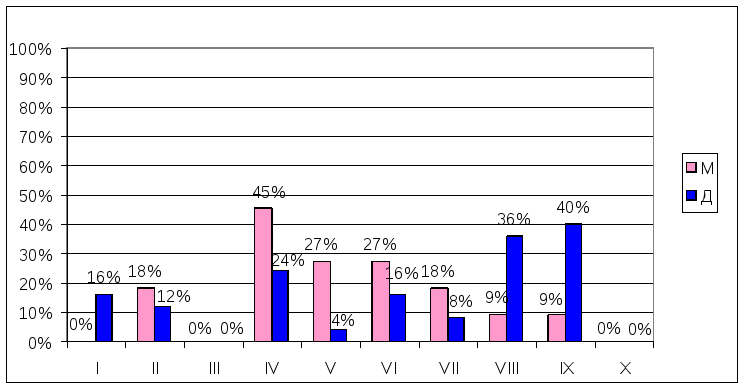

Сравним полученные данные у мальчиков и девочек, приведенные на рисунке 3.

Рисунок 3 − преобладающий тип эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте

Как видно из рисунка, у мальчиков превалирует праксический тип эмоциональной направленности личности, в то время как у девочек − гедонистический и эстетический. Интересен тот, факт, что ни у девочек, ни у мальчиков не были обнаружены лица с глористическим и акхизитивным типом эмоциональной направленности. Данные полученные при изучении эмоциональной направленности личности мальчиков подросткового возраста свидетельствуют об отсутствии потребности в содействии и помощи окружающим людям (0% по альтруистическому типу эмоциональной направленности личности).

Отметим, что у трети испытуемых тип эмоциональной направленности личности плохо дифференцировался, так как наблюдался разброс ответов по различным типам направленности, что в свою очередь свидетельствует о растерянности автора, об отсутствии у него четких, продуманных и внутренне принятых представлений о себе как личности, о несформированностн принципиальных позиций.

На основании проведенного нами исследования, мы пришли к выводу, что личностная эмоциональная направленность в подростковом возрасте является недостаточно сформированной, а ведущими типами эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте являются праксический, гедонистический и эстетический типы.

Таким образом, в подростковом возрасте закладывается фундамент личности: формируется качественно иная структура мотивов и интересов, а эмоциональная направленность в подростковом возрасте, как мотивационная, смыслообразующая структура, приобретает устойчивые черты преобладающих мотивов поведения. Личностная нестабильность подростков, часто испытывающих сильные положительные или сильные отрицательные эмоции, и реже находящихся в нейтральном состоянии, связана с процессом формирования устойчивой эмоциональной направленности личности. Изучение эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте позволит скорректировать эмоций и изменить его установки, а также общую направленность личности. Способствует этому включение подростка в новую практику, где перед ним ставятся новые цели и задачи, в то время как сама деятельность особой значимости не имеет.

В современной психологии эмоциональная направленность личности считается значимым компонентом структуры личности, которая включает в себя совокупность доминирующих интересов, склонностей, идеалов, потребностей, убеждений, и мировоззрения. Доминирующие мотивы регулируют поведение человека в условиях изменчивой внешней среды. Более того, эмоциональная направленность личности влияет на мотивацию деятельности, на черты темперамента, на психические состояния, на всевозможные волевые, эмоциональные, познавательные, психические процессы. Проведенный теоретический и практический анализ служит тому доказательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования были сформулированы следующие выводы.

1. В подростковом возрасте появляется ряд новообразований, к которым относятся нестабильность настроений, импульсивность, чувство взрослости, саморефлексия, потребность в самоутверждении и общении со сверстниками. Появление таких новообразований связно с переоценкой ценностей подростком, выработкой системы отношений к окружающей действительности и формированием собственного мировоззрения.

2. На формирование эмоциональной направленности личности в подростковом возрасте оказывают влияние многие факторы: семья, школа, друзья. Своеобразие эмоций и чувств, испытываемых подростком, определяется его личностными свойствами, направленностью личности, мотивами, стремлениями, намерениями, характером и эмоционально-волевыми компонентами.

3. В эмоциональной сфере подростков выявлены особенно яркие индивидуальные различия. Все особенности личности, ее характера и интеллекта, ее интересов и отношений к другим людям проявляются и отсвечивают в радуге эмоций и чувств.

4. Специфика проявления эмоциональной направленности личности тесно связана с половыми особенностями подростков. Для подростков мужского пола значимыми переживаниями являются ценностные, для подростков женского пола − переживания чувства прекрасного, гармонии с окружающим миром, а также значимыми являются потребности в душевном комфорте, т.е. спокойствии, умиротворенности, некоторой стабильности жизни.

5. Выявлено наличие сочетанных типов направленности личности, свидетельствующих о том, что подросток находится на стадии формирования четких представлений о себе как личности и формирования ценностных позиций.

6. У подростков отсутствует потребность самоутверждения, славы и почета и тяги к бессмысленному коллекционированию вещей (глористический и акхизитивный тип эмоциональной направленности личности); у мальчиков отсутствует также потребность в помощи окружающим, их покровительстве (альтруистический тип).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

|

|

|

|

URL: http://amazon-kat1.narod.ru/slovar_po_psy.htm#_Toc145047025 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/ |

|

|

|

|

|

|

|

| Лосев А.Ф. История античной эстетики. URL:http://www.gumer.info/ bibliotek_Buks/Culture/Losev_HistEst/Est2_4_5.php 43 и 44 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

Инструкция: Из предложенных вариантов ответов выберите один и запишите соответствующее ему число баллов перед номером утверждения. Затем заполните матрицу, поставив на место номеров утверждений соответствующие им баллы ответов. Ответы оцениваются по шкале:

«безусловно, да» — 2 балла;

«пожалуй, да» — 1 балл;

«пожалуй, нет» — 0 баллов;

«безусловно, нет» — минус 2 балла.

Старайтесь отвечать неформально, искренне.

Вопросы

Я часто беспокоюсь за близких друзей.

Испытываю потребность делиться с другими людьми своими мыслями и переживаниями.

Мне очень приятно, когда все обращают на меня внимание.

Для меня всегда важно добиться успеха в работе.

Я люблю острые ощущения.

Я охотно побывал бы в каком-нибудь новом, неизвестном месте.

Испытываю большую радость, самостоятельно разрешив трудную проблему.

Люблю сладкое и красивое чувство, возникающее при восприятии стихов и музыки.

Предпочитаю простые радости (вкусно поесть, сладко поспать).

Люблю заниматься коллекционированием.

Хочу приносить людям радость и счастье.

Для меня важно одобрение окружающих.

Приятно чувствовать превосходство над соперниками.

Я увлекаюсь любой работой, которую выполняю.

Охотно иду на риск.

Иногда мне кажется, что должно произойти что-то необыкновенное.

Люблю разбираться в причинах событий, явлений.

Я могу прийти в восторг от красоты природы.

Люблю состояние покоя и свободы от обязанностей.

Радуюсь, когда пополняю свою коллекцию.

Я всегда жалею неудачников.

Я не смог(ла) бы обойтись без друзей.

Я могу пойти на многое, чтобы завоевать признание окружающих.

Приятно чувствовать, что день прошел недаром.

Я человек решительный.

Люблю все таинственное и необычное.

Стремлюсь приводить свои знания в систему.

Произведение искусства может тронуть меня до слез.

Люблю приятное, бездумное времяпрепровождение.

Люблю делать покупки.

Радуюсь, когда кто-то добивается успеха.

Среди моих родных и знакомых есть люди, которых я обожаю.

Я самолюбив(а).

Я чувствую радостное возбуждение и духовный подъем, когда работа идет хорошо.

Я люблю преодолевать опасности.

Иногда меня тянет вдаль.

Я люблю читать о научных открытиях, поисках и находках.

Я испытываю наслаждение, слушая любимую музыку.

Я склон(на)ен к лени.

Я люблю рассматривать свою коллекцию.

Я стремлюсь помогать людям.

Я чувствую большую благодарность к людям, которые делают мне приятное.

Мне хочется как можно скорее взять реванш при неудачах.

Мое настроение поднимается от сознания того, что работа выполнена добросовестно.

Азарт, спортивная злость улучшают результаты моей деятельности.

Я люблю мечтать.

Самое приятное переживание — радость открытия истины, чувство близости решения.

Я испытываю чувство возвышенности и отрешенности при соприкосновении с прекрасным.

Мне хотелось бы жить беззаботно и безмятежно.

Я охотно расстаюсь со своими вещами.

Матрица

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | XI | X |

Интерпретация эмоциональных направленностей

I. Альтруистическая — в основе потребность в содействии и помощи, покровительство людям.

II. Коммуникативная — базируется на потребности в общении, дружеских отношениях, сочувствующем собеседнике.

III. Глористическая — потребность самоутверждения, славы, почета.

IV. Праксическая — ценностные переживания, связанные с реализацией деятельности, которая нужна субъекту сама по себе.

V. Пугностическая — борьба. Опирается на потребность в преодолении опасности, на базе которой возникает позднее интерес к борьбе.

VI. Романтическая — стремление ко всему необычайному, таинственному.

VII. Гностическая — стремление понять, разрешить сложную проблему.

VIII. Эстетическая — тяга к произведениям искусства, стремление к эстетической гармонии с миром, к переживанию чувства прекрасного.

IX. Гедонистическая — выражение потребности в телесном и душевном комфорте.

X. Акхизитивная — (приобретение) — тяга к накоплению, коллекционированию вещей, выходящему за пределы практической нужды в них.

49