СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Еда - отражение эпохи

Исследование рассказывает о том, как питались люди в разные эпохи.

Просмотр содержимого документа

«Еда - отражение эпохи»

Ракшинский филиал

МБОУ Большекуликовской СОШ

Еда – отражение эпохи

Авторы: Астафьева Мария

учащаяся 9-го класса;

Бутенко Андрей

учащийся 10-го класса

Ракшинского филиала

МБОУ Большекуликовской СОШ

Руководитель: Скопинцева

Людмила Васильевна

учитель истории

Ракшинского филиала

МБОУ Большекуликовской СОШ

2015год

Содержание

1.Введение……………………………………………………………с. 3 - 4

2. Основная часть…………………………………………………….с. 5 - 23

2.1. Хлеб наш насущный…………………………………………….с. 5 - 7

2.2. Варево и хлёбово………………………………………………..с. 8

2.3. Проще пареной репы?..................................................................с. 9

2.4. Исконно русские блюда…………………………………………с. 10 - 11

2.5. Печь да погреб……………………………………………………с. 12

2.6. Сладкая жизнь…………………………………………………….с. 13 - 15

2.7. История появления бутерброда………………………………….с. 16 - 18

2.8. Из истории появления и развития кухонной утвари…………...с. 19 - 21

2.9. Самая вкусная книга………………………………………………с.22 - 23

3. Заключение………………………………………………………….с. 24 - 26

4. Список использованной литературы……………………………....с. 27

5. Примечания…………………………………………………………..с. 28

6. Приложение…………………………………………………………..с. 29 - 39

Введение

Взяться за данное исследование нас заставило незнакомые фамилия, имя, отчество – Похлёбкин Вильям Васильевич. Это имя мы услышали как – то по телевизору. Фамилия показалась смешной, но когда мы узнали, что этот человек – историк, журналист – является исследователем мира национальной русской кухни, то забавное отношение сменилось удивлением и любопытством к деятельности этого человека. Мы узнали, что он является автором большого количества произведений о секретах кулинарии [прил. 1].

Вот тогда и пришло решение попробовать исследовать некоторые проблемы кулинарии в нашей стране.

Цель: изучив историю развития кулинарии, получить теоретические и практические сведения о кулинарных традициях русского народа, о связи их с кулинарными традициями других стран.

Задачи:

- собрать, изучить, систематизировать и проанализировать разнообразные источники по теме;

- пополнить свои знания и поделиться ими с другими в целях приобщения к кулинарным традициям;

- пробудить интерес к здоровой еде как одному из средств здорового образа жизни.

Традиции любого народа – это живая историческая память, воплощение всего пройденного народом пути, запечатлённый опыт сотен поколений. Традиции - это то, что позволяет человеку ощутить живую связь времён и поколений.

Наша работа относится к прикладным исследованиям, потому что она содержит некоторые рецепты приготовления блюд, рассказывает о неизвестных свойствах еды. Также работа содержит интересные факты из истории развития кулинарии.

Актуальность работы очевидна: в настоящее время всё чаще можно слышать выражение «здоровая еда». А что это выражение означает? Какой путь нужно пройти человеку, чтобы еда была ему не во вред, а на пользу?

Проблема: предки наши, живя в патриархальной простоте, довольствовались малым: полусырая пища, мясо, коренья, просо, гречиха, молоко удовлетворяли их нужды. Потом научились готовить яства. Почему же в современное время мы говорим о воссоздании мира национальной русской кухни?

Гипотеза: еда – не проблема желудка, а проблема восстановления национальной души, проблема сердца.

Основу нашего исследования составляют статьи Г. Белышевой «Русская кухня»; Калюжного Д. «Короли кухни»; Москвина Л. «Сладкая жизнь»; Тумаринсона Г. «Любимая еда короля»; Уранова С. «Самая вкусная книга». Большое значение в создании нашей работы мы отводим книге А.В.Терещенко «История культуры русского народа» особенно той её части, которая рассказывает о еде в разные периоды истории России. В качестве дополнительного источника мы использовали комедию Д. Фонвизина «Недоросль».

Из вышеперечисленных источников мы узнали много нового, неожиданного, интересного и даже смешного. На основании изученного нами материала, мы разработали теоретическую часть исследования.

Практическая часть нашей работы гораздо меньше, чем теоретическая. Она создана на основе опросов учеников Ракшинского филиала.

Хлеб наш насущный…

Не корми словами вместо хлеба

Аристофан

С незапамятных времен хлеб [прил. 2] - один из самых значительных, самых надежных видов пищи на земле. Древние люди изображали хлеб так же, как и золото, и солнце, - кругом с точкой.

О нем слагали гимны, песни и легенды. О нем говорили как о живом существе, нарекая его самыми высокими именами: хлеб-кормилец, хлеб-батюшка. Неуважение к хлебу считалось грехом, оскорблением. С малолетства детей учили ценить и беречь кусок хлеба как самое дорогое богатство. И в наши дни хлебом не только встречают самых дорогих и желанных гостей, но и потчуют своих домочадцев.

Впервые человек употребил в пищу зёрна диких злаков в каменном веке, 15 тысяч лет назад. По мнению ученых, сначала люди ели эти зерна в сыром виде, затем научились их растирать между камнями и смешивать с водой.

Первый хлеб имел вид жидкой мучнисто-зерновой каши, которую и сегодня едят в некоторых странах Азии и Африки. Когда человек начал добывать огонь и применять его для приготовления пищи, он стал поджаривать раздробленные зерна перед тем, как смешивать их с водой. Каша из обработанных огнем зерен была гораздо вкуснее, чем из обычных сырых семян.

Затем люди научились выпекать пресный хлеб в виде лепешек из густой зерновой каши - теста. Эти плотные подгорелые куски зерновой массы мало напоминали наш хлеб, но именно с появлением этих лепешек, выпекавшихся на горячих камнях, на костре, между каменными или глиняными дисками, началось на земле хлебопечение. Гениальное открытие древних египтян - разрыхление теста способом брожения - по сути своей является основой современной технологии хлебопечения.

Гомер, описавший трапезы своих героев, оставил нам свидетельство того, что аристократы Древней Греции считали хлеб совершенно самостоятельным блюдом. В те далекие времена на обед подавали, как правило, два блюда: кусок мяса, жареный на вертеле, и белый пшеничный хлеб [прим.1].

Хлебопекам Древней Греции мы обязаны, как считают многие ученые, и самим происхождением слова "хлеб". Греческие мастера применяли для производства этого продукта горшки специальной формы, называемой "клибонос". От этого "клибонос", по мнению специалистов, у древних готов было образовано слово "хлайфс", которое затем перешло в язык древних германцев, славян и многих других народов. В старонемецком языке существует слово "хлайб", которое похоже на наше "хлеб", украинский "хлиб" и на эстонский "лейб".

В Древнем Риме также существовали пекарни с широким ассортиментом хлебных изделий. До наших дней сохранился воздвигнутый 2 тысячи лет назад в Риме 13-метровый памятник - монумент Марку Вергилию Эврисаку, потомственному пекарю, создавшему в столице Римской империи несколько больших пекарен, которые снабжали хлебом почти весь Рим.

И на Руси с давних времен выпечка хлеба считалась делом ответственным и почетным. «Муку для выпечки хлебов приготовляли на мельницах, которые стали у нас известны, как видно из Устава Ярослава, раньше ΧΙ века. До того времени мололи хлеб в жерновах вручную» [прим.2]. Приготовлением пищи занимались хозяйки дома; богатые возлагали эту обязанность на слуг. Выпекание хлебов требовало знаний и опыта, и не ценилась та хозяйка, которая не владела этим умением. На Руси считалось: в чьём доме хороший хлеб, в том хорошая хозяйка. Хлебы пшеничные и крупчатые пеклись на сладостях, с разными изображениями. За столом великого князя Василия подавали калачи и хлебы наподобие хомута [прим. 3].

Пироги пекли с разной начинкой: из яиц, капусты, рыбы, грибов, риса, гороха и прочего. Пироги сладкие, приготовлявшиеся на сахаре, с изюмом, вареньем и пряностями, назывались левашниками. Они имели форму труб.

Пекли ещё пироги подовые с сахаром, мясом, яйцами, сыром. Вот как Д.И.Фонвизин в своей комедии «Недоросль» описывает завтрак Митрофанушки: «…Он уже и так пять булочек скушать изволил…». А вот как Митрофанушка описывал свой ужин, который состоял из « солонины ломтика три да подовых, не помню, пять, не помню, шесть» [прим.4]. Ночью «квасу целый кувшинец выкушать изволил» [прим.5].

В России так любили пироги, что появилась поговорка «Не красна изба углами, а красна пирогами» [прим. 6].

В 16-17 вв. в русских городах значительную часть городского ремесленного населения составляли мастера хлебного дела, которые делились на хлебников, калачников, пирожников, ситников, саечников, крендельщиков, пряничников.

Излюбленным видом хлебного лакомства на Руси были пряники. Их дарили на именины, подносили невесте в виде свадебного подарка, одаривали ими дорогих гостей, угощали ребятишек. Праздничные пряники, которые пекли для подарков, весили 2-3 кг, а порой достигали и 16 кг.

В славянских странах было принято в Рождественскую ночь колядовать - ходить по домам с зажженной свечой, петь песни, славящие Христа и Богородицу. Причем колядовали как дети, так и взрослые. Именно в Рождественскую ночь хозяева особенно щедро отдаривались пряниками и пирогами [прим.7].

В городах Московского княжества в 16-18 вв. был установлен правительственный контроль за ценами в розничной хлебной торговле и за качеством продававшихся хлебных изделий. Царский указ 1626 г. «О хлебном и калачном весу» утверждал порядок установления цен на 26 сортов хлеба из ржаной муки и на 30 из пшеничной. Для надзора за точным выполнением этого указа и соблюдением установленных цен на хлеб назначались хлебные приставы, или целовальники, которые обязаны были «...ходить в Кремле, в Китай-городе, в Белом каменном городе, по улицам, переулкам и малым Торжкам и взвешивать хлебы и калачи тертые и коврижечные мягкие». Если хлебные приставы обнаруживали, что хлеб и калачи не соответствуют установленному весу или продаются выше утвержденной цены, виновных подвергали штрафу. При злостных нарушениях виновник подвергался телесному наказанию.

Пекари на Руси пользовались особым уважением, их никогда не называли пренебрежительными именами, как других людей простого звания, а величали уважительно, полными именами - Иван, Федор, Петр, часто добавляли фамилию или прозвище [прим.8].

Варево и хлёбово

Суп почитается питательнейшей

и полезнейшей пищей…

Из русской летописи

В России, как ни в одной другой стране, первому придавали большое значение. Без него не начинался ни один обед – праздничный или будничный. Его рекомендовали людям старым и с сухим телосложением, потому как считалось, что суп предохраняет тело от иссушения.

Жидкие горячие блюда, они тогда назывались варево, или хлёбово, появились на Руси давным – давно. Сначала уха, щи, похлёбки, затирухи, болтушки, позже борщи, рассольники, солянки. И лишь в ΧΙΧ веке жидкие горячие блюда получили общее название – супы.

Интересно, что блюдо, которое мы называем кислыми, или недельными, щами, является медово – солодовым сильногазированным напитком, а не супом из квашеной капусты. Его получали настаиванием исходного сусла и дображиванием в запечатанных бутылках, похожих на бутылки от шампанского.

Очень ценилось в нашей стране блюдо, называвшееся просто, - щи. По свидетельству В.В.Похлёбкина, суп (похлёбка) – это блюдо, зависящее от набора продуктов (как бы сказали сейчас – продовольственная корзина). Люди побогаче ели суп густой («щи богатые»), простые же люди питались скудно, поэтому и похлёбка была жидкой. Большое значение придавал В.В.Похлёбкин пряностям, которые, по его мнению, придают еде особый вкус. В своих исследованиях он отмечает пряности 160 видов, которые применялись при приготовлении еды в России. Известно, что корица, например, была завезена из Южной Америки, а стоимость приправ была очень высокой [прим. 9].

Из исследований о В.В.Похлёбкине мы узнали, что первый кабак на Руси появился в 1533 году – при Иване Грозном и назывался «царёвым кабаком». Слово «кабак» имеет татарские корни, обозначает «сушёная тыква».

Из ряда статей мы узнали, что на Руси в пищу использовался горох ещё в стародавние времена. В одной же из передач телеканала «Еда» прозвучало, что горох стал использоваться в нашей стране только в ΧΥΙ – ΧΥΙΙ вв., да и то был доступен только богатым.

Проще пареной репы?

В русской кухне в изобилии присутствуют солёные, кислые и квашеные продукты: мочёные яблоки, первые блюда с использованием солёных овощей и рассолов, соленья, квашенная капуста. Секрет в том, что такой естественный способ консервирования лучше других сохраняет витамины (например, в квашеной капусте содержится намного больше витамина С, чем в апельсине. Кроме того, в продуктах, приготовленных таким образом, появляется молочная кислота, которая защищает от болезнетворных микробов. Именно поэтому на Руси был так популярен салат из мочёных яблок, клюквы и квашеной капусты.

Наши предки с удовольствием ели бобы и чечевицу. Сейчас эти продукты не так востребованы, а в давние времена из чечевицы пекли хлеб, варили суп. В наши дни она больше используется как белковая добавка в колбасы и кондитерские изделия, в консервы и заменители кофе. А ведь в чечевице содержатся изофлавоны – природные антиоксиданты, которые снижают риск онкологических заболеваний и улучшают пищеварение. Этот продукт даже при варке сохраняет свои полезные свойства. Каша из чечевицы укрепляет сосуды и сердце, снижает уровень сахара в крови и очень полезна тем, кто страдает язвой желудка. Издавна люди лечили ожоги кашицей, сделанной из чечевицы.

В нашей стране со стародавних времён использовали в пищу свёклу, овощ, который является чемпионом среди овощей по содержанию витаминов.

Использовалась в пищу тыква, овощ, способствующий запоминанию, очищающий печень и почки.

А вот баклажан пришёл в Россию поздно. Его родина – Индия и Китай. В Европе его незаслуженно называли «бешеное яйцо», поэтому, наверно, он распространялся медленно.

Только в ΧΥΙ веке достигли Европы кабачки. Одно из названий кабачков «цуккини», обозначающее «итальянская тыква», обозначает место его «рождения».

Какая же русская кухня без репы? На Руси не было картофеля и этот корнеплод [прил. 3], чьи питательные свойства проверены столетиями, был одним из основных продуктов питания. В нашей стране засаживались репой большие площади и называли их «репищи». Время уборки репы называлось «репорез».

Очень много репы употреблялось в пищу: её употребляли и в сыром виде, пареную, печёную. И не зря! Ведь по содержанию витамина С она может соперничать с лимоном, а кроме углеводов, белков, жиров, аминокислот и многого другого в ней есть недавно открытый витамин Т2. Кроме того, репа – отличное противовосполительное, антисептическое, мочегонное, сердечное средство. Отвар из неё люди употребляли при астме, бессоннице, ослабленном зрении и зубной боли.

В настоящее время этот овощ незаслуженно забыт.

Исконно русские блюда

Щи да каша – пища наша

Русская поговорка

Наличие в доме различных круп считалось обязательным. Однако кашей в прежние времена называлось всё, что было приготовлено из мелко нарезанных продуктов, приготовленных с мукой или крупой. Существовали даже рыбные каши.

Каша сопровождала русского человека на протяжении всей жизни: маленьких детей кормили манной кашей, сваренной на молоке, взрослые любили гречневую кашу, кутья являлась поминальным блюдом.

Блины занимают чуть ли не главное положение в списке исконно русских блюд. Когда они появились, история умалчивает, но точно известно, что языческие славянские народы уже знали это блюдо. Блинами полагалось кормить роженицу, они обязательно должны были присутствовать на поминках. Уместно вспомнить Масленицу, которая не обходится без блинов по сегодняшний день.

Ну а там, где блины, конечно же, есть сметана, которая тоже считается исконно русским продуктом. Её название произошло от слова «сметать», то есть снимать верхний слой с отстоявшегося молока. Сметана содержит много кальция, необходимого для костей, органические кислоты, бета – каротин. Она состоит из натуральных сахаров, животного белка и чистой воды. В давние времена для снятия депрессии или последствий стресса люди съедали пару ложек сметаны, смешанной с мёдом.

На Руси варили пшеничные, овсяные, ржаные кисели.

Вот какую историю о киселе рассказал нам летописец Нестор: «Десятый век на Руси выдался тяжёлым: шла великая беспрерывная война с кочевыми племенами, которые совершали постоянные набеги на русские земли. Однажды печенеги осадили Белгород. Долго длилась осада, и начался в городе сильный голод. Тогда собралось народное вече, и порешили горожане: лучше сдаться печенегам, чем всем умирать с голода. Но сказал один старец: «Не сдавайтесь ещё три дня и сделайте то, что я вам велю». Велел старец собрать со всего города остатки овса, пшеницы и отрубей, приготовить из них цежь для варки киселя да поискать мёду и сделать из него пресладкую сыту (медовый взвар, разварной мёд на воде). Затем приказал выкопать два колодца и поставить в них кадушки вровень с землёй. В первую кадушку налили кисельный раствор, а во вторую медовый напиток. На другой день пригласили горожане нескольких печенегов и привели их к колодцам. Почерпнули ведром из первого колодца, сварили кисель, стали его да запивать медовым напитком из второго колодца. Подивились вороги и решили, что кормит русских сама земля. Вернувшись, поведали печенеги своим князьям всё, что было, те сняли осаду и пошли от города восвояси».

Предпочтение на Руси отдавали ячмённому квасу. Ячмень на Земле выращивают не одну тысячу лет. Ячмень, по мнению учёных, был известен 17 тысяч лет назад: археологи обнаружили зёрна ячменя в пирамидах египетских фараонов.

В Древнем Риме ячмень приравнивался к деньгам. Римских гладиаторов называли «поедателями ячменя»: их кормили кашей из перловки, так как они должны были обладать огромной силой, чтобы спасти свою жизнь на арене во время гладиаторских боёв.

Ячмень входил в рацион греческих олимпийцев.

В русской кухне ячмень появился в Χ веке. Его использовали и в лечебных целях: от кашля, болезней желудка.

Очень ценился на Руси мёд [прим. 10].

Печь да погреб

Чтобы в жаркое время сохранить продукты, требовалось организовать «ледник», иначе говоря, погреб. Ошибка в этом деле могла привести к голодной смерти всей семьи, поэтому подходили к строительству погреба со всей серьёзностью. Для начала выбирали место, недосягаемое для солнца, где – нибудь в северной части усадьбы. Строительство начинали в середине лета, когда уровень грунтовых вод был минимальным. Существовали свои технологии по дренажу, утеплению стен, вентиляции. Чтобы в погребе не застаивались неприятные ароматы, щели в стенах конопатили мхом, который, как известно, не гниёт и вбирает в себя запахи.

Умели наши предки бороться и с сыростью. Для этого в деревянный ящик, обитый железными листами, насыпали солянокислую известь, которая поглощает влагу, и ставили в погреб. Под воздействием влаги известь разжижалась и поступала по заранее предусмотренному желобку в глиняный горшок.

Ещё одна немаловажная особенность русской кухни: все блюда готовились в русской печи, которая наполняла пищу неповторимым ароматом и придавала определённый вкус. Этому способствовала и посуда: чугунки и горшки с толстыми стенками. Такой способ приготовления нельзя назвать ни жаркой, ни варкой, это, скорее, томление при равномерном разогреве посуды со всех сторон, что позволяло сохранить питательные и полезные свойства продуктов.

Сладкая жизнь

Теперь уже никак не узнать, когда люди впервые распробовали мёд, однако подслащивать свою жизнь им понравилось. Но мёда было мало! Не то чтобы пчёл не хватало, но пойди найди, где они мёд прячут, и попробуй у них его отнять. А культурное разведение пчёл - это уже позднее изобретение. Люди стали искать другие способы получения сладости.

Слово «сахар», известное всем языкам, произошло от санскритского «саркара» -«медовый», «сладкий». Но, однако, его по – прежнему было мало, поэтому в Средние века сахар продавался, как и лекарства, в аптеке! [прил.5]

В Индии первыми нашли лучший способ получения сахара - из сока тростника, который варили до образования кристаллов.

В других местах использовали другие растения: в Китае - сорго, в Египте - бобы. Известны попытки получения сахара из пальмового, кленового и березового соков и даже из корней пастернака и петрушки. Но выход продукта был маленький. А европейцы до самых крестовых войн сахара не знали вовсе, что очень странно, поскольку Великий шелковый путь уже вовсю функционировал и торговцы передвигали по всей Евразии массы товаров.

Когда крестоносцы оказались на территории Византийской империи, в Сирии и Палестине, и попробовали тамошний сахар, о нем быстро узнали люди всей Европы. Начиная с ΧΙΙΙ века, появились плантации сахарного тростника на островах Средиземного моря, на юге Италии и Франции. Урожайность была ниже, чем в Индии, и сахар в виде пудры или сахарных голов продавали аптекари, причем очень дорого.

Но все захотели сахара, и ради него (и ради золота) были организованы морские плавания - сначала вдоль побережий материков, а потом и через океаны. Путь к «сахарной» Индии искали Васко да Гама и Колумб. В считанные годы после освоения океанических дорог тростник уже культивировали к югу и западу от Европы: португальцы - в Бразилии после 1520 года; испанцы, а именно Фернандо Кортес,- приблизительно тогда же в Мексике. В 1533-м году Франсиско Писарро уже облизывал первую сахарную голову в Перу.

В течение следующих ста лет французы научились выращивать тростник на Мартинике и Гваделупе, на Маврикии и острове Бурбон (Реюньон), а англичане - на Барбадосе. В 1676 году с Барбадоса в Англию ежегодно уходили четыреста судов, везших по 150 тонн сахара каждое!

На территории нынешних США сахарный тростник пошел в рост в 1751 году. В 1795 году началось промышленное производство сахара из тростника, завезенного с Гаити.

Все новые покорители пространств везли рассаду во все новые места и завоевывали туземные народы ради того, чтобы они трудом своим обеспечивали сахаром Европу. Когда тростником засадили острова Индонезии, Формозу, Филиппины и Гавайи - круг замкнулся. Сахарный тростник сажали уже по всему земному шару. Из колоний всех европейских стран (а Европа была основным потребителем сахара) корабли везли или сахар, или тростник. Во всех крупных европейских портах были построены сахарные заводы. А потом пришел Наполеон.

Накануне своей Великой революции Франция была ведущим европейским поставщиком сахара. Тростник французы получали в основном с Антильских островов, а готовый продукт отравляли на север Европы: в Голландию, Германию и Скандинавию. При этом Франция сама была крупнейшим потребителем сахара. Так в 1789 году его тут съели около 80 тысяч тонн. Не случайно же Франция сумела стать законодателем кондитерской моды!

Но грянула революции, начались международные конфликты вроде войны с Великобританией, и французская сахарная промышленность оказалась парализованной. Ведь сырьё везли морем, а там владычествовал английский флот! На внутреннем рынке предложение сахара упало, его цена в 1795 году уже в десять раз превышала цены накануне революции. Затем Наполеон учредил Континентальную блокаду, которая закрыла английской торговле все континентальные порты, и дефицит тростникового сахара стал тотальным: в 1808 году он из торгового оборота окончательно исчез.

Более чем полувеком ранее поисками нового сырья для производства сахара занимался немецкий химик Андреас Маргграф. Он перепробовал много растений и выбрал свёклу. Его доклад, направленный в Берлинскую академию наук, отнюдь не вызвал восторгов, и трактат, изданный в 1747 году, был встречен прохладно. Понятно, почему: сегодня из свёклы извлекают до 17 - 18% сахара при сахаристости лучших сортов 20 - 22%, а свекла, с которой экспериментировал Маргграф, имела не более 1% сахара.

Но научная мысль не стоит на месте. За 1786-1802 годы последователь Маргграфа Франц Ахард [прил.6] добился увеличения сахаристости свёклы в пять раз, и хотя это тоже было не бог весть что, все же в новых политических условиях идея оказалась востребованной. Ахард обратился к прусскому королю Фридриху Вильгельму ΙΙΙ, и тот проявил внимание к инновации ученого. В 1799-м при личной встрече Ахард продемонстрировал монарху образец своей продукции - сахарную голову - и просил предоставить ему как изобретателю эксклюзивное право десять лет производить сахар из свёклы. Разрешение и необходимые средства были получены, и в 1801 году Ахард построил первый в мире свеклосахарный завод в Кунерне (Нижняя Силезия, ныне территория Польши). Торговцы тростниковым сахаром не пожелали терпеть конкурента. Учёного начала шельмовать пресса; в ход пошли клевета и насмешки. Ахард удостоился карикатур и фельетонов. Он оказался твёрд, и тогда его решили подкупить, причём предложили немалые суммы: сначала 50 тысяч, а затем 200 тысяч талеров. Но, несмотря на свои серьезные финансовые проблемы, Ахард оказался неподкупным.

Тем временем нарастали «сахарные» трудности Франции. Наполеон, зная, что в Германии уже производят сахар из свёклы, своим императорским указом поощрил развитие свекловодства и строительство сахарных заводов во Франции. А вслед за Францией к свёкле потянулись и другие страны Европы.

Такова роль войн в истории! Крестовые войны «подарили» Европе тростниковый сахар, наполеоновские - свекловичный.

А у Ахарда дела шли не очень хорошо. Его завод в Кунерне вскоре сгорел (именно из-за войны с Наполеоном). В конце концов, Ахард умер в глубокой бедности, как и его предшественник Маргграф...

В 1850 году в Европе работало уже 1024 свеклосахарных завода.

В России до Петра Ι сахар на столах русских вельмож был только европейского производства. В 1718 году по указу Петра в Санкт – Петербурге построили свой первый завод, работавший на тростнике с Карибских островов. Но ещё долго сахар в России оставался предметом роскоши; простые люди пользовались мёдом.

В конце 1799 года императорская Медицинская коллегия издала монографию «Способ заменять иностранный сахар домашними произведениями»; в это время уже начал свои опыты по получению свекловичного сахара Яков Степанович Есипов. В своём подмосковном имении Никольском он, практически не отставая от прусского коллеги Ахарда, разработал технологию и создал оборудование для переработки свёклы. В 1802-м году Есипов на паях с генералом Егором Бланкеннагелем построил в селе Алябьеве первый в России завод, выпускавший сахар из свёклы, способный конкурировть с тростниковым.

С конца 1830-х годов сахарная промышленность России совершила настоящий рывок, и к 1861 году в Российской империи насчитывалось уже 399 действующих заводов. Одновременно в результате селекционных работ были получены сорта свёклы с сахаристостью в 15 – 20%.

Огромный вклад в отечественное сахароварение вложили две династии сахарозаводчиков: братья Терещенко владели крупнейшими предприятиями России – Михайловским и Тульским сахарорафинадными заводами, а Боткины производили сахар настолько высокого качества, что его закупали даже европейцы.

К началу ΧΧ века сахар в России стал продуктом повседневного спроса, купить его мог кто угодно. А торговля мёдом пошла на спад. Хорошо ли это? Мёд изначально создан для питания: пчёлы кормят им своих пчелят. В сахаре, в отличие от мёда, нет ни витаминов, ни биологически активных веществ – одни голые калории…

История появления бутерброда

Никто не скажет, будто я

Тиран и сумасброд

За то, что к чаю я люблю

Хороший бутерброд!

Алан Милн «Баллада о королевском бутерброде»

Вслед за королем эти строки с полным правом могут повторить о себе миллиарды людей. Но вот историю появления бутерброда знают далеко не все…

Кому первому пришло в голову намазать хлеб маслом, в точности не известно. Но именно в этот момент, когда это случилось, и родился бутерброд. Хотя легенда по этому поводу, украшенная многочисленными подробностями, благополучно дошла до наших дней.

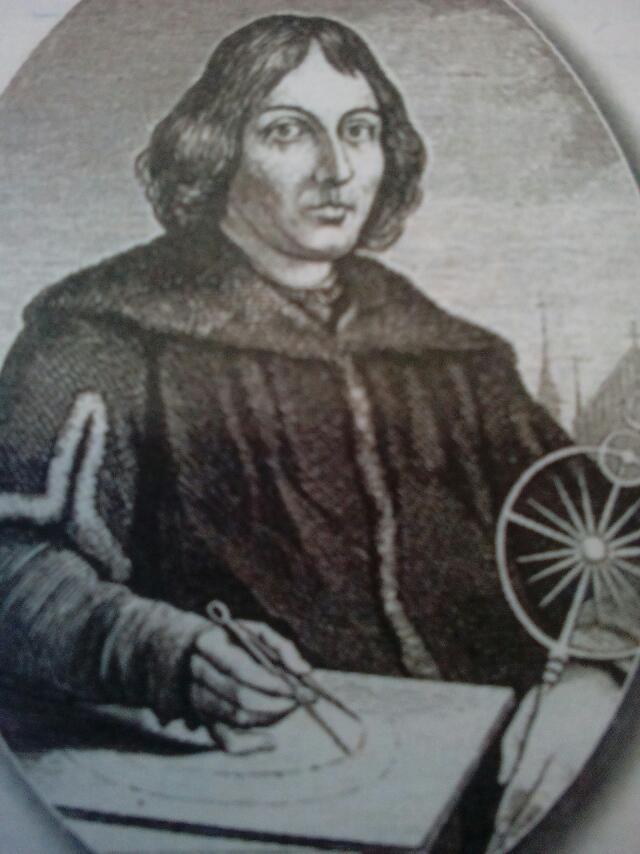

Согласно этой легенде, Николай Коперник [прил. 7] стал автором классического бутерброда с маслом. По крайней мере, так утверждают историки медицины Хэнд и Кунин. История изобретения Николаем Коперником бутерброда в апреле 1520 года такова. В молодости он, прежде чем заняться изучением строения Вселенной, учился на врача, два года изучал медицину в университете города Падуя (Италия). Стать врачом Копернику так и не удалось, но однажды он всё же применил полученные знания на практике.

Коперник был назначен комендантом Ольштынского замка по протекции своего дяди-епископа. Во время его пребывания в этой должности началась осада замка войском Тевтонского рыцарского ордена. Вскоре среди защитников замка возникла эпидемия неизвестной болезни.

Основным пайком осажденных был хлеб, и Коперник заметил, что, пробираясь по узким замковым коридорам, люди нередко роняли свой паек хлеба на пол. Подняв кусок, его отряхивали или обдували и съедали. Коперник предположил, что зараза шла от грязи, которая попадала людям на куски хлеба с пола. И тогда было решено смазывать хлеб тончайшим слоем масла. На масле частички грязи становились заметными, и их легко можно было счистить, удалив масло. Вот так и родился классический бутерброд, в названии которого, бог весть почему, были использованы немецкие слова. Новый вид пищи пришелся многим по вкусу, а через несколько столетий стал универсальным средством перекусывания на ходу и завоевал весь мир.

Насколько правдива эта легенда, мы не знаем, но зато известно, кому мы обязаны появлением сэндвича - бутерброда, в котором начинка расположена между двумя кусками хлеба.

Потомственный английский аристократ лорд Сэндвич внес весомый вклад в усовершенствование бутерброда. Род Сэндвичей очень знаменит в Англии. Предок лорда-изобретателя Эдуард Монтегю, граф Сэндвич был выдающимся флотоводцем.

Потомок адмирала лорд Джон Монтегю, четвёртый граф Сэндвич, живший во второй половине XVIII века, не унаследовал достоинств своего прадеда. Он был заядлым картёжником, проводившим ночи напролет в аристократическом клубе за игорным столом, и не хотел расставаться с картами даже для того, чтобы поесть. Но перекусывать за игорным столом было неудобно - жирные руки пачкали колоду карт. И тогда графу Сэндвичу пришла в голову гениальная мысль: он заказал буфетчику «спаренные» бутерброды - два сложенных вместе ломтика хлеба с маслом и сыром между ними. Вскоре и другие картёжники стали заказывать эту закуску по своему выбору - кто с ветчиной и помидорами, кто с яйцами и котлетами [прил. 8].

Названные по имени лорда сэндвичами, такие бутерброды вошли в моду сначала в клубе, потом в Лондоне, а вскоре и во всей Англии. Так родился новый вид бутерброда- сэндвич.

Если бы жители маленькой Дании решили дать своей стране новое название, то она, скорее всего, стала бы называться страной бутербродов. Недаром бутерброд называют в Дании «королем кухни». Знатоки датской кулинарии насчитывают от 200 до 700 видов бутербродов, которые можно купить в магазинах и ресторанах страны - от ломтика хлеба, намазанного маслом, до многоэтажного бутерброда, носящего название «Любимый бутерброд Ганса Христиана Андерсена». Этот бутерброд включает в себя несколько прослоек бекона, ливерного паштета, студня, белого редиса и помидоров, разделенных ломтиками хлеба. Едят его не торопясь, снимая слой за слоем.

О том, насколько популярны в Дании бутерброды, свидетельствует такой факт: во многих городах страны имеются магазины по продаже бутербродов. Они так и называются - «Бутербродные». Один из самых знаменитых ресторанов Копенгагена «Оскар Давидсен» специализируется только на изготовлении бутербродов, предлагая посетителям умопомрачительный ассортимент. Этот ресторан регулярно получает заказы на свою продукцию из многих европейских стран. В качестве прослоек используются самые разнообразные продукты: листья салата, спаржа, яйца, соусы. А ломти для бутерброда делаются из различных сортов хлеба - от обычного чёрного до можжевелового с тмином. Иногда хлеб заменяют лепешки, рогалики, сухари и даже крекеры. Высота подобных экзотических бутербродов может составлять от 3-5 до нескольких десятков сантиметров.

Если в состав бутерброда входят жареные овощи с сардинами и сыром, уложенные на ржаной хлеб, то такое сочетание продуктов улучшает общее самочувствие и повышает настроение, снимая одновременно раздражение и усталость. Овощи позволяют пополнить запасы витаминов и антиоксидантов, а также повышают защитные функции. Такой сэндвич будет способствовать поддержанию стабильного уровня сахара в крови и уменьшит тягу к пополнению организмом запасов натрия.

В середине 90-х годов прошлого века некий Роберт Мэттьюз рассмотрел теоретические основы «задачи века»: почему бутерброд почти всегда падает маслом вниз. Результаты его исследований были опубликованы в академическом издании «Европейский журнал физики». Статья называлась «Падающий бутерброд, закон Мерфи и фундаментальные константы».

Причина оказалась элементарной: хлеб обычно кладут не намазанной стороной вниз, и, соскользнув с края стола, он падает, переворачиваясь в воздухе. Однако для полного оборота путь до пола слишком короток. Чаще всего бутерброд совершает половину оборота или даже меньше и обычно приземляется на намазанную маслом сторону. Если бы мы завтракали за полом примерно трёхметровой высоты, бутерброды 6ы чаще падали на сторону без масла, потому что очень высокий (но не слишком) стол позволяет бутерброду совершить полный оборот.

Увы, столы высотой в три метра - вещь чрезвычайно редкая, да и для каждодневного приёма пищи они приспособлены не лучшим образом, так что псевдонаучные изыскания Мэттьюза оказались малоприменимыми на практике. Но награду за свой вклад в науку о бутерброде он всё же получил. Это была не Нобелевская, а так называемая Шнобелевская премия.

Из истории появления и развития кухонной утвари

Человек может верить в Бога или не верить, быть воинственным забиякой или тихим пацифистом, любителем живописи или ненавистником всякого искусства, но в нужный час он желает покушать. Если не хочет, значит, он умер.

Сегодня голодный человек идет в магазин, покупает, что угодно и ест. Но было время, когда магазинов еще не придумали, пищу надо было брать напрямую у природы. Но набор природных продуктов, которые можно употребить в питании без обработки, не очень велик: орехи, ягоды, фрукты и ... все.

Сегодня мы знаем, что тепловая обработка позволяет превратить в еду всё что угодно, но продолжительное время человечество не имело кухонной посуды, и вся тепловая обработка сводилась к обжиганию кусков мяса на палочке над костром. В самом деле: желаете вы, например, сварить суп. А в чём его варить?

Кое-где для варки использовали всякие природные штуки, вроде панцирей черепах, в полые деревянные, бамбуковые и другие сосуды опускали раскаленные на костре камни.

Наконец, научились делать сосуды из глины. Причем археологи, проанализировав остатки еды в древнейшей керамической посуде, обнаружили, что наши предки готовили в ней еду еще до появления сельского хозяйства, на стадии собирательства и охоты - более 20 тысяч лет назад. А это значит, что первая посуда для варки появилась раньше, чем исходные ингредиенты для приготовления каши.

Делали «кухонные» плошки из камня. Так, в Египте найдена каменная посуда, возраст которой около 7000 лет. Причем не исключено, что эта посуда изначально была из глины, которая силой содержавшихся в ней редкоземельных элементов окаменела.

Когда научились плавить металлы, появилась и первая примитивная посуда из них. Правда, не сразу, а примерно четыре с половиной тысячи лет назад. Но металла было мало, и основную массу кухонной и, скажем так, столовой посуды составляла посуда керамическая. Из глины делали то, что сейчас можно было бы назвать кастрюлями, сковородками и тарелками. Интересно, что пока не изобрели гончарный круг, посуду лепили из цельного куска глины вручную, так что продукт получался весьма разнообразный.

Гончарный круг позволил производить высокие и широкие горшки с устойчивым основанием. Какое-то время глиняные «кастрюли» имели круглое дно, их подвешивали на крюк над очагом или ставили на угли. Делали также плотно прилегающую к горловине сосуда крышку. Малая Азия дала человечеству кситру - посуду с вогнутым дном на подставке, лебес - котел для приготовления пищи, триподес - горшок на трех ножках. Все это применялось для приготовления похлебок, каш, мясных и рыбных блюд, запекания овощей. А также глиняные горшки наполняли различными сыпучими и жидкими продуктами для сохранения. И, естественно, горшки имели разные габариты - от корчаги, вмещавшей несколько ведер жидкости, до горшочка объемом в сотню - другую нынешних миллилитров.

Были громадные различия и по внешнему виду. На стол подавали посуду, расписанную орнаментами, красивую, а в печь ставили горшки попроще. Со временем практически вся «глина» переползла на кухню; на ее красоту перестали обращать внимание. Основным достоинством горшка стала его прочность. Это - уже времена Средневековья, когда появилась вполне достойная металлическая столовая посуда, а в знатных домах - даже уже и кухонная: железные кастрюли, чайники и котлы.

Металлические котлы - это особая статья. Их находят и в более ранних, нежели Средневековье, периодах во многих регионах, в том числе на Руси. Отличие тех котлов от позднейших изделий в том, что они были клёпаные, и во избежание протечек их надо было постоянно доклёпывать. А на Востоке делали цельнотянутые котлы любых размеров: брали цельный плоский кусок металла и выковывали котел той формы, какую желал заказчик. Такие котлы тоже быстро прогорали.

Появление на кухнях металла - различных противней, кастрюль и сковородок - не поколебало позиции горшков. Металл - то был не всем по карману! В большинстве семей горшками дорожили, их берегли. Если кухонный горшок трескался, его не спешили выкинуть, а «лечили», перевязывали тряпочками и дальше использовали для хранения сыпучих продуктов. На Руси бытовала загадка про горшок: «Был ребенок, не знавший пеленок, но стал стар - пеленаться стал».

Первые сковородки из металлических сплавов внешне были почти как кастрюли, только ниже и площе. Сразу после их появления на кухнях домов победнее стали применять аналоги таких же сковородок из глины, то есть, по сути, горшки в виде сковородок.

На Руси подобные поделки назвали латками [прил. 9]. Сбоку они имели полую глиняную ручку, в которую вставляли рукоять из дерева; такая конструкция прекрасно подходила для русских печей. Поставил в печь, вытащил из сковороды деревянную ручку и жарь что угодно - ручка не обгорит.

В XVIII веке сковороды и кастрюли стали изготавливать из чугуна. На Руси переход кухонной посуды от глины к чугуну связан с именем Петра Ι: император внедрял «кухонный чугуний» наряду с табаком, венгерскими кафтанами, живописью. Первое время противнями называли и сковороды, и судки, но в ходе эволюции слово «противень» заместило русское слово «судок». В конце того же XVIII века стали использовать железные кастрюли с длинной ручкой, похожие на нынешние сотейники.

Чтобы сделать фарш, мясо в старину тёрли на тёрке, продавливали через сито или рубили вручную специальными изогнутыми ножами. Наконец, в первой половине ΧΙΧ века барон Карл Фридрих Кристиан Людвиг Дрез фон Зауербон изобрёл первую мясорубку![прил. 10]. Он же создал и первый велосипед – самокат без педалей.

Второй раз, не зная об изобретении Дреза, мясорубку придумал австриец Петер Миттерхофер, но не ради пользы человечеству, а для облегчения жизни своей жены – домохозяйки. На Всемирной выставке в Буффало (США, штат Нью – Йорк) в 1901 году мясорубка произвела фурор. С тех пор без неё не обходится никакая кухня.

В начале ХIХ века сразу в нескольких странах Европы появились первые эмалированные кастрюли.

Самая вкусная книга

«Покупай Молоховец, будешь кушать холодец!» - таким незатейливым слоганом в конце ХIХ века уличные продавцы книг завлекали покупателей. А предлагали они бестселлер того времени - книгу рецептов Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» [прил. 11].

В мае 1831 года в семье начальника Архангельской таможни Ивана Бурмана появилась дочка, которую назвали Леной. Её родители рано ушли из жизни, поэтому воспитанием девочки занималась бабушка. Когда Елене исполнилось 14 лет, то ее удалось устроить в элитное заведение - Смольный институт благородных девиц. После завершения обучения выпускница возвращается в родной Архангельск и вскоре выходит замуж за главного архитектора города Франца Молоховца. Вскоре молодая семья оказывается в Курске. Вот здесь Елена Ивановна и начинает свой путь на поприще литературной кулинарии.

Некоторые источники утверждают: заняться этим жанром Елена решила, прочитав о судьбе Вателя, повара принца Конде. Как-то раз он не смог правильно рассчитать количество блюд на пиру, устроенном в честь короля. Многие гости остались голодными, и повар покончил с собой. Возможно, узнав эту историю, Молоховец загорелась идеей создать «вкусную» монографию для хозяек.

В предисловии к первому изданию, вышедшему в 1861 году, она сформулировала свою цель: читателям предлагалась первая энциклопедия домашнего хозяйства. В ней, например, можно было почерпнуть сведения о том, как правильно сервировать стол, как использовать оставшиеся после обработки продукты. Шкурки от копченого сала прекрасно идут в качестве заправки для горохового супа, вымытый и высушенный телячий желудок хорошо подходит для хранения сыра, а кровь, слитая после разделки туши, является прекрасным удобрением для фруктовых деревьев.

Читающая публика оценила «Подарок молодым хозяйкам» только после выхода второго издания. Книга вышла уже в двух томах и содержала более 900 разных меню с точным указанием состава и количества продуктов для каждого блюда.

Блюда делились на пять категорий: от угощений VIP-персон до простеньких обедов для простолюдинов. Отдельной строкой в фолианте даже было прописано меню для прислуги. Популярность этих книг была такова, что их в обязательном порядке дарили невестам на свадьбы.

Впоследствии Молоховец практически не принимала участия в переизданиях своего труда, целиком посвятив себя религиозной деятельности. На то были свои причины - рано умер муж, из десяти своих детей только двое пережили ее. Однако предприимчивые книготорговцы быстро наладили производство уже «своих» поваренных книг-плагиатов для молодых хозяек. В качестве авторов там фигурировали Мороховец, Малховская и даже НЕМолоховец.

По злой иронии судьбы, во время Русско-японской войны в Порт-Артуре погиб сын Елены Ивановны - Константин. Причем погиб не от пули или ран, а от голода. Сама же создательница кулинарного шедевра умерла в 1918 году в Петрограде и была похоронена на Волковском кладбище, рядом с могилой отца.

После революции «Подарок» издавался только два раза, да и то в США. В СССР книга оказалась невостребованной. Почему? Судите сами: как простой советский человек мог воспринять такой совет: «Если к вам неожиданно пришли десять гостей, спуститесь в погреб, возьмите копченый окорок, десяток яиц и фунт масла...»? А антология советского анекдота сохранила следующий шедевр: «Глава семейства, поковырявшись в тарелке, с возмущением спрашивает жену: «Это что, щи?!» - «Дорогой, я приготовила их по рецепту из кулинарной книги твоей бабушки. А там написано: «Купить в лавке мяса на 10 копеек, капусты на пять».

Руководством по кулинарии для советских хозяек на долгое время стала вышедшая в начале 1920-х годов книга К. Дедриной «Кухня на примусе: настольная поваренная книга для быстрого приготовления простых и дешевых обедов». И только в конце 1930-х годов в СССР на свет появилась «Книга о вкусной и здоровой пище».

По сей день биографы Мoлоховец ломают голову над двумя загадками. В её сохранившихся личных дневниках нет ни одного упоминания о работе над «Подарком...». Непонятно, как выпускница Смольного, где преподавали только естественные науки, иностранные языки и обучали светским манерам, смогла создать столь внушительную кулинарную энциклопедию. Может быть, «Подарок...» был на самом деле рожден авторским коллективом?

А мы делаем вывод о том, что кулинарных сведений было столько, что их необходимо было собирать, накапливать и передавать другим поколениям.

Заключение

Для того, чтобы осуществить собственное исследование, мы провели опрос среди учащихся нашего филиала (начальные и средние классы).

Были заданы следующие вопросы:

- знаете ли вы, что такое репка?

- знаете ли вы, что такое первые блюда?

- любите ли вы кашу?

- употребляете ли в пищу мёд?

Всего было опрошено 25 учащихся.

На первый вопрос – что такое репка? – практически никто не ответил. Само слово «репка» знают. На вопрос – откуда вы знаете про репку? – дружно ответили: «Из сказки».

На вопрос – ели ли вы репку? – утвердительно ответили 12 ребят (48 %), но скорее это было «пробовали», потому что добавили, что «репка невкусная».

На второй вопрос утвердительно ответили все. Даже определили, чем щи отличаются от борща: «борщ - красный». Кое – кто добавил: «от свёклы».

А вот, что такое рассольник, знают только 10 учеников (40 %).

На третий вопрос утвердительно ответили все. Однако манную кашу едят 22 ученика (88 %); гречневую – 19 (76 %); геркулесовую – только 13 детей (52 %).

На четвёртый вопрос – про мёд - учащиеся ответили следующим образом: едят мёд ( иногда и не очень охотно) 19 детей (76 %); в качестве лекарства пользовались мёдом 24 человека (96 %). Одна девочка (4 %) категорически против мёда и в качестве еды, и в качестве лакомства, и в качестве лекарства.

На вопрос – что же они любят в качестве лакомства? – ответ был дружным: конфеты, шоколадки, пряники, печенье.

В ходе нашего теоретического исследования прозвучало, что репка незаслуженно забыта. В ходе нашего практического исследования наша мысль нашла подтверждение.

Да и исключительные свойства мёда также забыты. Свойства сахара, которые мы раскрыли в своей работе, очень отличаются от свойств мёда и далеко не в сторону полезности этого продукта! Однако, как показало исследование, сахара употребляется много!

В ходе работы над проектом ещё раз убедились в том, что хлеб является самым главным, священным продуктом. Не случайно же главу, которая рассказывает о хлебе, мы назвали «Хлеб наш насущный…» - фразой из молитвы.

Интересно было изучать материал о развитии кухонной утвари, о средствах, придающих еде особый вкус, о методах приготовления различных блюд, а также о создании книг с кулинарными советами.

Нам думается, что цель, которую ставили перед началом работы над исследованием, мы достигли: рассмотрели сведения о кулинарии с точки зрения истории её развития, сохранения кулинарных традиций народов мира и русского народа, подчеркнув, что русская бытовая кулинария самобытна, независима от иностранного. Все собранные нами сведения были тщательно проанализированы. Осуществляя опрос, мы старались пробудить интерес учеников, которые живут рядом с нами, к русской национальной еде.

В содержании работы содержатся непосредственные сведения о полезности продуктов, употреблявшихся нашими предками в пищу.

Приступая к исследованию, мы сформулировали проблему: « Предки наши, живя в патриархальной простоте, довольствовались малым: полусырая пища, мясо, коренья, просо, гречиха, молоко удовлетворяли их нужды. Потом научились готовить яства. Почему же в современное время мы говорим о воссоздании мира национальной русской кухни?»

Сведения о национальной традиционной еде позволяют убедиться в её полезности, которая складывалась веками. Но почему – то далеко не каждый человек, живущий в нашей стране, употребляет в пищу самые простейшие, но самые полезные продукты. Действительно, еда – отражение эпохи. В настоящее время темп жизни чрезвычайно высок. Огромное количество людей питается «на ходу», поедая ту пищу, которая никак не может быть полезной – сухарики, чипсы… Мы осознаём пагубность наших пристрастий, но они уже перерастают в плохую привычку.

Думается, что высоким темпом жизни можно не всё объяснить. Ведь очень распространённым советом является то, что готовить еду нужно с любовью к тем людям, для кого готовишь. Мы подтвердили гипотезу: «Еда – не проблема желудка, а проблема восстановления национальной души, проблема сердца».

Считаем решение проблемы – проблемы здоровой еды – делом чрезвычайной важности, поскольку наша нация не может похвастаться хорошим здоровьем. А возвращение к народным традициям в кулинарном деле может быть замечательным средством для поддержания здоровья нации.

Время – лучший учитель и поэтому нет сомнения, что предубеждение к полезнейшим продуктам и способам их приготовления, пройдёт само – собой.

Исследовательскую работу хочется закончить практическими советами, которые пришли к нам из глубины веков.

В нашей стране со стародавних времён использовали в пищу свёклу. Её употребляли и как лакомство: резали «пятачками», складывали в горшок и парили в печи. Такое же лакомство можно приготовить и из репки: нарезать «пятачками», сложить в горшок и запекать в духовке (в стародавние времена – парили в печи).

И в первом случае, и во втором получается продукт, напоминавший конфеты и, безусловно, вкусный, полезный, экологически чистый.

Приготовить лакомства из свёклы и репки совсем несложно. Отсюда и пошло выражение «Проще пареной репы».

В настоящее время этот овощ – репа – незаслуженно забыт. Мы предлагаем рецепт приготовления фаршированной репы. Для этого необходимо срезать у репки верхушку и хвостик, чтобы она могла стоять, несколько минут подержать на огне в кипящей воде. Затем вынуть из кипятка, остудить и вычистить серединку (сердцевину репы можно употребить в пищу, например, с мёдом). Для начинки приготовить жареные грибы с яйцом и луком. Начинить репку. Сверху смазать сметаной, смешанной с желтком. Запекать 8 – 10 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Содержание нашей работы может быть использовано при проведении классных часов в целях пропаганды здорового образа жизни.

Список использованной литературы

1. Белышева Г. Русская кухня // Ж. «Тайны и загадки» 2014 г. - № 20

2. Герасимов А. В ожидании Рождественской звезды // Ж. «Загадки истории» 2013 г. - № 39

3. Калюжный Д. Короли кухни // Ж. «Загадки истории» 2014 г. - № 20

4. Москвин Л. Сладкая жизнь // Ж. «Загадки истории» 2013 г. - № 37

5. Сташков Г. Пряности и страсти // Ж. «Загадки истории» 2014 г. - №43

6. Терещенко А.В. История культуры русского народа / А.В.Терещенко. – М.:Эксмо, 2007. – 736 с.

7. Тумаринсон Г. Любимая еда короля // Ж. «Загадки истории» 2014 г. - № 20

8. Уранов С. Самая вкусная книга // Ж. «Загадки истории» 2013 г. - № 17

9. Фонвизин Д. «Недоросль».

10. Хлеб наш насущный… // Ж. «Добрые советы»

Примечания

1. Пекари Древней Греции, как и мастера Древнего Египта, умели выпекать много сортов хлеба, используя при этом в основном пшеничную муку. Часть хлебных изделий греки выпекали из ячмённой муки. Хлеб недорогих сортов готовили из муки грубого помола, с большим количеством отрубей. Такой хлеб служил основной пищей для простого народа. Булочники Древней Греции торговали и сдобными хлебными изделиями, в состав которых входили мёд, жир, молоко. Но такие «сладкие хлебцы» стоили дороже обычного хлеба и относились к лакомствам

2. Терещенко А.В. История культуры русского народа / А.В.Терещенко. – М.: Эксмо, 2007. – с. 58

3. Хлебы наподобие хомута, вероятно, позаимствованы от татар, и вид этих хлебов напоминает длительное порабощение

4. Под – нижняя часть печи. Подовые пироги – испечённые на поду. На подовый большой пирог из пресного теста расходовалось 6 кг муки, 1 литр молока, 60 яиц (около 2, 5 кг), 200 грамм масла. Следовательно, вес заготовки для пирога был не менее 9 – 10 кг, а после выпечки – 8 кг.

5. Д.И.Фонвизин. «Недоросль»; любое издание

6. По свидетельству А.В.Терещенко (1806 – 1865) «Во многих местах Северо – Восточной России, особенно в Тамбовской, Пензенской, Саратовской и Астраханской губерниях, пирогами называют круглые пшеничные хлебы, а калачи – пшеничником или белым калачом. Собственно же пироги называются там «пироги с харчем», т. е. с начинкой из говядины, рыбы, птицы и овощей».

7. Герасимов А. В ожидании Рождественской звезды // Ж. «Загадки истории» 2013 г. - № 39

8. Интересно, что в ΧΥΙ – ΧΥΙΙΙ веках во многих европейских странах между степенью свежести хлеба и социальным положением тех, кто его потреблял, была прямая зависимость. Королевская семья ела только свежевыпеченный хлеб, хлеб вчерашней выпечки предназначался для высшего общества, хлебными изделиями, выпеченными два дня назад, снабжали представителей мелкопоместного дворянства, хлеб трехдневной давности служил пищей для монахов и школьников, а хлебом, испеченным 4 дня назад, кормились крестьяне и мелкие ремесленники.

9. Сташков Глеб. Пряности и страсти // Ж. «Загадки истории» 2014 г. - №43 – С. 34 - 35

10. Самыми целительными свойствами на Руси обладал мёд. Медовый квас, медовые пироги, да и просто мёд в сотах непременно присутствовали на столе и были его украшением.

Приложение 1

Вильям Васильевич Похлёбкин (1923 – 2000 гг.) – историк, журналист, геральдист, исследователь русской национальной кухни

Приложение 2

Хлеб – всему голова

Приложение 3

До появления картофеля на Руси основным овощем была репа

Приложение 4

На Руси мёд непременно присутствовал на столе и был его украшением

Приложение 5

Сахара в средние века было мало. Его продавали в аптеке

Приложение 6

Франц Ахард первым начал производить сахар из свёклы

Приложение 7

Николай Коперник - изобретатель классического бутерброда

Приложение 8

Джон Монтегю, лорд Сэндвич, вошёл в историю как человек, придумавший спаренный бутерброд

Приложение 9

Латка – прообраз сковороды.

Такая конструкция прекрасно подходила для русских печей

Приложение 10

Карл Дрез – изобретатель мясорубки

Приложение 11

Елена Ивановна Молоховец (1831 – 1918 гг.) – автор книги рецептов «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве»

31