ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ?

Рахматова О.В.

МКОУ СОШ пгт. Зарубино

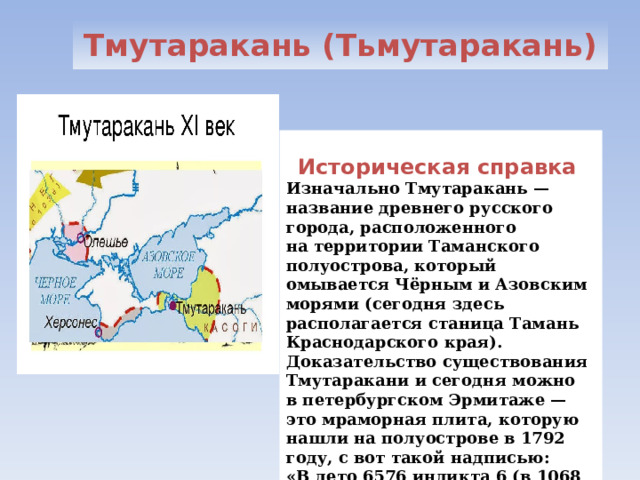

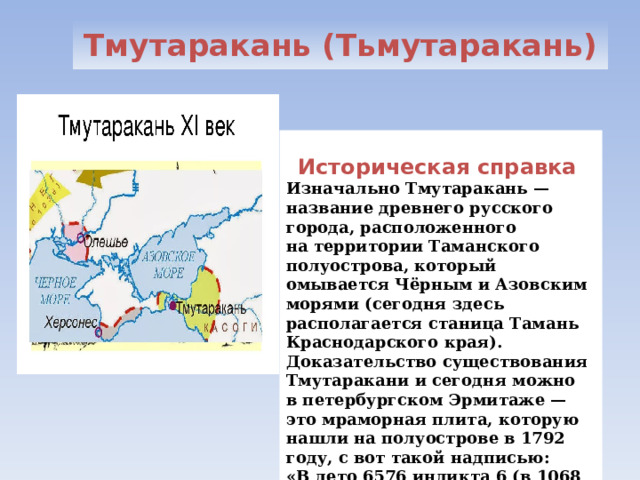

Тмутаракань (Тьмутаракань)

Историческая справка

Изначально Тмутаракань — название древнего русского города, расположенного на территории Таманского полуострова, который омывается Чёрным и Азовским морями (сегодня здесь располагается станица Тамань Краснодарского края). Доказательство существования Тмутаракани и сегодня можно в петербургском Эрмитаже — это мраморная плита, которую нашли на полуострове в 1792 году, с вот такой надписью: «В лето 6576 индикта 6 (в 1068 году) князь Глеб мерил море по лёду от Тьмуторокана до Корчева (Керчи) 14 000 сажень» .

Удалиться очень далеко, в глухое место, медвежий угол.

УЕХАТЬ в Тмутаракань (Тьмутаракань) - фразеологизм

Перейти Рубикон

Историческая справка

Этому известному выражению уже более двух тысяч лет. Рубикон – это название реки, впадающей в Адриатическое море в 16 километрах к северу от знаменитого итальянского курорта Римини. До 42 года до н.э. эта река служила границей между Италией и римской провинцией Цизальпийской Галлией (территория современной северной Италии). Реку Рубикон Цезарь, вопреки запрету сената, перешёл вместе со своими легионами. Так началась война между Цезарем и сенатом, после которой Цезарь завладел Римом и стал диктатором.

Перейти Рубикон-фразеологизм

- крылатая фраза, выражение, означающее готовность к решительным действиям, сделать бесповоротный шаг, совершить решительный поступок, пройти «точку невозврата».

Камень преткновения

На церковнославянском языке слово «преткнуться» означает «споткнуться». Выражение встречается в Библии, Книга Исайи (глава 8):

«Будет Он освящением и камнем преткновения», а также упоминается в Новом Завете, в Послании апостола Павла к Римлянам (глава 9).

Согласно Библии, Бог положил на Сионе — холме в Иерусалиме, где стоял храм иудейскому богу Яхве, — камень, о который спотыкались (претыкались) неверующие, не желающие соблюдать строгие законы.

Камень преткновения-фразеологизм

Серьёзная помеха, затруднение, встречаемое при совершении какого-либо дела, на пути к достижению какой-то определённой цели.

Кисейная барышня

Впервые в литературе выражение кисейная девушка появилось у Н. Г. Помяловского в повести «Мещанское счастье» (1861). Вообще-то прилагательное «кисейный» произошло от слова «кисея» — тонкая, прозрачная ткань. Именно из неё когда-то шили себе наряды модницы-барышни. Кисейницами звали в народе щеголих с ограниченным кругозором

Получается, что кисейная барышня только и думает, что о ленточках, кружевах и шляпках, и к серьёзной жизни не готова.

Кисейная барышня-фразеологизм

Изнеженный, не приспособленный к жизни человек.

Растекаться мыслью по древу

Это странное выражение пришло к нам из «Слова о полку Игореве», написанного в XII веке и найденного в самом конце XVIII века. В нём упоминается легендарный певец-сказитель Боян, который, если «кому хотяше песнь вторити, то растекашется мыслию по древу, серым волком по земли, сизым орлом под небеси». Учёные спорят о смысле этой фразы. Она состоит из трёх однородных элементов, но в двух из них речь идёт о животных (волк, орёл), а в третьем — почему-то мысли. Волк действительно рыскает по земле, орёл парит под облаками, но как может мысль растекаться по древу? Есть версия, что здесь имеется в виду мысь — белка. Если принять её, то перед нами возникает трёхчленная структура: орёл — верхний мир богов, волк — нижний мир, земля. Их соединяет мировое древо, по которому и растекается белка-мысь. Но выражение уже ушло в народ и живёт, увы, самостоятельной жизнью.

Растекаться мыслью по древу-фразеологизм

Вдаваться в ненужные подробности, описывать детали, которые не представляют важности для общего сюжета., т.е. отвлекаться от основной мысли, затрагивать разные, побочные, подобно ветвям дерева, темы и т. д. (шутл.-ирон.).

Не лезь на рожон!

Слово «рожон» в русском языке давно потеряло своё значение и употребляется просто как экспрессивное.

Однако в выражении «лезть на рожон» древнее значение сохраняется.

Рожном называли раньше заострённый кол, с которым ходили на медведя. Медведь, бросаясь на человека, попадал на выставленный вперёд рожон и погибал.

Не лезь на рожон!-фразеологизм

Действовать необдуманно, сгоряча, рискованно

Вальпургиева ночь

По средневековым поверьям, в ночь на день святой Вальпургии (по католическому календарю отмечается 1 мая) ведьмы, колдуны и прочая нечисть слетались на дикую гору Брокен, в Германии, для неистового веселья и бешеных плясок. Скорее всего, это выражение возникло тогда, когда ещё не вся Европа приняла христианство. Последние язычники собирались на весенний праздник в тайных местах, а христиане рассказывали про их сборища всякие ужасы.

Вальпургиева ночь-фразеологизм

буйное, необузданное гулянье.

Вернёмся к нашим баранам

Выражение впервые было употреблено во французской книге XV века.

В одном из рассказов шла речь об иске богатого суконщика к пастуху, укравшему у него овец. Бедного пастуха защищал адвокат Патлен.

Суконщик, забыв о существе своей тяжбы, стал упрекать адвоката в том, что тот не уплатил ему за шесть локтей сукна.

Судья прервал речь суконщика словами: «Revenons а nos moutons» («вернёмся к нашим баранам»), возвратив таким образом судебное разбирательство в нужное направление.

Вернёмся к нашим баранам-фразеологизм

Призыв придерживаться основной темы разговора.

Употребляется в тех случаях, когда необходимо возвратиться к сути разговора и указывает на то, что в ходе обсуждения произошли отклонения от главного вопроса, много внимания уделяется проблемам второстепенным или вообще не связанным с главной темой.

Идти в Каноссу

Происхождение выражения в своей основе имеет исторический факт. Германский император Генрих IV вёл политическую борьбу с папой римским Григорием VII. В результате этой борьбы Генрих IV низложил Григория VII, а тот в свою очередь отлучил Генриха IV от церкви. Знать, боровшаяся за власть, воспользовалась этим и вышла из подчинения. Простой народ, взбудораженный проповедями монахов, тоже отвернулся от императора. Покинутый всеми, Генрих IV не выдержал и в 1077 году отправился к папе в замок Каноссу в Северной Италии. Три дня он простоял босым на морозе в одежде кающегося грешника перед воротами замка, и только тогда папа позволил ему пасть в ноги и получить прощение.

Идти в Каноссу-фразеологизм

Унижаться перед кем-либо, поступаться своей гордостью,

признавая себя побеждённым.

Мидасовы уши

В греческой мифологии фригийский царь Мидас, будучи судьёй на музыкальном состязании между Аполлоном, игравшим на кифаре, и Паном, игравшим на флейте, признал последнего победителем. За это Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами, которые царь прятал под шапку. Об этом знал только его брадобрей, который дал царю слово не разглашать тайну. Чтобы освободиться от тайны, которая мучила его, но не нарушить данное слово, брадобрей отправился к озеру, вырыл на берегу ямку и прошептал туда: «У царя Мидаса ослиные уши!» Через год на этом месте вырос тростник, который постоянно шептал те же слова. Таким образом открылась тайна царя.

Мидасовы уши- фразеологизм

Означает глупые сплетни, которые неожиданно появились из-за чьей-то болтливости. Когда говорят, что у человека Мидасовы уши - это означает, что он болтлив до глупости.

Панургово стадо

Панург — герой романа французского писателя XVI века Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

В переводе с греческого его имя означает «на всё способный человек». Однажды он плыл на одном корабле с купцом Дендено́, который вёз стадо овец.

Купец ужасно изводил Панурга, и тот решил его наказать. Он купил у купца одного барана и столкнул его в воду. Овцы устремились за бараном, увлекая за собой и хозяина, купца Дендено.

Панургово стадо-фразеологизм

Толпа, безрассудно следующая за своим вожаком.

Филемон и Бавкида

В древнегреческих мифах рассказывается о том, как Зевс и Гермес, приняв вид утомлённых странников, пытались найти себе пристанище.

Все гнали их от своих домов, и только Филемон и Бавкида дали им приют. Боги покарали тех, кто нарушил законы гостеприимства, а дом Филемона и Бавкиды превратили в прекрасный храм.

Филемон и Бавкида жили долго и счастливо и умерли в один день — такую судьбу назначили им Боги. После смерти они превратились в деревья, растущие из одного корня. У многих народов впоследствии появились сказания о таких верных супругах.

Одно из самых поэтичных — древнерусская повесть о Петре и Февронии.

Филемон и Бавкида-фразеологизм

Неразлучные супруги, дожившие до глубокой старости.

Ткань Пенелопы

Пенело́пой звали верную жену хитроумного скитальца по миру царя Итаки, Одиссея. Двадцать лет ожидала Пенелопа возвращения исчезнувшего мужа. Год за годом ей досаждали люди, желавшие, чтобы она вступила с кем-либо из них во второй брак. Пенелопа недаром была супругой хитреца: она пообещала сделать выбор после того, как кончит ткать покрывало для своего старого тестя, Лаэрта, Одиссеева отца. Женихи доверчиво ждали: Пенелопа была искусная ткачиха. Но каждую ночь она распускала всё, что успевала изготовить за день. Подкупленные служанки выдали женихам тайну её бесконечной работы. Когда наконец её хитрость была раскрыта и она оказалась перед необходимостью немедленного выбора будущего супруга из числа осаждающих её женихов, вернулся Одиссей и в жестокой схватке перебил всех соискателей руки своей жены. Боги хорошо отблагодарили Пенелопу за её преданность мужу (и ткачеству), сделав покровительницей ткачества.

Ткань Пенелопы

«Ткань Пенелопы» означает изощрённую хитрость, ловкий ход, а имя «Пенелопа» стало символом верности жены отсутствующему мужу.