Человеческое общество прошло в своем развитии несколько этапов. Для характеристики истории общества на сегодняшний день используется два основных подхода: формационный и цивилизационный.

Типология цивилизаций по Н. Я. Данилевскому

Культурно-исторический тип — понятие политической теории Николая Данилевского, сформулированное в его книге «Россия и Европа»; система взглядов, определяемая культурными, психологическими и иными факторами, присущими народу или совокупности близких по духу и языку народов. Культурно-исторический тип отождествляется с «самобытной цивилизацией» и признается «положительным деятелем человечества».

Русский мыслитель второй половины XIX в. Николай Яковлевич Данилевский в книге «Россия и Европа» предложил очень широкое понятие культурно-исторического типа. В цивилизации он видел наиболее творческий период его развития. Цивилизации имеют свою судьбу, свое предназначение, свою историю. Они рождаются, расцветают, гибнут.

Типы цивилизаций:

• первичные (в них нет ведущего начала, определяющего их смысл) - египетская, китайская, иранская, некоторые другие;

• одноосновные (имеющие одно выраженное начало, от которого происходят все их особенности) - еврейская (религия), древнегреческая (культура), древнеримская (политика);

• двухосновные (покоящиеся на преобладающем развитии двух начал) - европейская (политика и культура);

• объединительные (в гармонии развивающая начала политические, культурные, религиозные и нравственно-экономические) - славянская (пока не как реальность, а как возможность).

Типология культур по О. Шпенглеру

Немецкий философ Освальд Шпенглер издал в 1918 г. первую часть книги «Закат Европы». В ней он четко разграничивал понятия цивилизации и культуры.

Цивилизация понималась им как стадия упадка, умирания культуры, ее окостенения, потери творческих сил. Говоря о культурах, О. Шпенглер подчеркивал их изолированность и самостоятельность, выделяя всего восемь:

• египетскую;

• вавилонскую;

• индийскую;

• китайскую;

• арабо-византийскую;

• греко-римскую;

• западную;

• культуру инков.

По Шпенглеру, цивилизация сопровождается процессами «омассовления», проникающими во все сферы человеческой жизни, глобализации форм и способов человеческого существования - хозяйства, политики, техники, науки и т. д. Неизбежными спутниками «цивилизации» являются мировые войны, цель которых - глобальное господство над миром государства-победителя.

Типология культур по О. Шпенглеру

Цивилизация переживает стадии:

• упадка;

• умирания культуры;

• окостенения;

• потери творческих сил.

Типология цивилизаций по А. Тойнби

Английский историк и философ Арнольд Тойнби в 30-60-х гг. XX в. опубликовал многотомный труд «Постижение истории».

Тойнби выделял следующие цивилизации:

• первичные (неразвитые, приспособленные к жизни в определенных географических условиях, малосильные, легко возникающие и легко погибающие);

• вторичные (возникающие в ответ на «вызов», изменяющий условия их первоначального существования);

• третичные (возникающие на основе формирования единых религий и церквей из «вторичных» цивилизаций).

К середине XX в., по мнению А. Тойнби, осталось не более 7-8 из почти 30 существовавших в истории цивилизаций (христианская, исламская, буддийская, индуистская и др.).

Цивилизации развиваются независимо друг от друга. Их гибель неизбежна, если не удастся сформировать единую высшую религию, создать на ее основе «вселенскую церковь» и «вселенское государство» (т. е. перейти к «третичной цивилизации»).

Таким образом, основатели локально-цивилизационного подхода исходят из того, что «единицей» исторического процесса являются самостоятельные, достаточно замкнутые (локальные) цивилизации.

Слабости данной теории:

• преувеличение момента взаимной изоляции цивилизаций;

• определенная биологизация фаз развития цивилизации.

Две ветви стадиального подхода

|

| Общее | Различия |

| Формационный подход | 1.выделяются и обосновываются определенные крупные этапы, через которые идет выделяются и обосновываются определенные крупные этапы, через которые идет развитие человечества; 2.обе теории базируются на признании источником прогресса изменений в сфере материального производства и связанных с этим сдвигов в социальной сфере; 3.эти переходы носят характер революционных изменений. характер революционных изменений. | главные фазы, которые проходят в своем развитии люди;

|

| Постиндустриальное общество (ОЭФ) | роль духовных факторов.

|

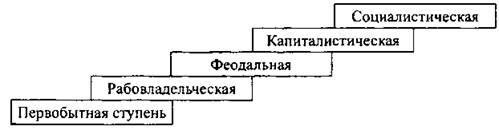

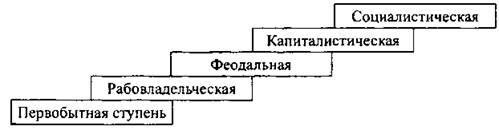

Теория общественно-экономических формаций

Представители: К. Маркс, Ф. Энгельс

Исторический процесс - процесс смены общественно-экономических формаций

Ключевое понятие данной концепции - категория общественно-экономической формации, которые сменяют друг друга

↓

Переход от одной формации к другой вызван противоречиями в способе производства

↓

Противоречие принимает форму классовой борьбы, высшей формой которой является социальная революция

↓

Сильные стороны: просто и универсально объясняет процесс развития людей

↓

Слабые стороны: фатализм, безальтернативность, принижает роль человека.

Теория постиндустриального общества

Представители: Д. Белл

Учение О. Тоффлера

«Первая волна» - 10 тыс. лет назад началась первая волна крупных изменений. Она преобразовала племена кочевников в оседлых крестьян. Результат - зарождение традиционного общества.

«Вторая волна» - 300 лет назад превращение общества аграрного в индустриальное.

«Третья волна» - наши дни. Мир вступил в постиндустриальное общество.

Взгляды О. Тоффлера

Американский ученый О. Тоффлер ввел понятие «информационное общество». Сместив некоторые оценки постиндустриального общества, он назвал его обществом «третьей волны» или «информационным» обществом. По мнению Тоффлера, общество «третьей волны» возникает в результате более масштабных и глубоких изменений, чем индустриальное общество. Трансформации, сопровождавшие его возникновение, сравнимы только с переходом от варварства к цивилизации. Становление информационного общества обусловливается доминированием «четвертого», информационного сектора экономики, следующего за сельским хозяйством, промышленностью и сферой услуг. При этом капитал и труд как основа индустриального общества в информационном обществе уступают место информации и знанию. В аграрной экономике хозяйственная деятельность связана преимущественно с производством достаточного количества продуктов питания (решающий фактор - доступность хорошей земли), в индустриальной экономике - с производством товаров (решающий фактор - чаще всего капитал), в информационной экономике на первый план выступает информация, позволяющая сделать эффективными все другие формы производства и тем самым создать больше материального богатства (решающий фактор здесь - знание).

«Третья волна», по мнению Тоффлера, несет с собой совершенно новый образ жизни, основанный на возобновляемых источниках энергии; на методах производства (технологиях), в корне отличающихся от старых фабричных сборочных линий; на ином совмещении досуга и работы, которое Тоффлер называл «электронным коттеджем»; на радикально преобразованной системе образования и получения научных знаний. Тоффлер отмечает, что эффективность власти в информационном обществе определяется не принуждением, господствующим в аграрном обществе, и не богатством, как в индустриальном обществе, а знаниями. Знания позволяют достичь искомых целей с минимальным расходом ресурсов власти. Они подчиняют себе силу и богатство и становятся определяющим фактором функционирования власти. Фундаментальные принципы информационного общества - свободный доступ всех и каждого гражданина к информации, право на получение знаний.

В обществе «третьей волны» пересматриваются сложившиеся принципы социальной системы.

Стандартизация заменяется многообразием. Предприятия отходят от традиционного массового производства товаров и услуг, что влечет индивидуализацию потребления.

Осуществляется децентрализация. Во всех странах наблюдается необычайная активность местных организаций, выступающих против государственной централизации. «В современном менеджменте, - пишет Тоффлер, - децентрализация стала магическим словом, и многие предприятия торопятся раздробить свои отделения на все меньшие и меньшие автономные единицы».

Распространяется минимизация. Ориентированная на крупномасштабность, индустриальная экономика доходит до своего предела. Индустриальные гиганты, недостаточно восприимчивые к новациям, вытесняются более мобильными и гибкими мелкими предприятиями. К тому же экологические факторы делают невозможным дальнейшее существование промышленных гигантов, так как биосфера не может больше выдерживать их натиска, а используемые ими невосполнимые источники энергии близки к истощению.

Происходит отказ от принципа синхронизации. Предприятия переходят на скользящий график, увеличивается объем ночной работы, возрастает частичная занятость. Широкое распространение компьютеров способствует индивидуализации труда и экономии времени. Традиционным громоздким корпорациям Тоффлер противопоставляет «малые» экономические формы (индивидуальная деятельность на дому, так называемый «электронный коттедж»), Они включены в общую структуру информационного общества с его инфо-, техно- и другими сферами человеческого бытия. Тоффлер выдвигает проект «глобальной электронной цивилизации» на основе синтеза телевидения, компьютерной службы и энергетики - «телекомпьютерэнергетики». «Компьютерная революция» постепенно приводит к замене традиционной печати «электронными книгами», изменяет идеологию, превращает безработицу в обеспеченный досуг.

Теория У. Ростоу. «Стадии роста»

Давайте подведем итоги того, о чем говорили сегодня на уроке. Мы познакомились с двумя подходами в изучении истории развития человечества. Посмотрите на таблицу.

Сравнительная характеристика формационного и цивилизационного подходов

| Характеристика | Подход |

| Формационный | Цивилизационный |

| Достоинства | Позволяет: • увидеть то общее, что было в историческом развитии различных народов; • представить историю человеческого общества как единый процесс; • установить определенные законы исторического развития общества; • предложить определенную периодизацию всемирной истории и истории отдельных народов | Позволяет глубоко изучать историю конкретных обществ и народов во всем их многообразии и специфике. Ориентирует на изучение тех сторон общественной жизни, которые обычно выпадают из поля зрения сторонников формационного подхода (ценности, национальные особенности, духовная жизнь, психология и др.). Ставит в центр исследования человеческую деятельность и человека |

| Недостатки | Многие народы не проходили в своем развитии через все и даже через большинство формаций. Большинство процессов политического, духовного, идейного, культурного порядка не могут быть без искажений и упрощений объяснены с чисто экономических позиций. Последовательное применение формационного подхода неизбежно отодвигает на задний план роль человеческого фактора, человеческую деятельность. Недостаточное внимание уделяется своеобразию, уникальности, неповторимости истории отдельных обществ и народов | При своем последовательном применении ведет к тому, что становится невозможным взгляд на всемирную историю как на единый процесс исторического развития человечества в целом. Создает возможность полного отрицания единства человеческой истории, изоляции целых народов и обществ. Сводит к минимуму возможности исследования закономерностей исторического развития человеческого общества |

Дополнительно:

Цивилизация, цивилизационный подход

Понятие «цивилизация» в научный оборот вошло благодаря французским просветителям (Вольтер, Д. Дидро, Ш.-Л. Монтескье). Спустя 100-150 лет цивилизационный подход стал быстро приобретать популярность благодаря трудам Альфреда Вебера (1868-1958), Освальда Шпенглера (1880-1936), Арнольда Тойнби (1889-1975), Карла Ясперса (1883-1969).

Основное понятие - цивилизация. Определений цивилизации около 200, причем число их растет. Происходит понятие от лат. civilis - гражданский.

Под цивилизацией понимают:

• отражение гражданского общества, в котором царят свобода, справедливость и право (Вольтер, Ш.-Л. Монтескье, Д. Дидро);

• этап исторического развития человечества, следующий за дикостью и варварством (Л. Морган, К. Маркс, Ф. Энгельс);

• общество, находящееся на определенном этапе развития (О. Тоффлер, У. Ростоу);

• совокупность уникальных экономических, социальных, политических, духовных, ценностных и иных структур, отличающих одну историческую общность людей от других (А. Тойнби);

• совокупность проявлений культуры (С. Хантингтон, К. Ясперс);

• заключительную стадию эволюции любой культуры, которая характеризуется развитием индустрии и техники, деградацией литературы и искусства, концентрацией людей в больших городах, превращением народов в безликие массы (О. Шпенглер).

Существуют множество определений цивилизации. Наиболее употребительное:

Цивилизация - качественное своеобразие взятых в единстве социально-экономических и культурных характеристик общества на определенном этапе их развития.

Были созданы и приобрели своих последователей разнообразные классификации (типологии) цивилизаций. В основание типологии кладутся разные подходы:

• линейно-стадиальный (древние цивилизации, средневековая цивилизация, индустриальная и т. п.);

• локальный (египетская, китайская, европейская, древнегреческая и т. п.). В современном обществознании все локальные цивилизации делят на две большие группы: цивилизации Запада и Востока.