Классный час для учащихся 5–7-х классов «Символы государства Российского»

Цели и задачи:

изучение учащимися истории символов Российского государства как атрибутов государственной власти и суверенитета, их сущности и значения;

изучение символов своей области и района;

воспитание патриотических и гражданских качеств у школьников.

Материалы к занятию:

изображения государственных флагов России, Франции, Нидерландов; гербов России, Германии, США, герба города Воронежа, Павловского района;

запись музыки гимна РФ, СССР, «Интернационала»;

рабочий лист «Гражданин – это…»;

игровое табло для подсчета очков;

цветные значки для команд (белый, синий, красный), значки «Знатоку геральдики».

Подготовка:

Создать три группы «учёных» (находят материал об истории государственных символов, приносят аудиозапись гимна РФ, готовят изображения флагов и гербов).

Три команды участников («белые», «синие» и «красные») изучают материал о государственной символике и изготавливают цветные значки для своей команды).

Форма занятия: деловая игра

Ход занятия:

Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан… Н.А.Некрасов.

Ведущий: Как вы понимаете слова Некрасова, взятые в качестве эпиграфа к нашему занятию?

Какие значения слова «гражданин» вам известны?

Все ли жители страны являются её гражданами?

Составьте синквейн со словом «Гражданин»

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ СИНКВЕЙНА

1 строчка – одно слово – название стихотворения, тема, обычно существительное.

2 строчка – два слова (прилагательные или причастия). Описание темы, слова можно соединять союзами и предлогами.

3 строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме.

4 строчка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отношение

автора к теме в 1-ой строчке.

5 строчка – одно слово – ассоциация, синоним, который повторяет суть темы в 1-ой

строчке, обычно существительное.

Гражданин

Активный, неравнодушный

Действует, думает, переживает

Человек, любящий свою Родину

Сознательный член общества

Ведущий: Зачитайте свои ответы.

Вывод: гражданин – это человек, который любит свою Родину, переживает её беды, как свои собственные, действует на благо своей страны и не может быть равнодушным, потому что только активные действия гражданина сделают Родину процветающей.

Кого из выдающихся людей страны можно назвать гражданином? Почему?

Игра «Символы государства Российского» 1 этап: «Геральдический»

Ведущий: Геральдика (гербоведение; от лат. heraldus — глашатай) — это вспомогательная специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также традиции и практику их использования.Играет важную роль при определении происхождения исторических памятников, снабженных гербом. Помогает установлению подлинности, принадлежности, авторства, места производства и датировки предметов быта, произведений искусства, книг и рукописей, а также содействует определению объёма и ценности имущества, установлению путей наследования, выяснению экономических и культурных связей.

Подойдите ко мне по одному участнику от каждой команды. Определите, какой из трех гербов, изображающих орла, является российским (можно использовать гербы США, Германии и др.) При выборе ответа можно посоветоваться с командой. За правильный ответ участник получает 5 очков. (Очки вносятся в игровое табло.)

Учёный 1: Герб (польск. herb, от нем. Erbe — наследство) — это эмблема, наследственный отличительный знак, сочетание фигур и предметов, которым придаётся символическое значение, выражающее исторические традиции владельца (человека, сословие, род, город, страну и т.п.).

В 1785 году составлен первый русский «Гербовник». «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи» стал выходить с 1797 года и включал только утвержденные императором гербы. С 1857 года при департаменте Герольдии Сената было создано гербовое отделение, которое занималось непосредственно составлением территориальных и личных гербов. После 1991 года в России были восстановлены должности герольдмейстеров на государственном уровне.

Полный герб состоит из щита и изображения вокруг него. В основном элементы герба произошли от экипировки рыцаря. Щит для герба обязателен, а изображения вокруг него может и не быть. Щит может иметь различную форму. На щите выполняются изображения с помощью металлов. Из металлов употребляются золото и серебро.

Предшественником герба с двуглавым орлом можно назвать изображение льва, пожирающего змею, на печати великого князя московского Василия II Темного, которую он передал – впервые в истории Руси! – сыну, Ивану III Васильевичу.

В 1472 году Великий князь всея Руси Иван III (годы правления: 1462—1505) женился на племяннице последнего императора Византии Константина Палеолога Византийской царевне Софье (Зое) Палеолог и для повышения своего авторитета в отношениях с иностранными государствами принимает родовой герб Византийских царей — двуглавого орла, как символ передачи наследия павшей Византии русскому государству. Однако Император Максимилиан II не дал Софье своего Императорского орла (орёл изображенный на её стяге имел не Императорский, а только Цесарский венец). Тем не менее, возможность стать равным со всеми европейскими государями, побудила Ивана III принять этот герб как геральдический символ своего государства и увенчать обе головы орла Цесарскими венцами. Первоначально его изображение известно нам по двусторонней красновосковой печати, привешенной к жалованной грамоте 1497 года, которая сохранилась до наших дней. На лицевой стороне печати изображался вооруженный всадник, пронзающий копьем змия – традиционный символ Москвы, объединительницы русских земель. Всадник, во-первых, символизировал рыцаря, который всегда должен сражаться на коне, во-вторых - ассоциировался с правителем Руси. На обороте был двуглавый орел с опущенными распластанными крыльями и с короной на каждой голове. Головы орла смотрят в разные стороны – в знак того, что огромная Россия обращена и к западу, и к востоку.

Впоследствии в герб Ивана III вносились изменения, так в 1625 году, при Михаиле Федоровиче Романове, у орла появляется третья корона, между двумя уже существовавшими. Три короны сохранились на гербе вплоть до распада Российской империи в 1917 году. С XVII века орел держал в когтях скипетр и державу – регалии царской, королевской, императорской власти, общепринятые во всех государствах, где существует эта власть. При царе Алексее Михайловиче, отце Петра I, орел высоко поднял крылья.

Последнее изменение государственный герб претерпел в 1883 году: «Российский государственный герб есть в золотом щите черный двоеглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами, над которыми третья такая же, в большем виде, корона с двумя развевающимися концами ленты ордена святого апостола Андрея Первозванного. Государственный орел держит золотой скипетр и державу. На груди орла герб московский: в червленом… с золотыми краями щите святый Великомученик и Победоносец Георгий… на… коне, поражающий… дракона золотым… копьем».

В марте1917 года, после отречения Николая II , а затем и его брата Михаила от престола, началась работа по созданию нового герба. С орла снимаются царские регалии, он опускает крылья. Но вот пришла Великая Октябрьская социалистическая революция. Пришел и совсем новый герб: без орла, но зато с серпом и молотом на фоне земного шара.

В декабре 2000 года был принят Федеральный закон «О государственном гербе Российской Федерации». На нашем гербе снова появился двуглавый орел – символ единения народов, живущих в европейской и азиатской частях Российской Федерации. Короны над головами означают теперь суверенитет всех субъектов Федерации и самой Федерации, а также могут рассматриваться как символ союза трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. Скипетр и держава подразумевают сильную власть, защиту государства и его единство. Всадник, поражающий копьем дракона, - эмблема не только и не столько столицы, сколько древний символ победы добра над злом, готовности всего народа защищать свою свободу и независимость.

Вопросы группам:

1. Назовите первоначальное значение слова «герб». (Наследство.)

2. Изображение какого животного было предшественником двуглавого орла? (Лев, пожирающий змею.)

3. Когда двуглавый орел стал использоваться в государственной символике? (В 1497 г., печать Ивана III.)

4. Что держал в своих лапах двуглавый орел до 1917 года? (Скипетр и державу как символ государственной власти.)

5. В каком году на гербе Российской Федерации появился двуглавый орел? (В 2000.)

6. Что держит двуглавый орел, изображенный на современных российских монетах? (Ничего.)

7. Двуглавый орел – символ единения народов, живущих в европейской и азиатской частях Российской Федерации. А что означают в гербе:

короны над его головами? (Суверенитет всех субъектов Федерации, символ союза трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной.)

скипетр и держава? (Сильную власть и защиту государства.)

всадник, поражающий копьем дракона? (Победу добра над злом.)

За каждый правильный ответ команда получает 3 очка.

Ведущий: Вам, конечно, известно, что разработкой гербов занимаются специальные геральдические советы. Ими выработана целая система строгих правил. Каждое изображение, представленное на гербе, несет символическое значение. Перед вами гербы городов Воронежа, Павловска и герб Павловского района. Попробуйте растолковать смысл этих гербов.

|

|

|

|

| герб Павловского района | герб г. Павловска | герб г. Воронежа |

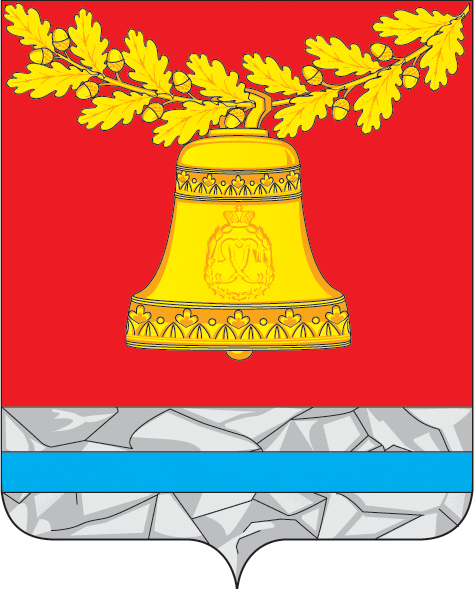

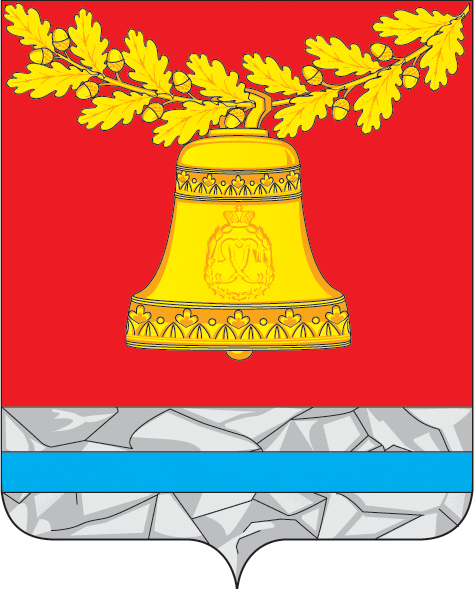

Герб Павловского района. Описание герба

«В червлёном (красном) поле над оконечностью, выложенной серебряными камнями неправильной формы и обременённой узким лазоревым (синим, голубым) поясом - золотой колокол, висящий на таковой же вогнуто положенной отвлечённой дубовой ветви». Герб Павловского муниципального района, в соответствии со статьей 19 Закона Воронежской области от 5 июля 2005 г. №50-ОЗ «Об официальной и иной символике в Воронежской области»

Обоснование символики герба Павловского муниципального района.

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности Павловского района.

Павловский район расположен в южной части Воронежской области на берегах реки Дон и ее притоков. Районный центр - поселок Павловск - основан в 1709 году по велению Петра I. После победы русских войск под Полтавой началось строительство новой крепости на реке Осередь (приток Дона), которая вначале называлась Осередом. В 1711 году в крепость был переведен гарнизон Павловской крепости, располагавшейся на реке Миус. После этого Осередскую крепость стали называть Новопавловской, а затем городом Павловском. Петром I в Павловск были перенесены корабельные верфи из Таврова и Воронежа.

Колокол с украшением в виде вензелевого имени Императора Петра Великого под короной и в лавровом венке - знак памяти о его великих государственных делах и неразрывности его связей с воронежскими землями и Павловском. По воле Петра I здесь зарождался российский флот, а Павловск стал не только крепостью, но и крупным торговым городом. Колокол - символ «духовного начала».

Дубовая ветвь символизируют «Корабельную рощу» - дубовый лес, прилегавший к крепости и строго охраняемый по распоряжению Петра I. Ныне - это уникальный памятник природы «Шипов лес» - район вековых дубрав, возраст которых доходит до 400 лет, территория прозрачных рек и девственно чистых меловых гор. Этот памятник природы расположен на водоразделе между притоками Дона - Битюгом и Осередой, на границе степной и лесостепной зон. «Шипов лес» - самый крупный дубовый лес в степи, представляющий собой остатки лесов, некогда покрывавших обширную территорию.

Оконечность, выложенная серебряными камнями неправильной формы, символизируют объединение «Павловскгранит» - крупнейшее предприятие отрасли по добыче и переработке нерудных материалов. Она также символизирует меловые горы.

Золото в геральдике - символ богатства, урожая, уважения, интеллекта, стабильности.

Серебро - символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Красный цвет в геральдике символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Синий пояс символизирует реку Дон.

Лазурь (синий, голубой) - символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

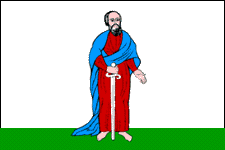

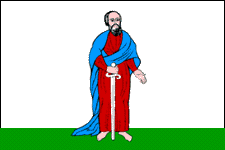

Герб г.Павловска. Описание герба

«В серебряном поле стоящий на зеленой земле Святой Апостол Павел (без нимба) в червленой (красной) одежде и лазоревом (синем, голубом) плаще, опирающийся правой рукой на поставленный перед собой серебряный меч, а левую руку простерший в сторону и вниз».

За основу герба города Павловска взят исторический герб города Павловска Воронежской губернии, утвержденный 21 сентября 1781 года, подлинное описание которого гласит: «Св. Апостол Павел в серебряном поле».

Серебро в геральдике - чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Зеленый цвет - символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также символ здоровья.

Голубой цвет в геральдике - символ красоты, чести, славы, преданности, истины, добродетели и чистого неба.

Красный цвет - символ тепла, активности, мужества, праздника, красоты.

Утвержден постановлением Павловского городского муниципального Совета от 24.10.2002 № 57

Герб г.Воронежа утвержден 23 сентября 1881 г. Описание герба: «В червленом щите золотая гора, исходящая с правого бока, на которой серебряный кувшин, изливающий таковую же воду. Щит увенчан золотою башенною короною о трех зубцах и окружен двумя золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою». Впервые изображение герба города Воронеж появилось на знамени Воронежского пехотного полка в 1712 году. В знаменном гербовнике этого времени приведено такое описание: «Знамя - черное с красным, пересеченное крестом сих же двух цветов с изображением в верхнем углу у древка золотого облака, а под ним - птицы, сидящей на стреляющей пушке». Следующее по времени изображение Воронежского герба есть в знаменном гербовнике 1730 года: «В золотом щите на красном поле две медные пушки на стенках, из которых на одной сидит белый одноглавый орел. Под пушками земля зеленая».

2 этап: «Все флаги в гости к нам»

Ведущий: Подойдите ко мне по одному участнику от каждой команды. Определите, какой из предложенных флагов российский. (Флаги Франции, России и Нидерландов имеют схожие цвета, но разное расположение.)

За правильный ответ участник получает 5 очков.

Учёный 2: Слово «флаг» греческого происхождения, его предок - слово «флего», имело значение «сжигать, озарять, гореть». На Руси предшественником флага были княжеские стяги (древнерусское слово, обозначающее жердь, палку), которые имели вид шеста, с пучком травы или конской гривы вверху, со временем трава и грива заменились материей ярких цветов. Постепенно размеры полотнища увеличивались, а с принятием христианства на Руси на них стали помещать изображения креста и святых. Так, войска Дмитрия Донского на Куликовом поле сражались под «черным» (багряно-красным) стягом, на котором был изображен Спас Нерукотворный. В качестве государственных стягов, изготавливавшихся в единственном экземпляре, государи Руси использовали разные знамена, то есть единого знамени, которое правители передавали бы по наследству друг другу, не существовало. Так, известны «червчатое» (красное) знамя «Всемилостивого Спаса» и лазоревый стяг Ивана Грозного, красный и зеленый стяги Алексея Михайловича.

Первое упоминание о Российском флаге появилось в 1668 году во времена царствования Алексея Михайловича, отца Петра I, когда стремительно начала развиваться торговля с зарубежными странами, и корабли должны были ходить под флагом своего государства. Царь, основательно изучив цвета флагов разных стран, остановился на бело-сине-красном. Почему? По русским обиходным понятиям XVII - XIX веков красный цвет символизировал отвагу, войну, героизм, огонь; синий – небо, целомудрие, верность, духовность, веру; белый – мир, чистоту, правду, благородство, невинность. Эти цвета являлись самыми предпочтительными и традиционными.

Петр I не стал изменять государственные цвета, но внес серьезное новшество – определил точное расположение горизонтальных полос, которое совпадало с древним пониманием строения мира: внизу – физический, плотский (красный); выше – небесный (синий); еще выше – божественный (белый); или (сверху - вниз) Вера, Надежда, Любовь.

В начале Северной войны (1700-1721) Петр I вводит флаг для флота - знаменитый Андреевский флаг.

Каждый российский государь считал своим долгом внести изменения в российскую символику. Лишь в 1896 году, накануне коронации Николая II, официальным флагом Российской империи становится «бесик» (бело-сине-красный флаг).

В апреле 1918 года был учрежден красный флаг, который просуществовал как символ Советского Союза вплоть до1991 года. Под красным знаменем наш народ отстоял страну от фашизма.

8 апреля 1991 года, ровно 73 года спустя, день в день, Правительственная комиссия Совета министров Российской Федерации одобрила возвращение трехцветного флага. И в дни августовского путча 1991 года над зданием Верховного Совета в Москве вновь было поднято бело-сине-красное полотнище русского национального флага.

Вопросы группам:

1. Что такое флаг? (Прикрепленное к древку или шнуру полотнище установленных размеров и цветов, иногда с изображением на нем герба или эмблемы.)

2. Под каким стягом сражался Дмитрий донской в Куликовской битве? («Черный» (багряно-красный) стяг с ликом Спаса.)

3. Под каким стягом Иван Грозный завоевал Казанское ханство? (Малиновый стяг.)

4.Когда появилось первое упоминание о российском трехцветном флаге? (В 1668 году во времена царствования Алексея Михайловича, отца Петра 1.)

5.В каком году был учрежден красный флаг? (В апреле 1918 года.)

6. Какой флаг был водружен над поверженным рейхстагом в 1945 году? (Красное знамя Победы.)

7. Самыми предпочтительными цветами русского народа были белый, синий и красный. Расскажите, что символизировали эти цвета на флаге.

8. Как трактуют триколор российского флага сегодня? (Белый – мир и чистота совести, синий – небо, верность и правда, красный – огонь и отвага.)

За каждый правильный ответ команда получает 3 очка.

3 этап: «Музыкальный»

Ведущий: (Вызываются три участника.) Прослушайте фрагменты мелодий «Интернационала», «Гимна СССР» и «Гимна Российской Федерации» и определите, какая из трех мелодий является современным гимном нашей страны.

За правильный ответ участник получает 5 очков.

Учёный 3: Высшим символом государства, наряду с гербом и флагом, является гимн (в переводе с греческого «гимн» - «торжественная песня») – торжественное музыкальное произведение, призванное сплачивать, вдохновлять всю нацию. Государственный гимн – единственный символ, который доступен почти любому человеку: его легко воспроизвести в любой момент. Кроме того, музыка остается самым эмоциональным и глубоко проникающим в душу человека видом искусства. Как ни удивительно, но государственного гимна Россия не имела в течение долгого времени: первый официальный гимн появился в России только в начале века! Некоторое время неофициальным гимном России служил марш побед («Гром победы, раздавайся…»). Первый официальный Государственный гимн России под названием «Молитва русских» («Боже, Царя храни!..») появился в 1816 году при Александре I. Автором стихов был знаменитый русский поэт В.А. Жуковский, автор музыки неизвестен. С 1833 года официальным гимном Российской империи стал новый вариант «Боже, Царя храни!..»: слова были заново положены на музыку А.Ф.Львовым. С распадом Российской империи в марте 1917 года встал вопрос о национальной символике, в частности о гимне. В качестве временного гимна стали исполнять «Марсельезу». «Интернационал» стал партийным гимном и официальным гимном страны. В новогоднюю ночь 1944года – после полуночного боя курантов Московского Кремля впервые по Всесоюзному радио прозвучал новый гимн СССР. Поэт С.В. Михалков написал слова, а А.В.Александров сложил для них музыку. После распада Советского Союза 25 декабря 1991 года в России в качестве Государственного гимна была утверждена «Патриотическая песня» М.И.Глинки. Поскольку слова к этому музыкальному произведению подобрать оказалось затруднительно, с 22 марта 2001 года в качестве Государственного гимна Российской Федерации была утверждена музыка А.В.Александрова (с некоторыми изменениями). Новые стихи сочинил С.В.Михалков.

Гимн России

Россия - священная наша держава,

Россия - любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава -

твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая –

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

славься, страна! Мы гордимся тобой!

Вопросы группам:

Каково первоначальное значение слова «гимн»? (Торжественная песня.)

Когда появился первый официальный гимн России? (В XIX веке.)

Назовите первый Государственный гимн Советского государства. («Интернационал».)

Прочитайте первое четверостишие современного гимна России.

За каждый правильный ответ команда получает 3 очка.

Ведущий обращает внимание на то, что гимн принято слушать стоя, и спрашивает, почему установлен такой обычай. Выслушиваются ответы детей, и делается главный вывод – уважение к государственной символике есть уважение к своему государству и своей стране.

Подводятся итоги игры. Команда, набравшая большее количество очков, награждается значками «Знатоку геральдики».

Тренинг

Ведущий: А сейчас внимательно посмотрите на своего соседа. Подумайте, какие гражданские качества у него более всего развиты. Обращаясь друг к другу по очереди, произнесите фразу: «Больше всего мне нравится в тебе…». Закончите фразу, называя его основные гражданские качества. Не забудьте поблагодарить друг друга. (Время работы – 3 минуты.)

Рефлексия

- Как вы чувствовали себя на этом занятии? Каковы ваши впечатления?

- Что вы сегодня открыли для себя?

- Нужно ли было, по вашему мнению, сегодняшнее занятие?

Ведущий: Чтобы стать достойным гражданином своей Родины, каждый человек должен проделать большую работу по самовоспитанию и приобретению гражданских качеств. А гражданские качества проявляются не только и не столько в его словах, но, главным образом в его реальных делах.

Какие ждут нас в будущем дела?

Об этом думать вы должны все чаще.

И если гражданин ты настоящий,

Большой отдачи ждет от вас страна.

И подымай, бездумью вопреки,

Свою решимость до конца бороться.

И, может, от твоей руки

Зависит все, что будущим зовётся.

Литература:

«Читаем, учимся, играем». Журнал-сборник сценариев для библиотек, 2004г., 2007г.

«Города России». Энциклопедия. Главный редактор Г.М.Лаппо. Изд. «Терра» – Книжный 1998 г.