Автор: Грановская Юлия Рифкатовна, учитель высшей категории истории и обществознания, МАОУ «СОШ № 154 г Челябинска»

27 января 1944 года – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками» (классный час для 8 классов)

Обоснованность выбора темы: данная тема позволяет приобщить школьников к проблематике Великой Отечественной войны и вспомнить, какой ценой нам досталась победа.

Цель классного часа: сохранение исторической, памяти познакомить учащихся с историей блокады Ленинграда; формировать представление учащихся о долге, мужестве, героизме; воспитывать любовь и уважение к Родине, героям ВОВ.

Задачи классного часа:

- познавательные: - познакомить учащихся с одной из наиболее трагических страниц Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда; - рассказать о жизни и подвигах детей-ленинградцев;

- воспитывающие: - воспитывать патриотизм и гордость за нашу страну, выстоявшую в борьбе с фашизмом; - показать мужество и героизм жителей и защитников города;

- развивающие: - развивать интерес к историческому прошлому Родины.

Этапы классного час:

I. Вступительное слово учителя. Затем звучит Ленинградская симфония и на экране демонстрируются слайды с изображением блокадного Ленинграда.

II. Минута поэзии (ученики зачитывают, выученные ими отрывки стихотворения о блокаде Ленинграда).

III. Рассказ о блокаде.

«Дорога жизни» (выступление заранее подготовлено учащимся).

«Хлеб блокадного Ленинграда» (выступление заранее подготовлено учащимся).

Блокада и дети (выступление заранее подготовлено учащимся).

IV. Просмотр документального фильма о жизни в блокадном Ленинграде.

V. Подведение итогов урока.

Литература:

1.Виноградов А.В., Плейжер А. Битва за Ленинград в судьбах жителей города и области (воспоминания защитников и жителей блокадного города и оккупированных территорий). Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. - 350 с.

2.http://www.gvardia.spb.ru/index.php?mode=blog&author_id=14&action=post&post_id=106

3. http://forum-history.ru/showthread.php?t=913

Оборудование: иллюстрации, электронные носители.

Этапы классного часа:

Вступительное слово учителя.

Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить об освобождении Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

II. Минута поэзии (ученики зачитывают, выученные ими отрывки стихотворения о блокаде Ленинграда).

И снова мир с восторгом слышит

салюта русского раскат.

О, это полной грудью дышит

освобожденный Ленинград!

...Мы помним осень, сорок первый,

прозрачный воздух тех ночей,

когда, как плети, часто, мерно

свистели бомбы палачей.

Но мы, смиряя страх и плач,

твердили, диким взрывам внемля:

Ты проиграл войну, палач,

едва вступил на нашу землю!

А та зима... Ту зиму каждый

запечатлел в душе навек

тот голод, тьму, ту злую жажду

на берегах застывших рек.

Кто жертв не предал дорогих

земле голодной ленинградской

без бранных почестей, нагих,

в одной большой траншее братской?!

Но, позабыв, что значит плач,

твердили мы сквозь смерть и муку:

Ты проиграл войну, палач,

едва занес на город руку!

Какой же правдой ныне стало,

какой грозой свершилось то,

что исступленною мечтой,

что бредом гордости казалось!

Так пусть же мир сегодня слышит

салюта русского раскат.

Да, это мстит, ликует, дышит!

Победоносный Ленинград!

III. Учитель (Приложение1): Ленинград… Один из красивейших городов мира. Прямые проспекты и улицы, красивые площади, ажурные мосты через Неву и многочисленные каналы. Причудливыми узорами на фоне неба вырисовывались Исакиевский собор, Петропавловская крепость, шпиль Адмиралтейства, Эрмитаж. Здесь создавали свои творения Пушкин и Лермонтов, полились звуки музыки Глинки и Бородина.

Как вы думаете, ребята, почему на сегодняшнем классном часе речь пойдет об этом удивительном городе?

Что вы слышали и знаете о великой Отечественной войне? О блокадном Ленинграде? Обращение к эпиграфу: «Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна…» (О.Берггольц). Осенью 1941 года фашисты предприняли не только наступление на Москву, но и рвались к Ленинграду.

- Какие еще названия носил этот город? (ответы учащихся).

В плане "Барбаросса" - плане ведения войны против Советского Союза -немецко-фашистское командование, учитывая значение Ленинграда, ставило захват этого города одной из ближайших задач. Враг рвался к Ленинграду. Жители города, так же как и москвичи вышли на строительство оборонительных укреплений. Общая протяженность вырытых окопов составила 1000 км. Несмотря на героические усилия Красной Армии к осени 1941 года город оказался в кольце блокады.

- Как вы понимаете слово «блокада»?

Блокада - окружение города со всех сторон (термин на доске).

Фашистские бомбардировщики днем и ночью сбрасывали на город фугасные и зажигательные бомбы, бомбили фабрики и заводы, школы и больницы (Приложение 2). Гитлеровцы расчертили план города на квадраты, отметив кружочками наиболее важные кварталы многолюдные места. По этим целям они вели артиллерийский огонь. До сегодняшнего дня в городе на зданиях сохранились таблицы: «Эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле».

В первые дни блокады гитлеровцы разгромили продовольственные склады и перед городом встала угроза голода. Руководство не позаботилось вывести из города женщин, детей, стариков. На 12 сентября 1941 год запасов продовольствия было не более чем на 30 суток.

1). «Дорога жизни» (выступление заранее подготовлено учащимся).

Лишь одна дорога связывала блокадный город с Большой землей. Шла она по воде, а с наступлением холодов по тонкому, неокрепшему льду Ладожского озера (Приложение 3). Прогибается, трещит под колесами машин с продовольствием. Что если не выдержит?

Машины могли взять не более 20-30 мешков муки. В день по Дороге жизни перевозилось 5-6 тонн грузов. Конечно, это было мало. Водители придумали, как взять груза больше. Прицепили к машине деревянные сани. Так и доставляли муку в город. Приходилось преодолевать путь длинной в 36 км. Днем и ночью ожидали колонны с грузом фашистски бомбардировщики. Вела прицельный огонь вражеская артиллерия. Но колонны шли и шли... Эта дорога сохранила многим ленинградцам жизнь, поэтому ее и назвали, Дорогой жизни. По этой же дороге из города на Большую землю вывозили обессиленных людей. Было эвакуировано 1 мл. 376 тыс. человек. По решению Государственного комитета через Ладожское озеро был проложен трубопровод, по которому в город подавалась нефть. Трудно даже представить какой ценой держалась Дорога жизни - смертью во имя жизни. Целый год наша армия пыталась разорвать кольцо блокады, которая была прорвана только в январе 1944 года. Всему нашему народу было трудно во время войны. Но труднее всех было ленинградцам, на них выпали самые тяжкие испытания, но мужество их не покинуло. 900 героических дней обороны Ленинграда навсегда сохранятся в памяти народа. За мужество и героизм, проявленные в войне городу присвоено звание «Город-герой».

2) «Хлеб блокадного Ленинграда» (заранее подготовленное выступление учащихся).

В блокадном Ленинграде работали шесть хлебозаводов. Производство не останавливалось ни на один день. Долгое время технологию изготовления хлеба (Приложение 4) скрывали, на документах пекарей стоял гриф "для служебного пользования" и даже "секретно". Основу хлеба тогда составляла ржаная мука, к которой примешивались целлюлоза, жмых, мучная пыль. Тогда каждый завод пёк хлеб по своему рецепту, добавляя в него разные примеси.

Осень 41-го и зима 42-го - самое тяжёлое время. В ноябре 1942 года от голода, от элементарной дистрофии уже погибали тысячи и тысячи людей. 19-го ноября Военный совет Ленинградского фронта принял постановление - "О снижении норм хлеба". Вот его начало:

"Во избежание перебоев в обеспечении хлебом войск фронта и населения Ленинграда установить с 20-го ноября 1941 года следующие нормы отпуска хлеба: рабочим и ИТР 250 г.; служащим, иждивенцам и детям - 125г; частям первой линии и боевым кораблям 500 г; лётно-техническому составу ВВС 500г; всем остальным воинским частям 300 г. Больше месяца прожили ленинградцы на таком пайке.

Существует несколько рецептов блокадного хлеба, они известны, и порой заменители муки достигают в них до 40%. Вот некоторые из них:

- Мука ржаная дефектная 45%, жмых 10%, соевая мука 5%, отруби 10%, целлюлоза 15%, обойная пыль 5%, солод 10%. Добавляли в тесто различные ингредиенты органического происхождения, например опилок из древесины. Иногда из этого сильно страдало качество выпускаемой продукции. Ведь доля опилок составляла более чем 70%.

Кроме того, в начале блокады в хлеб добавляли большое количество воды, в итоге получаемый хлеб представлял из себя жидкую слизистую массу. Так родились "сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам", которые вошли как символ нечеловеческих испытаний в память и сознание миллионов людей, стали основой для споров, версий и легенд. Кусочек хлеба на протяжении многих блокадных дней оставался для человека единственным источником жизни и единственной надеждой.

3). Блокада и дети (заранее подготовленное выступление учащихся)

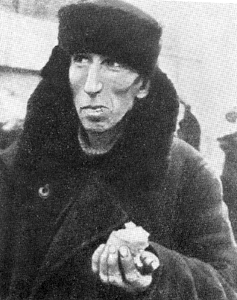

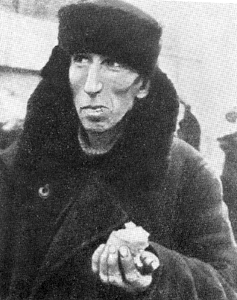

Голод и дети. Блокада и дети. Самое большое преступление фашистов перед Ленинградом.

«Я пишу, а сама так замерзла. У меня закоптело лицо и руки, но мыться холодной водой бесполезно, только размажешь... У меня такое старое лицо и под глазами опухоль... Люди или сильно похудели, или опухли. Жутко сейчас в нашем городе».

Когда они попадали на большую землю, их узнавали сразу – ленинградские дети. Узнавали по старческим личикам, походке, но, прежде всего, по глазам, видевшим все. И их не узнавали. Знакомые или родные, если встречали своих, часто не могли узнать.

«Когда нас вывезли в Вологодскую область, мне было 13 лет. Рядом оказалась деревня, в которой у моей соседки родные жили. А девчушка их приезжала когда-то в Ленинград, к нам заходила в гости. И вот она обратилась ко мне: «Бабушка, а где Галя?». Я была так одета, да и сама, кожа да кости. «Катя, – говорю, – Галя – это я». Она заревела и говорит: «Я тебя не узнала».

Едва ли не каждый десятый, живший в блокаду в Ленинграде, писал и продолжает писать дневники, воспоминания, стихи. И сегодня мы с вами листаем некоторые из этих дневников.

Одним из самых известных документов является дневник девочки Тани Савичевой, он хранится в музее на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где покоятся 570 тысяч жителей города, умерших во время 900-дневной фашистской блокады (1941-1943 гг.), и на Поклонной горе в Москве.

Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. Хрупкая душа, пораженная невыносимыми страданиями, была уже не способна на живые эмоции. Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия - трагические «визиты смерти» в родной дом. И когда читаешь это, цепенеешь: «28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи.1941 года».

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.».

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.».

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня. 1942 год».

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год».

«Мама – 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942»

«Умерли все». «Осталась одна Таня».

Что вас больше всего поразило в истории судьбы Тани Савичевой?

Просмотр документального фильма о жизни в блокадном Ленинграде (фильм – воспоминание одной из участниц блокады Галины Короткевич).

Подведение итогов урока.

Сегодня мы познакомились еще с одной героической страницей истории Великой Отечественной войны. Узнали, что такое «блокада» и Дорога жизни. Познакомились с трагической и высокой судьбой ленинградцев, с Таней Савичевой, ее прощальными словами «Умерли все. Осталась одна Таня». Скорбные аллеи Пискаревского кладбища прошли перед вами на слайдах. Фигура скорбящей Родины-матери над своими погибшими детьми, надеемся, останется в вашей памяти. «Никто не забыт, ничто не забыто».

Войну вместе со взрослыми на своих худеньких плечах вынесли дети, пережив порой то, что не под силу взрослым людям.

Самоанализ: классный час является ярким примером воспитания памятью. Стихи о блокадном Ленинграде, рассказ учителя, отрывки из «Блокадного дневника» Тани Савичевой исполнены искренне, проникновенно и трогательно.

Весь исторический материал, беседа с детьми, видеофильм учили детей ценить жизнь и помнить, «какой ценой завоевано счастье». Классный час способствовал развитию и социализации личности школьника, воспитанию духовности и патриотизма.

Приложение 1

Важные даты:

Июль 1941 год – начало битвы за Ленинград.

8 сентября 1941 года – начало блокады Ленинграда.

12-18 января 1943 год – прорыв блокады Ленинграда.

27 января 1944 год – снятие блокады.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

14