Княгиня Ольга.

Предание.

«Предание нарекло Ольгу Хитрою, церковь Святою, история Мудрою, –

писал Н. М. Карамзин. – Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила государством…»

Три версии происхождения Ольги:

- Ольга была крестьянкой из -под Пскова;

-Ольга - уроженка знатного новгородского рода Гостомысла;

- Ольга варяжского происхождения, дочь варяга из дружины князя Олега (имя Ольга - Хельга)

Замужество Ольги.

Князь Игорь – будущий муж – встретил ее на охоте и влюбился в прекрасную молодую перевозчицу, перевозившую его через реку и поразившую князя весьма умными речами, скромностью

и красотой. После этого он не хотел и слышать

о других невестах и женился на ней.

Полюдье

Древнерусское полюдье - круговой объезд князем в сопровождении дружины своих владений для сбора дани. Обходя общины, племена, союзы племен, князь кормился сам и кормил свою дружину. Полюдье давало князю дань товарами, шедшими на экспорт: пушниной, воском, ремесленными изделиями.

Взаимоотношения Ольги с дружиной.

Дружина Игоря подчинилась Ольге, признав ее регентшей законного наследника престола Святослава. Этому способствовали решительные действия княгини в отношении древлян, которые отказались платить Киеву дань.

Встреча Ольги со сватами.

Древляне после убийства Игоря прислали к его вдове Ольге сватов звать её замуж за своего князя Мала. Княгиня последовательно расправилась со старейшинами древлян, а затем привела к покорности народ древлянский. Древнерусский летописец подробно излагает месть Ольги за смерть мужа.

Месть княгини Ольги

Сваты, 20 древлян, прибыли в ладье, которую киевляне отнесли и бросили в глубокую яму на дворе терема Ольги. Сватов-послов закопали живьем вместе с ладьёй.

И, склонившись к яме, спросила их Ольга: „Хороша ли вам честь?». Они же ответили: „Горше нам Игоревой смерти». И повелела засыпать их живыми; и засыпали их.

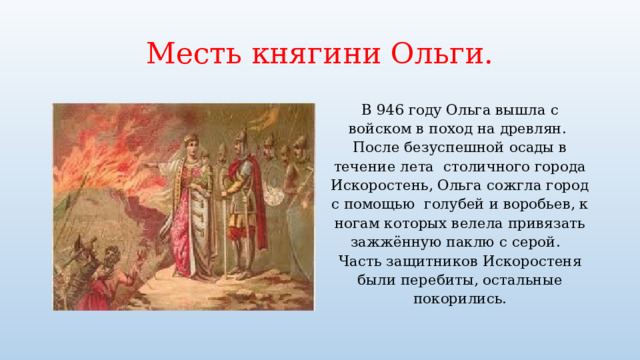

Месть княгини Ольги.

В 946 году Ольга вышла с войском в поход на древлян. После безуспешной осады в течение лета столичного города Искоростень, Ольга сожгла город с помощью голубей и воробьев, к ногам которых велела привязать зажжённую паклю с серой. Часть защитников Искоростеня были перебиты, остальные покорились.

Налоговая реформа 946 года:

- Во-первых , отменялось «полюдье» или «кружение» Киевского князя с дружиной по подвластным территориям.

- Устанавливались «уроки»- четкие размеры дани, которая взималась один раз в год продуктами, мехами, различными изделиями с земель, которые становились волостями, затем уездными княжествами. - Во-вторых, для сбора дани определялись специальные места - «погосты». Они использовались также для местной торговли, а вблизи крупных городов, на берегах больших рек — и для внешней торговли.

- В-третьих, определялись люди для сбора дани на погостах — «тиуны» как представители княжеской администрации.

Внутренняя политика Ольги.

В 947 году княгиня Ольга объезжает с дружиной значительную часть Киевского государства с целью наведения порядка. Всюду устанавливает «уроки» и учреждает «погосты». Единство государства было восстановлено.

Значение реформ.

Смысл реформ княгини Ольги заключался: - в нормировании повинностей, - в централизации власти, - в ослаблении местной племенной власти . Погосты становились небольшими центрами княжеской власти. Долгое время Ольга приводила в действие эту реформу, оттачивая её механизмы. Реформа содействовала централизации великокняжеской власти и усилению государства.

Внешняя политика княгини Ольги.

957 год- поездка княгини Ольги в Константинополь. Цель поездки: показать, что времена смуты не поколебали силу Руси. Во время встреч с императором Византии Константином Багрянородным были подтверждены действие торгового договора 944 года и военного союза Руси и Византии против Хазарии и Арабского халифата.

Крещение княгини Ольги.

Ольга понимала, что дальнейшее укрепление государства невозможно без принятия христианства. Но она понимала и силу язычества, приверженность к нему людей. Поэтому сначала она решила креститься сама и тем самым подать пример остальным.

Почетное крещение княгини Ольги в 957 году.

Княгиня Ольга организовала свое крещение так, чтобы принести как можно больше славы своему Отечеству: 1.Она крестилась в храме Святой Софии- в главном храме Византии. 2. Ее крестным отцом стал Византийский император. 3.Ольга получила при крещении имя Елена в честь матери императора Константина. 4. Крестил Ольгу сам патриарх Константинопольский.

Мать - вера – сын.

После возвращения в Киев Ольга пыталась склонить к христианству сына Святослава. Но он, как и вся его дружина, поклонялся Перуну и отказал ей. Между матерью и сыном началось отчуждение…

Первая русская святая.

Ольга - первая русская святая. Именно с неё на Руси официально пошло православие. Перед смертью она запретила сыну справлять по ней тризну- языческий обряд погребения.

Каменное зодчество.

Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси (первые каменные здания Киева — городской дворец и загородный терем Ольги), со вниманием относилась к благоустройству подвластных Киеву земель — новгородских, псковских, расположенных вдоль реки Десна

Оценка Н.М.Карамзина.

Блестящую оценку правлению княгини Ольги дал историк Н. М. Карамзин. Он писал, что она “мудрым правлением доказала, что слабая жена может иногда равняться с великими мужами”.

Смерть княгини Ольги.

Святослав находился всё время в военных походах на соседей Руси, передоверяя матери управление государством. Когда в 968 печенеги впервые совершили набег на Русские земли, Ольга с детьми Святослава заперлась в Киеве. Вернувшийся из похода на Болгарию Святослав снял осаду, но не пожелал оставаться в Киеве надолго. Когда на следующий год он собирался уйти обратно в Переяславец, Ольга удержала его:

« Видишь — я больна; куда хочешь уйти от меня? » — ибо она уже разболелась. И сказала: « Когда похоронишь меня, — отправляйся куда захочешь ». Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын её, и внуки её, и все люди, и понесли, и похоронили её на выбранном месте, Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как имела при себе священника — тот и похоронил блаженную Ольгу".