СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Коррекция трудностей при обучении детей с ОВЗ

Представлены игры, помогающие устранению трудностей при обучении детей с ОВЗ. Для детей с нарушением интеллектуального развития

Просмотр содержимого документа

«Коррекция трудностей при обучении детей с ОВЗ»

КОРРЕКЦИЯ

ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ

Низкий уровень развития восприятия и ориентировки в пространстве

Для корректировки отклонений в развитии восприятия ориентировки в пространстве используются следующие упражнения:

Отработка понятий «правый» и «левый» .

Для формирования понятий "справа — слева" детей сначала учат практически различать правую и левую руку, затем ученики совершают разнообразные действия с предметами, в процессе чего в их речь активно вводятся указанные слова. Обучение может быть организовано следующим образом. Учитель предлагает всем рассмотреть таблицу, на которой изображены четыре предмета: справа — ручка, слева — карандаш, вверху — краски, внизу — кисточка. Разобрав, как расположены на рисунке предметы, дети учатся воспроизводить в реальной ситуации изучаемые пространственные отношения. Они выполняют задания в соответствии с указаниями учителя: "На листке бумаги, положите справа ручку, слева — карандаш. Что лежит у вас справа, что лежит слева?" На вопросы учителя: "Где лежит ручка? Как она расположена по отношению к карандашу?" — дети отвечают, используя точные пространственные обозначения, т.е. тренируются в активном употреблении слов. Эта же дидактическая задача может быть решен, через игровые действия. Для закрепления понятий "справа - слева" проводится игра "Водители".

Упражнение № 1. Игра "Водители"

Описание игры.

Играющие сидят за партами (за столом). Они "водители". "Милиционер" (учитель) показывает карточки с изображениями различных машин. Водители должны определить, в какую сторону они едут. Если направо, они должны отложить красную фишку, если налево — синюю. В конце игры подводится итог, сколько машин поехало направо и сколько налево.

Правила.

"Милиционер" не должен подсказывать играющим. Играющие обязаны соблюдать полную тишину.

Указания к проведению.

а) Можно изготовить форменные рубашки или нагрудные знаки для водителей.

б) "Милиционер" должен показывать карточки в одном темпе.

в) В начале игры, пока дети привыкнут к значению фишек| каждую из них можно пометить: на красной фишке pi суется стрелочка направо, а на синей — наоборот.

г) В конце игры следует отметить лучших "водителей".

Вариант.

Эту игру можно провести как соревнование между рядами, подсчитав в заключение общее количество красных и синих фишек.

Усложнить игру можно путем увеличения числа правил, количества участников, вводимых предметов, изменения формы организации детей, темпа проведения и т.д.

Упражнение № 2. "Разноцветные точки"

Для выполнения упражнения используется рабочая карточка, представляющая собой лист плотной бумаги, на котором строчками наклеены выбитые из цветной бумаги "точки". Число используемых цветов не должно быть меньше трех и больше пяти. Точки располагаются в 7 строк по 14 точек в каждой строке. Ребенок должен называть точки по порядку, читать их в том направлении, которое задаст ведущий:

слева — направо, справа — налево, сверху — вниз, снизу — вверх. Ведущий активно руководит работой, следит за тем, чтобы:

— ребенок правильно начал чтение, т.е. за тем, какая точка названа первой;

— заданное направление сохранилось во время чтения;

— соблюдалась последовательность произнесения точек на строке.

Выполнение упражнений на усвоение пространственных отношений (на, над, под, за и т.д.)

Упражнения выполняются с целью выработки умения правильно пользоваться предлогами в устной речи.

Для упражнений используются предметы, находящиеся под рукой, картины.

Примерные задания и вопросы:

— "Положи книгу на парту... Встань за столом... Что расположено над доской?.. Загляни под шкаф" и т.д.

— "Где нарисована ваза?.. Что лежит на столе?.. Где на картине изображена собака?.." и т.д.

Упражнение № 3. "Копирование точек"

Ученику предлагается скопировать несколько групп точек расположенных в строчках, нарисованных на свободном месте справа от образца. Задание выполняется на листе из школьной тетради. Затем ребенок должен (после выполнения задания) рассказать пространственное расположение точек.

Выполнение упражнений с геометрическим материалом:

"Положите слева квадрат, посередине листа — круг, справа — треугольник. Расскажите, какие фигуры вы положили и где".

"Посмотрите внимательно на фигуры, расположенные на доске. Закройте глаза. (Фигуры закрываются листом бумаги). Откройте глаза и расскажите, какие фигуры были на доске и в каком порядке".

"Что изменилось?" На доске расположены геометрические фигуры. По сигналу ведущего дети закрывают глаза, ведущий меняет расположение фигур. Дети должны объяснить, что изменилось.

Работа с рисунками

"Нарисуйте домик, елочку, забор в прямом и перевернутом виде".

"Рассмотрите рисунок в прямом и перевернутом виде".

Узнавание предмета по контурному изображению и деталям рисунка.

Упражнение № 4. Игра "Что это?"

Вы показываете детям контурное изображение каких-либо предметов или, наоборот, только какие-то детали от них, а они должны узнать, что это за предметы.

Например,

|

(МАШИНА) | (ДОМИК) |

Упражнение № 5. "Составление фигур из разрозненных деталей"

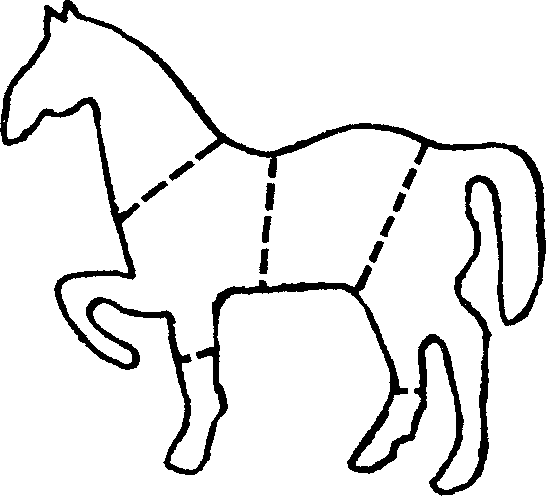

Учитель предлагает детям отдельные детали какого-либо предмета, дети должны соединить их так, чтобы получился заданный предмет.

Примерные задания:

| «человечек» | «Лицо»

|

| «Лошадь» |

«Автомобиль»

|

(Целостное изображение приведено только для учителя) 134

Упражнение № 6. "Использование игр с постройками из кубиков"

Учитель дает карточку с орнаментом детям, а те должны составить такой же из своих кубиков. После работы каждый составленный узор разбирается (соответствует ли он образцу, если нет, то в чем заключена ошибка).

Упражнение № 7. "Составление узоров из геометрических фигур"

Составление узоров из геометрических фигур по рисунку и по памяти, работа с конструктором. Склеивание различных моделей с выяснением, где какая сторона, верх, низ изделия и т.д.

Упражнение № 8. "Лабиринты"

Учитель показывает образец и говорит: "Видите этого мальчика здесь в центре? Он хочет выбраться вот сюда на улицу. Но он не должен попасть в тупик. Ведь мальчик не может пройти сквозь стену. Давайте попробуем вывести его из этого лабиринта. Дорогу будем помечать с помощью карандаша".

По мере тренированности структура лабиринтов усложняется, а помощь учителя уменьшается, постепенно сводясь на нет.

Примерные образцы лабиринтов:

|

|

|

|

|

|

Низкий уровень развития внимания

Данные, полученные в ходе исследования процесса внимания с помощью лонгитюдного метода, свидетельствуют о том, что у детей с различной успеваемостью внимание на протяжении данного периода развивается по-разному, в наибольшей степени страдая у тех детей, которые уже в 1 классе являются слабоуспевающими или плохо подготовленными к школе.

Подобные недостатки не могут быть устранены фрагментарно включаемыми "заданиями на внимание" в процессе урока и требуют, как показывают исследования, для их преодоления специально организованной работы. Такая работа может вестись по двум направлениям:

1. Использование специальных упражнений, тренирующих основные свойства внимания: объем, распределение, концентрацию, устойчивость и переключение.

2. Использование упражнений, в которых образуются относительно устойчивые сочетания свойств внимания (индивидуально-типологические особенности внимания, обусловленные также и типом нервной системы), на основе которых формируется внимательность как свойство личности. Рассмотрим некоторые упражнения, входящие в первое направление работы. (Приведенные ниже упражнения могут быть использованы и как тренировочные, и как диагностические).

Упражнения, направленные на увеличение объема внимания

Упражнение № 9. На словесном материале

Занятие проводится коллективно и включает в себя элемент соревнования. Детям предлагается по сигналу "Внимание!" фиксировать взглядом середину экрана и постараться прочесть предъявляемый на короткое время (не превышающее 0,5 сек) материал и записать его. При этом детям сообщается, что если они записали правильно больше 5 букв в двух самых длинных словах, то они выиграли (в процессе тренировок необходимый объем увеличивается), если меньше, то проиграли. Выигравшие получают какой-либо приз.

Оборудование:

эпидиаскоп, слайды следующего содержания:

Задание № 1.

Бессмысленные слова, содержащие от 3 до 9 согласных букв, например:

| РБВЛ ЖКПРЧ кптнсд дпв БМДРКЛФ стпцгвдк

| МВПКШЛЧБХ ктмцдзнтк ШРВТБЧ шгсмвхштсг ЖГВПРМТК БРНЦДКСЧГ

|

Всего 14 слайдов — два разных набора по 7.

Задание .№ 2.

Знакомые слова родного языка, содержащие от 4 до 16 букв, например:

Стол, чашка, машина, конфета, карандаш, телевизор, магнитофон, мотоциклист, командировка.

Ваза, плита, солнце, чернила, пистолет, спектакль, автомобиль, конструктор, велосипедист.

Всего 18 слайдов — два разных набора по 9.

Задание № 3.

Предложения, содержащие от 5 до 16 букв, например:

| Я бегу Дай мне Дым идет Двор чист Что делать Ученье свет Все по колено Работа не волк Счастье в труде

| Что ты Я плыву Лень мне Один — воин Птица поет Делу — время Вода в решете Слово — серебро Всем не угодишь

|

Всего 18 слайдов — два разных набора по 9.

Слайды каждого задания показываются в порядке возрастания количества букв. На занятии можно использовать как. одно задание из этой серии, так и 2 или 3. Содержание заданий может меняться в зависимости от подготовленности детей их возрастных и индивидуальных особенностей.

Упражнение № 10. На цифровом материале

Задание, приведенное ниже, рассчитано на индивидуальное применение, поэтому если оно включено в работу группы учащихся, то удобнее разбить ее на тройки и провести в виде сюжетно-ролевой игры. Каждому из играющих присваивается определенная роль: "учитель", "ученик", "контролер" — со сменой ролей по кругу. "Ученик" сидит за столом, и "учитель" показывает ему таблицы в порядке их номеров: 1, 2, 3, 4, Смена таблиц производится по мере окончания работы с предыдущей таблицей. Перед предъявлением таблицы 1 "учитель" сообщает инструкцию: "Сейчас я буду показывать последовательно, друг за другом 4 таблицы с числами. (Числа разбросаны в таблице в беспорядке.) Как только я покажу первую таблицу, нужно как можно быстрее находить в ней числа в порядке возрастания, начиная с единицы: 1, 2, 3, 4 и т.д. Ты должен показывать их указкой и называть вслух, громко и четко".

"Контролер" при помощи секундомера фиксирует время счета по каждой таблице отдельно, а также количество допущенных ошибок (по возможности). Как показывает практика, желательно, чтобы первичное применение задания производилось все же в индивидуальном порядке, и лишь когда дети освоятся с его содержанием, предложить им его в качестве игры.

Оборудование:

Секундомеры, указки, 4 цифровые таблицы с числами (количество используемых цифр изменяется по мере увеличения объема внимания от занятия к занятию. Первично же таблицы включают числа от 1 до 9, затем их количество доводится до 25) расположенные в случайном порядке.

| 1 | 7 | 4 |

| 9 | 5 | 2 |

| 3 | 6 | 8 |

| 3 | 5 | 2 |

| 1 | 8 | 6 |

| 7 | 9 | 4 |

| 9 | 5 | 8 |

| 4 | 1 | 6 |

| 3 | 7 | 2 |

| 6 | 9 | 3 |

| 2 | 5 | 8 |

| 4 | 7 | 1 |

Игра "Пуговица"

Другим упражнением, направленным на увеличение объема внимания, является игра "Пуговица" (ее описание см. в разделе "Низкий уровень развития произвольности").

Упражнения, направленные на увеличение уровня распределения внимания

Упражнение № 11.

Прочитайте вслух небольшое предложение. Чтение сопровождается негромким постукиванием карандашом по столу. Дети должны запомнить текст и сосчитать число ударов.

Можно провести это упражнение в качестве соревнования. кто правильно сосчитал, тот и выиграл. Выигравшие получают, например, красный кружок. Так как на занятии лучше играть несколько раз, подсчет выигрышей проводится в конца занятия и победители как-нибудь поощряются.

В процессе занятий количество предложений, используемых в тексте, увеличивается.

Упражнение № 12.

Данное упражнение используется как для индивидуальной так и для коллективной работы. При этом можно пользоваться индивидуальными таблицами или двумя слайдами и эпидиаскопом.

Возможны три варианта работы:

а) с таблицей № 1;

б) с таблицей № 2;

в) с обеими таблицами (сначала с таблицей № 1, а после перерыва в 10 минут с таблицей № 2).

Время работы ограничено: с таблицей № 1 - 3 мин, с таблицей № 2 - 7 минут.

Учитель сообщает детям: "Перед вами таблица, в которой расположены в беспорядке числа от 1 до 25. Всего в таблице, 16 чисел, значит, 9 пропущено. У вас имеется листок, на котором напечатан ряд чисел от 1 до 25. Вы должны отыскать в таблице числа по порядку, начиная с 1. Если вы не найдете в таблице какое-то число, вычеркните его в листке с числами. Исправления не допускаются, старайтесь работать без ошибок".

Аналогичная работа проводится и с таблицей № 2, только количество чисел немного увеличено: используется 25 чисел, а диапазон — от 1 до 30.

В результате занятий при получении хороших ответов диапазон применения чисел может быть существенно расширен:

до 40 и даже до 70, количество же можно оставить неизменным — 25 чисел, т.е. таблица из 25 ячеек.

Таблица № 1

| 1 | 18 | 5 | 9 |

| 3 | 13 | 22 | 6 |

| 8 | 19 | 7 | 21 |

| 25 | 10 | 4 | 15 |

Таблица № 2

| 16 | 1 | 12 | 27 |

| 13 | 30 | 5 | 11 |

| 9 | 14 | 23 | 2 |

| 24 | 20 | 8 | 19 |

Упражнения, направленные на усиление концентрации и устойчивости внимания

Упражнение № 13. "Усиление концентрации и устойчивости зрительного внимания"

Занятие может проводиться как коллективно, так и индивидуально. Перед началом работы детям сообщается задание: "Перед вами на листке ряд перепутанных линий. Каждая из них начинается слева и заканчивается справа. Ваша задача — проследить каждую линию слева направо и в той клетке, где она заканчивается, проставить ее номер. Начинать нужно с первой линии, затем перейти к линии 2 и т.д. до конца".

Первоначальное количество линий, предлагаемое ученикам, зависит от уровня их подготовки. Практика показывает, что обычно это 5-8 линий. Сначала можно разрешить детям помогать себе пальцами или карандашом, переходя, по возможности, к слежению только глазами на последующих занятиях. Как только предлагаемое количество линий будет "распутано" ребенком быстро и без помощи подручных средств, их число должно быть увеличено.

Работа с этим упражнением может вестись в двух вариантах:

— без ограничения времени (тогда тот, кто выполнил задание, поднимает руку и учитель записывает его время в индивидуальный бланк, который ведется постоянно, q„ дает возможность сравнить полученное время с предыдущим);

— с ограничением времени (т.е. учитель дает команду "Стоп!", и все одновременно заканчивают работу). Интервал устанавливается в зависимости от подготовленности детей и их возраста.

Результаты обрабатываются следующим образом. В варианте с ограничением времени обработка сводится к подсчету числа правильно прослеженных линий (количества ошибок и числа линий, оставшихся непрослеженными); в варианте без ограничения времени добавляется еще и время выполнения задания. В этом случае рассчитывается показатель успешности выполнения задания (У):

где Т — время выполнения задания (мин),

Уд — данное количество линий,

Vnp — количество правильно прослеженных линий.

Оборудование: секундомеры, специальные бланки "Перепутанные линии":

Это упражнение можно провести в виде занимательного материала. Например, вместо клеток использовать животных (членов семьи и т.д.), от которых идут перепутанные линии к еде (детям, игрушкам, подаркам и т.д.), т.е. необходимо определить, кто что кушает, кто во что играет, у кого какие подарки и т.д.

Упражнение № 14. "Усиление концентрации слухового внимания"

Для этого очень удобно проводить арифметические диктанты, однако смысл его заключается в том, что каждое задание состоит из нескольких действий.

Например, учитель сообщает:

"Сейчас я буду вам читать арифметические задачи. Вы должны решать их в уме. Получаемые вами числа также надо держать в уме. Результаты вычислений запишите только тогда, когда я скажу: "Пишите!"

Само содержание задач зависит от возраста детей, их подготовленности, а также от программного материала.

Приведем некоторые из них:

1 класс — "Даны два числа: 6 и З... Сложите первое число и второе... и от полученного числа отнимите 2... Затем отнимите еще 4... пишите!.." (ответ: 3)

"Даны два числа: 15 и 23... Первую цифру второго числа прибавьте к первой цифре первого числа... отними -те от полученного числа 2, а теперь прибавьте 7... Пишите!.." (ответ: 8)

2 класс — "Даны. два числа: 27 и 32... Первую цифру второго числа умножьте на первую цифру первого числа... и от полученного произведения отнимите вторую цифру второго числа... Пишите!.." (ответ: 4)

"Даны. два числа: 82... и 68... К первой цифре второго числа прибавьте вторую цифру первого числа... и полученную сумму разделите на 4... Пишите!.." (ответ: 2)

3 класс — "Даны два числа: 54... и 26... Ко второй цифре первого числа прибавьте вторую цифру второго числа... и полученную сумму разделите на первую цифру второго числа... Пишите!.." (ответ: 5)

"Даны два числа: 56... и 92... Вторую цифру первого числа разделите на вторую цифру второго числа... По -лученное частное умножьте на первую цифру второго числа... Пишите!.." (ответ: 27)

В подобные упражнения можно ввести игровой момент: фокусника и мага, который может отгадывать числа — '"Загадай. число... прибавь к нему 5, теперь отними 2... отними то число, которое ты задумал... и умножь полученную разницу на 4... У тебя получилось..."

Приведенные упражнения позволяют удерживать и концентрировать внимание, причем получаемые данные могут свидетельствовать о медленной включаемости в работу (при неправильном решении первых заданий и правильном решении последующих) или о быстрой истощаемости внимания, неспособности сохранить его концентрацию (при правильном решении первых заданий и неправильном решении последующих), что позволяет учителю корректировать свою работу в зависимости от получаемых результатов.

Упражнение № 15.

Школьникам предлагается без ошибок переписать следующие строчки:

а) АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСА ГЕСКЛАЛЛА ЕССАНЕССАС ДЕТАЛЛАТА

б) ЕНАЛССТАДЕ ЕНАДСЛАТ ЕТАЛЬТАРРС УСОКГАТА ЛИММОДОРА КЛАТИМОР

в) РЕТАБРЕРТА НОРАСОТАННА ДЕБАРУГА КАЛЛИХАРРА ФИЛЛИТАДЕРРА

г) ГРУММОПД

д) ВАТЕРПРООФЕТТА

СЕРАФИННЕТАСТОЛЕ ЕММАСЕДАТОНОВ

е) ГРАСЕМБЛАДОВУНТ

ж) ГРОДЕРАСТВЕРАТОНА

ХЛОРОФОНИМАТА ДАРРИСВАТЕНОРРА

з) ЛАЙОНОСАНДЕРА

и) МИНОСЕПРИТАМАТОРЕНТАЛИ ТЕЛИГРАНТОЛЛИАДЗЕ

к) МАЗОВРАТОНИЛОТОЗАКОН

л) МУСЕРЛОНГРИНАВУПТИМОНАТОЛИГР АФУНИТАРЕ

м) АДСЕЛАНОГРИВАНТЕБЮДАРОЧАН

н) БЕРМОТИНАВУЧИГТОДЕБШОЖАНУЙМ СТЕНАТУРЕПВАДИОЛЮЗГЛНИЧЕВЯН

о) ОСТИМАРЕ

Упражнение № 16.

Концентрация внимания и достаточно долгое удержание сосредоточенности достигается в играх-соревнованиях. Перед учащимися ставят цель внимательно рассмотреть предлагаемые предметы. В течение одной-двух минут показывают несколько из них (например, карандаши, запонки, камешки бусы, ручки и др.). Затем их закрывают и предлагают ребятам подробно описать каждый предмет, его величину, цвет. Эту же игру можно проводить с участием самих ребят, т.е. рассматривать непосредственно своих товарищей и отмечать, какие изменения произошли в их одежде, их расположении и т.д. Еще один вариант — предложив рассмотреть несколько предметов затем, после того как дети закроют глаза, убрать некоторые из них, поменять местами или, наоборот, добавить. Таким образом, подобное упражнение открывает широкое поле для творческого воображения учителя.

Упражнения, направленные на тренировку переключения внимания

Упражнение № 17.

Для тренировки переключения внимания используются упражнения, имеющие в основе своей тест "Красно-черные таблицы" (см. раздел Психодиагностические методики, методика "Красно-черная таблица").

Для занятия используются таблицы с числами черного и красного цвета, порядок которых постоянно меняется. Порядок же работы остается неизменным:

1 этап — рассмотреть таблицу и найти по порядку все числа черного цвета от 1 до 12;

2 этап — рассмотреть таблицу и найти все числа красного цвета в обратном порядке от 12 до 1;

3 этап — необходимо поочередно искать числа черного цвета в прямом порядке от 1 до 12, а числа красного цвета в обратном порядке от 12 до 1. После того, как у ребенка будут удовлетворительные результаты по предложенному выше количеству цифр, их число можно увеличить сначала до 16 (и тех и других), а затем до 24 (т.е. черные — от 1 до 24, красные — от 24 до 1).

Это же задание можно модифицировать, заменив цифры буквами. Например, черные буквы нужно выписать в алфавитном порядке, а красные в обратном. Поскольку это задание сложнее предыдущих, то использовать его желательно после того, как дети хорошо научатся справляться с числовыми вариантами, сама же таблица должна состоять не более чем из 9-16 ячеек (т.е. количество черных букв не превышает 8, а количество красных — 7).

Когда дети достигнут значительных успехов в работе с вышеописанными таблицами, задание можно усложнить.

Дети должны находить на предлагаемой им таблице красные и черные числа попеременно и записывать только буквы, соответствующие этим числам, причем красные числа нужно находить в убывающем порядке, а черные — в возрастающем. Первые предлагаемые таблицы должны содержать не более 13 черных пар чисел — букв и 12 красных пар чисел — букв. Работа идет таким образом:

Красная цифра 12, пишем букву Р, потом черная цифра 1, пишем букву В, далее красная цифра 11, пишем букву И, черная цифра 2, пишем букву Н...

Таблица к заданию "Красно-черные пары"

| 3-А | 11-И | 4-С | 6-Г | 10-Б |

| 5 - М | 8-Е | 2-Н | 9-К | 4-Ф |

| 12-Р | 1-В | 8-Ч | | 8-М | 7-Н: |

| 7-Ф | 5-Б | 11-Л | 2-Т | 10-Е |

| 9-А | З - К | 1-В | 6-Х | 12-И |

При успешной работе детей количество пар может быть увеличено до 24 красных пар чисел — букв и 24 черных пар чисел — букв.

Упражнения на тренировку распределения и избирательности внимания

Упражнение № 18.

Среди буквенного текста вставлены слова. Ребенок должен найти и подчеркнуть эти слова. Пример:

бсолнцеитранвстолрюджыметканогагщшщатмашина пастаюрозаевнциджарамылорквтсумкалдчеврыбай

Упражнение № 19.

Необходимо расставить в свободных клетках квадрата № 2 в возрастающем порядке числа, расположенные в случайном порядке в 12 клетках квадрата № 1.

| 5 | 12 | 1 | 7 |

| 10 | 3 | 9 | 16 |

| 14 | 6 | 11 | 2 |

Квадрат № 1

Квадрат № 2

В квадрате используются числа от 1 до 16, в процессе работы используемый ряд чисел увеличивается до 25, в случае хороших результатов — до 30-40.

Рассматривая типичные "ошибки на внимание", П.Я.Гальперин и С.Л.Кабыльницкая пришли к следующему выводу:

"...если к "явлению внимания" подойти иначе и... рассматривать внимание как результат интериоризации некой внешней деятельности... тогда нашей первой задачей станет —- найти такую внешнюю деятельность, которая улучшает всякую другую, а своего отдельного продукта не имеет... Но среди внешних действий человека совсем не трудно найти такое парадоксальное действие — за всякой производительной деятельностью нужен контроль, а он тем и отличается, что необходим для качества основного действия, но другого, отдельного продукта не производит... мы так формулируем свою задачу: начать с внешней, предметной формы контроля (за какой-нибудь другой производительной деятельностью), перевести его в идеальную форму, перцептивную или умственную, и в заключение получить внимание..."

Это положение лежит в основе упражнений, направленных на формирование внимательности как свойства личности. Обычно причина глобальной невнимательности заключается в ориентации детей на общий смысл текста, фразы, слова, арифметической задачи или выражения — дети схватывают этот смысл и, довольствуясь им, "пренебрегают частностями".

В связи с этим первая задача таких занятий: преодоление этого глобального восприятия, попытка научить воспринимать содержание с учетом элементов на фоне смысла целого. Для этого используются следующие приемы.

Упражнение № 20.

Прочитайте слово (чтобы установить его смысл), затем предложите ребенку разделить его на слоги и, читая каждый слог, отдельно проверить, соответствует ли он слову в целом.

Для этого упражнения подбираются самые разные слова (и трудные, и легкие, и средние по трудности). Вначале слоги необходимо разделять вертикальной карандашной чертой затем черточки не ставятся, но слоги произносятся с четки»' разделением (голосом) и последовательно проверяются. Со временем разделение слогов становится все короче и вскоре сводится к ударениям на отдельных слогах. Следующий этап - слово прочитывается и проверяется по слогам про себя ("первый — правильно, второй — нет, здесь пропущено... переставлено..."). Лишь на последнем этапе можно перейти к тому, чтобы ребенок прочитывал все слово про себя и давал ему общую оценку (правильно — неправильно; и если неправильно, то разъяснял почему). После этого происходит переход к прочтению всей фразы с ее оценкой, а потом и всего абзаца (с такой же оценкой).

Наряду с "контролем по написанию" (описанным выше) необходимо проводить отработку "контроля по смыслу" (соответствия отдельных слов общему смыслу предложения). Работа проводится аналогичным образом. Затем содержание упражнений можно расширить за счет контроля правильности картинок, узоров, наборов букв, цифр и т.д.

Упражнение № 21.

Другим упражнением, направленным на развитие умения анализировать написанные слова, "видеть" буквы в них, а в результате сформировать внимательность, является игра, в основе своей имеющая тест "корректурная проба". Для нее берутся старые, пригодные лишь для макулатуры книги с крупным шрифтом. В течение 5 минут (только 5) детям предлагается вычеркнуть все встретившиеся буквы "а". При этом уславливается, что если ребята пропустят больше четырех букв, то они проиграли, 4 и меньше пропусков — выиграли. Выигравшие получают, например, зеленые фишки. Так как играть лучше каждый день, то подсчет выигрышей лучше вести раз в неделю, и победители чем-нибудь награждаются... Проверку заданий проводят сами ребята — сосед у соседа. Если они не заметят каких-то пропусков, хотя в этом возрасте дети более пристрастны к чужим работам, чем к своим, то это неважно, главное, что в течение нескольких минут ребенок будет находиться в состоянии сосредоточенности.

Затем игру можно усложнить. Например, вычеркивать ту букву, которая стоит в строчке первой

к

аомтмлвисрпнальмтчджрапнвирочттмико

аомтмлвисрпнальмтчджрапнвирочттмико

олимеастыщдеьнбанвисютспвныкрамсджым и т.д.

Следующий этап — одну букву в строчке вычеркивать, а другую подчеркивать.

Например, "е" — вычеркиваем, а букву "м" подчеркиваем:

Г

оворила мышка мышке — не хочу читать я книжки.

оворила мышка мышке — не хочу читать я книжки.

Другой вариант: "Сначала одну букву подчеркиваем, а другую вычеркиваем, затем по команде: "Внимание!" работа идет наоборот — первую вычеркиваем, а вторую подчеркиваем".

Например, "1-я часть работы: "С" — подчеркиваем, "О" — вычеркиваем, по команде: "Внимание!" проводится черта и начинается 2-я часть работы: букву "С" теперь вычеркиваем, а букву "О" — подчеркиваем".

Рос цветочек золотистый, Стал он круглый и пушистый,

Внимание!

Саша дунет, засмеется,

Пух по ветру понесется.

Там, куда упал султанчик,

Будет новый одуванчик.

Упражнение № 22.

Подобное упражнение можно провести на учебном материале, предложив ученикам грамматический анализ нескольких текстов. В тексте надо подчеркнуть одной чертой имена существительные, а прилагательные — двумя, затем по команд( "Внимание" — наоборот: существительные — двумя, а прилагательные — одной, например:

В январе мороз трескучий

И валится снег сыпучий,

В феврале у нас в оконце

Внимание!

Засверкало ярче солнце.

Стоял рыхлый снег в апреле,

Птички звонкие там пели.

Анализ результатов показывает, что через некоторое время использования таких игр-упражнений призыв учителя "быть внимательным" способен вызвать у детей состояние концентрации. Одновременно с введением таких игровых упражнений следует изменить установку ребенка на чтение учебника по русскому языку. Детей приучают к тому, что упражнения в учебнике русского языка, в отличие от "Родной речи", надо читать вслух так, как оно написано (называя непроизносимые согласные, знаки препинания и т.д.). При проверке ребенком выполненного задания следует подчеркнуть, что читать написанное нужно вслух и так, как будто это писалось кем-то другим — "другой девочкой", "плохо обученным щенком".

Практика показывает, что ученики младших классов с большим интересом и старанием относятся к таким занятиям, на которых в качестве специальной учебной задачи ставится формирование внимания, организованности.

Низкий уровень развития памяти

Память — это сложный психический процесс, исследованию которого посвящены труды многих ученых. Их результаты позволяют уже сейчас проводить эффективные занятия по ее развитию, используя нетрадиционные способы переработки и хранения информации. В связи с этим, готовясь к подобным занятиям, необходимо учитывать не только физиологический аспект функционирования процесса памяти, но и психологический.

1. Обработка информации, т.е. запись и извлечение, значительно облегчаются при осознанном выборе стимулов и концентрации на них внимания.

2. Одновременный учет логических и эмоциональных реакций гарантирует лучшую запись материала в памяти, а чем лучше качество самой этой записи, тем легче его извлечение.

3. Существует два вида памяти: кратковременная и долговременная. Кратковременная память поверхностна и непрочна. Чтобы информация из нее не исчезла уже через несколько секунд, приходится повторять ее про себя. Долговременная память имеет глубокие корни в сознании. Она подкрепляется поисками значения запоминаемого. Этот вид памяти связан со сложными мыслительными операциями.

4. Память субъективна и подвержена искажениям, т.к. воспоминания видоизменяются после каждого их извлечения.

Приведенные выше положения лежат в основе упражнений рекомендуемых для занятий со школьниками, имеющими низкий уровень развития памяти. Сам факт записи информации заключается в ее переводе в образную форму. Поскольку абстрактный образ запомнить сложнее, то первоочередной задачей является возможность научить детей преобразовывать эту информацию в конкретную зрительную форму. Такое зрительное представление (визуализация) какой-либо идеи состоит в мысленном создании картины — иллюстрации. Это занимает меньше 15 секунд, но гарантирует великолепное извлечение информации в будущем.

Упражнения для развития способности к воссозданию мысленных образов

Упражнение № 23. "Мысленные образы, отвечающие понятиям прямо или косвенно"

Упражнение проводится в два этапа. Т.к. детям в этом возрасте сложно удерживать мысленный образ достаточно долго без подкрепления, то на 1-м этапе необходимо использовать графическое изображение понятия. Учитель говорит детям: "Попробуйте к каждому из названных мной слов сделать какой-либо рисунок". Зрительный образ, прямо отвечающий понятию, возникает легко, почти автоматически, тогда как в случае косвенного соответствия нужны усилия воображения.

Примерный перечень возможных серий:

| Серия 1 | |

| Грузовик Гнев Веселая игра Дерево Наказание

| Умная кошка Мальчик-трус Капризный ребенок Хорошая погода Интересная сказка

|

| Серия 2 | |

| Веселый праздник Темный лес Отчаяние Смелость Глухая старуха | Радость Болезнь Быстрый человек Печаль Теплый ветер

|

| Серия 3 | |

| Сомнение Сила воли Успех Скорость Справедливость

| Зависть День Страх Сильный характер Хороший товарищ

|

2-й этап — представление слов или фраз в уме, без фиксации на бумаге.

Упражнение № 24. "Мысленные образы и эмоции"

"Я вам буду говорить фразы, а вы после каждой закройте глаза и представьте себе соответствующую картинку.

Лев, нападающий на антилопу.

Собака, виляющая хвостом.

Муха в вашем супе.

Миндальное печенье в коробочке в форме

ромба.

Молния в темноте.

Пятно на вашей любимой рубашке или юбке.

Капли, сверкающие на солнце.

Крик ужаса в ночи.

Друг, ворующий вашу любимую игрушку.

Теперь возьмите листок бумаги и попробуйте вспомнить записать названные фразы".

Это же упражнение можно использовать для тренировки зрительной памяти, а не слуховой. Тогда список фраз не произносится ведущим, а дается написанным на листке бумаги. Инструкция также меняется соответствующим образом: "Про читайте нижеприведенные строчки и после каждой строчки, закрыв глаза, представьте себе соответствующую картину".

Упражнение № 25. "Мысленные образы и их эмоциональная окраска"

"Закройте глаза и вообразите следующие картины:

Осиное гнездо

Осиное гнездо у вашей двери

Осиное гнездо у вашей кровати

Старик на скамейке

Старик на скамейке на солнце

Плачущий старик на скамейке на солнце

Острый нож

Острый нож, режущий мясо

Острый нож, режущий вам палец

Птичка, клюющая корм в саду

Птичка, купающаяся в луже

Птичка, взлетающая, спасаясь от кошки

Возьмите листок бумаги и запишите, что вам запомнилось".

Упражнение № 26. "Фигуры" (тренировка зрительной памяти)

Дети разбиваются на пары. Сначала один в паре раскладывает спички на столе и накрывает их листом бумаги, затем, подняв его на 1-2 сек, показывает своему товарищу полученную фигуру. Посмотрев, второй игрок закрывает глаза и старается усчитать количество использованных спичек. Затем открывает глаза и выкладывает из своих спичек " сфотографированную" фигуру. После этого первый игрок поднимает лист и сверяет количество и правильность расположенных спичек с оригиналом. Затем играющие меняются ролями. По мере тренированности к количеству и месту расположения добавляется для упоминания еще и цвет. Переходить к следующему упражнение можно в случае, если ребенок свободно удерживает в воображении не менее 10 спичек.

5. Мысленные образы и умение видеть главное и особенности (усложненный вариант упражнения № 23). Используется для тренировки слуховой памяти. Берется 200-300 спичек. Вы .диктуете детям слова, а их задача — выкладывать из спичек образ, который эти слова у них вызывают. (Например, трактор может вызвать образ ломаной линии от звука "р-р-р".) Спички южно класть в любом положении, ломать. Слова диктуются с паузой в 1 минуту. После того, как закончили диктовать слова, дети должны по составленным ими "образам-спичкам" воспроизвести слова. По мере тренированности повышается скорость и увеличивается количество слов. Теперь, когда дети научились создавать зрительные образы, облекая их в конкретную форму, обратитесь к другой стороне процесса запоминания — осознанному восприятию. Научить детей концентрировать внимание на запоминаемом объекте поможет вам привлечение к его исследованию чувств как стимуляции деятельности мозга.

Упражнения на осознанное восприятие

Упражнение № 27. "Осознание визуального материала"

Для этого упражнения потребуются листок бумаги, карандаши и секундомер. На рисунке, приведенном ниже, представлены 12 изображений. Детям предлагается рассмотреть рисунки первой строки, закрыв остальные листом бумаги, чтобы они не отвлекали внимание. Спустя 30 секунд попросите их закрыть целиком всю страницу и нарисовать по памяти предметы первой строки. Затем предложите им сравнить, насколько их рисунки соответствуют рисункам образца. Далее перейдите к следующей строке. С двумя последними строками поработайте одновременно.

Упражнение № 28. "Пробуждение "чувства деталей'

Перейдите от конкретных изображений к абстрактным. Предложите детям для начала четыре абстрактные фигуры.

Каждую из них они должны рассматривать в течение минуты, закрывая при этом остальные, чтобы не отвлекать внимание. Затем попросите ребят мысленно представить себе эти фигуры во всех деталях и по памяти начертить каждую на бумаге.

Упражнение № 29. "Осознание словесного материала" (используется как для тренировки зрительной памяти, так и слуховой)

Цель этого упражнения — заставить детей поразмышлять о словах. Ведущий говорит: "Сейчас я буду читать (показывать) (в зависимости от тренируемого типа памяти) слова, услышав (увидев) каждое слово, представляйте себе внешний вид данного предмета, его вкус, запах, звуки, которые он может издавать, и т.п. Например, зубная паста на вид белая и блестящая, с мятным запахом и вкусом острым и сладким одновременно".

|

В качестве предварительной тренировки можно предложить детям сначала описывать вслух вызываемые при помощи чувств образы и лишь после этого переходить к работе "только в уме".

Упражнение № 30. "Оживление"

К этому упражнению желательно переходить после того, как будут хорошо освоены предыдущие, т.к. оно требует сформированности умения переводить информацию в зрительный образ (навыка визуализации) и особой концентрации внимания, вызываемой осознанностью восприятия.

Предложите детям представить себе какого-либо зверя, животное. После того, как образ создан, попросите их "оживить" картинку, т.е. чтобы животное начало двигаться, жить своей жизнью в воображении. Пусть дети расскажут друг другу про своих зверей. Затем подведите итоги, чей рассказ оказался самым интересным. После упражнений с живыми существами можно переходить к "оживлению" предметов. Упражнение выполняется сначала с закрытыми глазами, а потом с открытыми. Всего на различных занятиях

предлагается для достижения хорошего результата оживить 50 живых существ и 100 предметов. Можно провести это упражнение в качестве игры в волшебника: ребенку предлагается стать волшебником, способным оживлять при помощи волшебной па-дочки все, что угодно. Например, он касается в своем воображении предмета и он оживает, затем "волшебник" рассказывает всем, что он видит; после роли меняются.

Все приведенные выше упражнения способствуют записи информации, что необходимо для пользования кратковременной памятью. При этом данные памяти, идущие от восприятия, в соответствии с решаемой задачей дополняются данными, хранящимися в долговременной памяти. В то же время, чтобы воспоминания кратковременной памяти перешли на длительное хранение, т.е. в долговременную память, они должны подвергнуться специальной обработке — структурированию и упорядочиванию. Таким образом, становится ясно, что подобный процесс передачи невозможен без участия в нем мыслительных операций. Первичная обработка по систематизации и классификации запоминаемых объектов происходит с помощью операций установления сходства и различий, при обязательном участии эмоциональной сферы. Это обеспечивает деление информации на категории (для удобства хранения) и снабжает ее опознавательными сенсорными знаками, облегчающими извлечение из памяти. В связи с этим работа по тренировке долговременной памяти должна начинаться с необходимости развития у детей умения сравнивать запоминаемые предметы, находить в них черты сходства и отличия.

Упражнение № 31.

Все анализируемые предметы исследуются по одной и той же схеме: от эмоций к логике. Приведем план такого анализа.

1. Эмоциональное восприятие предмета.

"Посмотри, какое он производит на тебя впечатление? Как тебе нравится его цвет, форма, те предметы, которые его окружают, выделяются на общем фоне?"

Подобные вопросы учителя должны натолкнуть ребенка на анализ его эмоциональных реакций. Задача ведущего — вовлечь школьника в активный процесс восприятия, в который сознательно включается эмоциональный фактор, гарантирующий лучшую долговременную запись в памяти. Постарайтесь выяснить, что произвело на ребенка самое яркое впечатление.

2. Анализ вызванных эмоций.

"Скажи, этот предмет тебе приятен или нет? Он тебя раздражает или успокаивает? Кажется впечатляющим или бесцветным? Грустным или забавным? Увлекательным или скучным?"

Учите ребенка прислушиваться к своим эмоциям, разбираться в них. Такого рода размышления о вызываемых эмоциях способствуют лучшему закреплению следов в памяти.

Логическая часть. Простая стратегия анализа позволит сосредоточиться на главных, особо значимых аспектах.

3. Установление общего смысла.

"Посмотрите на предмет. Что это за предмет? Как он называется?"

4. Рассматривание с точки зрения композиции.

"Посмотрите, какие использованы краски, дополнительные элементы, выгодно отличающие предмет? Что находится на переднем плане? и т.д."

Постарайтесь своими вопросами вовлечь ребенка в пространственное восприятие объекта.

5. Анализ деталей.

Теперь вы должны найти с детьми наиболее значимые элементы, дающие специфическую информацию о предмете. Углубитесь в описание, сосредоточиваясь на отдельных деталях. Этот этап может быть более или менее сложным в зависимости от количества деталей, которые должны запомнить дети.

6. Синтез.

"Закроите глаза и попробуйте мысленно представить себе (исследованный объект). Скажите, что вы четко видите на этой картинке? Возьмите карандаши (краски) и нарисуйте как вы его запомнили".

В заключение можно сравнить полученные рисунки.

Для упражнений в приведенном выше анализе используются предметы, доступные в ваших условиях:

— фрукты или овощи; начните с одного объекта, постепенно переходя к сравнению нескольких одного и того же семейства;

— цветы и растения;

— деревья; исследуйте с детьми их общую форму, крону, ветки, листья, цветки, плоды или сережки (если имеются);

— животные (например, кошки, собаки, птицы);

— близкие окрестности (близлежащие улицы, парки и т.д.);

— люди; лица, голоса, привычки своих друзей, товарищей.

Упражнение № 32.

Ученику предлагают запомнить предметы, изображенные на 3-4 картинках, и назвать их по памяти. Затем ребенок должен отыскивать их изображение на 10-12 похожих картинках, но беспорядочно разбросанных. Это же упражнение можно использовать для узнавания букв или цифр, применяя специально изготовленные карточки или кассу букв и цифр.

Постепенно количество запоминаемых картинок можно увеличивать.

Описанные выше упражнения помогут детям научиться упорядочивать запоминаемую информацию. Для извлечения же информации необходимо "ушко" или "ниточка", за которую ее можно было бы вытаскивать. Таким инструментом являются ассоциации. Ассоциация — это психический процесс, в результате которого одни представления и понятия вызывают появление в уме других. Обычно ассоциации устанавливаются скорее интуитивно, чем логично, хотя сама подобная работа невозможна без умения находить сходства или различия. Вот почему предыдущая деятельность должна быть проведена особенно тщательно.

Упражнения, направленные на способность устанавливать связи между элементами материала

Упражнение № 33. "Двойная стимуляция памяти"

Перед учеником раскладывают 15-20 карточек с изображением отдельных предметов (например, яблоко, троллейбус, чайник, самолет, ручка, рубашка, автомобиль, лошадь, флажок, петух и т.д.). Ребенку говорят: "Я сейчас назову тебе несколько слов. Посмотри на эти картинки, выбери из них ту, которая поможет тебе запомнить каждое слово, и отложи ее в сторону'. Затем читается первое слово. После того, как ученик отложит картинку, читается второе слово и т.д. Далее ученик должен воспроизвести предъявленные слова. Для этого он берет по очереди отложенные в сторону картинки и с их помощью припоминает те слова, которые ему были названы.

Примерный набор слов:

"пожар", "завод", "корова", "стул", "вода", "отец", "кисель", "сидеть", "ошибка", "доброта" и т.д.

Упражнение № 34.

Вы даете детям несколько слов, их необходимо перегруппировать, объединяя по какому-либо признаку, чтобы облегчить запоминание; а потом придумать историю, которая свела бы их вместе.

| Медведь Тележка Пчела Колокольчик Ромашка

| Воздух Ваза Кот Солнце Вода

|

Упражнение № 35.

"Посмотрите внимательно на рисунок. На нем представлены. названия животных. Вообразите себе этих животных в тестах, где помещены, их названия, и придумайте историю, связывающую их между собой".

Затем рисунок закрывается и дети должны на листке бумаги воспроизвести названия животных на их местах.

Упражнение № 36.

Цель этого упражнения — побудить детей к ассоциативному мышлению. Предложите им несколько слов и общими усилиями постарайтесь зафиксировать все ассоциации, которые придут им на ум при чтении этих слов, например:

Верблюд — горб, гора, пустыня, кактус, песок и т.д.

В конце попросите детей поработать самостоятельно над 2-3 словами. Применяйте это упражнение как можно чаще, формируя тем самым навык ассоциативного мышления.

Примерный набор слов:

ноготь, стакан, солнечный, осленок и т.п.

Упражнение № 37. "Конкретизация абстрактного"

"Найдите конкретные зрительные образы, которые могут ассоциироваться с каждым из приведенных ниже слов, например, любовь/сердце и т.д."

| Зима Смерть Свобода Танец Справедливость Нежность

| Время Жара Обед Энергия Скорость Виновность

| Бедность Терпение Болезнь Скука Надежда Счастье

|

Все эти упражнения направлены на формирование умения устанавливать логичные ассоциации, т.е. развивают логический вид запоминания. Однако в школе часто нужно запомнить материал, внешне логически не связанный. Для формирования этого умения мы предлагаем следующие упражнения.

Упражнение № 38. "Нелогичные ассоциации'

Дайте детям несколько слов, логически не связанных между собой.

Книга Цветок Сосиска Мыло

Предложите им попробовать найти ассоциации, которые бы связывали эти слова. Пусть они фиксируют первые пришедшие на ум ассоциации. Постарайтесь дать простор их воображению, не ограничивайте их рамками логичных ассоциаций. В результате должна получиться маленькая история.

Используйте это упражнение как можно чаще, чтобы выработать у детей устойчивый навык.

Упражнение № 39. "Нелогичные" парные ассоциации слов"

В этом упражнении требуется объединить в воображении два предмета, не имеющих ничего общего друг с другом, т.е. не связанные между собой естественными ассоциациями.

"Попробуйте создать в уме образ каждого предмета. А теперь мысленно объедините оба предмета в одной четкой картинке. Предметы могут объединяться по любой ассоциации, дайте волю своему воображению. Пусть, например, даны слова "волосы" и "вода"; почему бы не вообразить волосы, промокшие под дождем, или волосы, которые моют? Постарайтесь нарисовать как можно более яркую картинку".

Примерные пары для тренировки:

| Горшок - коридор Ковер – кофе Кольцо - лампа Ноготь - книга Жук - кресло

| Солнце - палец Двор - ножницы Котлета - песок Обезьяна – пальто Зубной врач — туалет

|

Сначала пускай дети потренируются вслух, рассказывая друг другу свои картинки, затем поработают самостоятельно. На следующих занятиях продиктуйте им по одному слову из каждой пары — они должны вспомнить и записать второе. Обратите их внимание на полученный результат.

Упражнение № 40. "Запоминание слов"

Теперь можно попробовать научить детей запоминать несколько логически не связанных слов. Начните с 10 слов, например:

дерево стол река корзина расческа мыло ежик резинка книга солнце

Эти слова надо связать в рассказ:

"Представьте зеленое красивое ДЕРЕВО. Из него начинает расти в сторону доска, из доски вниз опускается ножка, получается СТОЛ. Приближаем свой взгляд к столу и видим на нем лужу, которая стекает вниз, превращаясь в целую РЕКУ. Посередине реки образуется воронка, которая превращается в КОРЗИНУ. Корзина вылетает из реки на берег. Вы подходите, отламываете один край — получается РАСЧЕСКА. Вы. берете ее и начинаете расчесывать свои волосы, а затем мыть их МЫЛОМ. Мыло стекает и остаются волосы, торчащие ЕЖИКОМ. Вам очень неудобно и вы. берете РЕЗИНКУ и стягиваете ею волосы. Резинка не выдерживает и лопается. Когда она падает вниз, разворачивается по прямой линии и превращается в КНИГУ. Вы открываете книгу, а из нее прямо вам в глаза ярко светит СОЛНЦЕ".

Сначала пусть дети пытаются представить рассказ, составленный вами, затем практикуются сами, придумывая рассказ (используются другие слова) и делясь им друг с другом. На заключительном этапе — вы диктуете им слова, а они, самостоятельно воображая, запоминают их.

Постепенно количество слов, предназначенных для запоминания, увеличивается,

Задача учителя во всей этой работе — привести подобную запись, упорядочение и извлечение материала из памяти в устойчивый навык работы с информацией.

Теперь остановимся непосредственно на запоминании материала, часто используемого в школьной программе.

Упражнение № 41. "Запоминание стихов"

Любой текст можно представить мысленными образами, на этом и основана предлагаемая техника запоминания, которой следует обучать детей.

В огороде чучело

Шляпу нахлобучило

Рукавами машет —

И как будто пляшет!

Это чучело — оно

Сторожить поставлено,

Чтобы птицы не летали,

Чтоб горошек не клевали.

Вот какое чучело

Шляпу нахлобучило,

Синий шарф на палке —

Пусть боятся галки!

(И.Михайлова)

а) Прочитайте внимательно первую строчку стихотворения.

б) Закройте глаза и попробуйте зримо представить себе содержание этой строки в уме. Постарайтесь нарисовать картинку яркой, почувствовать, как вы к ней относитесь: нравится вам ее содержание или нет.

в) Перейдите к следующей строчке. Прочитайте ее вслух и представьте в своем воображении. Продолжайте то же самое со всеми строчками.

У детей в голове должна получиться очень ясная картина образов, содержащихся в стихотворении. Дайте им задание прочитать все стихотворение вслух без остановок, подкрепляя слова возникающими зрительными образами.

г) "Теперь, — говорите вы детям, — попробуйте вспомнить стихотворение, отталкиваясь от мысленных образов. Закройте глаза и воспроизведите те образы, которые вам запомнились. Опишите их своими словами".

д) Проверьте себя, повторно перечитывая стихотворение вслух. Если нужно, подправьте образы, перечитывая стихотворение еще раз внимательно. Исправьте также последовательность, в которой эти образы у вас возникают.

е) Произнося стихотворение, вслушайтесь в звучание слов. Обращайте внимание на ритм и рифмы.

Каждый раз обсуждайте заучиваемое стихотворение; опишите и охарактеризуйте с детьми стихи, попросите их поделиться впечатлениями от самого текста.

Упражнение № 42. "Запоминание текста"

Очень часто учитель сталкивается с трудностями в обучении детей пересказу как в устной форме, так и в письменной (изложении). Предлагаем вам примерный вариант работы с текстом, облегчающий его запоминание.

1. Определите основную идею содержания текста. Выявите главное — о чем идет речь? Для этого разрешите детям бегло просмотреть текст. Обратите внимание ребят на заголовок.

2. Спросите, из скольких частей состоит текст. Теперь постарайтесь помочь им поставить вопросы к каждой части, основываясь на подзаголовках (если есть), а затем при чтении дайте им возможность найти на них ответы. Это позволит детям проследить развитие главной идеи произведения.

3. Составьте с детьми план текста, выявляющий его структурную композицию. Для этого разбейте текст на длинные абзацы, содержание внутри которых объединено общей идеей. План можно составить письменно, а можно подчеркивать ключевые слова в абзаце, которые и составят основную мысль.

4. Предложите детям пересказать эти идеи сначала вслух, а затем про себя.

5. Теперь дети должны тотчас же повторно просмотреть текст, вновь акцентируя внимание на основных идеях, порядке их изложения и выделяя яркие образы и примеры, подкрепляющие основную мысль.

При чтении просите детей зримо воспроизводить образы, подсказываемые текстом.

6. Перейдите к рассмотрению деталей произведения. Выявите вместе с детьми самые существенные из них.

7. Наконец, перейдите к личным комментариям и замечаниям детей. Выясните, что думают ребята об отношении автора к главным героям, событиям. Попросите их доказать это. Затем перейдите к обсуждению впечатлений самих детей. Старайтесь, чтобы дети не ограничивались согласием или несогласием с автором, а выражали, почему их мнение таково. Попросите их точно описать, что им нравится, а что нет.

8. В заключение дайте ребятам возможность ответить на шесть простых вопросов: Кто делает, Что, Когда, Почему, Где, Как? Это позволит дольше сохранить прочитанное в активной зоне детской памяти.

Упражнение № 43. "Запоминание чисел"

Запоминание чисел — важная проблема, с которой сталкиваются учителя, например, при изучении таблиц сложения или умножения. Предлагаемый вариант запоминания требует серьезной и продолжительной работы с детьми, особого творчества учителя, поэтому может быть использован учителями по желанию.

Система основана на использовании визуальных образов и их элементов — контуров, форм, геометрических фигур, цветов и оттенков.

Каждой цифре присваивается свой визуальный код, например:

ноль — круг (или овал)

один – столб (кол, свеча)

два - близнецы (пра ботинок)

три – треугольник (трехколесный велосипе)

четыре- квадрат (четыре лапы животного)

пять – звезда (пятиугольник)

шесть – навесной замок открытый

семь – коса (Белоснежка и семь гномов)

восемь – песочные часы (очки)

девять - улитка

десять – пальцы двух рук

Нетрудно связать такие образы в цепочку, соответствующую ряду цифр, который нужно запомнить, например:

2х2=4

"Близнецы, стоящие в квадратном окне" или "Пара ботинок папы и пара ботинок мамы стоят на квадратном коврике".

Другой пример:

4+5=9

"В квадрате нарисована звезда, и по рисунку ползет улитка".

Можно воображать любые, самые несуразные сценки. 174

Упражнение для использования визуального кода

Упражнение № 44.

Воспользовавшись визуальным кодом, попробуйте вместе с детьми найти ассоциации для запоминания числа указанных ниже предметов. Например, одна корова — корова, привязанная к колышку или столбу. Эти картинки помогут вспомнить школьникам о цифре 1 и слове "корова".

| Одна корова Две автомашины Три рубашки Четыре зеркала Пять солдат | Шесть карандашей Семь шариков Восемь стульев Девять колец Десять стаканов

|

Упражнение № 45.

Теперь предложите им по памяти записать число приведенных предметов в следующем (уже измененном) порядке:

Рубашка (?) солдаты (?) карандаши (?) шарики (?) коровы (?) кольца (?) машины (?) зеркала (?) стулья (?) стаканы (?)

В заключение хотелось бы остановиться на традиционном методе запоминания — повторении. Без повторения невозможно продолжительное сохранение информации, т.к., хранясь в памяти, она подвергается постоянным изменениям: искажается при каждом повторном вспоминании. Вот почему повторение не только не устарело как метод фиксации материала, но и просто необходимо в работе памяти. Существуют особые секреты использования этого вида работы. Применяя их на занятиях со школьниками, он может принести гораздо большие успехи, чем раньше.

Упражнение № 46. "Особый путь зубрежки"

1. Повторение слова или фразы, которую надо запомнить, про себя.

2. Подождать 1 секунду и повторить снова.

3. Подождать 2 секунды и повторить снова.

4. Подождать 4 секунды и повторить снова.

Ожидание — это эмоционально загруженное состояние. Удержание информации в этом состоянии не дает ей выскочить, она бьется и взбивает связи с другими понятиями.

5. Повторите через 10 минут (необходимо для запечатления).

6. Для уверенного перевода в долговременную память повторить через 2-3 часа.

7. При необходимости через 1-2 месяца; через 1 год.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

МЫШЛЕНИЯ

Коррекционные упражнения, направленные на развитие образного мышления

Само понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому усилия учителя должны быть сосредоточены на формировании у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. визуализировать. Упражнения на формирование подобного умения достаточно подробно описаны в коррекционной программе развития памяти (см. "Низкий уровень развития памяти"). Не будем повторяться, и дополним их другими.

Упражнение № 47. Игра типа "На что это похоже"?

| | | | |

Упражнение № 48. Игра типа "Дополни до…

Упражнение № 49. Игра типа "Догадайся, кто нарисован

Упражнение № 50. Задание типа "Заполни пробел"

После того, как процесс визуализации достаточно хорошо усвоен детьми, можно переходить к непосредственному оперированию образами, т.е. к решению простейших мыслительных задач с опорой на представления.

Упражнение № 51. Игра "Кубики"

Материал состоит из 27 обычных кубиков, склеенных между собой так, что получается 7 элементов:

Осваивается эта игра поэтапно.

Первый этап — рассматривание элементов игры и нахождение сходства их с предметами и формами. Например, элемент 1 — буква Т, 2 — буква Г, элемент 3 — уголок, 4 — зигзаг молнии, 5 — вышка со ступеньками, 6 и 7 — крылечко. Чем больше будет найдено ассоциаций, тем лучше и эффективнее.

Второй этап — освоение способов присоединения одной части к другой.

Третий этап — складывание объемных фигур из всех частей по образцам с указанием составных элементов. Целесообразно проводить работу в следующей последовательности: предложить детям сначала рассмотреть образец, затем расчленить его на составляющие элементы и сложить такую же фигуру.

Четвертый этап — складывание объемных фигур по представлению. Вы показываете ребенку образец, он тщательно его рассматривает, анализирует. Затем образец убирают, а ребенок должен составить из кубиков ту фигуру, какую он видел. Результат работы сравнивается с образцом.

| СТЕНКА |

В качестве материала для решения мыслительных задач с опорой на образное мышление могут быть использованы и счетные палочки.

Упражнение № 52. "Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек"

Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное количество палочек.

"Дана фигура из 6 квадратов. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 квадрата".

"Дана фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, чтобы получилось 4 треугольника".

'Составить два разных квадрата из 7 палочек".

Задачи, решение которых состоит в перекладывании палочек

с целью видоизменения фигуры.

"-В фигуре переложить 3 палочки так, чтобы, получилось 4 равных треугольника".

"В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, чтобы получилось 3 таких же квадрата".

"Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы получился флажок".

"Переложить 6 палочек так, чтобы, из корабля получился танк".

"Переложить 2 палочки так, чтобы фигура, похожая на корову, "смотрела в другую сторону".

"Какое наименьшее количество палочек нужно переложить, чтобы убрать мусор из совочка?"

Очень хорошим упражнением на развитие наглядно-образного мышления является лабиринт. Имеется в виду методика исследования наглядно-образного мышления "Лабиринт" (см. Психодиагностические методики). На основе материала методики учитель может составить собственные лабиринты и использовать их на коррекционных занятиях.

Упражнения, направленные на развитие абстрактно -логического мышления

Функционирование данного типа мышления происходит с опорой на понятия. Понятия отражают сущность предметов и выражаются в словах или других знаках. Обычно этот тип мышления только начинает развиваться в данном возрасте, однако в программу уже включаются задания, требующие решения в абстрактно-логической сфере. Это и определяет трудности, возникающие у детей в процессе овладения учебным материалом. Мы предлагаем следующие упражнения, которые не просто развивают абстрактно-логическое мышление, но и по своему содержанию отвечают основным характеристикам данного типа мышления.

Упражнение № 53. "Формирование понятий на основе абстрагирования и выделения существенных свойств конкретных объектов"

"Автомобиль ездит на бензине или другом топливе;

трамвай, троллейбус или электричка движутся от электричества. Все это вместе можно отнести к группе " транспорт". Увидев незнакомую машину (например, автокран), спрашивают: что это? Почему? "

Подобные упражнения выполняются и с другими понятиями: инструменты, посуда, растения, животные, мебель и т.д.

Упражнение № 54. "Формирование искусственных понятий" (по Л.С.Выготскому — Л.С.Сахарову)

Материал: Три набора карточек (по девять карточек в каждом наборе). На карточках изображены геометрические фигуры (по одной на каждой карточке): треугольник, квадрат, круг. Каждая фигура изображена на фоне трех степеней насыщенности: бледно-розовом, розовом, красном. В первом наборе все фигуры черного цвета. Во втором — белого, в третьем — серого. На оборотной стороне карточек записаны бессмысленные сочетания из трех букв (для первого набора — пак, для второго — бро, для третьего — вил). Учитель делит карточки на группы и предлагает детям угадать задуманную комбинацию фигур. Признаки, объединяющие фигуры в группу, ученик должен выявить, иногда пользуясь бессмысленными словами, записанными на оборотной стороне карточек: фигуры, принадлежащие к одной и той же группе, на обороте имеют одинаковые надписи. Очень важно подвести детей к тому, чтобы они как можно реже заглядывали на оборотную сторону карточки. Таким образом, перед детьми стоит задача — образовать искусственные понятия, пользуясь двумя рядами стимулов: один ряд выполняет функцию объекта, на который направлена деятельность учащихся, другой ряд — функцию знаков, организующих их деятельность.

Упражнение № 55. "Формирование умения отделять форму понятия от его содержания"

"Сейчас я буду говорить тебе слова, а ты отвечать мне, какое больше, какое меньше, какое длиннее, какое короче.

— Карандаш или карандашик? Какое короче? Почему?

— Кот или кит? Какое больше? Почему?

— Удав или червячок? Какое длиннее? Почему?

—Хвост или хвостик? Какое короче? Почему?"

Учитель может придумать свои вопросы, ориентируясь на приведенные выше.

Упражнение № 56. "Формирование умения устанавливать связи между понятиями"

Приведенное ниже упражнение предполагает установление отношений, в которых находятся данные слова. Примерная пара слов является как бы ключом выявления этих отношений. Зная их, можно подобрать пару к контрольному слову. Работа с этим упражнением ведется совместно учителем и детьми. Задача учителя — подвести ребят к логическому выбору связей между понятиями, возможности последовательно выявлять существенные признаки для установления аналогий. Каждое задание досконально разбирается: находится логическая связь, переносится на приведенное рядом слово, проверяется правильность выбора, приводятся примеры подобных аналогий. Только когда у детей будет сформировано устойчивое и последовательное умение устанавливать логические ассоциации, учитель может переходить к заданиям для самостоятельной работы.

Примерные виды заданий:

| 1. Лошадь | Корова |

| жеребенок | пастбище, рога, молоко, теленок, бык |

| 2. Яйцо | Картофель |

| скорлупа | курица, огород, капуста, суп, шелуха |

| 3. Ложка | Вилка |

| каша | масло, нож, тарелка, мясо, посуда |

| 4. Коньки | Лодка |

| зима | лед, каток, весло, лето, река |

| 5. Ухо | Зубы |

| слышать | видеть, лечить, рот, щетка, жевать |

| 6. Собака | Щука |

| шерсть | овца, ловкость, рыба, удочка, чешуя |

| 7. Пробка | Камень |

| плавать | пловец, тонуть, гранит, возить, каменщик |

| 8. Чай | Суп |

| сахар | вода, тарелка, крупа, соль, ложка |

| 9. Дерево | Рука |

| сук | топор, перчатка, нога, работа, палец |

| 10. Дождь | Мороз |

| зонтик | полка, холод, сани, зима, шуба |

| 11. Нож | Стол |

| сталь | вилка, дерево, стул, пища, скатерть |

| 12. Птица | Человек |

| гнездо | люди, птенец, рабочий, зверь, дом |

Упражнение № 57. "Формирование умения выделять существенные признаки для сохранения логичности суждений при решении длинного ряда однотипных задач"

Учитель говорит детям: "Сейчас я прочитаю вам ряд слов. Из этих слов вы должны будете выбрать только два, обозначающие главные признаки основного слова, т.е. то, без чего этот предмет не может быть. Другие слова тоже имеют отношение к основному слову, но они не. главные. Вам нужно найти самые главные слова. Например, сад... Как вы думаете, какие из данных слов главные: растения, садовник, собака, забор, земля, т.е. то, без чего сада быть не может? Может ли быть сад без растений? Почему?.. Без садовника... собаки... забора... земли?.. Почему?"

Каждое из предполагаемых слов подробно разбирается. Главное, чтобы дети поняли, почему именно то или иное слово является главным, существенным признаком данного понятия.

Примерные задания:

а) Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище)

б) Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода)

в) Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед)

г) Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены)

д) Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево)

е) Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага)

ж) Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила)

з) Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово)

и) Война (самолет, пушки, сражения, ружья, солдаты)

Это упражнение позволяет целенаправить поиск решения, активизировать мышление, создать определенный уровень абстрагирования.

Работа учителя по формированию у детей умения выделять существенные признаки понятий, устанавливать различные отношения подготавливают благоприятную почву для развития способностей к образованию суждений, как более высокой ступени в развитии абстрактно-логического мышления. Целенаправленность суждений, степень их глубины зависит от умения ребенка оперировать смыслом, понимать переносный смысл. Для этой работы учитель может использовать различный литературный материал, пословицы, поговорки, содержащие в себе возможности вербализации и трансформации текста.

Упражнение № 58. "Формирование способности оперирования смыслом"

"Сейчас я прочитаю тебе пословицу, а ты попробуй подобрать к ней подходящую фразу, отражающую общий смысл пословицы, например:

Семь раз отмерь, а один раз отрежь

а) Если сам отрезал неправильно, то не следует винить ножницы

б) Прежде чем сделать, надо хорошо подумать

в) Продавец отмерил семь метров ткани и отрезал

Правильный выбор здесь — "Прежде чем сделать, надо хорошо подумать", а ножницы или продавец — лишь частности и не отражают основного смысла".

| Примерные задания: 1. Лучше меньше, да лучше | а) Одну хорошую книгу прочесть полезней, чем семь плохих б) Один вкусный пирог стоит десяти невкусных | ||

| 2. Поспешишь — людей насмешишь | а) Клоун смешит людей б) Чтобы сделать работу лучше, надо о ней хорошо подумать в) Торопливость может привести к нелепым результатам | ||

| 3. Куй железо, пока горячо | а) Кузнец кует горячее железо. б) Если есть благоприятные возможности для дела, надо сразу их использовать в) Кузнец, который работает не торопясь, часто успевает больше, чем тот, который торопится | ||

| 4. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая | а) Не стоит кивать на обстоятельства, если дело в тебе самом б) Хорошее качество зеркала зависит не от рамы, а от самого стекла в) Зеркало висит криво |

| |

| 5. Не красна изба углами, а красна пирогами | а) Нельзя питаться одними пирогами, надо есть и ржаной хлеб б) 0 деле судят по результатам в) Один вкусный пирог стоит десяти невкусных |

| |

| 6. Сделал дело -гуляй смело | а) Если выполнил работу хорошо, можешь отдохнуть б) Мальчик вышел на прогулку |

| |

| 7. Умелые руки не знают скуки | а) Петр Иванович никогда не скучает б) Мастер своего дела любит и умеет трудиться |

| |

| 8. Не в свои сани не садись | а) Если не знаешь дела, не берись за него б) Зимой ездят на санях, а летом на телеге в) Езди только на своих санях |

| |

НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ПРИЕМОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование учебных умений происходит в ходе правильно организованных занятий. Эти умения можно рассматривать как элементы учебной деятельности, которые развиваются и совершенствуются на последних этапах обучения.

Упражнение № 59. "Формирование умения принять учебную задачу"

Формирование данного умения происходит путем выполнения действий на основе данного учебного материала:

1. Преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего отношения изучаемого объекта.

2. Моделирование выделенного отношения в предметной, графической или буквенной форме.

В качестве материала можно использовать 3 пересекающихся класса геометрических фигур, составленные по 3 признакам: цвету, форме и размеру (методика поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина). Действие организуется последовательно в предметном, графическом и вербальном планах.

Первый этап. Формирование условно-динамической позиции

Перед ребенком выкладываются все геометрические фигуры. В экспериментальную ситуацию вводятся условные лица (куклы).

Задание следующее: распределить между куклами фигурки так, чтобы каждой из них принадлежал какой-нибудь признак. В данной ситуации ребенок последовательно занимает позицию каждого условного лица, и, уже исходя из новой позиции, определяет, кому принадлежат выбранные фигуры. Дальше игра продолжается: куклы должны построить дом, а для того, чтобы взять нужный кирпич, необходимо найти его хозяина и спросить разрешение. Ребенка спрашивают: "Если ты сейчас Миша, какие тебе нужны кирпичи? Чьи они?" И обратный вопрос: "Ты — Миша, какие кирпичи общие у Андрюши с Петей? У тебя с Петей? У тебя с Андрюшей?" Определение общих классов опосредуется их принадлежностью условным лицам.

Второй этап. Графическое действие

Вводятся условные обозначения: "хозяева" изображаются разноцветными кружками, классы принадлежащих им предметов обозначаются символическими рисунками. В этой серии дети обучаются определять целый класс фигур по его пересечениям с другими классами, по подклассу и дополнительным классам. В отличие от первой серии в данной ребенок не знает, кому принадлежит класс фигур. Требуется определить, какой класс принадлежит лицу, чью роль он принимал, если известно, к кому относятся два подкласса этого класса или пересечение двух классов. Ребенок производит операции над классами, устанавливая их принадлежность условным лицам, чьи позиции он последовательно занимал.

Затем действия производятся на вербальном уровне — ребенку называют свойства фигур, а он указывает их "хозяев", и наоборот, упоминались "хозяева", а учащийся описывал принадлежащие им фигуры, т.е. в данной серии у ребенка формируется умение ориентироваться при классификации не на отдельные признаки предметов, а на их соотношение и на этом основании причислять предметы к тому или иному классу. Для формирования данных умений можно использовать и другое упражнение, в котором действия производятся на материальном уровне: ребенку даются коробочки разных цветов, в каждой из которых лежит кубик. По цвету кубик либо совпадает, либо не совпадает с коробочкой. По признаку цвета — совпадению или несовпадению окраски коробочки и кубика — можно составить 2 класса коробок. В ситуацию вводятся куклы, каждая из которых выступает "хозяином" какого-либо одного класса. Сначала ребенок последовательно занимает условные позиции и определяет, кому принадлежат подклассы и классы фигур. После этого учитель, а затем ученик перемещают кубики в коробочки так, чтобы соотношение цветов стало иным. Новое соотношение признаков в предмете изменяет его принадлежность тому или иному классу (лицу), что и определяет ребенок.

На графическом этапе вводятся условные обозначения для коробок и лежащих в них кубиков. Кроме того, детям предлагается система стрелок, которыми обозначается переход предмета в другой класс при изменении соотношения признаков. Система стрелок и условные обозначения представляют собой знаки, которые вырабатываются по ходу обучения совместно ребенком и учителем. Знаки выступают средством как оперирования классами, так и общения ученика с учителем (точнее, их совместной работой). Это обеспечивает возможность перехода к вербальному этапу обучения.

Критерием сформированности действия является умение ребенка занять позицию учителя и самостоятельно вести игру между собой. Подобный обмен ролями возможен лишь при осознании ребенком структуры задачи и средств ее решения. Переходя на позицию учителя, ребенок принимает на себя все его функции — постановку задачи и контроль за его выполнением.

Формирование умения принять учебную задачу тесно связано с такой мыслительной операцией, как анализ и переход к теоретическому обобщению, следствием которого является простейшее умозаключение. В связи с этим можно использовать следующее упражнение.

Учебный материал составляют геометрические тела, различные по форме (цилиндры и граненые фигуры), по высоте (10 и 15 см), и по цвету — 6 цветов.

1 группа: низкие граненые (8 фигур). Их название бик.

2 группа: высокие граненые (7 фигур). Их название гур.

3 группа: низкие цилиндры (3 фигуры). Их название цев.

4 группа: высокие цилиндры (3 фигуры). Их название лаг.

Учитель ставит перед ребенком учебную задачу: "Перед тобой расположены фигуры. У каждой есть свое название. Причем одно и то же название имеют несколько фигур. Вот, например, эта фигурка (низкая белая шестигранная призма) называется бик. Повтори, пожалуйста, как она называется. Ты должен отобрать сюда другие фигурки, которые, по-твоему, могут называться бик".

На следующих этапах аналогично дети учатся отбирать фигуры гур, цев и затем лаг. На первых этапах необходимо научить детей отбирать фигуры хотя бы по одному признаку, выделяя его совместно с ребенком. При этом необходимо добиваться, чтобы, выполняя задание, дети давали словесный отчет, почему он отнес фигурку к данной группе. Следующим этапом, при полном усвоении первого, может служить выделение одновременно двух признаков, которые учитель также пытается выявить совместно с ребенком. Теперь, отбирая образцы выделенного класса, дети должны обосновать свой выбор двумя признаками. Учебная задача может считаться принятой, если ребенок в состоянии один разделить предъявленные фигуры на группы, называет их и дает общее определение принципа объединения фигур в каждой группе, а именно — сходство по высоте и форме. Данное задание может быть модифицировано использованием другого дидактического материала.

Упражнение № 60. "Формирование умения планировать свои действия"

Для формирования данного умения необходимо использовать упражнения, побуждающие обучаемого ребенка изменять свою позицию. Изменяя позицию (т.е. рассматривая ситуацию как бы с точки зрения другого участника деятельности), ребенок учится выделять те связи и отношения между элементами ситуации, которые обычно воспринимаются нерасчлененно. Благодаря соотнесению разных точек зрения должна сняться свойственная детям этого возраста "центрация" на отдельных сторонах решаемой задачи. Для того чтобы вызвать изменение позиции, обучение делится на два этапа. На первом (предварительном) этапе дети реально действуют вдвоем. Различие их позиций (точек зрения) проявляется в практических действиях и не осознается детьми. На втором (основном) этапе ребенку предлагают продолжать в одиночку решение задачи, которую раньше он делил с партнером. При этом теперь от ребенка требуется выполнять как те операции, которые числились за ним прежде, так и те, которыми занимался партнер. Само по себе выполнение операций за другого еще не обеспечивает принятие позиции другого. Однако в данном обучении принятие позиции достигается благодаря организации специальной игры, по ходу которой ребенка побуждают брать на себя роль партнера. Учитель предлагает: "Давай теперь Леше (называется имя партнера по первому этапу), а ты сам будешь действовать и за себя, и за него". Далее, уже в процессе выполнения учитель спрашивает: "Кто ты сейчас? Сережа? А теперь Леша, да?" и т.д. Такая организация обучения обеспечивает ребенку "двойную позицию" (одну из разновидностей условно-динамической). Обучение происходит на следующем дидактическом материале.

Игровое поле представляет собой лист бумаги с нанесенными на него кружками. Два крайних кружка (один из которых обращен к одному из играющих, другой — к другому) отмечены звездочками. Кружки соединяются линиями (дорожками). На исходный кружок перед началом игры ставится фишка. Играющие по очереди передвигают ее. За один ход фишка может "шагнуть" на любой кружок, соединенный дорожкой с тем, на котором она стояла до этого. Выигрывает тот, на чьей звездочке в итоге оказывается фишка. Чтобы выиграть, нужно заранее проделать в уме возможные ходы и определить, какая из дорожек позволит провести фишку к "своей" звездочке, не упуская из виду при этом, что противник будет оказывать противодействие. Сначала дети просто тренируются в игре на разных полях. Затем в качестве противника выступает учитель, и, наконец, в последней серии ребенок действует "один за двоих". В таком условии игры "за двоих" сами практические действия ребенка вскрывают структуру игры (определяемую наличием у партнеров противоречащих друг другу целей). Это и позволяет детям успешно переходить к предварительной ориентировке в задании во внутреннем плане, планировать свои действия в уме. Действие, первоначально выступающее для ребенка как некое нерасчлененное целое, теперь четко разделяется на отдельные последовательные операции (ходы).

Упражнение № 61. "Формирование умения ориентироваться на систему признаков (условий)"