СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Курсовая работа "Диагностика мышления у обучающихся младшего школьного возраста"

В данной работе описаны особенности мышления младших школьников. Проведена диагностика данного феномена.

Просмотр содержимого документа

«Курсовая работа "Диагностика мышления у обучающихся младшего школьного возраста"»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Институт психолого-педагогического образования

Кафедра профессиональной педагогики и психологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика»

ДИАГНОСТИКА МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Работу выполнил:

Болдырева Е.А.

студентка группы ЗППО 101С

Работу проверил:

Церковникова Наталья Геннадьевна

доцент кафедры профессиональной педагогики и психологии

Екатеринбург

2019

Оглавление

Введение 3

1. Теоретические основы изучения мышления у обучающихся младшего школьного возраста 5

1.1.Общее понятие о мышлении в работах отечественных и зарубежных психологов 5

1.2.Функции, качества, формы, виды мышления 7

1.3.Особенности мышления у младших школьников 13

1.4.Анализ методов диагностики мышления 16

2. Диагностика психологических особенностей мышления у обучающихся младшего школьного возраста 24

2.1.Организация проведения исследования 24

2.2. Анализ результатов дескриптивной статистики 26

2.3. Качественный анализ результатов диагностики 29

2.4. Психодиагностическое заключение по выбранному испытуемому 30

Заключение 33

Список используемых источников 35

Приложения 38

Развитие мышления обучающихся – это одна из главных задач школьного образования. Обучающиеся на конкретном учебном материале учатся сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать и т.д. Овладение мыслительными операциями напрямую связано с успехами в обучении детей разных возрастных категорий, особенно младшего школьного возраста. Данный возраст открывает большие потенциальные возможности разностороннего развития ребенка, что определяет высокая сензитивность этого возрастного периода.

Так в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (далее ФГОС НОО) одним из предметных результатов освоения математики и информатики является: «формирование основ логического и алгоритмического мышления». А прописанные в стандарте универсальные учебные действия (далее УУД) предполагают активное развитие мышления обучающихся младшего школьного возраста.

Актуальность темы исследования основывается также на реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" на 2015-2034 годы. По направлению «Довузовская подготовка» в программе прописаны следующие задачи, которые необходимо решить образовательным организациям (далее ОО): «создать условия для качественного овладения школьниками знаниями по выбранным предметам и для развития врожденных способностей обучающегося к освоению этих предметов; сформировать у учащихся навыки практической деятельности, необходимой для ведения исследовательских, лабораторных и конструкторских работ; подготовить школьников к успешному прохождению государственных итоговых аттестационных испытаний и т.д.» [8]. Развитие мышлния обучающихся младшего школьного возраста – главный способ решения этих задач, а как следствие – высокий уровень мотивации к изучению предметов естественно-научного цикла и математики.

Необходимость в достижении высокого уровня мышления обучающихся отражается и в том, что следствие развития данного познавательного процесса – развиваетие личности ребёнка.

Таким образом, объект исследования: мышление как психологический феномен.

Предмет: особенности мышления обучающихся младшего школьного возраста.

Цель работы: проанализировать сущность мышления в психологической науке и выявить особенности мышления у обучающихся младшего школьного возраста.

Задачи работы:

теоретический анализ мышления в работах отечественных и зарубежных авторов;

организация и проведение диагностики мышления у обучающихся младшего школьного возраста;

описание особенностей мышления у обучающихся младшего школьного возраста на основе результатов исследования.

Практическая значимость: данные, полученные в результате диагностики, могут использовать педагоги начальной школы, родители, психолог, с целью профилактической деятельности, а также коррекции методов и приёмов, используемых в процессе обучения.

Гипотеза исследования: возможно, будет выявлен достаточный уровень логичности и гибкости, высокий уровень скорости мышления у обучающихся младшего школьного возраста.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мышление – это процесс познания мира, благодаря ему существуют и действуют другие психологические процессы: память, внимание, воображение, речь и т.д. понятие «мышление» используется в различных науках: филосифии, психологии, логике, физиологии, социологии, кибернетике и др.

Значительный вклад в изучение мышления внесли отечественные учёные: Андрей Владимирович Брушлинский, Лев Семенович Выготский, Петр Яковлевич Гальперин, Алексей Николаевич Леонтьев, Александр Романович Лурия, Григорий Иванович Россолимо, Олег Константинович Тихомиров, Иван Петрови Павлов, Борис Михайлович Теплов, Леонид Владимирович Занков, Василий Васильевич Давыдов, Владимир Дмитриевич Шадриков, а также зарубежные: Альфред Бине, Джеймс Маккин Кеттел, Жан Пиаже, Эдуард Сеген, Карл Дункер, Джой Пол Гилфорд и другие.

Интерес психологов к проблеме развития системно-логического мышления определен общей теорией мышления (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, К.А. Славская) и теорией развития мышления (Д.Б. Богоявленская, Л.В. Занков, Н.А. Менчинская, Л.А. Люблинская, З.И. Калмыкова, Т.В. Кудрявцев, И.С. Якиманская).

Формулировкой понятия «мышление» занимались: Роберт Семёнович Немов, Марат Исхакович Еникеев, Ирина Владимировна Дубровина, Зигмунд Фрейд, Василий Васильевич Давыдов, Олег Константинович Тихомиров.

По мнению Ирины Владимировны Дубровиной мышление – опосредованное и обобщенное познание окружающего мира.

В Российской педагогической энциклопедии под мышлением понимается «процесс познавательной активности человека, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением предметов и явлений действительности в их существенных свойствах, связях и отношениях»

Роберт Семёнович Немов даёт следующее определение мышлению»: «психологический процесс познания, связанный с открытием субъективно нового знания, с решением задач, с творческим преобразованием действительности» [20, 32 с.].

По словам Марата Исхаковича Еникеева: мышление - психический процесс обобщенного и опосредствованного отражения устойчивых, закономерных свойств и отношений, существенных для решения познавательных проблем.

Дмитрий Николаевич Ушаков приводит несколько определений понятию «мышление» -1. «Способность рассуждать, мыслить, как свойство человека. Ммышление и сознание - функции человеческого мозга. 2. Действие по глаг. мыслить в 1 знач. (книжн.). Мышление образами» [24, 3674 с.].

Ещё одно определение предоставляет большая психологическая энциклопедия: «мышление — процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением действительности» [4, 32 с.].

Зигмунд Фрейд даёт следующее определение понятию «мышление» - «процесс, направленный на поиск способа реализации бессознательных стремлений с учётом конкретной социокультурной ситуации» [19].

Джон Уотсон называл мышление внутренней речью, утверждал, что оно является одним из видов поведения.

Василий Васильевич Давыдов трактует понятие «мышление» так: «психический процесс отражения действительности, внешняя форма творческой активности человека» [9, 28 с.].

Мышление – процесс познавательной деятельности, утверждал Олег Константинович Тихомиров, продукты которого характеризуются обобщенным и опосредованным отражением (мысль, в которой отражаются отличительные существенные признаки предметов и явлений) действительности [13].

Таким образом, проанализировав и обобщив различные подходы к формулировке определения понятия «мышление», можно сделать вывод, что мышление – это психический процесс познавательной деятельности человека, связанный с опосредованным и обобщенным познанием окружающего мира, существенных для решения познавательных проблем и задач.

Мышление как процесс, выполняет определённые функции. В.Д. Шадриков выделил четыре основных функции мышления.

1. Понимание. Григорий Силович Костюк отмечал, что процессы понимания - это и есть процессы нашего мышления, направленного на раскрытие тех или иных объектов в их существенных связях с другими объектами, достигается на основе включения нового знания в субъективный опыт. Понимание можно рассматривать как одну из форм мышления, свойство или компонент мышления.

2. Решение проблем и задач. Мышление возникает тогда, когда субъективного опыта для достижения цели не хватает, то есть в проблемной ситуации. Осознать и сформулировать вопрос - это уже определенный шаг к решению проблемы. А понимание того, что известно и что нужно искать, свидетельствует о превращении проблемной ситуации на задачу. Умение найти связь известного и неизвестного в задачи означает найти способ ее решения.

3. Целеполагание. Образование целей составляет процесс порождения новых целей, что происходит в мышлении. Мышление обнаруживает свои предсказательная возможности и формирует образ конечного результата деятельности. Общую цель мышления конкретизирует в промежуточных целях. Таким образом, постановка общей, промежуточной и конечной цели как раз и есть целое-образовательным процессом, происходящим в мышлении.

4.Рефлексию рассматривают как деятельность субъекта, направленную на осознание способов и действий его познания. Самопознание выполняет регулирующую функцию относительно поведения или деятельности субъекта [14, 75 с.].

Мышление людей подчиняется общим психологическим закономерностям и одновременно характеризуется индивидуальными особенностями. Отличия мышления проявляются в разнообразных качествах. Наиболее существенными качествами, в которых проявляются индивидуальные отличия мышления: самостоятельность, критичность, гибкость, глубина, широта, последовательность, скорость.

Самостоятельность мышления характеризуется умением человека ставить новые задачи и разрешать их, не обращаясь к помощи других людей. Самостоятельность мышления тесно связанна с критичностью человека.

Критичность мышления проявляется в способности человека не попадать под влияние чужих мнений, объективно оценивать положительные и негативные аспекты явления или факта, проявлять ценное и ошибочное.

Критичность и самостоятельность мышления в большей мере зависят от жизненного опыта человека, богатства и глубины его знаний.

Гибкость мышления проявляется в умении человека быстро менять свои действия при изменении ситуации и освобождаться от зависимости закрепленных предыдущим опытом способов и приемов решения аналогичных задач.

Глубина мышления проявляется в умении проникать в суть сложных вопросов, раскрывать причины явлений, утаенные за напластованиями несущественных проявлений, видеть проблему там, где ее не замечают другие, предусматривать возможные последствия событий и процессов.

Широта мышления проявляется в способности охватить широкий круг вопросов, творческом мышлении в разных отраслях знания и практики. Широта мышления является показателем эрудированности человека, его интеллектуальной разносторонности.

Последовательность мышления проявляется в умении соблюдать логическую последовательность при высказывании суждений, их обосновании. Последовательным можно назвать мышление человека, который строго придерживается темы мышления, не отклоняется в сторону, не перепрыгивает от одной мысли к другой, не подменяет предмет мышления.

Скорость (быстрота) мышления – это способность быстро разбираться в сложной ситуации, быстро обдумывать правильное решение и принять его. Скорость мышления зависит от знаний, меры совершенства мыслительных привычек, опыта в соответствующей деятельности и подвижности нервных процессов.

Все качества мышления человека формируются и развиваются в деятельности. Содержательная и организованная в гармоническую целостность деятельность способствует развитию ценных качеств мышления человека [12, 28 с.].

Среди форм мышления выделяют три, основоположником которых был еще Аристотель: понятие, умозаключение, суждение.

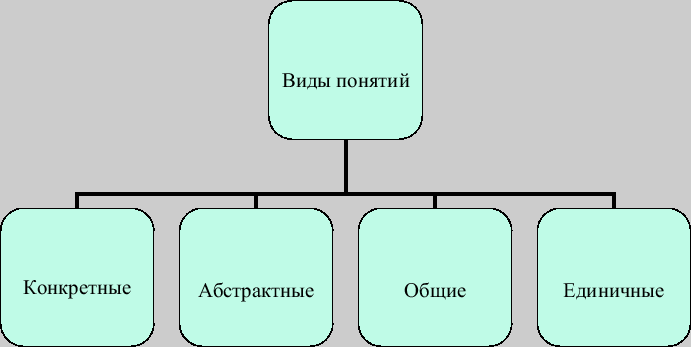

Понятие – это концепция, которая предполагает наличие определенных качеств и свойств анализируемого явления. К этому же относят обобщение и размышление, которое предполагает рассмотрение категории предметов по общим свойствам и связям, совокупности их специфических признаков (Приложение С).

Суждение является неоконченным мыслительным процессом, который предполагает отрицание или подтверждение некоторой идеи. Здесь могут рассматриваться различные характеристики предмета или явления (Приложение С).

Умозаключением называют сделанный вывод или подведенные итоги. Это уже законченный процесс, который выводит некое правило, аксиому, теорию (Приложение С).

Разнообразие механизмов и способов мыслительных задач - основа видов мышления, которые возникают в определенных ситуациях, их характеристика различна. Существуют различные подходы классификации видов мышления. Мы остановимся на наиболее полной и обобщённой классификации российского психолога Надежды Дмитриевны Твороговой.

Классификация типов мышления бывает следующих видов: по средствам, по познавательным процессам, по выполнимым задачам, по функциям и по уровню развития. Сейчас мы подробно поговорим про каждый из них.

I. По характеру используемых средств:

- наглядных - материал для мыслительной деятельности представлен в наглядной, конкретной форме (муляжи, лабораторное оборудование и пр.);

- знаковых - материал для мыслительной работы представлен в знаковой, символической форме (оперирование числами, словесное описание ситуации).

II. По характеру протекания познавательных процессов:

- интуитивное мышление осуществляется как непосредственное «схватывание» ситуации, «усмотрение» решения без осознания путей и условий его получения;

- аналитическое мышление совершается путем логических умозаключений, постоянно приводящих к правильному пониманию основного принципа, закономерности.

Аналитическое мышление включает в себя следующие мыслительные операции:

- абстрагирование - вычленение отдельных признаков изучаемого предмета и отвлечение от остальных. При выполнении операции абстрагирования важно, чтобы вычленялись существенные признаки предмета;

- анализ - расчленение сложного объекта на составляющие его части или характеристики;

- обобщение - группирование объектов по общему признаку. В учебной деятельности важно, чтобы за основание обобщения брался существенный, а не случайный признак;

- синтез - мысленное воссоединение целого из частей, соединение различных сторон объекта в единое целое;

- сравнение - установление сходства и различия между объектами;

III. По характеру выполняемых задач:

- практическое мышление обычно имеет место, когда человеку приходится разрешать конкретную ситуацию с ее характерными особенностями и условиями. Часто осуществляется в условиях дефицита времени (в клинике, на месте происшествия и т. п.);

- теоретическое мышление имеет место, когда стоящие перед человеком задачи решаются в общем виде, подчинены поиску основной закономерности, правила, определению типа ситуации. Задачи такого типа подчинены не требованиям конкретной ситуации, а умению оперировать общими понятиями, видеть их взаимосвязи и зависимости.

IV. По функциям:

- творческое (созидательное) мышление - порождение новых идей, поиск оригинального решения задачи. Творческое мышление возможно в условиях свободы от критики, внешних и внутренних запретов;

- стереотипное - решение типичных задач по заранее усвоенной схеме.

V. По уровню развития (генетическая классификация):

- наглядно-действенное мышление определяется и ограничивается возможностью манипулирования с конкретными предметами в конкретной наглядно данной ситуации. Может существовать только в условиях непосредственного восприятия поля манипулирования. У ребенка в возрасте до года этот тип мышления преобладает. В зрелом же возрасте наглядно-действенное мышление действует как основа для формирования типов мышления более высокого уровня (так называемые двигательные пробы);

- наглядно-образное мышление - человек оперирует наглядными изображениями объектов, их образами (рисунок, схема, план). Образ предмета позволяет объединить набор разнородных практических операций в целостную картину, расширяет сферу действия ручного интеллекта. Его функции связаны с представлением ситуаций и изменениями в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. В отличие от наглядно-действенного мышления оно преобразуется лишь в плане образа (Ж. Пиаже) [15, 62 с.].

К данному виду (V.По уровню развития) некоторые авторы добавляют:

- абстрактно-логическое - мышление, при котором конечная мысль формируется в процессе оперирования абстрактными понятиями. Мышление, благодаря абстрагированию, позволяет нам создавать отвлечённую и обобщённую картину ситуации в виде мыслей, т.е. понятий, суждений и умозаключений, которые выражаются словами. Оно благоприятствует поиску необычных решений самых разных задач, адаптации к постоянно меняющимся условиям;

- словесно-логическое – оно протекает в умственном, внутреннем плане, при этом человек использует понятия и логические конструкции. Словесно-логическое мышление лежит в основе использования знаний и является средством познавательной деятельности человека. Данный вид мышления использует в качестве своего основного средства речевую деятельность.

Дополнительно к классификации Н.Д. Твороговой психологи выделяют следующие виды мышления.

По степени развернутости:

-дискурсивное – (умозаключающее) тип мыслительной деятельности основывающийся на логических суждениях;

- интуитивное - базируется на чувственном восприятии и интуиции. Мгновенное, характеризующееся минимальной осознанностью.

По степени новизны и оригинальности:

- репродуктивное – воспроизводящее мышление по заданному образу и подобию, почерпнутых из каких-либо источников;

- продуктивное (творческое) – это воссоздающее мышление на основе творческого воображения и новизны в мыслительной деятельности. Порождает какие-либо новые знания, либо новый продукт. По мнению Д. Гилфорда, творческое мышление имеет следующие особенности:

оригинальность и необычность идей, их интеллектуальная новизна;

способность проявления семантической гибкости, т.е. умение видеть объект под новым углом зрения;

образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить восприятие, чтобы видеть все стороны объекта, скрытые от наблюдения;

семантическая спонтанная гибкость при сопоставлении различных идей.

Вышеперечисленная информация, даёт нам понять, что мышление – сложнейший психический процесс, который задействует и активизирует другие психические процессы и свойства психики. Мышление представляет собой мыслительную деятельность со своими целями, мотивами, оперативными функциями и результатами.

Мышление требует постоянного развития. Люди с высоким уровнем различных видов мышления более эффективно взаимодействуют с окружающим миром и другими людьми, имеют большие успехи в обучении, легче усваивают материал и понимают феномены и истины. Поэтому, очень важно уделять должное внимание развитию своего мышления. Для этого существует множество заданий, задач, головоломок. Правильно развитое мышление в будущем дает возможность решить множество задач, которые не позволяют иметь тесный контакт с изучаемым предметом.

Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Благодаря этому интенсивно развиваются, перестраиваются сами мыслительные процессы, и, с другой стороны, от интеллекта зависит развитие остальных психических функций.

«В младшем школьном возрасте завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению, что придает мыслительной деятельности ребенка двойственный характер:

- наглядное, конкретное мышление, связанное с реальной действительностью и непосредственным наблюдением, уже подчиняется логическим принципам;

- но отвлеченные, формально-логические рассуждения детям еще не доступны» [25].

Согласно классификации Ж. Пиаже этот этап развития детского мышления определяется как стадия конкретных операций, так как они применяются только на конкретном, наглядном материале.

Мышление первоклассников – преимущественно конкретно, опирается на наглядные образы и представления (на наблюдение и восприятие). Понимание общих положений достигается лишь тогда, когда они конкретизируются лишь тогда, когда они конкретизируются частными примерами. Содержание понятий и обобщений определяется наглядно воспринимаемыми признаками предметов. Объяснение через конкретные примеры, с опорой на наглядность. В этом возрасте мышление ребенка тесно связано с его личным опытом, поэтому, чаще всего в предметах и явлениях он выделяет те стороны, которые говорят об их применении, действии с ними [25].

В.С. Мухина в своих работах описывает характеристику мышления к концу младшего школьного возраста: проявляются индивидуальные различия: среди детей выделяются группы: «теоретики» - «мыслители», которые легко решают задачи в словесном плане; «практики» - которым нужна опора на наглядность и практические действия; «художники» - с ярким образным мышлением. У большинства детей наблюдается относительное равновесие между разными видами мышления.

«В процессе обучения у младших школьников формируются научные понятия:

на основе развития умения выделять существенные свойства и признаки явлений и предметов, что дает возможность делать первые теоретические обобщения;

на основе собственного житейского опыта (житейских понятий).

Овладевая логикой науки, ребенок устанавливает соотношения между понятиями, осознает содержание обобщенных понятий, а это содержание, связываясь с житейским опытом ребенка, как бы вбирает его в себя. Научное понятие в процессе усвоения проходит путь от обобщения к конкретным объектам. Овладение в процессе обучения системой научных понятий дает возможность говорить о развитии у младших школьников о формировании основ понятийного или теоретического мышления. Оно помогает ученику решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние существенные свойства и отношения» [25].

Что касается рефлексии, то младший школьник только начинает ей овладевать. Она развивается при выполнении действий контроля и оценки, в процессе осознания смысла и содержания своих действий.

В младшем школьном возрасте активно развиваются и формируются мыслительные операции. Ж. Пиаже выделил 4 стадии развития осознания системных мыслительных операций:

1- 8-9 лет - не могут сказать, как они решают задачи, т.к. у них нет самоконтроля, направленного на мыслительный процесс.

2 - 9-10 лет - некоторое осознание своих умственных процессов.

3 -11-12 лет – начинает проявляться осознание собственных мыслительных операций

4 – 14-15 лет - осознает операции мышления как таковые, в отвлечении от содержания мышления.

В таблице 1. представлены мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение, классификация, конкретизация, и особенности в процессе преобладания и развития их у младших школьников.

Таблица 1. Развитие операций мышления у младших школьников

| Операции мышления | Преобладает | Развивается |

| анализ | частичный | комплексный, системный |

| синтез | суммирующий (перечисление) Например, перечисляют известных птиц, животных | широкий и сложный (получают качественно новый результат, новые знания действительности) |

| сравнение | - рядоположение предметов (перечисление по отдельности о каждом предмете) – легче сравнивать предметы, с которыми можно непосредственно действовать, - легче выделить различия, чем сходства предметов и явлений. | - постепенно выделяют не только различия, но и сходства; - сравнение по основаниям; -сравнение зрительно воспринимаемых явлений, предметов |

| абстракция | - по несущественным признакам (за главные признаки принимают внешние, яркие, часто воспринимаемые признаки). - дети легче абстрагируют свойства предметов и явлений, чем связи и отношения. | - по существенным признакам выделение свойств и отношений |

| обобщение | - чувственное, практически-действенное; - 1-2 кл. по несущественным признакам | образно-понятийное, понятийно-образное, научное; по существенным признакам |

| классификация | - 1-2 кл. по несущественным признакам | по существенным признакам |

| конкретизация | частными примерами, в знакомых ситуациях | частными примерами, в незнакомых ситуациях [25]. |

Таким образом, на основе анализа особенностей мышления обучающихся младшего школьного возраста можно сделать вывод о том, что основные характеристики мышления формируются и проявляются именно в начальной школе. На учителя возлагается большая ответственность, так как необходимо эффективно организовывать педагогический процесс для формирования видов мышления и его операций, а также для развития и закрепления уже существующих харакетристик мышления.

Диагностика мышления позволит определить преобладающий тип мышления, в соответствии с этим будут подобраны способы овладения человеком какими-либо навыками, знаниями, что необходимо особенно в начальной школе.

Существует множество методов диагностики мышления. Методами диагностики мышления могут выступать: тесты, опросники, беседы, наблюдения, анкетирование, эксперименты, психофизиологические методы, самонаблюдение, моделирование мыслительных процессов (обычно математическое, абстрактное моделирование).

Для объективности оценки качества мышления или выявления доминирующего типа мышления, определения уровня мышления разных видов, необходимо использовать несколько методов диагностики.

Ниже мы рассмотрим одни из популярных диагностик мышления, которые часто используются в исследованиях.

Прогрессивные матрица Равена (Д. Равен совместно с Л. Пенроузом)

Тест прогрессивные матрицы Равена (ПМР) предназначен для диагностики уровня интеллектуального развития и оценивает способность к систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной деятельности (логичность мышления). Автору методики удалось создать тест, который был бы теоретически обоснован, однозначно интерпретируем, и оценка которого минимально зависела бы от различий в образовании, происхождении и в жизненном опыте людей.

Испытуемому предъявляются рисунки с фигурами, связанными между собой определенной зависимостью. Одной фигуры недостает, а внизу она дается среди 6-8 других фигур. Задача испытуемого - установить закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и на опросном листе указать номер искомой фигуры из предлагаемых вариантов.

Тест состоит из 60 таблиц (5 серий). В каждой серии таблиц содержатся задания нарастающей трудности. В то же время характерно и усложнение типа заданий от серии к серии.

В серии А - использован принцип установления взаимосвязи в структуре матриц. Здесь задание заключается в дополнении недостающей части основного изображения одним из приведенных в каждой таблице фрагментов. Выполнение задания требует от обследуемого тщательного анализа структуры основного изображения и обнаружения этих же особенностей в одном из нескольких фрагментов. Затем происходит слияние фрагмента, его сравнение с окружением основной части таблицы.

Серия В - построена по принципу аналогии между парами фигур. Обследуемый должен найти принцип, соответственно которому построена в каждом отдельном случае фигура и, исходя из этого, подобрать недостающий фрагмент. При этом важно определить ось симметрии, соответственно которой расположены фигуры в основном образце.

Серия С - построена по принципу прогрессивных изменений в фигурах матриц. Эти фигуры в пределах одной матрицы все больше усложняются, происходит как бы непрерывное их развитие. Обогащение фигур новыми элементами подчиняется четкому принципу, обнаружив который, можно подобрать недостающую фигуру.

Серия D - построена по принципу перегруппировки фигур в матрице. Обследуемый должен найти эту перегруппировку, происходящую в горизонтальном и вертикальном положениях.

Серия Е основана на принципе разложения фигур основного изображения на элементы. Недостающие фигуры можно найти, поняв принцип анализа и синтеза фигур.

Время прохождения теста ограничено и составляет 20 мин. Правильное решение каждого задания оценивается в один балл, затем подсчитывается общее число баллов по всем таблицам и по отдельным сериям [23].

Тест (шкала) Векслера (Д. Векслер)

Является одним из самых известных тестов для измерения уровня интеллектуального развития. Тест основан на иерархической модели интеллекта Д. Векслера и диагностирует общий интеллект и его составляющие - вербальный и невербальный интеллекты.

Тест состоит из 11 отдельных субтестов, разделенных на 2 группы, - б вербальных:

задания, выявляющие общую осведомленность, общую понятливость, способности, нахождение сходства, воспроизведения цифровых рядов и т. д.

и 5 невербальных:

шифровка, нахождение недостающих деталей в картине, определение последовательности картин, сложение фигур.

Каждый тест включает от 10 до 30 постепенно усложняющихся вопросов и заданий.

Выполнение каждого субтеста оценивают в баллах с их последующим переводом в унифицированные шкальные оценки, позволяющие анализировать разброс. Учитывают общий интеллектуальный коэффициент (IQ), соотношение "вербального и невербального" интеллекта, анализируют выполнение каждого задания. Количественная и качественная оценки выполнения испытуемым заданий дают возможность установить, какие стороны интеллектуальной деятельности сформированы хуже и как они могут компенсироваться. Низкий количественный балл по одному или нескольким субтестам свидетельствует об определенном типе нарушений.

Изначально Векслер разрабатывал свой тест как «балльную шкалу», а не как шкалу умственного возраста. Он учитывал при создании шкалы интеллекта критику в адрес теста Стенфорд-Бине за её исключительно вербальную направленность и включил в свою методику пропорциональное вербальной шкале количество невербальных заданий. Также при стандартизации использовались достаточно большие выборки взрослого населения. В ходе стандартизации была предпринята попытка контролировать образовательный и профессиональный статус.

Одними из главных причин, которые повлияли на окончательный отбор субтестов, вошедших в шкалу Векслера, можно выделить следующие:

выбранные субтесты имели высокие корреляции с другими батареями интеллектуальных тестов;

они достаточно различались по своим функциям, что позволяло предотвратить любые специфические влияния на обследуемых со стороны отдельных способностей и неспособностей;

результатыты выполнения этих тестов позволяли делать определенные диагностические заключения.

В исследованиях используются 3 варианта теста Д. Векслера:

тест WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), предназначенный для тестирования взрослых (от 16 до 64 лет);

тест WISC (echsler Intelligence Scale for Children) - для тестирования детей и подростков (от 6,5 до 16,5 лет);

тест WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) для детей от 4 до 6,5 лет. В России адаптированы первые два варианта теста, которые мы будем рассматривать в дальнейшем.

Методика «Исключение четвертого лишнего» (Н.Л. Белопольская)

Диагностика направлена на исследование способности: обобщать понятия и предметы на основе определённых признаков; абстрагироваться от пройденного материала для концентрации на новом; выделять существенные качества понятий, объединённых общим признаком.

Ребенку предлагается серия картинок, на которых представлены разные предметы, в сопровождении следующей инструкции: «На каждой из этих картинок один из четырех изображенных на ней предметов является лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи, какой предмет и, почему является лишним». На решение задачи отводится 3 минуты.

10 баллов – ребенок решил поставленную перед ним задачу за время меньшее, чем 1 минута, назвав лишние предметы на всех картинках и правильно объяснив, почему они являются лишними. 8-9 баллов – ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 минут. 6-7 баллов – ребенок справился с задачей за время от 1,5 до 2 минут. 4-5 баллов – ребенок решил задачу за время от 2 до 2,5 минут. 2-3 балла – ребенок решил задачу за время от 2,5 до 3 минут. 0-1 балл – ребенок за 3 минуты не справился с заданием.

10 баллов – очень высокий уровень образно-логического мышления, 8-9 баллов – высокий, 4-7 баллов – средний, 2-3 балла – низкий., 0-1 балл – очень низкий.

Исследование с использованием данной методики можно организовывать с детьми старшего дошкольного возраста и обучающимися младшего школьного возраста.

Методика «Найти закономерность» (Г.Ю. Айзенк)

Методика направлена на изучение образного мышления, нахождение закономерностей на образном материале.

Испытуемому предлагается карточка с изображенными фигурами (три карточки). Из шести фигур, расположенных ниже, необходимо найти и поместить в квадрат ту, которая удовлетворяет закономерности расположения группы основных фигур (назвать цифру этой фигуры).

В процессе выполнения следует обратить внимание на результат выполнения задания (правильно или неправильно).

Общая успешность выполнения заданий (А общая) оценивается по формуле

А общая = ал+ а2 + а3, где а, — успешность выполнения задания 1; а2 — успешность выполнения задания 2; а3 — успешность выполнения задания 3.

При подсчете успешности вводится поправка на время: с, — поправка на время выполнения задания 1; с2 — поправка на время выполнения задания 2; с3 — поправка на время выполнения задания 3. После этого можно перевести результаты в шкальные оценки и сопоставить данные изучения образного и логического мышления. Далее по «Шкале для перевода показателей успешности образного и логического мышления в сопоставимые оценки» можно определить количество стенов. Интерпретация результатов.

• 14—19 стенов — высокий уровень развития мышления;

• 8—12 стенов — средний уровень развития мышления;

• 8 стенов — низкий уровень развития мышления [7, 134 с.].

Данную методику рекомендовано использовать для обучающихся младшего школьного возраста. Достоинство в том, что можно предложить данную диагностику не читающим детям, так как в ней нет текстового материала.

Тест «Тип мышления» (Г.В. Резапкина)

Тест позволяет определить преобладающий тип мышления.

Испытуемому предлагается 40 высказываний. Если он согласен с высказыванием, то в бланке ставит плюс, если нет — минус.

Далее в таблице «Ключ к тесту» представлен список типов мышления и номера высказываний, соответствующих этим типам. Необходимо подсчитать число плюсов в каждой из пяти строк. Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень развития данного типа мышления:

0-2 — низкий,

3-5 — средний,

6-8 — высокий.

Типы мышления, преобладание которых можно выявить у испытуемого:

предметно-действенное;

абстрактно-символическое;

словесно-логическое;

наглядно-образное;

креативность (творческое).

Данный тест рекомендовано использовать при исследовании обучающихся 10-12 лет и старше, так как формулировка высказываний может быть не понятна обучающимся младше 10 лет.

Методика «Простые аналогии» (И.Ю. Кулагина, В.Н. Калюцкий)

Автором теста «Простые аналогии» является американский психолог Уильям Гордон. Он предложил составление аналогий как способ развития творческого мышления. Методика была разработана для взрослых людей, но психологи и педагоги решили адаптировать её и для детей. Учёные нескольких стран попытались упростить тест для малышей. В результате методика Гордона претерпела существенные изменения, а вопрос авторства стал неоднозначным. В современных школах этот тест применяется в том виде, в котором он рекомендован в вузовском учебнике по возрастной психологии И.Ю. Кулагиной и В.Н. Калюцкого.

Данная методика позволяет определить:

скорость установления причинно-следственных связей между явлениями;

способность критически оценивать информацию;

уровень развития ассоциативных связей между явлениями.

Тест состоит из 32 пунктов. Каждая позиция состоит из 2 слов, имеющих логическую связь между собой, и одного слова, к которому испытуемому необходимо подобрать ассоциацию из приведённых ниже понятий. Ассоциация должна быть составлена аналогично, как уже составленная пара слов в данной позиции.

За каждый верный ответ испытуемый получает 1 балл. Далле баллы складываются, что даёт возможность определить уровень логичности и гибкости мышления.

Диагностику стоит применять при исследовании респондентов не младше 10-12 лет. Достоинтво данной диагностики в том, что с помощью неё можно определить уровень сразу двух показателей – гибкость и логичность мышления.

Методика «Изучение скорости мышления» (Б.Д. Карвасарский)

Это одна из немногих авторских методик, которая позволяет быстро оценить скорость процесса мышления у испытуемого.

Испытуемому предлагаются 40 слов с пропущенными буквами.Необходима вставить буквы в пропуски. За три минуты необходимо образовать как можно больше существительных единственного числа.

Данная диагностика предназначена для обучающихся младшего школьного возраста, но проводить её в 1 классе рекомендуется со второго полугодия.

Выводы по главе

Анализ различных походов авторов, позволил комплексно изучить психический процесс – мышление во всех его аспектах. В нашем исследовании мы будем опираться на определение термина «мышление», описанные Р.С. Немовым и М.И. Еникеевым. Так как данные определения дают наиболее полную характеристику данному психическому процессу в рамках исследования.

Мышление – сложный и многоплановый психический процес, который активно исследуется и изучается и в наше время. В первой главе нами были раасмотрены классификации мышления, виды, а также функции, качества и формы данного процесса. Основные характеристики мышления формируются и проявляются именно в младшем школьном возрасте. Необходимо эффективно организовывать педагогический процесс для развития и формирвоания видов мышления и его операций.

Изучив методы и методики исследования мышления, для проведения его диагностики среди обучающихся младшего школьного возрста была выбрана методика «Изучение скорости мышления» Б.Д. Карвасарского и методика «Простые аналогии» И.Ю. Кулагиной, В.Н. Калюцкого.

- ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Диагностика психологических особенностей мышления проводилась в МКОУ Скатинской СОШ среди обучающихся младшего школьного возраста.

Задачи исследования:

провести диагностику психологических особенностей мышления обучающихся начальных классов общеобразовательной школы;

провести анализ описательной статистики полученных результатов;

осуществить качественный анализ полученных данных по описательной статистике;

составить психодиагностическое заключение на одного респондента выборки.

В начале учебного года родители испытуемых заполняли согласие на психологическое сопровождение обучающегося (Приложение D). Диагностика проводилась в учебный день на уроке в присутствии классного руководителя. На момент диагностики общее состояние респондентов было удовлетворительным. В классе был комфортный микроклимат: было проветрено перед уроком, не было посторонних шумов. Обучающиеся не задавали уточняющих вопросов. Время диагностики – 10 минут.

Выборка нашего исследования состояла из 20 респондентов, среди которых 55% девочек и 45% мальчиков. Возраст респондентов от 10 лет до 12, так как в проведение одной методики требует диагностику обучающихся 10 лет и более. Средний возраст респондентов 10,6 лет. Минимум 10 лет (45% выборки), максимум 12 лет (35% выборки).

Для проведения исследования были выбраны следующие методики.

1.Методика "Изучение скорости мышления" (Б.Д. Карвасарский), цель: определение скорости мышления. Подробнее с данной методикой можно ознакомиться в приложении (Приложение А1).

Выполнять различные упражнения, решать задачи и примеры, читать и считать, выполнить и другие виды деятельности школьнику нужно не только правильно и качественно, а ещё быстро и оперативно. Именно тогда процесс обучения пойдёт гораздо быстрее, заданий дети смогут выполнить больше. Поэтому обучающимся необходимо обладать высоким уровенем скорости мышления. Данная методика позволяет определить уровень сформированности такого качества мышления как скорость.

Обучающемуся представлены 40 слов. В приведенных словах пропущены буквы. Каждая пропущенная буква обозначена чёрточкой в слове. Соответственно обучающимся необходимо вставить буквы в пропуски, чтобы получилось слово. За три минуты необходимо образовать как можно больше существительных в единственном числе.

Методика позволяет определить быстроту мышления и подвижность нервных процессов.

2.Методика "Простые аналогии" (И.Ю. Кулагина, В.Н. Калюцкий) цель: исследование логичности и гибкости мышления. Подробнее о методике можно узнать в приложении (Приложение А2).

Именно в младшем школьном возрасте, согласно исследованиям психологов, необходимо формировать логическое мышление, нестандартный подход к решению поставленной задачи. Поэтому методика «Простые аналогии» позволяет определить уровень логичности мышления.

Также ребёнок должен уметь быстро реагировать, легко находить новые отличные друг от друга варианты решения какой-либо задачи, проблемы, за это отвечает ещё одно качество мышления, которое будет продиагностировано – гибкость мышления.

Выполняя данную диагностическую методику, респонденту нужно определить характер логических связей и отношения между понятиями. Всего в бланке 32 пункта. В каждом написано два слова (например, «лошадь» и «жеребенок»). Необходимо догадаться, какая между ними связь (жеребенок – детёныш лошади). Справа (после знака равно) написано одно слово, а под ним 5 слов на выбор. Из этих слов надо выбрать только одно, которое также относится к написанному как в уже написанной паре слов (то есть чтобы оно обозначало детеныша коровы). Значит, нужно вначале установить как связаны между собой слова слева, а затем, опираясь на это, выбрать подходящее слово.

Обычно испытуемый усваивает порядок решения задач после 2-3 примеров. О неустойчивости, хрупкости процесса мышления, утомляемости можно судить в том случае, если испытуемый делает случайные ошибки 3-4 раза подряд, выбирая слово по конкретной ассоциации, а потом без напоминания решает правильным способом.

Таким образом, диагностика мышления проводилась в МКОУ Скатинская СОШ, п.Восход Камышловского района. Выборка исследования состояла из 20 респондентов, обучающихся 4 класса. Среди которых: 45% мальчиков и 55% девочек от 10 до 12 лет.

В эмпирическом исследовании были использованы следущие методики: «Изучение скорости мышления» (Б.Д. Карвасарский) для определения скорости мышления и «Простые аналогии» (И.Ю. Кулагина, В.Н. Калюцкий) для исследования логичности и гибкости мышления.

Анализируя полученные результаты диагностики «Изучение скорости мышления» Б.Д. Карвасарского, мы сделали следующие выводы описательной статистики.

по группе респондентов – 28,3 из 40 возможных, что говорит о высокой скорости мышления. Мо – 32. Данный показатель свидетельствует о том, что чаще всего результаты диагностики респондентов оценивались в 32 балла. Ме – 28, что говорит о том, что работы респондентов были оценены в меньшее количество баллов и в большее количество баллов относительно показателя 28. При этом, минимальный балл по группе – 17, максимальный – 34.

по группе респондентов – 28,3 из 40 возможных, что говорит о высокой скорости мышления. Мо – 32. Данный показатель свидетельствует о том, что чаще всего результаты диагностики респондентов оценивались в 32 балла. Ме – 28, что говорит о том, что работы респондентов были оценены в меньшее количество баллов и в большее количество баллов относительно показателя 28. При этом, минимальный балл по группе – 17, максимальный – 34.

Рисунок 1. - Гистограмма процентного соотношения показателей группы респондентов по диагностике «Изучение скорости мышления»

На основе Рисунка 1. можно сделать вывод о том, что у 85% обучающихся данной выборки высокий уровень скорости мышления, в то время как у 10% испытуемых скорость мышления на достаточном уровне, а у 5% на среднем уровне. Стоит отметить, что отсутствуют обучающиеся с низким и недопустимым уровнями скорости мышления. Причинами таких низких результатов может быть то, что обучающиеся, при выполнении каких-либо заданий в школе, всегда ограничены во времени (время урока, время на какую-либо работу), педагог это делает ни только для того, чтобы уложиться во время, но и для того, чтобы дети могли за специально отведённое время правильно выполнить то, что от них требуется. Следовательно, гипотеза исследования частично доказана: выявлен высокий уровень скорости мышления у обучающихся младшего школьного возраста.

Анализируя полученные данные по методике «Простые аналогии» И.Ю. Кулагиной, В.Н. Калюцкого, мы получили следующие результаты.

по группе респондентов – 11,6 из 32 возможных, что говорит о достаточном уровене гибкости и логичности мышления. Мо – 3. Данный показатель свидетельствует о том, что чаще всего результаты диагностики респондентов оценивались в 32 балла. Ме – 11,5, что говорит о том, что работы респондентов были оценены в меньшее количество баллов и в большее количество баллов относительно показателя 11,5. При этом, минимальный балл по группе – 2, максимальный – 27.

по группе респондентов – 11,6 из 32 возможных, что говорит о достаточном уровене гибкости и логичности мышления. Мо – 3. Данный показатель свидетельствует о том, что чаще всего результаты диагностики респондентов оценивались в 32 балла. Ме – 11,5, что говорит о том, что работы респондентов были оценены в меньшее количество баллов и в большее количество баллов относительно показателя 11,5. При этом, минимальный балл по группе – 2, максимальный – 27.

Рисунок 2. - Гистограмма процентного соотношения показателей группы респондентов по диагностике «Простые аналогии»

На основе Рисунка 2. можно сделать вывод о том, что у 40% обучающихся данной выборки низкий уровень логичности и гибкости мышления, в то время как у 30% испытуемых логичность и гибкость мышления на среднем уровне, у 25% на недопустимом уровне, у 5% на достаточном уровне. Стоит отметить, что отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем логичности и гибкости мышления. Причинами таких низких результатов может быть то, что на уроках педагог использует однообразные задания для детей, решают подобные задачи, выполняют одни и те же виды деятельности. Частично доказана гипотеза: выявлен достаточный уровень логичности и гибкости мышления у обучающихся младшего школьного возраста.

Можно сделать вывод о результатах описательной статистики.  баллов по двум диагностикам среди группы – 39,85 из 72 возможных (40 баллов за первую диагностику и 32 балла за вторую диагностику). Мо – 45. Ме – 41. При этом минимальное значение – 20, максимальное –57. Таким образом, можно говорить о том, что у респондентов выборки уровень сформированности быстроты, логичности и гибкости мышления может быть на низком, среднем, достаточном и высоком уровнях. Таким образом, можно считать подтверждённой гипотезу исследования: были выявлены достаточный уровень логичности и гибкости, высокий уровень скорости мышления у обучающихся младшего школьного возраста.

баллов по двум диагностикам среди группы – 39,85 из 72 возможных (40 баллов за первую диагностику и 32 балла за вторую диагностику). Мо – 45. Ме – 41. При этом минимальное значение – 20, максимальное –57. Таким образом, можно говорить о том, что у респондентов выборки уровень сформированности быстроты, логичности и гибкости мышления может быть на низком, среднем, достаточном и высоком уровнях. Таким образом, можно считать подтверждённой гипотезу исследования: были выявлены достаточный уровень логичности и гибкости, высокий уровень скорости мышления у обучающихся младшего школьного возраста.

2.3. Качественный анализ результатов диагностики

Были сделаны следующие выводы по анализу результатов диагностик.

В процессе диагностики «Изучение скорости мышления» определялся уровень сформированности скорости мышления у респондентов. Были сделаны следующие подсчёты: отсутствуют респонденты с недопустимым, низким уровнем скорости мышления; у 5% - средний уровень; у 10% - достаточный и у 85% - высокий уровень. Следовательно, можно сказать, что у большинства обучающихся такое качество мышления как скорость, на высоком уровне.

Эта группа респондентов (с высоким уровнем сформированности скорости (быстроты) мышления) обрабатывает информацию довольно быстро и даже импульсивно. Этим обучающимся будет легче найти выход из трудной ситуации, они смогут быстрее справиться с трудной задачей или заданием. Быстрота или скорость мышления – это способность быстро разобраться в сложной ситуации и найти правильные решения в условиях дефицита времени. У обучающихся высокая скорость мышления и подвижность нервных процессов.

К общему понятию находчивости и скорости мышления ученика можно отнести следующие навыки: - иметь представление и знания по обучаемому материалу; - определять основные точки происходящих событий и процессов, сравнивать имеющиеся особенности, выделять отличительные признаки: -творчество; - решительность; - четкая речь; - применение на практике полученных знаний.

В процессе организации методики «Простые аналогии» выявляли уровень сформированности логичности и гибкости мышления. В результате, при анализе результатов диагностики, были сделаны следующие подсчёты: у 25% респондентов недопустимый уровень сформированности логичности и гибкости мышления; у 40% - низкий уровень; у 30% - средний уровень; у 5% - достаточный, отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем сформированности логичности и гибкости мышления. Преобладает процент обучающихся с низким уровнем логики и гибкости мышления. Следовательно, необходимо развивать логику и внимание с помощью тренингов, тренировок, заданий, задач. Также необходимо работать над таким качеством мышления, как гибкость, развивать его.

Можно сказать, что группа обучающихся с низким уровнем логичности и гибкости мышления плохо владеет основами логического и алгоритмического мышления. Существует набор элементарных мыслительных операций, составляющих логическое мышление: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификция. Так как логическое мышление на низком уровне, то вероятно, что и эти составляющие развиты на низком уровне.

Гибкость мышления, наряду с беглостью, таким образом, становится «интеллектуальным» показателем креативности. Следовательно, у большинства респондентов креативность сформирована также на низком уровне. Дети с низкой креативностью хорошо адаптируются, имеют развитый социальный интеллект, пассивны, имеют адекватную самооценку.

2.4. Психодиагностическое заключение по выбранному испытуемому

Для подробного психодиагностического заключения нами была выбрана ученица 10 лет (испытуемый 4). По диагностической методике «Изучение скорости мышления» испытуемый показал результат в 17 баллов, что говорит о среднем уровне сформированности скорости мышления. Быстрота мышления – это скорость протекания мыслительных процессов. Данному испытуемому сложно состредоточиться в нужный момент и проявить высокую активность мышления. У обучающихся с низкой скоростью мышления слабо развита речь, может быть не чёткой, они не решительны, нужно всё взвесить прежде, чем принять решение, найти выход из ситуации. Отсутствует активность таких свойств как сознание, смекалка и стройность речи.

Могут быть предложены следующие рекомендации по развитию скорости мышления: выполнение заданий и решение задач на время; организовывать чтение на время; делать один и тот же набор действий за разное время (нарисовать дерево, собрать пазл, рассказать стих, спеть песню); развивать мелкую моторику; читать юмористический рассказы; выполнять такие упражнения как «Скоростной алфавит», «Сценарий «А что, если…», «Ну-ка, отгадай!» и др. Посещать занятия логопеда.

Результаты по методике «Простые аналогии» у данного испытуемого на недопустимом уровне – 3 балла. Испытуемый не способен изменять аспекты рассмотрения предметов, явлений, их свойств и отношений, сложно наметить путь решения задачи и изменить его. Обучающемуся сложно подобрать несколько путей решения проблемы, задачи. Испытуемый затрудняется в продуцировании разнообразных идей; самотоятельном переносе ранее усвоенных знаний, умений, способов деятельности в новые ситуации; ему сложно увидеть возникающую проблему с разных ролевых позиций; не может комбинировать известные способы в новый. Испытуемый с низким уровнем гибкости и логичности мышления затрудняется в переключении с одной идеи на другую, трудно переходить от одного класса изучаемых явлений к другому. Также обучающийся испытывает трудности при выделении свойств предметов и их сравнении, при выявлении закономерностей, зависимостей и формулировки обобщения, анализе объектов с целью выделения признаков, составлении целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов, выборе оснований и критерия для сравнения, установлении причинно-следственных связей, трудности в подведении под понятие. Обучающемуся сложно самостоятельно справляться с заданиями, такие дети редко проявляют инициативу, творческий потенциал.

В качестве рекомендаци по развитию логичности и гибкости мышления могут быть предложены такие игры как «Найди неизвестное число», «Соедини рисунки, согласно слов», игры-данетки, игры с перекладыванием спичек. Также для развития логики помогут различные логические цепочки, магические квадраты, задачи в стихах, головоломки, математические загадки, кроссворды, геометрические задания со счётными палочками, логические задачи со временем, весом, комбинаторные задачи. С целью развития логического мышления необходимо: привлекать ребёнка к интеллектуальным играм (шахматам, компьютерным стратегиям); приобщать малыша к чтению книг (особенно тех, которые после повествования содержат задания на проверку прочитанного); стимулировать к выполнению математических действий на том уровне, на котором школьник это может делать. Также можно предложить посещение психолого, с целью организации занятий и тренингов, направленных на развитие скорости, логичности и гибкости мышления.

Выводы по главе

Все поставленные эмпирические задачи в данной главе были достигнуты. Была проведена диагностика особенностей мышления среди обучающихся МКОУ Скатинской СОШ. В исследовании приняли участие 20 человек.

По результатам исследования было выявлено, что у большинства респондентов скорость мышления сформирована на высоком уровне, что свидетельствует об умении данной группы обучающихся (с высоким уровнем) активно действовать в экстренных ситуациях, выполнять задания в режиме ограниченного времени. Также было выявлено, что у большинства обучающихся на низком уровне логичнсть и гибкость мышления, что свидетельствует о том, что им сложно выполнять логические задания, а также решать задачи, требующие размышления, проявления творчества и оригинальности в исполнении.

Выбранный испытуемый для проведения диагностического заключения напротив показал низкие результаты в диагностике на скорость мышления и средний результат в диагностике на логичность и гибкость мышления.

В качестве рекомендаций были предложены посещения логопеда и психолога с целью организации занятий и тренингов, направленных на развитие скорости, логичности и гибкости мышления, а также выполнение различных задач для развития данных качеств мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особая роль. С началом школьного обучения мышление выдвигается в центр психического развития ребенка (Л.С. Выготский) и становится определяющим в системе других психических функций, которые под его влиянием интеллектуализируются и приобретают произвольный характер. Актуальность развития мышления высока. Следовательно, было проведено исследование по выявлению ососбенностей мышления у обучающихся младшего школьного возраста МКОУ Скатинской СОШ в количестве 20 человек.

Диагностировались такие качества мышления как логичность, гибкость, скорость (бытрота). Для этого были подобраны следующие методики:

«Изучение скорости мышления» (Б.Д. Карвасарский), цель: определение скорости мышления;

«Простые аналогии» (И.Ю. Кулагина, В.Н. Калюцкий), цель: исследование логичности и гибкости мышления.

Согласно среднему результату по группе, у респондентов преобладает высокий уровень скорости мышления. Эти данные свидетельствуют о том, что большинство респондентов могут с лёгкостью состредоточиться в нужный момент и проявить высокую активность мышления. У них чётка и хорошо развитая речь. Они решительны, быстро принимают решения.

Уровень логичности и гибкости мышления по группе на низком уровне, что свидетельствует о том, что большинство обучающимся сложно найти несколько путей решения проблем или задач. Они не инициативны, им сложно увидеть возникающую проблему с разных сторон. Также обучающийся испытывает трудности при выделении свойств предметов и их сравнении, при выявлении закономерностей, зависимостей и формулировки обобщения, анализе объектов.

На основании выводов по результатам диагностик, можно предложить следующие рекомендации группе респондентов по развитию качеств мышления: посетить психолога и логопеда, с целью развития речи, участия в тренингах, занятиях; выполнять различные логические задачи, решать кроссворды; играть в игры на развитие логики и гибкости мышления и др.

Результаты нашего исследования могут быть интересны классным руководителям, для дополнения учебного материала заданиями на развитие логики и гибкости мышления, а также разработки программ внеурочной деятельности, направленных также на развитие этих качеств. Также на основе результатов исследования психолог и логопед школы может составить программу для обучающихся младшего школьного возраста, с целью развития логики и гибкости мышления.

Цель исследования заключалась в следующем: проанализировать сущность мышления в психологической науке и выявить ососбенности мышления у обучающихся младшего школьного возраста. Была сформулирована гипотеза исследования: возможно, будет выявлен достаточный уровень логичности и гибкости, высокий уровень скорости мышления у обучающихся младшего школьного возраста.

Мы достигли поставленной цели, подтвердили гипотезу. Осуществили теоретический анализ мышления в работах отечественных и зарубежных авторов. Организовали и провели диагностику мышления у обучающихся младшего школьного возраста. Описали особенности мышления обучающихся младшего школьного возраста на основе результатов исследования.

Альманах психологических тестов. М., 1995, С.127-130.

Белошистая А.В., Левитес В.В. Задания для развития логического мышления 4 класс. М.: Дрофа. 2008 г. 157 с.

Битянова М.Р., Азарова Ж.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе. М.: Совершенство. 2003 г. 175 с.

Большая психологическая энциклопедия : самое полное современное издание : Более 5000 психологических терминов и понятий / А. Б. Альмуханова и др. — М. : Эксмо, 2007. — 542 с.

Волков Б.С. Психология младшего школьника. - М.: Педагогическое общество России, 2002. 128 с.

Галанжина E.С. Некоторые аспекты развития образного мышления младших школьников. // Искусство в начальной школе: опыт, проблемы, перспективы. – Курск, 2001.

Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. (ред) Практикум по возрастной психологии, СПб.: Речь, 2002. - 694 с.

Комплексная программа «Уральская инженерная школа», указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 года N 453-УГ

Давыдов В. В., «Лекции по общей психологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Давыдов. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия». 2008 г. 176 с.

Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. Учебник для вузов. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2004. — 553 с.

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: ТЦ Сфера, Юрайт, 2002. — 464 с.

Максименко С.Д. Общая психология, М.: Рефл-бук, 2004. — 528 с.

МГУ им М.В. Ломоносова факультет психологии, Тихомиров Олег Константинович, 2018, http://www.psy.msu.ru/people/tihomirov.html, дата обращения: 12.03.19.

Ментальное развитие человека, В.Д.Шадриков, Издательство: М.: Аспект Пресс, 2007 г. 280с.

Общая и социальная психология.Н.Д. Творогова, М.: МИА. 2004 г. 390 с.

Орлова Е.В., Гладин Н.В., Воровщиков С.Г. Как эффективно развивать логическое мышление младших школьников.М.: 5 за знания. 2008 г. 208 с.

Петерс В.А. Психология и педагогика в вопросах и ответах. М.: Проспект. 2004 г. 304 с.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. № 373 г. Москва «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

Психологический навигатор, Зигмунд Фрейд. Исследования 2017. https://psynavigator.ru/publikacii/zigmund-frejd-aforizmy-, дата обращения: 12.03.19.

Р.С. Немов, И.Р. Алтунина Социальная психология: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2017, 432 с.

Рубинштейн С. Л. «Основы общей психологии» СПб: Питер 2008. 713 с.

Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. – М:Издательство ЛКИ- 2007 – 248 с.

Тест Равена. Шкала прогрессивных матриц. Raven Progressiv Matrices. Методики для диагностики интеллекта. https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh, psycabi.net, дата обращения: 12.03.19Тихомиров О.К. Психология мышления. - М.: Академия, 2005. 288 с.

Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М. - ТЕРРА- Книжный клуб, 2014. - 4 т. 88405 с.

Устьянцева И.Ю. Психология младшего школьника: курс лекций. Камышлов: ГБОУ СПО «Камышловский педагогический колледж», 2015.

Приложение А1

Методика «Изучение скорости мышления»

Автор: Б.Д. Карвасарский.

Цель: определение скорости мышления.

Оборудование: набор слов с пропущенными буквами, секундомер.

Слова:

п-ра

д-р-во

п-и-а

п-сь-о

г-ра

з-м-к

р-ба

о-н-

п-ле

к-м-нь

ф-н-ш

з-о-ок

к-са

п-с-к

х-кк-й

к-ш-а

т-ло

с-ни

у-и-ель

ш-ш-а

р-ба

с-ол

к-р-ца

п-р-г

р-ка

ш-о-а

б-р-за

ш-п-а

п-ля

к-и-а

п-е-д

б-р-б-н

с-ло

с-л-це

с-ег

к-нь-и

м-ре

д-с-а

в-с-а

Порядок исследования.

В приведенных словах пропущены буквы. Каждая черточка соответствует одной букве. За три минуты необходимо образовать как можно больше существительных.

Ключ к тесту: пора (пара), дерево, птица, письмо, гора, замок, рыба (роба), окно, поле, камень, финиш, звонок, коса (киса), песок, хоккей, кошка (кашка), тело, сани (сени), учитель, шишка, роба (рыба), стол, курица (корица), пирог (порог), река, школа, берёза, шапка, поля (пуля), книга, поезд, барабан, село (соло, сало), солнце, снег, коньки, море, доска, весна.

Обработка и анализ результатов:

25-30 слов - высокая скорость мышления;

20-24 слова - достаточная скорость мышления;

15-19 слов - средняя скорость мышления;

10-14 слов – низкая скорость мышления;

до 10 слов – недопустимая скорость мышления.

Этими критериями следует пользоваться при оценке учащихся 2-4-х классов, первоклассников можно исследовать со второго полугодия и начинать отсчет с третьего уровня:

19-16 слов - высокий уровень мышления;

10-15 слов - хороший;

5-9 слов - средний;

до 5 слов - низкий.

Приложение А2

Методика «Простые аналогии»

Автор: И.Ю. Кулагина, В.Н. Калюцкий.

Цель: исследование логичности и гибкости мышления.

Оборудование: бланк, в котором напечатаны два ряда слов по образцу.

Тестирование проводится для группы школьников или по одному. Группа должна быть небольшой: не более 10 – 15 человек. За партой или столом каждый ребёнок сидит сам.

Стимульный материал

1. Лошадь : Жеребёнок = Корова : ? Пастбище, Рога, Молоко, Телёнок, Бык.

2. Тонкий : Толстый = Безобразный : ? Красивый, Жирный, Грязный, Урод, Веселый.

3. Свинец : Тяжёлый = Пух : ? Трудный, Перина, Перья, Лёгкий, Куриный.

4. Ложка : Каша = Вилка : ? Масло, Нож, Тарелка, Мясо, Посуда.

5. Яйцо : Скорлупа = Картофель : ? Курица, Огород, Капуста, Суп, Шелуха.

6. Коньки : Зима = Лодка : ? Лёд, Каток, Весло, Лето, Река.

7. Ухо : Слышать = Зубы : ? Видеть, Лечить, Рот, Щётка, Жевать.

8. Собака : Шерсть = Щука : ? Овца, Ловкость, Рыба, Удочки, Чешуя.

9. Пробка : Плавать = Камень : ? Пловец, Тонуть, Гранит, Возить, Каменщик.

10. Чай : Сахар = Суп : ? Вода, Тарелка, Крупа, Соль, Ложка.

11. Дерево : Сук = Рука : ? Топор, Перчатка, Нога, Работа, Палец.

12. Дождь : Зонтик = Мороз : ? Палка, Холод, Сани, Зима, Шуба.

13. Школа : Обучение = Больница : ? Доктор, Ученик, Учреждение, Лечение, Больной.

14. Песня : Глухой = Картина : ? Хромой, Слепой, Художник, Рисунок, Больной.

15. Нож : Сталь = Стол : ? Вилка, Дерево, Стул, Пища, Скатерть.

16. Рыба : Сеть = Муха : ? Комар, Комната, Жужжать, Паутина.

17. Птица : Гнездо = Человек : ? Люди, Птенец, Рабочий, Зверь, Дом.

18. Хлеб : Пекарь = Дом : ? Вагон, Город, Жилище, Строитель, Дверь.

19. Пальто : Пуговица = Ботинок : ? Портной, Магазин, Нога, Шнурок, Шляпа.

20. Коса : Трава = Бритва : ? Сено, Волосы, Острая, Сталь, Инструмент.

21. Нога : Сапог = Рука : ? Галоши, Кулак, Перчатка, Палец, Кисть.

22. Вода : Жажда = Пища : ? Пить, Голод, Хлеб, Рот, Еда.

23. Электричество : Проволока = Пар : ? Лампочка, Ток, Вода, Трубы.

24. Паровоз : Вагоны = Конь : ? Поезд, Лошадь, Овёс, Телега, Конюшня.

25. Алмаз : Редкий = Железо : ? Драгоценный, Железный, Твёрдый, Сталь, Обычный.

26. Бежать : Стоять = Кричать : ? Молчать, Ползать, Шуметь, Звать, Плакать.

27. Волк : Пасть = Птица : ? Воздух, Клюв, Соловей, Яйца, Пение.

28. Растение : Семя = Птица : ? Зерно, Клюв, Соловей, Пение, Яйцо.

29. Театр : Зритель = Библиотека : ? Актёр, Книги, Читатель, Библиотекарь, Любитель.

30. Железо : Кузнец = Дерево : ? Пень, Пила, Столяр, Кора, Листья.

31. Нога : Костыль = Глаза : ? Палка, Очки, Слезы, Зрение, Нос.

32. Утро : Ночь = Зима : ? Мороз, День, Январь, Осень, Сани.

Таблица: ключ к тесту (вопросы 1–16)

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| Ответ | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |

Таблица: ключ к тесту (вопросы 17–32)

| Вопрос | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

| Ответ | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |

Интерпретация результатов

Подсчёт результатов не занимает много времени. Правильный ответ — 1 балл. Максимальное количество баллов — 32.

Таблица: коридоры итоговых баллов

| Количество баллов | Интерпретация результатов, рекомендации |

| 0-4 | недопустимый уровень |

| 5–14 | низкий уровень, рекомендованы ежедневные занятия по развитию навыков мышления |

| 15–24 | средний уровень развития, логика и внимание требуют тренировок |

| 25–30 | достаточный уровень развития, нужно поработать над внимательностью ученика |

| 31–32 | высокий уровень развития логического мышления |

Приложение В

Таблица 2. Сводная таблица данных по выборке

| № | Пол | Возраст | (1)Изучение скорости мышления | (2) Простые аналогии | Сумма |

| 1 | 2 | 10 | 32 | 13 | 45 |

| 2 | 2 | 11 | 34 | 14 | 48 |

| 3 | 2 | 10 | 23 | 12 | 35 |

| 4 | 1 | 10 | 17 | 3 | 20 |

| 5 | 1 | 12 | 34 | 20 | 54 |

| 6 | 1 | 11 | 25 | 3 | 28 |

| 7 | 1 | 12 | 23 | 3 | 26 |

| 8 | 2 | 12 | 25 | 4 | 29 |

| 9 | 1 | 10 | 25 | 5 | 30 |

| 10 | 1 | 11 | 34 | 11 | 45 |

| 11 | 1 | 12 | 33 | 24 | 57 |

| 12 | 1 | 10 | 30 | 11 | 41 |

| 13 | 2 | 10 | 25 | 16 | 41 |

| 14 | 1 | 12 | 29 | 27 | 56 |

| 15 | 2 | 11 | 27 | 17 | 44 |

| 16 | 2 | 12 | 27 | 15 | 42 |

| 17 | 1 | 11 | 27 | 6 | 33 |

| 18 | 2 | 12 | 32 | 2 | 34 |

| 19 | 2 | 11 | 32 | 6 | 38 |

| 20 | 1 | 10 | 32 | 19 | 51 |

| Сред. знач. | - | 11 | 28,3 | 11,6 | 39,85 |

| Мин. | - | 10 | 17 | 2 | 20 |

| Макс. | - | 12 | 34 | 27 | 57 |

| Мо | 1 | 10 | 32 | 3 | 45 |

| Ме | - | 11 | 28 | 11,5 | 41 |

| Уровень | 1 | % | 2 | % |

| Недопустимый | 0 | 0,00% | 4 | 20,00% |

| Низкий | 0 | 0,00% | 8 | 40,00% |

| Средний | 1 | 5,00% | 6 | 30,00% |

| Достаточный | 2 | 10,00% | 1 | 5,00% |

| Высокий | 17 | 85,00% | 0 | 0% |

| Возраст | Кол-во | % |

| 10 | 7 | 35% |

| 11 | 6 | 30% |

| 12 | 7 | 35% |

| Пол | Кол-во | % |

| 1 | 11 | 55% |

| 2 | 9 | 45% |

Примечание. В столбце «Пол»: 1 – женский, 2 – мужской.

Приложение С

Приложение D

Согласие родителей (законных представителей) на психологическое сопровождение обучающегося в МКОУ Скатинской СОШ

Я, ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя полностью)

согласен (согласна) на психолого- педагогическое сопровождение моего ребенка

_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя:

- психологическую диагностику;

- участие ребенка в развивающих занятиях;

- консультирование родителей (по желанию);

- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий;

Психолог обязуется:

- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при обращении родителей (законных представителей);

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его родителями (законными представителями).

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:

Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам

Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими.

Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами.

О таких ситуациях Вы будете информированы

Родители (законные представители) имеют право:

обратиться к психологу школы по интересующему вопросу;

отказаться от психологического сопровождения ребенка (или отдельных его компонентов указанных выше), предоставив психологу школы заявление об отказе на имя директора школы.

« _________» ______________________20_____г.

_________________________(подпись)