9

Биосфера.

1

В.И.Вернадский.

(1863 —1945)

. Биосфера и ее границы.

Термин "биосфера" предложен австралийским ученым Э.Зюссом (1831 — 1914), который понимал под биосферой совокупность живых организмов Земли. Учение о биосфере разработано российским ученым, академиком В.И.Вернадским (1863 — 1945). В.И.Вернадский распространил понятие биосферы не только на живые организмы, но и на геологические оболочки, заселенные ими.

Биогеоценоз является элементарной структурной единицей биосферы, а сама биосфера представляет собой глобальную экологическую систему — экосферу.

Вещества биосферы:

живое вещество — совокупность живых организмов Земли;

косное вещество — вещество неживой природы (песок, глина, гранит, базальт);

биокосное вещество — результат взаимодействия живых организмов с неживой природой (вода, почва, ил);

биогенное вещество — вещества, создаваемые в результате жизнедеятельности организмов (осадочные породы, каменный уголь, нефть).

В неживой природе биосферы В.И.Вернадский различал три геологические оболочки: литосферу, тропосферу и гидросферу, которые в результате воздействия живых организмов стали биокосным веществом.

1. Литосфера, состоит из осадочных пород, ниже которых находятся гранитный и базальтовые слои. Нижняя граница жизни в литосфере проходит на уровне 4—7 км, ниже проникновение жизни ограничено воздействием высоких температур, отсутствием воды. Наиболее заселены поверхность Земли и верхний слой почвы.

Биомасса растительности тундры представлена лишайниками, мхами, стелющимися карликовыми формами деревьев, травянистой растительностью, выдерживающей такие экстремальные условия. Биомасса тайги, затем смешанных и широколиственных лесов постепенно увеличивается. Зона степей сменяется субтропической и пустынной и тропической растительностью, где условия для жизни наиболее благоприятны, биомасса максимальна.

В верхнем слое почвы наиболее благоприятный водный, температурный, газовый режим для жизнедеятельности. Растительный покров обеспечивает органическим веществом всех обитателей почвы — животных (позвоночных и беспозвоночных), грибы и огромное количество бактерий. Бактерии и грибы — редуценты, они играют значительную роль в круговороте веществ биосферы, минерализуя органические вещества. "Великие могильщики природы," — так назвал бактерии Л.Пастер.

2. Гидросфера, "водная оболочка," образована Мировым океаном, который занимает около 71% поверхности земного шара, и водоемами суши — реками, озерами — около 5%. Много воды находится в подземных водах и ледниках. Гидросфера заселена по всей толщине, живые организмы представлены бентосом, планктоном и нектоном.

Бентосные организмы (от греч. benthos — глубина) ведут придонный образ жизни, живут на грунте и в грунте. Фитобентос образован различными растениями — зелеными, бурыми, красными водорослями. Они произрастают на различных глубинах: на небольшой глубине — зеленые, затем — бурые, глубже — красные водоросли, которые встречаются на глубине до 200 м. Зообентос представлен животными — моллюсками, червями, членистоногими и др. Многие приспособились к жизни даже на глубине более 11 км.

Планктонные организмы (от греч. planktos — блуждающий) не способны самостоятельно передвигаться на большие расстояния, представлены фитопланктоном и зоопланктоном. К фитопланктону относятся одноклеточные водоросли, цианобактерии, которые находятся в морских водоемах до глубины 100 м и являются основным продуцентом органических веществ — у них необычайно высокая скорость размножения. Зоопланктон — это морские простейшие, кишечнополостные, мелкие ракообразные. Для этих организмов характерны вертикальные суточные миграции, они являются основной пищевой базой для крупных животных — рыб, усатых китов.

Нектонные организмы (от греч. nektos — плавающий) способны активно передвигаться в толще воды, преодолевая большие расстояния. Это рыбы, кальмары, китообразные, ластоногие и другие животные.

3. Атмосфера подразделяется на тропосферу, нижнюю часть атмосферы, высота которой доходит до 20 км, выше находится стратосфера (до 100 км), еще выше ионосфера. Заселена только тропосфера, верхняя граница жизни проходит на высоте около 20 км.

В атмосфере, на высоте 15-35 км, свободный кислород (О2) превращается в озон (О3), который отражает жесткий ультрафиолет (свет с длиной волны менее 290 нм), вызывающий мутации в клетках живых организмов.

2. Круговорот веществ.

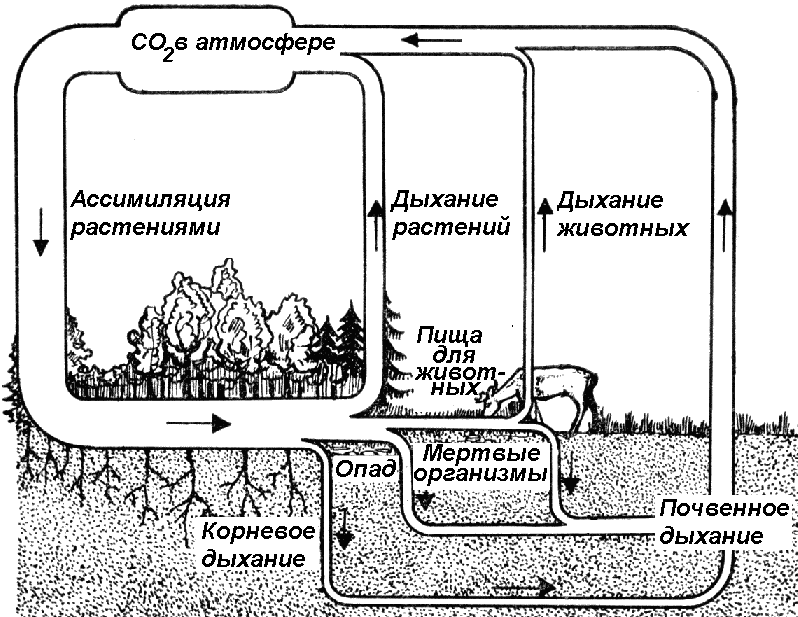

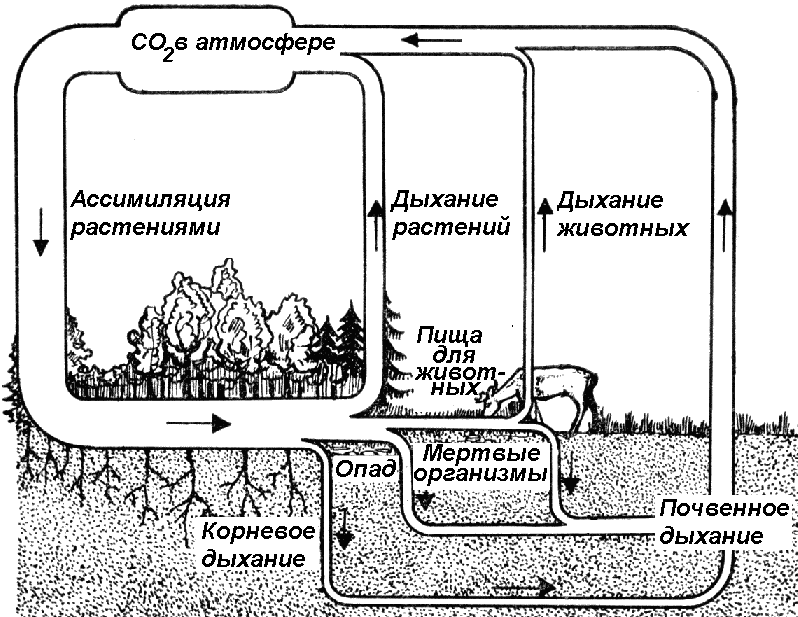

Круговорот углерода.

Углерод извлекается из атмосферы во время фотосинтеза, из углекислого газа и воды образуются углеводы, при этом выделяется кислород. Затем углерод в составе органических молекул мигрирует по цепям питания. При окислении органических веществ углерод в форме углекислого газа вновь возвращается в атмосферу.

Рис. 35.8. Круговорот углерода.

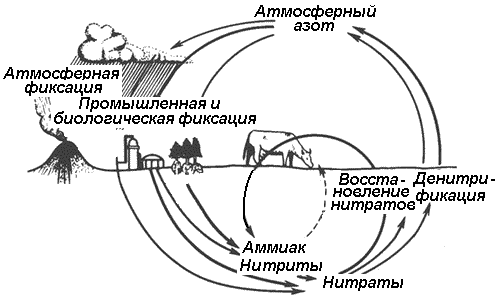

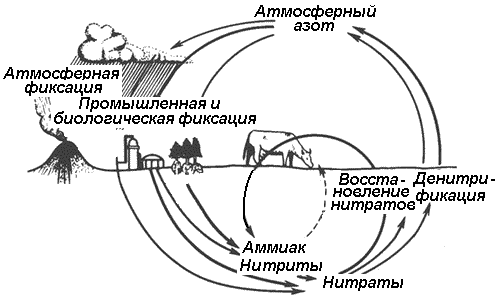

Круговорот азота.

Азот входит в состав белков, это один из четырех элементов первой группы. Несмотря на то, что растения буквально купаются в азоте (азота в атмосфере около 80%), атмосферный азот они не могут использовать. Фиксация атмосферного азота осуществляется некоторыми свободноживущими бактериями, клубеньковыми бактериями и цианобактериями. После их гибели соединения азота используются продуцентами, затем консументами. Часть азота фиксируется из атмосферы в виде оксидов во время грозовых разрядов.

При разложении органических веществ аммонифицирующие бактерии образуют аммиак (NH3). Нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до нитритов и нитратов. Растения способны усваивать нитраты, используя азот для синтеза белков. Возвращают азот в атмосферу денитрифицирующие бактерии, которые в процессе гниения остатков растений и животных превращают нитраты в свободный азот.

Рис. 35.9. Круговорот азота.

35

3. Живое вещество и его функции

Биомасса биосферы составляет примерно 0,01% от косного вещества биосферы, причем около 99% процентов биомассы приходится на долю растений, на долю консументов и редуцентов — около 1%. На суше преобладает биомасса растений (99,2%), в океане — животных (93,7%)

Биомасса суши гораздо больше биомассы мирового океана, она составляет почти 99,9%. Это объясняется большей массой продуцентов на поверхности Земли, где использование солнечной энергии для фотосинтеза достигает 0,1%, а в океане — только 0,04%.

Различают пять основных функций живого вещества:

Энергетическая функция, связанная с превращением солнечной энергии в энергию химических связей образованного органического вещества. Процесс фотосинтеза обеспечивает энергией все жизненные процессы на Земле.

Газовая функция. Фотосинтез, дыхание, деятельность азотфиксирующих и денитрифицирующих бактерий создали атмосферу Земли, содержащую 21% кислорода, 0,03% углекислого газа, около 80% азота. Метан, сероводород — эти газы также биогенного происхождения.

Концентрационная функция живого вещества проявляется в захвате и накоплении биогенных химических элементов.

Окислительно-восстановительная функция связана с химическими превращениями веществ. Эти реакции лежат в основе метаболизма,

Деструкционная функция заключается в минерализации отмерших организмов и возвращении химических элементов в неживую природу, результатом является образование биогенного и биокосного веществ биосферы.

4. Человек и биосфера

Появление человечества (около 40 тыс. лет назад) привело к появлению еще одного фактора, антропогенного.

Каменный век (палеолит), продолжавшийся около 30 тыс. лет, проходил в период последнего оледенения третичного периода, основой существования человека была охота.

10 — 12 тыс. лет назад наступило резкое потепление климата, были уничтожены или вымерли крупные животные. Наряду с собирательством и охотой, все большее значение приобретает одомашнивание животных, на освободившихся от ледника территориях развивается земледелие. Уже на ранних этапах своего развития человек оказывал серьезное воздействие на окружающую его природу: по его вине исчезли многие виды животных, на больших территориях были вырублены леса, появились пустыни.

В настоящее время в связи с развитием промышленности, автотранспорта, ростом населения антропогенное влияние на биосферу стало направляющей силой в эволюции биосферы. Происходит изменение атмосферы. За последние 100 лет концентрация углекислоты повысилась на 12%, что приводит к усилению парникового эффекта; при сжигании угля и нефтепродуктов в атмосферу попадают двуокись серы и окислы азота, которые выпадают на землю в виде кислотных дождей и губительно действуют на растительность и другие живые организмы. В атмосферу попадают вещества, разрушающие озоновый экран, являющиеся канцерогенами или сильными мутагенами. Особенно опасны радиоактивные загрязнения, которые происходят при авариях АЭС, испытании ядерного оружия.

Неправильная агротехника при обработке земель приводит к их эрозии, засолению и выведению из хозяйственной деятельности.

Население Земли в настоящее время составляет свыше 6 млрд человек, к 2020 году превысит 7 млрд, а количество производимого белка достаточно для удовлетворения потребностей только половины мирового населения. Расширение пахотных земель сопровождается вырубкой лесов, интенсивно вырубаются и тропические леса — основные поставщики кислорода в атмосферу.

Растительный и животный мир Земли, плодородие почвы относятся к возобновляемым ресурсам.

Использование огромного количества газа, нефти, угля, которые относятся к невозобновляемым ресурсам, приведет к их исчерпанию в обозримом будущем, и человечеству придется искать другие источники энергии. Причем несовершенная технология приводит к образованию большого количества отходов, к серьезному загрязнению атмосферы, почвы, воды.

Развитие промышленности — закономерный процесс, который нельзя остановить. Экологические проблемы необходимо решать. В.И.Вернадский назвал человечество ноосферой, сферой разума. Для сохранения биосферы необходимы согласованные усилия всех стран, развитие человечества не должно сопровождаться разрушением природы. Усиливается экологический контроль за деятельностью предприятий, создаются очистные сооружения и малоотходные предприятия. Разрабатываются законы и правила природопользования, создаются заповедники, заказники, позволяющие сохранить растительный и животный мир Земли. В сельском хозяйстве применяются научно обоснованные методы землепользования, использования ядохимикатов и удобрений. Проблема рационального и разумного использования природных ресурсов на основе экологических законов является одной из важнейших задач человечества.