СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Журнал "Село мое родное " №5

Просмотр содержимого документа

«Журнал "Село мое родное " №5»

Историко-краеведческий музей села Чаадаевка

Журнал краеведов

МОУСОШ с. Чаадаевка

МОУ ДОД ДДТ г. Городище

Село мое родное

Малая родина – замкнутый круг.

Что в душах, вокруг нас – все свято.

В крови это нашей не вспыхнуло вдруг,

Из жизни Чаадаевки взято.

В. Лазарев.

с. Чаадаевка, 2009г.

Историко-краеведческий музей села Чаадаевка

Журнал краеведов

МОУСОШ с. Чаадаевка

МОУ ДОД ДДТ г. Городище

Село мое родное

№ 5

Малая родина – замкнутый круг.

Что в душах, вокруг нас – все свято.

В крови это нашей не вспыхнуло вдруг,

Из жизни Чаадаевки взято.

В. Лазарев.

с. Чаадаевка,2009г.

Редактор Н.К.Сновальникова

Редколлегия:

О.Вакаева (11кл.), Н.Клеймёнова(11кл.), М.Шаблинов(11кл.), Е.Гранкина(10кл.), А.Барышникова(8кл.), В.Фоломеева(8кл.), Р.Кержнов(7кл.), М. Бурин(5кл.).

Адрес редакции:442324, Пензенская обл., Городищенский р-он, с.Чаадаевка, улица Школьная,1б,школа.

Телефоны:73-4-10-школа.

73-3-25-редактор (дом.)

Редакция благодарит руководство ОАО ПТФ «Васильевская» за финансовую помощь для издания журнала №5.

МОУ СОШ с. Чаадаевка.

Путеводитель по номеру

От редактора…………………………………………………………….5

Летопись села.

В. К. Попова. Родная улица моя……………………………………......7

Славные земляки.

Н. К. Сновальникова. Поэт земли Чаадаевской………………………..26

Биографический путь В.Н.Лазарева.

Из поэтического сборника В.Н.Лазарева «Родники».

Слава отцов, дедов – слава России.

С.В. Гарина Они ковали Победу в тылу………..44

Школьные годы чудесные…………………………………………..53

О. Вакаева, Н.Клеймёнова, М. Шаблинов. До свидания, выпускники!

Е. Качкурова. Нет, не забудет никто, никогда школьные годы!

Выпускникам посвящаем.

От выпускников 2009 года. Спасибо вам, учителя!

А. Я. Анохин. Выпускникам 73г. выпуска.

Кто, куда поступил учиться.

Поздравляем!

Нам пишут выпускники.

У важаемый читатель!

важаемый читатель!

Ты держишь в руках новый номер журнала «Село моё родное». В этом номере мы представляем только четыре рубрики, так как материал этих рубрик довольно-таки объемный и очень значимый, интересный.

В рубрике «Летопись села» вашему вниманию предлагаем рассказ В.К Поповой о своей улице - улице Ленина.

Родная улица… С ней, так или иначе, связана судьба каждого человека. Здесь когда-то бегали босоногими ребятишками, отсюда уходили в армию, уезжали учиться…Одним словом, уходили в большую жизнь.

Для Валентины Константиновны её родная улица самая прекрасная, самая дорогая улица в селе Чаадаевка. Ей, наверняка, лет 200 или около того. Столько она перевидала, столько знает, столько людей вывела в широкий мир! Судьба каждой семьи на улице Ленина значима, вызывает глубокое уважение. И хотя в настоящее время многие дома опустели, но след, оставленный людьми, родившимися и жившими в этих домах, продолжает тянуться через всю историю улицы, села, страны…

В рубрике «Славные земляки» мы хотим познакомить тебя с талантливейшим человеком, уроженцем нашего села, выпускником нашей школы (1958г. выпуска), поэтом Владимиром Лазаревым. Он написал три книги стихов: «Гори, свеча», «Память», «Родники». В них искренность признаний в самых задушевных, самых трепетных откровениях души. Своим поэтическим творчеством Владимир Николаевич Лазарев несёт людям свет. Он радуется жизни и зажигает этой радостью, теплом и любовью всех, кто знаком с ним и его поэзией.

Приближается эпохальное событие - 65-летие нашей Победы. Победы, омытой слезами, политой кровью, увенчанной мужеством живых и павших в битве с фашистами. Победы, принесшей мир!

В рубрике «Слава отцов, дедов – слава России» мы представляем исследовательскую работу «Они ковали Победу в тылу».

Где и кому было легче - на фронте или в тылу? Вряд ли можно дать однозначный ответ. Победа ковалась везде: и в тылу, и на фронте. И об этом лучше судить по высказываниям самих участников, тех, которых остаётся с каждым днём всё меньше. Тем ценнее, дороже их воспоминания для настоящего и будущих поколений. И наша задача - по крупицам собрать эти живые свидетельства, сохранить для истории...

Рубрика «Школьные годы чудесные» посвящена дорогим выпускникам 11 класса.

Как не хочется расставаться с ними! Ведь все они такие добрые, воспитанные, талантливые ребята!

Редакция журнала выражает благодарность выпускникам, занимавшимся в творческом объединении «Юный краевед»- Галлие Халиловой и Екатерине Качкуровой. Они внесли свою достойную лепту в создание журнала «Село моё родное ».

Если у тебя, читатель, появится желание поделиться своими мыслями о прочитанном или ты хочешь предложить какую-то тему для исследования и её дальнейшего повествования в нашем журнале, то можешь обратиться по адресу: МОУ СОШ с. Чаадаевка, объединение «Юный краевед».

Н.К. Сновальникова - редактор журнала.

Летопись села.

Родная улица моя.

На свете много улиц славных,

Но не сменяю адрес я:

В моей судьбе ты стала главной –

Родная улица моя!

А. Фатьянов

Обычно в каждой деревне, кроме официального названия улицы, существует неофициальное. Такое есть и у улицы, о жителях которой мы и собираемся рассказать. Хотя, может быть, она больше известна своим местонахождением в селе. Вообще-то она - часть центральной улицы им. В.И. Ленина. Но вся эта улица большая, проходит через все село, вот и ориентируются жители по каким-то отличительным признакам. Наша часть за "зеленым магазинчиком" или за "зелененьким магазинчиком". Почему так говорят именно об этой части улицы? На перекрестке с ул.К.Маркса уже давно построили магазин. Первоначально его покрасили в зеленый цвет. Со временем от этой краски ничего не осталось, и стал наш магазинчик серого цвета, но по привычке продолжали его так называть. И вот в прошлом году (2008) сделали ремонт магазина, а фасад украсили сайдингом. Конечно, зеленого цвета. И продолжают все называть наш магазин - "зелененьким", а улицу - за "зелененьким магазинчиком".

Обычно в каждой деревне, кроме официального названия улицы, существует неофициальное. Такое есть и у улицы, о жителях которой мы и собираемся рассказать. Хотя, может быть, она больше известна своим местонахождением в селе. Вообще-то она - часть центральной улицы им. В.И. Ленина. Но вся эта улица большая, проходит через все село, вот и ориентируются жители по каким-то отличительным признакам. Наша часть за "зеленым магазинчиком" или за "зелененьким магазинчиком". Почему так говорят именно об этой части улицы? На перекрестке с ул.К.Маркса уже давно построили магазин. Первоначально его покрасили в зеленый цвет. Со временем от этой краски ничего не осталось, и стал наш магазинчик серого цвета, но по привычке продолжали его так называть. И вот в прошлом году (2008) сделали ремонт магазина, а фасад украсили сайдингом. Конечно, зеленого цвета. И продолжают все называть наш магазин - "зелененьким", а улицу - за "зелененьким магазинчиком".

А еще одно название, о котором, может быть, не все знают, - "Новушка". "Новушка" – от корня – нов - (новый). И это не случайно. Именно здесь было много новостроек после пожара 1937г., когда сгорело в Чаадаевке 137домов. По рассказам старожилов, это было очень страшное зрелище: летела горящая солома (тогда многие дома были покрыты соломой), ее разбрасывал сильный ветер, страшный чад по всему селу. Так вот после этого пожара нужно было строиться вновь. Кто-то и переехал сюда. Кто-то и назвал улицу Новушкой.

Строились люди и намного позже. И последний дом был построен семьей Жандарова А.А. в 1982г. После женитьбы он с семьей стал жить отдельно от родителей, но рядом с ними.

Как и во всем селе, жили и живут здесь обычные деревенские люди. Обычные - значит работящие, трудолюбивые, ответственные в своем деле.

Конечно, не одно поколение сменилось на нашей улице. Сейчас здесь много приезжих, но остались и коренные чаадаевцы, и те, кто попал сюда по разным обстоятельствам много лет назад. Здесь живут родственники и чужие друг другу люди, по традиции, считающие соседей, шабров, близкими людьми. Конечно, иногда случались и какие-то ссоры. Но как в деревне без них!

Когда-то в каждом доме проживала большая семья, а сейчас некоторые дома пустые. Вся нечетная сторона улицы заселена, а на противоположной - в 4-ех домах никто не живет. Сейчас это дачи. Но это еще не так много. На некоторых улицах очень много нежилых домов. Это примета времени. И рождается сельчан меньше, и умирают чаще, и уезжают многие в город.

Говоря о коренных жителях улицы, нужно вспомнить об односельчанах, которые, к сожалению, уже умерли, но о них еще помнят, здесь проживают их родственники.

В основном это люди, которые всю свою жизнь отдали работе на селе, сельскому хозяйству. Многие из них пережили войну. Кто воевал (на тех домах до сих пор остались звездочки рядом с калитками, их прикрепляли как отличительный признак: здесь живет участник войны), кто трудился во время войны в колхозе (это в основном женщины-солдатки), кто в то время был еще ребенком, но тоже уже много испытал.

Участниками войны были Мастеров В.Ф., Куршев Н. С., Подбельцев А.Ф., Козлов П.А., Юченков В.С., Осипов П.К, Камаев П.П., Юченков А.С., Крюков Н.С., Жаворонкин А.Г., Кортунов Е. Они воевали и вернулись с войны.

П огиб на войне Мастеров Федор Павлович. Оставил он жену Ульяну Николаевну и двоих детей Валентину и Ивана. Так и жила она с ребятишками. Дети выросли. Валентина стала уважаемым в селе человеком. Работала в сельской библиотеке. В это время сельский библиотекарь отвечал за многое, и все получалось у Валентины Федоровны. Очень ценили односельчане ее труд, уважали. Тогда еще многие были активными читателями, часто приходили в библиотеку. Большая заслуга в этом и Валентины Федоровны. Во время работы она уже жила не на нашей улице, но часто навещала свою маму.

огиб на войне Мастеров Федор Павлович. Оставил он жену Ульяну Николаевну и двоих детей Валентину и Ивана. Так и жила она с ребятишками. Дети выросли. Валентина стала уважаемым в селе человеком. Работала в сельской библиотеке. В это время сельский библиотекарь отвечал за многое, и все получалось у Валентины Федоровны. Очень ценили односельчане ее труд, уважали. Тогда еще многие были активными читателями, часто приходили в библиотеку. Большая заслуга в этом и Валентины Федоровны. Во время работы она уже жила не на нашей улице, но часто навещала свою маму.

Семья Мастеровых и

отец Павел, 1941 год.

Рассказывая о своих родственниках, Валентина Федоровна вспомнила деда Павла, отца Федора Павловича. В советское время об этом не очень говорили, ведь время было такое, а сейчас Валентина Федоровна с гордостью говорит, что он был священником, батюшкой.

Когда-то в cеле было 5 церквей, точнее даже не все были церквями, а просто молельными домами. В одном из них и служил ее дед Павел. Он придерживался канонов старообрядческой церкви. Кстати, многие на этой улице были староверы. У них были свои особенности в чтении некоторых молитв, крестились они" двумя перстами", когда умирали, то покойника клали лицом к иконам, т. е. ногами вперед. Их молельный дом был тоже рядом. Сейчас это место - за "зеленым магазином". Ну а сам дом, конечно, не сохранился, потому что в те времена, когда рушили церкви, разрушили и этот молельный дом.

Кстати, именно в нем пел "на крыльцах" подросток Сидор Юченков, будущий отец большого семейства. О нем речь впереди

Без вести пропал в 1941г. под Ленинградом Крюков Григорий Антонович, оставив жену с тремя сыновьями, младшему из которых было три месяца. И осталась 27-летняя вдова Дуся воспитывать детей, работать, поддерживать родителей, которые жили рядом с ней. Как все это нужно было пережить и как выжить, можно только представить.

Крюков Григорий Антонович, 1941 год. Крюкова Евдокия Семеновна, 1976

Прошли годы, дети выросли, старший Константин обосновался рядом, средний Борис и младший Василий уехали на север, устроили свои семьи. Сейчас их уже нет в живых. В доме Крюковой Евдокии Семеновны проживает ее внучка Попова Валентина Константиновна со своей семьей, а через два дома - сноха бабы Дуси Крюкова Анастасия Андреевна. О ней, хотя она и не коренная жительница, хочется рассказать поподробнее

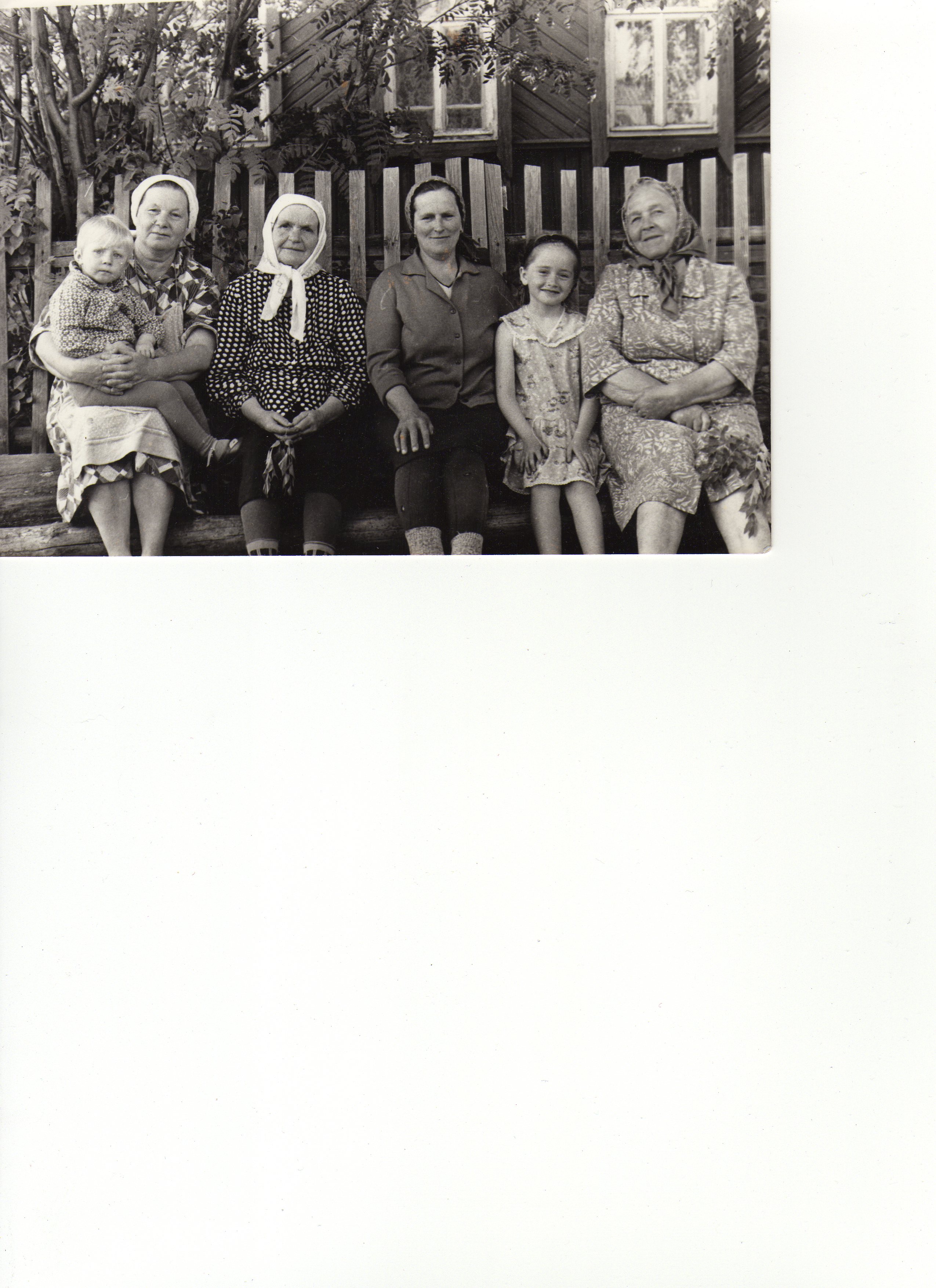

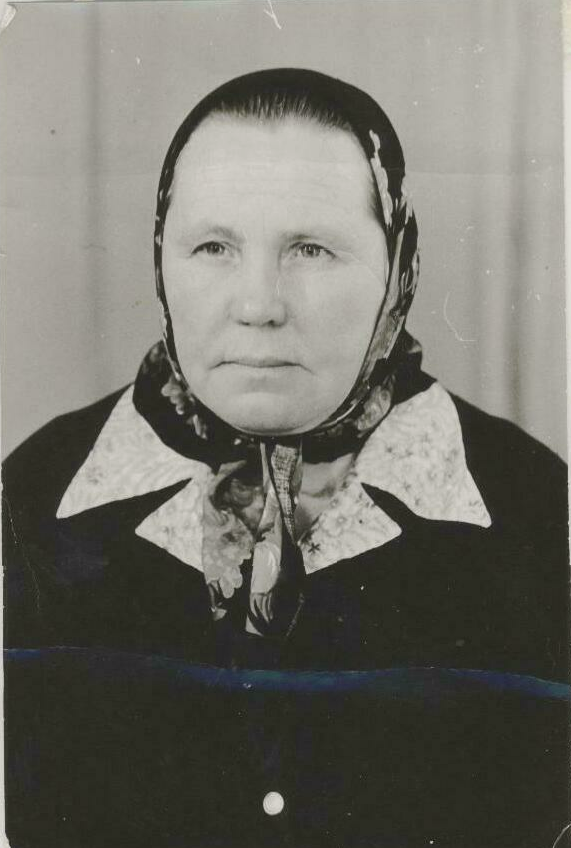

Бывают люди, которые всегда готовы помочь другим. Они могут пожертвовать своим временем, оставить свои дела, забыть, что устали, если знают, что кому-то нужна их помощь, участие. Вот таким человеком была и есть Крюкова Анастасия Андреевна (на фото - слева).

Бывают люди, которые всегда готовы помочь другим. Они могут пожертвовать своим временем, оставить свои дела, забыть, что устали, если знают, что кому-то нужна их помощь, участие. Вот таким человеком была и есть Крюкова Анастасия Андреевна (на фото - слева).

В Чаадаевку она приехала в 1956 году по распределению после Пензенского медицинского училища. Так не хотелось ехать, так хотелось в родное Голицыно. Но когда пришла в Дом ребенка, куда ее распределили, и увидела знакомые лица (Сорокину Нюру, Шаронову Нину, Суслову Машу - она вместе с ними училась в училище), решила, что, видно, судьба.

Две недели жила в доме Сорокиной тети Фени, мамы Нюры (теперь уже Анны Федоровны), а потом та определила ее на постоянную квартиру к своей маме Валяевой Матрене Егоровне. К тому времени в Дом ребенка приехала Настина подружка Баракина Шура, с которой тоже вместе учились и которая родом тоже из Голицына.

Так и жили. Работали, веселились, иногда навещали родных. К тетке Матре (так называли Матрену Егоровну) приезжали на выходные сын Шура и дочь Маша. Они учились в сельхозинституте. Подружились, вместе ходили на танцы, а скоро из армии вернулся Машин племянник Крюков Константин. И, конечно, познакомился с тетушкиной подружкой. А осенью 1960 года они с Настей сыграли свадьбу. Так у Евдокии Семеновны, мамы жениха, появилась дочь, с которой они прожили вместе долгую жизнь.

Вроде бы все устроилось, работали, занимались хозяйством. Дом ребенка скоро преобразовали в детский санаторий "Росинка", Настя продолжала работать там медсестрой, муж работал электриком, в 1961 году родилась старшая дочь Валентина, в 1966году - младшая Наталья. Но все равно часто тянуло на родину.

С Голицыном осталось много воспоминаний, до 1963 года там еще жила мама, Богомолова Пелагея Степановна, после ее смерти через какое-то время отец, Андрей Иванович, переехал в Чаадаевку, где и умер в 1968г., а до этого много лет было отдано работе в родном селе. Именно из-за этой работы (отец делал бочонки для соленья) и пострадала семья в 1935 году, когда все уже начиналось в стране, когда было уже только два года до 1937г. Почти половину села отправили кого куда: на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Богомоловы жили в Сутанах. Из всех 5братьев и сестер в Голицыне оставили только семью брата Василия, потому что у всех членов семьи был тиф. Сучаны теперь – г. Партизанск, что недалеко от Владивостока. Именно там проходили события, которые А.Фадеев описывает в "Разгроме". Там похоронили Настиного дедушку Ивана, брата Колю, с теми местами остались очень тяжелые воспоминания. Что-то конкретное помнится ей смутно, но постоянно горящую тайгу, сопки, бараки, головы горбуши (местный деликатес) запомнились навсегда. А еще запомнился Байкал, мимо которого проезжали домой. Насте было уже 8 лет, когда им с мамой разрешили вернуться на родину, а отец Андрей Иванович прожил там еще 7 лет. И только после его приезда домой наладилась понемногу у них жизнь. Ну, а потом медучилище, Чаадаевка, семья.

В 1976г. детский санаторий закрыли. Для всех работающих в нем это была трагедия. Нужно искать новое место работы, изменять какие-то привычки, жить без детей, которым отдавали всю душу! Ведь дети-то больные! И многим помогал только чистый сосновый воздух. И вдруг такие вот перемены. В больницу г. Городище, куда ушли некоторые коллеги, Анастасия Андреевна не пошла. Туда нужно было ездить, а дома не бросишь хозяйство, корову, вот и пришлось устроиться на работу в совхоз "Сурский" на животноводческий комплекс. Сначала работала на кухне помощницей, а потом телятницей в 1-ом корпусе, где были самые маленькие воспитанники. На пенсию вышла именно оттуда.

Анастасия Андреевна очень доброжелательный и отзывчивый человек, всегда очень хорошо общается с людьми. Поэтому где бы она ни работала, везде люди шли к ней с любыми просьбами, с любыми вопросами. Никому ни в чем никогда не отказывала. А когда стала пенсионеркой, помогала растить внуков, всегда заботилась и до сих пор заботится о больных соседях, о тех, кому нужна ее помощь: кому укол сделать, кому мазь сварить, а кому и кашу с горохом на поминальный обед. Именно поэтому и не разрешила ломать русскую печь, когда газ проводили: и каша не такая, как на газовой плите, и пироги ее лучше получаются, чем в духовке. И всегда она с улыбкой, с прибаутками, всегда с какой-нибудь песенкой. Она напоминает знающим ее людям двух женщин: бабушку Акулину Ивановну из "Детства" М.Горького и Матрену Васильевну из рассказа А.И.Солженицына "Матренин двор".

Вот такой обычный человек живет на нашей улице, о котором хочется сказать словами Солженицына: «…она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша".

Проживали и проживают на этой улице несколько семей, имеющих родственные связи, общие корни. Два брата Крюковой Е.С. – Юченков Василий Семенович и Юченков Андрей Семенович , их двоюродные братья и сестры и их семьи- Юченков Павел Никитович и Мария Никитична, Камаева Анна Сидоровна и Толмачева Елена Сидоровна( в девичестве Юченковы), дочь Елены Сидоровны - Степанова Татьяна Васильевна . Их отцы Семен, Никита и Сидор были братьями, поэтому некоторых Юченковых звали по отчествам: Никитины, Сидоркины. Конечно, у них были другие братья и сестры, но проживали или проживают они на других улицах. Из этого же рода была здесь и еще семья Юченкова Петра Николаевича. Его отец Николай - брат Василию, Андрею и Евдокии. Петр Николаевич и его жена Анастасия Ивановна умерли, дом дети продали. Здесь сейчас вот уже два года проживает семья Альмяшовых. А в домах Юченкова В.С. и Юченкова А.С. живут приезжие из Казахстана и Киргизии Медведевы и Крутовы.

О каждом из Юченковых и их семей можно много рассказать. Но хочется назвать главное. Василий Семенович и Андрей Семенович были участниками войны. Они прошли тяжелыми фронтовыми дорогами все четыре года. Особенно памятно было Василию Семеновичу (умер в 1983г.) сражение на Курской дуге. Он часто вспоминал бой под Прохоровкой, рассказывал детям и внукам. Андрей Семенович больше вспоминал бои под Псковом. Их брат Николай погиб.

Иван и Павел Юченковы, братья Елены Сидоровны и Анны Сидоровны, тоже не вернулись с войны. Из их большой семьи выжили в военные годы девочки Матрена, Полина, Анна, Елена, Клавдия, Мария и младший брат Василий.

Участником войны был муж Анны Сидоровны Камаев Павел Петрович (умер в 2006г.) О нем собран материал в школьном краеведческом музее. Участником войны был двоюродный брат Анны Сидоровны и Елены Сидоровны Осипов Петр Кузьмич. Возвратившись домой, они работали сначала в колхозе, а потом в совхозе. Здесь же проживала и семья брата Осипова Петра Осипова Михаила Кузьмича. Сейчас в их доме живет семья Малькова Рафаэля.

Участником войны был муж Анны Сидоровны Камаев Павел Петрович (умер в 2006г.) О нем собран материал в школьном краеведческом музее. Участником войны был двоюродный брат Анны Сидоровны и Елены Сидоровны Осипов Петр Кузьмич. Возвратившись домой, они работали сначала в колхозе, а потом в совхозе. Здесь же проживала и семья брата Осипова Петра Осипова Михаила Кузьмича. Сейчас в их доме живет семья Малькова Рафаэля.

Камаевы Павел Петрович и Анна Сидоровна

Рассказывая о боевых заслугах мужчин, нельзя не вспомнить и тяжелые военные годы здесь в тылу. Все, о ком уже упоминали в этом рассказе, во время войны, будучи детьми, подростками, пололи просо, собирали колоски, выполняли всю тяжелую крестьянскую работу. А Ларюшина Анастасия Ивановна, жена Юченкова Петра Николаевича, была трактористкой. Она и еще несколько девушек собрали бригаду и сели за руль трактора, чтобы заменить ушедших на фронт мужчин.

Хочется вспомнить еще об одном жителе улицы - Крюкове Никите Спиридоновиче. Вернувшись с войны раньше других (у него были отморожены ноги, поэтому и летом, и зимой он ходил в валенках), Никита Спиридонович стал делать оконные рамы, домашнюю мебель, домашнюю утварь. Славился он своими изделиями на всё село.

У него была большая семья. Четверо детей. Повзрослев, они обустроили свои дома в нашем селе. На нашей улице жила семья дочери Анны Никитичны. Сейчас в ее доме живет сын Александр.

Жила в нашем селе и большая семья Мастеровых. Было в ней 5 детей. Двое из них поселились на нашей улице.

В 1-ом доме от магазина по нечетной стороне живет Шаблинова Елена Федоровна (в девичестве Мастерова). Очень скромная и приветливая женщина. Ей сейчас уже за 80 лет. Много сил отдала она работе. Работала в Доме ребенка, Чаадаевской аптеке, воспитывала дочь Веру, заботилась о хозяйстве. Её и сейчас очень часто можно видеть на своем огороде, хотя помогать с весны до осени приезжает Вера со своими детьми.

Тетя Лена глубоко верующий человек, поэтому ко всем и ко всему она относится с добром и любовью. Когда бы ни встретил тетю Лену, она всегда очень приветливо улыбнется, поздоровается, и становится от этой улыбки легче на душе.

В следующем доме проживает Туманова Галина Павловна. Сейчас она здесь одна, два года назад умер ее муж Туманов Алексей Александрович. Она тоже пенсионерка, много лет проработала швеей в Чаадаевском КБО, а после его закрытия няней в детском саде. Это очень трудолюбивая женщина, любящая чистоту и порядок. Поэтому у нее всегда в идеальном порядке огород и чистота в доме.

Соседка Тумановой Г.П. Мастерова Екатерина Андреевна. О ней очень подробно рассказано в одном из номеров сборника "Село мое родное".

Когда-то в соседнем доме проживала Шаблинова Анастасия Сергеевна. У нее был сын – Шаблинов Михаил. Женившись, он привел в дом молодую жену Дусю. Конечно, сейчас они уже Михаил Иванович и Евдокия Борисовна. У них большая семья. И хотя дочери Нина и Вера уже давно живут своими семьями, у них свои судьбы, но дом дяди Миши и тети Дуси никогда не бывает пуст. В выходные, на праздники съезжаются дети к своим родителям. С ними их дети и внуки.

И Михаил Иванович и Евдокия Борисовна всю жизнь трудились в совхозе. Евдокия Борисовна работала телятницей, заслужила звание «Ветерана труда», а Михаил Иванович - трактористом. А он – «Ветеран тыла». Такое звание давали тем людям, кто ребятишками во время войны трудился на полях колхоза. Вот и Миша Шаблинов 12-летним подростком подносил трактористам чурки. Сейчас это не совсем понятно - зачем? Оказывается, все просто: тогда трактора топились дровами. Вот ребятишки и приносили топливо для тракторов.

Сейчас у Шаблиновых большой дом, но его построили лет 30 назад. Раньше здесь, когда жила Анастасия Сергеевна, был совсем маленький домик, а в соседях у нее жила ее сноха, Шаблинова Пелагея Яковлевна. Она была замужем за братом Анастасии Сергеевны Павлом Сергеевичем. Павел Сергеевич был участником гражданской войны, давно умер, и Пелагея Яковлевна жила одна, детей у них не было. А вот ее домик знали все уличные ребятишки: она продавала семечки. Купишь кулечек за 5 копеек - работы на целый вечер.

После смерти Пелагеи Яковлевны на месте ее дома и дома Анастасии Сергеевны и построили Шаблиновы свой большой дом.

Соседний дом раньше принадлежал Куршевой Марии Сергеевне. Но после ее смерти здесь сначала жила внучка Михаила Ивановича Наталья, а сейчас - другая внучка Анна. Она вместе со своим мужем Гореловым Виктором переехала сюда после свадьбы в 2008 году.

На этой же улице уже давно живет и сестра Шаблиновой Е. Б. - Фирсова Анна Борисовна. Сначала она с дочерью и мужем жила в другом доме на этой же улице (впоследствии этот дом сгорел во время пожара в 1975 году), а сейчас в соседнем доме с Медведевыми и Участкиной Антониной Яковлевной, купившей недавно дом Юченкова Павла Никитовича.

Дом, в котором сейчас живет Мастеров Алексей Александрович, достался ему от деда Василия Федоровича и бабушки Марии Ивановны.

Интересна история этого дома. Интересна судьба и его хозяев. Раньше дом принадлежал Постегиной Анастасии (отчество забыли). У нее было 4 детей. Дом был большой (по тем временам), поэтому во времена раскулачивания ее, хоть кулаком не признали, но выселили, а дом выставили на продажу. Вот и купил его Осипов Иван Степанович, отец Марии Ивановны-бабушки Алексея. Жил он здесь со своей женой Анной Ивановной. и дочерьми Марией и Екатериной. А когда началась война , ушел Иван Степанович на фронт.

Во время Великой Отечественной войны служил он в 417-ом стрелковом полку 156-ой стрелковой дивизии 43-ей армии . В бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество, был ранен и умер от ран 18 августа 1944-го года в госпитале. Похоронен в Ислан-Дукенте Заралыйского уезда Ковенской области.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками Осипов Иван Степанович награжден медалью "За боевые заслуги" за № 1250190.

Вдова Осипова Анна Ивановна до последних дней своей жизни проживала с дочерью Марией.

А Мария, закончив 7 классов Чаадаевской сельской школы, поступила учиться в Кузнецк на фельдшерско-акушерские курсы. В Кузнецке же учился в педагогическом техникуме и Мастеров Василий, ее односельчанин. В Кузнецке учились, на выходные приезжали домой к родителям и , конечно, не могли не заметить друг друга.

После окончания техникума в 1936-ом году Василия Федоровича направляют на работу в Кашпирскую начальную школу. где он стал работать учителем, а в 1938-ом году в Кашпирском родильном доме стала работать акушеркой его молодая жена Мария Ивановна. В сентябре 1939-го года Василий Федорович был призван в РККА. А потом война…

Мария Ивановна переезжает в Чаадаевку с маленьким сынишкой к своей маме Осиповой Анне Ивановне. А здесь случилось большое горе: мальчику только исполнился годик, и он умер. Мария Ивановна, пережив потерю ребенка, поступает на работу в Чаадаевский санаторий в качестве медсестры, затем переводится в Чаадаевскую больницу фельдшером. В июле 1942-го года по приказу райздравотдела она была откомандирована в распоряжение Чаадаевского госпиталя №4582 в качестве медсестры, откуда уволилась уже только в октябре 1945-ого года «согласно отъезду по месту службы своего мужа», как записано в ее трудовой книжке. И стала трудиться Мария Ивановна старшей медсестрой в Детском доме № 18, что находился в с.Чаадаевке. Всю свою сознательную жизнь Мария Ивановна в "белом халате" посвятила людям, больным детям, она заботилась об их здоровье.

И ее труд был оценен. За участие в Великой Отечественной войне медсестра Мастерова Мария Ивановна указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина от имени Президиума Верховного Совета СССР она награждена юбилейной медалью. Но самая главная награда - уважение и любовь ее односельчан и детей, с которыми она работала.

И ее труд был оценен. За участие в Великой Отечественной войне медсестра Мастерова Мария Ивановна указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина от имени Президиума Верховного Совета СССР она награждена юбилейной медалью. Но самая главная награда - уважение и любовь ее односельчан и детей, с которыми она работала.

Семья Мастеровых. Сидят слева направо: Мастерова Мария Ивановна, внуки Вячеслав и Александр, Мастеров Василий Федорович; стоят слева направо: Мастеров Александр Васильевич, Мастерова Лидия Павловна( сноха), Смирнова Таисия Васильевна (дочь) и Смирнов Геннадий Александрович (зять)

А ее муж прошел всю войну. Об этом свидетельствуют его награды. Василий Федорович воевал в разных местах, в семье сохранились документы о его участии в боях в последние годы и награждении в 1944 и 1945 г.г.

Так он был участником августовских боев 1944года за овладение городом и крепостью Бендеры в составе 57 армии. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза т. И.В.Сталина от 23.08.44г. лейтенанту Мастерову В.Ф. объявлена благодарность.

Затем он был участником августовских боев 1944 года за овладение городом и портом Констанце ( Румыния) в составе войск 57 армии. За отличные боевые действия объявлена благодарность приказом Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина.

В сентябре 1944 года являлся участником сентябрьских операций Красной Армии в Болгарии в составе 57 армии, в октябре 1944 года принимал участие в боях за освобождение столицы братской Югославии- города Белграда, в ноябре 1944года прорывал оборону противника на западном берегу Дуная, в феврале 1945 года в составе войск 4-ой Гвардейской Армии освобождал столицу Венгрии- Будапешт, в марте 1945 года лейтенант Мастеров В.Ф. участвовал в боях при прорыве обороны противника южнее озера Балатон и овладении городами Надьбайом, Бегене, Марцали и Надьятад.

Василий Федорович был награжден Орденом Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степеней за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью «За участие в героическом штурме и взятии Будапешта», «За доблесть и отвагу» награжден множеством юбилейных медалей.

Из РККА Василий Федорович вернулся в августе 1946 года. После войны работал секретарем Чаадаевского сельского совета, затем председателем. Позже занимал руководящие должности директора Чаадаевского ОРСа и директора Сурского торгового предприятия. Много времени занимался общественной работой: неоднократно избирался депутатом Чаадаевского сельского совета, на протяжении многих лет был общественным инспектором рыбоохраны.

Будучи на заслуженном отдыхе увлекался рыбалкой и занимался пчелами.

Мастеровы Василий Федорович и Мария Ивановна вырастили и воспитали двоих детей. Дочь Таисия закончила пензенский приборостроительный техникум и 38 лет проработала конструктором на одном из пензенских заводов. В данное время она проживает в Пензе, находится на заслуженном отдыхе. Сын Александр, ушедший из жизни в 2004 году, более 20 лет проработал на птицефабрике "Ольховская", большую часть из них механиком инкубатора по выводу цыплят. А вот его сын Алексей и проживает сейчас в доме № 167. Вот такая история семьи.

Когда-то рядом с Мастеровыми жила большая семья Куршевых. Хозяйкой была Екатерина Ивановна, дочь Осипова Ивана Степановича Глава семьи Куршев Никита Сергеевич был известным в селе человеком. Он занимал высокие посты в совхозе, в сельском совете. А время тогда было не простое, поэтому и отношение к нему было разное: кто уважал, кто побаивался, а кто и чувствовал откровенную неприязнь, но несмотря на это, он был уважаемым отцом, воспитал достойных сыновей, которые проживают в Пензе. Там Никита Сергеевич и умер, потому что в конце жизни сыновья взяли его к себе.

Никита Сергеевич был участником войны, писал стихи, часто выступал с ними на торжественных мероприятиях. Конечно, это была не высокая поэзия, но по-своему писал он о своей родине Чаадаевке.

Сейчас в доме Куршевых проживает семья Степановых, которые переехали сюда из Казахстана.

Дом, следующий за Степановыми, принадлежит сейчас Мастеровой Анастасии Ивановне. Она проживает здесь с середины 80-ых годов, сюда переехала с улицы К.Маркса. Живет одна, но ее каждый день навещает старшая дочь Валентина Васильевна, часто бывают дочь Нина и сын Анатолий. Старшая дочь живет на этой же улице со своей семьей, поэтому и бывает у мамы чаще других.

Анастасия Ивановна- одна из старожилов улицы, повидала на своем веку не мало.И работать приходилось не покладая рук, и детей воспитывать, и дом содержать. После войны работала в бригаде девушек-трактористок, потом в тубсанатории, на пенсию ушла из детского садика, где была нянечкой. Такая она - женская доля.

А до переезда Анастасии Ивановны поживали в этом доме муж и жена Крутовы. Эта семья – тоже часть большого семейства. Подбельцевых много в селе. Крутова Анастасия Федоровна (в девичестве Подбельцева) – одна из них. Супруги умерли в 70-е годы прошлого столетия. Детей у них не было, дом родственники продали Мастеровой А. И.

А рядом с Крутовой А.Ф. жили ее брат - Подбельцев Алексей Федорович и через два дома сестра - Зубкова Татьяна Федоровна. Эти люди тоже очень известны в селе. Особенно уважали их за трудолюбие, за мастеровитость, за «золотые руки».

Особенно славился этим сын Алексея Федоровича - Василий Алексеевич, который, к сожалению, умер в 2009 году. Последнее время в доме, где жила большая семья Подбельцевых (дочери Клавдия, Римма, сыновья Иван и Василий), жил только младший сын Василий Алексеевич с женой Надеждой Андреевной. Их дети – дочь Ольга и сын Алексей уже имеют свои семьи и живут отдельно от родителей. Ольга Васильевна - очень уважаемый человек, она работает судьей в одном из судов г. Пензы, а Алексей Васильевич -кадровый военный, проживает в Кузнецке-8. И дочь, и сын унаследовали трудолюбие родителей. Можно сказать, что до самой смерти Василий Алексеевич все что-то делал по дому, мастерил. По-другому он не мог. Допоздна светилась лампочка в его мастерской. В их хозяйстве 2 трактора, собранные им самим из деталей. Один из них – «Малыш» - был сделан для сына, когда тот был еще совсем маленьким. И всегда, еще с начальных классов, Леша помогал отцу. Именно поэтому у него любовь к технике.

А какие предметы домашнего обихода, домашняя утварь были сделаны Василием Алексеевичем. Все аккуратно вырезано, покрашено, все сделано с такой любовью. И, конечно, все это будет напоминать жене и детям их отца.

И еще одна сестра Алексея Федоровича Подбельцева – Зубкова Татьяна Федоровна – проживает на этой улице.

Татьяна Федоровна и Григорий Петрович сейчас пенсионеры. До пенсии они трудились в разных местах. Татьяна Федоровна много лет отдала работе в тубсанатории нянечкой. Все понимают, насколько это тяжелая работа, но она привыкла и всю душу отдавала своей работе. Григорий Петрович работал в строительной бригаде. Но однажды случилось несчастье. Раньше почти у всех на улице были коровы. И вот во время заготовки сена он упал с копны. С тех пор он на инвалидности.

Сейчас супругам Зубковым за 80, но у них очень ухоженный огород, в хозяйстве куры. Конечно, им помогают дети и внуки. Дочь Анна и сын Валерий со своими детьми каждый выходной приезжают к родителям, помогают им по дому, в огороде. И очень приятно смотреть, как все они своей большой дружной семьей заботятся об урожае, о красоте своего палисадника и дома. Даже самый маленький Данилка Кудряшов, правнук тети Тани и дяди Гриши, очень любит помогать в огороде.

В доме, где сейчас живут Зубковы, раньше жила еще одна сестра Татьяны Федоровны - Надежда Федоровна со своим мужем Хатеевым Василием Дмитриевичем и детьми: Марией, Людмилой и Анной. Но дети выросли и уехали из Чаадаевки, супруги Хатеевы умерли, а в их дом и переехала сестра Татьяна. А тот дом, где они жили раньше, находится чуть наискосок на другой стороне улицы. Сейчас там у них дача.

Конечно, молодежь не знает Надежды Федоровны Хатеевой, а старожилы помнят эту добрую приветливую женщину. А еще помнят, как около их дома ребятишки с улицы часто устраивали концерты. Все было по-настоящему: репетиции, костюмы, билеты (правда, бесплатные). Рассаживали зрителей и показывали представления.

Тогда, в 70-ые, детей на улице было много. Поэтому и артистов много, и всем зрителям эти представления очень нравились.

Но были дни, когда с детьми играли и взрослые. Вот сколько веселья было! Обычно это происходило на Пасху. Всей улицей собирались около дома дяди Пани Юченкова или дяди Пани Козлова, катали яйца. Сюда приходили игроки со всей улицы, даже из других «колонков», как называли определенные части улиц. Взрослые, как дети, радовались каждой удаче, а уж сколько восторга было у ребятишек, когда кто-то выигрывал. А если кто-то начинал играть нечестно, ему приходилось выслушать массу упреков. Некоторые выигрывали много яиц и, конечно, их не съедали, но дело было не в том - съешь или не съешь. Главное - выиграть!

А еще замечательным было то, что дядя Паня (Павел Андреевич Козлов -глава большого дружного семейства) работал в совхозе на лошади. И ребятня с улицы очень часто пользовались его добротой. Прокатиться на лошади - одно удовольствие. И дядя Паня никогда не отказывал. Вообще вся эта семья особой доброты и щедрости. Никогда никто не получал отказа, если нуждались в их помощи. И дядя Паня, и тетя Васена - его жена Василиса Федоровна, и их дети всегда всех выручали.

А соседские ребятишки особенно любили картошку с молоком, которую готовила в печке тетя Васена. Тогда у всех были печки, и все бабушки делали такую картошку, но такой, как у тети Васены не было ни у кого: разваристая, с пеночкой - чудо! Хватало всем: и соседским детям и своим. А своих было пятеро: Николай, Виктор, Татьяна, Галина и Александр.

И до сих пор, хотя уже нет в живых родителей, брата Виктора, младший сын Александр всегда угостит соседей карасями. Он рыбак. Вместе со своим другом Жандаровым Александром он любит проводить время с удочкой на Суре или каком-нибудь озере.

Конечно, сейчас они уже взрослые. Александр Павлович не работает по состоянию здоровья. Жандаров Александр Анатольевич работает на птицефабрике "Васильевская". Сейчас там очень трудная работа, много устает. Вот и любит, когда выбирается свободная минута, порыбачить да поохотиться. Он и Козлов Александр и охотники заядлые.

А жена Александра Анатольевича, Светлана Павловна, педагог. Больше 25 лет проработала она в Чаадаевской школе. Сначала пионервожатой, а потом учителем начальных классов. Пришла она работать в школу после педучилища. Вот здесь и приглядел ее молодой физрук (Александр Анатольевич тогда работал в школе). А после свадьбы и построили они дом рядом с родителями Александра, Анатолием Степановичем и Евдокией Яковлевной Жандаровыми.

Семья Жандаровых: Светлана Павловна, Наталья, Александр Анатольевич, Сергей.

А в 2002-ом году, спустя 10 лет после смерти матери, перевезла сюда Светлана Павловна своего отца, Конакова Павла Михайловича. Продавался дом Мастеровой Ульяны Николаевны, что совсем рядом от Жандаровых. А в Городище, где жил ее отец, часто не наездишься. И возраст у отца уже преклонный, нужно во многом помогать. Вот так и появился на этой улице еще один новый житель.

А кроме Козлова А.П. и Жандарова А.А. есть на улице еще один рыбак-Кузьмин Анатолий Павлович. Он часто ездит на работу вне Чаадаевки, но как только выпадает свободная минута, тоже любит порыбачить.

К узьмин Анатолий Павлович и его жена Валентина Николаевна (на фото) живут сейчас в доме, который тоже относится к числу последних строений на улице.(1981 год). Это большой, красивый дом, который они построили сами. Анатолий Павлович-мастер на все руки, поэтому все в доме отделывал сам. А раньше на этом месте был старенький дом Паршиной Евдокии Петровны.

узьмин Анатолий Павлович и его жена Валентина Николаевна (на фото) живут сейчас в доме, который тоже относится к числу последних строений на улице.(1981 год). Это большой, красивый дом, который они построили сами. Анатолий Павлович-мастер на все руки, поэтому все в доме отделывал сам. А раньше на этом месте был старенький дом Паршиной Евдокии Петровны.

Валентина Николаевна тоже имеет свое увлечение. Она очень любит поэзию. Особенно ее привлекают стихи Дины Злобиной, других пензенских авторов. Увлеченная душевностью и любовью к родному краю авторов этих стихотворений, она и сама пишет стихи, иногда выступает с ними на различных мероприятиях в сельском клубе. Коренная жительница Чаадаевки, она пишет о своем селе, о людях села.

Вот как она рассказывает о своем увлечении: «Родилась я и выросла в селе, мне не понаслышке знакома сельская жизнь. Красота природы не раз побуждала меня к поэзии, сама жизнь подсказывала сюжеты к стихам, и вот в 90-х годах первый раз взялась за перо. Пишу для себя, для души. Сюжет для стиха появляется спонтанно в порыве эмоций, каких-то событий. Например, узор на стекле в морозный день дал повод появиться следующим строчкам:

На стекле мороз рисует сказочный узор,

И невольно я бросаю на него свой взор.

Что за чудо от природы -я понять хочу,

Будто вместе я с рисунком в сказочку лечу.

Вот и ветка получилась, а вот и цветок,

И мороз раскинул иней, будто бы платок,

И мой взгляд, не уставая, смотрит на стекло,

Где волшебница из сказки к нам стучит в окно.

Рисунок этот на стекле радует глаза,

А дотронуться рукою до него нельзя:

От тепла ладони облетят цветы,

Растворятся в неизвестность все мои мечты.

Прошло 30 лет с начала войны в Афганистане. Для нашей страны это было время боли и потерь. Солдаты той войны повзрослели, но воспоминания еще долгое время будут будоражить их. Ребятам-интернационалистам я посвятила свое стихотворение «Давно закончились бои».

Давно закончились бои, и нет давно тревоги,

И только лишь солдатам той войны

Все по ночам мерещатся афганские дороги.

Вокруг ущелья, горы и душманы,

Кругом опасность стережет,

А на крылечке в старом доме

Родная мать солдата ждет.

Вся извелась, истосковалась

По кровиночке родной,

И все надеется на чудо,

И стала вся совсем седой.

Всё просит Бога:

"Помоги и сохрани мне чадо!"

И в тот момент казалось ей,

Что больше ничего по жизни ей не надо.

А где-то там, под солнцем жарким, на чужой земле ,

Шли в бой безусые мальчишки,

Делились лишь глотком воды

Они в короткие минуты передышки.

Горели танки и машины,

Казалось, и земля горит,

И солнце, как назло, нещадно

Сквозь гимнастерку все палит.

Сон афганца будет долгим,

И не только двадцать лет,

И не вернуть нам тех ребят безусых,

Которых после боя с нами нет.

Русские народные праздники и обычаи тоже дают возможность для творчества. Тому пример- стихотворение «Масленица».

Масленица, масленица - широкий хоровод!

На крыльце у клуба волнуется народ.

Заждались все праздника: песен и блинов,

Уж давно не слышали звонких голосов.

Любит русский народ этот праздник,

И блины в каждом доме пекут,

И морозец, февральский проказник,

Не спешит для весны уступить торный путь.

Самовар пузатый на морозе

Отогреет душу кипятком,

Обмакнув блинок в медочек,

Потолкуют люди кто о чем.

Ну а ты, молодежь удалая,

Доставай-ка же приз со столба!

Да, я - масленица! Я - такая!

Я хочу посмотреть силача.

Девчата в цветных полушалках

Гурьбою в сторонке стоят.

Свою ненаглядную милую

Молодец выбрать бы рад.

На тройке быстрой и игривой

Под дугой колокольчик звенит

Про нашу жизнь не совсем удалую,

Про Богом забытую Русь!

Вот такой интересный человек живет на этой улице.

Нет сейчас и соседнего с Кузьмиными дома Сайкова Гаврилы Павловича и Дарьи Игнатьевны. На этом месте живет семья Юченкова Александра Андреевича, внука Юченкова Сидора Михайловича, зятя Мастеровой Анастасии Ивановны. Вот так тесно переплелись родственные связи на нашей улице. Александр Андреевич сейчас на пенсии, но продолжает работать в Кузнецке-8. На пенсии и его жена Валентина Васильевна, которая 37.лет проработала медсестрой в Чаадаевской сельской больнице. До сих пор, если у кого возникает необходимость сделать укол, обращаются к ней. И она, как семейный доктор, помогает всем больным.

Из тех, кого не обошла стороной война, была и семья Жаворонкиных. Сейчас в их доме никто не живет, дочь Александра Григорьевича и Анны Яковлевны Нина Александровна засаживает огород (сама она живет в пос. Чаадаевке). А когда-то здесь жили ее родители. Отец был участником войны, был в плену, но никогда не любил говорить об этом времени, потому что понятно, какое это было время…

Юченковы Александр Андреевич и Валентина Васильевна

В доме Голубиных Евдокии Афанасьевны и Ивана Андреевича проживает сейчас их внучка Татьяна Евгеньевна Корчагина с мужем Сергеем и детьми.

Дом Буриной Тамары Семеновны

Какой-то особой ухоженностью, чистотой выделяется на улице дом Буриной Тамары Семеновны, где живет она с дочерью Натальей. Дом стоит в середине улицы, но тоже из последних построек, потому что раньше здесь жила Рябинина Арина Федоровна, тетка матери Тамары Семеновны, Буриной Натальи Ивановны.

Арина Федоровна была знаменитая портниха, обшивала и родных, знакомых, причем шила даже верхнюю одежду. С особой теплотой вспоминает ее Туманова Галина Павловна. Когда она была еще маленькой, а жилось им с мамой, Козловой Анной Андреевной, и братом Федором очень трудно, Арина Федоровна очень часто помогала Анне Андреевне. То платье сошьет маленькой Гале, то рубашонку Феде. И денег за это не брала - видела, как тяжело было их матери поднимать детей, жалела. Когда Арина Федоровна состарилась, переехала к племяннице, а в ее доме поселилась семья Тамары Семеновны.

Но в 1975 году дом сгорел, а на его месте построили тот дом, в котором сейчас живут Тамара Семеновна и Наталья Алексеевна.

Тамара Семеновна - очень уважаемый человек в селе и на своей работе. Она 25 лет проработала в сельском хозяйстве в качестве техника по искусственному осеменению животных. Сначала в совхозе «Сурский», а сейчас бригадиром Саловской фермы КРС. За высокие производственные показатели она неоднократно была награждена Почетными грамотами районного и областного значения, занимала призовые места в различных конкурсах.

Дочь Наталья Алексеевна закончила ПИСИ, работает инженером – строителем в одной из войсковых частей г. Кузнецк-8.

Их увлечение - цветы. Поэтому все, кто приходят к ним домой, сначала попадают прямо в райский уголок. Ухоженность дома уже во дворе. Здесь аккуратные клумбы, благоухает плетистая роза, истончают нежный аромат флоксы и петунии, но центр всей этой красоты - огромный куст гортензии. Редко в деревне можно увидеть такую красоту.

В соседях с Буриной Тамарой Семеновной сейчас живут Сметанина Антонина Петровна и Юченкова Евдокия Ивановна. Их дома, как и дом Тамары Семеновны, Поштак Валентины Ивановны построены в одно время, в 1975-1976 годах, потому что строились они на месте сгоревших в 1975 году.

Это было страшное зрелище. Конечно, это не пожар 1937 года, но горело ночью, горело 3 дома и загорался 4-ый. А летом в деревне, как это часто бывает, нет воды, а еще сильный ветер на дома напротив. Н.С. Куршев, живший напротив, всегда потом говорил, что если бы не березы, растущие рядом с его домом, то пожар перебрался бы и на противоположную сторону. Тогда в сгоревших домах жили семьи Мастерова Федора Яковлевича и Екатерины Васильевны, Толмачевой Агафьи Сергеевны, Юченковой Марии Никитичны.

И из числа последних новоселов улицы нужно назвать семью Толмачева Анатолия Михайловича. Он чаадаевец, но долгое время жил в других местах, а выйдя на пенсию, решил с женой Евгенией Федоровной приехать на родину. Купил дом Кортуновой Екатерины. Хотя после нее там жила еще одна семья, но недолго. Больше этот дом известен как дом Кортуновых. После переезда Анатолий Михайлович преобразил дом: покрасил, обустроил, навел чистоту в огороде и возле дома. Как хотелось бы, чтобы все жители села так заботились о внешнем виде своего жилища, о порядке рядом с ним.

Конечно, можно было бы подробно рассказать о всех жителях улицы. У каждого своя история, в ней много интересного и достойного. Так из каждой истории семьи и складывается история улицы, села, страны.

Жители улицы Ленина

Стоят: Сайкова Дарья Игнатьевна, Юченкова Елена Андреевна, Мастерова Ульяна Николаевна; сидят: Юченкова Мария Никитична, Зубкова Татьяна Федоровна, 1953 год.

Крюкова Анастасия Андреевна с внучкой Ольгой, Козлова Василиса Федоровна, Толмачева Елена Сидоровна с внучкой Ларисой, Юченкова Анастасия Ивановна, 1987г.

Список достойных людей, значимых для нашего села, родившихся и живших на этой улице, можно долго продолжать.

В.К. Попова, учитель русского языка и литературы, жительница ул. Ленина.

Славные земляки.

Поэт земли Чаадаевской.

Всё мне мило, и, словно в новинку-

Не пройдешь мимо нашей красы!

Я пишу о простейшей травинке

В бриллиантовых блестках росы.

Владимир Лазарев.

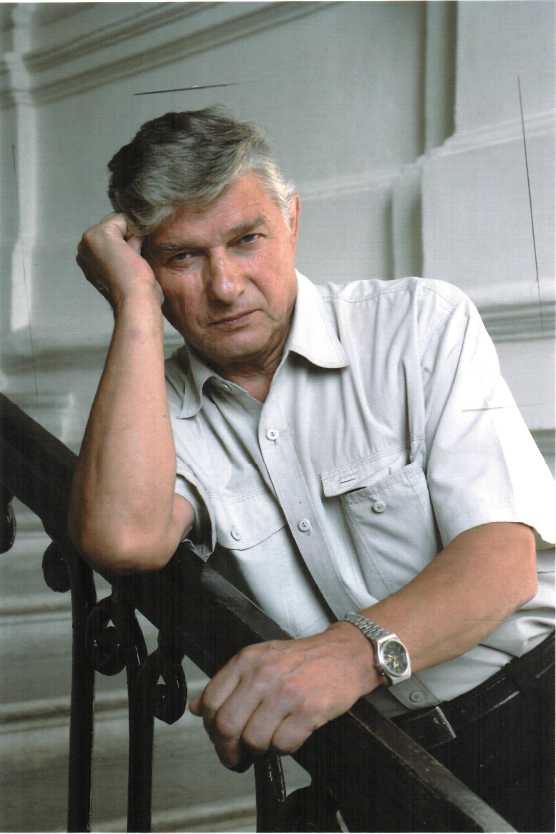

Чаадаевская земля рождала не только крепких мужиков и стойких солдат. Здесь появлялись на свет натуры поэтические. Таким и является наш земляк - Владимир Николаевич Лазарев. Он известен по многим публикациям в местных газетах, коллективных поэтических сборниках, в литературно–художественном журнале «Сура». Им написаны три книги стихов: «Гори, свеча», «Память», «Родники». В них стихи о малой родине, о жизни, о любви к женщине, о друзьях – товарищах, к которым автор питает самые животрепещущие чувства. Его стихи простые (а все гениальное - просто!), но в то же время яркие, задушевные, целомудренные. За ними встает нечто родное, близкое, святое и могучее, отчего крепнет дух, и кровь быстрее бежит по жилам.

Моя первая встреча с Владимиром Николаевичем Лазаревым состоялась в 2008 году. В один из январских дней в нашей школе проводилось мероприятие «Таланты земли Чаадаевской», на которое был приглашён выпускник школы 1958 года выпуска, самодеятельный поэт Владимир Николаевич Лазарев.

В своём выступлении он очень скромно рассказал о себе, а в основном читал свои стихи. Стихи о близком, родном, сокровенном: - Родине, матери, любви…, от которых так тепло было всем на душе!

Все, конечно, понимали, что за волшебными стихами Владимира Лазарева стоит талант, вдохновение, огромный труд.

Я решила поближе познакомиться с этим талантливым человеком, с его поэтическим творчеством.

Своей работой я хочу отдать дань уважения этому незаурядному человеку из российской глубинки, этому доброму волшебнику, давшему жизнь чудесным стихам.

У меня состоялись неоднократные встречи с Владимиром Николаевичем. В непринуждённой обстановке на лавочке возле его родного дома (в настоящее время здесь живёт его сестра с мужем) происходили задушевные беседы. Я засыпала вопросами Владимира Николаевича, а он с удовольствием рассказывал, вспоминал и, конечно, читал свои стихи (кстати, каждый этап биографического пути нашёл отражение в его стихах ).

Мой первый вопрос Владимиру Николаевичу был таким:

- В каком возрасте Вы начали писать стихи? Ответ меня очень удивил.

- Первое стихотворение я сочинил в 1993 году, т.е в возрасте 53 лет. Это начало моей поэтической деятельности.

- А почему вдруг в этом возрасте Вы начали писать, что Вас подтолкнуло к этому?

- В 1993 году я стал свидетелем трагического события, унесшего 9 молодых жизней. Это был пожар в Пензенском училище культуры и искусства. На моих глазах люди были вынуждены прыгать из окон верхних этажей здания. Надо было видеть ужас в глазах ребятишек. А ведь в большинстве это были девушки…

Под впечатлением от увиденного я написал стихотворение о погибших на пожаре. Вряд ли его можно было назвать стихотворением в том виде, в каком оно должно быть. Это скорее был сгусток чувств жалости к погибшим, соболезнование и сожаление о случившемся. И вот после этого страшного события во мне как-будто что-то проснулось, и я стал писать стихи. Сначала вроде, как для себя. Но это, конечно, не так. Раз стихи написаны, обязательно появляется потребность читать их, сначала родным и друзьям, а потом и более многочисленной аудитории.

Ну, а судьба Владимира Николаевича, на первый взгляд, проста и похожа на многие судьбы поколения тех времён, которых объединяло и роднило много общего. Большинство было из семей, которые так и не дождались с войны своих отцов, а если и дождались, то не надолго – фронтовые раны делали своё дело.

Родился Владимир 26 октября 1940 года в селе Чаадаевка в семье крестьянина. В семье их было трое детей. Они рано познали, что такое голод, холод, разруха. Уже в свои малые годы, как могли помогали своим родителям. В1948 году Владимир пошёл учиться в Чаадаевскую сельскую школу, в которой успешно учился все десять лет.

И вот наступил июнь 1958 года В Чаадаевской школе закончены экзамены на аттестат зрелости. Среди выпускников – Владимир Лазарев. Итак, открылись ворота в новую, еще неведомую жизнь. Многие пойдут учиться дальше, но немало и тех, кто решил сначала поработать. Среди них и Владимир. Ему было, конечно, немного грустно. Успешно сданы экзамены. С неплохими оценками и аттестат зрелости. В его ученической характеристике будет отмечено: «…склонен к гуманитарным наукам». В школе он постоянно занимался в литературном и драматическом кружках, работал в редколлегии школьной стенной сатирической газеты «БОКС» (боевое окно комсомольской сатиры), где и делал первые шаги на поэтическом поприще. Ему-то можно было попробовать поступить в институт, но он решает сначала поработать. Это было в нелегкие послевоенные годы. Мать Владимира – Мария Константиновна измучилась, растя троих детей. Вот поэтому он, еще сдавая экзамены за десятый класс, поступает на работу электромонтажником в СМУ «Сельхозэлектрострой» и сразу же после выпускного вечера отправился в свою первую командировку. На его выбор наложил отпечаток и только что вышедший на экран страны кинофильм «Высота» о монтажниках – высотниках. «Марш монтажников» из этого фильма был любимой песней ребят того поколения:

«Не кочегары мы не плотники

И сожалений горьких нет,

А мы монтажники – высотники»…

Именно об этом периоде своей жизни Владимир Лазарев позже напишет стихотворение «Мое поколение».

Мы родом из лет, опаленных войной,

Свободны от розовых бантиков.

Судьба наградила иною судьбой

Мое поколенье романтиков.

Нас жизнь не манила деньгой, суетой,

Мы мчались в Сибирь за туманами,

Целинный, полынный глотали настой

Встречались в морях с ураганами

И я до сих пор высотою горю.

Она – как прелюдия праздника!

Бесценный подарок я другу дарю

Реликвию – пояс монтажника.

За время работы менялись объекты, бригады. Постепенно пришел опыт. В долгие зимние вечера Владимир начал заглядывать в учебники. Он окончательно пришел к мысли, что надо учиться дальше. Решил поступать в только что открывшийся Пензенский инженерно-строительный институт.

Получив положенный отпуск, он едет с объекта в Пензу сдавать документы в инженерно-строительный. Приехал рано. На входе сидел пожилой вахтер, располагающей наружности. И вот этот добрый человек встречает Владимира такими словами: «Милай, ты откуда такой явился?». Оказалось, дело вот в чем. Лицо новоявленного посетителя было не светлее негритянского. Причина-то в том, что пришлось навешивать провода на деревянные опоры ЛЭП, пропитанные креозотом, а стояла неимоверная жара. Вот это и ввело в заблуждение институтского вахтера, на самом деле наидобрейшего человека.

Владимир едет домой, в родную Чаадаевку, готовится к предстоящим экзаменам. А этот свой пережитый период Владимир завершает новым стихотворением:

Суждено мне прожить года,

Когда рано взрослеют дети,

Нас учили любить хлеба

И за все быть всегда в ответе.

Школяром я уж не был слеп,

Жизнь готов обнимать глазами,

Высотою в опору ЛЭП

Сдавал первый я свой экзамен.

На невзгоды шутя глядеть,

Меня так высота учила,

А романтикой заболеть,

Не для всех объяснима сила.

Самой жизнью тогда был дан

Не один лишь урок сноровки,

А кому в леденящий час

Ты доверишь конец «страховки».

С 1959-1964г.г. Владимир Лазарев – студент технологического факультета Пензенского инженерно-строительного института. Как мгновенье пролетели годы учебы, хотя не обошлось и без разгрузки вагонов на ж.д. станции, без работы лаборантом в вечернее время. Да и летние каникулы он использовал не для поездки к морю, а как бы подзаработать деньги на дальнейшую учебу.

Перед окончанием института Владимир женился на своей однокурснице Гале Шашковой. Получено направление на работу в город Бугульму Татарской АССР. Но ехать туда Владимиру не пришлось, так как сразу же после защиты дипломного проекта он вместе со своими друзьями – однокурсниками призывается в ряды Советской Армии.

Служил в строительных частях. Собственно, их и призывали-то, прежде всего, как специалистов – строителей. Как и в институте происходило распределение по частям, по заявкам на молодых специалистов. Владимир там занимал должность мастера на открытом полигоне по изготовлению конструкций защитных сооружений и бомбоубежищ. Это была работа, вернее служба, по напряженности которой Лазарев не встречал, пожалуй, за всю свою последующую трудовую деятельность. Большая часть подчиненных – солдаты, остальные – вольнонаемные. Работали в три смены. И все это было на нем, не имеющем ни производственного, ни руководящего опыта. Но в армии это - не аргумент. Вот и приходилось «пахать». Причем, не надо сбрасывать со счетов то, что на нем были погоны рядового, а не офицера. Но «дедовщины» в том неприглядном виде, в каком она, как заразная болезнь, поразит солдатские коллективы в последующие годы, не было.

И вот этот кусочек биографии Владимира Лазарева, одетого в форму солдата – стройбатовца нашел отражение в его стихотворении «Я с ротой прошел стройбата».

Я с ротой прошел стройбата

Нелегкий солдатский путь.

Где вы теперь, ребята,

Как бы на вас взглянуть?

Обычной была картина.

Ничто не делило нас.

Ташкентский сержант Малина

И грек – одессит Джанбаз.

А служба к концу летела

Настал и «приказа» час

Меня провожал Малина

И обнял тепло Джанбаз.

С тех пор стало все меняться,

С народом моим, страной.

Но парни и ныне снятся,

Что были тогда со мной.

Солдатские узы братства

Пройдут пограничный строй,

Чтоб снова могли встречаться

Солдаты страны былой.

Перед новым 1966 годом Владимир Лазарев был уволен в запас. На прощанье командир поздравил его с увольнением в запас, вручил Почетную грамоту за безупречную службу, что для солдата-стройбатовца не так уж и мало.

Началась жизнь сугубо штатского инженера – строителя. Работал Владимир Лазарев начальником смены на заводе крупнопанельного домостроения, но большую часть своей жизни он отдал работе в проектных институтах города Пензы. Он принимал активное участие в проектировании Чаадаевского промузла в р.п. Чаадаевка (завод КПД, СДСК, КСМ-1 и другие объекты). И вот сейчас ему больно видеть, что большинство возведенных объектов разрушается, растаскивается. И это в наше время, когда так трудно найти работу, и людям приходится уезжать из дома в поисках работы в Москву, а то и подальше. Жить-то надо.

С 1982 по 2008 г.г. В.Н. Лазарев работает в системе Министерства культуры Пензенской области, сначала в должности инженера строящегося выставочного зала, а затем – главным инженером Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого.

С 2008 года Владимир Лазарев – на заслуженном отдыхе. В Чаадаевке у Владимира Николаевича живут родная сестра Валентина Николаевна и ее муж Александр Максимович Дегтярь, много родных, друзей и просто хороших знакомых. И он продолжает приезжать в Чаадаевку, как и раньше.

Ну, а личная жизнь у Владимира Николаевича, прямо, скажем, сложилась неплохо. Уже сорок шесть лет он живет со своей подружкой – однокурсницей Галиной Николаевной. Вырастили двух сыновей – Александр и Дмитрий, которые по стопам родителей тоже закончили Пензенский инженерно-строительный институт – строители.

Трое внуков. Старший, Игорь, закончил Петербургскую медицинскую академию им. Сеченова и ординатуру при ней. Младшие внуки: Дима – студент 2 курса юридического факультета Московского института предпринимательства и права, Алина – студентка 2 курса Московского института туризма и сервиса.

Жизнь продолжается. И приятно то, что дети и внуки преуспевают своих пращуров. Это правильно! Значит, жизнь идет в нужном русле.

Переходя непосредственно к поэтическому творчеству Владимира Николаевича Лазарева, вновь возвратимся к трагическим событиям, связанным с пожаром в училище культуры и искусства.

В 2003 году Владимиру Николаевичу пришлось по долгу службы принимать участие в оформлении мест захоронения девяти человек, погибших вследствие пожара в Пензенском училище культуры и искусства (семь девочек - студенток и две молодые преподавательницы). И вот В. Н. Лазареву поручено организовать изготовление оград, памятников с их последующей установкой на местах захоронений. Приходилось встречаться с родителями погибших девочек, которые не могли, да и не хотели понимать, как же было допущено, что их дочери погибли в огне. Да, слушать такое – дело не для слабонервных. На всю жизнь, как отметина о случившемся, осталась отметина и в сердце Владимира Николаевича.

Так он после этой страшной трагедии начал писать стихи. Кстати, со времени окончания школы Владимир даже не пытался писать хотя бы что-то похожее на стихи. Но теперь в нем заговорил поэт.

В 2000 году В. Лазарев выпускает свой первый поэтический сборник «Откровение», который он никогда не показывает в перечне своих изданных книг, считая его «пробой пера».

В 2004 году выходит следующий сборник «Гори, свеча». И в этом же году Владимир Николаевич награждается Дипломом участника городского конкурса самодеятельных поэтов – ветеранов войны и труда, посвящённого 60-летию Победы, а стихи, представленные им на конкурс, вошли в сборник участников конкурса.

А к юбилею 60-летия Победы издается новый сборник стихов «Память». Пронзительные строки, обагрённые кровью наших отцов, братьев, наполнены искренним чувством скорби, с одной стороны, и чувством благодарности – с другой. «И стихи в этой книге – действительно ПАМЯТЬ! Память сердца, благодарная память о тех, кто пришёл с войны, и о тех, кто лёг в землю-матушку от Волги до Берлина…

Эта память нетленною будет,-

В память въелась военная гарь.

Миллионы загубленных судеб…

Да, дорогой ценой мы заплатили за нашу Победу. Но по-другому мы не могли. Не могли во имя жизни на Земле». (Николай Куленко, член Союза писателей России).

За книгу стихов «Память» В.Н.Лазарев награждён Почётной грамотой областного Совета РОСТО.

С 2004 года Владимир Николаевич – член литературного объединения при Пензенской писательской организации «Поиск», который долгие годы возглавляет известный пензенский поэт, член Союза писателей России Николай Андреевич Куленко. Это годы постепенного перехода от кустарничества в стихах к настоящей поэзии, это общение с пензенскими авторами, которые стали для В. Лазарева одновременно и почитателями его стихов, и беспристрастными судьями. Его стихи печатаются в 4 коллективных сборниках, в журнале «Сура», газете «Наша Пенза». Владимир Лазарев постоянно сотрудничает с редакцией газеты «Городищенский вестник», и его стихи часто можно видеть на страницах этой районной газеты.

В 2008 г. выходит очередная книга В.Лазарева – «Родники». Родники поэта – не просто ключи, бьющиеся из-под земли. Понятие «родники» гораздо глубже, объемнее. Это и его родина – Чаадаевка, где его до недавнего времени поджидала старенькая мать – Мария Константиновна или тетя Маруся, как ее звали все односельчане. В феврале этого года ее не стало. Со всех сторон без конца шли чаадаевцы, чтобы попрощаться с этой доброй женщиной. Еще намного раньше до этого В.Лазарев пишет стихотворение «Маме».

Наша жизнь лентой тянется,

Возвращая в свой дом,

Где душою расслабимся,

Погрустим о былом.

Счастье – видеть мать в радости,

Озарившей весь дом.

Будто нет вовсе старости,-

Все идет чередом.

А дороги – не скатерти.

Все пришлось испытать.

Не хотят только матери

В путь детей провожать.

Здесь часы детства замерли,

И года не вернуть.

Потому плачут матери,

Провожая нас в путь.

В сборник «Родники» вошли стихи разных лет. В них нашли отражение и становление человека, и романтика дальних дорог, любовь к малой родине, к родным и близким, и к любимой женщине. Названием книги послужило стихотворение с одноименным названием «Родники».

Я люблю уголок откровения,-

Под горой, вдоль уреза реки,

Где все свято. Скажу без сомнения:

«Не могу я без вас, родники!»

В небытьё, вы из жизни не канете,--

Вы близки мне, как отчий порог.

Прихожу к вам – хранителям памяти

Поразмыслить о верстах дорог.

Осветиться водою серебряной,

Рассказать, что за жизнь сотворил,

В чистоте я и ныне уверенный,

И дорогу сюда не забыл.

Только «болен» особенной завистью,

Что вы ближе судьбе земляков.

К вам, идущим и с горем, и с радостью,-

Чище я не видал родников!

Я спешу к вам и знаю – признаете,

Сожалею, что раньше не смог.

Это вы меня силой питаете,-

Я пришел отдохнуть от дорог.

Вот как о поэтическом творчестве Владимира Лазарева отзывается член Союза писателей России Николай Куленко.

… «И вот рукопись очередной книги стихов Владимира Лазарева. О чём книга, какими строками заполнены её страницы? Называется «Родники». Понятие «родники» у поэта гораздо глубже, объёмнее. Это малая родина -его незабвенная Чаадаевка, где на старом крыльце старенькая матушка ожидает сына.

Мелькают опять перепутья дороги.

Родные места, где привык я бывать.

Всегда в этот день на родимом пороге

Нас ждёт с нетерпением милая мать...

Разве это не родник, не источник и материнской, и сыновней человеческой радости?! А пойти по селу, услышать знакомый лай дворняжек, встретить в переулке дядьку, с такими до боли знакомыми чертами лица, и, вглядевшись, узнать в нём своего одноклассника.... И ощутить, как жизнь идёт, движется безостановочно от истока к руслу.

Жизнь и любовь - главное в творчестве Владимира Лазарева, жизнь живая, и любовь искренняя, истинная…

В любви не бывает корысти,

Богатство у нас незримое.

В нём главное - наша молодость,

В сердцах, словно дар, хранимая…

В сборник «Родники» вошли стихи разных лет, но все они не оставят читателя равнодушным и позовут его к сопереживанию вместе с автором. В стихах Владимира Лазарева нашли отражение и становление человека, и романтика дальних дорог, и неизбывная любовь к малой родине, к родным и близким, друзьям, к Памяти нашего славного прошлого, а также вера в благополучие и расцвет Отечества…».

Жизнь

Много в жизни заповедного –

Сёл, посёлков, городов,

И прибоев пена светлая,

И задумчивость садов.

Деревенский я - чаадаевский,

Из старинного села, —

Уголок России маленький,

Где всегда сирень цвела,

Где скучают фотографии

Самых близких мне друзей,

Словно вехи биографии –

Память юности моей.

Мама ждёт с благими думами,

И любовь её чиста.

Там косяк дверной с зарубами,

Где отмечены роста'.

Посидеть на старой лавочке –

Мне милей желанья нет.

Палисадниковы палочки –

Вёрсты пройденные лет...

Сейчас В. Лазарев работает над новой книгой. Есть и другие планы.

Мелькают года в суете и бегах

Заметен мой след на набитой дороге.

Так жди, отчий дом, утонувший в снегах,

Я вот-вот появлюсь на желанном пороге.

Мы, чаадаевцы, гордимся талантливейшим земляком Владимиром Лазаревым и восхищаемся его божественным «голосом души». Благодаря мастерству этого замечательного человека, мы имеем возможность приобщиться к неповторимому миру поэзии, научиться понимать и ценить прекрасное, родное.

Владимир Николаевич Лазарев по праву вписал своё имя в историю нашего села, в историю самодеятельной поэзии. И главное для него не жажда славы, а желание создавать и дарить людям чудесные мгновения приобщения к бесконечно прекрасному миру поэзии, той поэзии, которая делает человека чище душой, добрее.

Н. К. Сновальникова.

Из поэтического сборника Владимира Лазарева «Родники».

Ласточка

Опять меня встречает дом родной,

И ласточкино гнёздышко - всё то же!

Мне снова детство дарится судьбой,

И ласточка мне кажется такой же.

Познал я шум заморских городов.

Со мною груз житейских наслоений.

Её же ноты в строчках проводов,

И нет нежданных сбоев в настроенье.

Землячке дали сельские милей, -

Не быть свободной птице горожанкой.

Ей жить, где синь небесная светлей,

И травы - словно роспись полушалка.

И мне б за быстрокрылою лететь,

Стрелою устремиться в поднебесье.

Задорной песней сверху зазвенеть,

Чтоб лес вновь превратился в мелколесье.

Пахнет улица мятой

Вновь сижу я на лавочке,

Здесь округа видней.

Палисадные палочки –

Вёрсты прожитых дней.

Время вечера катится

По наклонностям крыш,

Колокольчиком памяти

Прозвенит эта тишь.

Пахнет улица мятою –

Приворотной травой.

Я любовь неунятую

Забираю с собой.

Словно сон вещий, грёзовый –

Море памятных мест.

Я вернусь в край берёзовый,

С детством встретиться здесь.

Много видано - пройдено,

Но я верен себе.

Ты во мне, моя Родина, -

Мы едины в судьбе.

Спешу в Чаадаевку

Спешу в Чаадаевку - родину малую.

Там корни мои, там друзья и родня.

Ждёт мама меня, моя добрая, старая.

Глядит на дорогу, платок теребя.

А трасса уводит стрелою серебряной.

Задорно в дороге воркует мотор.

Въезжаю я с трепетом медленно-медленно

В раскрывший объятья родительский двор.

И вспомнились встречи, прощанья, разлуки,

Так многое помнит скучающий дом.

На смену пришли уже дети и внуки,

А детство моё, как и прежде, во всём!

Сельский погост

Сельский погост. Здесь оградки, кресты.

Покой земляков охраняют берёзы.

Замёрзшие капельки талой воды

На солнце блестят, как застывшие слезы.

Все здесь равны. Будь бедняк иль богач, -

У смерти один, всех равняющий почерк.

Вчерашние недруги рядом лежат,

Чей спор на земле так и не был закончен.

Судьбою здесь с каждого сторицей взыскано.

Все понесли свой доставшийся крест.

Будь камень над ними точёный, изысканный

Или дубовый, сколоченный крест.

Здесь кланяюсь праху родных мне людей,

Я — капелька их, уцелевшая, крови.

Тупик. Завершение трудных путей,

Желаний, надежд, не стихающей боли.

Что для меня Россия

- Что для тебя Россия? –

Спросят меня друзья.

Небо без края, синее,

Дом мой родной, семья.

Песня, в округу льющаяся...

Смолкий дымок печей.

Заря, из-за тучки рвущаяся,

Вечный ворчун-ручей.

Жара и дожди косые

Оставили след в судьбе...

Вот это и есть Россия.

Во мне она, друг, в тебе...

Двадцатый век

Последний год тысячелетья

Кончает свой нелёгкий бег.

Уходит в лету лихолетье.

Двадцатый век — недобрый век!

В нём стала жизнь разменной картой,

Повсюду слезы россиян.

И нет уверенности в завтра

Ни в городах, ни у селян.

Да тесно в мире стало, что ли? –

От крови бурая земля.

И стонут матери от боли,

Солдат-мальчишек хороня.

Дома становятся могилой

От фейерверков сатаны...

Пройдёт разгул недоброй силы.

Расцвета жду своей страны!

Придет, я верю, миг победы,

Когда воспрянет человек.

В себе потопит зло и беды

Двадцатый век - недобрый век!

* * *

Не забудьте творить добро, -

Для него надо вовсе мало.

Чтоб струилось из глаз тепло,

Да людей боль - твоею стала.

За добро не дают наград.

И не место слащавой фальши.

Не считай ты своих затрат,

О которых не ведал раньше.

Торопись отдавать добро.

Не теряй дорогое время,

Только так твоих дел зерно

Прорастёт, как благое семя.

Войны не сгладились черты

Солдаты памятной весны!

Мир на земле вам, как обитель.

Вы с нежной зеленью листвы

Несёте званье - Победитель.

Вас в строй поставила судьба.

Следы боёв - былые раны.

И вот опять зовёт труба,

Играя «Сбор» для ветеранов.

Войны не сгладились черты.

Фронты и ныне очень близко.

И, как кровавые бинты,

Цветы у звёздных обелисков.

Про всё расскажет седина,

Нужна лишь ниточка беседы.

Красноречивы ордена.

И пусть звучит нам «День Победы».

Двадцать второе июня

Двадцать второе июня.

Вокзал. Городской переход.

Поёт старичок на ступенях,

А мимо проходит народ.

Наружу и раны, и беды

Далёких трагических лет.

И то, что на поезд Победы

Не всем дан обратный билет.

Поёт фронтовик о землянке,

Поёт о победной весне,

А горстка монеток в жестянке

Лежит благодарно на дне.

И песня всё звонче и звонче

Летит, поражая сердца,

Молил я, чтоб петь он не кончил,

Чтоб не было песне конца.

Сегодня в день праведной скорби

По павшим в жестокой войне,

Прохожий! Пожалуйста, вспомни,

Тебе всё зачтётся вдвойне.

Двадцать второе июня.

Вокзал. Городской переход.

Поёт ветеран на ступенях,

А мимо проходит народ.

Баллада о гимнастёрке

Средь дорогих, не позабытых

Реликвий тех военных лет

Лежит частичка пережитых,

Далёких, выплаканных бед.

Там, где поляны были только,

Шумят сегодня деревца.

Нашлась отцова гимнастёрка,

Владельца нет её – отца.

Лежит она в укромном месте.

С тех пор я сам уж стал седой.

Отец – моложе, с нами вместе,

В моей он памяти. Живой.

Рубахе в храме больше толка,

Чтоб ей молиться трепеща.

Чтоб отдыхала гимнастёрка

У изголовья ПэПэШа.

Как и в первый, желанный раз

Гале

В серебристой волнистой пряди

Лишь одним нам заметен след,

Но не скрыть в чуть усталом взгляде

Молодого безумства свет.

В нашей жизни не место фальши, -

Всё обычное, без прикрас.

Я хочу, чтоб так было дальше.

Как и в первый, желанный раз.

Если б в жизнь мне вернуться снова, -

Я не смог бы один, без тебя,

Не вернуться мне без былого, -

Благодатна моя судьба.

И в признанье своём не скрою, -

Наши годы — мгновенье, час.

Я любуюсь всегда тобою,

Как и в первый, желанный раз.

Пойду туда, где ныне берег пуст

Всё мне мило.

То, что в край с красотою неброской

Я влюблён, - в том сомнения нет.

В полыхнувшей рассветной полоске

Меня ждёт неизбитый сюжет.

Отряхнусь ото сна и от неги.

И уйду побродить по тиши.

Залюбуюсь, как в утреннем небе

Озоруют с туманом стрижи.

Всё мне мило, и, словно в новинку,-

Не пройдёшь мимо нашей красы.

Я пишу о простейшей травинке

В бриллиантовых блёстках росы.

Поле

Мне во сне часто видится море,

Но не тот беспокойный прибой,

А родное пшеничное поле,

Оно вместе родилось со мной.

Оно лёгкой волнуется рябью,

Рассыпая алмазы росы,

Васильковой расшитое гладью

Нашей русской, неброской красы.

По тропе, убегающей в марево,

Где синеет полоска лесов,

Я иду, как родившийся заново,

Грудь, подставив объятьям ветров.

Упоённый обилием золота,

Синевой придорожных цветов,

Нежно трогаю щёточку колоса

И молюсь на обилье хлебов.

* **

В эту летнюю ночь не до сна что-то мне.

Посижу у костра при глазастой луне.

Разобраться хочу в озорнице-судьбе.

Что творится в душе? Что-то всё не по мне.

Но мне зря говорят, что огонь - это смерть.

Мне не нужен покой - ближе мне круговерть.

И кипящая жизнь из идей и страстей.

Пребывать я готов в окруженьи друзей.

А огонь не сменю я на мглистый расчёт,

Нас спасает любовь, скукотища гнетёт.

По душе мне всегда безрассудство костра,

Резвых звёздочек-искр золотая игра.

То не буйство огня - моя жизнь на бегу,

Что я прожил любя, изменить не смогу...

Родник

Тропа исчезает в крапиве,

Хранящей от зноя покой,

Журчит там родник торопливый,

Прекрасный своей чистотой.

Он поит водою студёной,

Прохладой своею бодрит,

Скрывает в объятьях зелёных

И с песней волшебной роднит.

А если недобрый прохожий

Его ненароком взбунтит, -

Очистит от мути он ложе

И вновь для людей зажурчит.

И чтобы напиться довольно

Людской благодарной молвы,

Не надо дороги торёной,

Достаточно узкой тропы.

А жизнь родникова сравнима

До тонкостей с жизнью людской.

Хоть тянет к себе, но ранима,

Мила же своей простотой.

А песни его постоянно

В сердцах зажигают огни.

Журчи нам, Родник, неустанно –

Про мудрость и нежность любви.

Голос души

День короткий сошёл на нет.

Посинели, остывши, крыши.

Тишину, что поёт мне, слышу.

И уместен вечерний свет.

На стекле, как трёхцветный флаг,

Полосатая нить заката.

В свой исток не найти возврата,

А чужих мне не надо благ.

И судьбу не хочу молить,

Чтоб ко мне благосклонней стала.

Я слыву из счастливых клана,

Раз познал благодать - любить.

Хорошо одному в тиши

Прокрутить свою жизнь в покое.

Не всегда я могу такое, -

Слышать голос своей души.

Я посвящаю...

Маме моей

Тоска ли заполнит мой парус,

И пусто в душе, вообще.

Я сяду в знакомый «Икарус»,

Чтоб дать исцеленье душе.

И будь то жара, иль морозы, -

Не может ничто помешать

Услышать, как шепчут берёзы,

Обнять постаревшую мать.

Войду я в родную обитель,

А мама, поправив платок:

«Давненько, давненько ты не был,

А я заждалася, сынок.

Гляжу, и гляжу, на дорогу,

Уж все проглядела глаза,

И думы наводят тревогу...»

И вижу, скатилась слеза.

А разве найдёшь объясненья

При святости этой любви.

Она, как родник вдохновенья,

Во мне зажигает огни.

И с каждой поездкой важнее,

До мелочей в сердце сберечь

Минуты общения с нею,

Любовь и надежду от встреч.

Умыта трава...

Сестре Вале

Умыта трава августовскими росами,

И утренний воздух бодрящ так и чист.

Как первый звонок недалёкой уж осени

Мне под ноги катится свёрнутый лист.

Хоть грёзы весенние в дымке остались.

И лето, прощаясь, уже отстаёт.

Сегодня мы здесь не случайно собрались,

Не зря для тебя моя Муза поёт.

Желаю тебе, пусть мечты твои сбудутся.

И жизни шальной ты года не гони.

Препоны судьбы непременно забудутся, -

Надежда в пути не погасит огни.