Урок № Тема: Линзы. Оптическая сила линзы.

Цель урока: дать знания о линзах, их физических свойствах и характеристиках.

Демонстрации:

Выпуклые и вогнутые линзы.

Прохождение света сквозь собирающую линзу.

Прохождение света сквозь рассеивающую линзу.

Ход урока

Повторение. Проверка знаний

Какое явление называется преломлением света? В чем его суть?

Какие наблюдения и опыты наводят на мысль об изменении направления распространения света при переходе его в другую среду?

В каком случае угол преломления луча равен углу падения?

Какой угол - падения или преломления - будет больше в случае перехода луча света из воздуха в стекло?

Почему, находясь в лодке, трудно попасть копьем в рыбу, плавающую невдалеке?

Любой водоем, дно которого хорошо видно, всегда кажется мельче, чем в действительности. Почему?

Почему изображение предмета в воде всегда менее ярко, чем сам предмет?

Если посмотреть на окружающие тела через теплый воздух, поднимающийся от костра, то они кажутся «дрожащими». Почему?

Изучение нового материала

План изложения нового материала:

Линзы. Два вида линз.

Ход пучков света через собирающую линзу.

Ход пучков света через рассеивающую линзу.

Оптическая сила линзы

Линзы. Два вида линз

Явление преломления света лежит в основе действия линз и многих оптических приборов, служащих для управления световыми пучками и получения оптических изображений.

Опр. Линза - это оптически прозрачное тело, ограниченное сферическими поверхностями.

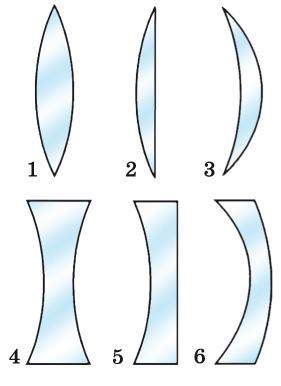

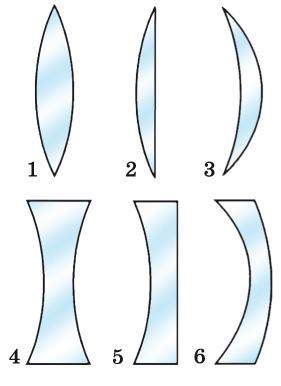

Существует два вида линз: а) выпуклые и б) вогнутые.

Выпуклые линзы бывают: двояковыпуклыми, плосковыпуклыми, вогнуто-выпуклыми (положительный мениск - утолщение к середине).

Вогнутые линзы могут быть: двояковогнутыми, плосковогнутыми, выпукло-вогнутыми (отрицательный мениск - утолщение к краю).

В школьном курсе физики изучаются так называемые тонкие линзы.

Опр. Линза, толщина которой много меньше радиусов кривизны ее поверхностей, называется тонкой линзой.

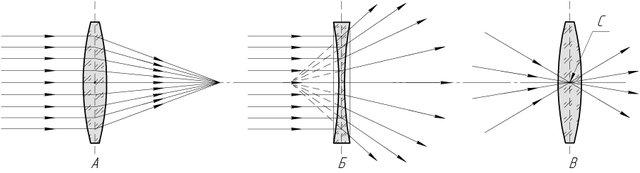

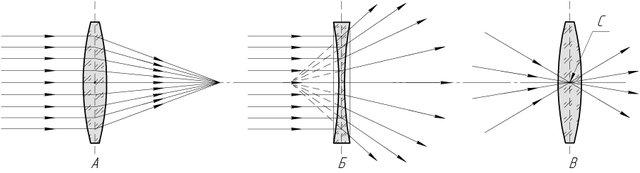

Опр. Линзы, которые преобразуют пучок параллельных лучей в сходящийся и собирают его в одну точку называют собирающими линзами.

Собирающие – выпуклые линзы (середина линзы толще краев):

Опр. Линзы, которые преобразуют пучок параллельных лучей в расходящийся - рассеивающими.

Рассеивающие – вогнутые линзы (края толще середины):

Основные параметры и действие собирающей линзы рекомендуется изучать с помощью двояковыпуклой цилиндрической линзы. Для этого пучок света направляют на двояковыпуклую линзу и наблюдают собирающее действие такой линзы: каждый луч из падающего на линзу пучка света после преломления ею отклоняется от своего первоначального направления, приближаясь к главной оптической оси.

Ход пучков света через собирающую линзу.

Демонстрируя собирающее действие двояковыпуклой линзы, важно обратить внимание учащихся на то, что указанное отклонение лучей собирающей линзой имеет место всегда при любом угле падения луча на линзу. Это утверждение подтверждается опытом, в котором светящаяся точка перемещается вдоль главной оптической оси по направлению к линзе. Описанные здесь опыты естественным образом подводят учащихся к понятиям фокуса и фокусного расстояния линзы.

Собирающие - параллельные лучи ,проходящие через линзу, собираются в точке, лежащей на оптической оси – главном фокусе (F).

Рассеивающие - параллельные лучи, проходящие через линзу, расходятся. Их мнимые продолжения собираются в мнимом фокусе (F).

Лучи, проходящие через оптический центр линзы, не преломляются.

Ход пучков света через рассеивающую линзу.

Аналогичным образом рассматривается вопрос о действии и параметрах рассеивающей линзы. На рисунке представлен ход пучка света, преломленного рассеивающей линзой. При этом легко убедиться, что независимо от расположения светящейся точки по отношению к двояковогнутой линзе, последняя всегда формирует только расходящийся пучок света. Нетрудно убедиться также, что угол раствора сформированного вогнутой линзой пучка света всегда оказывается больше угла раствора пучка, падающего на линзу. Именно поэтому рассматриваемая линза и называется рассеивающей.

Основываясь на экспериментальных данных, можно сделать вывод: фокус рассеивающей линзы мнимый.

Вопросы учащимся:

- Почему фокус рассеивающей линзы называется мнимым?

- Чем отличается действительное изображение точки от мнимого?

- По какому признаку можно узнать: собирающая эта линза или рассеивающая, если судить только по форме?

Обобщая результаты приведенных выше опытов, целесообразно обратить внимание учащихся на то, что действие линз различной конфигурации (плосковыпуклая, плосковогнутая, вогнуто-выпуклая и т. д.) в конечном счете бывает либо собирающим, либо рассеивающим. Если средняя часть линзы толще, чем ее края, то линза будет собирающей, а если наоборот, то - рассеивающей.

После демонстрации хода лучей через выпуклые и через вогнутые линзы можно графически показать основные параметры линз:

оптический центр линзы;

оптические оси линзы и главную оптическую ось линзы;

главные фокусы линзы (действительные и мнимые) и фокальную плоскость.

Оптическая сила линзы

Кроме фокусного расстояния F, линзы часто характеризуют оптической силой.

Опр. Преломляющую способность линзы характеризует величина, называемая оптической силой линзы. D =

Оптическая сила больше у той линзы, у которой фокусное расстояние меньше.

- как по внешнему виду линз можно узнать, у какой из них больше оптическая сила?

За единицу оптической силы принята диоптрия (1 дптр = 1  ).

).

Т.е. 1 дптр - это оптическая сила линзы с фокусным расстоянием F = 1 м.

Оптическую силу собирающей линзы условились считать положительной, а оптическую силу рассеивающей линзы - отрицательной, т.е. оптическая сила собирающих линз D  0, т.к. F

0, т.к. F  0. Для рассеивающих линз D

0. Для рассеивающих линз D  0, т.к. F

0, т.к. F  0.

0.

- чем отличаются друг от друга линзы, оптическая сила одной из которых равна + 1,5 дптр, а другой - 1,5 дптр?

Практический интерес представляет случай нескольких близкорасположенных линз.

В этом случае оптическая сила системы линз равна сумме (обязательно с учетом знака) оптических сил отдельных линз:  =

=  +

+  + …

+ …

Справедливость этой формулы можно показать, подобрав собирающую и рассеивающую линзы с практически одинаковыми по величине оптическими силами. Сложив их вместе, мы получим в результате обычное плоское стекло: никакого увеличения или уменьшения рассматриваемого предмета наблюдаться не будет.

Закрепление изученного материала

Почему выпуклую линзу называют собирающей?

Почему вогнутую линзу называют рассеивающей?

Почему в солнечный летний день нельзя поливать цветы в саду?

Склеив два выпуклых стекла от часов, можно получить воздушную выпуклую линзу. Если такую линзу поместить в воду, то будет ли она собирающей линзой?

Домашнее задание: §66 учебника; вопросы к параграфу, упр. 33; № 1583, 1585, 1586, 1589.

Материал для учителя

Антони ван Левенгук (1632-1723)

Обычная капелька росы, размером чуть больше миллиметра, - это короткофокусная прозрачная линза с очень гладкой поверхностью и почти сферической формой.

По сути дела, росинка - это аналог первой линзы объектива современного оптического микроскопа. Но экспериментировать с росинками не очень удобно - они легко стекают с листа растения или испаряются. Надежнее проводить наблюдения с искусственными, стеклянными «росинками». Удивительных результатов в этом направлении достиг голландский торговец мануфактурой Антони ван Левенгук (1632- 1723), всю жи ли, посвятивший изготовлению и совершенствованию однолинзовых микроскопов и наблюдениям с помощью этих чудесных прибором. Основой заготовки каждого объектива Левенгуку служил, видимо, маленький стеклянный шарик, который он выплавлял над пламенем горелки из стеклянной нити. Не случайно Левенгук стал членом Лондонского Королевского общества и одним из самых знаменитых людей своей эпохи.

Для своих микроскопических наблюдений Левенгук обычно пользовался придуманным и сконструированным им самим простым микроскопом, т. е. лупой, снабженной механическим устройством для фиксировании и фокусировки объекта.

Единственная более или менее короткофокусная линза этого микроскопа была наглухо закреплена между двумя металлическими пластинками, каждая с точечным круглым отверстием, служившим для прохождения света. При помощи подвижной скобы к пластинкам прикреплялся вертикальный винт (ручка) с небольшим столиком на верхнем конце. Столик нес вращающуюся иглу для фиксирования объекта; горизонтальный вит, про ходивший сквозь столик и упиравшийся в пластинку, позволял менять расстояние столика от пластинки и вместе с тем - расстояние объекта от линзы, т. е. фокусировать объект.

Приведем отрывок из книги ученого-бактериолога Поля де Крюм «Охотники за микробами», описывающий, как работал Левенгук:

«Замечательно забавно смотреть через линзу и видеть предметы увеличенными во много раз. Что же, покупать для этого линзы? Ну, нет! Не таков был Левенгук. В течение двадцати лет неизвестности он ходил к оптикам и обучался у них искусству обтачивать и шлифовать стекла. Он посещал алхимиков и аптекарей, совал свой нос в их тайные способы выплавлять металлы из руд и понемногу научился обращаться с золотом и серебром. Это был чрезмерно упорный и настойчивый человек; он не довольствовался тем, что его линзы были так же хороши, как у лучших мастеров Голландии, - нет, они должны быть лучше самых лучших! И добившись этого, он все еще сидел и возился с ними много часов подряд. Затем он вставлял эти линзы в небольшие оправы из меди, серебра или золота, которые он сам вытачивал на огне, среди адского дыма и чада.

В наше время исследователь покупает за сравнительно небольшие деньги изящный блестящий микроскоп, поворачивает винт, заглядывает в окуляр и делает свои открытия, мало задумываясь о том, как устроен микроскоп. Но Левенгук сам делал свои инструменты.

Конечно, его соседи думали, что он немного «тронулся», но он упорно продолжал жечь и калечить свои пальцы. Он весь ушел в работу, забывая о семье и друзьях, просиживая целые ночи напролет в своей тихой странной лаборатории. И в то время как добрые соседи над ним исподтишка посмеивались, л от человек научился делать мельчайшие линзы, размером меньше 1/8 дюйма в диаметре, и притом настолько симметричные, настолько точные, что они ему показывали самые мелкие предметы в сказочно огромном и ясном виде».

Де Крюн назвал Левенгука первым охотником за микробами.

).

). 0, т.к. F

0, т.к. F  =

=  +

+  + …

+ …