Рекомендации по созданию здоровьесберегающей среды на уроках технологии в начальной школе

А втор – составитель Н.А. Иеромонахова

втор – составитель Н.А. Иеромонахова

Рекомендации по использованию здоровьесберегающих технологий на уроках технологии в начальной школе / авт.-сост. Н.А. Иеромонахова. – Ярославль: Студент, 2016. – с. 24

В современных условиях необходимы специальные меры по сохранению и укреплению здоровья школьников, созданию здоровьесберегающих условий обучения.

Данное пособие создано с целью ознакомления учителей начальных классов со способами организации здоровьесберегающей среды и применению авторской методики В.Ф. Базарного на уроках технологии в начальной школе. Представлен комплекс мер и приемов, которые обеспечивают здоровьесберегабщую образовательную среду, условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

Предназначено для учителей начальных классов, а также студентов специальности «Преподавание в начальных классах».

Введение

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 12 лет этой средой является система образования, т.к. более 70 % времени его бодрствования связаны с пребыванием в учреждениях образования.

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений здоровья обучающихся, а это около 20-40 % негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста, среди них можно выделить основные:

- стрессовая педагогическая тактика;

- несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школьников;

- несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации учебного процесса;

- интенсификация учебного процесса;

- функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья;

- отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у обучающихся постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к нарушению саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней.

Для укрепления здоровья учащихся учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении их здоровья.

Рекомендации по созданию здоровьесберегающей среды на уроках технологии в начальной школе

Применяя здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе педагог сохраняет и улучшает здоровье обучающихся.

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (обучающихся, педагогов).

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три основные группы:

- технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса;

- технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников;

- разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями.

При организации урока с позиции здоровьесберегающих технологий учителю надо придерживаться основных правил

Правильная организация урока

Во-первых, это учет всех критериев здоровьесбережения на рациональном уровне. Во-вторых, главная цель учителя – научить ученика запрашивать необходимую информацию и получать требуемый ответ. А для этого необходимо сформировать у него интерес, мотивацию к познанию, обучению, осознание того что он хочет узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос.

Т аким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют его успешность в учебной деятельности.

аким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют его успешность в учебной деятельности.

Использование каналов восприятия

Особенности восприятия определяются одним из важнейших свойств индивидуальности – функциональной асимметрией мозга: распределением психических функций между полушариями. Выделяются различные типы функциональной организации двух полушарий мозга:

- левополушарные люди – при доминировании левого полушария, для них характерен словесно-логический стиль познавательных процессов, склонность к абстрагированию и обобщению;

- правополушарные люди – доминирование правого полушария, у данного типа развиты конкретно-образное мышление и воображение;

- равнополушарные люди – у них отсутствует ярко выраженное доминирование одного из полушарий.

На основе предпочтительных каналов восприятия информации различают:

- аудиальное восприятие;

- визуальное восприятие;

- кинестетическое восприятие.

Знание этих характеристик детей позволит педагогу излагать учебный материал на доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его восприятия.

Распределение интенсивности умственной деятельности

При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения, которые характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерными видами деятельности.

Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока такова:

- 5-25-я минута — 80%;

- 25-35-я минута — 60-40%;

- 35-40-я минута — 10%.

Урок, организованный на основе принципов здоровьесбережения, не должен приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с сильными и выраженными формами утомления. [4, с.224]

Снятие эмоционального напряжения

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п.

Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих программ, которые вызывают неизменный интерес у школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения.

С оздание благоприятного психологического климата на уроке

оздание благоприятного психологического климата на уроке

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка.

Неудача ученика на уроке, воспринимаемая как временное явление, становится дополнительным стимулом для более продуктивной работы дома и в классе. Педагог поощряет стремление ученика к самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных возможностях.

По окончании урока ученики покидают класс с хорошим настроением, поскольку в течение этого времени отрицательные факторы практически отсутствовали.

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых гигиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни.

Научить человека со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью. Вводить вопросы здоровья в рамки учебных предметов, а это позволит показать ученику, как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье.

Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения

Проводить самоанализ урока с точки зрения сохранения здоровья школьников, целесообразно обращать внимание на следующие аспекты урока:

1 . Гигиенические условия в классе (кабинете): чистоту, температуру и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных раздражителей. Утомляемость школьников и риск аллергических расстройств в немалой степени зависят от соблюдения этих простых условий.

. Гигиенические условия в классе (кабинете): чистоту, температуру и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных раздражителей. Утомляемость школьников и риск аллергических расстройств в немалой степени зависят от соблюдения этих простых условий.

2. Число видов учебной деятельности используемых учителем: опрос учащихся, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, практические занятия. Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока способствует утомляемости школьников. Вместе с тем вам необходимо помнить, что частая смена одной деятельности на другую требует от учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует росту утомляемости.

3. Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности. Ориентировочная норма: 7–10 минут. Число видов преподавания используемых учителем: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и др. Норма — не менее трех за урок. Чередование видов преподавания — не позже чем через 10–15 минут.

4. Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся, которые позволяют им превратиться в субъекты деятельности. Это методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и т. д.); активные методы (работа в группах, ролевая игра, дискуссия и др.); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки) и др.

5. Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой работы. Степень естественности позы школьников на уроке может служить хорошим индикатором психологического воздействия учителя, степени его авторитаризма: механизм здоровьеразрушающего воздействия авторитарного учителя состоит, в частности, в том, что дети на его уроках избыточно напряжены. Эта изматывающая ситуация не только резко повышает уровень невротизации школьников, но и губительно отражается на их характере.

6. Физкультминутки и физкультпаузы, которые являются обязательной составной частью урока. Необходимо обратить внимание на их содержание и продолжительность (норма – на 15–20 минут урока по 1 минуте из 3-х легких упражнений с 3–4 повторениями каждого), а также эмоциональный климат во время выполнения упражнений и наличие у школьников желания их выполнять.

7. Положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни. Умение учителя выделить и подчеркнуть вопросы, связанные со здоровьем, является одним из критериев его педагогического профессионализма.

8. Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке: интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу и т. п. Оценивается уровень этой мотивации и методы ее повышения, используемые учителем.

9. Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из показателей успешности его проведения: заряд положительных эмоций, полученных школьниками и самим учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоровье.

10. Преобладающее выражение лица учителя. Урок неполноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, использования поговорок, афоризмов с комментариями, музыкальных минуток и т. д.

Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. Определяется в ходе наблюдения за возрастанием двигательных и пассивных отвлечений школьников в процессе учебной работы. Норма – не ранее чем за 5–10 минут до окончания урока.

Темп и особенности окончания урока. Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся имели возможность задать учителю вопросы, учитель мог прокомментировать задание на дом, попрощаться со школьниками.

И нтегральным показателем эффективности проведенного занятия можно считать состояние и вид учеников, выходящих с урока. Стоит обратить внимание и на состояние учителя. [3, с.32]

нтегральным показателем эффективности проведенного занятия можно считать состояние и вид учеников, выходящих с урока. Стоит обратить внимание и на состояние учителя. [3, с.32]

Настрой на урок. Подборка рифмовок, создающих положительный настрой обучающихся на урок

Одним из требований к современному уроку с точки зрения здоровьесбережения является создание и поддержание на уроке благоприятного психологического климата. Заряд положительных эмоций, полученный школьниками и самим учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоровье. Поэтому каждый урок я стараюсь начинать с создания у детей благоприятного настроя. Для этого используют стихотворные строки, например:

Всем, всем - добрый день!

Прочь с дороги, злая лень!

Не мешай учиться,

Не мешай трудиться!

***

Приготовьте свои ушки и глазки,

Чтобы они могли всё видеть,

Слышать и запоминать.

***

Громко прозвенел звонок –

Начинается урок.

Ваши ушки на макушке,

Глазки широко раскрыты.

Слушайте, запоминайте,

Ни минуты не теряйте!

***

Улыбнулись друг другу,

Пожелали мысленно удачи.

Прозвенел звонок и смолк –

Начинается урок.

Вы за парты тихо сели,

На меня все посмотрели.

Пожелайте успехов глазами

И вперед, за новыми знаниями!

***

На уроке я сижу,

Не шумлю и не кричу.

Руку тихо поднимаю,

Если спросят – отвечаю.

***

Мы сюда пришли учиться,

Не лениться, а трудиться.

Работаем старательно,

Слушаем внимательно.

***

Проверь, дружок,

Готов ли ты начать урок?

Все ль на месте,

Физкультминутки

Физкультминутки

Физкультурные минутки – это одна из форм двигательной активности, небольшой по интенсивности и времени (1–3 мин) комплекс физических упражнений, средство активного отдыха от статического напряжения, связанного с длительной однообразной позой.

Цель: предупреждение утомления, восстановление умственной работоспособности, профилактика осанки. Физкультминутки, проводимые во время урока, способствуют повышению внимания и активности на уроках, лучшему усвоению учебного материала.

Упражнения для снятия утомления

Упражнения рассчитаны на восстановление сил после тяжелой нагрузки, которые следует выполнять при первых признаках усталости.

Упражнение 1

Сложить ладони перед грудью пальцами вверх, не дышать, сдавить изо всех сил основания ладоней. Напряжены мускулы груди и плеч. Втянуть живот и подняться вверх, как будто, опираясь на руки, выглядываете из окна. Всего 1–15 секунд.

Упражнение 2

Сложить руки в замок, обхватить ими затылок, направить локти вперед. Потянуть голову к локтям, не сопротивляться, растягивать шейный отдел позвоночника. Тянуть ровно – так, чтобы было приятно, 10–15 секунд.

Упражнение 3

Растереть ладонями уши – вначале только мочки, а затем все ухо целиком: вверх-вниз, вперед-назад. При этом «поцокать» языком, как

лошадка (15–20 секунд).

Упражнение 4

«Ворона». Произносить «ка-а-а-ар», при этом стараясь поднять как можно выше мягкое нёбо и маленький язычок (6 раз). Затем попробовать сделать это беззвучно, с закрытым ртом. Легче, быстрее, еще быстрее! (10–15 раз).

Активизация умственных и физических возможностей

В целях активизации умственных и физических возможностей учащихся в начале учебного дня и в начале урока предлагается проведение следующих упражнений и тренингов.

1. Руки. Быстро потрите друг о друга пальцами ладони (5 сек).

2. Щеки. Быстро потрите щеки вверх-вниз (5 сек).

3. Уши. Потрите уши (5 сек).

4. Голова. Побарабаньте кончиками пальцев по голове (5 сек).

5. Плечи. Сожмите руки в кулак. Энергично поглаживайте внутреннюю и внешнюю стороны предплечья (5 сек).

6. Шея. Осторожно погладьте шею спереди ниже кадыка (5 сек). Затем погладьте шею сзади, с боков, сверху вниз (5 сек).

7. Затылок. Нажмите на затылочную впадину, сосчитайте до трех, отпустите и погладьте (5 сек).

8. Ноги. Раскрытой ладонью похлопайте ногу спереди, сбоку и сзади от ступни до паха (5 сек).

Если вы, заканчивая самомассаж, чувствуете, что по телу разлилась приятная теплота, цель достигнута. Всего 60 секунд и вы включили основные системы организма на полные обороты. [6, с.8]

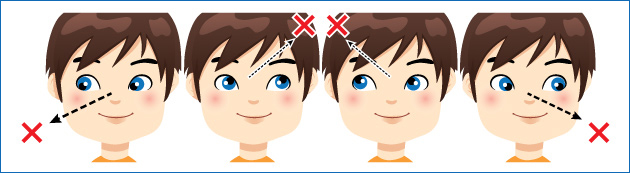

Упражнения для глаз

Девяносто процентов всей информации об окружающем мире человек получает с помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у современного школьника огромная, а отдыхают они только во время сна. В целях профилактики улучшения зрения на каждом уроке ис- пользуются упражнения, укрепляющие мышцы глаз. Упражнения выполняются сидя на стуле, спина прямая, руки лежат на коленях. Каждый раз по мере выполнения отдельных упражнений взгляд фокусируется на каком-нибудь предмете. Это способствует концентрации зрения.

1. Несколько раз посмотреть вверх, вниз, вверх, вниз.

2. Глаза вверх, прямо перед собой, вниз, прямо, вверх и т. д. За- крыть глаза.

3. Несколько раз поочередно посмотреть направо, налево. За- крыть глаза.

4. Посмотреть прямо, направо, прямо, налево и т.д. Закрыть глаза.

5. Посмотреть вверх, в правый угол, вниз, в левый угол. Затем сменить направление.

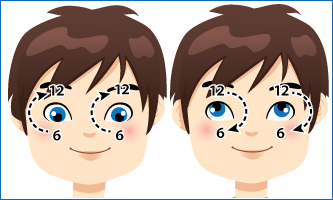

6. Медленно вращать глазами по кругу вправо, закрыть глаза; влево, закрыть глаза.

7. Попеременно посмотреть на кончик своего носа, затем на предмет вдали.

8. Попеременно посмотреть на кончик своего пальца, расположенного на расстоянии 30–35 см, затем на предмет вдали.

9. Попеременно сосредоточить взгляд на каком-нибудь предмете (видеть его четкое изображение). [2, с.44]

10. Крепко зажмурить глаза, а затем несколько раз быстро поморгать.

11. Проведем, друзья, сейчас

Упражнение для глаз

Вправо, влево посмотрели,

Т Глазки все повеселели.

Снизу вверх и сверху вниз.

Ты, хрусталик, не сердись,

Посмотри на потолок,

Отыщи там уголок.

Чтобы мышцы крепче стали,

Смотрим мы по диагоналям.

Мы не будем циркуль брать,

Будем взглядом круг писать.

А теперь слова напишем.

Чьи же буквы будут выше?

«Папа», «мама», «дом».

«Трава» – За окном у нас видна

Вдаль теперь ты посмотри.

Что ты видишь там в дали?

А теперь на кончик носа.

Повтори так восемь раз –

Лучше будет видеть глаз.

Глазки нас благодарят,

Поморгать нам всем велят.

Плавно глазками моргаем,

Потом глазки закрываем.

Чтобы больше было силы,

К ним ладошки приложили.

(Дети закрывают глаза ладонями, держат так их до тех пор, пока не почувствуют глазами тепло от рук.)

Раз, два, три, четыре, пять

– Можно глазки открывать!

Цветотерапия

Для тренировки зрения активно применяют цветотерапию. Пособием может служить, например, красочное панно из геометрических фигур, которые располагаются в виде различных узоров. Дети не просто смотрят на эти узоры, они проговаривают свои действия.

Рисуй глазами треугольник.

Рисуй глазами треугольник.

Рисуй восьмерку вертикально,

Теперь его переверни Ты головою не крути,

Вершиной вниз А лишь глазами осторожно

И вновь глазами Ты вдоль по линии води. води.

Ты по периметру веди.

Точечный массаж

Точечный массаж для повышения иммунитета. Проговаривая текст, дети массируют точку, расположенную между большим и указательным пальцами руки.

Есть волшебная точка у нас,

Есть волшебная точка у нас,

Будем крутить ее каждый час.

От простуды помогает,

От инфекции спасает.

От безделья, лени –

тоже точка всем поможет.

Стало скучно, не грустите –

Утром, днем и перед сном

Дружно с точкой мы живем.

Упражнения для релаксации

Упражнение на мышечное расслабление необходимо знать и применять на практике с целью уметь управлять процессами возбуждения детей при эмоциональном напряжении, когда у ребенка возникает избыточное напряжение в определенных группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого напряжения, начинают нервничать, что приводит к напряжению новых групп мышц. Для управления этими процессами необходимо научить детей расслаблять мышцы. Упражнения на релаксацию можно проводить на любом уроке в течении 3 - 5 минут. Упражнения: «Роняем руки», «Трясем кистями», «Стряхиваем воду с пальцев», «Мельница», «Твердые и мягкие руки».

Упражнение на мышечное расслабление необходимо знать и применять на практике с целью уметь управлять процессами возбуждения детей при эмоциональном напряжении, когда у ребенка возникает избыточное напряжение в определенных группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого напряжения, начинают нервничать, что приводит к напряжению новых групп мышц. Для управления этими процессами необходимо научить детей расслаблять мышцы. Упражнения на релаксацию можно проводить на любом уроке в течении 3 - 5 минут. Упражнения: «Роняем руки», «Трясем кистями», «Стряхиваем воду с пальцев», «Мельница», «Твердые и мягкие руки».

Гимнастика для пальчиков рук

Практически доказано, что на основе двигательного анализатора формируется речедвигательный анализатор. Наибольшее воздействие импульсации от мышц рук на развитие коры головного мозга происходит только в детском возрасте, пока идет формирование моторной области. Поэтому работа по развитию мелкой моторики пальце рук в младшем школьном возрасте имеет особое значение.

Самое простое упражнение для рук – трущее движение ладонью о ладонь, при этом плечи двигаются вверх - вниз, что позволяет активизировать биологически активные точки в области спины.

Упражнение «Бинокли»

Составление из пальцев овала (учитель говорит детям, что бинокли бывают разные. Поочередно каждый палец соприкасается подушечкой с большим пальцем – получается овал).

Упражнение «Волны»

П альцы сцеплены в замок. Поочередно открывая и закрывая ладонь, дети имитируют волны

альцы сцеплены в замок. Поочередно открывая и закрывая ладонь, дети имитируют волны

Организация учебного процесса в режиме

динамических поз с помощью конторок

Конторка – приставка к столам с регулируемой по высоте рабочей поверхностью. Отличительной особенностью такой конторки является то, что рабочей поверхности придан оптимальный для зрительного восприятия угол наклона. Специальные исследования показали, что средне-оптимальным углом наклона рабочей поверхности конторки является угол в 14-18 градусов.

Р ежим продолжительности стояния-сидения дети отрабатывают сами. Задача педагога – изначально предоставить детям свободу такого выбора, что является главным моментом режима динамических поз.

ежим продолжительности стояния-сидения дети отрабатывают сами. Задача педагога – изначально предоставить детям свободу такого выбора, что является главным моментом режима динамических поз.

Практика показала, пишет Базарный В.Ф., что на начальных этапах адаптации детей к динамическим позам наиболее оптимальным режимом оказался тот, при котором дети меняют позы через каждые 15 минут. Анализ же электрических потенциалов со стороны икроножных мышц, в т.ч. самочувствие детей, позволил установить, что в процессе такой адаптации продолжительность разового стояния не должна превышать 20-25 минут.

При переходе на организацию учебного процесса на основе режима динамических поз следует особое внимание обратить на соблюдение следующих общегигиенических и эргономических требований:

1) Высота конторки должна быть подобрана безукоризненно в соответствии с ростом каждого школьника. Оптимальная высота конторки определяется следующим образом. Каждый ребёнок, стоящий у края своего стола, сгибает руку таким образом, чтобы большой палец упирался в нижний край грудины, а локтевая часть руки располагалась строго параллельно полу. После чего измеряется высота от поверхности стола до локтя. Этот размер и соответствует высоте нижнего края конторки, устанавливаемой на стол.

Несмотря на оптимально подобранную высоту, некоторые дети всё же могут ещё несколько склоняться в процессе письма. В этих условиях вступает в силу жесткое требование: уровень высоты конторки необходимо повышать сверх оптимального уровня до тех пор, пока ребёнок ни в коей мере не будет склоняться при письме.

Необходимо строго следить за тем, чтобы за одним столом (одной конторкой) работали дети с одинаковым ростом.

2) Конторка размещается на той половине стола, которая максимально удалена от окна.

3) Столы расставляются таким образом, чтобы вокруг каждого из них было хоть какое-то свободное поле – поле для постоянного удовлетворения естественной потребности ребёнка в движениях – зона организации малых форм непроизвольной двигательной активности.

4) Гигиенически оптимальным следует считать, если обувь снята и дети находятся в носочках из естественной ткани (идеальный вариант – вообще босиком).

5) Под ноги рекомендуется поместить коврик из естественных тканей (соломы, хлопка). Стояние на резиновых ковриках, линолеуме категорически недопустимо.

Способы сохранения здоровья обучающихся по методике В.Ф.Базарного

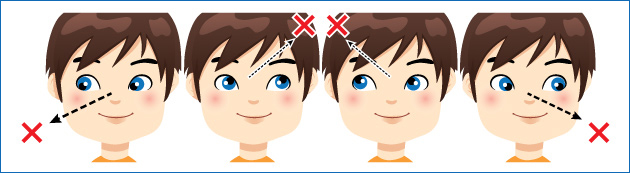

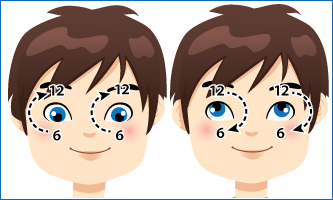

1. Плакат – схемы зрительно-двигательных траекторий. На нем с помощью специальных стрелок указаны основные направления, по которым должен двигаться взгляд в процессе выполнения физкультминуток; вперед-назад, влево-вправо, по и против часовой стрелки, по “восьмерке”. Каждая траектория имеет свой цвет. Это делает схему яркой, красочной и привлекает внимание. Упражнения выполняются только стоя, при выключенном электрическом освещении.

2. Тренажер со зрительными метками. В различных участках класса фиксируются привлекающие внимание яркие объекты – зрительные метки. Ими могут служить игрушки или красочные картинки. Расположены они по углам. Игрушки (картинки) подобраны с таким расчетом, что вместе они составляют единый зрительно-игровой сюжет (например из известных сказок). Один раз в 2 недели сюжет меняется. Для активизации организма, в том числе общего чувства координации и равновесия, упражнения рекомендуется выполнять только в положении стоя. С этой целью все дети периодически поднимаются, и под счет 1, 2, 3, 4 они быстро поочередно фиксируют взгляд на указанных зрительных метках, сочетая движения головы, глаз и туловища.

Методика Базарного позволяет создать условия для предупреждения устранения близорукости. Суть ее заключается в том, что в течении урока, в режиме ближнего зрения, а именно работа с учебником, ведется обычно на одном этапе урока. Все остальное заранее размещается на тренажерах: выносится на доску, на специальные карточки, которые размещаются по стенам класса или воспринимаются на слух.

Большой эффект получается при работе с мелкими сюжетными картинками. При этом даётся задание: внимательно рассмотреть рисунки, сравнить их, найти общее и отличия. В работе используется коврик из геометрических фигур. Дети получают задание: - Из каких геометрических фигур состоит коврик? - Сколько треугольников? (квадратов, кружков) - Какие фигуры одинакового цвета?

2. Смена ближнего зрения на дальнее способствует снятию напряжения с глаз, улучшает зрение. Для этого в классах на потолке размещена схема универсальных символов (СУС) - комплекс геометрических фигур в виде эллипсов, кругов, креста. На тренажёре с помощью специальных стрелок показаны основныенаправления, по которым должен двигаться взгляд ученика в процессе физминутки: вперёд- назад, влево - вправо, по и против часовой стрелке. Каждая траектория имеет свой цвет. Это делает схему яркой, красочной, привлекает внимание.

3. Автоматизированная система сенсорнокоординаторного тренажера (бегущие огни) позволяет выполнять зрительно-двигательные упражнения более интенсивными ритмическими движениями глаз, головы, туловища. Для этого в классе устанавливают в углах 4 сигнальные лампы, сопровождающиеся звуковыми сигналами. По звуковому сигналу учащиеся поворачиваются и выполняют различные упражнения («ловят» огоньки обеими руками, либо левой или правой рукой, «отталкивают» их от себя руками, «кивают» головой и т.д.)

В результате подобных упражнений развивается чувство общей и зрительной координации, ориентации в пространстве, реакции на экстремальные ситуации.

Список использованных источников литературы

Источники:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст] – М., 2011. – 37 с.

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях [Текст] – Ярославль, 2003. - 44 с.

Литература:

Будаева, Н.А. Здоровьесберегающий подход к организации обучения в начальной школе [Текст] / Начальная школа плюс До и После. – 2011. - № 3/11. – С. 32-38.

Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст]: учебник для академического бакалавриата / Г.М. Коджаспирова. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 183с.

Семенова, Е.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Электронный курс] / Е.И. Семенова. – Режим доступа: www.nsportal.ru

Цабыбин, С.А. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе[Текст] / С.А.Цабыбин. – Волгоград: Учитель, 2009. – 16с.

Яценко, Е.Л. Применение здоровьесберегающих технологий в процессе преподавания предмета «Технология» [Электронный курс] / Е.Л. Яценко. – Режим доступа: http://n\ъsportal.ru/shkola/tekhnologiya/

1

втор – составитель Н.А. Иеромонахова

втор – составитель Н.А. Иеромонахова

аким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют его успешность в учебной деятельности.

аким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют его успешность в учебной деятельности. . Гигиенические условия в классе (кабинете): чистоту, температуру и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных раздражителей. Утомляемость школьников и риск аллергических расстройств в немалой степени зависят от соблюдения этих простых условий.

. Гигиенические условия в классе (кабинете): чистоту, температуру и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных раздражителей. Утомляемость школьников и риск аллергических расстройств в немалой степени зависят от соблюдения этих простых условий. нтегральным показателем эффективности проведенного занятия можно считать состояние и вид учеников, выходящих с урока. Стоит обратить внимание и на состояние учителя. [3, с.32]

нтегральным показателем эффективности проведенного занятия можно считать состояние и вид учеников, выходящих с урока. Стоит обратить внимание и на состояние учителя. [3, с.32] Физкультминутки

Физкультминутки

Рисуй глазами треугольник.

Рисуй глазами треугольник. Есть волшебная точка у нас,

Есть волшебная точка у нас, Упражнение на мышечное расслабление необходимо знать и применять на практике с целью уметь управлять процессами возбуждения детей при эмоциональном напряжении, когда у ребенка возникает избыточное напряжение в определенных группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого напряжения, начинают нервничать, что приводит к напряжению новых групп мышц. Для управления этими процессами необходимо научить детей расслаблять мышцы. Упражнения на релаксацию можно проводить на любом уроке в течении 3 - 5 минут. Упражнения: «Роняем руки», «Трясем кистями», «Стряхиваем воду с пальцев», «Мельница», «Твердые и мягкие руки».

Упражнение на мышечное расслабление необходимо знать и применять на практике с целью уметь управлять процессами возбуждения детей при эмоциональном напряжении, когда у ребенка возникает избыточное напряжение в определенных группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого напряжения, начинают нервничать, что приводит к напряжению новых групп мышц. Для управления этими процессами необходимо научить детей расслаблять мышцы. Упражнения на релаксацию можно проводить на любом уроке в течении 3 - 5 минут. Упражнения: «Роняем руки», «Трясем кистями», «Стряхиваем воду с пальцев», «Мельница», «Твердые и мягкие руки». альцы сцеплены в замок. Поочередно открывая и закрывая ладонь, дети имитируют волны

альцы сцеплены в замок. Поочередно открывая и закрывая ладонь, дети имитируют волны ежим продолжительности стояния-сидения дети отрабатывают сами. Задача педагога – изначально предоставить детям свободу такого выбора, что является главным моментом режима динамических поз.

ежим продолжительности стояния-сидения дети отрабатывают сами. Задача педагога – изначально предоставить детям свободу такого выбора, что является главным моментом режима динамических поз.