СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методический материал для изучения тем по дисциплине Охрана труда

Конспект лекций предназначен оказать помощь обучающимся в принятии решений по оздоровлению производственной среды во время их трудовой деятельности. Главной целью изучения раздела «Основы физиологии, гигиены труда и производственной санитарии» является профилактика профессиональных заболеваний и травм, а также прогрессирования хронических заболеваний и их осложнений в условиях трудовой деятельности человека.

Просмотр содержимого документа

«Методический материал для изучения тем по дисциплине Охрана труда»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по дисциплине «Охрана труда»

конспект лекций для изучения раздела ІІ

«Основы физиологии, гигиены труда и производственной санитарии»

Разработал преподаватель

Вильчевская Н.А.

2014-2015 учебный год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

1. Воздух рабочей зоны 5

1.1. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны 5

1.1.1. Вредные вещества и их классификация 5

1.1.2. Классификация промышленных ядов 5

1.1.3. Принципы гигиенического нормирования 7

1.1.4. Нормирование содержания вредных веществ 7

1.1.5. Средства коллективной и индивидуальной защиты

от вредных веществ 8

1.2. Показатели микроклимата 9

1.2.1. Влияние параметров микроклимата на здоровье

и работоспособность человека 9

1.2.2. Терморегуляция 10

1.2.3. Нормирование микроклимата 11

1.3. Производственная вентиляция 13

1.3.1. Естественная вентиляция 14

1.3.2. Механическая вентиляция 16

1.3.3. Местная вентиляция 18

2. Производственное освещение 21

2.1. Виды и системы освещения 21

2.2. Количественные светотехнические показатели 21

2.3. Качественные величины 21

2.4. Требования, предъявляемые к освещению 22

2.5. Источники искусственного света 22

2.6. Нормирование освещения 23

3. Борьба с шумом 24

3.1. Источники шума на производстве 24

3.2. Влияние шума на организм человека 24

3.3. Физические характеристики шума 25

3.4. Классификация шумов 27

3.5. Нормирование шума 28

3.6. Средства и методы защиты от шума 28

3.7. Ультразвук, его влияние на организм и нормирование 29

3.8. Инфразвук и его нормирование 31

4. Производственная вибрация 32

4.1. Источники, физические характеристики, действие вибрации 32

4.2. Нормирование вибрации 33

4.3. Методы и средства защиты от вибрационных нагрузок 33

5. Электромагнитное излучение 34

5.1. Характеристики поля 34

5.2. Источники излучения 35

5.3. Механизм воздействия электромагнитного поля на человека 35

5.4. Санитарно-гигиеническое нормирование электромагнитных

полей на рабочих местах 36

6. Ионизирующие излучения 38

6.1. Природа и виды ионизирующих излучений 38

6.2. Радиационные дозы и единицы их измерения 39

6.3. Действие ионизирующих излучений на организм человека 40

6.4. Основные методы измерений характеристик ионизирующих

излучений 41

6.5. Нормирование ионизирующих излучений 42

7. Лазерное излучение 44

7.1. Физические характеристики 44

7.2. Воздействие лазерного излучения на человека 44

7.3. Нормирование лазерного излучения 44

7.4. Меры защиты от лазерного излучения 44

Список используемой литературы 46

ВВЕДЕНИЕ

Для создания здоровых и безопасных условий труда на производстве необходимы многочисленные правовые, технические, экономические и организационные мероприятия. Разработка таких мероприятий предполагает знание основных принципов нормирования и защиты от действия вредных производственных факторов.

Конспект лекций предназначен оказать помощь студентам в принятии решений по оздоровлению производственной среды во время их трудовой деятельности. Главной целью изучения раздела «Основы физиологии, гигиены труда и производственной санитарии» является профилактика профессиональных заболеваний и травм, а также прогрессирования хронических заболеваний и их осложнений в условиях трудовой деятельности человека.

Правила и нормы по охране труда являются обязательными для соблюдения. В последние годы многие нормативные документы претерпели изменения, появились новые вредные производственные факторы, соответственно установлены новые нормативы для определенных физических параметров (например, электромагнитные поля, создаваемые ПЭВМ и соответствующие временные допустимые уровни).

В связи с этим возникает необходимость ознакомления с большим массивом информации по охране труда. Методическая разработка поможет сориентироваться в этом большом объеме и правильно определить предельно допустимые уровни воздействия вредных производственных факторов.

Кроме того, большое внимание уделяется принципам, методам и средствам защиты от вредных и опасных производственных факторов.

В данных лекциях изложены требования к факторам рабочей среды, требования к помещениям, инструментам и оборудованию.

Конспект лекций предназначен для использования студентами всех специальностей при изучении дисциплин «Основы охраны труда», «Охрана труда» и «Безопасность жизнедеятельности».

1. ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

При оценке состояния воздуха рабочей зоны с точки зрения безопасности жизнедеятельности, прежде всего, имеют значение содержание в воздухе вредных веществ и параметры микроклимата.

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.

Рабочее место – место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.

Постоянное рабочее место – место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

Непостоянное рабочее место – место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50 % или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени.

1.1. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны1.1.1. Вредные вещества и их классификация

Многие технологические процессы сопровождаются выделением

в воздух рабочей зоны вредных веществ – паров, газов, твердых и жидких частиц.

Пары и газы образуют с воздухом смеси, а твердые и жидкие частицы – аэрозоли.

Аэрозолями, или аэродисперсными системами, называются системы, состоящие из газообразной среды и взвешенных в ней частиц конденсированной дисперсной фазы (твердой, жидкой или многофазной). Различают следующие виды аэрозолей:

пыль – дисперсная система из твердых частиц размером более 1 мкм, находящихся в газовой среде во взвешенном состоянии;

туман – дисперсная система из жидких частиц размером более

10 мкм, находящихся в газовой среде во взвешенном состоянии;

дым – дисперсная система из твердых частиц размером менее 1 мкм, находящихся в газовой среде во взвешенном состоянии.

ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

1.1.2. Классификация промышленных ядовК промышленным ядам относится большая группа химических веществ и соединений, которые в виде сырья, промежуточных или готовых продуктов встречаются на производстве.

Химическая классификация предусматривает деление всех химических веществ на органические, неорганические и элементорганические.

По характеру воздействия на организм вещества подразделяются:

– на общетоксические – вызывающие отравление всего организма или поражающие отдельные системы (центральную нервную систему (ЦНС), систему кроветворения), а также вызывающие патологические изменения печени и почек (угарный газ, свинец, ртуть, бензол);

– раздражающие – вызывающие раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, легких, кожных покровов (хлор, аммиак, оксиды серы и азота, озон);

– сенсибилизирующие – действующие как аллергены (формальдегид, растворители, нитролаки);

– мутагенные – приводящие к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные изотопы);

– канцерогенные – вызывающие злокачественные новообразования (ароматические углеводороды, хром, никель, асбест);

– влияющие на репродуктивную функцию (ртуть, свинец, стирол).

Три последних вида воздействия вредных веществ – мутагенное, канцерогенное, влияние на репродуктивную функцию, а также ускорение старения, относят к отдаленным последствиям влияния химических соединений, которые проявляются спустя годы, и даже десятилетия.

Эта классификация не учитывает агрегатного состояния веществ, тогда как для большой группы аэрозолей, не обладающих выраженной токсичностью, следует выделить фиброгенный эффект действия на организм. К ним относятся аэрозоли дезинтеграции угля, аэрозоли кокса, алмазов, пыли животного и растительного происхождения, силикатосодержащие пыли, алюмосиликаты, аэрозоли дезинтеграции и конденсации металлов.

Попадая в органы дыхания, вещества этой группы вызывают атрофию или гипертрофию слизистой оболочки верхних дыхательных путей, а задерживаясь в легких, приводят к развитию соединительной ткани в воздухообменной зоне и рубцеванию (фиброзу) легких. Наличие фиброгенного эффекта не исключает общетоксического воздействия аэрозолей.

По пути проникновения в организм различают вещества, проникающие через органы дыхания (ингаляционный путь поступления), желудочно-кишечный тракт (пероральный путь), неповрежденную кожу (перкутантный путь).

По степени воздействия на организм вредные вещества делятся на четыре класса:

1-й класс – чрезвычайно опасные вещества;

2-й класс – высокоопасные вещества;

3-й класс – умеренно опасные вещества;

4-й класс – малоопасные вещества.

Принадлежность химических веществ к соответствующему классу опасности определяется величинами семи показателей токсикометрии (табл. 1). Показатели токсикометрии устанавливаются по результатам экспериментов на животных (экспериментальные, или первичные параметры) либо рассчитываются по экспериментальным результатам (вторичные, или производные параметры). Их определение дается в основах токсикологии – науки, изучающей законы взаимодействия организма и ядов.

Определяющим является тот показатель, который свидетельствует о наибольшей степени опасности.

Классификация не распространяется на пестициды.

Таблица 1 Классификация производственных вредных веществ по степени опасности| Показатель | Класс опасности | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 Средняя смертельная доза при введении в желудок, DL50ж, мг/кг Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, DL50к, мг/кг Средняя смертельная концентрация в воздухе, CL50, мг/м3 Зона острого действия, Zac Зона хронического действия, Zch КВИО | менее 0,1

менее 15

менее 100

менее 500

менее 6 более 10 более 300 | 0,1–1,0

15–150

100–500

500–5000 6–18 10–5 300–30 | 1,1–10

151–5000

501–2500

5001–50000 18,1–54 4,9–2,5 29–3 | более 10

более 5000 более 2500 более 50000 более 54 менее 2,5 менее 3,0 |

Для ограничения воздействия вредных веществ применяют гигиеническое нормирование их содержания в различных средах.

Санитарно-гигиеническое нормирование – это деятельность по установлению нормативов предельно допустимых воздействий вредных производственных факторов.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) или предельно допустимая концентрация (ПДК) – это максимальное значение фактора, которое, воздействуя на человека (изолированно или в сочетании с другими факторами), не вызывает у него и его потомства биологических изменений, даже скрытых и временно компенсированных, в том числе изменений реактивности, адаптационно-компенсаторных возможностей, иммунологических реакций, нарушений физиологических циклов, а также психологических нарушений (снижения интеллектуальных и эмоциональных способностей, умственной работоспособности).

При разработке гигиенических нормативов исходят из пороговости действия неблагоприятных факторов.

При утверждении нормативов должен соблюдаться приоритет медицинских и биологических показаний к установлению санитарных регламентов перед прочими подходами (технической достижимостью, экономическими требованиями).

Разработка и внедрение профилактических мероприятий должны опережать появление опасного или вредного фактора.

Регламентация содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется в три этапа:

1) обоснование ориентировочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ);

2) обоснование ПДК;

3) корректировка ПДК с учетом условий труда работающих и состояния их здоровья.

Ориентировочно безопасный уровень воздействия устанавливается временно, на период, предшествующий проектированию производства. Значение ОБУВ определяется путем расчета по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяций в гомологических рядах соединений либо по показателям острой токсичности. ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения.

ОБУВ не устанавливаются:

– для веществ, опасных в плане развития отдаленных и необратимых эффектов;

– для веществ, подлежащих широкому внедрению в практику.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК.

Предельно допустимые концентрации – концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

До недавнего времени ПДК химических веществ оценивали как максимально разовые (ПДКМР). В последнее время для веществ, обладающих кумулятивными свойствами, введена вторая величина – среднесменная концентрация (ПДКСС). Это средняя концентрация, полученная путем непрерывного или прерывистого отбора проб воздуха при суммарном времени не менее 75 % продолжительности рабочей смены, или средневзвешенная концентрация в течение смены в зоне дыхания работающих на местах постоянного или временного их пребывания.

В основу установления ПДКМР положен принцип предотвращения рефлекторных реакций у человека.

Если порог токсического действия для вещества оказывается менее чувствительным, то решающим в обосновании ПДК является порог рефлекторного действия как наиболее чувствительный. В подобных случаях ПДКМР ПДКСС. Если же порог рефлекторного действия менее чувствителен, чем порог токсического действия, то принимают ПДКМР = ПДКСС. Для веществ, у которых порог рефлекторного действия отсутствует, устанавливается только ПДКСС.

Значения ПДКРЗ (предельно допустимая концентрация рабочей зоны) приведены в ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.1314-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Для веществ, обладающих кожно-резорбтивным действием, обосновывается предельно допустимый уровень загрязнения кожи (мг/см2) в соответствии с ГН 2.2.5.563-96.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (K1, K2,..., Kn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2,..., ПДКn) не должна превышать единицы:

![]()

Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.

Зона дыхания – пространство в радиусе до 50 см от лица работающего.

Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: температуре 293 К (20 °С) и давлению 101,3 кПа.

1.1.5. Средства коллективной и индивидуальной защиты

от вредных веществМероприятия по обеспечению безопасности труда при работе с вредными веществами должны предусматривать:

– замену более токсичных веществ менее токсичными;

– применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, непрерывность процессов производства, автоматический контроль процессов и операций), исключающей контакт человека с вредными веществами;

– выбор оборудования и коммуникаций, исключающих выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих ПДК при нормальном ведении технологического процесса;

– очистку выбросов с целью улавливания, рекуперации и нейтрализации вредных веществ;

– наличие рабочей и аварийной вентиляции, средств дегазации;

– контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

– специальную подготовку персонала, в том числе по оказанию неотложной доврачебной помощи пострадавшим при отравлении;

– проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, имеющих контакт с вредными веществами;

– разработку медицинских противопоказаний для работы с конкретными вредными веществами;

– применение средств индивидуальной защиты (СИЗ).

СИЗ имеют основное значение при защите работающих от действия вредных веществ, особенно при проведении ремонтных работ и в аварийных ситуациях.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) делятся на фильтрующие, обеспечивающие защиту в условиях достаточного содержания кислорода в воздухе и ограниченного содержания вредных веществ, и изолирующие. Для защиты кожных покровов используются спецодежда, спецобувь, защитные перчатки и специальные дерматологические средства – пасты и мази. Максимальную защиту человека от воздействия токсичных веществ обеспечивают изолирующие костюмы.

1.2. Показатели микроклимата1.2.1. Влияние параметров микроклимата на здоровье

и работоспособность человека

Микроклимат производственных помещений – метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения.

Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового излучения носят название показателей микроклимата.

Температура окружающей среды служит одним из основных факторов, вызывающих раздражение поверхностных рецепторов, откуда сигналы поступают в соответствующие центры головного мозга. В результате от температурных колебаний зависит глубина и частота дыхания, скорость циркуляции крови, интенсивность окислительных реакций и особенности обмена веществ.

В результате излишней теплопотери возможно развитие различных простудных заболеваний. В одних случаях она вызывает нарушение трофики тканей на месте приложения самого холодового раздражителя (невриты, миозиты), в других, по-видимому, играет роль рефлекторного фактора, понижающего резистентность всего организма, способствуя развитию патологических состояний как инфекционной, так и неинфекционной природы. Постоянная работа в условиях воздействия холода может служить одним из патогенетических моментов при развитии облитерирующего эндартериита.

Работа при высокой температуре, особенно сопровождающаяся большой физической нагрузкой, может повлечь за собой повышение температуры тела с развитием ряда функциональных изменений в организме. Эти изменения выражаются в наступлении гипертермии и некоторых других явлениях перегревания в виде нарастающей слабости, головной боли, головокружения, шума в ушах, мелькания в глазах и т. д. При более интенсивном и длительном воздействии неблагоприятных микроклиматических условий могут развиваться тепловой удар и судорожная болезнь. Первый сопровождается резким повышением температуры тела (40–42 °С) и коллапсом, иногда переходящим в коматозное состояние. Основными патогенетическими моментами судорожной болезни являются длительная, умеренная гипертермия и обильная потеря воды и соли. При этом у пострадавших наблюдаются адинамия и болезненные тонические судороги в различных мышечных группах, особенно в икроножных мышцах.

Важное значение имеет не только абсолютная величина температуры воздуха, но и амплитуда ее колебаний. Чем чаще повторяются эти колебания и чем они резче, тем труднее приспосабливается к ним организм и тем больше усилий затрачивается на сохранение изотермии.

При любых температурных условиях значительное повышение относительной влажности воздуха представляется неблагоприятным явлением. При низкой температуре это может способствовать переохлаждению тела, при высоких температурах воздуха большая относительная влажность будет ускорять перегревание организма, так как затрудняется отдача тепла посредством испарения. В то же время чрезмерная сухость воздуха в сочетании с интенсивным тепловым воздействием и большой скоростью движения воздуха может обусловливать мучительную жажду, пересыхание и растрескивание слизистых оболочек.

Что касается влияния движения воздуха непосредственно на организм человека, то оно в основном сводится к увеличению теплоотдачи с поверхности тела. В условиях низкой температуры это имеет неблагоприятное значение, способствуя излишнему охлаждению и развитию простудных заболеваний. При высокой температуре движение воздуха является благоприятным фактором, увеличивая теплоотдачу путем конвекции и испарения, предохраняя организм от перегревания.

- 1.2.2. Терморегуляция

Процессы регулирования теплообразования и теплоотдачи для поддержания постоянной температуры называются терморегуляцией.

Человек обладает сложным и совершенным механизмом терморегуляции, позволяющим сохранять изотермию при довольно значительных температурных колебаниях. Для ощущения теплового комфорта количество выработанной организмом тепловой энергии должно быть равно количеству тепла, отданного во внешнюю среду:

![]() .

.

Терморегуляция осуществляется химическим и физическим путем. Химическая терморегуляция осуществляется за счет изменения уровня теплообразования, т. е. усиления или ослабления интенсивности обмена веществ в клетках организма.

В условиях холода теплообразование в мышцах повышается, даже если человек находится в неподвижном состоянии. Это обусловлено тем, что охлаждение поверхности тела, действуя на рецепторы, воспринимающие холодовое раздражение, рефлекторно возбуждает беспорядочные непроизвольные сокращения мышц, проявляющиеся в виде дрожи. При этом обменные процессы организма усиливаются, увеличивается потребление кислорода и углеводов мышечной тканью, что и влечет за собой повышение теплообразования.

Физическая терморегуляция осуществляется путем изменения интенсивности отдачи тепла (за счет изменения интенсивности кровообращения и интенсивности потоотделения).

Температура кожи, а следовательно, интенсивность теплоотдачи, может изменяться в результате перераспределения крови в сосудах и при изменении объема циркулирующей крови.

На холоде кровеносные сосуды кожи, главным образом, артериолы, сужаются: большее количество крови поступает в сосуды брюшной полости, и тем самым ограничивается теплоотдача. Поверхностные слои кожи, получая меньше теплой крови, получают меньше тепла – теплоотдача уменьшается. При сильном охлаждении кожи, кроме того, происходит открытие артериовенозных анастомозов, что уменьшает количество крови, поступающей в капилляры, и тем самым препятствует теплоотдаче.

При повышении температуры окружающей среды сосуды кожи расширяются, количество циркулирующей в них крови возрастает. Возрастает также объём циркулирующей крови во всём организме вследствие перехода воды из тканей в сосуды, а также потому, что селезёнка и другие кровяные депо выбрасывают в общий кровоток дополнительное количество крови. Возрастает количество крови, циркулирующей через сосуды поверхности тела, способствующей теплоотдаче с помощью радиации и конвекции.

Для сохранения постоянства температуры тела при высокой температуре окружающей среды основное значение имеет испарение пота с поверхности кожи.

Особенно интенсивно потоотделение происходит при высокой окружающей температуре во время мышечной работы, когда возрастает теплообразование в самом организме. При очень тяжёлой работе выделение пота у рабочих горячих цехов может составить 12 л за день.

Испарение воды зависит от относительной влажности воздуха. В насыщенном водяными парами воздухе пот выделяется в большом количестве, но не испаряется, а стекает с кожи, а для теплоотдачи имеет значение только та часть пота, которая испаряется с поверхности кожи.

Так как некоторая часть воды испаряется лёгкими в виде паров, насыщающих выдыхаемый воздух, дыхание также участвует в поддержании температуры тела на постоянном уровне. При высокой окружающей температуре дыхательный центр рефлекторно возбуждается, при низкой – угнетается, дыхание становится менее глубоким.

Основные центры терморегуляции расположены в гипоталамусе.

В осуществлении гипоталамической регуляции температуры тела участвуют железы внутренней секреции, щитовидная железа и надпочечники. Во время пребывания в условиях охлаждения происходит усиленное выделение в крови гормона щитовидной железы, повышающего обмен веществ и, следовательно, образование тепла.

Участие надпочечников в терморегуляции обусловлено выделением ими в крови адреналина, который, усиливая окислительные процессы в тканях, в частности в мышцах, повышает теплообразование и суживает кожные сосуды, уменьшая теплоотдачу.

- 1.2.3. Нормирование микроклимата

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 устанавливаются оптимальные и допустимые параметры микроклимата.

Оптимальные микроклиматические условия – сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Оптимальные величины показателей микроклимата необходимо соблюдать на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются работы операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и др.).

Допустимые микроклиматические условия – сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.

Нормы для показателей микроклимата установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест производственных помещений с учетом интенсивности энерготрат работающих, времени выполнения работы, периодов года.

Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).

Легкие физические работы (категория I) – виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал (174 Вт).

Легкие физические работы разделяются на категорию Iа – энергозатраты до 120 ккал/ч (139 Вт) и категорию Iб – энергозатраты 121–150 ккал/ч (140–174 Вт).

К категории Iа относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения; на часовом, швейном производствах; в сфере управления и т. п.).

К категории Iб относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т. п.).

Средней тяжести физические работы (категория II) – виды деятельности с расходом энергии в пределах 151–250 ккал/ч (175–290 Вт).

Средней тяжести физические работы разделяют на категорию IIа – энергозатраты от 151 до 200 ккал/ч (175–232 Вт) и категорию IIб – энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233–290 Вт).

К категории IIа относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механо-сборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т. п.).

К категории IIб относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.).

Тяжелые физические работы (категория III) – виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт).

К категории III относятся работы, связанные с постоянными перемещениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.).

Холодный период года – период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10 °С и ниже.

Теплый период года – период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 °С.

Среднесуточная температура – средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы.

Нормированные значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений приведены в табл. 2.

Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м2 при облучении 50 % поверхности тела и более, 70 Вт/м2 – при величине облучаемой поверхности от 25 до 50 % и 100 Вт/м2 – при облучении не более 25 % поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, «открытое» пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела и обязательным является использование СИЗ, в том числе средств защиты лица и глаз.

Для оценки сочетанного воздействия параметров микроклимата в целях осуществления мероприятий по защите работающих от возможного перегревания рекомендуется использовать интегральный показатель тепловой нагрузки среды.

Тепловая нагрузка среды (ТНС) – сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое облучение), выраженное одночисловым показателем в °C.

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период года – в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 °C, в теплый период года – в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5 °C.

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки. При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,5 м.

Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения).

ТНС-индекс определяется на основе величин температуры смоченного термометра аспирационного психрометра (tвл.) и температуры внутри зачерненного шара (tш). Температура внутри зачерненного шара измеряется термометром, резервуар которого помещен в центр зачерненного полого шара; tш отражает влияние температуры воздуха, температуры поверхностей и скорости движения воздуха. Зачерненный шар должен иметь диаметр 90 мм, минимально возможную толщину и коэффициент поглощения 0,95. Точность измерения температуры внутри шара +/– 0,5 °C.

ТНС-индекс рассчитывается по уравнению:

ТНС = 0,7 · tвл. + 0,3 · tш.

ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения – 1200 Вт/м2. Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м2 при облучении 50 % поверхности тела и более, 70 Вт/м2 – при величине облучаемой поверхности от 25 до 50 % и 100 Вт/м2 – при облучении не более 25 % поверхности тела.

1.3. Производственная вентиляция

Вентиляция – это организованный и регулируемый воздухообмен, который направлен на обеспечение чистоты воздуха и заданных метеорологических условий в производственных помещениях различного назначения.

Устройство и эксплуатация вентиляционных систем регламентируются нормативными документами:

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования».

Системы вентиляции классифицируют по следующим основным признакам.

По способу создания давления для перемещения воздуха: с естественным и искусственным (механическим) побуждением.

По назначению: приточные, вытяжные, приточно-вытяжные и системы с рециркуляцией.

По зоне обслуживания: местные и общеобменные.

По конструктивному исполнению: канальные и бесканальные.

По времени действия: постоянно действующие и аварийные.

В системе естественной вентиляции для перемещения воздуха используются природные факторы (сила ветра, гравитационное давление).

При искусственной (механической) вентиляции движение воздуха осуществляется с помощью механических устройств (вентиляторов, эжекторов и др.).

Приточная общеобменная вентиляция обеспечивает распределение свежего воздуха, взятого из места вне здания по всему объему помещения. В помещении при этом создается избыточное давление, за счет которого загрязненный воздух вытесняется через двери, окна, фонари или щели строительных конструкций. Приточную систему применяют для вентиляции помещений, в которые нежелательно попадание загрязненного воздуха из соседних помещений или холодного воздуха извне.

Вытяжная общеобменная вентиляция удаляет загрязненный воздух из всего объема помещения. При этом в помещении создается пониженное давление, и чистый воздух для замещения удаленного подсасывается извне через двери, окна, щели строительных конструкций. Вытяжную систему целесообразно применять в том случае, когда загрязненный воздух данного помещения не должен попадать в соседние (например, во вредных цехах, химических и биологических лабораториях).

Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция имеет две отдельные системы: через одну подается чистый воздух, через другую удаляется загрязненный.

Приточно-вытяжная вентиляция с рециркуляцией воздуха заключается в том, что часть удаляемого из помещения воздуха не выбрасывается наружу, а возвращается из вытяжной системы в приточную по специальному воздуховоду. Целью рециркуляции является экономия тепла в зимнее время, поскольку рециркуляционный воздух возвращает в помещение тепло, затраченное на его нагрев. Порция свежего воздуха в таких системах составляет 10...20 % от общего количества подаваемого воздуха. Систему вентиляции с рециркуляцией разрешается использовать только для тех помещений, в которых отсутствуют выделения вредных веществ или выделяющиеся вещества относятся к 4-му классу опасности, и концентрация их в воздухе, подаваемом в помещение, не превышает 30 % ПДК. Применение рециркуляции запрещено, если в воздухе содержатся болезнетворные вирусы, бактерии, грибки или имеются резко выраженные неприятные запахи.

Общеобменная вентиляция обеспечивает смену воздуха во всем объеме помещения. Эту систему вентиляции наиболее часто применяют в случаях, когда вредные вещества, теплота, влага выделяются равномерно по всему помещению.

Местная вентиляция применяется для удаления вредных выделений непосредственно от мест их образования и предотвращение их перемешивания с воздухом помещения. Например, если помещение очень велико, а число людей, находящихся в нем мало, причем место их нахождения фиксировано, имеет смысл (из экономических соображений) ограничиться оздоровлением воздушной среды только в местах нахождения людей. Примером такой вентиляции могут служить кабины наблюдения и управления в прокатных цехах, в которых устраивается местная приточно-вытяжная вентиляция, рабочие места в химических лабораториях, оборудованные местными вытяжными шкафами. Местная вентиляция по сравнению с общеобменной требует значительно меньше затрат на устройство и эксплуатацию.

Аварийная система вентиляции предусматривается в производственных помещениях, в которых при нарушении технологического режима или авариях возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных или взрывоопасных веществ. Аварийная вентиляция, как правило, проектируется вытяжной.

На производстве часто устраивают комбинированные системы вентиляции: общеобменную с местной, общеобменную с аварийной.

1.3.1. Естественная вентиляция

Воздухообмен при естественной вентиляции происходит в результате разности температур воздуха в помещении и наружного (атмосферного) воздуха, а также в результате действия ветрового давления.

Естественная вентиляция производственных помещений может быть неорганизованной и организованной.

При неорганизованной вентиляции поступление и удаление воздуха происходит через щели и поры наружных ограждений (инфильтрация), через окна, форточки, специальные проемы (проветривание).

Организованная (поддающаяся регулировке) естественная вентиляция производственных помещений осуществляется аэрацией и дефлекторами.

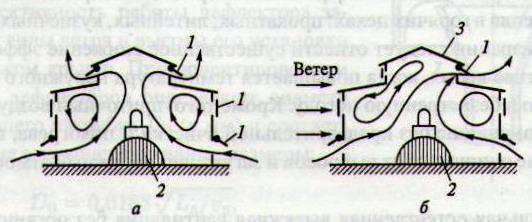

Аэрацией называется организованная естественная общеобменная вентиляция помещений в результате поступления и удаления воздуха через открывающиеся фрамуги окон и фонарей. Здание оборудуется двумя рядами оконных проемов с фрамугами. На крыше вентилируемого помещения устраиваются вытяжные аэрационные фонари. Регулируя открывание створок (фрамуг) в зависимости от направления и силы ветра, создают условия для обмена воздухом в необходимых объемах (рис. 1).

Рис. 1. Аэрация здания: а – при безветрии; б – при ветре;

1 – нижний, верхний ярус оконных проемов, проемы в фонаре здания;

2 – выделяющий теплоагрегат; 3 – аэрационный фонарь

При аэрации существенное значение для воздухообмена имеет соотношение длины и ширины фрамуг, выбор оси их вращения, угла открывания.

В теплый период года приток воздуха осуществляется через все нижние аэрационные проемы в стеновых ограждениях, а также ворота и входные двери. При этом наружный воздух, имеющий более низкую температуру и большую плотность, чем воздух внутри помещения, поступает через нижние проемы (1,0...1,5 м от пола) и, вытесняя воздух, находившийся в помещении, выходит наружу через проемы в фонаре здания.

В холодный и переходный периоды года воздух в необходимом объеме притекает через проемы в стеновых ограждениях, расположенных не ниже 4 м от уровня пола (до низа проема), чтобы холодный наружный воздух, опускаясь до рабочей зоны, успел достаточно нагреться за счет перемешивания с теплым воздухом помещения. Вытяжка в любой из периодов года осуществляется через фрамуги фонарей, а также через шахты и дефлекторы. В холодный и переходный периоды года фрамуги фонарей открывают лишь на участках, расположенных над источником тепловыделений или вблизи них. Меняя положение створок, можно регулировать воздухообмен.

Аэрацию применяют в цехах со значительными тепловыделениями, если концентрация пыли и вредных газов в приточном воздухе не превышает 50 % предельно допустимой в рабочей зоне.

Преимуществом аэрации является то, что большие объемы воздуха – до нескольких миллионов кубических метров в час подаются в производственное помещение и удаляются из него без затрат механической энергии. Система аэрации значительно дешевле механических систем вентиляции. Она является эффективным средством борьбы с избытками явного тепла в горячих цехах: прокатных, литейных, кузнечных. К недостаткам аэрации следует отнести существенное снижение эффективности в летнее время, когда повышается температура наружного воздуха, особенно в безветренную погоду. Кроме того, приточный воздух поступает в помещение без предварительной очистки и подогрева, а удаляемый – не очищается от выбросов и загрязняет наружный атмосферный воздух.

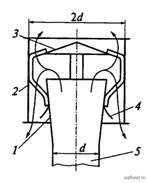

Для повышения эффективности использования кинетической энергии ветра в целях усиления вытяжки в системах естественной вентиляции на устье вытяжных шахт устанавливают специальные насадки – дефлекторы. Разработано большое количество дефлекторов различных типов, но наиболее рациональными конструкциями, получившими широкое распространение, являются дефлекторы ЦАГИ.

Дефлектор ЦАГИ представляет собой патрубок, который размещается над верхней частью вытяжной трубы или шахты. Верхняя часть патрубка имеет расширение (диффузор), над ним на некотором расстоянии располагается козырек. С боковых сторон диффузор вместе с козырьком закрывается цилиндрической обечайкой. Обечайка и козырек крепятся на кронштейнах на верхней части патрубка, оставляя по бокам строго определенное свободное пространство (рис. 2).

При обтекании наружной поверхности обечайки дефлектора ветровым воздушным потоком внутри нее создается разрежение, способствующее более интенсивной вытяжке воздуха из помещения. Поскольку дефлекторы устанавливаются выше конька крыши производственных зданий и имеют цилиндрическую обечайку, они улавливают ветровой напор любого направления. Данная конструкция дефлектора исключает обратную тягу (в помещение), а при непогоде – проникновение в здание дождя и снега.

1 – диффузор; 2 – обечайка; 3 – колпак; 4 – конус; 5 – патрубок

Эффективность работы дефлектора зависит от силы ветра и высоты его установки над коньком крыши. При ориентировочном подборе дефлекторов определяют диаметр подводящего патрубка и соответствующие ему конструктивные размеры. Более точно дефлекторы подбирают по специальным номограммам.

1.3.2. Механическая вентиляция

Механической называется вентиляция, с помощью которой воздух подается в помещения или удаляется из них по системам вентиляционных каналов, с использованием специальных механических побудителей (вентиляторов или эжекторов). Она более совершенна по сравнению с естественной вентиляцией, но требует значительных капитальных и эксплуатационных затрат.

Механическая вентиляция по сравнению с естественной имеет ряд преимуществ, а именно возможность:

1) подвергать необходимой обработке как вводимый в помещение воздух (очищать, нагревать или охлаждать, увлажнять или подсушивать), так и удаляемый из него (очищать);

2) сохранять необходимый воздухообмен независимо от внешних метеорологических условий;

3) организовывать оптимальное воздухораспределение с подачей воздуха непосредственно к рабочим местам;

4) улавливать вредные выделения непосредственно в местах их образования, предотвращая их распространение по всему объему помещения.

К недостаткам механической вентиляции следует отнести значительную стоимость ее сооружения и эксплуатации и необходимостью проведения мероприятий по борьбе с шумовым загрязнением.

В производственных зданиях наиболее распространена приточно-вытяжная общеобменная вентиляция, при которой воздух подается в помещение приточной системой, а удаляется вытяжной; системы работают одновременно.

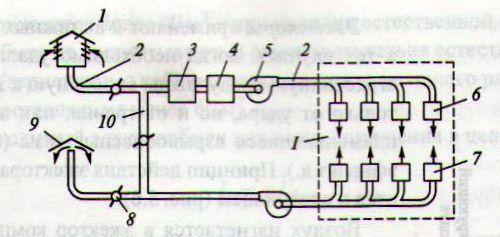

Приточные вентиляционные системы обычно состоят из воздухозаборных устройств, устанавливаемых снаружи здания в тех местах, где воздух наименее загрязнен; устройств, предназначенных для придания воздуху необходимых качеств (фильтры, калориферы); воздуховодов для перемещения воздуха к месту назначения; возбудителей движения воздуха – вентиляторов или эжекторов; воздухораспределительных устройств (патрубков, насадок), обеспечивающих подачу воздуха в нужное место с заданной скоростью и в требуемом количестве (рис. 3).

Рис. 3. Схема приточно-вытяжной механической вентиляции:

1 – воздухоприемник; 2 – воздуховоды; 3 – фильтр; 4 – калорифер;

5 – центробежный вентилятор; 6 – приточные отверстия; 7 – вытяжные отверстия;

8 – регулировочный клапан; 9 – устройство для выброса воздуха;

10 – воздуховод для рециркуляции; I – защищаемое помещение

Вытяжные вентиляционные системы (рис. 3) состоят из вытяжных отверстий или насадков, через которые воздух удаляется из помещения; побудителя движения; воздуховодов; устройств для очистки воздуха от пыли или газов, устанавливаемых для защиты атмосферы и устройства для выброса воздуха, которое располагается на 1,0–1,5 м выше конька крыши.

В отдельных случаях для сокращения эксплуатационных расходов на нагревание воздуха применяют системы вентиляции с частичной рециркуляцией. В них к поступающему снаружи воздуху подмешивают воздух, отсасываемый из помещения вытяжной системой. Свежая порция воздуха в таких системах обычно составляет 10...20 % от общего количества подаваемого воздуха. Количество свежего, вторичного и выбрасываемого воздуха регулируется клапанами.

Фильтры, калориферы и вентиляторы приточной вентиляции устанавливают в так называемых вентиляционных камерах, которые часто располагают в подвалах.

Вытяжные вентиляционные камеры устраивают отдельно от приточных вентиляционных камер. В них размещают вентиляторы для побуждения движения воздуха. Вытяжные камеры в общественных зданиях обычно размещают на чердаке или технических этажах.

Воздуховоды должны быть, по возможности, короткими для снижения потери давления и расхода энергии.

Вентиляторы – это воздуходувные машины, создающие определенное давление и служащие для перемещения воздуха при потерях давления в вентиляционной сети не более 12 кПа. Они предназначены для транспортирования воздуха от источника забора до помещения. По типу и конструктивным особенностям вентиляторы делятся на осевые, центробежные и тангенциальные. Конструкция осевых предусматривает движение входящего и выходящего воздушного потока вдоль оси двигателя. Радиальные (центробежные) вентиляторы способны создавать достаточно высокое общее давление за счет формы рабочего колеса и лопаток. Всасываемый через заборное отверстие воздух под действием вращения ротора, за счет специальной формы лопаток также приобретает вращательное движение и посредством центробежной силы выбрасывается под прямым углом к заборному отверстию. Диагональные (тангенциальные) вентиляторы являются синтезом радиальных и осевых. Воздух, проходя сквозь него, движется в осевом направлении, а затем в лопастном колесе отклоняется на 45°. Радиальная крыльчатка за счет центробежной силы, действующей в радиальном направлении, увеличивает статическое давление.

При выборе вентилятора определяющим фактором является величина перепада давления в сети, возникающая при преодолении сопротивления вентиляционной системы.

Эжекторы – гидравлические устройства, в которых происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Их применяют в вытяжных системах в тех случаях, когда необходимо удалить очень агрессивную среду, пыль, способную к взрыву не только от удара, но и от трения, или легко воспламеняющиеся взрывоопасные газы (ацетилен, эфир и т. д.). Недостатком эжектора является низкий КПД, не превышающий 25 %.

1.3.3. Местная вентиляция

С помощью местной вентиляции необходимые метеорологические параметры и чистота воздуха создаются на отдельных рабочих местах.

В зависимости от назначения местная вентиляция может быть приточной и вытяжной.

Местная приточная вентиляция применяется там, где необходим интенсивный воздухообмен. Она подает чистый охлажденный (нагретый) воздух на рабочее место, создавая благоприятную метеорологическую обстановку.

Основными видами местной приточной вентиляции являются:

1. Воздушный душ – это сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью, обеспечивающий подачу на человека струи воздуха заданных параметров (температура, влажность, скорость). Воздушное душирование предусматривают на постоянных рабочих местах при воздействии на работающих интенсивного теплового излучения.

2. Воздушный оазис – устройство, создающее в ограниченном пространстве производственного помещения улучшенные (по сравнению с остальной частью помещения) условия воздушной среды. Представляет собой выделенную перегородками (высота около 2 м), открытую сверху часть помещения, в которую через сеть воздуховодов нагнетается наружный воздух, прошедший, как правило, очистку и тепловлажностную обработку. Воздух всегда подаётся в воздушный оазис более низкой температуры, чем температура в общем помещении.

3. Воздушная завеса – это устройство, которое уменьшает или полностью предотвращает перемещение воздуха через проемы. Она создается направленной плоской воздушной струей, основное назначение которой – разделение потоков холодного и теплого воздуха. Воздушные завесы помогают значительно снизить потери тепла через открытые проемы и повысить комфорт внутри помещения.

Местная вытяжная (локализующая) вентиляция удаляет загрязненный воздух от мест выделения вредностей (технологического оборудования, столов сортировки сырья, узлов пересыпки материалов и т. д.). Локализующая вентиляция – наиболее эффективный и экономичный способ вытяжной вентиляции, поскольку со сравнительно небольшим количеством воздуха удаляется значительное количество вредных веществ. Достигается это тем, что загрязненный воздух забирается непосредственно от мест выделения вредных веществ, где их концентрация наиболее высока. Благодаря этому полностью или в значительной мере предотвращается поступление вредных веществ в воздух помещений. Применение локализующей вентиляции весьма эффективно для удаления газов, паров, пыли, выделение которых может сопровождаться выделением теплоты.

Основные требования, которым должны удовлетворять местные вытяжные системы:

место образования вредных выделений по возможности должно быть полностью укрыто;

конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы отсос не мешал нормальной работе и не снижал производительность труда;

вредные выделения необходимо удалять от места их образования в направлении их естественного движения (горячие газы и пары надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и пыль – вниз).

Удаление воздуха может осуществляться с помощью местных отсосов и укрытий. Конструкции местных отсосов бывают трех типов: полностью закрытыми, полуоткрытыми или открытыми. Наиболее эффективны закрытые отсосы. К ним относятся кожухи, камеры, герметично закрывающие технологическое оборудование.

Закрытые приемники полностью закрывают источник выделения вредностей при этом работающие находятся вне укрытия и выполняют необходимые операции через дверки с помощью удлиненных рукояток или дистанционного управления. Выброс газов и пыли через открытые дверки укрытия и отдельные неплотности предупреждается тем, что скорость засасывания воздуха через них принимается в несколько раз больше скорости диффузии газов или скорости витания пылевидных частиц.

В этом случае расход воздуха, отсасываемого из закрытых приемников, невелик и ограничивается площадью дверок и неплотностей.

Если по условиям технологии или обслуживания такие укрытия устроить невозможно, то применяют отсосы с частичным укрытием или открытые: бортовые отсосы, вытяжные зонты, вытяжные шкафы, отсасывающие панели и т. д.

Бортовые отсосы используют, когда пространство над поверхностью выделения вредных веществ должно оставаться совершенно свободным – при загрузке и выгрузке обрабатываемых изделий с помощью подъемно-транспортных устройств. Бортовые отсосы могут быть односторонними и двусторонними. Односторонние бортовые отсосы эффективны и выгодны по расходу воздуха при малой ширине обслуживаемого зеркала (ванны, стола, желоба); двусторонние отсосы применяются при большей ширине зеркала. Кроме обычных бортовых отсосов применяют бортовые отсосы с передувом (сдувкой), когда в узкую щель, расположенную у одной длинной стороны ванны, подают струю воздуха, а с противоположной стороны ванны производят отсос. Бортовые отсосы неэффективны при высоких температурах и большой летучести жидкостей, находящихся в ваннах, так как конвекционные потоки могут изменить направление движения воздушных струй и помешать засосу вредных паров и газов бортовыми отсосами.

Вытяжные зонты устанавливаются на некотором расстоянии от места выделения вредностей, благодаря чему обеспечивается открытый доступ работающего к оборудованию или месту работы. Их применяют для улавливания вредных веществ, имеющих меньшую плотность, чем окружающий воздух. Зонты делают открытыми со всех сторон или частично открытыми с одной, двух, трех сторон, а по форме сечения – прямоугольными или круглыми. Главное условие эксплуатации, чтобы поток удаляемых вредных веществ не проходил через зону дыхания работающего. Эффективность работы вытяжного зонта зависит от размеров, высоты подвеса и угла его раскрытия. Чем больше размеры и чем ниже установлен зонт над местом выделения вредных веществ, тем он эффективнее.

Вытяжные шкафы почти полностью закрывают источник выделения вредных веществ, поэтому они эффективнее других отсосов. Незакрытыми остаются лишь проемы для работы внутри шкафа, через которые воздух из помещения поступает в шкаф. Форма проема определяется характером технологических операций.

Местные вытяжные устройства используются в составе системы вытяжной вентиляции или подключаются непосредственно к фильтровентиляционному устройству или индивидуальному вентилятору.

Наибольшая эффективность удаления вредных веществ из зоны дыхания работающего достигается путем применения местных вытяжных устройств в сочетании с фильтровентиляционными системами.

Фильтровентиляционные установки (ФВУ) – это агрегаты, предназначенные для очистки воздуха от вредных примесей и подачи его в производственные помещения без потери тепла.

Принцип работы установки заключается в следующем: загрязненный воздух попадает из воздуховодов в шлакосборную камеру, где происходит резкое расширение и снижение скорости воздушного потока. В результате снижения скорости крупные частицы осаждаются на дно камеры. Более мелкие частицы поднимаются в верхнюю часть установки с находящимися там фильтрами. Воздух проходит через фильтры, очищается и выпускается из установки. Для очистки воздуха в зависимости от назначения применяются различные фильтры. Благодаря использованию в установках высококачественных фильтровальных материалов достигается высокая степень очистки воздуха.

Санитарно-гигиенические и технические требования к системам вентиляции.

1. Система вентиляции не должна вызывать резких перепадов давления в здании. Количество приточного воздуха должно соответствовать количеству удаляемого. Разница между ними не должна превышать 10...15 %.

В некоторых случаях возможно поддержание избыточного давления по отношению к наружному воздуху или соседним помещениям с целью обеспечения перетока воздуха из чистых помещений в менее чистые. Или наоборот, возможно повышение расхода вытяжного воздуха, чтобы гарантированно избежать попадания в помещение запахов и остатков вредных веществ из соседних помещений.

2. Приточные и вытяжные системы в помещении должны быть рационально размещены. Свежий воздух необходимо подавать в те зоны помещения, где количество вредных выделений минимально, а удалять, где выделения максимальны. Приток воздуха должен производиться, как правило, в рабочую зону, а вытяжка – из верхней зоны помещения. В ряде случаев при удалении вредных газов и паров с плотностью большей, чем у воздуха, вытяжку можно производить из нижней зоны.

3. Система вентиляции не должна вызывать переохлаждения и перегрева работающих.

4. Система вентиляции не должна создавать шум на рабочих местах, превышающий предельно допустимый уровень.

5. Система вентиляции должна быть эффективна, безопасна и надежна в эксплуатации и экономически обоснована.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под рабочей зоной?

2. Дайте определение вредного вещества.

3. На какие группы делятся вредные вещества по характеру действия на организм человека?

4. Назовите показатели, по которым определяется класс опасности вредного вещества.

5. Что такое пыль, дым, туман?

6. Перечислите принципы гигиенического нормирования.

7. Охарактеризуйте влияние показателей микроклимата на организм человека.

8. В зависимости от каких критериев устанавливаются нормы для показателей микроклимата?

9. Какие категории работ по тяжести Вы знаете?

10. Что такое вентиляция? Как классифицируются системы вентиляции?

11. Какие требования предъявляются к системам вентиляции?

12. Что такое аэрация?

13. Назовите типы вентиляторов.

14. Какие виды местной вентиляции используются на производстве?

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Известно, что около 90 % всей информации о внешнем мире человек получает через зрительные ощущения. Правильно организованное освещение создает благоприятные условия, снижающие утомляемость, уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Свет – это видимое электромагнитное излучение в диапазоне длин волн 380–760 нм, которое, попадая на сетчатку глаза, вызывает зрительное ощущение.

2.1. Виды и системы освещенияВ зависимости от источника света различают освещение: естественное, искусственное и совмещенное.

По конструктивному исполнению естественное освещение бывает боковым, верхним и комбинированным. Искусственное освещение может быть общим, когда светильники размещены в верхней части помещения, и комбинированным, когда к общему освещению добавляется местное, причем общее освещение в системе комбинированного должно составлять не менее 10 % и не менее 200 лк при газоразрядных лампах, 75 лк при лампах накаливания. Местное освещение отдельно не применяется.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют на следующие виды: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное, дежурное, эритемное, бактерицидное. Рабочее обеспечивает нормируемое освещение на рабочих местах. Аварийное составляет не менее 5 % от рабочего и предусматривается для продолжения работы, когда прекращение работы при выходе из строя рабочего освещения может привести к тяжелым последствиям. Эвакуационное освещение должно обеспечивать не менее 0,5 лк на уровне ног по основным проходам и устраивается для эвакуации людей из помещений, где работает более 50 человек. Охранное и дежурное освещение должно обеспечивать несение дежурства и охраны в помещениях и на территории в нерабочее время. Эритемное освещение используется для компенсации недостатка солнечного излучения. Бактерицидное освещение используется для обеззараживания воздуха помещений, например, операционных в больницах.

Освещение производственных помещений характеризуется количественными и качественными показателями.

2.2. Количественные светотехнические показатели

Световой поток F характеризует мощность светового излучения. Единица измерения – люмен (лм). Измерение основано на зрительном восприятии.

Сила света I – световой поток dF, распространяющийся внутри телесного угла dΩ: I = dF/dΩ. Единица измерения – кандела (кд).

Яркость L – отношение силы света dI, излучаемого в рассматриваемом направлении, к площади освещенной поверхности dS:

L = dI/(dScosα),

где α – угол между нормалью к элементу поверхности dS и направлением, для которого рассчитывается яркость. Единица измерения – кандела на квадратный метр (кд/м2).

Освещенность E – отношение светового потока dF, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента dS: E = dF/dS. Единица измерения – люкс (лк).

2.3. Качественные величины

![]() Фон – поверхность, непосредственно прилегающая к объекту различения. Фон характеризуется коэффициентом отражения R и считается светлым при ρ 0,4, средним при 0,2 ≤ ρ ≤ 0,4 и темным, если ρ .

Фон – поверхность, непосредственно прилегающая к объекту различения. Фон характеризуется коэффициентом отражения R и считается светлым при ρ 0,4, средним при 0,2 ≤ ρ ≤ 0,4 и темным, если ρ .

Контраст объекта различения с фоном:

R = (L0 – Lф)/Lф,

где L0 и Lф – соответственно яркости объекта и фона.

Контраст считается большим при K 0,5, средним при 0,2 ≤ K ≤ 0,5, малым при K .

Видимость:

V = K/Kпор,

где K – контраст между объектом и фоном; Kпор – пороговый контраст, т. е. такой контраст, при котором объект едва различим на фоне.

Коэффициент пульсации Kп – оценка относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источника света при питании его переменным током:

Kп = (Emax – Emin)100/2 Ecp,

где Emax, Emin, Ecp – соответственно максимальное, минимальное и среднее значения освещенности за период ее колебаний.

Показатель ослепленности:

P = (V1/V2 – 1)1000,

где V1, V2 – соответственно видимость при экранировании и при наличии блеских источников в поле зрения.

2.4. Требования, предъявляемые к освещениюОсвещенность на рабочем месте должна быть не менее нормированной.

Яркости объекта и фона не должны отличаться более чем в 3–5 раз.

Не должно быть резких теней на рабочем месте.

Обеспечение постоянства освещенности на рабочем месте во времени.

Отсутствие прямой и отраженной блескости в поле зрения.

Рациональное направление светового потока.

Обеспечение необходимого спектрального состава.

Безопасность и простота в эксплуатации.

В осветительных установках, предназначенных для освещения предприятий, применяют лампы накаливания и газоразрядные лампы.

Лампы накаливания относятся к тепловым источникам света. Нить накала под действием электрического тока нагревается до высокой температуры и излучает поток лучистой энергии. Лампы накаливания имеют низкую стоимость, удобны в эксплуатации, в них отсутствует пульсация светового потока, но имеют и ряд недостатков: малую светоотдачу

7–20 лм/Вт; преобладание в спектре желтых и красных излучений; малый срок службы (до 2000 ч); большой нагрев (до 140 оС), делающий их пожароопасными.

Газоразрядные лампы имеют ряд преимуществ перед лампами накаливания. Световая отдача их достигает 135 лм/Вт, срок службы – до

10000 ч, температура поверхности при работе 30–60 оС, имеется возможность получения света в любой части спектра. Недостатки газоразрядных ламп: сложность включения в сеть, связанная с необходимостью применения специальных пусковых устройств; длительный период разгорания; зависимость светоотдачи от температуры окружающего воздуха; наличие радиопомех; значительная пульсация светового потока, что ведет к появлению стробоскопического эффекта.

Уменьшение пульсации осуществляется включением в разные фазы сети переменного тока трех ламп в светильнике, применением двухламповых светильников с искусственным сдвигом фаз, питанием током повышенной частоты.

2.6. Нормирование освещенияНормирование искусственного, естественного и совмещенного освещения осуществляется по СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Искусственное освещение. В действующих нормах установлены количественные величины – минимальная освещенность Е, а также качественные – показатель ослепленности P и коэффициент пульсации КП. Абсолютное значение уровня освещенности Е нормируется в зависимости от характеристики зрительной работы, которая определяется линейным размером объекта различения, контрастом между объектом различения и фоном, характеристикой фона, типом источника света и системы освещения.

Для производственных помещений предусмотрены разряды работ от I (наивысшей точности) до VIII (общее наблюдение за ходом работ), для общественных и административных помещений – разряды от А до З.

Показатель ослепленности в зависимости от точности зрительных работ и продолжительности пребывания людей в помещении.

Допустимый коэффициент пульсации КП газоразрядных ламп, питаемых током промышленной частоты 50 Гц, не должен превышать 10–20 %.

Естественное освещение. Вследствие непостоянства естественное освещение в течение дня и в различное время года нормируется по относительной величине – коэффициенту естественной освещенности КЕО (е). КЕО – это отношение естественной освещенности, создаваемой в заданной точке внутри помещения светом неба ЕВ, к освещенности горизонтальной поверхности, создаваемой в то же время светом полностью открытого небосвода Ен:

е = (ЕВ / Ен)100 %.

Нормируемое значение КЕО ен определяется в зависимости от характеристики зрительной работы и системы освещения. Для учета особенностей светового климата в разных районах Российской Федерации КЕО следует определять по формуле:

eN = eн · mN,

где eN – номер группы обеспеченности естественным светом; eн – нормированное значение КЕО; mN – коэффициент светового климата.

Величина N зависит от ориентации световых проемов по сторонам горизонта, mN зависит от номера группы административного района.

При одностороннем боковом естественном освещении нормируется КЕО в точке, расположенной на расстоянии 1,0 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов, на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (как правило, 0,8 м от пола). При верхнем или комбинированном естественном освещении нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещений и условной рабочей поверхности. Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1,0 м от поверхности стен или перегородок.

Контрольные вопросы

1. Назовите виды и системы освещения.

2. Перечислите требования к системам освещения.

3. Какие качественные и количественные светотехнические величины Вы знаете?

4. Назовите недостатки и преимущества ламп накаливания и газоразрядных ламп.

5. Какие величины нормируются для искусственного освещения?

6. Что такое коэффициент естественного освещения?

7. Где находится расчетная точка при нормировании КЕО?

3. БОРЬБА С ШУМОМ

3.1. Источники шума на производстве

Техногенные шумы по физической природе могут быть разделены:

– на механические, возникающие при взаимодействии различных деталей в механизмах (одиночные или периодические удары), а также при вибрациях поверхностей машин, устройств и т. п.;

– электромагнитные, возникающие вследствие колебаний деталей и элементов электромеханических устройств под действием электромагнитных полей (дроссели, трансформаторы, статоры, роторы);

– аэродинамические, возникающие в результате вихревых процессов в газах (адиабатическое расширение сжатого газа или пара из замкнутого объема в атмосферу; возмущения, возникающие при движении тел с большими скоростями в газовой среде, при вращении лопаток турбин и т. п.);

– гидродинамические, вызываемые различными процессами в жидкостях (возникновение гидравлического удара при быстром сокращении кавитационных пузырей, кавитация в ультразвуковом оборудовании, в жидкостных системах самолета).

3.2. Влияние шума на организм человека

При характеристике отрицательного влияния шума прежде всего необходимо остановиться на изменениях в органах его адекватного восприятия. Обычно различают следующие формы специфического воздействия шума: шумовая травма, утомление слуха и профессиональная тугоухость. Первая из них бывает связана с влиянием очень высокого звукового давления, возникающего при взрывных работах, испытании мощных двигателей, электрических разрядах в микрофонах и т. д. У пострадавших отмечаются боль в ушах, головокружение и поражение барабанной перепонки вплоть до разрыва.

Утомление слуха, очевидно, объясняется перераздражением нервных клеток слухового анализатора и выражается ослаблением слуховой чувствительности к концу рабочего дня. При каждодневном повторении это перераздражение может служить причиной постепенного развития профессиональной тугоухости, т. е. прогрессирующего понижения слуха вплоть до его полной потери. В основе заболевания лежит поражение звуковоспринимающего аппарата, где возникают необратимые изменения в кортиевом органе, доходящие до выраженной его атрофии. Эта атрофия начинается в области основных и нижних завитков улитки, т. е. как раз в той ее части, которая воспринимает высокие тона. Верхние же отделы, улавливающие низкочастотные звуковые колебания, поражаются слабее и реже. Отсюда следует, что для развития тугоухости большую роль играет спектральный состав производственного шума, который наряду с уровнем громкости и продолжительностью воздействия имеет решающее значение для возникновения данного патологического состояния. Необходимо также принимать во внимание и конституционные особенности организма. У одних работающих выраженное ослабление слуха может быть обнаружено уже через несколько недель после начала работы, у других эти проявления отмечаются через несколько лет.

Шум оказывает влияние не только на орган слуха, но и на весь организм человека (неспецифическое действие).

Шум с уровнем звукового давления 30...35 дБ привычен для человека и не беспокоит его. Повышение этого уровня до 40...70 дБ в условиях среды обитания создает значительную нагрузку на нервную систему. Постоянная травматизация слухового нерва в состоянии вызвать ослабление внутреннего активного торможения, обусловить возбуждение коры и подкорковых центров, способствовать нарушению динамики нервных процессов и развитию неврозов. Необходимо отметить, что указанные изменения в ЦНС могут возникать даже раньше, чем первые нарушения в самом слуховом анализаторе.

Более высокие уровни шума оказывают влияние на органы кровообращения, что выражается в повышении артериального давления, болевых ощущениях в области сердца, аритмии и других сосудистых нарушениях. По мнению отдельных клиницистов, у рабочих «шумных» профессий отмечается возрастание числа случаев гипертонической болезни и атеросклероза.

Среди неспецифических изменений в организме при действии шума отмечаются также угнетение секреции желудка и понижение кислотности, изменения со стороны эндокринного аппарата, органов зрения и т. д.

Наконец, проявлением шумового воздействия является ослабление иммунобиологических сил организма и рост общей заболеваемости.

Под шумовой болезнью понимают стойкие, необратимые морфологические изменения в органе слуха, обусловленные влиянием производственного шума. В настоящее время «шумовая болезнь» характеризуется комплексом симптомов:

– снижение слуховой чувствительности;

– изменение функции пищеварения, выражающейся в понижении кислотности;

– сердечно-сосудистая недостаточность;

– расстройства нервной и эндокринной систем.

3.3. Физические характеристики шума

Звуковыми (акустическими) называют распространяющиеся в среде упругие волны с частотами 16–20000 Гц. Колебания с частотами

ν инфразвуковыми, ν 20 кГц – ультразвуковыми.

Область пространства, в которой распространяются звуковые волны, называют звуковым полем.

Звуковое давление – разность между мгновенным значением давления и средним давлением за определенный промежуток времени (рис. 4).

Р – давление; Рмг – мгновенное давление; Рср – среднее давление;

Рзв – давление звуковой волны

Человек воспринимает не мгновенное значение давления, а его среднеквадратичное:

(3.1)

(3.1)

где Тус – время усреднения.

Поток энергии (I) – энергия, переносимая распространяющейся волной через единицу площади за единицу времени. Вектор потока энергии направлен в сторону распространения волны и носит название вектора Умова. Величина потока энергии измеряется в Вт/м2 и для звукового поля называется интенсивностью звука или силой звука.

Интенсивность и звуковое давление связаны зависимостью:

, (3.2)

, (3.2)

где р – звуковое давление; ρ – плотность среды, кг/м3; с – скорость распространения звука в среде.

Звуковые волны распространяются с определенной скоростью.

Скорость распространения звука в различных средах различна.

В твердых телах могут распространяться упругие колебания двух типов: продольные и поперечные. В изотропных твердых телах скорости этих двух типов колебаний равны соответственно:

, (3.3)

, (3.3)

, (3.4)

, (3.4)

где Е – модуль упругости, Па; G – модуль сдвига, Па; ρ – плотность, кг/м3.

В жидкостях могут распространяться только продольные звуковые волны сжатия и разрежения. Их скорость выражается формулой:

, (3.5)

, (3.5)

где K – модуль сжатия жидкости, Па.

Скорость распространения звука в идеальном газе определяется выражением:

, (3.6)

, (3.6)

где  – показатель адиабаты; СР и СV – теплоемкость газа при постоянном давлении и постоянном объеме; р – статическое давление среды, Па; R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К; Т – термодинамическая температура газа, К; μ – молярная масса газа, кг/моль.

– показатель адиабаты; СР и СV – теплоемкость газа при постоянном давлении и постоянном объеме; р – статическое давление среды, Па; R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К; Т – термодинамическая температура газа, К; μ – молярная масса газа, кг/моль.

Для одноатомных газов γ = 1,67, а для многоатомных приближается к 1. Для воздуха γ = 1,41.

Субъективной характеристикой звука, связанной с его интенсивностью, является громкость звука, зависящая от частоты.

По закону Вебера-Фехнера, с ростом интенсивности звука громкость возрастает по логарифмическому закону. На этом основании вводят объективную оценку громкости звука по измеренному значению его интенсивности – уровень интенсивности:

, (3.7)

, (3.7)

где I – текущее значение интенсивности звука; I![]() = 10–12 Вт/м2 – пороговая интенсивность звука.

= 10–12 Вт/м2 – пороговая интенсивность звука.

С учетом формулы (3.2) введена аналогичная величина для давления – уровень звукового давления:

(3.8)

(3.8)

где р и р0 – соответственно текущее и пороговое значение звукового давления, Па; р0 = 2·10–5 Па.

Уровни интенсивности и звукового давления измеряются в децибелах (дБ).

3.4. Классификация шумов

Шум – совокупность апериодических звуков разной интенсивности и частоты.

По характеру спектра шумы делятся на широкополосные и тональные.

Спектр представляет собой зависимость между частотой и уровнем звукового давления (интенсивности). Различают сплошные (непрерывные) спектры (рис. 5, а), линейчатые (дискретные) спектры (рис. 5, б) и смешанные спектры (рис. 5, в).

L L L

L L L

f f f

а б в

Рис. 5. Виды спектров шума:

L – уровень интенсивности; f – частота

Широкополосными называются шумы, имеющие непрерывный спектр шириной более октавы.

Тональный шум характеризуется тем, что в спектре присутствуют отдельные слышимые дискретные тона.

Октава – диапазон, в котором верхняя граничная частота в два раза больше нижней граничной частоты:

(3.9)

(3.9)

Октава характеризуется среднегеометрической частотой:

![]() (3.10)

(3.10)

По временным характеристикам шумы делятся на постоянные и непостоянные.

Постоянные не изменяют уровень сигнала в течение 8 часов более чем на 5 дБА.

Непостоянные шумы делятся:

– на импульсные – состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, длительностью до 1 с и с уровнями звука, отличающимися более чем на 7 дБА (удар молота);

– прерывистые – уровень звука изменяется на 5 дБА и более несколько раз за время измерения, причем длительность импульса больше 1 с и в момент действия импульса амплитуда остается постоянной, превышающей фон (сброс сжатого воздуха).

– колеблющиеся во времени – уровень меняется со временем (шум транспорта).

В технике измерений шумов в зависимости от среды распространения различают воздушный и структурный шумы. Воздушный распространяется по воздуху от источника до точки измерения. Структурный возникает из-за колебаний упругой среды (стены зданий, перекрытия, трубопроводы) с последующим излучением с колеблющихся поверхностей.

3.5. Нормирование шума

Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 12.1.003-83 и Санитарными нормами (СН) 2.2.4/2.1.8.562-96. Для нормирования постоянных шумов применяют уровни звукового давления в девяти октавных полосах частот в зависимости от вида производственной деятельности. Совокупность девяти ПДУ шума называют предельным спектром. Для ориентировочной оценки в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах допускается принимать уровень звука (дБА), определяемый по шкале А шумомера с коррекцией низкочастотной составляющей по закону чувствительности органов слуха и приближением результатов объективных измерений к субъективному восприятию.

3.6. Средства и методы защиты от шума

Основными методами защиты от шума являются следующие.

1. Уменьшение шума в источнике возникновения.

Уменьшение механического шума в источнике возникновения достигается за счет:

– замены ударных процессов и механизмов безударными;

– замены возвратно-поступательного движения равномерным вращательным;

– применения клиноременных передач вместо зубчатых, а если это невозможно, замены прямозубых шестерен на косозубые и шевронные;

– замены подшипников качения подшипниками скольжения;

– использования пластмасс в качестве конструкционных материалов;

– принудительного смазывания трущихся поверхностей и т. п.