Новаторская методика В.Ф. Шаталова в системе педагогики сотрудничества

Застойные явления в обществе в конце 70-80-х годов в Советском Союзе захватили и школу. Замалчивание недостатков, превознесение достоинств, уравниловка в оценке работы учителя, однообразие в учебно-воспитательной работе, академизм характеризовали авторитарно-императивную педагогику. В противовес ей в условиях перестройки общественно-политической жизни страны зарождается педагогика сотрудничества. Время ее рождения — осень 1986 г. Об этом сообщила "Учительская газета" 18 октября. Авторов этой педагогики стали называть новаторами. Новатор (от лат. novator — обновитель) – это специалист, который вносит и практически реализует прогрессивное в какой-либо области деятельности. В нашем случае это — учебно-воспитательная деятельность.

Новаторство в отечественной дидактике в 1980-х гг. было порождено самой жизнью, а именно стремлением учителей разных специальностей усовершенствовать учебно-воспитательный процесс. Характерно, что новаторство охватило преподавателей математики и физики, литературы и языка, изобразительного искусства и учителей начальных классов Донецка и Москвы, Ленинграда и Одессы, Тбилиси и Подмосковья и разных других городов и областей страны. Педагогическое новаторство стало явлением всеобщим. Оно вызвало энтузиазм учителей разных поколений. Имена педагогов-новаторов ныне широко известны педагогической общественности: В.Ф. Шаталов и Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин и Н.Н. Палтышев, С.Н. Лысенкова и М.П. Щетинин, И.П. Волков и И.П. Иванов, В.А. Караковский и Б.П. Никитин.

Имея за плечами многолетний опыт, они искали такие дидактические системы, которые бы решительно изменили образовательный процесс в школе. Несмотря на разнообразие подходов к решению этого важного вопроса, в дидактических системах педагогов-новаторов много общих посылок.

Педагогика сотрудничества — это педагогика гуманно-оптимистическая. Она основана на уважении личности ученика, равного партнерства его и учителя в учебном процессе, на стремлении к духовной общности учителя и ученика. Учитель не заставляет принудительными средствами учиться школьника, а создает ему оптимальные условия для учения и развития. Они пронизаны верой в силы и возможности ученика в успешном усвоении знаний, стремлением при необходимости авансировать успех школьника в учебной деятельности.

2. Поиск новых, нетрадиционных методов, приемов и средств учебной деятельности, обеспечивающих высокий результат усвоения учащимися учебного материала. Потому и называют их новаторами.

3. Перспективность дидактических идей и практического опыта педагогов-новаторов подтверждается заметными, более высокими учебными успехами их учащихся. Не случайно к их опыту потянулись учительские массы.

4. Общедоступность опыта педагогов-новаторов для всех слоев и массы учительства от младших классов до техникумов. Она объясняется тем, что их дидактические идеи были выношены, выстраданы, проверены многолетней собственной практикой учебно-воспитательной работы в городских и сельских школах. В 80-90-е годы большими тиражами публиковались книги самих педагогов-новаторов, были тематические радио- и телепередачи о них, проходили их встречи с широкими массами учителей. Это давало возможность учителям от самих новаторов получить материал об их опыте.

Педагоги-новаторы сыграли большую роль в переосмыслении многих прежних взглядов и традиций в дидактике, внесли вклад в развитие новых направлений в обучении учащихся, проложили дорогу к развертыванию многочисленных авторских школ, возникших уже в 90-е годы.

Инновационные процессы заметно оживили педагогическую мысль. Инновации (от англ, innovation — нововведение, новация) — это изменения внутри педагогической системы, улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса. Современные истолкования сущности и направленности педагогических инноваций весьма противоречивы. Чаще всего их связывают с разработкой и внедрением новых технологий, методов и средств. Но инновации не сводятся только к ним. Инновации — это рассматриваемые в неразрывном единстве идеи, процессы, средства и результаты совершенствования педагогической системы .

Внедрение более продуманных методов, использование активных форм учебно-воспитательного процесса, новых технологий обучения и воспитания - постоянные области внедрения инновационных идей.

Виктор Фёдорович Шаталов один из наиболее ярких представителей плеяды педагогов-новаторов, о методиках которых говорили, спорили многие учителя 80-х годов прошлого века. Когда по телевидению показывали встречу с Виктором Фёдоровичем, равнодушных у экранов не было. Его идеи вдохновляли молодых, творчески мыслящих учителей и настораживали приверженцев "традиционной" педагогики.

Часто в те годы можно было слышать, что система Шаталова – это авторская система, что у автора всё получается, а у кого бы то ни было не получится, что целесообразнее брать какие-либо "элементы" системы и применять только их, а не всю систему в целом. "Как можно на одном уроке давать такое количество материала", - вопрошали одни. "Как можно не ставить двойки, если ученик не выучил сегодня урок", - спрашивали другие. "Разве ученики будут решать задачи, если задание носит рекомендательный характер?". Любой, читающий сейчас этот материал и владеющий методикой, запросто даст ответы на все подобные вопросы. Тогда же далеко не все могли видеть суть вещей (на то она и новаторская методика!).

В.Ф. Шаталов - гениальный педагог, разработал многоуровневую систему эффективного обучения в школе, включающую технику представления (опорные конспекты), ускорения усвоения и закрепления материала школьных программ.

Своими работами он вскрыл огромные резервы методики обучения: освоение самых сложных предметов в школе физика математика (можно облегчить и сократить время на обучение в два-три и более число раз!). Изобрел несколько важнейших психолого-дидактических методологических приемов (максимально эффективное использование времени учащихся, "опорные конспекты" и проч.) .

В.Ф. Шаталов выдвинул и реализовал уникальную идею "борьбы с двойками", которые, как правило, традиционные учителя предпочитают не замечать, когда пытаются "реализовывать" некоторые методы, и тем самым оказываются неспособными реализовать систему В.Ф. Шаталова. Работы В.Ф. Шаталова содержат около 4000 оригинальных педагогических, психологических и дидактических приемов и новшеств.

За тридцать лет на семинарах с системой В.Ф. Шаталова ознакомилось около 500 тыс. учителей в России, и около 400 тыс. педагогов на Украине. Широкую известность в СССР В.Ф. Шаталов получил в 1980-е годы, когда в обществе пришли к пониманию: методики школьного обучения нужно кардинально менять. Именно в это время огромную известность приобрели учителя-новаторы, открытые уроки которых даже транслировались по телевидению. Уже первый экспериментальный класс Шаталова завершил изучение школьного курса на два года раньше программы, все 33 ученика стали студентами вузов, 17 из них получали повышенные стипендии. Из, казалось, безнадежных учеников (экспериментатору отдавали классы "Г" и "Д") вышли 61 кандидат наук, 12 докторов. Троечники и двоечники у него успешно осваивали курс школьной программы за восемь лет вместо десяти.

В. Ф. Шаталов, по его словам, не открыл ничего нового, просто взял на вооружение рациональные идеи из педагогики и психологии. Основное в его технологии обучения: организация сложной познавательной деятельности учащихся в условиях группового обучения (класс). Всеми возможными средствами он заинтересовывает учащихся, развивает их активность, вносит элемент соревновательности. Работает так, чтобы у всех все получалось, все добивались успеха. А успех порождает уверенность в себе и соответственно следующий успех. Ученику становится интересно, когда у него начинает получаться.

"Учиться победно!" - вот девиз педагога-новатора. Успех в учении он считает важным дидактическим принципом.

Различного рода опорные сигналы, графические образы и схематические конструкции при изложении учебного материала с успехом применяются во многих учебных заведениях - от школ вузов и в настоящее время. Система педагога-новатора позволила проходить полный курс общего среднего образования за 9 лет, при общей нагрузке не более 30 учебных часов в неделю. Она планируется так, что учащиеся сохраняют 2 свободных дня (в школе Шаталова - четверг и воскресенье).

В.Ф. Шаталов использует многие приемы коллективной познавательной деятельности: взаимную консультацию учащихся, взаимопроверку знаний, обращение к помощи старшеклассников в работе с младшими. На занятиях используются также приемы игры. В учении школьников нет принуждения, нет и страха из-за "двойки" иметь неприятности с родителями или учителями. Отметку при желании всегда можно исправить и повысить, пересдается вся тема. Ученик учится без "троек".

В.Ф. Шаталов на основе своей практики предложил несколько других, в отличие от традиционных, принципов обучения: а) принцип успеха и оптимизма; б) принцип бесконфликтности; в) принцип целостности (блочное, опережающее и обучение в быстром темпе).

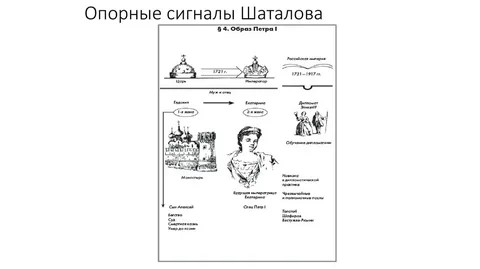

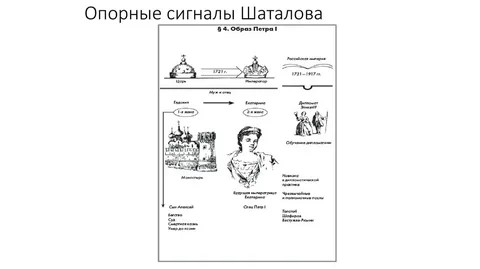

Опорный сигнал как ключевое средство методики В.Ф. Шаталова

Как было указано, после развернутого изложения теоретического материала предлагается его сжатое представление в виде опорных сигналов. Опорные сигналы - это и есть то самое средство, определяющее метод В.Ф. Шаталова и отличающее его от прочих методов.

Опорные сигналы - это своеобразные знаки-символы, несущие в себе особую информацию. При их использовании осуществляется работа с памятью ученика и с такой ее функцией как способность к ассоциациям. У каждого из нас, совершенно точно, случалось, что какой-то предмет, запах, звук, надпись или что-то еще пробуждали в памяти бурю воспоминаний, причем никаких усилий для этого не прилагалось. Это и есть ассоциативность мышления. Опорные сигналы способны пробудить в памяти ученика именно то, что требуется. Нередко случаются ситуации, когда отвечающий ребенок попадает "в ступор", забыв в самый неподходящий момент то, что спрашивается. Либо какая-то часть материала, изложенного на прошлом уроке, не заучивалась им и не запоминалась специально, а просто затаилась в его голове. И сам того не подозревая, ребенок, увидев опорный сигнал, вспоминает .

Рассмотрим, как должен выглядеть опорный сигнал. Всем известно, что необычное и оригинальное гораздо лучше запоминается, это свойство человеческой психики и мышления. Таким образом, составляемый опорный сигнал должен нести в себе некую необычность. "Компактные, необычные опорные сигналы, вызывая живой интерес учащихся, побуждают их к активному труду, к поиску, обостряют внимание ко всем проблемам, которые оказываются в поле их активного восприятия".

Опорные сигналы ориентированы на такой надежный и мощный механизм как зрительная память, ведь необычный вид рисунка или изображения прочно закрепится учеником и затем при вспоминании вызовет цепь информационных посылок, которая в нем спрятана.

Использование условно-символических схем позволяет реализовывать важнейший принцип наглядности обучения. Содержание и оформление опорных сигналов разработаны на основании результатов психологических исследований Л.В. Занкова, П.И. Зинченко, А.А. Смирнова и других известных психологов. При этом используются все многообразие символики (рисунки, графика, формулы, словесный текст, ключевые слова, шрифт, краски, плакатная броскость), обращенные к эмоциональной памяти и одновременно к законам логики. Все это рождает аналогии, сравнения, ассоциации, а в конечном счете, облегчает задачу логической обработки материала и его запоминание, стимулирует аналитико-синтетическую деятельность ученика, помогает ему, многократно воспроизводя материал, перевести его в долгосрочную память.

Опорный конспект выстраивается из опорных сигналов как из кирпичиков. Он помогает учащемуся воспринимать какую-либо тему целостно благодаря тому, что связи между отдельными элементами после расшифровки учителя становятся понятными .

Основные принципы составления опорного конспекта:

Неожиданность и экономность

Лаконичность (300–400 печатных знаков).

Структурность (4–5 связок, логических блоков).

Смысловой акцент (рамки, отделение одного блока от другого, оригинальное расположение символов).

Унификация печатных знаков.

Автономность (каждый из 4–5 блоков должен быть самостоятельным).

Ассоциативность.

Доступность воспроизведению.

Цветовая наглядность и образность.

По мере работы с опорными конспектами учащиеся выходят на новый уровень: они начинают самостоятельно составлять опорные конспекты и предлагать оригинальные значки и символы для отдельных подтем. Естественно, такая работа невозможна без вдумчивого изучения учебного материала, без умения выделять главное в тексте или рассказе учителя. В старших классах данный приём позволяет сжато записать любую лекцию.

Более того, опорные сигналы, по мнению В. Шаталова, устраняют и семейные конфликты. "Теперь контроль и помощь родителей становятся действенными, направленными, исключающими возможность каких бы то ни было конфликтов во внутрисемейных отношениях и в отношениях между семьей и школой. И это понятно: родителям не стоит большого труда сопоставить письменные работы своих детей с оригиналами полученных в школе опорных листов" .