Статья по теме: «Межпредметные связи физики и биологии. Капиллярное явление. Явление космоса»

Доклад подготовил: студент группы ЗБ-МФ-51, Валитова С.Н.

Одна из главных задач обучения физике — это развитие у учащихся представлений о современной физической картине мира, которая в свою очередь является частью научной картины мира. Развитие представлений о современной научной картине мира, можно осуществлять только на межпредметной основе, так как каждый предмет вносит свой определенный вклад в решение данной проблемы. Основой для межпредметных связей учебных предметов будут являться общность материального мира и взаимосвязи природы и общества. Так, науки, изучающие природу и общество, непосредственно связаны друг с другом. Такая межнаучная связь является отражением связей между учебными предметами.

На уроках физики реализация связи между физикой и биологией должна быть осуществлена не за счет использования на уроках случайных примеров и фактов, а за счет того, что учитель обеспечивает связь знаний, которые были получены в результате изучения разных учебных дисциплин. В процессе изучения у учеников должны возникать и развиваться межпредметные ассоциации.

Установка связи во время преподавания возможна только при таком условии, когда учитель обладает достаточным дидактическим материалом, который дает возможность для раскрытия основных направлений осуществления связи физики с биологией. Такой дидактический материал обязан обеспечить систему интегрированных знаний, которые разворачиваются перед учащимися в определенной последовательности. Именно поэтому следует найти оптимальную пропорцию между объемами общеобразовательных и биофизических материалов.

Нельзя недооценивать роль связи в преподавании, поскольку недооценка может привести к тому, что учащиеся будут неверно представлять себе соотношение физических и биологических форм движения материи, а также их знания будут оторваны от жизни. Но при этом не стоит использовать эти связи на каждом уроке потому, что их чрезмерное использование способно нанести ущерб учебному процессу, может привести к уменьшению уровня общеобразовательных знаний, может негативно отразиться на навыках в решении задач и т.д.

Для того чтобы верно подобрать материал, с помощью которого будут осуществляться межпредметные связи физики с биологией на уроках физики, нужно придерживаться определенных принципов.

1. Биофизические данные должны быть непосредственно связаны с программным материалом по физике.

Физика и биология, как и любой учебный предмет, рассматривают в явлениях природы только определенные группы свойств. Эти свойства составляют предмет изучения соответствующих этим школьным предметам наук.

У всех природных тел, живых организмов проявляются разнообразные механические, тепловые, электрические, оптические и радиоактивные свойства. Благодаря этому, биофизический материал можно использовать при изучении любого раздела курса физики. В разделе «Механика» учащимся можно рассказать про особенности динамики движения живых организмов, в разделе «Электромагнитные волны и оптика» дать представление о том, как функционирует зрение человека и животных и т.п.

При использовании биофизического материала следует принимать во внимание логику каждого раздела физики. В большинстве случаев, биологический материал следует разделить на отдельные части, которые будут соответствовать темам уроков по физике.

Если будет отсутствовать связь с программным материалом, то может возникнуть ситуация, в которой важные биофизические вопросы будут выглядеть выдуманными, неважными, а также они будут оттеснять основное содержание и приведут к перегрузке обучающихся.

2. Биофизический материал должен содержать теории и положения, которые считаются общепризнанными.

Объяснять приводимые факты и явления нужно с точки зрений теорий, которые приняты современными биологическими и физическими науками. Особенно следует обратить внимание на точность формулировок и правильность терминологии, которые используются во время обучения.

3. Биофизические факты должны быть верны как с физической точки зрения, так и с биологической.

Показ аналогий между живой природой и техникой, а также возможности копирования «сооружений» живой природой не должно быть целью сделать биофизические науки для всех обучающихся профильными науками, но это призвано привить интерес учащихся к этим областям знаний.

Очень важно в преподавании физики в связи с биологией поднимать вопросы вредных факторов физики и техники на окружающую среду, а также следует обсуждать бережное отношение к природе и ее объектам.

4. Биофизический материал должен быть простым и понятным для усвоения и не приводить к перегрузке учащихся.

Для осуществления принципа доступности биофизического материала должны быть выполнены некоторые требования:

Биофизический материал должен соответствовать возрасту учащихся и их соответствующей возрасту подготовке по физике и биологии;

Должно быть соответствие методам изучения каждой темы по физике, а так же времени, которое отводится на ее изучение.

Биофизический материал, который используется на уроках физики, не должен содержать терминологии, которую учащиеся не знают и которая несвойственна данной дисциплине.

5. Биофизический материал должен развивать естественнонаучное мышление и формировать научное мировоззрение учащихся.

При правильном отборе, биофизический материал должен формировать у учащихся представление о единстве окружающей их природе, о том, что изучаемые ими физические законы объективны.

6. Биофизический материал должен обеспечивать как обобщение, так и конкретизацию естественнонаучных понятий.

Курс физики построен таким образом, что в процессе обучения у учащихся формируются и развиваются системы научных понятий. Некоторые понятия, сформированные в курсе физики, используется биологией. К этим понятиям можно отнести: вещество, поле, масса, движение, энергия и т.д. При этом в курсе физике данные понятия формируются без учета того, что они могут быть использованы в курсе биологии, а в курсе биологии они зачастую используются без учета того, как они интерпретированы в физике. Все это дает затруднения для параллельного развития и углубления понятий. В курс физики стоит включать материал, который будет показывать универсальность некоторых понятий физики, а также специфику применения этих понятий в биологии, все это будет способствовать их конкретизации и обобщению.

Рассмотренные выше взаимодействия физики и биологии в качестве наук и появляющиеся из них направления осуществления связи физики с биологией как учебных дисциплин, а также принципы отбора материала, способствовали определению объема информации, которую стоит использовать в курсе физики для реализации преподавания физики в межпредметной связи с биологией.

Такой отбор материала привел к тому, что возникла необходимость разделения материала на части, которые логически связаны с конкретными вопросами из курса физики, и с конкретной темой урока. Каждая часть (фрагмент) включает в себя минимум биофизического материала, поэтому уменьшать объем информации без ущерба содержанию фрагмента становится невозможным. Стоит отметить, что содержание каждого последующего фрагмента логически связано с новой темой по физике или основывается на информации, которая содержалась в предыдущей теме, или расширяет ее.

Т.С. Васильева, подробно изучив учебные программы по физике и биологии, показала, что из-за недостатка учебного времени биофизический материал дублируется в учебниках по химии и биологии. Поэтому она предлагает на уроках физики рассмотреть такие темы как:

1. Механика организма: архитектура строения скелета и костной ткани, динамические и статические нагрузки и их влияние на костно-мышечный аппарат, перемещение центра тяжести при движении и сохранение равновесия, работа вестибулярного аппарата и причина возникновения морской болезни;

2. Диффузия в организме человека: через клеточные мембраны, через стенки лёгочных альвеол и стенки капилляров;

3. Давление: возникновение кровеносного давления и его роль в кровообращении, давление на барабанную перепонку, значение разности давления для дыхательных рефлексов, горная болезнь и механизм её возникновения;

4. Оптическая система глаза: преломление светового луча роговицей и хрусталиком, механизм возникновения близорукости и дальнозоркости и их коррекция, возникновение изображения на сетчатке;

5. Тепловые процессы: терморегуляция в организме человека и её нарушения, энергетический обмен и его нарушения.

Стоит отметить, что данный автор уделяет внимание органам чувств (зрение и слух), но при этом не предлагает рассказать про зрение и слух более подробно: не предлагается рассмотрение бинокулярности зрения, цветовосприятие глаза, восприятие ухом стереозвука. Данные темы не содержатся в курсе физики, но они являются очень важными, поскольку изучение данных тем даст ученикам более общее понимание устройства зрительного и слухового аппарата человека.

Осмотическое давление (обозначается р) — избыточное гидростатическое давление на раствор, отделённый от чистого растворителя полупроницаемой мембраной, при котором прекращается диффузия растворителя через мембрану. Это давление стремится уравнять концентрации обоих растворов вследствие встречной диффузии молекул растворённого вещества и растворителя.

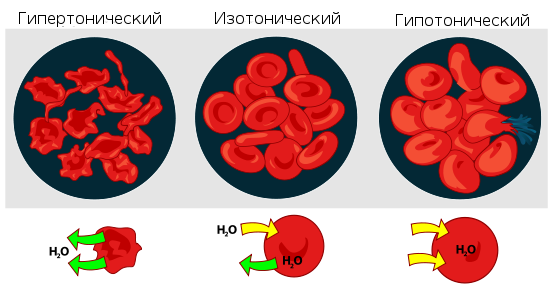

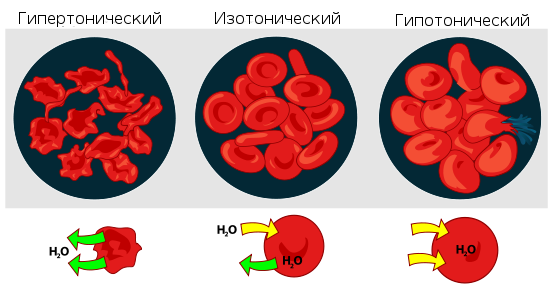

Раствор, имеющий более высокое осмотическое давление по сравнению с другим раствором, называется гипертоническим, имеющий более низкое — гипотоническим.

Осмотическое давление может быть весьма значительным. В дереве, например, под действием осмотического давления растительный сок (вода с растворёнными в ней минеральными веществами) поднимается по ксилеме от корней до самой верхушки. Одни только капиллярные явления не способны создать достаточную подъёмную силу — например, секвойям требуется доставлять раствор на высоту даже до 100 метров. При этом в дереве движение концентрированного раствора, каким является растительный сок, ничем не ограничено.

Взаимодействие эритроцитов с растворами в зависимости от их осмотического давления.

Если же подобный раствор находится в замкнутом пространстве, например, в клетке крови, то осмотическое давление может привести к разрыву клеточной мембраны. Именно по этой причине лекарства, предназначенные для введения в кровь, растворяют в изотоническом растворе, содержащем столько хлорида натрия (поваренной соли), сколько нужно, чтобы уравновесить создаваемое клеточной жидкостью осмотическое давление. Если бы вводимые лекарственные препараты были изготовлены на воде или очень сильно разбавленном (гипотоническом по отношению к цитоплазме) растворе, осмотическое давление, заставляя воду проникать в клетки крови, приводило бы к их разрыву. Если же ввести в кровь слишком концентрированный раствор хлорида натрия (3-5-10 %, гипертонические растворы), то вода из клеток будет выходить наружу, и они сожмутся. В случае растительных клеток происходит отрыв протопласта от клеточной оболочки, что называется плазмолизом. Обратный же процесс, происходящий при помещении сжавшихся клеток в более разбавленный раствор, — соответственно, деплазмолизом.

Величина осмотического давления, создаваемая раствором, зависит от количества, а не от химической природы растворенных в нём веществ (или ионов, если молекулы вещества диссоциируют), следовательно, осмотическое давление является коллигативным свойством раствора. Чем больше концентрация вещества в растворе, тем больше создаваемое им осмотическое давление. Это правило, носящее название закона осмотического давления, выражается простой формулой, очень похожей на некий закон идеального газа:

p= i CRT

где i — изотонический коэффициент раствора; C — молярная концентрация раствора, выраженная через комбинацию основных единиц СИ, то есть, в моль/м3, а не в привычных моль/л; R — универсальная газовая постоянная; T — термодинамическая температура раствора.

Это показывает также схожесть свойств частиц растворённого вещества в вязкой среде растворителя с частицами идеального газа в воздухе. Правомерность этой точки зрения подтверждают опыты Ж. Б. Перрена (1906): распределение частичек эмульсии смолы гуммигута в толще воды в общем подчинялось закону Больцмана.

Осмотическое давление, которое зависит от содержания в растворе белков, называется онкотическим (0,03 — 0,04 атм.). При длительном голодании, болезни почек концентрация белков в крови уменьшается, онкотическое давление в крови снижается и возникают онкотические отёки: вода переходит из сосудов в ткани, где рОНК больше. При гнойных процессах рОНК в очаге воспаления возрастает в 2-3 раза, так как увеличивается число частиц из-за разрушения белков. В организме осмотическое давление должно быть постоянным ( 7,7 атм.). Поэтому пациентам вводят изотонические растворы (растворы, осмотическое давление которых равно р плазмы 7,7 атм. - 0,9 % NaCl — физиологический раствор, 5 % раствор глюкозы). Гипертонические растворы, у которых р больше, чем осмотическое давление плазмы, применяются в медицине для очистки ран от гноя (10 % NaCl), для удаления аллергических отёков (10 % CaCl2, 20 % глюкоза), в качестве слабительных лекарств (Na2SO4•10H2O, MgSO4•7H2O).

Закон осмотического давления можно использовать для расчёта молекулярной массы данного вещества (при известных дополнительных данных).

Осмотическое давление измеряют специальным прибором – осмометром.

Осмос играет важную роль во многих биологических процессах. Мембрана, окружающая нормальную клетку крови, проницаема лишь для молекул воды, кислорода, некоторых из растворенных в крови питательных веществ и продуктов клеточной жизнедеятельности; для больших белковых молекул, находящихся в растворенном состоянии внутри клетки, она непроницаема. Поэтому белки, столь важные для биологических процессов, остаются внутри клетки.

Осмос участвует в переносе питательных веществ в стволах высоких деревьев, где капиллярный перенос не способен выполнить эту функцию.

Осмос широко используют в лабораторной технике: при определении молярных характеристик полимеров, концентрировании растворов, исследовании разнообразных биологических структур. Осмотические явления иногда используются в промышленности, например при получении некоторых полимерных материалов, очистке высоко-минерализованной воды методом «обратного» осмоса жидкостей.

Клетки растений используют осмос также для увеличения объёма вакуоли, чтобы она распирала стенки клетки (тургорное давление). Клетки растений делают это путём запасания сахарозы. Увеличивая или уменьшая концентрацию сахарозы в цитоплазме, клетки могут регулировать осмос. За счёт этого повышается упругость растения в целом. С изменениями тургорного давления связаны многие движения растений (например, движения усов гороха и других лазающих растений). Пресноводные простейшие также имеют вакуоль, но задача вакуолей простейших заключается лишь в откачивании лишней воды из цитоплазмы для поддержания постоянной концентрации растворённых в ней веществ.

Осмос также играет большую роль в экологии водоёмов. Если концентрация соли и других веществ в воде поднимется или упадёт, то обитатели этих вод погибнут из-за пагубного воздействия осмоса.

Среди процессов, которые можно объяснить с помощью поверхностного натяжения и смачивания жидкостей, стоит особо выделить капиллярные явления. Физика – это загадочная и необыкновенная наука, без которой жизнь на Земле была бы невозможна. Давайте рассмотрим наиболее яркий пример этой важной дисциплины. В жизненной практике такие интересные с точки зрения физики процессы, как капиллярные явления, встречаются весьма часто. Все дело в том, что в повседневной жизни нас окружает много тел, которые легко впитывают в себя жидкость. Причина этому – их пористая структура и элементарные законы физики, а результат – капиллярные явления.

Капилляр – это очень узкая трубка, в которой жидкость ведет себя особым образом. Примеров таких сосудов много в природе – капилляры кровеносной системы, пористых тел, почвы, растений и т. д.Капиллярным явлением называется подъем или опускание жидкостей по узким трубкам. Такие процессы наблюдаются в естественных каналах человека, растений и других тел, а также в специальных узких сосудах из стекла. На картинке видно, что в сообщающихся трубках разной толщины установился разный уровень воды. Отмечено, что чем тоньше сосуд, тем выше уровень воды. Эти явления лежат в основе впитывающих свойств полотенца, питания растений, движения чернил по стержню и многих других процессов.