Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №10»

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ»

Подготовил: учитель русского языка и литературы

I квалификационной категории

Кононова Дарья Александровна

с.Покровское, 2016 г.

Чтобы научиться ездить на велосипеде,

надо ездить на велосипеде.

Чтобы научиться писать, надо писать.

Д.С. Лихачёв.

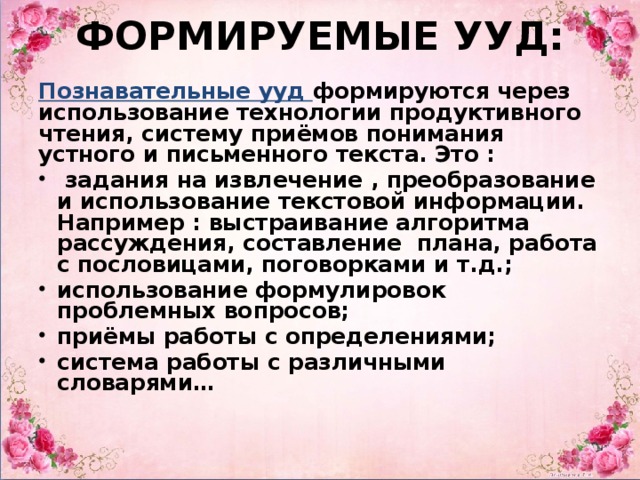

Слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва, на мой взгляд, как нельзя лучше отражают процесс подготовки выпускников к написанию итогового сочинения. Итоговое сочинение – это сочинение не по литературе, оно имеет надпредметный характер, то есть нацелено:

на проверку общих речевых компетенций обучающегося,

выявление уровня его речевой культуры,

оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме,

аргументировать свою позицию.

С другой стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал.

Процесс подготовки к данному виду экзамена очень сложен, так как необходимо довести до сознания ребёнка, что он пишет сочинение не по конкретному произведению, а сочинение-рассуждение метапредметного характера, где произведения литературы только помогают доказать свою точку зрения. Поэтому частыми ошибками учащихся являются:

непонимание темы (неумение увидеть в ней вопрос, проблему);

опора на домашние заготовки (как следствие – несоответствие сочинения теме);

несоответствие аргументов теме (искусственно «притянутые» аргументы);

констатация фактов (перечисление литературных примеров, но не рассуждение);

нарушения логики;

речевые ошибки: косноязычие, штампы.

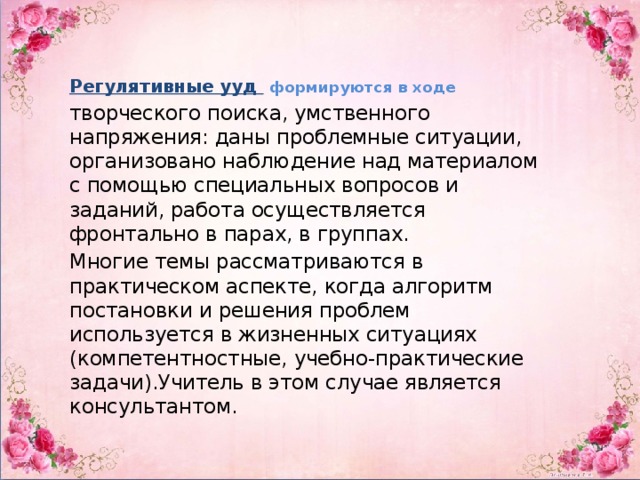

Как же можно помочь ребятам справиться с задачей написания итогового сочинения и добиться положительных результатов? Этот вопрос не даёт мне покоя с момента введения данной формы экзамена. Я всё время стараюсь найти для них доступные способы и приёмы обработки текстов, решения проблем, заявленных в темах сочинений. И многие из них дают положительный результат, например:

1. Составление кластеров. Слово «кластер» в переводе означает «пучок», «созвездие». Это графический приём систематизации материала в виде «грозди».

Посредине пишется ключевое слово, а от него слова, словосочетания, предложения, раскрывающие его суть, содержание. Этот приём помогает развитию умений вырабатывать собственное мнение на основе различных наблюдений, опыта, содействует самообразовательной деятельности учащихся, умению самостоятельно решать проблемы и работать в группе, активизирует учебную деятельность.

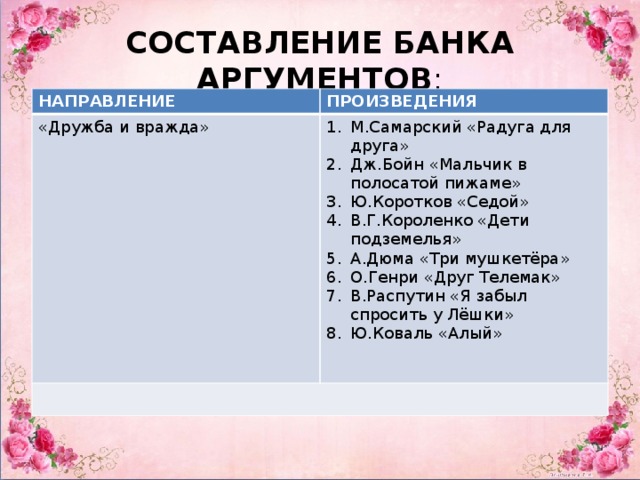

2. Составление банка аргументов. По каждому из направлений итогового сочинения мы совместно с учащимися составляем банк аргументов из художественной и публицистической литературы.

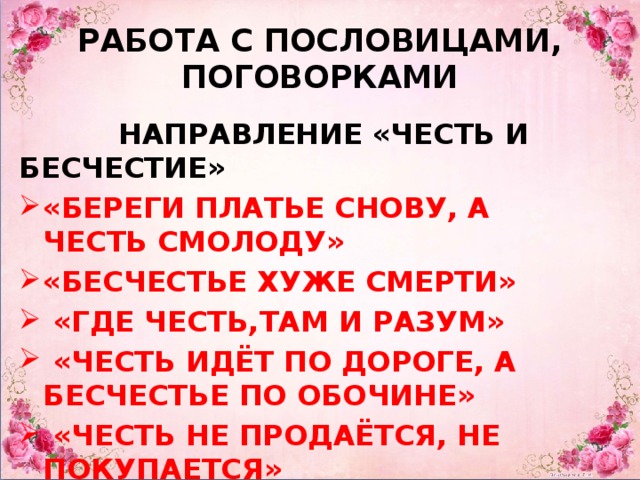

3. Работа с пословицами и поговорками. Богатый материал для осмысления тем сочинений дают пословицы и поговорки. Они являются хорошим подспорьем при рассуждении на ту или иную тему.

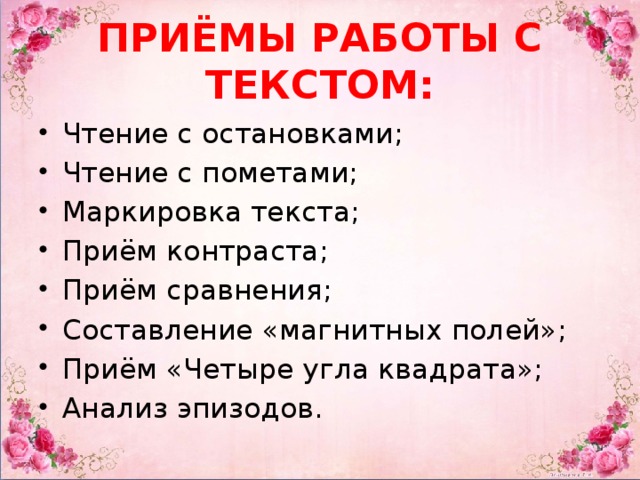

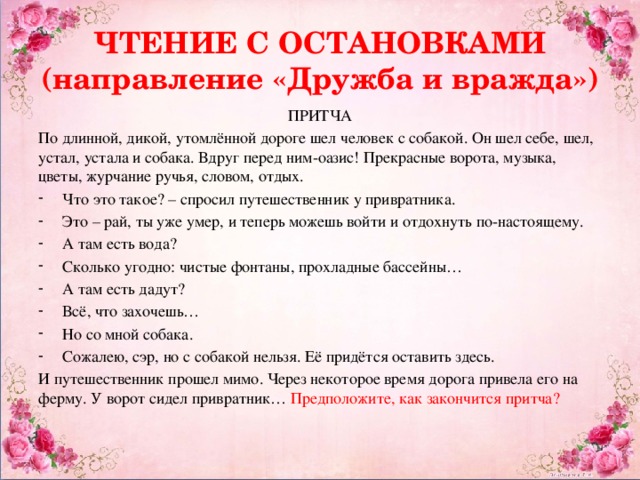

4. Работа с текстом. Это самый сложный этап при подготовке к написанию итогового сочинения. И здесь не обойтись без такого приема, как чтение с остановками, который открывает возможности целостного видения произведения. А вот и примерный перечень вопросов: Какие ассоциации вызывают у вас имена, фамилии героев? Что вы почувствовали, прочитав эту часть? Какие ощущения у вас возникли? Очень эффективен и Инсерт (чтение с пометами). Это приём такой маркировки текста, когда учащиеся значками отмечают на полях то, что известно, что противоречит их представлениям, что является интересным и неожиданным, а также то, о чём хочется узнать более подробно. Маркировка производится с помощью специальных значков: «!» – Я это знал; «+» – Новое для меня;

«-» – Вызывает сомнение; «?» – Вопрос. Все это помогает поддерживать у детей интерес к чтению, формировать его, развивать у них коммуникативные навыки, что сейчас является на сегодняшний день очень важным и актуальным.

Кроме этого, я применяю прием сравнения. Согласитесь, сравнительный анализ художественных произведений развивает аналитические способности учащихся, помогает им увидеть целостную картину, общность утверждаемых в литературе и литературой нравственных ценностей. Особенно хорош приём сравнения при сопоставлении таких литературных героев как, Гринёв и Швабрин (А.С.Пушкин «Капитанская дочка»), Рыбак и Сотников (В.Быков «Сотников»), Обломов и Штольц (И.А.Гончаров «Обломов»). Сопоставление разных персонажей способствует лучшему пониманию качеств каждого из них. Но перед этим необходим предварительный анализ поступков, принципов, образа мыслей, иначе просто не окажется материала для сравнений. Это очень интересная работа, тем более, что можно сравнивать не только героев одного произведения, но и сопоставлять художественное произведение с его реальной основой, а героя с прототипом. Или нескольких произведений одного автора.

А еще сравнивать произведения или отдельные элементы художественных текстов разных писателей.

Нужно помнить о том, что прием сравнения имеет смысл, если рассматриваются сопоставимые предметы и явления, то есть те, между которыми не просто имеется какое-либо сходство или различие, а есть определенное общее по отношению друг к другу или к условиям, вызвавшим эти явления к жизни. Этот прием требует не простого пересказа, а анализа, выделения главного, оценки сравниваемых объектов, выявления причин сходства и различия. Необходимо объяснить это сходство и различие в сравниваемых объектах, вскрыть причины взаимосвязи предметов и явлений. Сравнение, выявление сходства и различия, предполагает в заключение обобщение, выводы, которые как бы закрепляют результат проведенной работы.

При выборе темы сочинения очень хорошо помогает приём «Слово-магнит». Он применяется при выборе темы сочинения из предложенных пяти. Ученики анализируют тему, находя ключевые слова, потом заполняют «магнитное поле» выбранной темы. Каждое слово предлагается оценить: какое оно, какой у него знак («плюс» или «минус»)? Какие слова оно «притягивает» к себе? Получаются целые «магнитные» семантические поля. Используя такой приём, Вы «включаете» учеников в работу на первой же минуте. Проанализировав ключевые слова, они легко напишут вступление. А приём «Четыре угла квадрата» помогает закрепить навыки самостоятельно конструировать свои знания, излагать мысли устно и письменно, например:

1) в середине квадрата пишется тема сочинения;

2) ученики, работая в группах, выдвигают свой тезис, формулируют доказательства;

3) вырабатывают групповое решение: как этот эпизод позволяет доказать тезис;

4) подводят мини-итог своих размышлений;

5) каждая группа объявляет остальным ученикам результаты своей работы;

6) группы обмениваются материалом.

Когда же начинается работа над сочинением, так сказать «Проба пера», ребята пользуются приёмом «Цветные поля», то есть на полях делают пометы соответствующим цветом:

Красный –«Проверьте, пожалуйста, всё и исправьте все ошибки»

Зелёный – «Отметьте, пожалуйста, все ошибки, я сам их исправлю»

Синий- «Укажите количество ошибок, я их сам найду и исправлю»

Чёрный – «Не относитесь, пожалуйста, серьёзно к этой работе, я её делал в спешке».

Я предложила Вам несколько методических приёмов, которые можно использовать на уроке, чтобы активизировать деятельность одиннадцатиклассников, чтобы каждый ученик включился в работу над итоговым сочинением. Думаю, такая работа на уроках и Вам доставит удовольствие.