Какой была мода советских годов?

С 20-х по 60-е годы.

Советская мода 1920-х

Мода в Советском Союзе – тема, занимающая многих исследователей и историков костюма, и не меньший интерес вызывающая у обычных женщин, хранящих вырезки и выкройки из советских модных журналов. Октябрьская социалистическая революция, ставшая переломным моментом в истории страны, не могла не отразиться и на моде, которая после 1917 года изменилась кардинально. В советском государстве не было места роскошным нарядам, которые шили для себя представители дворянского класса и буржуазии царской России. В Стране Советов каждый гражданин был строителем нового общества, и думать о моде ему не пристало: главной задачей промышленной отрасли было объявлено создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам.

«Унисекс»

После революции, Первой мировой и гражданской войн мужское население в стране сократилось, а женщины были вынуждены освоить традиционно мужские профессии – теперь они шли на флот, в милицию, в армию, а также занимались тяжелым физическим трудом. Все это повлияло и на фасоны одежды – девушки носили модели «унисекс» и заимствовали из мужского гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки.

«юнгштурмовки»

Комсомольцы надевали на себя «юнгштурмовки»

- военизированную одежду, заимствованную у немецкой молодежной коммунистической организации «Красный юнгштурм», представлявшую собой гимнастерку или куртку различных оттенков зеленого цвета, с отложным воротником и накладными карманами, носившуюся с ремнем и портупеей, и фуражкой на голове. Девушки надевали юнгштурмовки с прямой юбкой тёмного цвета. На основе юнгштурмовки была разработана единая форма для комсомольцев.

кожаная куртка

Культовая одежда нового времени - кожаная куртка, ассоциирующаяся с образами чекиста и комиссара, ставшая символом революционной моды Советской России, довольно странная одежда для страны, находящейся в страшной разрухе. Откуда в первые годы советской власти могло взяться столько качественной кожи, кто сшил в таком количестве множество однотипных курток? На самом деле знаменитые кожаные куртки были сшиты еще до революции, во время Первой мировой войны для авиационных батальонов. В то время они так и не были полностью востребованы, а после октябрьского переворота обнаружились на складах и стали выдаваться чекистам и комиссарам в качестве униформы.

красная косынка

Послереволюционная мода подчеркивала равноправие мужчин и женщин, в равной степени участвовавших в построении нового мира. Приметой нового послереволюционного времени стала красная косынка – символ освобождения женщины, теперь её надвигали на лоб и завязывали на затылке, а не под подбородком, как это было традиционно принято раньше.

Фрагменты картин Георгия Ряжского «Делегатка» (1927) и Кузьмы Петрова-Водкина «Девушка в красном платке» (1925)

(НЭП) и материалы

Аскетичность пролетарского костюма в 1918 – 1921 годах была обусловлена тяжелейшими экономическими условиями, разрухой, гражданской войной, последовавшими за революцией и жесточайшей политикой военного коммунизма. Люди попросту умирали от голода, не имели возможности достать элементарные средства гигиены и бытовые принадлежности, о какой моде могла идти речь. Была одежда, олицетворяющая суровое и безжалостное время.

Вещи шили из холста, грубого полотна, бязи, солдатского сукна, байки, бумазеи, грубой шерсти. Начиная с 1921 - 1922 годов, когда в стране был объявлен переход к новой экономической политике (НЭП) и начался процесс восстановления текстильных и швейных предприятий, появились первые ткани с печатным рисунком, в основном хлопчатобумажные - ситец, сатин, фланель.

«Мастерские современного костюма».

При художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса открылись «Мастерские современного костюма». Это была первая в Советской Республике творческая экспериментальная лаборатория новых форм одежды. Надежда Ламанова обратилась к министру культуры Луначарскому (его жена актриса Малого театра Наталья Розенель отлично знала способности Ламановой) с предложением о создании мастерской современного костюма. Перед Ламановой стояла задача создать рабоче-крестьянскую моду , и она вынуждена была проявлять колоссальную изобретательность, используя дешевые, простые и грубые материалы, учитывая послереволюционную разруху.

- В 1923 году, создается «Центр по становлению нового советского костюма», переименованный затем в «Ателье мод», официальным директором которого стала Ольга Сеничева-Кащенко. В одном интервью Ольга Сеничева рассказывала, как в «Москвошвее» ей, шестнадцатилетней девчонке передали документы на предоставление кредита, а она дала обязательство в течение полутора лет оплатить расходы по «Ателье мод» - ремонту помещения (на Петровке,12, сейчас Художественный салон) и тканям, полученным для работы. Новому центру моды отдали конфискованные материалы со складов, владельцы которых бежали за границу во время революции. В распоряжение ателье попали парча, бархат и шёлк.

- Сначала, чтобы вернуть государству все деньги данные в кредит, в первом советском «Ателье мод» начали создать модели не из ситца и полотна, а из парчи и бархата для нэпманов, чтобы потом иметь возможность разрабатывать массовую моду и создавать модели одежды для трудящихся. На первые показы мод приглашались партийная элита, знаменитости и передовики легкой промышленности.

швейные фабрики

Власти послереволюционной России твердо решили избавиться от всякого наследия прошлого и от элементов России царской, в том числе всего, что касалось стиля одежды. Несмотря на это, над универсальным костюмом для советского гражданина работники швейных фабрик трудились не один год. Производителям одежды была поставлена задача: создать костюмы для пролетариата, которые должны быть не слишком узкими и приспособленными для работы.

красноармейская форма

Одним из первых массовых костюмов стала красноармейская форма. В 1918 году была создана специальная комиссия по выработке формы РККА, и объявлен конкурс на лучшие образцы военной одежды, в котором приняли участие такие художники как Виктор Васнецов и Борис Кустодиев. За основу для красноармейской формы был взят русский исторический костюм. Через год в качестве новой формы были утверждены - шлем, шинель, рубаха, кожаные лапти. Отделка петлицами, характерная для старинных образцов военной формы, соседствовала красными обшлагами, воротниками и звездой на шлеме, который повторял древнерусскую форму шолома с бармицей, тем самым подчеркивая героизм и романтику образа. Новый красноармейский шлем, который вскоре окрестили буденовкой, просуществовал до начала Великой Отечественной войны.

«юнгштурмовки»

Комсомольцы надевали на себя «юнгштурмовки» - военизированную одежду, заимствованную у немецкой молодежной коммунистической организации «Красный юнгштурм», представлявшую собой гимнастерку или куртку различных оттенков зеленого цвета, с отложным воротником и накладными карманами, носившуюся с ремнем и портупеей, и фуражкой на голове. Девушки надевали юнгштурмовки с прямой юбкой тёмного цвета. На основе юнгштурмовки была разработана единая форма для комсомольцев.

Платье-рубашка

Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди. Такой фасон был популярен все десятилетие, со временем менялась лишь длина юбки, постепенно поднимавшаяся выше колена.

первые советские журналы мод

В это же время появились первые советские журналы мод. Издание «Ателье», созданное при первом советском «Ателье мод», согласно редакционному письму, ставило своей целью «деятельное и неутомимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры».

Материалы для журнала готовили самые известные художники и авторы того времени, а на страницах «Ателье», помимо эскизов и статей, можно было увидеть фотографии знаменитых актрис в дорогих нарядах, выполненных, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, из качественных тканей.

- Первый советский журнал мод должен был уделить самое пристальное внимание «детальной разработке вопросов о новом женском костюме», а также отразить «всю разнообразную творческую работу Ателье Мод», а, кроме того, знакомить читателей с новостями в области искусства, театра и спорта.

- В журнале была опубликована статья художницы Александры Экстер «О конструктивной одежде», отражающая основное направление развития моделирования того времени – простоту и функциональность. «При выборе формы одежды, – писала автор, – следует считаться с естественными пропорциями фигуры; с помощью правильного конструирования одежды можно добиться ее соответствия формам и размерам тела. Рабочая одежда должна обеспечить свободу движений, поэтому она не может быть зауженной. Одно из главных требований к такому костюму – удобство в работе». Особое внимание Экстер уделяла подбору тканей, предлагая при конструировании той или иной формы костюма исходить из пластических свойств материала.

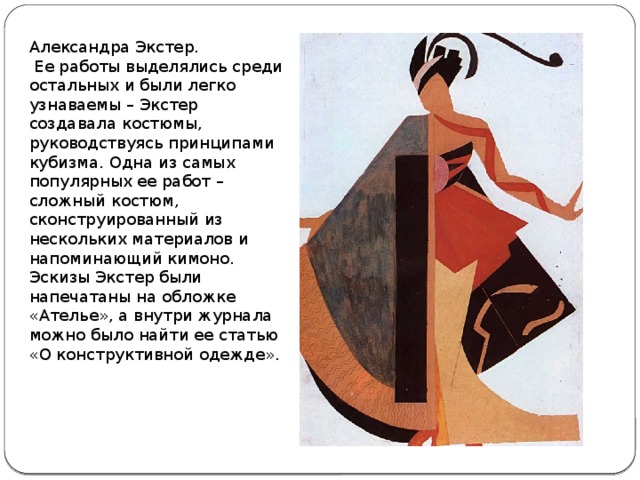

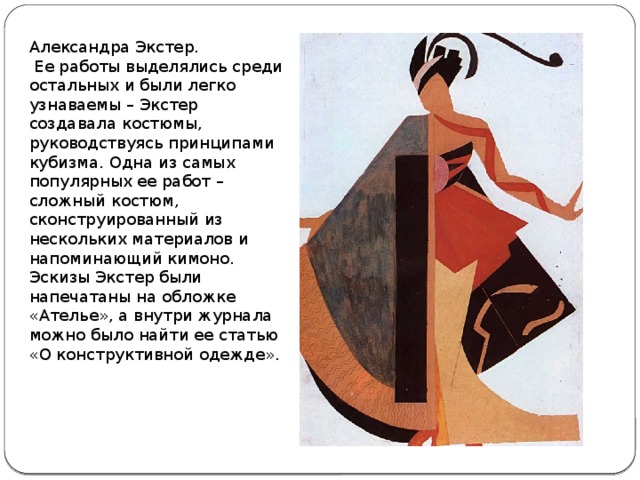

Александра Экстер.

Ее работы выделялись среди остальных и были легко узнаваемы – Экстер создавала костюмы, руководствуясь принципами кубизма. Одна из самых популярных ее работ – сложный костюм, сконструированный из нескольких материалов и напоминающий кимоно. Эскизы Экстер были напечатаны на обложке «Ателье», а внутри журнала можно было найти ее статью «О конструктивной одежде».

- В экспериментальном «Ателье мод» вместе с Александрой Экстер и Надеждой Ламановой, возглавлявшей творческую работу, трудились такие выдающиеся художники, как Вера Мухина, Надежда Макарова (племянница Ламановой), специалист прикладного искусства Евгения Прибыльская, Тогда же был издан один номер журнала «Ателье», в работе над которым приняли участие многие известные художники.

- В 1923 году на I Всероссийской художественно-промышленной выставке образцы моделей, разработанные в Ателье мод Н. Ламановой, Е. Прибыльской, А.Экстер, В.Мухиной, были удостоены премий.

- Модели Надежды Ламановой и Веры Мухиной, экспонированные на Всемирной выставке в Париже в 1925 году, получили Гран при за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением. Каждая модель платья обязательно была дополнена головным убором, сумкой, украшениями, выполненными из бечевки, шнура, соломы, вышитого холста, бусами из раковин и камешков.

- Журнал «Ателье» вышел тиражом 2000 экземпляров и имел большой успех.

- Однако первый номер журнала мод оказался и последним. В журнале «Швейник» появилась заметка «Как не стоит художничать», в которой вся деятельность «Ателье» подверглась самой суровой критике.

- В 1925 году к идеологическим обвинениям добавились и экономические трудности, и первый советский модный дом претерпел сильные изменения. Был назначен новый директор, сокращен штат, и знаменитое московское «Ателье мод» превратилось в обычную номенклатурную модную мастерскую, обшивавшую партийных жен и знаменитостей.

В журнале «Домашняя портниха», также вышедшем в 1928 году, печатались выкройки и модели одежды с пояснениями. В это десятилетие появилось еще несколько изданий, среди которых «Швейная промышленность», «Модный журнал», «Четыре сезона», «Вестник моды», «Модели сезона», «Женский журнал». Большинство изданий просуществовало недолго, однако некоторые выпускались несколько лет, пользуясь неизменным успехом у читателей.

- В 1929 году вышел новый журнал «Швейная промышленность», который писал о проблемах массового промышленного производства одежды. Начался этап индустриализации страны. В эти же годы открываются швейные техникумы, школы ФЗУ, швейные факультеты при текстильных предприятиях, которые готовят специалистов для легкой промышленности.

- Кроме того, в 20-годы появились - «Модный журнал», «Моды сезона», «Модный мир», «Моды», «Модели сезона», «Четыре сезона, «Вестник моды», «Женский журнал» и пр. Век одних журналов мод был коротким, и они закрывались за «безыдейность», а некоторые существовали долгие годы.

Вестник моды (1926)

журнал мод «Искусство одеваться»,

- В 1928 году начал выходить журнал мод «Искусство одеваться» , новое издание было не только модным, но и «культурно-просветительским» с целым рядом интересных рубрик: «Парижские письма» — (сообщения корреспондента из Парижа о тенденциях моды), «Курьезы мод», «Прошлое костюма». Был в журнале раздел «Полезные советы», где можно было узнать: «Как чистить лайковые перчатки», «Как стирать тонкие кружева», «Как обновить черные кружева и вуали» и т.д., кроме того, в нем печатались статьи ведущих модельеров, врачей-гигиенистов, реклама товаров. В журнале можно было увидеть новые разработки конструкторов одежды М.Орловой, Н.Оршанской, О.Анисимовой, Е.Якуниной. Открывала первый номер модного журнала статья Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?» Простые граждане также привлекались к дискуссии и могли высказывать свои соображения. «Нашим пролетарским художникам при помощи масс нужно заняться созданием новых мод, «своих», а не «парижских».

- В 1932 году открылось советское издательство «Гизлегпром» при Наркомате лёгкой промышленности СССР, выпускающее литературу по тематике лёгкой, текстильной и местной промышленности и бытового обслуживания населения, выпускающее журналы с моделями модной одежды. Многие швейные фабрики в 30-е годы начали издавать собственные журналы мод . Модели одежды печатались в женских журналах, таких как «Работница», «Крестьянка» и др.

- Разработкой прозодежды для разного вида производств занимались первые советские модельеры, в числе которых была и Надежда Ламанова, и художники авангардисты, работающие в таких направлениях как конструктивизм и супрематизм - Александр Родченко, Варвара Степанова, Александра Экстер, Виктор Татлин, Каземир Малевич. Главную задачу они видели в «создании одежных форм, построенных не на традициях моды». Моду должны были заменить простота, удобство, гигиеничность и «социально-техническая целесообразность». Новые художественные идеи в это время стали легко и органично проникать в мир моды.

Прическа

- Конечно, в советской стране всегда присутствовала территориальная неравномерность распределения моды . Концентрация советской модной индустрии была сосредоточена в столице. Пропасть между столицей и провинцией была огромной. В сфере моды Москва и провинция соотносились как «эталонная» и «подражательная» культуры. И если в крупных городах всё-таки можно было купить, или как говорилось в народе «достать» хорошие вещи или воспользоваться услугами ателье, то для обитателей деревни понятия « мода » попросту не существовало. Поэтому, говоря о моде молодой советской страны, приходится описывать одежду, в которую одевались жители, прежде всего, Москвы и крупных городов.

- Мужчина 20-х годов

- Если в начале 20-х годов следовало соблюдать признаки большевизма и носить косоворотку или толстовку, а также кепку, картуз и сапоги, то к концу 20-х годов, благодаря НЭПу, стала возрождаться мода на одежду европейского стиля. В мужском гардеробе появились куртки из бобрика, верхняя одежда из тяжелых и плотных тканей – габардина, чесучи, коверкота, шевиота и т. д. Роскошью считались мужские кожаные ботинки с тупыми носками – «бульдоги». Очень распространенной одеждой 20-х и начала 30-х годов были мужские полотняные брюки и белые парусиновые туфли, которые чистили зубным порошком, а также полосатые футболки, их носили и мужчины и женщины. Трикотаж также широко использовался в мужском гардеробе - свитеры, жилеты, шарфы и т.п

- Женщина 20-х годов

- Простая труженица должна была не гоняться за дефицитными мехами, а ходить в зимнее время в стеганом пальто на вате. Большие проблемы были с обувью, ведь сшить ее дома как платье или блузку было невозможно, и те, кому не по карману были частные магазины, выменивали обувь на вещевых рынках или донашивали старую до полного рассыпания, зимой многих выручали валенки. Главным для рядовой советской труженицы конца 20-х – начала 30-х годов был некий усредненный стандарт, нужно было выглядеть как все, быть как все, ни чем не выделяться. В стране, где слово коллектив звучало повсюду, индивидуальность не приветствовалась. Толпа выглядела довольно однообразно.