Модульная технология

(авт. П.И. Третьяков, И.Б.Сенновский, М.А.Чошанов)

Сущность модульной технологии состоит в том, что взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе осуществляется на принципиально новой основе: с помощью модулей обеспечивается осознанное самостоятельное достижение обучающимися определенного уровня подготовки. Успешность модульного обучения предопределяется соблюдением паритетных взаимоотношений между педагогом и учащимися. Принцип модульного обучения выражает, прежде всего, целенаправленность обучения, которая способствует формированию мотивации в обучении. Использовать модульную технологию можно как при изучении новых тем, которые учащиеся способны освоить самостоятельно (материал основан на ранее изученном), так и при закреплении, обобщении и систематизации изученного материала. Учитель на этих уроках выполняет роль консультанта, корректирует и направляет работу ученика. Все эти условия являются благотворной почвой для развития у учащихся способностей использовать имеющиеся знания в новых ситуациях. Модульное обучение обеспечивает самостоятельность приобретения дополнительных знаний к уже известным и осуществление их переноса в новые условия, ученик учится самостоятельно организовывать усвоение нового материала.

Модульный урок дает возможность решить задачу дифференциации, причем данная методика способствует осознанному подходу учащихся к обучению, дает возможность сориентироваться в предложенном материале и выбрать уровень по своим знаниям, а также формирует стремление к освоению более сложного материала темы. Кроме того, модульный урок позволяет дать материал не только в большем объеме, но и углубить и расширить знания, умения и навыки по данной теме.

Примерная логическая структура содержания урока по модульной технологии.

| Учебный

модуль | Содержание учебного модуля |

| УЭ 0 | Постановка целей урока |

| УЭ 1 | Входной контроль. Повторение изученного |

| УЭ 2 | Изучение теоретического материала по новой теме |

| УЭ 3 | Закрепление материала |

| УЭ 4 | Самопроверка |

| УЭ 5 | Осмысление (рефлексия) |

| УЭ 6 | Экспертный контроль |

| Домашнее задание |

Несмотря на то, что модульный урок при подготовке требует большой затраты времени (обдумывание темы и хода урока, подбор материала, оформление урока), он облегчает работу учителя во время урока. В процессе работы по модульной технологии происходит накопление материала, что ведет к уменьшению времени подготовки.

Использованная литература:

1. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В. , Петров А. Е Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.Академия, 2005.

2. Полат Е. С. Педагогические технологии XXI века – Тула, 1997.

3. Чечель И. Д. Педагогическое проектирование: от методологии к реалиям – М.МИПКРО, 2001

Урок в разделе «Тепловые явления»

Рассмотрим, как можно использовать данную технологию.

Тема «Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива».

Цели урока:

образовательная

Постановка целей урока.

Повторение изученного по теме (входной контроль).

Первые 5-7 минут можно посвятить проверке качества усвоения материала, для этого провести письменную работу по карточкам с разноуровневыми заданиями или провести устный опрос.

Изучение теоретического материала по новой теме.

Самостоятельная работа учащихся с использованием учебника и карты учащегося.

Закрепление материала.

Ответы на вопросы и решение задач.

Самопроверка.

Решение задач.

Осмысление.

Ученик возвращается к целям, поставленным в начале урока.

Экспертный контроль.

Ответы на вопросы учителя, небольшая по объему проверочная работа.

Например:

| 1В | Входной контроль | 2В | Входной контроль |

| 1 | Что называют количеством теплоты? Как обозначают? В чем измеряют? | 1 | Какую физическую величину называют удельной теплоемкостью? В чем ее измеряют? |

| 2 | Что обозначает запись : | 2 | Что обозначает запись :  |

| 3 | Решите задачу: Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы нагреть 1 кг свинца на 5o C? | 3 | Решите задачу: Какое количество теплоты выделится при охлаждении 2 кг воды от 100o C до 80o C? |

Приложение:

Задача: Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 60 МДж тепла?

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

Карта учащегося

| Учебный элемент | Учебный материал с указанием заданий | Примечания |

| УЭ 0 | Постановка целей Сегодня на уроке вы самостоятельно узнаете откуда же берется энергия при горении различных видов топлива, а также познакомитесь с формулой для подсчета этой энергии. Вы уже познакомились с понятием внутренняя энергия, узнали способы изменения внутренней энергии, знаете виды теплопередачи, а также знакомы с физическими величинами: количество теплоты (Q), и удельная теплоемкость (c), умеете решать задачи на расчет количества теплоты, выделяемого телом при охлаждении и количества теплоты, необходимого для его нагрева. Поэтому материал, с которым вы познакомитесь сегодня, покажется вам легким. Внимательно читайте инструкцию и строго следуйте ей!!! Успехов! Ваша цель на уроке: – узнать, откуда берется энергия при сгорании топлива;

– познакомиться с новой физической величиной – удельной теплотой сгорания топлива, её обозначением и единицами измерения;

– познакомиться с формулой для вычисления количества теплоты, выделяемого топливом при полном сгорании;

– научиться с помощью этой формулы решать задачи. |

Если что-то не помнишь, то обратись к учебнику § 7-9

|

| УЭ 1 | Для начала проверим, как ты усвоил материал прошлых уроков. Ответь на листке на вопросы, предложенные в карточках с пометкой «входной контроль». | Если сложно, то обратись к учебнику § 7-9 |

| УЭ 2 | Самостоятельное изучение нового материала. Внимательно прочитайте содержание § 10 на стр. 25-27 учебника. Ответьте на вопросы в конце параграфа. Запишите в тетрадь тему урока, определение удельной теплоты сгорания топлива. Запишите как обозначается эта физическая величина и в чем измеряется. Запишите формулу для вычисления количества теплоты, выделяемого топливом при полном сгорании. Внимательно прочитайте свои записи, убедитесь в понимании написанного. | |

| УЭ 3 | Закрепление изученного. Внимательно прочитайте текст, приведенный ниже. Из содержания параграфа вы узнали, почему происходит выделение энергии при сгорании топлива. Происходит соединение атомов в молекулы. Атомы углерода соединяются с атомами кислорода, при этом образуется молекула нового вещества – оксида углерода. Но всегда ли процесс горения сопровождается выделением тепла? В сущности, гореть могут любые вещества. Все определяется начальными условиями. Если нефть, бензин, уголь – углеводородосодержащие вещества – горят с выделением тепла, то, скажем, кусок железа тоже можно сжечь при высокой начальной температуре и с большим количеством кислорода. Во всех случаях горение это - окислительно-восстановительный процесс. Но в одних случаях он идет с выделением тепла, а в других – с поглощением энергии. Энергия при горении вещества выделяется тогда, когда суммарная кинетическая энергия молекул после горения выше, чем у молекул до начала процесса горения. Именно в этом случае вещество называют топливом. Каждое топливо выделяет свое количество теплоты при сгорании, поэтому вводится специальная физическая величина – удельная теплота сгорания топлива q , которая у каждого вещества своя (см. таблицу 2 на стр. 26 учебника). Зная удельную теплоту сгорания топлива, можно легко рассчитать количество теплоты, которое выделится при сгорании этого топлива массы m. Чем больше масса сгораемого топлива, тем больше выделяемое количество теплоты. Q=q·m Ответьте на вопросы к параграфу на стр. 27 учебника. | |

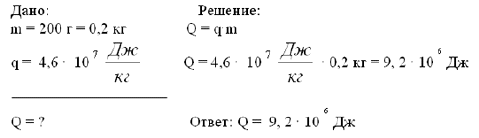

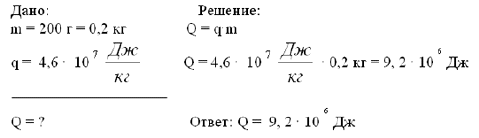

| УЭ 4 | Самопроверка. Внимательно рассмотрите решение задач. Задача 1. Определите количество теплоты, выделившееся при сгорании 200 г бензина.

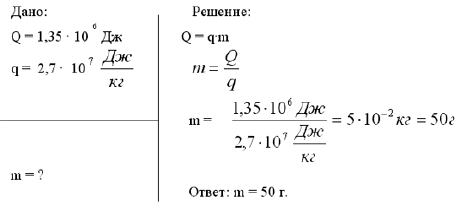

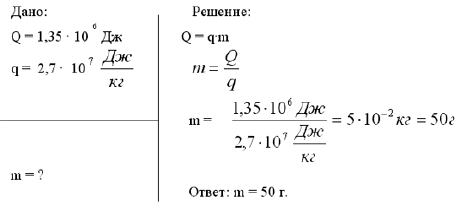

Задача 2. При сгорании спирта выделилось 1,35 · 10 Дж тепла. Чему равна масса сгоревшего спирта? Дж тепла. Чему равна масса сгоревшего спирта?

Самостоятельно решите задачу №1 из упражнения 5 на стр. 27 учебника и задачу, приведенную ниже. Задача: Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 60 МДж тепла? Сравните свое решение с готовым решением (см. приложение). Все ясно? Если что-то не понятно, обратись к учителю или консультанту. |

Если нет приложения, то обратись к консультанту или учителю.

|

| УЭ 5 | Осмысление Вернитесь к УЭ 0 и проверьте, достигли ли вы поставленных целей? Если да, то смело переходите к следующему УЭ, если нет, то вернитесь к УЭ 2. | |

| УЭ 6 | Экспертный контроль Ответьте на вопросы и решите задачи. 1. В каком случае выделится больше тепла: при сгорании 1 кг бензина или 1 кг нефти? Почему? 2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 1 кг торфа? 3. Задача: Какое количество теплоты выделится при сгорании 300 г керосина? 4. Задача: Сколько спирта нужно сжечь, чтобы получить 8,1 · 107 Дж энергии? Если успел сделать все задания, то можешь подумать над дополнительными задачами: 1. На сколько градусов нагреются 3 кг воды, если вся теплота, выделившаяся при полном сгорании 10 г спирта, пошла на ее нагревание? 2. На спиртовке нагревали 175 г воды от 15oС до 75oС. При этом сгорело 6 г спирта. Сколько энергии было потрачено впустую? | Сделайте это на отдельном листке и сдайте его учителю. Дополнитель-ные задачи можно не решать. |

| | Домашнее задание: § 10, упражнение 5 (задачи 2 и 3), № 1052 (сборник задач) | |

Существует также Модульно-блочная технология, которая отличается от модульной лишь тем, что здесь модули объединяются в блоки (циклы уроков), что дает возможность подойти к обучению еще более дифференцированно и сэкономить массу времени.

Рассмотренные педагогические технологии являются в большой степени адаптивными и должны использоваться педагогами в своей работе. Это позволяет индивидуализировать учебный процесс, разнообразить его, сделать интересным для его участников. Новые педагогические технологии используются учителями все чаще, что позволяет предположить то, что в будущем школа отдаст предпочтение именно им, наиболее адаптивным и личностно-ориентированным.

Использованная литература:

1. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В. , Петров А. Е Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.Академия, 2005.

2. Полат Е. С. Педагогические технологии XXI века – Тула, 1997.

3. Чечель И. Д. Педагогическое проектирование: от методологии к реалиям – М.МИПКРО, 2001

Поделиться…

Урок физики «Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца» (модульная технология)

Сущность модульной технологии состоит в том, что взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе осуществляется на принципиально новой основе: с помощью учебных элементов (модулей) обеспечивается осознанное самостоятельное достижение обучающимися определенного уровня подготовки. Учащийся полностью самостоятельно работает над предложенной ему индивидуальной программой, включающей в себя целевой план действий, информацию и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. Успешность модульного обучения предопределяется соблюдением паритетных взаимоотношений между педагогом и учащимися. Принцип модульного обучения выражает, прежде всего, целенаправленность обучения, которая способствует формированию мотивации в обучении. Использовать модульную технологию можно как при изучении новых тем, которые учащиеся способны освоить самостоятельно (материал основан на ранее изученном), так и при закреплении, обобщении и систематизации изученного материала. Учитель на этих уроках выполняет роль консультанта, корректирует и направляет работу ученика. Все эти условия являются благотворной почвой для развития у учащихся способностей использовать имеющиеся знания в новых ситуациях. Модульное обучение обеспечивает самостоятельность приобретения дополнительных знаний к уже известным и осуществление их переноса в новые условия, ученик учится самостоятельно организовывать усвоение нового материала.

Модульный урок дает возможность решить задачу дифференциации, причем данная методика способствует осознанному подходу учащихся к обучению, дает возможность сориентироваться в предложенном материале и выбрать уровень по своим знаниям, а также формирует стремление к освоению более сложного материала темы. Кроме того, модульный урок позволяет дать материал не только в большем объеме, но и углубить и расширить знания, умения и навыки по данной теме.

Рассмотрим примерную логическую структуру содержания урока по модульной технологии.

|

Учебный элемент (модуль)

|

Содержание учебного модуля

|

|

УЭ 0

|

Постановка целей урока

|

|

УЭ 1

|

Входной контроль. Повторение изученного

|

|

УЭ 2

|

Изучение теоретического материала по новой теме

|

|

УЭ 3

|

Закрепление материала

|

|

УЭ 4

|

Самопроверка

|

|

УЭ 5

|

Осмысление (рефлексия)

|

|

УЭ 6

|

Экспертный контроль

|

|

|

Домашнее задание

|

Несмотря на то, что модульный урок при подготовке требует большой затраты времени (обдумывание темы и хода урока, подбор материала, оформление урока), он облегчает работу учителя во время урока. В процессе работы по модульной технологии происходит накопление материала, что ведет к уменьшению времени подготовки.

Рассмотрим, как можно использовать данную технологию.

Возьмем, к примеру, урок физики в 8 классе по теме «Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца». Данный урок стоит в конце темы «Электрические явления», материал урока не является сложным для самостоятельного изучения, т. к. у учащихся к этому времени уже имеется багаж знаний по теме и отработан навык решения задач.

Логическая структура содержания данного урока по модульной технологии может выглядеть так.

Постановка целей урока.

Повторение изученного по теме (входной контроль).

Первые 5-7 минут можно посвятить проверке качества усвоения материала, для этого провести письменную работу по карточкам с разноуровневыми заданиями или провести устный опрос.

Изучение теоретического материала по новой теме.

Самостоятельная работа учащихся с использованием учебника и карты учащегося.

Закрепление материала.

Ответы на вопросы и решение задач.

Самопроверка.

Решение задач.

Осмысление.

Ученик возвращается к целям, поставленным в начале урока.

Экспертный контроль.

Ответы на вопросы учителя, небольшая по объему проверочная работа.

Например:

|

1В

|

Входной контроль

|

2В

|

Входной контроль

|

|

1

|

Что называют работой электрического тока?

В чем измеряют?

|

1

|

Что называют мощностью электрического тока? В чем ее измеряют?

|

|

2

|

По проводнику, к концам которого приложено напряжение 10В, прошло 100Кл электричества. Определите работу тока.

|

2

|

Какую работу совершит электрический ток в цепи в течение 1 с при силе тока 1А? Напряжение на концах проводника 1В.

|

|

3В

|

Входной контроль

|

4В

|

Входной контроль

|

|

1

|

Какую работу совершит ток силой 3А за 10 мин при напряжении в цепи 15В?

|

1

|

Определите работу тока в проводнике, ели при напряжении на его концах 5В по нему прошло количество электричества 100 Кл.

|

|

2

|

К источнику тока напряжением 120В поочередно присоединяли на одно и то же время проводники сопротивлением 20 Ом и 40 Ом. В каком случае работа электрического тока была меньше и во сколько раз?

|

2

|

Электрическая лампочка включена в цепь с напряжением 10В. Определите количество электричества, прошедшее через нить накала лампы, если известно, что при этом была совершена работа 150 Дж.

|

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца.

Карта учащегося

|

Учеб-ный эле-мент

|

Учебный материал с указанием заданий

|

Примечания

|

|

УЭ 0

|

Постановка целей

Сегодня на уроке ты самостоятельно узнаешь почему при прохождении электрического тока по проводникам они нагреваются, познакомишься с формулой, с помощью которой можно подсчитать количество теплоты, которое выделяет проводник при прохождении через него электрического тока, научишься решать задачи по теме, а также узнаешь интересные факты из биографии великих ученых и изобретателей.

Ты уже знаком с такими понятиями и явлениями как электрическое поле, электрический ток, сопротивление проводников; знаешь такие физические величины как напряжение (U), сила тока (I), сопротивление (R); знаешь закон Ома для участка цепи, формулу для подсчета сопротивления проводника; умеешь решать задачи с использованием этих физических величин.

Материал, который ты будешь изучать сегодня, покажется несложным. Внимательно читай инструкцию и строго следуй ей!!! Успехов!!!

Твоя цель на уроке:

- узнать причину нагрева проводников при прохождении через них электрического тока;

- познакомиться с формулой для расчета количества теплоты, выделяемого проводником при прохождении через него электрического тока (Законом Джоуля-Ленца);

- научиться с помощью закона Джоуля-Ленца решать задачи;

- если останется время, то познакомиться с интересными фактами из биографии и научной деятельности ученых Джеймса Преснот Джоуля и Эмилия Христиановича Ленца.

|

Если что-то не помнишь, то обратись к учебнику или записям в тетради.

|

|

УЭ 1

|

Входной контроль

Сначала проверим, как ты усвоил материал прошлых уроков.

Получи у учителя карточку с пометкой «Входной контроль» и на отдельном листке, предварительно подписав его, выполни задание карточки.

Сдай листок учителю.

|

Если сложно, то обратись к учебнику или тетради.

|

|

УЭ 2

|

Самостоятельное изучение нового материала.

Внимательно прочитай содержание § 53 на стр. 123-124 учебника.

Запиши в тетрадь тему урока, формулировку закона Джоуля-Ленца и формулу.

Внимательно прочитай свои записи, убедитесь в понимании прочитанного.

Назови все физические величины, входящие в данную формулу, вспомни в чем они измеряются.

|

Будь внимателен, учись самостоя-тельно приобретать знания.

|

|

УЭ 3

|

Закрепление изученного.

Внимательно прочитай текст, приведенный ниже.

Из содержания параграфа ты узнал почему электрический ток, проходя через проводники, вызывает их нагрев. Дело в том, что упорядоченно движущиеся под действием электрического поля свободные электроны проводника взаимодействуют с ионами и атомами вещества и передают им часть своей энергии, заставляют отклоняться от положения равновесия (т. е. двигаться). В результате этого внутренняя энергия проводника возрастает, он нагревается и отдает энергию окружающим телам путем теплопередачи.

Но следует помнить, что вся работа электрического тока идет на увеличение его внутренней энергии лишь в неподвижных проводниках. В подвижных проводниках часть энергии идет на совершение механической работы. Именно поэтому закон Джоуля-Ленца применим только к неподвижным проводникам.

Ответь на вопросы в конце параграфа (на стр. 125).

|

На вопросы ответь устно.

|

|

УЭ    4 4

|

Самопроверка.

Внимательно рассмотрите решение задач.

Задача 1. Какое количество теплоты выделится за 30 минут проволочной спиралью сопротивлением 50 Ом при силе тока 2А ?

Дано: Решение:

t = 30 мин Q = I²Rt

R = 50 Ом t = 30·60 c=1800 c

I = 2А Q = 2²·50·1800=360000 Дж= 360кДж

Q = ? Ответ: Q = 360кДж

Задача 2. Определите количество теплоты, которое выделит спираль электрочайника за 1 минуту, если ее сопротивление24,2 Ом, а напряжение 220 В.

Дано: Решение:

t = 1 мин Q = I²Rt

U = 220 В Из закона Ома

R = 24,2 Ом

, ,

Q = ? Ответ: Q = 120 кДж.

Если все ясно, то реши следующие задачи самостоятельно в рабочей тетради.

Задача 1: Спираль обогревателя имеет сопротивление 250 Ом, сила тока в спирали 8 А. Определите, какое количество теплоты выделит спираль за 5 минут работы?

Задача 2: Проволочная спираль сопротивлением 55 Ом включена в сеть напряжением 127 В. Какое количество теплоты выделит эта спираль за 1 минуту?

Сравните решения с готовыми (смотри Приложение1).

|

Переписы-вать решение в тетрадь не нужно.

Эти задачи аналогичны разобран-ным выше, поэтому ты обязательно с ними справишься.

|

|

УЭ 5

|

Осмысление

Вернись к УЭ 0 и проверь, достиг ли ты поставленной цели?

Если да, то переходи к следующему УЭ, если нет, то вернись к УЭ 2.

|

|

|

УЭ 6

|

Экспертный контроль

Ответь на вопросы и реши задачи на отдельном листке.

Какова причина нагрева проводников электрическим током?

Почему провода, подводящие электрический ток к нагревательному элементу сами нагреваются не так сильно, как нагревательные элементы приборов?

Задача: Какое количество теплоты выделит проводник за 5 секунд, если его сопротивление 25 Ом, а сила тока в цепи 2 А?

Задача: Какое количество теплоты выделится в нити накала электрической лампы за 10 минут, если при напряжении 5 В сила тока в ней 0, 2 А?

Если успел сделать все задачи, то можешь подумать над дополнительными задачами (смотри Приложение2) и ознакомиться с интересными сведениями из биографии Д.Джоуля и Э.Ленца (смотри Приложение3).

|

Дополни-тельные задачи можешь переписать в тетрадь и подумать над ними дома.

|

|

|

Домашнее задание:

§ 53(с. 123-124 учебника), упр. 27(с. 125), № 1450, №1453, №1455 (сб. задач)

|

|

|

Приложение 1

|

|

За   дача 1 дача 1

Да но: Решение: но: Решение:

R = 25 Ом  Q = I²Rt Q = I²Rt

I = 8 А 5 мин·60 = 300 с.

t = 5 мин. Q = 8²·25·300 = 480000 Дж

Q = ? Ответ: Q = 480 кДж

Задача 2

Дано: Решение:

R = 55 Ом Q = I²Rt

U = 127 В

t = 60 c

Q = ? Ответ: Q = 17,6 кДж

|

|

Приложение 2

|

|

Дополнительные задачи:

Задача 1: Определите мощность электрочайника при напряжении 220 В, если при напряжении 230 В он имеет мощность 2000 Вт.

Задача 2 : Электрический чайник включен в сеть напряжением 220 В. Определите количество теплоты, выделяемое его нагревательным элементом ежесекундно, если сопротивление нагревательного элемента 38,7 Ом. Определите мощность тока.

|

|

Приложение 3

|

|

Джеймс Преснот Джоуль

Родился Джоуль в Манчестере 24 декабря 1818 года, по профессии был пивоваром. Первые работы Джоуля в физике связаны с изобретением электромагнитных аппаратов, которые были ярким примером превращаемости физических сил. Джоуль был прекрасным экспериментатором. Исследуя законы выделения теплоты электрическим током, он понял, что опыты с гальваническими источниками не дают возможности ответить на вопрос, какой вклад в нагрев проводника вносит переносимая теплота химических реакций, а какой сам ток. В результате многочисленных опытов, Джоуль пришел к выводу, что теплоту можно получать с помощью механических сил. Джоуль внес большой вклад в кинетическую теорию газов, открыв вместе с Томсоном эффект изменения температуры газа при его расширении. Из работ Джоуля непосредственно следовало, что теплота не является веществом, что она состоит в движении частиц. Все это способствовало утверждению и признанию закона сохранения и превращения энергии.

Эмилий Христианович Ленц

Э. Ленц родился 24 февраля 1804 года в семье чиновника в Дерпте (ныне Тарту) в Эстонии. Благодаря усилиям матери он успешно окончил гимназию и поступил в университет.

Научная деятельность Ленца началась рано: после второго курса университета он по рекомендации ректора в качестве физика научной экспедиции отправился в кругосветное плавание.

Э. Х. Ленц заложил основы первой в России научной школы физиков-электротехников, из которой впоследствии вышли такие ученые, как А. С. Попов, Ф. Ф. Петрушевский и др.

В 1843 году Ленц после проведения экспериментов независимо от Джоуля приходит к установлению закона теплового действия тока. На основании 16 серий измерений Ленц в статье «О законах выделения тепла гальваническим током» сделал следующий вывод: нагревание проволоки гальваническим током пропорционально ее сопротивлению и квадрату силы тока.

|