МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. А. НАВОИ

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ

«МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

преподавателя кафедры педагогики СамГУ

Наумовой Е. С.,

предоставляемая на конкурс

«Лучший педагог высшего образовательного учреждения»

в номинации «Лучший педагог в использовании инновационных и информационных технологий»

Область образования – «Педагогика»

Самарканд – 2015

Человек, вставший за преподавательский стол, ответствен за все, он обязан все знать и уметь. Именно ответственность за судьбу каждого воспитуемого, общества и государства возлагается на преподавателей. Какими будут результаты труда педагогов сегодня — таким будет наше общество завтра. Поэтому к профессиональным и личностным качествам преподавателя требования были всегда жесткими

Зиямухамедов Б.

Учитель, образ его мыслей – вот что самое главное

во всяком обучении и воспитании

А. Дистервег

I. Введение.

В Законе Республики Узбекистан «Об образовании», принятом в 1997 году, сказано, что «образование провозглашается приоритетным в сфере общественного развития Республики Узбекистан». Государственная политика в области образования основывается на гуманистическом, демократическом характере обучения и воспитания; непрерывности и преемственности образования; единстве и дифференцированности подхода к выбору программ обучения; а также на поощрении образованности и таланта;

В свою очередь, в Национальной программе по подготовке кадров в качестве первоочередных задач поставлены такие, как обеспечение учреждений системы подготовки кадров высококвалифицированными специалистами, повышение престижа и социального статуса педагогической деятельности и реорганизация структуры и содержания подготовки кадров, исходя их перспектив социального и экономического развития страны, потребностей общества, современных достижений науки, культуры, техники и технологий.

Указанные документы заложили основу современной отечественной системы профессионального образования, призванную воспитать специалистов, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. Как отмечал Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов, одной из важнейших государственных задач с первых лет независимости намечено воспитание поколения «со здоровым духом, мыслью, твердой волей, образованное, высоконравственное, смелое и отважное, любящее свою Родину»1.

Государственный стандарт высшего образования утверждает современные приоритеты в целях, содержании образования на данной ступени профессиональной подготовки, определяет характер условий, которые должно создать каждое образовательное учреждение для реализации непрерывности образования.

Преподаватель, который реализовывает принципы государственной политики в области образования в практической деятельности, должен обладать не только высоким уровнем педагогического мастерства, но и стремиться к постоянному личностному и профессиональному самосовершенствованию. К другим требованиям к современному педагогу относится умение свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах, иметь ценностные ориентиры, гуманистическую направленность и высокий уровень педагогического мышления. Основной характеристикой такого уровня является возможность учителя самостоятельно проектировать свою методическую систему обучения студентов.

II Цели педагогической Концепции.

При разработке данной педагогической Концепции, я сформулировала для себя следующие мотивы и цели:

| МОТИВ | ЦЕЛЬ |

| 1.Стремление достижения оптимальных результатов в профессиональной деятельности, используя передовой педагогический опыт и личностный творческий потенциал. | 1.Овладение мастерством преподавания как необходимым условием достижения образовательных результатов в подготовке будущих педагогов. |

| 2.Анализ и систематизация накопленного педагогического опыта в соответствии с требованиями Национальной программы по подготовке кадров, Закона «Об образовании» и образовательных стандартов нового поколения. | 2.Реализация принципа гуманизма в процессе формирования необходимых личностных и профессиональных качеств у студентов |

| 3. Выявление фактов, ситуаций, проблем, снижающих эффективность педагогической системы вуза | 3. Построение модели дидактической системы, исходя из целеполагающей деятельности, анализа логической структуры содержания образования на данном этапе, анализа познавательных способностей. Построение модели включает в себя педагогическую таксономию, выявление внутренних регуляторов этапа процесса обучения и соответствующей им педагогической технологии. |

| 4. Конкурентноспособность на рынке образовательных услуг. | 4. Стремление к личностному профессиональному росту. |

С первых лет своей профессиональной деятельности я предпринимаю попытки решать проблемы высшего педагогического образования, которые волнуют меня всегда:

1. Развитие самостоятельного мышления и творческих способностей студентов.

2. Развитие педагогической направленности личности будущего педагога и формирование требуемого уровня готовности к осуществлению учебно-воспитательной деятельности в начальных классах.

3. Реализация этнопедагогического и аксиологического подхода в обучении и воспитании педагогических кадров.

4. Развитие гуманитарной и педагогической культуры студентов

5. Оптимизация процесса профессиональной подготовки педагогов начальной школы.

Решение этих проблем идёт, в первую очередь, через создание комфортной, ориентированной на личность студента – будущего педагога, образовательной среды. Понятие образовательной среды включает в себя и материальные ресурсы, и организацию образовательного процесса, и объём учебных нагрузок, и психологический климат.

III Суть моей педагогической Концепции.

Моя педагогическая Концепция является результатом моей педагогической деятельности и практики преподавания как в бакалавриате, так и в магистратуре. Я пришла к убеждению, что формирование лишь необходимых знаний, умений и навыков у студентов, соответствующих содержанию Государственному образовательному стандарту и программам обучения, в недостаточной степени гарантируют успешность деятельности будущего педагога начальных классов. Знаниевый компонент является только частью профессиональной подготовки будущих педагогов. В основе образовательного процесса должны быть заложены следующие правила, определенные гуманистическим принципом:

-безусловное принятие и поддержка каждого студента со всеми его достоинствами и недостатками;

- отказ от деления студентов по способностям, на "сильных" и "слабых", бюджетных и внебюджетных; на людей, имеющих отклонения в здоровье и здоровых;

- вера в возможность развития каждого студента, даже при отсутствии явных успехов в учебе или личностном росте;

- оптимистические, деятельные тон и стиль общения;

- недопустимость эмоциональных, безапелляционных, негативных выводов о способностях и поступках студентов;

- недопустимость использования вербальных и невербальных высказываний, осуждающих неудачи и промахи студента;

- признание права каждого студента быть самим собой, уважительного к нему отношения;

- интеграция студентов в единый коллектив независимо от группы, потока, курса;

- создание паритетных отношений сопереживания и взаимоподдержки, понимания и сочувствия, общей атмосферы ответственности во взаимоотношениях между студентами и преподавателями.

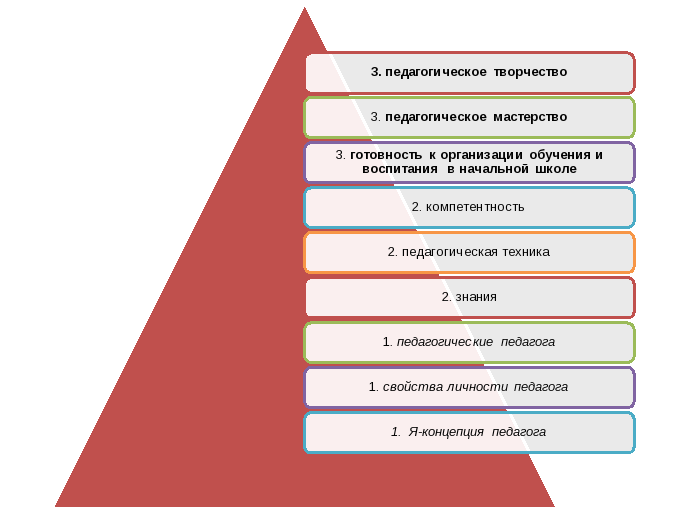

Таким образом, базис моей педагогической деятельности составляет гуманистический подход, исходя из которого, по моему представлению, примерный идеальный образ учителя младших классов складывается из следующих компонентов (рис. 1):

Рис. 1. Общая схема модели образа педагога начальных классов

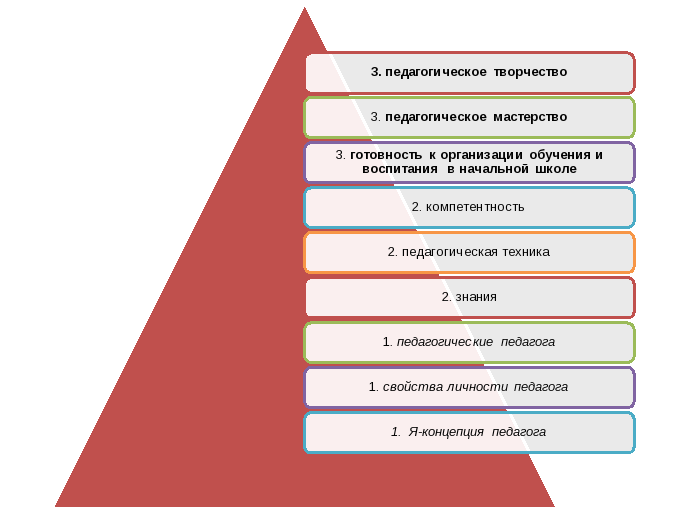

В развернутом виде эта модель выглядит следующим образом:

Рис. 2. Развернутая модель образа педагога начальных классов

Безусловно, формирование данного типа личности будущего учителя не может быть осуществлено только одним педагогом вуза, это результат взаимодействия всех участников образовательного процесса.

Я преподаю своим студентам ключевые в профессиональной подготовке теоретико- практические дисциплины «Общую педагогику», «Методику воспитательной работы», «Педагогические технологии и педагогическое мастерство», что накладывает на меня особую ответственность. Важным является и то, что мои слушатели станут педагогами в русскоязычных классах, и это значит, что в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов должны быть заложены, как минимум, основы не только психоло-педагогической, информационной, инновационной, но и этнокультурной компетенции. Указанные особенности педагогического процесса привели меня к организации процесса обучения будущих учителей начальных классов на основе таксономии Марцано. В соответствии с выбранной мною таксономией процесс усвоения каждой из преподаваемых дисциплин складывается из следующих компонентов:

1. установка на обучение и восприятие предмета (в начале чтения курса, во время чтения вводной лекции и на первых семинарах)

2. приобретение и интеграция знаний (в течение всего курса, на лекционных и семинарских, практических занятиях)

3. расширение и уточнение знаний (происходит постоянно, во время подготовки к семинарским и лабораторным, практическим занятиям, но, в большей степени - во время работы в «интерактивном классе» и при выполнении индивидуальных, дифференцированных заданий, а также с помощью отдельных техник развития критического мышления)

4. осмысленное использование знаний (выполнение самостоятельных работ разного типа – рефераты, проекты, презентации и т.п.)

5. формирование продуктивных типов мышления (решение педагогических задач, педагогических ситуаций, кейс-стади, деловые игры, выполнение разного рода практических заданий с использованием техник развития критического мышления (графические органайзеры, ментальные карты, техники «Диаманта», «Идеал» и др.,)

Мой опыт как преподавателя показывает, что наибольшую эффективность профессиональная подготовка будущих учителей, в частности - процесс обучения, приобретает при обоснованном, целесообразном сочетании традиционных (информационных, объяснительно-иллюстративных) лекций с нетрадиционными (продвинутая лекция, лекция с запланированными ошибками, лекция-беседа, лекция – брифинг, лекция в форме пресс-конференции и др.), а также при организации семинаров и практических занятий с использованием игровых технологий (в частности, использую собственную разработку интерактивной игры «Морской бой») или в форме деловых игр, дискуссий, защиты комбинированного типа проектов и проч. Выбор форм, методов и средств в моей практике определяется с учетом потребностей, уровня мотивации, общего уровня развития, теоретической подготовленности студента и ряда других аспектов его личности. Именно поэтому я определенное время в своей педагогической практике отвожу диагностике личностных и профессиональных качеств будущих педагогов– выявляю систему ценностей, уровень учебной мотивации, этнокультурной осведомленности и др.

Проведенной мною самоанализ педагогического опыта выявил существенную проблему – несмотря на предпринятые меры и сложившуюся дидактическую модель остается практически нерешенной проблема развития творческого потенциала студентов. Решение данной проблемы намечено мной через применение в дальнейшем ТРИЗ-технологии и расширении задач работы «интерактивного класса» в процессе обучения.

IV. Заключение.

Моя педагогическая деятельность – не самоцель: апробируя, экспериментируя, проектируя, перестраивая процесс обучения, я, конечно, стремлюсь к профессиональному самосовершенствованию и росту, но, в первую очередь, показываю студенту, будущему моему коллеге, новые пути, новые идеи, технику работы над собой, возможности преобразований и изменений в избранном им деле – в обучении и воспитании подрастающего поколения. Применяя разнообразные технологии, в том числе – информационные, приоритетной целью ставлю развитие личности студента, раскрытие его потенциала. Кроме того, каждый из тех, кто когда-то учился у меня, имеет право на методическую поддержку и в самостоятельной педагогической деятельности. Такое взаимодействие обогащает обе стороны – обмен опытом, решение проблем приводит к дальнейшему личностному, профессиональному развитию - именно на этой основе формируется неповторимость педагогического почерка, становится возможным чудо импровизации.

Подводя итог всему сказанному, подчеркну, что только умелое применение современных педагогических и информационных технологий в опоре на мастерство преподавателя, его педагогический опыт может привести к оптимальным результатам в профессиональной подготовке будущих педагогов.

Проректор по учебной части, Эшкобилов Н. Б.

доктор физ.- мат. наук, проф.

1� Каримов А. И. Наша высшая цель –независимость и процветание Родины, свобода и благополучие народа. – Т.; «Узбекистан», 2000, с.94