Николай Михайлович Карамзин: имя в русской истории и науке

Николай Михайлович Карамзин родился 12 декабря 1766 года недалеко от Симбирска.

Предками семьи Карамзиных были крымские татары. Одного из них звали Кара-Мурза, или Чёрный Мурза, от него и пошёл род Карамзиных.

Карамзин рано лишился матери. Воспитанием маленького Николая занимались гувернёры и отец. Мальчик рано проявил лингвистические способности, выучив церковнославянский язык за месяц, стал свободно читать. Лучшими друзьями Карамзина с ранних лет стали книги. Уже подростком он знал несколько иностранных языков - немецкий, английский, французский и итальянский. Первоначальное образование получил в частном пансионе в Симбирске. Позднее учился в пансионе профессора Московского университета Иоганна Шадена, где был одним из лучших учеников.

Карамзин поступил на военную службу в Преображенский гвардейский полк, но вскоре вышел в отставку в чине поручика. Некоторое время жил в Симбирске, где был членом масонской ложи «Золотого венца». После приезда в Москву в течение четырёх лет был членом «Дружеского ученого общества».

В 1783 году вышел в свет перевод немецкого опуса «Деревянная нога», выполненный Карамзиным. Так произошло рождение Карамзина-литератора, о чем Белинский впоследствии скажет: «Карамзиным началась новая эпоха русской литературы».

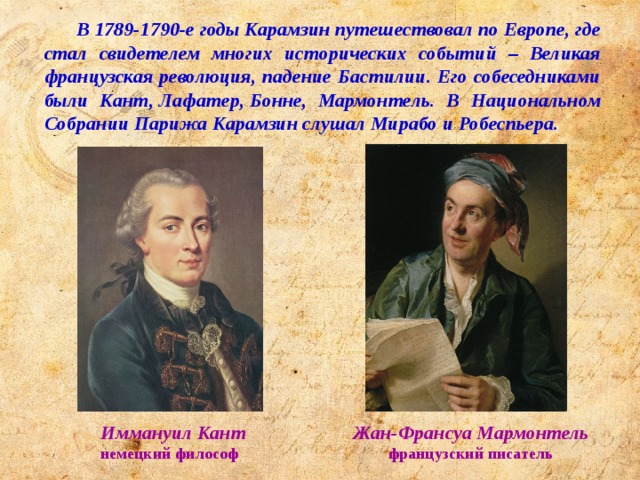

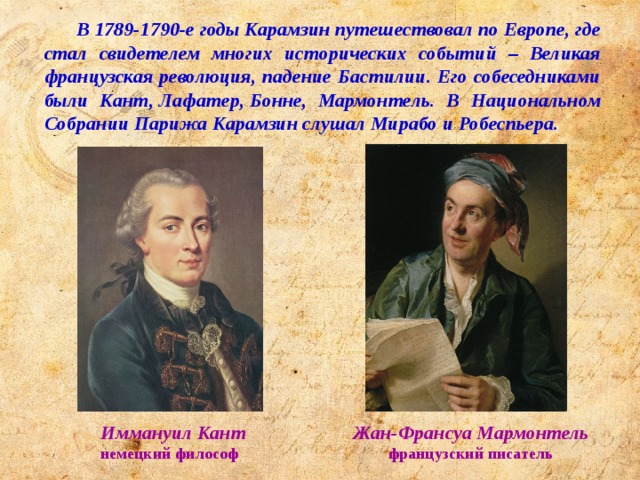

В 1789-1790-е годы Карамзин путешествовал по Европе, где стал свидетелем многих исторических событий – Великая французская революция, падение Бастилии. Его собеседниками были Кант, Лафатер, Бонне, Мармонтель. В Национальном Собрании Парижа Карамзин слушал Мирабо и Робеспьера.

Жан-Франсуа Мармонтель

Иммануил Кант

французский писатель

немецкий философ

Во время поездки Николай Михайлович писал письма друзьям - в двух экземплярах. Первые отправлял по почте, вторые оставлял себе. По возвращении на родину Карамзин дополнил свои письма-черновики историческими фактами, статистическими, географическими данными, информационным материалом о Европе. Так появились «Письма русского путешественника».

В Москве Карамзин начинает деятельность профессионального писателя и журналиста, приступив к изданию «Московского журнала». Именно в этом журнале была опубликована повесть «Бедная Лиза». Затем были выпущены альманахи «Аглая», «Аониды», которые сделали сентиментализм основным литературным течением в России, а Карамзина — его признанным лидером.

Бедная Лиза

Орест Кипренский

Указом императора Александра I в 1803 году Карамзин был назначен историографом - третьим по счету в России и последним. Никому после Карамзина этот титул не присваивался. Звание Карамзина было настолько диковинным, что слуга записал его однажды в книге визитов: «Граф Истории».

Портрет Н. М. Карамзина

Алексей Венецианов

Литературная звезда Карамзина поднималась всё выше, когда он вдруг замолчал, словно бросил всё, что столь блистательно начал. Читатели были в недоумении. И лишь немногие друзья знали, что оставляет «изящную словесность» Карамзин для того, чтобы полностью отдаться новому труду - делу всей своей жизни. Карамзин начинал «Историю государства Российского».

Для написания «Истории…» Карамзин буквально прочёсывает все архивы и книжные собрания Синода, Эрмитажа, Академии наук, Александро-Невской и Троице-Сергиевой лавры. По его просьбе ищут в монастырях, в архивах Оксфорда, Парижа, Венеции, Праги и Копенгагена. Также Карамзин пользовался сокровищами частных коллекций Мусина-Пушкина, Румянцевых, Тургеневых, Муравьевых, Толстого, Уварова.

Работая над «Историей…», Николай Михайлович нашел Остромирово Евангелие 1056 -1057 гг. (это и сейчас древнейшая из датированных русских книг), Ипатьевскую, Троицкую летописи, судебник Ивана Грозного, «Моление Даниила Заточника», новую летопись — Волынскую. Карамзин открыл «Хожение за три моря» Афанасия Никитина и опубликовал отрывки из него в своей «Истории…» в 1818 году.

« Хожение за три моря»,

первая страница в Троицком списке

Остромирово Евангелие

В феврале 1818 года в продажу поступили первые восемь томов «Истории государства Российского», трёхтысячный тираж которых разошёлся в течение месяца.

В 1821 году был издан девятый том, а в 1824 - следующие два. Последний, двенадцатый том, был выпущен после смерти Карамзина, в 1829 году.

Каждый том «Истории…» состоит из двух частей: в первой — подробный рассказ — для простого читателя; во второй — обстоятельные примечания, ссылки на источники — для историков.

«История…» имела огромный успех, как и многие другие произведения Карамзина была переведена на иностранные языки. Пушкин писал: «Это злободневно, как свежая газета». И это было заслугой Карамзина-историка.

Карамзин понимал отечественную историю не только как историю русского народа, но и как историю всех народов, населяющих территорию России. Не случайно его «История…» называется российской, а не русской.

.

«История…» - это не сухие факты и цифры, а жизнь во всем ее многообразии. Карамзин систематизировал, обобщил и художественно оформил колоссальный материал, накопленный летописцами.

В «Истории…» выражены главные жизненные идеи Николая Карамзина: просвещение и патриотизм.

В 1818 году Николай Карамзин был избран членом Российской академии. В том же году он стал членом Императорской Академии наук.

За «Историю…» Карамзин получил орден Святой Анны I степени и титул действительного статского советника. Александр I знал неприязнь Карамзина к чинам и наградам и подчеркивал, что награда дана историографу, а не Карамзину. Также Карамзин был обладателем ордена Святого Владимира III степени.

Орден Св. Анны I степени

Орден Св. Владимира III степени

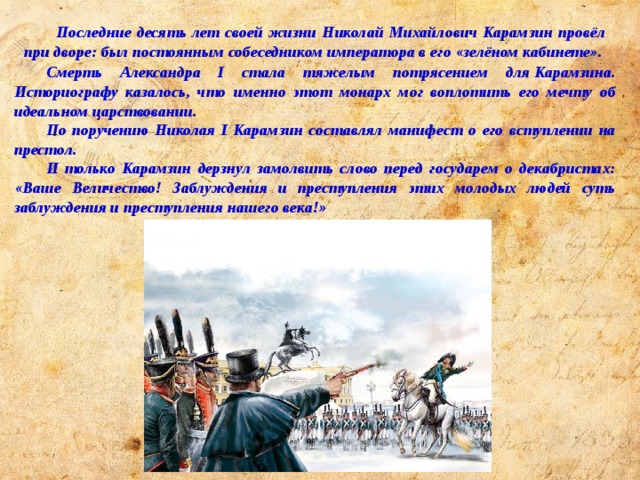

Последние десять лет своей жизни Николай Михайлович Карамзин провёл при дворе: был постоянным собеседником императора в его «зелёном кабинете».

Смерть Александра I стала тяжелым потрясением для Карамзина. Историографу казалось, что именно этот монарх мог воплотить его мечту об идеальном царствовании.

По поручению Николая I Карамзин составлял манифест о его вступлении на престол.

И только Карамзин дерзнул замолвить слово перед государем о декабристах: «Ваше Величество! Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!»

По преданию Карамзин воочию наблюдал события 1825 года на Сенатской площади. Это и стало причиной сильнейшей простуды, от которой Николай Михайлович уже не оправился. Карамзин скончался 3 июня 1826 г. в Санкт-Петербурге. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры .

Памятник Н. М. Карамзину

Памятный знак Н. М. Карамзину

в Симбирске (Ульяновске)

в подмосковной усадьбе Остафьево

Самуил Гальберг

Николай Панов

Карамзин вошёл в историю как реформатор русского языка. Он одним из первых начал использовать букву Ё. Именно ему мы обязаны словами: «впечатление», «влюблённость», «занимательный», «эстетический», «моральный», «трогательный» – не говоря уже о «промышленности», «эпохе», «катастрофе» и многих других… И ведь всё это кальки с французского!

Сперва попыткою искусства На новый лад настроив речь, Успел он мысль свою из чувства Прозрачной прелестью облечь. Россия речью сей пленилась, И с новой грамотой в руке Читать и мыслить приучилась На карамзинском языке.

П. Вяземский

В 1812 году Россия вступила в войну с наполеоновской Францией. Не имея возможности самому принимать участие в сражениях, Карамзин считал своим долгом не покидать Москву. Несмотря на то, что семья Карамзиных жила скромно, она внесла свою лепту, снарядив за свой счет более 70 ополченцев.

Карамзин выступал с инициативой организации мемориалов и установления памятников выдающимся деятелям отечественной истории, в частности, К. М. Минину и Д. М. Пожарскому на Красной площади.

«История назвала Минина и Пожарского спасителями Отечества: отдадим справедливость их усердию, не менее и гражданам, которые в сие решительное время действовали с удивительным единодушием».

Н. М. Карамзин

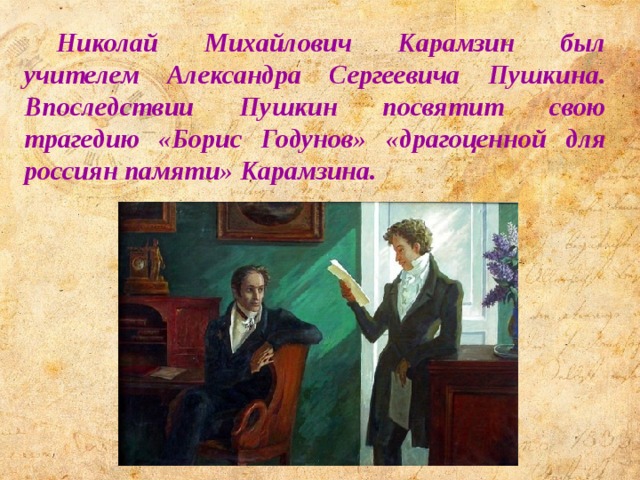

Николай Михайлович Карамзин был учителем Александра Сергеевича Пушкина. Впоследствии Пушкин посвятит свою трагедию «Борис Годунов» «драгоценной для россиян памяти» Карамзина.

В Великом Новгороде на памятнике «Тысячелетие России» среди 128 фигур самых выдающихся личностей в российской истории есть и фигура Н. М. Карамзина.