Внутренние незаразные болезни птиц

Составитель:

Кандидат биологических наук, доцент Самсонова Т.С.

Лекция 1

Анатомо-физиологические особенности птиц

Птицы в отличие от млекопитающих имеют свои, присущие им анатомические особенности, которые связаны с их приспособлением в процессе эволюции передвигаться по воздуху, то есть летать. Эта способность привела к значительному облегчению тела птицы, изменению грудных конечностей и формы грудной клетки. Всё это отразилось на строении скелета, кожного покрова, органов дыхания и других систем.

Кости скелета птицы тонкие, плотные, крепкие, бело-матовые, содержат большое количество минеральных веществ. Голова у птиц подвижная за счёт большого количества (14-17) шейных позвонков и отсутствия прочного соединения первого позвонка с черепом. На шею приходится 50-52 % длины всего позвоночника. Сам череп имеет относительно большой объём мозговой коробки с огромными глазничными впадинами. Именно эта особенность определяет хорошее развитие органов зрения. Челюсти у птиц сильно вытянуты; их кости срастаются между собой. Кости мозговой коробки тонкие и срастаются очень рано; ряд костей пневматические. Все эти качества придают черепной коробке лёгкость и прочность. Для скелета характерны малая подвижность костей туловища, сросшиеся кости таза (поясничные, крестцовые), своеобразно устроенная грудина с килем (рис. 1), имеющий достаточно большую поверхность для крепления грудных мышц. Киль развит не у всех птиц. Грудные позвонки сращены между собой и сложным крестцом. Они несут рёбра (7-10 пар), подвижно сочленённые с грудиной. Ребро состоит из двух частей – спинного и грудного, образующих угол и подвижно соединённых между собой. Хвостовые позвонки завершаются пигостилем, обеспечивающим крепление рулевых перьев.

У молодняка птицы трубчатые кости и большинство других заполнены красным костным мозгом, который с возрастом от давления воздуха атрофируется, рассасывается и остаётся лишь в костях нижнего отдела крыльев и тазовых конечностей. Также у птицы левая и правая половины таза широко расставлены, то есть лобковые кости не сращены, что связано со снесение относительно крупных яиц, покрытых твёрдой скорлупой.

Мышцы птицы своеобразные. Различают белые (грудные) и тёмные мышцы (тазобедренная группа мышц). Грудные мышцы в среднем составляют 1/3 общей массы тела. Красные мышцы более сильные, имеют тонкие длинные мышечные волокна, содержащие большое количество саркоплазмы, липидов и миоглобина. Волокна этих мышц сокращаются сравнительно медленнее, но зато способны к длительной активности во время продолжительного движения. Белые волокна хуже снабжаются кровью, богаты гликогеном. Эти волокна сокращаются быстро и сильно, но быстро утомляются; для восстановления сил им требуется больше времени.

Сухожилие сгибателя пальцев конечностей имеет насечку - неровную поверхность и под давлением массы тела прочно фиксирует пальцы в согнутом положении.

Физиологическая роль кожи - защитное образование, связь с внешней средой, регуляция теплоотдачи, частичное участие в газообмене и дыхании. Кроме того, кожа с оперением представляет обширный орган рецепторного влияния. Чувство осязания достигается за счёт особых осязательных клеток, имеющихся вокруг перьевых мешочков и в коже конечностей. Кожа у птиц очень тонкая, с развитой жировой тканью, что обеспечивает ей хорошую подвижность. Кожа состоит из эпидермиса, собственно кожи и подкожной ткани. Мышечные пучки прикреплены к кожному фолликулу и служат для поднятия пера.

Рис. 1 – Скелет птицы

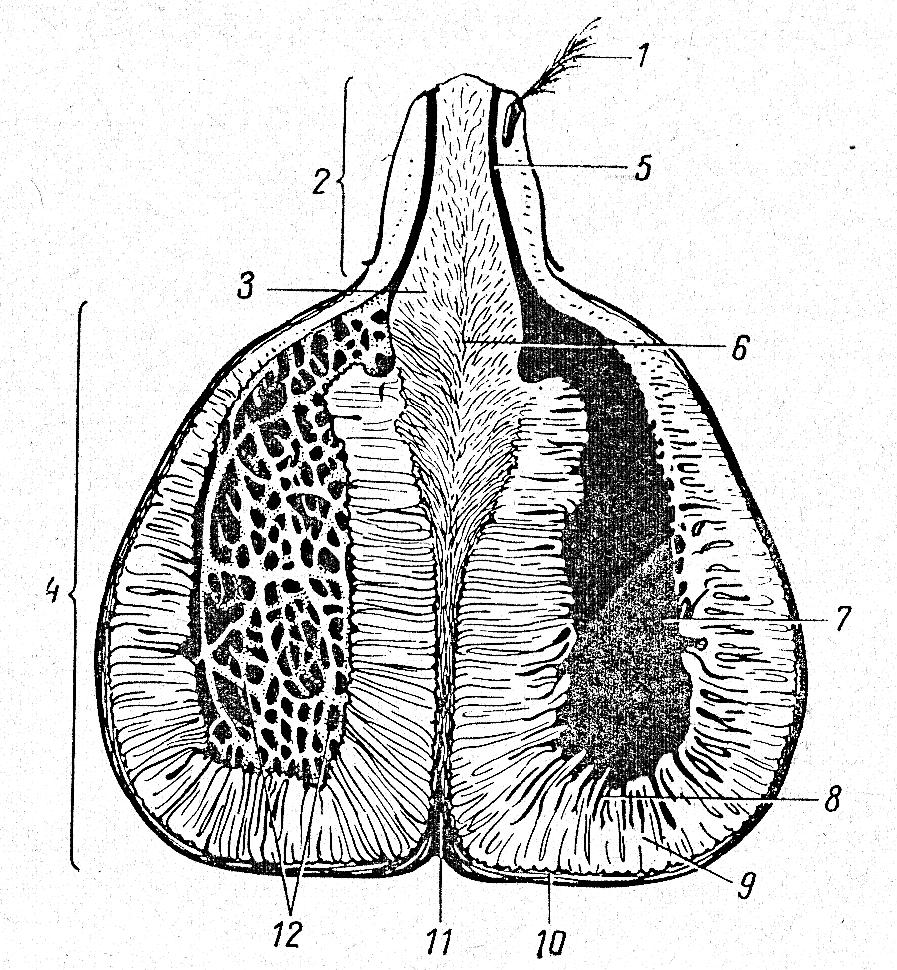

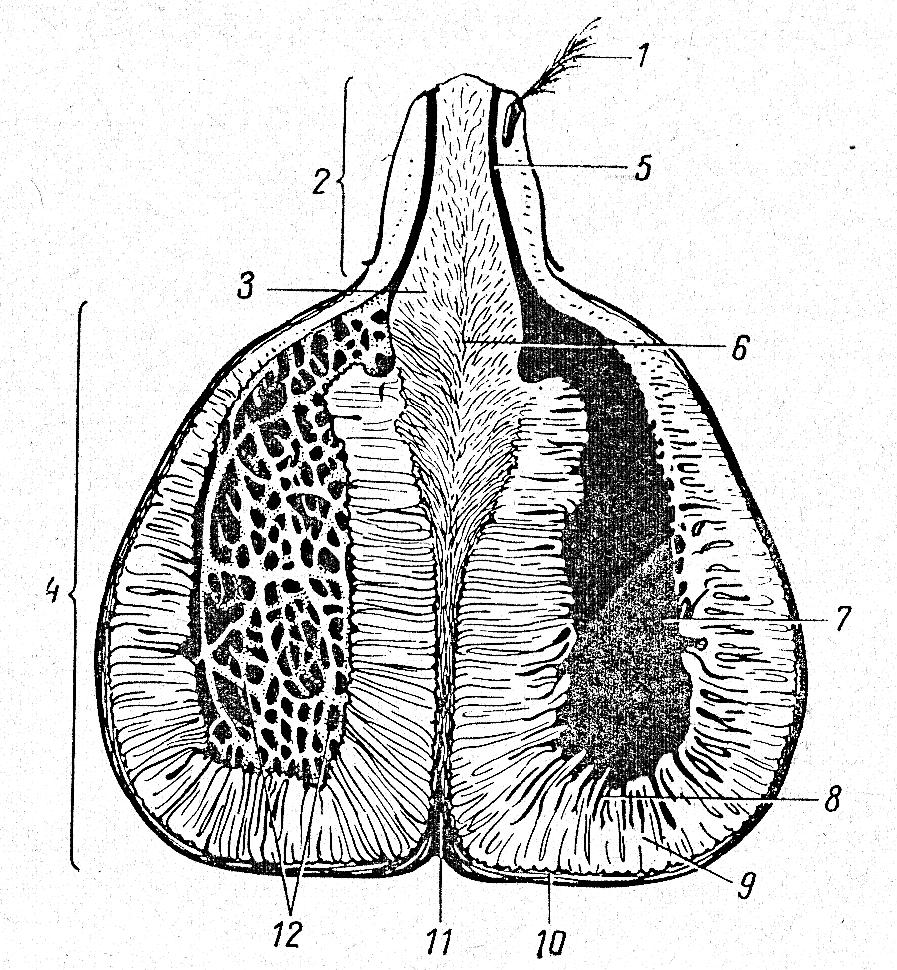

В коже отсутствуют сальные и потовые железы. Имеется одна хорошо развитая двудольная копчиковая железа (рис. 2), расположенная в области основания хвоста (она отсутствует у голубей, страусов).

Её протоки открываются на поверхность кожи в области последнего хвостового позвонка. Секрет копчиковый железы имеет важное значение, так как птица, распределяя его клювом по перьевому покрову, обеспечивает эластичность пера, его водонепроницаемость. Согласно данным Д. Квинтена (2002) секрет копчиковой железы обладает бактериостатическим и фунгицидным свойствами. Вследствие разложения жиров возникает неприятный запах. В состав секрета входит 7-дегидрохолестерол, который под действием ультрафиолетового спектра солнечного света превращается в витамин D. Птицы потребляют провитамин при чистке оперения. Таким образом, при достаточном солнечном освещении организм птицы оптимально обеспечивается витамином D.

Перо, гребень, мочки, серёжки, кораллы, шпоры, когти, клюв - производные кожи. Перьевой покров птиц создаёт обтекаемую форму тела, несущие поверхности крыла и обеспечивает полёт.

Рис. 2 – Строение копчиковой железы: 1 – кисточковое перо; 2 – сосочек железы; 3 – перешеек; 4 – доля; 5 – главный выводной проток; 6 – мышцы и соединительнотканная прослойка перешейка; 7 – центральная полость; 8 – вторичная полость; 9 – секреторные трубочки; 10 – капсула железы; 11 – междолевая перегородка; 12 – трабекулы

Пух и перо, покрывающие тело птицы, представляют собою тонкие образования кожи, создающие малую теплопроводность. На хвосте и крыльях перья крупные; мелкое кроющее перо расположено по определённым участкам тела – птериям. Бесперьевые участки называют аптериями (рис. 3). У нелетающих птиц (страус) перья равномерно расположены по всей поверхности тела. Перо в виде пуха начинает появляться к концу первой недели эмбрионального развития.

Рис. 3 - Птерии и аптерии с брюшной (А) и спинной (Б) стороны

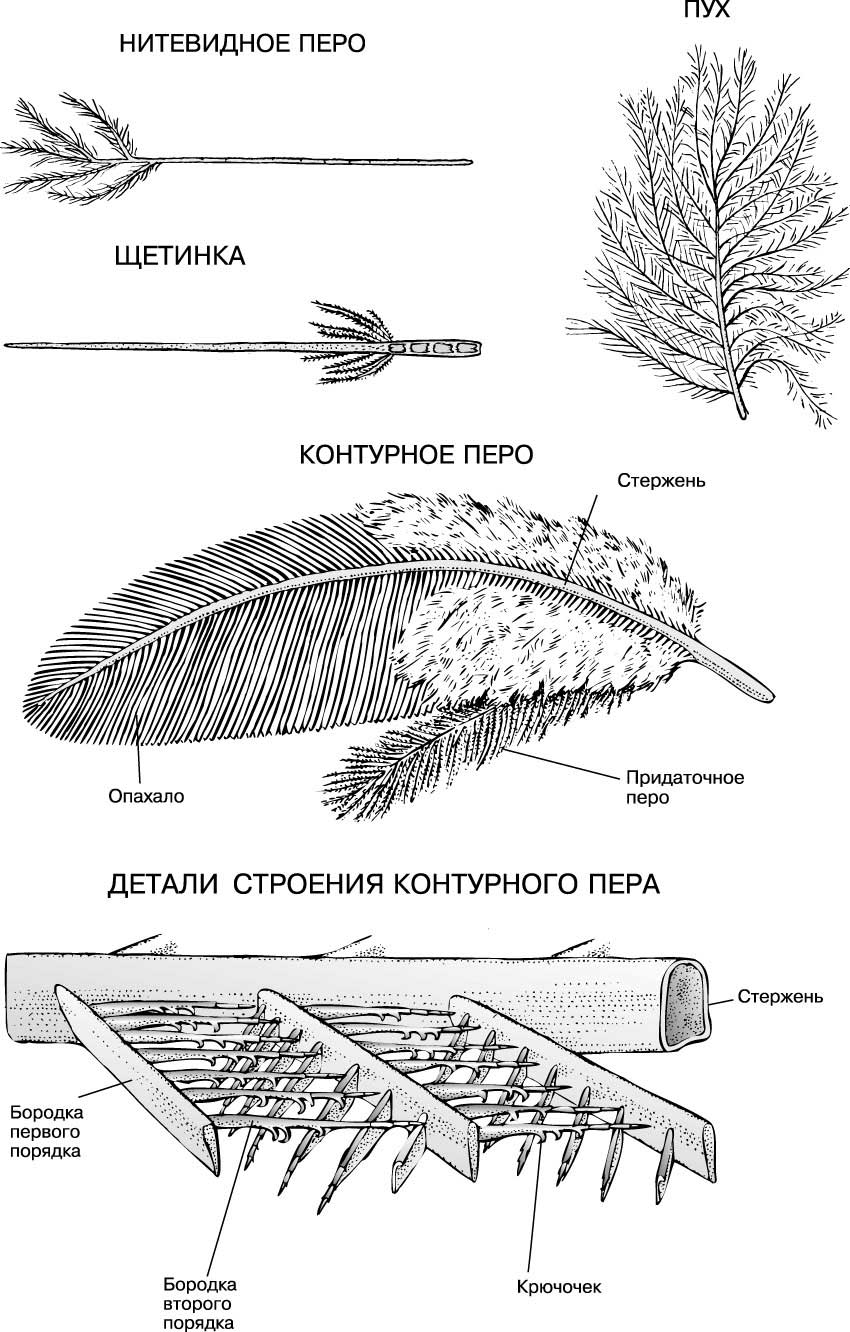

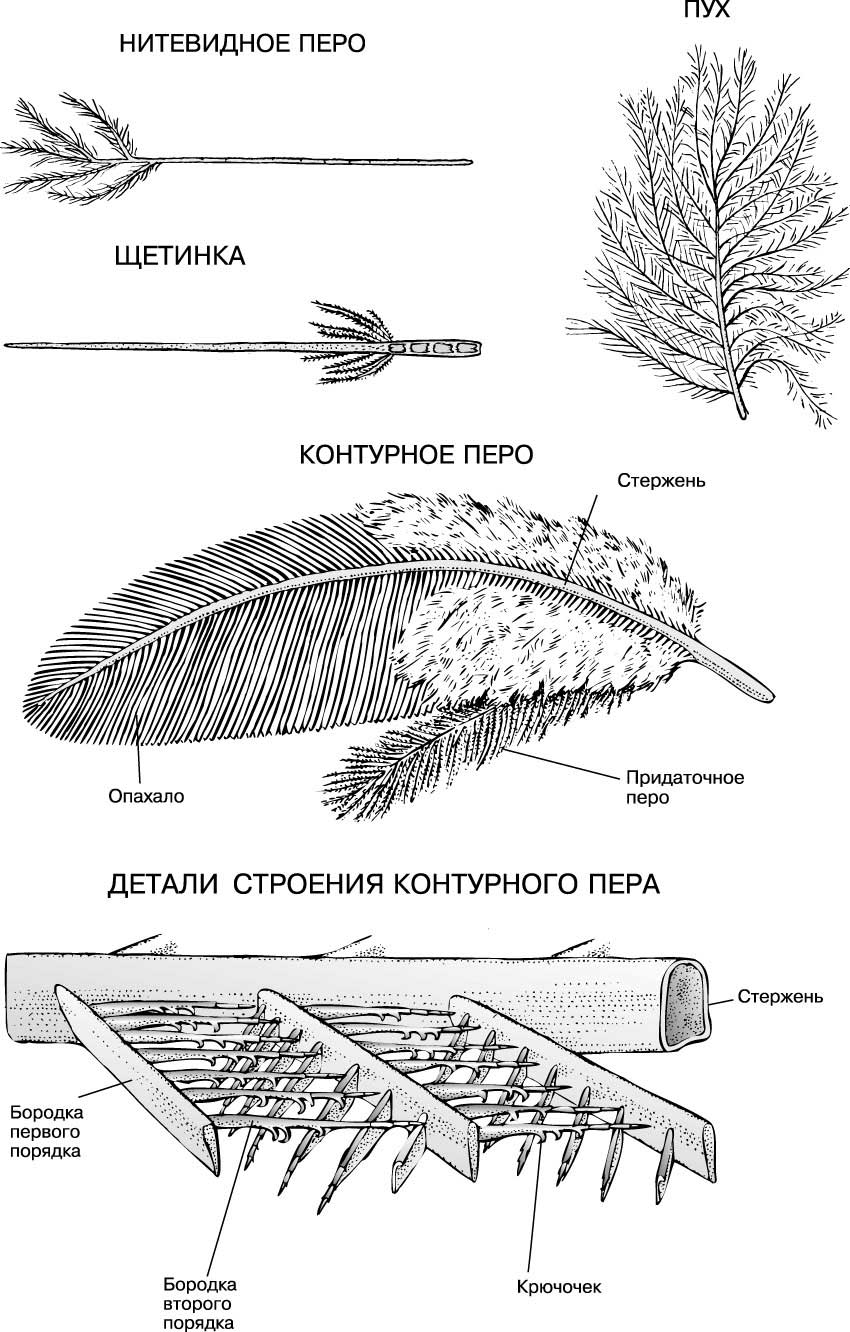

Перья в зависимости от формы и роли делят на контурные, пуховые, полупуховые, нитевидные, кисточковые, щетинки и другие (рис. 4).

Перо состоит из опахала, ствола. Само перо гладкое, эластичное. Окраска перьевого и кожного покровов зависит от производных меланина и липохромов. При их отсутствии перо имеет белую окраску.

Рис. 4 – Виды перьев и строение пера

Перо регулярно сменяется. Первая линька, сопровождающаяся заменой пуха на перьевой покров, называется ювенальной. У цыплят ювенальная линька начинается в месячном возрасте, длится 3-4 месяца и завершается к моменту полового созревания. У петушков линька идёт активнее, чем у курочек. Смена перьев происходит последовательно: вначале заменяются перья хвоста, потом маховые перья первого и второго порядка, затем – все остальные. У утят и гусят начинается с 70-80-дневного возраста и завершается через два месяца. У утят эта линька неполная, меняются только кроющие перья.

В дальнейшем линька совершается один раз в год, с октября – ноября по декабрь, последовательно: вначале меняются перья на шее, затем на спине и других частях туловища. В противном случае в период линьки птица теряла бы способность к полёту. Ход линьки оценивают по смене маховых перьев первого порядка, счёт которых начинается от подмышечного пера, расположенного на границе перьев первого и второго порядка. Считается, сто смена каждого махового пера соответствует 10 % общей линьки. Смена 5-го махового пера совпадает с наиболее интенсивной сменой мелких перьев на туловище, смена 10-го махового пера соответствует завершению линьки.

У кур линька может происходить быстро и медленно. Медленная линька мало заметна, характеризуется постепенным выпадением перьев. Быстрая линька кур-несушек характеризуется почти одновременной потерей 2-5 маховых перьев и около 20-50 % всего оперения. Новое оперение вырастает за 6-8 недель и характеризуется блеском, широкими, полными и мягкими стержнями.

У уток периодическая линька происходит два раза в год: первая линька длится 2 месяца, с мая по июль, вторая – 50-55 дней, с августа до октября.

Маховые перья первого и второго порядка меняются только один раз, в первую линьку, а рулевые перья и мелкое перо – дважды, весной и осенью. Самки линяют позже самцов на 10-15 дней.

У гусей периодическая линька происходит два раза в год: первая – в начале лета и длится 60-80 суток, вторая – осенью, через 20 дней после первой. В первую линьку сменяется всё оперение, во вторую – рулевые перья и мелкое перо. Маховые перья начинают меняться через 10 дней после начала линьки и заменяются полностью за 2-3 недели. Замена маховых перьев первого порядка начинается с наружного края крыла к туловищу, а второго порядка – от туловища к середине крыла. Замена рулевых перьев начинается с центральной пары.

Гребень, мочки, серёжки состоят из эпидермиса, коллагеновой пластинки, жировых клеток, богатых нервными окончаниями и кровеносных капиллярами. Именно богатому кровоснабжению эти образования обязаны красно-оранжевой окраской (рис. 5).

А Б

Рис. 5 – Образования кожи: А - гребень и серёжки курицы; Б – кораллы индюка

Когти и клюв являются производными рогового эпидермиса кожи. Цвет клюва чаще всего соответствует окраске кожи конечностей птицы. Зоотехники утверждают, что цвет также зависит от интенсивности продуктивности птицы: чем ярче окраска, тем большую продуктивность имеет несушка.

Высокая подвижность птицы объясняется повышенным обменом веществ, поэтому птица с трудом переносит голод. Число клевательных движений составляет у кур до 180-240 в минуту, у индеек – до 60. Корм животного или растительного происхождения захватывается клювом, форма которого неодинакова: у куриных он заострённый, твёрдый; у уток - мягкий с пластинками по краям для отцеживания корма, на клюве имеется ороговевший выступ, служащий для обрывания травы. Из-за отсутствия губ птица пьёт воду, набирая её в клюв и поднимая голову так, чтобы затем проглотить. Язык имеет форму дна ротовой полости или клюва, покрыт роговыми сосочками. Железы ротовой полости слабо развиты, так как корм не подвергается измельчению в этом участке канала. Птицы всех видов различают солёное, кислое, сладкое, к горькому они менее чувствительны. Преимущественно слюна содержит слизь, которая обволакивает частицы корма и облегчает его прохождение в нижележащие участки. Из ферментов в слюне присутствуют амилаза, мальтаза, но их действие выражено слабо. Более развиты железы пищевода. Одна из особенностей переднего участка пищеварительной системы птиц – отсутствие зубов. В ротовой полости на верхнем нёбе есть щелевидное отверстие (рис. 6), которое обеспечивает объединение носовой и ротовой полостей. Это приспособление необходимо для выравнивания давления при взлёте и снижении птицы.

Рис. 6 – Щелевидное отверстие верхнего нёба

Глотка не имеет чёткого анатомического отделения от ротовой полости.

Пищевод у птиц состоит из двух отделов: верхнего и нижнего. Верхний начинается от глотки и заканчивается зобом, нижний начинается от зоба и заканчивается в железистом желудке. Длина пищевода у курицы 25-30 см, индейки – 35-40, гуся – 30-40, у утки – 25-40 см. Диаметр пищевода различается, у куриных есть анатомические места сужения (около зоба).

Из ротовой полости корм попадает в зоб, расположенный во входе в грудную полость. У кур, индеек, цесарок и других зерноядных зоб развит хорошо и представляет собой расширение пищевода объёмом до 100 см3. Вместимость зоба у кур составляет 100-120 г зерна. В зобе корм временно хранится, увлажняется и размягчается. Здесь происходит частичное переваривание за счёт ферментов корма и микрофлоры. В 1 г содержимого зоба насчитывается 1-10 млрд. аэробных микроорганизмов и лактобацилл. В зобе переваривается до 15-20 % легкорастворимых углеводов. Корм находится в нём от 3 до 18 часов в зависимости от вида и своего физического состояния. У уток и гусей зоб развит слабо и представлен в форме расширения пищевода.

В связи с тем, что среда корма, как правило, кислая, рН содержимого зоба составляет 4,5-5,8 единицы. Содержимое зоба поступает с помощью его перистальтических сокращений из пищевода в железистый желудок. Мягкий и влажный корм из зоба в желудок проходит быстрее, чем зерновые корма.

Желудок птицы состоит из двух отделов – железистого (преджелудок, провентрикулум) и мышечного (истинный желудок). В железистом желудке корм переваривается частично. Данный отдел желудка мал (3-7 см), имеет вид веретеновидно расширенной трубки; корм здесь долго не задерживается и поступает в мышечный желудок. Обратному поступлению содержимого из мышечного в железистый желудок препятствует сфинктер, расположенный между отделами. У гусей и уток такой сфинктер отсутствует, что сопровождается забросом химуса из мышечного в железистый желудок. В желудочном соке содержится пепсин и соляная кислота, обуславливающая переход неактивного пепсиногена в активный фермент пепсин. Секреция желудочного сока непрерывная, усиливается после приёма корма. Количество сока зависит от вида корма, физиологического состояния (усиливается в период яйцекладки) и условий содержания – даже кратковременное повышение температуры окружающей среды выше оптимальной угнетает сокоотделение. Неполноценное и однообразное кормление, недостаток в рационе минеральных веществ и витаминов ослабляет секрецию.

Мышечный желудок хорошо развит у зерноядных птиц. Он крупный дисковидной формы с очень толстыми стенками (от 1,5 до 4 см), массой 25-150 г. Основные процессы желудочного пищеварения происходят в мышечном желудке, где корм перетирается за счёт мышечных сокращений, приводящих в движение кутикулу (отвердевший секрет желёз мышечного желудка), и тем самым у птиц как бы заменяет жевательный аппарат (рис. 7). Механическое воздействие на корм усиливается за счёт гастролитов – гравия, который птица заглатывает. Давление в желудке при переваривании достигает 13,3-39,9 Па.

Рис. 7 – Мышечный желудок (вскрытый) и кутикула (жёлтого цвета)

Через каждые 20-30 секунд наблюдаются периодические сокращения желудка, в результате которых пища перемешивается. Давление в полости желудка достигает у кур 100-160, уток - 180, гусей - 265-285 мм рт. ст.

Кутикула имеет механическое значение в перетирании корма и предохраняет стенку желудка от действия пепсина, соляной кислоты и проникновения бактерий в кровь. Всасывание питательных веществ через кутикулу не происходит. Она наиболее развита у птиц, получающих сухой и твёрдый корм, а при длительном кормлении влажным кормом и отсутствии гастролитов кутикула постепенно размягчается, истончается и исчезает.

Помимо перетирания корма в мышечном желудке происходят протеолитические процессы. Здесь расщепляется 17-25 % углеводов, 9-11 % жиров. Наиболее высокая интенсивность желудочного пищеварения у гусей: у них переваривается 20-40 % питательных веществ корма.

Содержимое мышечного желудка (химус) по мере его подготовки поступает отдельными порциями в тонкий отдел кишечника, представленный двенадцатиперстной кишкой, в изгибе которой расположена поджелудочная железа, тощей и подвздошной кишкой.

Все петли кишечника подвешены на брыжейке к позвоночному столбу. Длина кишечника зависит от способа питания птицы: у куриных он превышает длину тела в 5-6 раз, у гусиных – в 4-5 раз. У самцов кишечник обычно длиннее, чем у самок.

В тонком отделе завершается процесс расщепления питательных веществ под действием желчи, соков поджелудочной и кишечных желёз и создаются условия для их всасывания. Кишечный сок у птиц содержит энтерокиназу и обладает амилазной, мальтазной, сахаразной и пептидазной активностью (рН = 7,4).

Масса поджелудочной железы у птиц гораздо больше, чем у млекопитающих, что обусловлено интенсивностью пищеварения. Поджелудочный сок обладает протеолитической, амилолитической и липолитической активностью (рН сока = 7,2-7,5). Количество отделяемой желчи у птиц (в пересчёте на 1 кг массы) выше, чем у жвачных животных.

К толстому отделу кишечника относятся парные слепые отростки и прямая кишка (рис. 8). Заселение кишечника микрофлорой происходит после первого приёма корма. Кроме целлюлозолитических бактерий, здесь обитают стрептококки, лактобациллы, кишечная палочка и др.

Рис. 8 - Внутреннее строение курицы:

1 - трахея; 2 - бронхи, 3 - легкие;

4 - сердце; 5 - пищевод; 6 - зоб;

7 - железистый желудок; 8 - мышечный желудок; 9 - селезенка; 10 - печень;

11 - двенадцатиперстная кишка;

12 - тонкий кишечник; 13 - слепая кишка; 14 - толстая кишка; 15 - почки; 16 - клоака

В слепых отростках за счёт микрофлоры происходят следующие процессы:

расщепление клетчатки с участием ферментов микрофлоры;

процессы переваривания азотистых веществ с участием микрофлоры;

процесс протеолиза под влиянием ферментов тонкого отдела кишечника;

синтез витаминов группы В;

всасывание воды и минеральных веществ.

В слепые отростки поступает не весь химус, а только его часть, содержащая мелкие частицы корма. Крупные же частицы, минуя отверстия слепых кишок, проходят дальше и выделяются наружу.

Прямая кишка сравнительно короткая. Ёе длина у кур составляет 6-7 см, у уток 7-9 см.

Всасывание питательных веществ в кишечнике происходит медленно, но благодаря большой поверхности оно вполне обеспечивает организм питательными веществами. Так, площадь слизистой оболочки всего кишечника составляет (см2): у курицы - 1600-2400, у утки - 1200-1800, у гуся – 3700-6000, у индейки – 5000-9300. В целом длина кишечника у птиц небольшая, поэтому корм через желудочно-кишечный тракт проходит относительно быстро: у цыплят 10-14 дневного возраста – за 2-3 часа, у взрослых кур – за 4-5 часов.

Непереваренная часть корма накапливается в прямой кишке, которая открывается в каловый синус, где и происходит формирование кала. Место перехода прямой кишки в клоаку закрывается кольцеобразным внутренним сфинктером. Клоака делится на три отдела: передний (каловый синус, копродеум), средний (мочевой синус, уродеум) и задний (проктодеум). В передний отдел открывается прямая кишка, в средний - мочеполовой синус – мочеточники, семяпроводы у самцов и яйцеводы у самок. Задний отдел заканчивается анальным отверстием, через который выделяется смешанный в мочеполовом синусе кал с мочой (мочевая кислота кристаллизуется и покрывает каловые массы белым налётом), у самок выводятся наружу яйца. Через задний отдел у самок проходит сперма самцов во время спаривания. На его дорсальной стенке у молодняка имеется фабрициева сумка. Секрет, который вырабатывается железами слизистой оболочки клоаки, покрывает яйцо, облегчая его продвижение и формируя на его поверхности после высыхания защитную бактерицидную плёнку. Именно эта плёнка обеспечивает защиту зародыша от проникновения микрофлоры с поверхности яйца.

Печень птиц достаточно крупная (30-175 г), делится на две доли и занимает значительную часть вентральной половины грудобрюшной полости. На правой половине распложен желчный пузырь, которого нет у цесарок и голубей.

У кур в сутки происходит 8-10 актов дефекации. Куры в возрасте 155-175 дней при потреблении 95-151 г корма и 170-310 г воды в сутки выделяют 180-240 г помёта. Количество выделяемого помёта по отношению к количеству потреблённого корма и воды в сутки у взрослых кур составляет 1,5:1, молодок – 1,6:1.

Система органов мочевыделения птиц состоит из парных почек, мочеточников, которые открываются в средний отдел клоаки. Почки окружены воздухоносными мешками, образующими воздушную подушку, выростами костей и сосудами, проходящими в паренхиме органа. У птиц – самок левая почка бывает меньше правой вследствие давления на неё яйцевода. У гусей, уток почки относительно крупнее, чем у птиц семейства куриные. Масса обеих почек у птиц составляет около 1 % от массы тела, у кур – 12-18 г. Почки снаружи покрыты соединительнотканной капсулой, которая делит каждую почку на три дольки (переднюю, среднюю, заднюю) величиной 1-3 мм. Мочевого пузыря и уретры у птиц нет. Почки удлинённые, лежат в углублениях пояснично-крестцового отдела позвоночника и подвздошной кости. От каждой почки отходят мочеточники, которые завершаются в уродеуме клоаки.

Моча птиц - жидкость беловато-серовато-жёлтого цвета, содержащая 96 % воды и 4 % сухих веществ. Объём выделяемой мочи у кур составляет 27-70 мл/ сутки в расчёте на 1 кг массы тела.

В организм птиц существует дополнительный механизм, при помощи которого из организма удаляется избыток минеральных солей. Это носовая железа, расположенная у основания клюва, в углублении лобной кости, около медиального угла глаза. Имеется у куриных и гусиных. При нормальном солевом питании она не активна. При выпаивании солевого раствора гусям железа активизируется и секретирует гипертонический раствор натрия хлорида.

Сердце у птицы четырёхкамерное, большое (до 2 % массы тела). Основание сердца лежит на уровне 1-2-го ребра, верхушка достигает 5-6-го ребра и лежит между долями печени. Частота сердечных сокращений зависит от вида, возраста, физиологической реактивности птицы (табл. 2).

Сердце от окружающих органов отгорожено диафрагмами, окружено межключичным, шейным и передними грудными мешками. Мешки образуют вокруг сердца подушку, охлаждая его и предохраняя от толчков. Крупные кровеносные сосуды расположены на вентральной поверхности крыла и тазовой конечности.

Органы дыхания птиц включают ноздри, носовую полость, верхнюю гортань, трахею, нижнюю гортань, бронхи, лёгкие и воздухоносные мешки (рис. 6).

Таблица 2 - Физиологические данные птиц (по П. Хильбриху)

| Вид птицы | Ректальная температура, °C | Число сердечных уд. в 1 мин. | Число дыхательных дв. в 1 мин. | Половая зрелость, дней |

| Куры яичные | 40,5 - 42,0 | 240 - 340 | 18 - 25 | 120 - 130 |

| Куры мясные | 40,0 - 42,0 | 240 - 340 | 18 - 25 | 130 - 140 |

| Индейки | 40,5 - 41,0 | 90 - 100 | 15 - 20 | 180 - 200 |

| Утки | 40,5 - 41,0 | 190 - 240 | 20 - 40 | 140 - 160 |

| Гуси | 40,5 - 41,0 |

| 15 - 20 | 180 - 200 |

| Фазаны | 40,5 - 42,0 | 240 - 340 | 18 - 25 | 140 - 150 |

| Цесарки | 40,5 - 42,0 | 240 - 340 | 18 - 25 | 150 |

| Голуби | 40,5 - 42,0 | 140 - 400 | 25 - 30 | - |

Ноздри располагаются в основании клюва, не имеют эластичных боковых «крыльев», что не позволяет птице в случае скопления экссудата расширить ноздри, увеличив тем самым приток воздуха. У гусиных в передней части носовой перегородки имеется овальное отверстие, с помощью которого правая и левая половины носовой полости и ноздри сообщаются между собой. Носовые ходы короткие. Под ноздрями у кур имеются чешуйчатые неподвижные носовые клапаны, а вокруг ноздрей – венчик из перьев, предохраняющий носовые ходы от пыли и воды.

В носовой полости благодаря слизистой оболочке происходят фильтрация, подогрев и увлажнение воздуха, освобождение его от пыли. Носовая и ротовая полость сообщаются через нёбную щель, которая у летающих птиц помогает выравнивать перепады давления. Верхняя гортань состоит из трёх хрящей, разделяет поток воздуха и корма, нижняя гортань (расположена в месте бифуркации трахеи) – певчая за счёт расположения наружных и внутренних голосовых перепонок (барабанные перепонки). У некоторых птиц (гусь, селезень) трахеальные кольца сливаются и окостеневают, образуя пузырь – барабан. При воспроизведении звука дополнительными резонаторами являются гортанная, глоточная, носовая и ростовая полости, полости тела, воздухоносные мешки.

Трахея у кур состоит из 110-120 колец, у гусей - из 200 колец. У водоплавающих они окостеневшие. Длина трахеи больше, чем длина шеи за счёт того, что она образует изгибы.

Главные бронхи ветвятся и в виде парабронхов слепо завершаются бронхиолами. Часть разветвлённых бронхов (экзобронхи) проходит насквозь лёгкие (рис. 9), затем расширяются в брюшные воздухоносные мешки - тонкостенные образования, заполненные воздухом. Всего в теле птицы девять основных мешков, в том числе 4 парных, расположенных симметрично по обеим сторонам, и один непарный (рис. 10).

Рис. 9 – Строение легкого птицы: 1 – бронх; 2 – вторичные бронхи; 3 – места соединения вторичных бронхов с воздушными мешками; 4 – бронхиолы

Рис. 10 – Воздушные мешки птицы (вид с брюшной стороны): 1 – трахея; 2 – шейный мешок; 3 – легкое; 4 – межключичный мешок; 5-8 – выросты межключичного мешка; 9 – переднегрудной мешок; 10 – заднегрудной мешок; 11 – брюшной воздушный мешок

Непарный воздухоносный мешок – межключичный. Вдыхательные мешки - брюшные, задние грудные, выдыхательные - передние грудные, шейные, межключичный. Имеются подкожные воздухоносные мешки.

Большинство воздухоносных мешков соединяются с полостями трубчатых костей. Воздухоносные мешки выполняют многочисленные функции помимо газообмена. Они предохраняют тело птицы от перегревания во время полёта, участвуя в вентиляции внутренних органов; уменьшают трение между внутренними органами и выполняют функцию амортизации внутренних органов от толчков, уменьшают плотность тела, выделения водяных паров при высокой температуре окружающей среды, а также облегчают костный аппарат, увеличивают внутрибрюшинное давление при акте дефекации и играют роль резонаторов при подаче голоса.

Воздухоносные мешки - единственная эффективная система охлаждения птиц. Находясь в самых "горячих местах", между и вокруг работающих мышц, в брюшной полости и т.д., воздушные мешки наполняются воздухом, имеющим температуру окружающей среды (а учитывая высокую температуру тела у птиц, которая у разных видов колеблется от 38 ° до 43,5 °C, температура среды в большинстве случаев будет ниже), при этом происходит испарение жидкости со стенок мешков, что способствует охлаждению их стенок, таким образом осуществляя охлаждение тела. А в полёте, когда усиливается мышечная работа, а значит и теплопродукция, учащается и работа сердца и усиливается внешнее дыхание, что будет способствовать интенсивной теплоотдаче. Они же могут являться и термоизоляторами, предотвращая теплообмен между тканями, которые мешки разделяют, в частности это внутренние органы и покровные ткани.

Общий объём воздухоносных мешков в 10 раз больше объёма лёгких. Они составляют до 2 % от массы тела. Лёгкие губчатого строения и не оканчиваются альвеолами, как у млекопитающих, а бронхами соединяются с воздухоносными мешками, приникающими в нижерасположенные участки. Газообмен происходит через капиллярную сеть лёгких; воздухоносные мешки ответственны лишь за сам процесс дыхания птиц и являются временным резервуаром воздуха.

Лёгкие малоэластичны, находятся в костальных перегородках верхней части грудобрюшной полости и не разделены на доли. Респираторным участком являются многочисленные атрии и воздушные капилляры. Каждый парабронх (бронх третьего порядка) является центром шестигранной дольки. В стенке парабронха имеется большое количество мелких отверстий, ведущих в небольшие вздутия воронковидной формы – атрии. Атрии завершаются мельчайшими трубочками диаметром 2-6 мкм – дыхательными капиллярами, стенки которых имеют альвеолообразные вздутия. Дыхательные капилляры могут заканчиваться слепо, а могут анастомозировать друг с другом как в пределах одной дольки, так и между соседними. Так как лёгкие прикреплены к дорсальной стенке грудной клетки, то они не могут расширяться как у млекопитающих. Поэтому лёгкие продуваются воздухом через систему бронхов, а движение воздуха обеспечивается изменением объёма дыхательных мешков. Масса лёгких у взрослых уток составляет 20 г, гусей - 30, индеек - 25, кур – 9 г, что составляет в среднем 1/180 массы птицы.

Различные анатомические структуры дыхательной системы защищены от попадания инородного материала (например, пыли) с помощью механических и иммунных защитных механизмов, которые неравномерно распределены по всему респираторному тракту. Например, трахея и, в меньшей степени, первичные бронхи имеют эффективную слизисторесничатую систему (механическая защита – «очиститель» трахеи), но в трахее содержится мало лимфоидной ткани и клеток, вырабатывающих антитела (иммунная защита).

Циркуляция воздуха в дыхательной системе имеет однонаправленный характер: воздух следует по основному срединному бронху, почти не отдающему ветвей в паренхиму лёгких, проходит в воздухоносные мешки, откуда вновь поступает в лёгкие. Далее воздух переходит в передние воздушные мешки, из которых выталкивается наружу. Через паренхиму лёгких воздух проходит всегда в одном направлении (при вдохе и выдохе) сзади – вперёд, поэтому энергетические возможности у птиц выше, чем у млекопитающих. В дыхательных путях мёртвый объем ограничивается только трахеей, а воздух движется через лёгкие только в одном направлении, причем полный цикл воздух совершает за две пары дыхательных движений (вдох-выдох-вдох-выдох), так называемое двойное дыхание.

Воздух при вдохе по трахее и первичным бронхам попадает преимущественно в задние мешки, при выдохе продвигается в лёгкие. При втором вдохе воздух из лёгких попадает в передние мешки, при втором выдохе выходит наружу. Примечательно, что в дыхательных путях птиц не обнаружено никаких клапанов, так что все причудливые движения воздуха происходят по законам аэродинамики. При газообмене участвует только капиллярная легочная сеть. Интенсивности газообмена способствует наличие противоточной системы кровообращения в лёгких птиц, т.е. кровь и воздух движутся в противоположных направлениях, на встречу друг другу. Из-за этого «более свежие» порции воздуха контактируют с «более артериальной» кровью, что обеспечивает эффективный газообмен. Птицы из 1 л воздуха извлекают 40 мл кислорода (млекопитающие - 30 мл), при этом напряжённость кислорода в артериальной крови больше, а двуокиси углерода меньше, чем в выдыхаемом воздухе!

Птицы имеют две слаборазвитые диафрагмы: лёгочную и грудобрюшную. В результате у птиц нет чёткого деления полости на грудную и брюшную. Поэтому её называют грудобрюшной полостью. Диафрагмальные участки не принимают участия в акте вдоха и выдоха, в связи с этим дыхание птиц осуществляется при активном участии мышц брюшного пресса.

Ритм дыхания частый, так как поверхность лёгких большая. Вдох и выдох - сложный акт с участием поперечной мышцы, грудной кости, поднимателей рёбер.

Частота дыхания колеблется в значительных пределах (табл. 2): чем крупнее птица, тем меньше число дыхательных движений.

Необходимо знать, что дыхательная система не сразу после вылупления приобретает дефинитивные черты. Под влиянием вылупления наблюдается расширение сосудов с замедлением кровотока в них, выход эритроцитов в просвет воздушных капилляров и кровоизлияния в паренхиму лёгких. Этим объясняется большой процент отхода молодняка в первую 2 недели жизни. Железистый аппарат и лимфоидная ткань лёгких достигают полного развития к 2-3 месяцам, лимфоидные образования – к 5-6 месяцам.

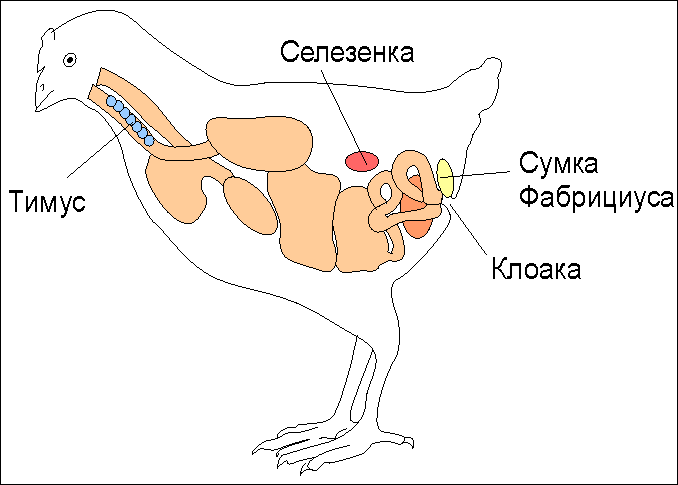

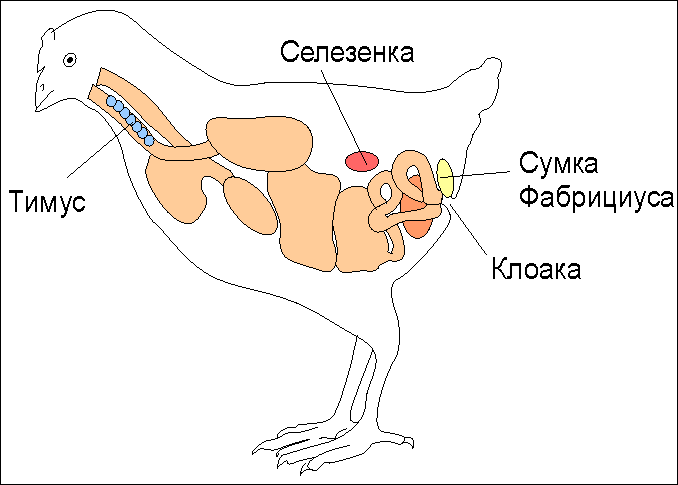

Иммунная система птиц находится на высокой ступени развития, но организована несколько иначе. Центральное звено иммунной системы птиц полностью отделено от системы кровообращения, то есть красный костный мозг является у птиц только органом гемопоэза. Центральными органами иммунной системы являются селезёнка, тимус (располагается в области шеи под поверхностной фасцией вдоль нервно-сосудистого пучка и трахеи) и фабрициева сумка (располагается в стенке клоаки) (рис. 11).

Рис. 11 - Органы лимфатической системы птицы

К вторичным органам иммунной системы относятся гардерова железа (в области глаз), железы слепого отдела толстой кишки, пейеровы бляшки (в кишечнике), дивертикул Меккеля. С началом яйцекладки тимус и фабрициева сумка атрофируется, что ведёт к уменьшению в крови лимфоцитов тимусного, а потом и бурсального и костномозгового происхождения.

У птиц (куриные) отсутствует анатомически выраженные лимфатические узлы, что компенсируется широким распространением лимфоидных образований в стенках лимфатических сосудов в виде многочисленных узелков и скоплений. Только у гусеобразных, как и у млекопитающих, имеются обособленные лимфатические узлы, покрытые снаружи соединительнотканной капсулой и содержащие лимфоидные узелки. Они локализуются в нижней части шеи (шейногрудной) и поясницы (поясничный). При этом для птиц характерно наличие железы третьего века, которая в своей структуре имеет лимфоидные образования. Секрет железы содержит антитела, которые, попадая через носослёзный проток в носовую полость, обеспечивают местный иммунитет слизистых оболочек глаз, носовой и ротовой полостей.

Половые органы самцов состоят из семенников, придатков семенников, семяпроводов и у некоторых птиц (селезней, гусей) из своеобразного пениса – копулятивного органа (рис. 13). Семенники бобовидной или яйцевидной формы, находятся около передней доли почек. Левый семенник больше правого. Придаток семенника небольшой. Семяпровод длинный, извилистый, открывается в средний отдел клоаки (уродеум).

У самок яичник бывает разной величины и формы, которая с возрастом меняется (рис. 12). Располагается возле передней доли почки. Женские половые органы у птиц парные, но правый яичник и яйцевод находятся в редуцированном состоянии (рис. 13). При этом функционирует только левый. Левый яичник птиц сильно развит, интенсивно кровоснабжён для обогащения питательными веществами яйцеклеток; продуцирует гормоны: эстрогены, андрогены и протестерон. У птиц насчитывают до 3605 яйцеклеток.

Рис .12 – Яичник взрослой курицы-несушки

А Б

Рис. 13– Половая система птиц: А- самки; Б – самца

Длина яйцевода у ненесущейся курицы – 10-20 см, у несущейся – 60-90 см. В яйцеводе различают воронку, белковую часть, перешеек, птичью «матку» и влагалище. Яйцевод обладает двигательной активностью, за счёт сокращения мышечных волокон.

Воронка имеет широкое брюшное отверстие, с бахромкой, является местом оплодотворения яйцеклетки. Белковая часть наиболее длинная (осуществляется формирование белковой оболочки яйца), перешеек короткий и переходит в маточную зону (формируется подскорлупная и скорлуповая оболочки). Влагалище является местом временного вместилища готового яйца, выходящего из него в уродеум и затем наружу.

У птиц половая зрелость наступает в 5-6,5 месяцев: у кур – к 140-180-му дню, цесарок – к 150-му, гусей и индеек – к 180-200-му дню жизни. Здоровая курица способна к ежедневному снесению одного яйца. Через 10-30 минут в яичнике происходит очередная овуляция. Полное формирование всех оболочек происходит за 23-24 часа.

Железы внутренней секреции, или эндокринные органы, синтезируют спектр гормонов. К ним относят гипофиз, эпифиз (шишковидная железа), щитовидная и паращитовидные железы, надпочечники, ультимобранхиальные тельца.

У птиц хорошо развита центральная и периферическая нервная система, анализаторы.

Органы слуха птиц состоят из внутреннего и среднего уха, но канал улитки развит сильнее и отделён от мешочка перехватом. Евстахиевы трубы открываются в глотку общим отверстием. Имеется одна слуховая косточка. Наружная раковина отсутствует. Короткий слуховой проход прикрыт кожной складкой, покрытой мелкими жёсткими пёрышками.

Зрение птиц развито хорошо. Глазные яблоки крупные и составляют 0,4-0,6 % массы тела, что обеспечивает большое поле зрения, а боковое их расположение увеличивает обзор. Каждый глаз видит вокруг на 140-170°. Но на бинокулярное зрение приходится всего 20-30° перед клювом. Роговая оболочка глаза плоская. У сельскохозяйственных птиц в сетчатке глаза больше колбочек, воспринимающих яркий свет, меньше – палочек, воспринимающих рассеянный свет, поэтому эти птицы хорошо видят днём, плохо – ночью. Курица замечает кукурузное зерно на расстоянии 4 м, другую птицу - на расстоянии 30 м. Птицы различают красный, светло-коричневый цвета, в голубом и фиолетовом цветах находится граница видимости. Есть верхнее и нижнее веки, лишённые ресниц, мигательная перепонка. Хорошо развита слёзная железа массой 250-300 мг, трубчато-альволярного типа, веретенообразная; имеется Гардерова железа массой до 85 мг, участвующая в иммунных реакциях. Мышцы, обеспечивающие движение глазного яблока, слаборазвиты, глаз малоподвижен. В связи с этим, для того чтобы лучше рассмотреть предметы птицы вынуждены часто вертеть головой.

Обоняние птиц развито слабее других органов чувств. Вкусовые рецепторы находятся на поверхности языка.

Таким образом, птицы имеют анатомо-физиологические особенности, которые сформировались в процессе эволюции.

15