ТЕМА 2: ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ БЕЗ КАРТЫ.

ЦЕЛИ: 1. Научить уч-ся четким действиям при ориентировании.

2. Выработать у уч-ся твердые практические навыки при

ориентировании на местности.

3. Формировать у уч-ся высокие качества и разумную инициативу и

морально – психологические качества.

ВРЕМЯ: 40мин .

МЕСТО: кабинет НВП .

ХОД ЗАНЯТИЯ:

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ – 5 минут.

Сущность и способы ориентирования на местности

Ориентирование на местности имеет важное значение в боевой деятельности командиров подразделений. Оно необходимо при постановке боевых задач подразделениям, выдерживании направления движения, определении в бою достигнутых рубежей и местоположения целей, а также при целеуказании и управлении подразделениями и огнем. В современном бою даже временная потеря ориентировки приводит к нарушению управления и взаимодействия между подразделениями, ставит под угрозу своевременное выполнение боевой задачи. Ошибки в ориентировании, а следовательно, и в определении на местности достигнутых рубежей и положения целей могут резко снизить эффективность применения оружия и боевой техники. Поэтому умение быстро и безошибочно ориентироваться на незнакомой местности в любых условиях обстановки является важным элементом полевой выучки войск.

Ориентиров на местности включает определение направлений на стороны горизонта и своего местоположения относительно окружающих местных предметов и форм рельефа, а также выдерживание намеченного или указанного направления движения. В боевых условиях при ориентировании определяют, кроме того, положение на местности ориентиров, своих войск и войск противника, направление и глубину действий.

Способы ориентирования на местности. Ориентироваться на местности можно по топографической карте, аэрофотоснимкам и с помощью навигационной аппаратуры, установленной на боевых и командно-масштабных машинах. Широко используются в боевой обстановке и простейшие способы ориентирования: по компасу, небесным светилам и признакам местных предметов.

Командиры подразделений ориентируются на местности пре имущественно по карте с использование компаса. Это основной способ ориентирования. На местности, где мало ориентиров или произошли существенные изменения, а также в крупных городах ориентироваться лучше по аэрофотоснимкам. Подробное изображение на них местных предметов и мелких деталей, не помещаемых на картах, позволяет быстро определять свое местоположение и точно выдерживать направление движения. При действиях ночью или на местности, бедной ориентирами, движение совершают, как правило, по азимутам, - заранее подготовленным по карте или аэрофотоснимку. Это достаточно надежный и общедоступный способ ориентирования.

Для надежного и точного ориентирования в сложных - условиях местности и при плохой видимости используют навигационную аппаратуру. Она позволяет в любой момент знать координаты своего местоположения на местности и дирекционный угол направления движения, а также дирёкционный угол на правления на конечный пункт маршрута.

Простейшие способы ориентирования — по компасу, небесным светилам и признакам местных предметов применяются при определении сторон горизонта и выдерживании направления движения.

Ориентирование на - местности может быть общим и детальным.

О б щ е е о р и е н т и р о в а н и е не заключается в приближен ном определении своего местонахождения, направления движения и времени, необходимого для достижения конечного пути движения. Такое ориентирование чаще всего применяется на марше, когда экипажи машин не имеют карт, а используют за ранёе составленные схемы маршрута или списки на селенных пунктов и других ориентиров с указа расстояний между ними. На марше в этом случае необходимо постоянно следить за временем движения, пройденным расстоянием, которое определяют по спидометру машины, и контролировать по схеме (списку) прохождение населенных пунктов и других ориентиров.

Детальное ориентирование заключается в точном определении своего местоположения, положения различных объектов и направления движения. Оно применяется при нанесении на карту результатов разведки противника и местности, определении достигнутых рубежей, целеуказании, движении по азимутам и в других случаях. Точное ориентирование выполняется по карте, аэрофотоснимкам и с помощью навигационной аппаратуры.

Детальное ориентирование заключается в точном определении своего местоположения, положения различных объектов и направления движения. Оно применяется при нанесении на карту результатов разведки противника и местности, определении достигнутых рубежей, целеуказании, движении по азимутам и в других случаях. Точное ориентирование выполняется по карте, аэрофотоснимкам и с помощью навигационной аппаратуры.

Выбор и использование ориентиров

Местные предметы и формы рельефа, относительно которых определяют свое местоположение, положение объектов и целей и указывают направление движения, называются о р и е н т и р а м и. Они выделяются обычно формой, окраской и легко опознаются при обзоре окружающей местности.

Ориентиры подразделяют на площадные, линейные и точечные.

К площадным ориентирам относятся населенные пункты, отдельные массивы леса, рощи, озера, болота и другие объекты, занимающие большие площади. Такие ориентиры легко опознаются и запоминаются при изучении местности.

Линейные ориентиры — это местные предметы и фор мы рельефа, имеющие большую протяженность при сравнительно небольшой ширине, например дороги, реки, каналы, линии электропередач, узкие лощины и т. п. Они используются, как правило, для выдерживания направления движения.

К точечным ориентирам относятся постройки башенного типа, трубы заводов и фабрик, ретрансляторы, мосты, путепроводы, перекрестки дорог, ямы, карьеры и другие местные предметы и формы рельефа, занимающие небольшую площадь. Такие ориёнтиры используют обычно для точного определения своего местоположения на местности, положения целей, указания секторов (полос) огня и наблюдения.

Обеспечение надежного ориентирования подразделения на местности во многом зависит от правильного выбора ориентиров. При выдерживании направления движения днем выбирают ориентиры, которые могут быть легко опознаны еще при подходе к ним, например, отдельные рощи и деревья, постройки башенного типа, то есть в основном точечные ориентиры. По мере продвижения выбирают новые ориентиры. При ограниченной видимости используют в основном линейные ориентиры для выдерживания направления движения.

Зимой снежные заносы сглаживают складки рельефа, и делают их малозаметными издали. Поэтому использование форм рельефа зимой в качестве ориентиров затруднено. В этих условиях следует выбирать наиболее выделяющиеся местные предметы темной окраски, так как они лучше просматриваются на фоне снежного покрова.

При выборе ориентиров следует учитывать и такую особенность, В движении при обзоре местности с разных точек ее вид, а следовательно, и вид ориентиров, их взаимного расположения резко меняются. Особенно это характерно для горной местности. Отдельные формы рельефа и местные предметы, назначенные в качестве ориентиров, могут теряться из виду при движении по горным дорогам.

Таким образом, при выборе ориентиров необходимо всегда учитывать условия, в которых подразделение будет действовать на местности.

В боевой обстановке наряду с определением своего местоположения и направления движения ориентиры используют для целеуказания, управления подразделением и огнем. Они назначаются старшим начальником. В необходимых случаях командиры подразделений выбирают дополнительные ориентиры. В качестве ориентиров следует выбирать наиболее устойчивые местные предметы и формы рельефа, например, высоты, насыпи, развилки дорог, которые могут сохраниться на поле боя.

Ориентиры выбирают по возможности равномерно по фронту и в глубину, чтобы обеспечить быстрое и точное указание место положения цели. Выбранные ориентиры нумеруют справа налево и по рубежам от себя в сторону противника. Каждому ориентиру для удобства запоминания дают условное наименование, соответствующёе его внешним отличительным признакам, например: высота «Плоская», роща «Длинная», «Желтый обрыв». Номера и наименования ориентиров, назначенных старшим начальником, не изменяют.

По ориентирам командир подразделения ставит задачи подчиненным. Например: «Наблюдать в секторе: справа ориентир второй — высота Плоская», слева ориентир третий — «Желтый обрыв» или «Сектор огня: справа ориентир пятый—сломанное дерево, слева ориентир первый — роща «длинная».

Целеуказание на местности

Общие правила и способы целеуказания. Умение быстро и правильно указывать цели, ориентиры и другие объекты на местности имеет важное значение для управления подразделением и огнем. Целеуказание может производиться как непосредственно на местности, так и по карте или аэрофотоснимку.

Положение целей на местности указывают в строго установленном порядке, кратко, ясно и точно. Передающий и принимающий целеуказание должны иметь общие ориентиры и твердо знать их расположение, иметь единое кодирование объектов местности.

Целеуказание на местности выполняют различными способами: от ориентира, по азимуту и дальности до цели, от направления движения, по азимутальному указателю (башенному угломеру), наведением оружия на цель, трассирующими пулями (снарядами) и сигнальными ракетами.

Целеуказание от ориентира—наиболее распространенный способ. Вначале называют ближайший к цели ориентир, затем величину угла между направлением на ориентир и направлением на цель в тысячных и удаление цели от ориентира в метрах. Например: «Ориентир второй, вправо сорок, дальше двести, у отдельного куста — пулемет». Если передающий и принимающий цель имеют приборы наблюдения, то вместо удаления цели от ориентира в метрах можно указывать вертикальный угол между ориентиром в целью в тысячных. Например: «Ориентир пятый, влево тридцать, ниже десять — боевая машина в окопе». Малозаметные цели указывают последовательно— вначале называют хорошо заметный предмет, а затем от этого предмета цель: «Ориентир третий, влево двадцать — сломанное дерево, дальше двести — отдельный куст, правее — наблюдатель».

По азимуту и дальности до цели. Азимут направления на цель определяют с помощью компаса в градусах, а дальность до нее—с помощью прибора наблюдения или глазомерно в метрах. Получив эти данные, передают их. Например: «Азимут тридцать пять, дальность шестьсот — танк в окопе». Этот способ чаще всего используют на местности, где мало ориентиров.

От направления движения. Указывают расстояние в метрах вначале по направлению движения, а затем от направления движения, до цели: Прямо восемьсот, вправо триста — боевая машина ПТУР».

По азимутальному указателю (башенному угломеру). Угольник прицела совмещают с целью и, прочитан установку азимутального указателя, докладывают направление на цель, ее наименование и дальность. Например: «Тридцать пять ноль-ноль, противотанковое орудие на опушке рощи, семь сот».

Наведением оружия на цель. Способ применяют, когда дающий в принимающий целеуказание находятся рядом, например в танке. В этом случае орудие направляют на цель и указывают наименование цели и дальность до нее в метрах, например: «Бронетранспортер, пятьсот».

Трассирующими пулями (снарядами) и сигнальными ракетами. При указании целей этим способом заранее устанавливают порядок и длину очередей (цвет ракет), а для приема целеуказания назначают наблюдателей, которые докладывают о появлении сигналов.

Определение направлений на стороны горизонта

Направления на стороны горизонта взаимосвязаны между собой. Если известно хотя бы одно из них, например на север, то в противоположном направлении будет юг, справа — восток, а слева — запад. В некоторых случаях при указании на правления движения, описании местоположения и направления линейных объектов или границ используют промежуточные направления между сторонами горизонта. Например: «Двигаться в юго-западном направлении» или «От высоты «Безымянная» граница проходит 1650 м в северо-северо- восточном направлении».

Направления на стороны горизонта взаимосвязаны между собой. Если известно хотя бы одно из них, например на север, то в противоположном направлении будет юг, справа — восток, а слева — запад. В некоторых случаях при указании на правления движения, описании местоположения и направления линейных объектов или границ используют промежуточные направления между сторонами горизонта. Например: «Двигаться в юго-западном направлении» или «От высоты «Безымянная» граница проходит 1650 м в северо-северо- восточном направлении».

Направления на стороны горизонта определяют чаще всего по компасу, небесным светилам и некоторым признакам местных предметов.

Устройство магнитного компаса. При ориентировании на местности наиболее широко применяются компас. Адрианова и артиллерийский компас АК.

Ко м п а с А д р и а н о в а состоит из корпуса 1, в центре которого на острие иглы помещена магнитная стрелка 3. В нерабочем состоянии магнитная стрелка прижата к стеклянной крышке тормозом 6. При незаторможенном состоянии стрелки ее северный конец устанавливается в направлении на Северный магнитный полюс, а южный—в направлении на Южный магнитный полюс.

Круговая шкала (лимб) 2 разделена на 120 делений, цена деления 30. Шкала имеет двойную оцифровку: внутреннюю — по ходу часовой стрелки от 0 до 3600 через 15° (5 делений шкалы) и внешнюю — против хода часовой стрелки через 5 больших делений угломера (10 делений шкалы). Для визиров на местные предметы и снятия отсчетов по шкале компаса на вращающемся кольце закреплено визирное приспособление (целик и мушка) 4 и указатель 5 отсчета. Северный конец магнитной стрелки, указатели отсчетов и деления на шкале через 90° покрыты светящейся в темноте краской, что облегчает пользование компасом ночью.

Круговая шкала (лимб) 2 разделена на 120 делений, цена деления 30. Шкала имеет двойную оцифровку: внутреннюю — по ходу часовой стрелки от 0 до 3600 через 15° (5 делений шкалы) и внешнюю — против хода часовой стрелки через 5 больших делений угломера (10 делений шкалы). Для визиров на местные предметы и снятия отсчетов по шкале компаса на вращающемся кольце закреплено визирное приспособление (целик и мушка) 4 и указатель 5 отсчета. Северный конец магнитной стрелки, указатели отсчетов и деления на шкале через 90° покрыты светящейся в темноте краской, что облегчает пользование компасом ночью.

А р т и л л е р и й с к и й к о м п а с (АК) состоит из корпуса и угломерной шкалы З в корпусе 2 лимба. Шкала разделена на 60 делений, цена деления 1-00. Счет делений воз растает по ходу часовой стрелки. На корпусе компаса неподвижно закреплено визирное приспособление (целик и мушка). Вращение корпуса лимба позволяет, не изменяя положения компаса, быстро совмещать нулевое деление шкалы с северным концом магнитной стрелки. На внутренней стороне откидной крышки 4 компаса помещено металлическое зеркало а, которое дает возможность при визировании на предмет контролировать положение магнитной стрелки. На крышке имеется вырез б для визирования и защелка в.

Тормоз магнитной стрелки действует автоматически. При закрытом положении крышки стрелки опущен вниз и стрелка том положении крышки выступ приводится в рабочее положение.

На защитном стекле компаса нанесена белая полоса — директриса, точно совмещенная по направлению с нулевым диаметром лимба, что облегчает работу с компасом ночью.

На одной из сторон корпуса компаса нанесена миллиметровая шкала для измерения расстояний по карте.

Подобным образом устроен и компас «Турист-2». Надписи шкалы лимба в этом компасе даны в градусах, цена одного деления 5°.

При спортивном ориентировании часто пользуются спортивным компасом. Коробка этого компаса заполнена специальной жидкостью, поэтому магнитная стрелка быстро успокаивается и почти не колеблется при беге спортсмена. Некоторые модели спортивных компасов имеют лупу для чтения карты и шайбу шагомер для фиксирования сотен пар или троек шагов. деления отсчетной шкалы компаса оцифрованы, как правило, в градусах.

Правила обращения с компасом. Чтобы установить пригодность компаса, надо проверить чувствительность магнитной стрелки. Для этого к компасу в рабочем состоянии подносят какой-нибудь металлический предмет и затем его убирают. Если магнитная стрелка после каждого смещения устанавливается на прежнем отсчете, она достаточно чувствительна. При работе с компасом следует всегда помнить, что под влиянием сильных электромагнитных полей или близко расположенных металлических предметов стрелка отклоняется от направления вдоль магнитного меридиана. Поэтому при определении сторон горизонта необходимо отходить от линий электропередачи, железнодорожного полотна, боевой техники и крупных металлических предметов на расстояние 40—50 м.

Определение направлений на стороны горизонта по компасу. Вращением кольца устанавливают указатель отсчета, расположенный против мушки, на нулевой отсчет по шкале, а компас примерно в горизонтальное положение. Затем отпускают тормоз магнитной стрелки и поворачивают компас в горизонтальной плоскости так, чтобы северный конец стрелки совпал с нулевым отсчетом шкалы. Затем, не меняя положения компаса, визируют через целик и мушку, замечают на линии визирования удаленный ориентир, который используют для указания направления на север с точки стояния.

Определение направлений на стороны горизонта по небесным светилам. При отсутствии компаса или в районах магнитных аномалий стороны горизонта можно приближенно определить днем по Солнцу, а ночью — по Полярной звезде или Луне.

В Северном полушарии Солнце восходит летом примерно на северо-востоке (рис. 9. 5), а заходит на северо-западе. Зимой оно восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе. Лишь дважды в год Солнце восходит точно на востоке и заходит на западе (периоды равноденствия, когда день равен ночи, примерно 21 марта и 23 сентября). В 13 ч местного времени, а летом в 14 ч местного времени над территорией СНГ Солнце находится на юге в наивысшей точке над горизонтом (в зените) и тени от местных предметов имеют наименьшую длину и направлены на север. По мере перемещения Солнца тени смещаются на восток.

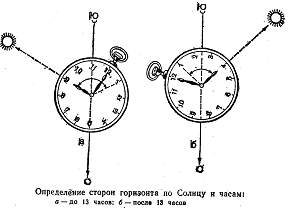

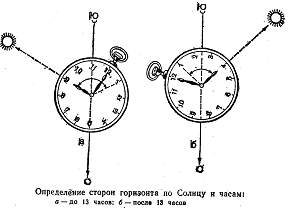

Для определения сторон горизонта по Солнцу в любое время дня используют наручные часы. Их устанавливают так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце.

Угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 1 (по летнему времени — на цифру 2) на циферблате делят пополам. Биссектриса этого угла указывает приблизительно на правление

на юг. Угол делят пополам потому, что Солнце совершает кажущийся путь вокруг Земли за 24 ч. За это время часовая стрелка обходит весь циферблат дважды. Поэтому биссектриса угла показывает направление, в котором светило должно находиться в полдень, то есть направление на юг.

Рассмотренный способ дает сравнительно правильные результаты в северных широтах и зимой. Летом и особенно в южных широтах ошибки могут достигать более 25°.

Направление на юг можно определить по Солнцу и таким способом. Известно, что видимое перемещение Солнца по небосклону составляет примерно 15° в час. Если, например, в 16.00 спроектировать светило на линию горизонта, заметить в этом направлении ориентир и отложить от него влево (на восток) 45 то это направление и будет направлением на юг.

Направление на юг можно определить по Солнцу и таким способом. Известно, что видимое перемещение Солнца по небосклону составляет примерно 15° в час. Если, например, в 16.00 спроектировать светило на линию горизонта, заметить в этом направлении ориентир и отложить от него влево (на восток) 45 то это направление и будет направлением на юг.

Полярная звезда всегда находится на севере. Ночью на без облачном небе ее легко найти по созвездию Большой Медведицы. Через две крайние звезды Большой Медведицы нужно мысленно провести прямую линию и отложить на ней пять раз отрезок, равный расстоянию между крайними звездами. Конец пятого отрезка укажет положение Полярной звезды, которая находится в созвездии Малой Медведицы (конечная звезда малого ковша). Полярная звезда может служить надежным ориентиром для выдерживания направления движения, так как ее положение на небосклоне с течением времени практически не изменяется. Точность определения направления по Полярной звезде составляет 2-30.

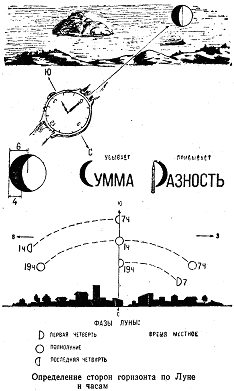

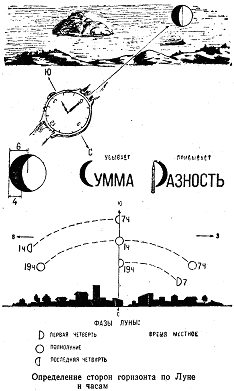

По Луне стороны горизонта определяют более точно, когда виден весь ее диск (полнолуние). Полная Луна в любое время находится в стороне, противоположной Солнцу. Разница во времени их местоположения составляет ровно 12 ч. Эта разница на циферблате часов не видна, так как в 1 ч и в 13 ч (соответственно в 2 ч и в 14 ч по летнему времени) часовая стрелка будет находиться на одном и том же месте. Поэтому стороны горизонта по полной Луне определяют так же, как и по Солнцу.

Если Луна неполная (прибывает или убывает), то нужно вначале разделить на глаз радиус диска Луны на шесть равных частей, определить, сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны, и заметить время по часам. Затем из этого времени вычесть (если Луна прибывает) или прибавить (если Луна убывает) количество частей, содержащихся в поперечнике видимого серпа Луны. Полученная разность или сумма покажет час, когда в том направлении, в котором находится Луна, будет находиться Солнце. После этого Луну рассматривают как Солнце, направляют на нее ту цифру циферблата, которая соответствует рассчитанному часу, и находят направление на юг, как это делается по Солнцу и часам.

Например, время наблюдения З ч 30 мин. Видимая часть диска Луны в поперечнике содержит по оценке на глаз три шестых радиуса ее диска. Луна убывает. Следовательно, Солнце будет находиться в том направлении, где в данное время находится Луна, в 6 ч 30 мин (3,30+3,00=6,30). Направляем цифру 6 на циферблате часов на Луну. Угол между цифрами б и 1 делим пополам и получаем направление на юг.

Чтобы не ошибиться, когда брать разность, а когда сумму, полезно пользоваться мнемоническим правилом, показанным на рисунке.

Определение сторон горизонта по признакам местных предметов. В некоторых случаях стороны горизонта могут быть определены по признакам местных предметов. Этот способ менее надежный, чем рассмотренные ранее. Поэтому для определения сторон горизонта полезно использовать по воз несколько признаков.

Многие признаки обусловлены расположением местных предметов по отношению к Солнцу:

мхи и лишайники на коре деревьев, на больших камнях, скалах, старых деревянных строениях сосредоточены преимущественно на северной стороне. Если мох растет по всему стволу дерева, то на северной стороне его больше, особенно около корня;

мхи и лишайники на коре деревьев, на больших камнях, скалах, старых деревянных строениях сосредоточены преимущественно на северной стороне. Если мох растет по всему стволу дерева, то на северной стороне его больше, особенно около корня;

кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной. Особенно хорошо это заметно на березе;

в жаркое время года на стволах хвойных деревьев выделяется больше смолы с южной стороны;

весной на северных окраинах лесных полян трава более густая, чем на южных; около отдельных деревьев, столбов, больших камней трава растет гуще с южной стороны;

На местности имеются и другие признаки, по которым можно определить направления на стороны горизонта, например по господствующим ветрам в данной местности, если заранее известно их направление. В больших лесных массивах просеки прорубают обычно по линиям север — юг и запад — восток.

В жизни командира время играет важную роль.- Командиру всегда нужно быть ориентированным во времени, знать по какому времени воюет противник.

муравейники, как правило, находятся к югу от ближайших деревьев и пней, южная сторона их более пологая, чем северная;

снег быстрее подтаивает на южных склонах, в результате подтаивания на снегу образуются зазубрины — шины, направленные к югу.

В основу времени, по которому мы живем, положено солнечное время. В связи с тем что земной шар совершает один оборот вокруг своей оси за 23 ч 56 мин 4 с, пользоваться таким временем неудобно, так как один и тот же час в течение года приходится на различное время дня и ночи. Поэтому для определения времени принято среднее солнце — фиктивная точка, равномерно движущаяся по небесному экватору. С такой скоростью, что в своем годичном движении она всегда одновременно с истинным Солнцем проходит через то весеннего равноденствия, когда день равен ночи. Началом от счета времени служит момент нижней кульминации (кульминация — прохождение Солнца через меридиан точки стояния) среднего солнца, то есть средняя полночь. Периоды времени выражаются в долях средних солнечных суток — средних солнечных часах, минутах и секундах. Видимое движение истинного Солнца неравномерное, а фиктивного (вычисленного) среднего солнца — равномерное. Разность между истинным и средним солнечным временем колеблется от —14 до +16 мин

В основу времени, по которому мы живем, положено солнечное время. В связи с тем что земной шар совершает один оборот вокруг своей оси за 23 ч 56 мин 4 с, пользоваться таким временем неудобно, так как один и тот же час в течение года приходится на различное время дня и ночи. Поэтому для определения времени принято среднее солнце — фиктивная точка, равномерно движущаяся по небесному экватору. С такой скоростью, что в своем годичном движении она всегда одновременно с истинным Солнцем проходит через то весеннего равноденствия, когда день равен ночи. Началом от счета времени служит момент нижней кульминации (кульминация — прохождение Солнца через меридиан точки стояния) среднего солнца, то есть средняя полночь. Периоды времени выражаются в долях средних солнечных суток — средних солнечных часах, минутах и секундах. Видимое движение истинного Солнца неравномерное, а фиктивного (вычисленного) среднего солнца — равномерное. Разность между истинным и средним солнечным временем колеблется от —14 до +16 мин

Поясное, декретное и летнее время. Система учета времени по часовым поясам была введена во многих странах мира в конце ХIХ в. Суть ее заключается в следующем. Поверхность земного шара делится на 24 часовых пояса по числу часов в сутках. Каждый пояс имеет единый счет времени по среднему меридиану. Пояса пронумерованы с запада на восток от нулевого до 23-го. Время в соседних поясах отличается ровно на 1 ч. Границами, часовых поясов в морях и океанах, а также в малообжитых районах служат меридианы, отстоящие на 7, 50 к востоку и западу от среднего меридиана каждого пояса. В обжитых районах границы часовых поясов проходят по государственным и административным границам и естественным рубежам (рекам, горным хребтам и т. п.), расположенным вблизи граничных меридианов пояса.

Счет среднего солнечного времени во всем мире ведется от начального меридиана Гринвичской обсерватории (вблизи Лондона), проходящего посредине нулевого гринвичского пояса. Время нулевого гринвичского пояса называется западно-европейским временем.

К востоку от нулевого пояса проходит 1-й пояс, время которого известно как среднеевропейское. Оно опережает на один час гринвичское.

Поясное время в СССР было введено в 1919 г. На территории СНГ пояса имеют номера от 2-го до 12-го включительно.

Поясное время в обычной жизни называют м е с т н ы м временем. При точных астроном определениях местное время рассчитывают для каждого пункта в зависимости от его долготы.

В 1930 г. в СССР принято время, идущее на 1 ч впереди поясного, называемое декретным временем. Декретное время 2-го часового пояса, принятое в Москве, называют московским временем. Показания часов, идущих по московскому времени, опережают среднее солнечное время меридиана Москвы приблизительно на 0,5 ч.

В 1981 г. в СССР принято время, иду на 1 ч впереди декретного, называемое летним. Одновременно были уточнены границы часовых поясов. Летнее время вводится ежегодно на период с 1 апреля до 1 октября.

Таким образом, в повседневной жизни мы пользуемся средним солнечным, поясным (местным декретным, а с 1 апреля до 1 октября и летним временем.

В астрономии часто используют звездные системы счета времени, в которых началом счета служит момент верхней кульминации точки весеннего равноденствия на каком-либо меридиане, а периоды времени выражаются в долях звездных суток, то есть в звездных часах, минутах и секундах.

Оперативное время - это условное время (дата, часы, ми нуты), применяемое в боевой обстановке и на учениях.

Оперативное время - это условное время (дата, часы, ми нуты), применяемое в боевой обстановке и на учениях.

Определение и выддерживание направлений на местности

Направление движения или действий, а также направление на местный предмет (цель) определяют и указывают величиной магнитного азимута или горизонтального угла, измеряемого от начального на правления на какой-нибудь удаленный ориентир.

Магнитный азимут — горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана до направления на предмет. Его значения могут быть от 0 до 3600.

Магнитный азимут направления определяют с помощью компаса в таком порядке. Отпускают тормоз магнитной стрелки и поворачивают ком пас в горизонтальной плоскости до тех пор, пока северный конец стрелки не установится против нулевого деления шкалы. Затем, не меняя положения компаса, устанавливают визирное приспособление так, чтобы линия визирования через целик и мушку совпала с направлением на предмет. Отсчет по шкале против мушки будет соответствовать величине определяемого магнитного азимута направления на местный предмет. М агнитный азимут

агнитный азимут

на отдельное дерево равен 330°.

Азимут направления с точки стояния на местный предмет

называется прямым магнитным азимутом. В некоторых случаях, например для отыскания обратного пути, используют о б р а т н ы й а з и м у т, который отличается от прямого на 180°. Обратный азимут (от отдельного дерева на точку стояния) равен 150°.

Для определения направления на местности по заданному магнитному азимуту необходимо установить на шкале ком паса против мушки отсчет, равный значению заданного магнитного азимута. Затем, отпустив тормоз магнитной стрелки, повернуть компас в горизонтальной плоскости так, чтобы северный конец стрелки установился против нулевого деления шкалы. Не меняя положения компаса, заметить на местности по линии визирования через целик и мушку какой-нибудь уда ленный ориентир. Направление на ориентир и будет направлением, соответствующим заданному азимуту.

Выдерживание направления движения. Важное значение при ориентировании имеет умение двигаться прямолинейно, особенно на закрытой местности. Так как шаг одной ноги человека меньше шага другой ноги, человек незаметно для себя отклоняется в сторону, если не следит за направлениём движения.

Для выдерживания направления движения без компаса чаще всего используют линейные ориентиры (просеки, ручьи, опушки леса и т. п.). На открытой или полузакрытой местности в этих целях используют точечные ориентиры (постройки башенного типа, отдельные строения, выделяющиеся формы рельефа и др.), которые видны издали. Чтобы точно выйти к выбранному или указанном удаленному местному предмету (ориентиру) на полузакрытой местности, где он может теряться из виду, в исходной точке в створе с удаленным ориентиром намечают ориентир, который будет виден на всем участке по ходу движения, и продвигаются к нему. Достигнув его, вновь намечают ориентир по направлению движения. Такие ориентиры называются п р о м е ж у то ч н ы м и. Легко выдерживать направление движения по небесным светилам; днем — по Солнцу, а ночью — по Луне и ярким созвездиям. Они служат в с п о м о г а т е л ь м ы м и ор и е н т и р а м и. Следует лишь помнить, что Солнце и Луна перемещаются по небосводу за один час на 15°, и учитывать эту особенность при длительном движении в закрытой местности. Вспомогательными ориентирами могут служить пики горных вершин и другие выделяющиеся местные предметы, расположенные по ходу движения или в. стороне от маршрута и хорошо видимые издали.

Чтобы найти при необходимости обратный путь, по ходу движения замечают и запоминают отдельные, наиболее выделяющиеся предметы или делают заметки на развилках дорог, перекрестках просек в лесу кустарнике.

Движение по азимутам

Сущность движения по азимутам заключается в выдерживании на местности заданных направлений и расстояний. Направления движения выдерживают с помощью компаса или гирополукомпаса; расстояния измеряют шагами или по спидометру.

Данные необходимые для движения по азимутам (магнитные азимуты направлений между точками поворота на маршруте и расстояния между ними), определяют по крупномасштабной карте.

Подготовка данных для движения по азимутам включает изучение местности по карте, выбор маршрута и ориентиров на его участках, определение магнитных азимутов направлений и рас стояний между выбранными ориентирами, оформление данных на карте или составление схемы (таблицы) движения.

При изучении местности оценивают ее проходимость, маскировочные и защитные свойства, определяют труднопроходимые и непроходимые препятствия и пути их обхода.

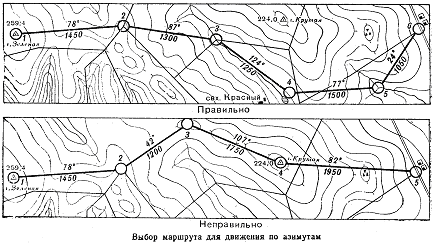

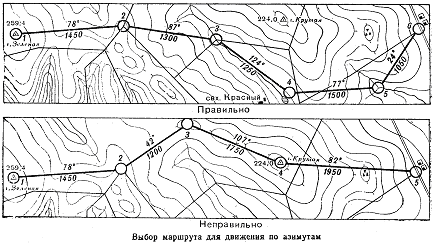

Начертание маршрута зависит от характера местности, наличия ориентиров на ней в условий предстоящего движения. Главное — это выбрать маршрут, позволяющий быстрый и скрытный от противника выход к назначенному пункту (объекту).

Маршрут выбирают с таким расчетом, чтобы он имел минимальное количество поворотов. Точки поворота маршрута намечают у ориентиров, которые можно легко опознать на местности (постройки башенного типа, перекрестки дорог, мосты, путепроводы, геодезические знаки).

Расстояния между ориентирами при движении по маршруту днем пешим порядком не должны превышать 1—2 км, а при движении на машине и выдерживании направлений движения по гирополукомпасу—6—10 км для движения ночью ориентиры по маршруту намечаются чаще.

Расстояния между ориентирами при движении по маршруту днем пешим порядком не должны превышать 1—2 км, а при движении на машине и выдерживании направлений движения по гирополукомпасу—6—10 км для движения ночью ориентиры по маршруту намечаются чаще.

Чтобы обеспечить скрытный выход к указанному пункту, маршрут намечают по лощинам, массивам растительности и другим объектам, обеспечивающим маскировку движения. Необходимо избегать передвижений по гребням возвышенностей и открытым участкам. Примерный вариант выбора маршрута показан на рисунке.

Выбранные ориентиры обводят кружками и соединяют прямыми линиями. Линии маршрута, которые не пересекают вертикальную линию координатной сетки, полезно продолжить до пересечения с ближайшей из них, что в дальнейшем удобнее было измерять дирекционные углы.

Дирекционные углы направлений по маршруту измеряют транспортиром или артиллерийским кругом, которые обеспечивают точность измерения угла с ошибкой 1—2°. для более точного измерения углов по карте используют хордоугломер.

Измеренные дирекционные углы направлений переводят в магнитные азимуты.

Расстояния между выбранными по маршруту движения ориентирами измеряют с помощью циркуля-измерителя и линейного масштаба или линейки с миллиметровыми делениями. Если маршрут намечен по холмистой (горной) местности, то в измеренные по карте расстояния вводится поправка за рельеф.

Таблица 2

| № точки | Участок пути | Магнитный азимут, * | Расстояние, м | Время, мин | Расстояние, пары шагов |

| 1 | Сарай-курган | 35 | 675 | 10 | 450 |

| 2 | Курган – развилка просеки и дороги | 338 | 750 | 11 | 500 |

| 3 | Развилка просеки и дороги – башня | 47 | 930 | 14 | 633 |

| 4 | Башня – труба под дорогой | 346 | 980 | 15 | 653 |

Определенные значения магнитных азимутов и расстояний тщательно проверяют, так как грубая ошибка измерения хотя бы одного азимута или расстояния приводит к отклонению от намеченного маршрута и в конечном счете к потере ориентировки.

Данные, необходимые для движения по азимутам, оформляют на карте, а если карту с собой не берут, составляют схему маршрута или таблицу (табл. 2).

Схему составляют в такой последовательности. На чистый лист бумаги переносят с карты начальную точку, ориентиры на поворотах и конечную точку маршрута. Расположение ориентиров на схеме должно быть подобно их положению на карте. Все ориентиры изображают на схеме такими же условными знаками, как и на карте. Затем ориентиры нумеруют и соединяют прямыми линиями. Против каждой линии выписывают исходные данные для движения в виде дроби: в числителе—магнитный азимут, в знаменателе—расстояние в метрах и время движения в минутах. Если движение по азимутам будет совершаться пешим порядком, то расстояние в метрах переводят в пары шагов и выписывают на схему в скобках.

Схему составляют в такой последовательности. На чистый лист бумаги переносят с карты начальную точку, ориентиры на поворотах и конечную точку маршрута. Расположение ориентиров на схеме должно быть подобно их положению на карте. Все ориентиры изображают на схеме такими же условными знаками, как и на карте. Затем ориентиры нумеруют и соединяют прямыми линиями. Против каждой линии выписывают исходные данные для движения в виде дроби: в числителе—магнитный азимут, в знаменателе—расстояние в метрах и время движения в минутах. Если движение по азимутам будет совершаться пешим порядком, то расстояние в метрах переводят в пары шагов и выписывают на схему в скобках.

После этого наносят на схему стрелку север — юг и дополнительно показывают в стороне от маршрута, а также по маршруту ориентиры, которые могут быть использованы при движении как промежуточные или вспомогательные.

В тех случаях, когда требуется выдержать лишь общее на правление движения, например направление наступления, схему (таблицу) движения не составляют. Азимут направления движения определяют непосредственно на местности по компасу и объявляют устно.

Порядок движения по азимутам. При движении подразделения по азимутам назначается ведущий (направляющий), который определяет по компасу и выдерживает направления движения. Кроме того, назначают двух человек, которые ведут счет парам шагов. Расстояния, указанные в мётрах на схеме (в таблице), переводят в пары шагов с учетом величины шага каждого счетчика.

На исходной точке маршрута направляющий определяет по компасу нужное направление движения, заданное магнитным азимутом на первую точку поворота маршрута, замечает в этом направлении промежуточный ориентир, стрелку компаса ставит на тормоз и начинает движение по возможности по прямой линии. За ним следуют счетчики пар шагов. Достигнув промежуточного ориентира, направляющий вновь определяет направление движения по компасу, намечает следующий промежуточный ориентир и движется к нему. Таким образом, он выходит к первой точке поворота маршрута. Затем все действия повторяются. Если промежуточных ориентиров не видно, то направления движения выдерживают по компасу. Для выдерживания направлений движения используют также линейные ориентиры или следы от движения боевых машин (лыж). На открытой местности на правление движения можно выдерживать по створу, оставляя позади себя через известные промежутки какие-нибудь створные знаки (веху, кол и т. п.). Оглядываясь на эти знаки, следят, чтобы направление движения не уклонялось от створной линии.

Если возникнет необходимость вернуться обратно по тому же маршруту, все азимуты направлений движения по участкам следует перевести в обратные.

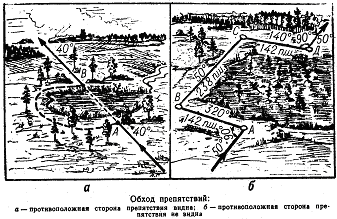

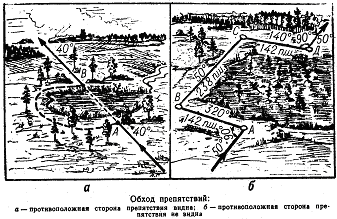

Обход препятствий. При движении по азимутам могут встречаться как естественные, так и искусственные препятствия (заболоченные участки, минные поля, лесные завалы и т. п.), которые легче обойти, чем преодолеть. Порядок обхода зависит от ширины и характера препятствий. Если противоположная сторона препятствия видна, то в точке А записывают количество пройденных пар шагов. Затем на противоположной стороне препятствия в направлении движения замечают какой-либо ориентир (точку В), определяют до него расстояние простейшим способом и прибавляют к длине пройденного пути. После этого обходят препятствие по его границе. В точке В определяют по компасу нужное направление и продолжают движение к очередной точке поворота маршрута.

В некоторых случаях замеченный за препятствием ориентир (точку В) бывает трудно опознать при подходе к нему. Чтобы проконтролировать правильность выхода к ориентиру, в точке А оставляют какую-нибудь заметку, например ставят веху или делают затес на дереве. При выходе в точку В определяют величину магнитного азимута на точку А (обратный азимут), который отличается от азимута заданного направления на 1800. Провизировав на точку А по обратному азимуту и убедившись, что это направление точно совпадает с направлением на точку А, продолжают движение.

Если противоположная сторона препятствия не видна, то при выходе в точку А изучают местность и намечают сторону, по которой легче обойти препятствие. После этого по компасу определяют азимут направления вдоль границы препятствия (320°) и начинают движение, веди счет парам шагов, до его границы. При этом необходимо строго выдерживать прямолинейность движения. На границе препятствия в точке В (любая точка на местности) делают остановку и определяют на правление движения по азимуту, соответствующему направлению основного маршрута (50°). По этому направлению движутся до выхода за препятствие (до точки С). В точке С определяют направление движения, параллельное линии АВ то есть обратный азимут направления АВ (140°). двигаясь по направлению линии СД, отсчитывают количество пар шагов, равное измеренному по линии АВ, то есть 142 пары -шагов.

Если противоположная сторона препятствия не видна, то при выходе в точку А изучают местность и намечают сторону, по которой легче обойти препятствие. После этого по компасу определяют азимут направления вдоль границы препятствия (320°) и начинают движение, веди счет парам шагов, до его границы. При этом необходимо строго выдерживать прямолинейность движения. На границе препятствия в точке В (любая точка на местности) делают остановку и определяют на правление движения по азимуту, соответствующему направлению основного маршрута (50°). По этому направлению движутся до выхода за препятствие (до точки С). В точке С определяют направление движения, параллельное линии АВ то есть обратный азимут направления АВ (140°). двигаясь по направлению линии СД, отсчитывают количество пар шагов, равное измеренному по линии АВ, то есть 142 пары -шагов.

В точке Д определяют по азимуту направление движения, соответствующее направлению движения до выхода к препятствию’ (50°); к количеству пар шагов,

измеренному до точки А, прибавляют расстояние ВС (238 пар шагов) и продолжают движение к намеченной ранее точке поворота маршрута.

При движении на машине обход препятствия совершают вначале один-два члена экипажа пешим порядком, одновременно ведя разведку пути объезда препятствия.

Точность движения по азимутам. Точность выхода к точкам поворота маршрута при движении по азимутам зависит от характера местности, условий видимости, ошибок определения направлений движения и измерения расстояний. Обычно отклонение от точки поворота, к которой надо выйти, не превышает 1/10 пройденного расстояния, то есть 100 м на каждый кило метр пройденного пути. Поэтому, если заданное расстояние пройдено, а намеченного ориентира не видно, его следует искать в пределах окружности, радиус которой равен 1/10 расстояния, пройденного от предыдущей точки поворота.

В некоторых случаях, например при движении по азимутам зимой на лыжах, расстояния измеряют приближенно по времени и скорости движения. Чтобы избежать потери ориентировки из-за неточности измерения расстояний, на точках поворота надо выбирать хорошо видимые издали ориентиры.

Руководитель занятия:

Детальное ориентирование заключается в точном определении своего местоположения, положения различных объектов и направления движения. Оно применяется при нанесении на карту результатов разведки противника и местности, определении достигнутых рубежей, целеуказании, движении по азимутам и в других случаях. Точное ориентирование выполняется по карте, аэрофотоснимкам и с помощью навигационной аппаратуры.

Детальное ориентирование заключается в точном определении своего местоположения, положения различных объектов и направления движения. Оно применяется при нанесении на карту результатов разведки противника и местности, определении достигнутых рубежей, целеуказании, движении по азимутам и в других случаях. Точное ориентирование выполняется по карте, аэрофотоснимкам и с помощью навигационной аппаратуры. Направления на стороны горизонта взаимосвязаны между собой. Если известно хотя бы одно из них, например на север, то в противоположном направлении будет юг, справа — восток, а слева — запад. В некоторых случаях при указании на правления движения, описании местоположения и направления линейных объектов или границ используют промежуточные направления между сторонами горизонта. Например: «Двигаться в юго-западном направлении» или «От высоты «Безымянная» граница проходит 1650 м в северо-северо- восточном направлении».

Направления на стороны горизонта взаимосвязаны между собой. Если известно хотя бы одно из них, например на север, то в противоположном направлении будет юг, справа — восток, а слева — запад. В некоторых случаях при указании на правления движения, описании местоположения и направления линейных объектов или границ используют промежуточные направления между сторонами горизонта. Например: «Двигаться в юго-западном направлении» или «От высоты «Безымянная» граница проходит 1650 м в северо-северо- восточном направлении». Круговая шкала (лимб) 2 разделена на 120 делений, цена деления 30. Шкала имеет двойную оцифровку: внутреннюю — по ходу часовой стрелки от 0 до 3600 через 15° (5 делений шкалы) и внешнюю — против хода часовой стрелки через 5 больших делений угломера (10 делений шкалы). Для визиров на местные предметы и снятия отсчетов по шкале компаса на вращающемся кольце закреплено визирное приспособление (целик и мушка) 4 и указатель 5 отсчета. Северный конец магнитной стрелки, указатели отсчетов и деления на шкале через 90° покрыты светящейся в темноте краской, что облегчает пользование компасом ночью.

Круговая шкала (лимб) 2 разделена на 120 делений, цена деления 30. Шкала имеет двойную оцифровку: внутреннюю — по ходу часовой стрелки от 0 до 3600 через 15° (5 делений шкалы) и внешнюю — против хода часовой стрелки через 5 больших делений угломера (10 делений шкалы). Для визиров на местные предметы и снятия отсчетов по шкале компаса на вращающемся кольце закреплено визирное приспособление (целик и мушка) 4 и указатель 5 отсчета. Северный конец магнитной стрелки, указатели отсчетов и деления на шкале через 90° покрыты светящейся в темноте краской, что облегчает пользование компасом ночью.

Направление на юг можно определить по Солнцу и таким способом. Известно, что видимое перемещение Солнца по небосклону составляет примерно 15° в час. Если, например, в 16.00 спроектировать светило на линию горизонта, заметить в этом направлении ориентир и отложить от него влево (на восток) 45 то это направление и будет направлением на юг.

Направление на юг можно определить по Солнцу и таким способом. Известно, что видимое перемещение Солнца по небосклону составляет примерно 15° в час. Если, например, в 16.00 спроектировать светило на линию горизонта, заметить в этом направлении ориентир и отложить от него влево (на восток) 45 то это направление и будет направлением на юг. мхи и лишайники на коре деревьев, на больших камнях, скалах, старых деревянных строениях сосредоточены преимущественно на северной стороне. Если мох растет по всему стволу дерева, то на северной стороне его больше, особенно около корня;

мхи и лишайники на коре деревьев, на больших камнях, скалах, старых деревянных строениях сосредоточены преимущественно на северной стороне. Если мох растет по всему стволу дерева, то на северной стороне его больше, особенно около корня;  В основу времени, по которому мы живем, положено солнечное время. В связи с тем что земной шар совершает один оборот вокруг своей оси за 23 ч 56 мин 4 с, пользоваться таким временем неудобно, так как один и тот же час в течение года приходится на различное время дня и ночи. Поэтому для определения времени принято среднее солнце — фиктивная точка, равномерно движущаяся по небесному экватору. С такой скоростью, что в своем годичном движении она всегда одновременно с истинным Солнцем проходит через то весеннего равноденствия, когда день равен ночи. Началом от счета времени служит момент нижней кульминации (кульминация — прохождение Солнца через меридиан точки стояния) среднего солнца, то есть средняя полночь. Периоды времени выражаются в долях средних солнечных суток — средних солнечных часах, минутах и секундах. Видимое движение истинного Солнца неравномерное, а фиктивного (вычисленного) среднего солнца — равномерное. Разность между истинным и средним солнечным временем колеблется от —14 до +16 мин

В основу времени, по которому мы живем, положено солнечное время. В связи с тем что земной шар совершает один оборот вокруг своей оси за 23 ч 56 мин 4 с, пользоваться таким временем неудобно, так как один и тот же час в течение года приходится на различное время дня и ночи. Поэтому для определения времени принято среднее солнце — фиктивная точка, равномерно движущаяся по небесному экватору. С такой скоростью, что в своем годичном движении она всегда одновременно с истинным Солнцем проходит через то весеннего равноденствия, когда день равен ночи. Началом от счета времени служит момент нижней кульминации (кульминация — прохождение Солнца через меридиан точки стояния) среднего солнца, то есть средняя полночь. Периоды времени выражаются в долях средних солнечных суток — средних солнечных часах, минутах и секундах. Видимое движение истинного Солнца неравномерное, а фиктивного (вычисленного) среднего солнца — равномерное. Разность между истинным и средним солнечным временем колеблется от —14 до +16 мин Оперативное время - это условное время (дата, часы, ми нуты), применяемое в боевой обстановке и на учениях.

Оперативное время - это условное время (дата, часы, ми нуты), применяемое в боевой обстановке и на учениях. агнитный азимут

агнитный азимут Расстояния между ориентирами при движении по маршруту днем пешим порядком не должны превышать 1—2 км, а при движении на машине и выдерживании направлений движения по гирополукомпасу—6—10 км для движения ночью ориентиры по маршруту намечаются чаще.

Расстояния между ориентирами при движении по маршруту днем пешим порядком не должны превышать 1—2 км, а при движении на машине и выдерживании направлений движения по гирополукомпасу—6—10 км для движения ночью ориентиры по маршруту намечаются чаще. Схему составляют в такой последовательности. На чистый лист бумаги переносят с карты начальную точку, ориентиры на поворотах и конечную точку маршрута. Расположение ориентиров на схеме должно быть подобно их положению на карте. Все ориентиры изображают на схеме такими же условными знаками, как и на карте. Затем ориентиры нумеруют и соединяют прямыми линиями. Против каждой линии выписывают исходные данные для движения в виде дроби: в числителе—магнитный азимут, в знаменателе—расстояние в метрах и время движения в минутах. Если движение по азимутам будет совершаться пешим порядком, то расстояние в метрах переводят в пары шагов и выписывают на схему в скобках.

Схему составляют в такой последовательности. На чистый лист бумаги переносят с карты начальную точку, ориентиры на поворотах и конечную точку маршрута. Расположение ориентиров на схеме должно быть подобно их положению на карте. Все ориентиры изображают на схеме такими же условными знаками, как и на карте. Затем ориентиры нумеруют и соединяют прямыми линиями. Против каждой линии выписывают исходные данные для движения в виде дроби: в числителе—магнитный азимут, в знаменателе—расстояние в метрах и время движения в минутах. Если движение по азимутам будет совершаться пешим порядком, то расстояние в метрах переводят в пары шагов и выписывают на схему в скобках. Если противоположная сторона препятствия не видна, то при выходе в точку А изучают местность и намечают сторону, по которой легче обойти препятствие. После этого по компасу определяют азимут направления вдоль границы препятствия (320°) и начинают движение, веди счет парам шагов, до его границы. При этом необходимо строго выдерживать прямолинейность движения. На границе препятствия в точке В (любая точка на местности) делают остановку и определяют на правление движения по азимуту, соответствующему направлению основного маршрута (50°). По этому направлению движутся до выхода за препятствие (до точки С). В точке С определяют направление движения, параллельное линии АВ то есть обратный азимут направления АВ (140°). двигаясь по направлению линии СД, отсчитывают количество пар шагов, равное измеренному по линии АВ, то есть 142 пары -шагов.

Если противоположная сторона препятствия не видна, то при выходе в точку А изучают местность и намечают сторону, по которой легче обойти препятствие. После этого по компасу определяют азимут направления вдоль границы препятствия (320°) и начинают движение, веди счет парам шагов, до его границы. При этом необходимо строго выдерживать прямолинейность движения. На границе препятствия в точке В (любая точка на местности) делают остановку и определяют на правление движения по азимуту, соответствующему направлению основного маршрута (50°). По этому направлению движутся до выхода за препятствие (до точки С). В точке С определяют направление движения, параллельное линии АВ то есть обратный азимут направления АВ (140°). двигаясь по направлению линии СД, отсчитывают количество пар шагов, равное измеренному по линии АВ, то есть 142 пары -шагов.