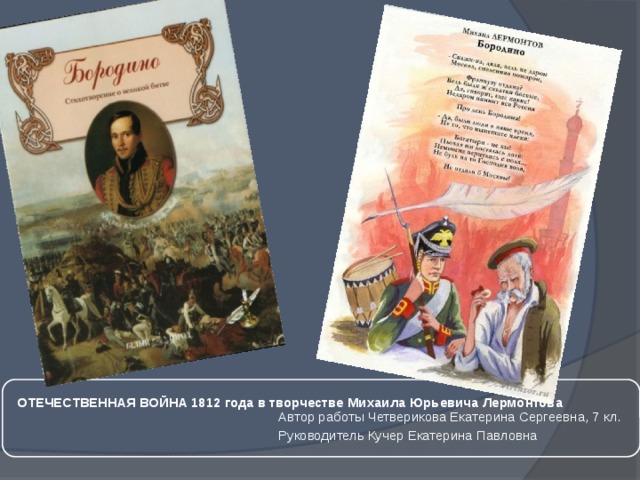

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 года в творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова Автор работы Четверикова Екатерина Сергеевна, 7 кл.

Руководитель Кучер Екатерина Павловна

- Цель исследования : познакомиться с историей Бородинского сражения, с историей написания стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». Выявить особенности изображения войны поэтом; уяснить отношения М. Ю. Лермонтова к национально-освободительной войне; осознавать преемственность поколений, любовь Лермонтова к Отечеству и родному краю.

- Актуальность исследования:

- Эта тема актуальна, потому что соединяет в себе два события в жизни России: подъем национального духа народа в Отечественную войну 1812 года и проявление этого подъема в литературном творчестве, где наиболее ярким и талантливым выразителем национально-освободительной идеи войны стало творчество Лермонтова. Исследуя жизнь и творчество великого поэта, мы приобщаемся к Истине, приобретаем Знания.

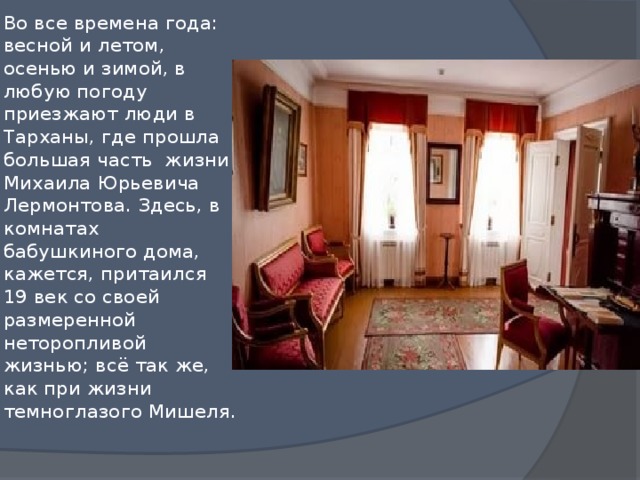

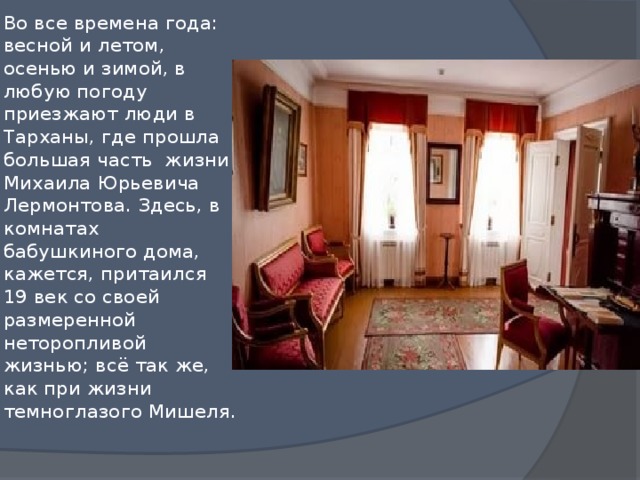

Во все времена года: весной и летом, осенью и зимой, в любую погоду приезжают люди в Тарханы, где прошла большая часть жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Здесь, в комнатах бабушкиного дома, кажется, притаился 19 век со своей размеренной неторопливой жизнью; всё так же, как при жизни темноглазого Мишеля.

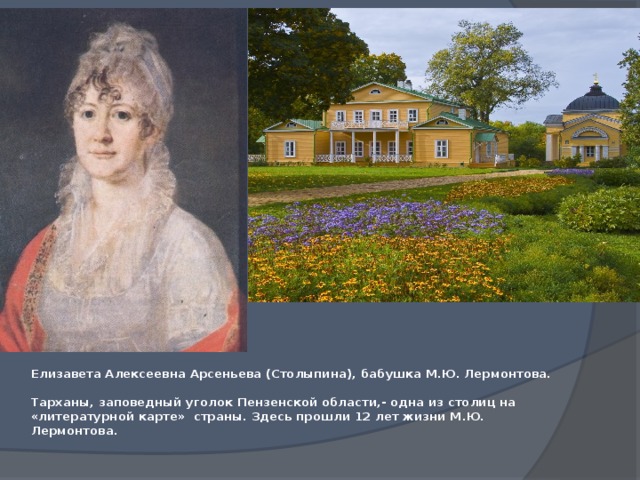

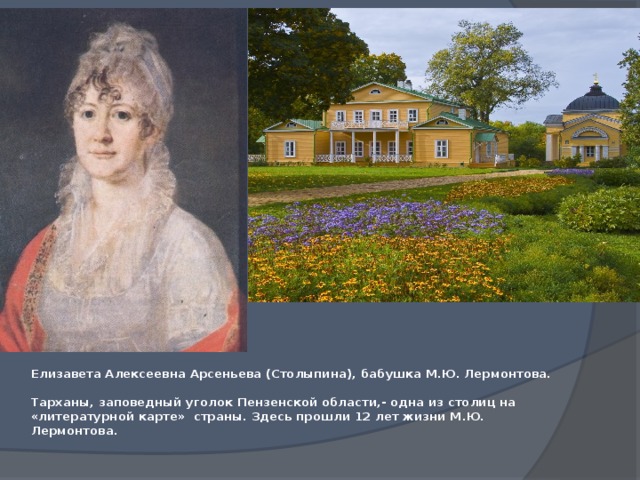

Елизавета Алексеевна Арсеньева (Столыпина), бабушка М.Ю. Лермонтова. Тарханы, заповедный уголок Пензенской области,- одна из столиц на «литературной карте» страны. Здесь прошли 12 лет жизни М.Ю. Лермонтова.

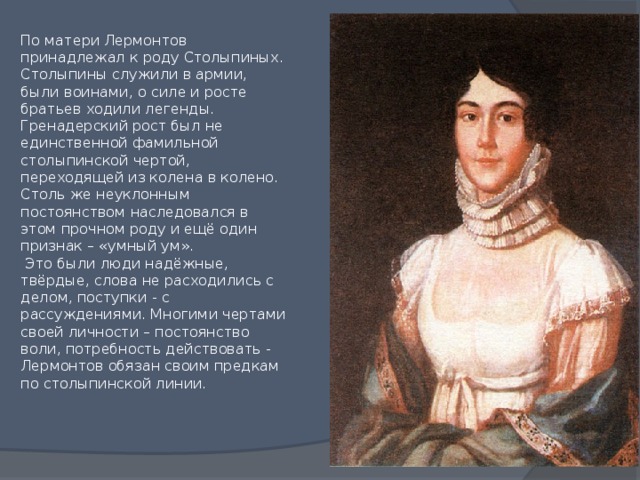

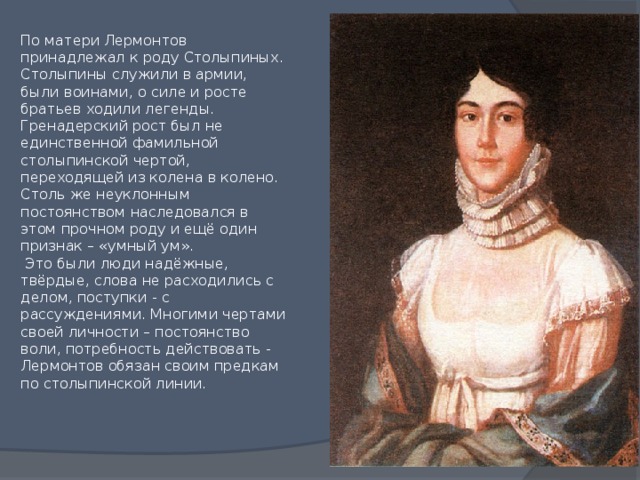

По матери Лермонтов принадлежал к роду Столыпиных. Столыпины служили в армии, были воинами, о силе и росте братьев ходили легенды. Гренадерский рост был не единственной фамильной столыпинской чертой, переходящей из колена в колено. Столь же неуклонным постоянством наследовался в этом прочном роду и ещё один признак – «умный ум». Это были люди надёжные, твёрдые, слова не расходились с делом, поступки - с рассуждениями. Многими чертами своей личности – постоянство воли, потребность действовать - Лермонтов обязан своим предкам по столыпинской линии.

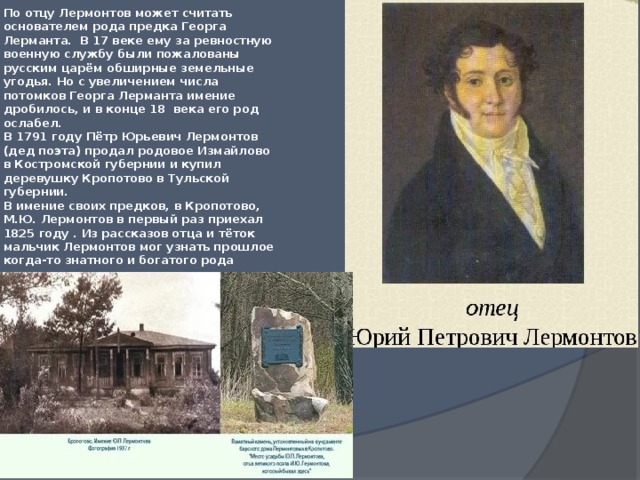

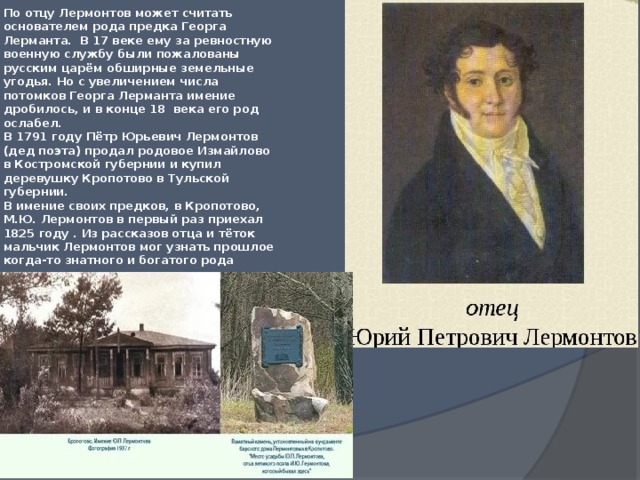

По отцу Лермонтов может считать основателем рода предка Георга Лерманта. В 17 веке ему за ревностную военную службу были пожалованы русским царём обширные земельные угодья. Но с увеличением числа потомков Георга Лерманта имение дробилось, и в конце 18 века его род ослабел. В 1791 году Пётр Юрьевич Лермонтов (дед поэта) продал родовое Измайлово в Костромской губернии и купил деревушку Кропотово в Тульской губернии. В имение своих предков, в Кропотово, М.Ю. Лермонтов в первый раз приехал 1825 году . Из рассказов отца и тёток мальчик Лермонтов мог узнать прошлое когда-то знатного и богатого рода

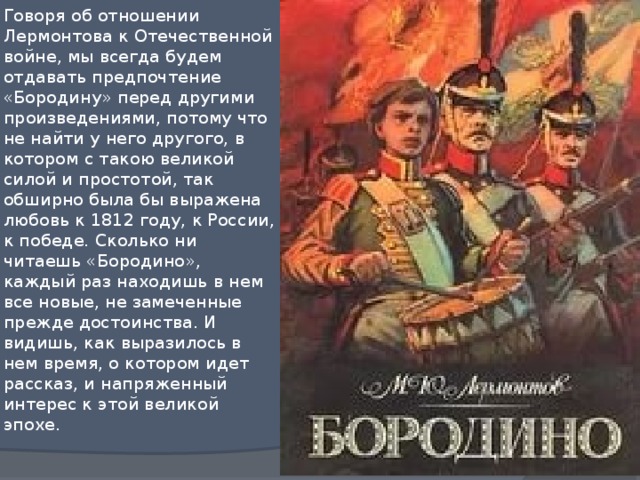

Говоря об отношении Лермонтова к Отечественной войне, мы всегда будем отдавать предпочтение «Бородину» перед другими произведениями, потому что не найти у него другого, в котором с такою великой силой и простотой, так обширно была бы выражена любовь к 1812 году, к России, к победе. Сколько ни читаешь «Бородино», каждый раз находишь в нем все новые, не замеченные прежде достоинства. И видишь, как выразилось в нем время, о котором идет рассказ, и напряженный интерес к этой великой эпохе.

Для поколения Лермонтова, вышедшего из младенческих пеленок уже после войны, Бородинское сражение, пожар Москвы, Березина, взятие Парижа были «колыбельной песнью, детскими сказками». Людей этого поколения воспитал 1812 год – он определил их понятия, внушил веру в моральную силу народа. Нет! Поколение Лермонтова не видело войны. Но Отечественная война 1812 года реальнее реального представала перед ними в рассказах старших. Воображая события великой войны, молодые заново переживали ее. В стихотворении Лермонтова исторически точно и достоверно решительно все!

О Бородинском сражении Лермонтов писал не впервые. Лучшие, наиболее удавшиеся строки он, как известно, перенес в «Бородино» из другого своего стихотворения – «Поле Бородина», которое написал еще в 1830 году. «Поле Бородина» написано 16 - летним Лермонтовым. В 7-9 лет он играл в войну с крестьянскими ребятами, и всегда был командиром, и во взрослой жизни судьба распорядилась так, что ему пришлось носить военный мундир. «Поле Бородина» еще во многом подражательное стихотворение, но интересно, что оно написано не в духе высокопарном, а в новой традиции, основоположником которой был Денис Давыдов.

Стихотворение юного Лермонтова «Поле Бородина» продолжало традицию сниженного изображения военной жизни и жарких сражений, созданную Денисом Давыдовым. Предметом стихов Давыдова стала будничная жизнь обыкновенного человека. Многое в застольных и военных песнях, которые печатались в песенниках, было для Давыдова близким - интерес не к батальной стороне войны, а к ее быту, не изображение героев и царей, а раскрытие чувств реального русского воина-офицера, его готовности искать славы на поле боя и веселья с друзьями после сражения: «Его любовь — кpовавый бой, Родня — донцы, дpуг — конь надежный».

Рассказ о Бородинском сражении в стихотворении «Поле Бородина» у Лермонтова ведет его участник офицер, готовый постоять и умереть за родину. В стихотворении воссоздается бытовая атмосфера в канун битвы: Всю ночь у пушек пролежали Мы без палаток, без огней, Штыки вострили да шептали Молитву родины своей. Пробили зорю барабаны, Восток туманный побелел, .. И вождь сказал перед полками: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, Как наши братья умирали» И мы погибнуть обещали, И клятву верности сдержали Мы в бородинский бой... «Поле Бородина» — своеобразный набросок, эскиз к известному творению «Бородино», которое появилось шестью годами позднее. Перенеся в последнее наиболее удачные фрагменты раннего варианта, поэт поступил подобно художнику, отрабатывающему детали большого полотна на отдельных набросках.

Личности великих полководцев – Наполеона, Барклая – де - Толли привлекали внимание молодого Лермонтова. Лермонтову, конечно же, были известны баллады Вальтера Скотта и Байрона о сражениях народов с наполеоновской армией за свое освобождение. Скотт написал поэму «Поле Ватерлоо» после посещения места битвы при Ватерлоо, происшедшей 18 июня 1815 г., по свежим следам велик ой битвы, разыгравшейся здесь.

Стоя в размышлении над полем битвы, он обвиняет Наполеона, погубившего властолюбием себя и страну: «И, не привыкший уступать, Опять вздымает и опять Кровавый вал атак..»

Лучшие строфы «Поля Ватерлоо» сближаются по своей интонации с «Бородином» Лермонтова. И особенно очевидным при таком сопоставлении становится превосходство «Бородина», этого великого, народного по своему содержанию произведения.

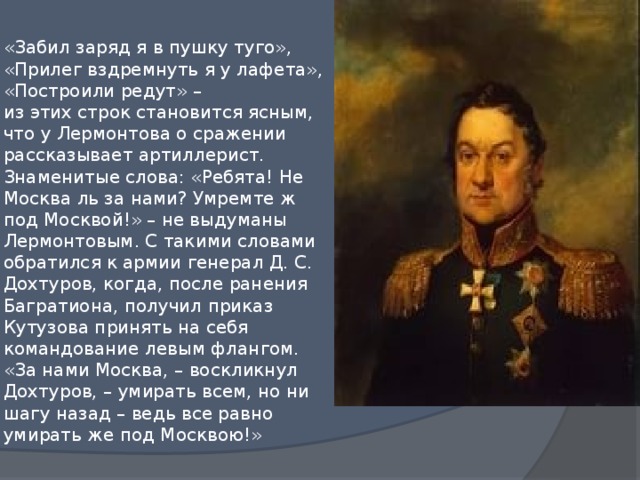

«Забил заряд я в пушку туго», «Прилег вздремнуть я у лафета», «Построили редут» – из этих строк становится ясным, что у Лермонтова о сражении рассказывает артиллерист. Знаменитые слова: «Ребята! Не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой!» – не выдуманы Лермонтовым. С такими словами обратился к армии генерал Д. С. Дохтуров, когда, после ранения Багратиона, получил приказ Кутузова принять на себя командование левым флангом. «За нами Москва, – воскликнул Дохтуров, – умирать всем, но ни шагу назад – ведь все равно умирать же под Москвою!»

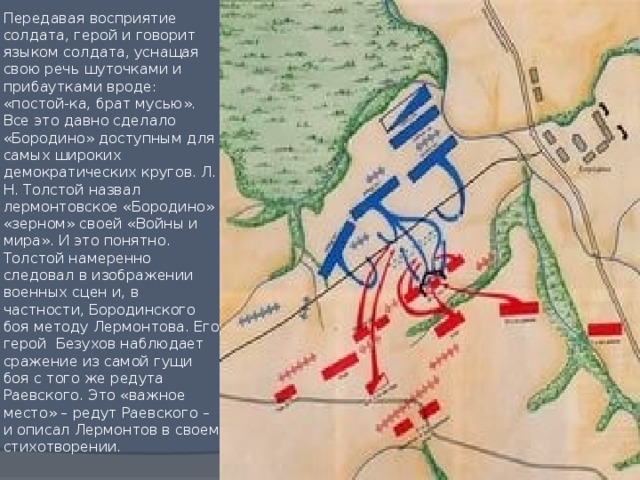

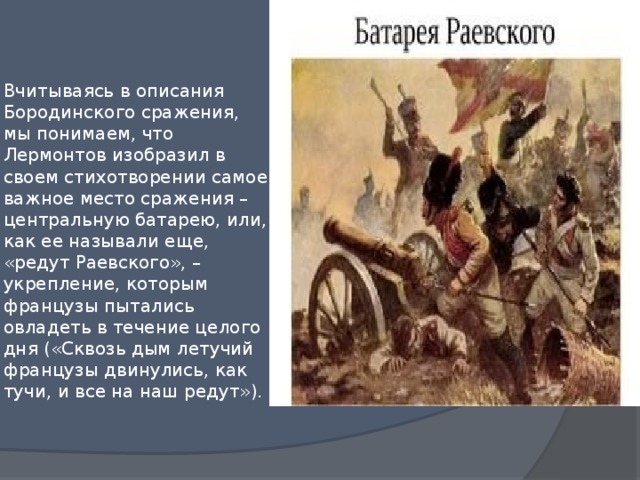

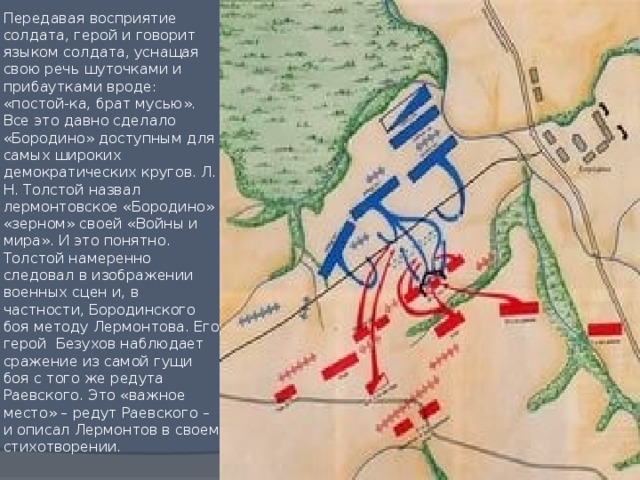

Вчитываясь в описания Бородинского сражения, мы понимаем, что Лермонтов изобразил в своем стихотворении самое важное место сражения – центральную батарею, или, как ее называли еще, «редут Раевского», – укрепление, которым французы пытались овладеть в течение целого дня («Сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут»).

И роль русской артиллерии в Бородинском бою была огромной. «Такова была битва, – пишет известный военный историк В. Ф. Ратч в своих «Публичных лекциях, читанных г.г. офицерам гвардейской артиллерии», – в которой, по расчету французов, пришлось на каждую минуту по 100 выстрелов с их стороны; а со стороны русских не могло быть менее, если обратить внимание на превосходнейшее число наших орудий». Убитый в разгар борьбы за батарею Раевского начальник всей русской артиллерии генерал Кутайсо в издал накануне сражения приказ, в котором требовал, чтобы батареи не снимались с места, пока неприятель не сядет верхом на пушки. «Только отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции; артиллерия должна жертвовать собою. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор». Русские артиллеристы отлично выполнили приказ своего начальника.

Все вокруг с детских лет говорило Лермонтову об Отечественной войне, напоминало о Бородинской победе. А главное - рассказы множества очевидцев – в Москве, в Петербурге, а еще раньше – в пензенских Тарханах и в соседних селах, где жили вернувшиеся из заграничных походов солдаты и ополченцы Это – разговор поколений. Но в стихотворении «Бородино» этот обыкновенный диалог поднят до великого обобщения. Ибо между поколениями пролегла незримая грань: старшее мужало в огне Отечественной войны, младшее, разбуженное громом декабрьского восстания, привыкало таить горькое сознание, что времена, полные славы и великих подвигов, – в прошлом. Отсюда и лермонтовский упрек своему поколению: «Богатыри – не вы», о котором писал Белинский. Сколько мыслей и сколько народного опыта воплотилось в девяноста восьми строках лермонтовского стихотворения! И сколько пошло от него! Не много можно насчитать во всем мире стихотворений, которые составили бы собою звено в развитии национального чувства и национальной литературы. И то, что «Бородино» ничуть не утратило ни своей поэтической новизны, ни верности взгляда на ход исторических событий, служит, пожалуй, высшим свидетельством народности этого краткого и одновременно грандиозного по масштабам изображения.

В своём «Бородино» Лермонтов в открытую полемику не вступает: в «Бородине» нет ни одного имени – ни Царя, ни полководцев, только безыменный «полковник-хват». Тем не менее всем своим строем оно направлено против официальной истории Отечественной войны. Ибо Лермонтов утверждает, что истинный герой 1812 года – солдат.

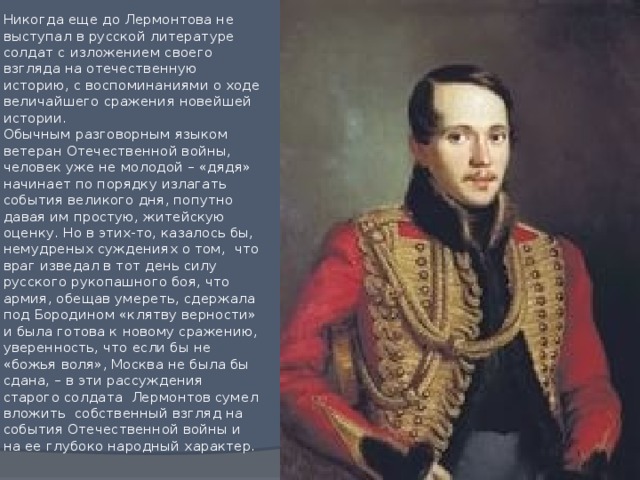

Никогда еще до Лермонтова не выступал в русской литературе солдат с изложением своего взгляда на отечественную историю, с воспоминаниями о ходе величайшего сражения новейшей истории. Обычным разговорным языком ветеран Отечественной войны, человек уже не молодой – «дядя» начинает по порядку излагать события великого дня, попутно давая им простую, житейскую оценку. Но в этих-то, казалось бы, немудреных суждениях о том, что враг изведал в тот день силу русского рукопашного боя, что армия, обещав умереть, сдержала под Бородином «клятву верности» и была готова к новому сражению, уверенность, что если бы не «божья воля», Москва не была бы сдана, – в эти рассуждения старого солдата Лермонтов сумел вложить собственный взгляд на события Отечественной войны и на ее глубоко народный характер.

Во времена Николая I солдатская служба продолжалась двадцать пять лет. И в пору, когда писалось стихотворение, в русской армии еще дослуживали свой срок ветераны Отечественной войны. «Дядя» – солдат лет сорока пяти – говорит с солдатом другого возраста. Такой разговор мог происходить и в казарме, и на бивуаке любого полка, в том числе и того, в котором служил сам Лермонтов.

Передавая восприятие солдата, герой и говорит языком солдата, уснащая свою речь шуточками и прибаутками вроде: «постой-ка, брат мусью». Все это давно сделало «Бородино» доступным для самых широких демократических кругов. Л. Н. Толстой назвал лермонтовское «Бородино» «зерном» своей «Войны и мира». И это понятно. Толстой намеренно следовал в изображении военных сцен и, в частности, Бородинского боя методу Лермонтова. Его герой Безухов наблюдает сражение из самой гущи боя с того же редута Раевского. Это «важное место» – редут Раевского – и описал Лермонтов в своем стихотворении.

Работая над «Войной и миром», Лев Толстой лучше всех в ту пору мог оценить и точность лермонтовских описаний, и всю глубину понимания хода Бородинского сражения, и верность в передаче народного характера Отечественной войны. «Бородино» отозвалось в творчестве многих замечательных русских писателей. И далекие, косвенные отражения его чувствуются даже в «Василии Теркине».

Искусство Лермонтова так велико, что мы и не замечаем, что сквозь речь солдата то и дело слышится голос поэта. «Леса синие верхушки»… Солдат не сказал бы так: это – Лермонтов. Но строчка: «Французы тут как тут» – это солдат. «Звучал булат», «Носились знамена, как тени» – это опять речь поэта. Но без этой возвышенной лексики Лермонтов не мог бы передать вполне величие этого дня. И все эти строки, в которых «слышны» и медлительность отступления, и стремительные атаки, тишина ночного лагеря и грохот сражения, спаяны такими звонкими рифмами, так нарастает с каждой новой строфой напряжение боя, что это стихотворение двадцатидвухлетнего поэта навсегда останется одним из самых значительных событий в русской литературе.

- Заключение.

- 1812 год явился не только важнейшей страницей истории России, но и принципиального значения вехой в истории русской литературы и поэзии.

- Никогда прежде художественное слово не становилось таким мощным выразителем чувств, охвативших общество, как это произошло после вторжения Наполеона.

- Наиболее ярким и интересным для меня стало изучение творчества М.Ю. Лермонтова, связанного с Отечественной войной 1812 года.

- Анализируя материалы источников по выбранной теме, я узнала много нового о жизни и творчестве М.В. Лермонтова, об истории Отечественной войны 1812 года и Бородинском сражении, открыла заново знакомое для себя стихотворение «Бородино».

- Память делает нас сильными, любящими своё Отечество и готовыми защищать его, как защищали его русские солдаты в 1812 году, как стояли насмерть их правнуки под Бородино осенью и зимой в 1941.

-