«Активные формы и методы обучения

как средство формирования УУД в условиях реализации ФГОС»

2017-2018 учебный год

«Надо применять разнообразные методы и находить новые. Школа должна быть педагогической лабораторией, учитель в своей учебно-воспитательной работе должен проявлять самостоятельное творчество».

Л.Н.Толстой

Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость разработки новых подходов в системе обучения и воспитания, внедрения государственных стандартов второго поколения. Одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске, другими словами как активизировать познавательную деятельность в процессе обучения. Учитель должен не только понимать, чему и как учить, но и организовывать процесс таким образом, чтобы дети задавались вопросами «Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому научиться?». Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником конкретного знания. Из пассивного слушателя ученик должен превратиться в самостоятельную, критически мыслящую личность.

Если привычной и самой желанной формой деятельности для ребенка являетсяигра, значит надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Смолкин А.М. классифицирует АМО на имитационные, т.е. формы проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации профессиональной деятельности. Все остальные относятся к неимитационным. В свою очередь имитационные делятся на игровые и неигровые. К игровым методам относятся проведение деловых игр, игрового проектирования и т.п., а к неигровым – анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач и др. На этом и должен быть построен современный урок в начальной школе. Все этапы урока должны включатьактивные методы обучения. Игра должна служить для повышения мотивации учащихся. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное освоение школьниками образовательной программы.

Образовательный процесс перестает быть чем-то навязанным извне, он становится органичной частью жизни, когда у обучающегося появляется возможность проявить себя с разных сторон.

Важно также отметить, что передача ученикам части полномочий по освоению образовательной программы, признание их значимой роли в достижении успеха обучения, а также учет психофизиологических особенностей школьников при проектировании и осуществлении обучения и воспитания меняет в положительную сторону отношение обучающихся к учителю и к образовательному процессу. Это в свою очередь, приводит к созданию благоприятного климата в классе и школе, содействуя успешному выполнению стоящих перед школой целей.

Цель предлагаемого исследовательского проекта: формирование универсальных учебных действий и мотивации к обучению.

Задачи:

Раскрытие и развитие потенциала ребенка.

Создание благоприятных условий для реализации его природных способностей.

Научить ученика мыслить, привить ему навыки практических действий.

Гипотеза исследования: можно предположить, что активные формы и методы обучения могут помочь учащемуся, занять активную личностную позицию, в наиболее полной мере выразить себя как субъект учебной деятельности, свое индивидуальное «Я».

Новизна исследования заключается в том, что активные методы выполняют направляющую, обогащающую, систематизирующую роль в умственном развитии детей, способствуют активному осмыслению знаний. Технология активного обучения – это обучение, соответствующее силам и возможностям школьников.

Практическая значимость определяется возможным внедрением полученных результатов в деятельность педагогов начальной школы, их положительным воздействием на развитие каждого ребенка с учетом его природных способностей.

Актуальность: интерес к активным методам обучения вызван острой потребностью улучшить современную дидактическую систему и сделать это с наименьшим риском, т.е. за счет мастерства педагога, а не перегрузки школьников. Активные методы обучения в процессе педагогического общения привносят в классы нетрадиционные для массовой школы паритетные отношения преподавателя и учащихся, новую философию и ценности образования.

Этапы работы над проектом:

Анализ собственной педагогической деятельности.

Сбор информации.

Реализация проекта.

Анализ результатов реализации проекта.

Обсуждая с коллегами как активизировать познавательную деятельность в процессе обучения, обработав огромное количество информации, полученной из Интернета, литературы, мы пришли к выводу, что для успешного обучения необходимы новые подходы в системе обучения и воспитания, внедрения государственных стандартов второго поколения.

Реализация проекта

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, движении и рефлексии.

При системном использовании АМО роль учителя принципиально меняется. Он становится консультантом, наставником, старшим партнером. Меняется и роль ученика – из пассивного слушателя он превращается в активного участника образовательного процесса. Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои способности. Использование АМО позволит сделать уроки современными, насыщенными, творческими, отвечающими потребностям обучающихся, родителей, общества.

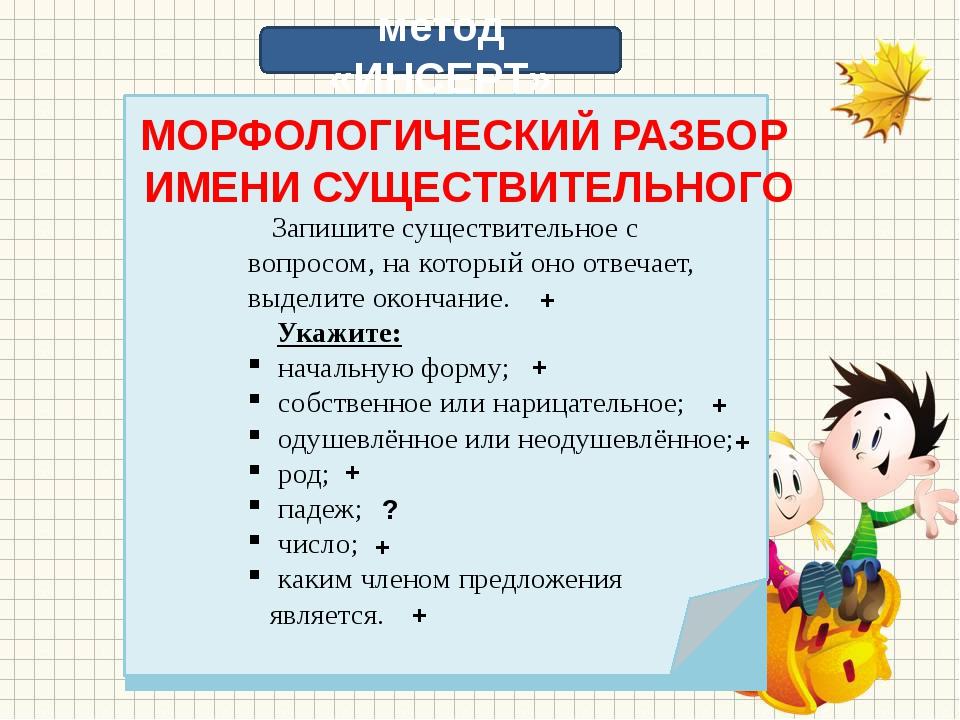

Для каждого этапа урока используются свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. Приведу примеры некоторых из них.

АМ организации начала урока

Динамично и эффективно начать урок, активизировать внимание учащихся, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой помогают методы «Поздоровайся глазами», «Улыбнемся друг другу», «Передай другу».

Они воспитывают коммуникативные качества, доброжелательность, устанавливают контакт между учениками.

Такие забавные игры позволяют весело начать урок, размяться перед более серьезными упражнениями.

АМ выяснения ожиданий и опасений

Очень важным для учителя является включение в урок активных методов выяснения целей, ожиданий, опасений. Такие методы, как «Солнышко и туча», «Поляна снежинок», «Разноцветные листы», позволяют учителю лучше понять класс и каждого ученика, а полученные материалы в дальнейшем использовать для осуществления личностно-ориентированного подхода к учащимся. После выполнения задания, систематизируются сформулированные цели, пожелания, опасения и подводятся итоги.

АМ актуализации опорных знаний.

Активные методы помогают эффективно, грамотно и интересно актуализировать знания учащихся. Это такие методы, как: « Лес», «Поле», «Гараж», «Продукты» и т.д. (можно подобрать любую группу, в зависимости от темы и цели урока, а так же предмета)

АМ эмоциональной разрядки и физической разминки.

Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Ведь иногда нескольких минут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить энергию. Активные методы - «физминутки» позволят сделать это, не выходя из класса.

«Тряпичная кукла и солдат», «Пантомима», «Роботы», «Четыре стихии», «Делай как я»- позволят весело и активно расслабиться, восстановить энергию.

АМ презентации учебного материала

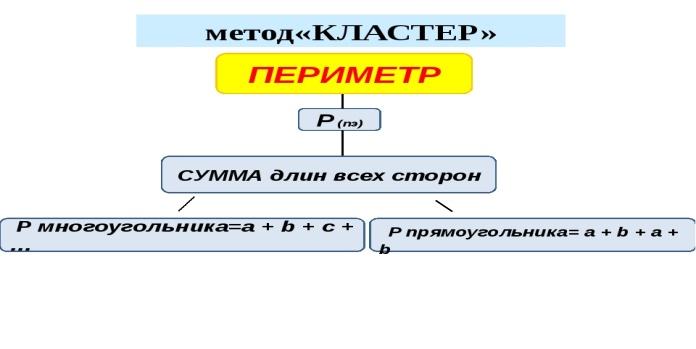

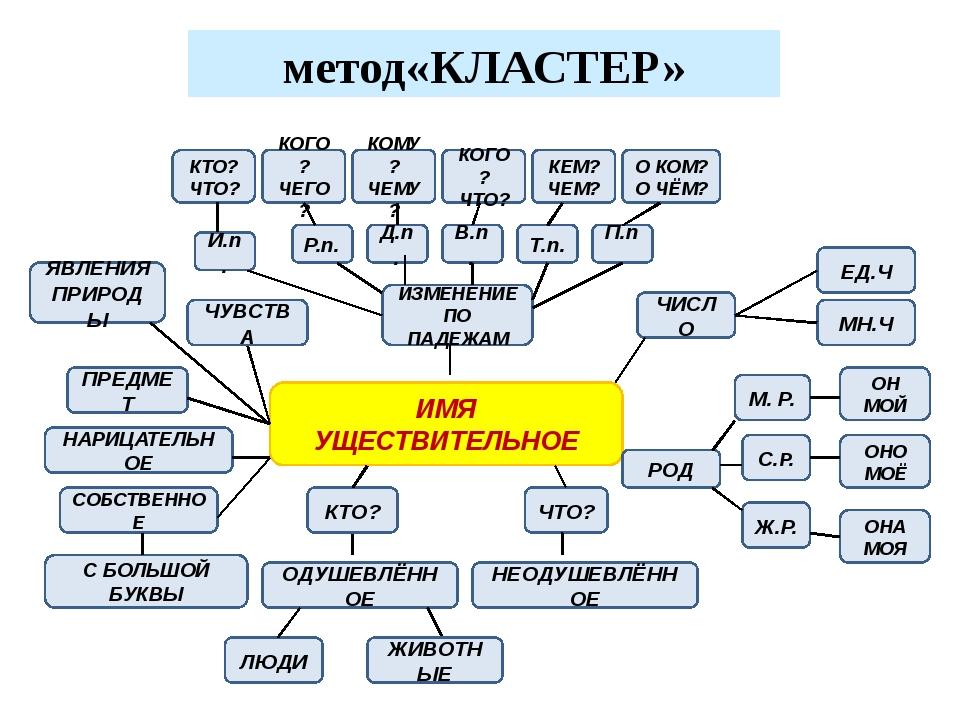

Чем ярче, интересней и образней будет презентация нового материала, тем быстрее и прочнее будет усвоена новая тема. Сориентировать учащихся в теме, представить им основные направления движения для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом помогут методы:

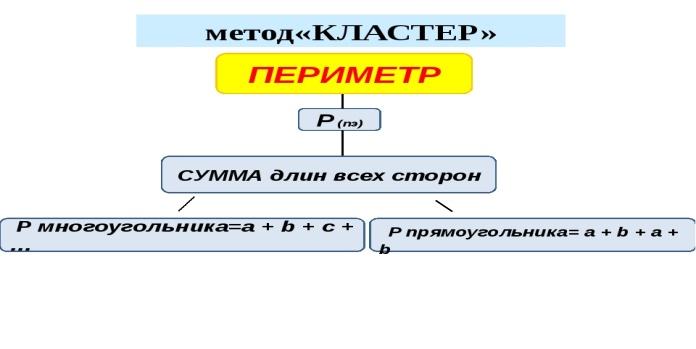

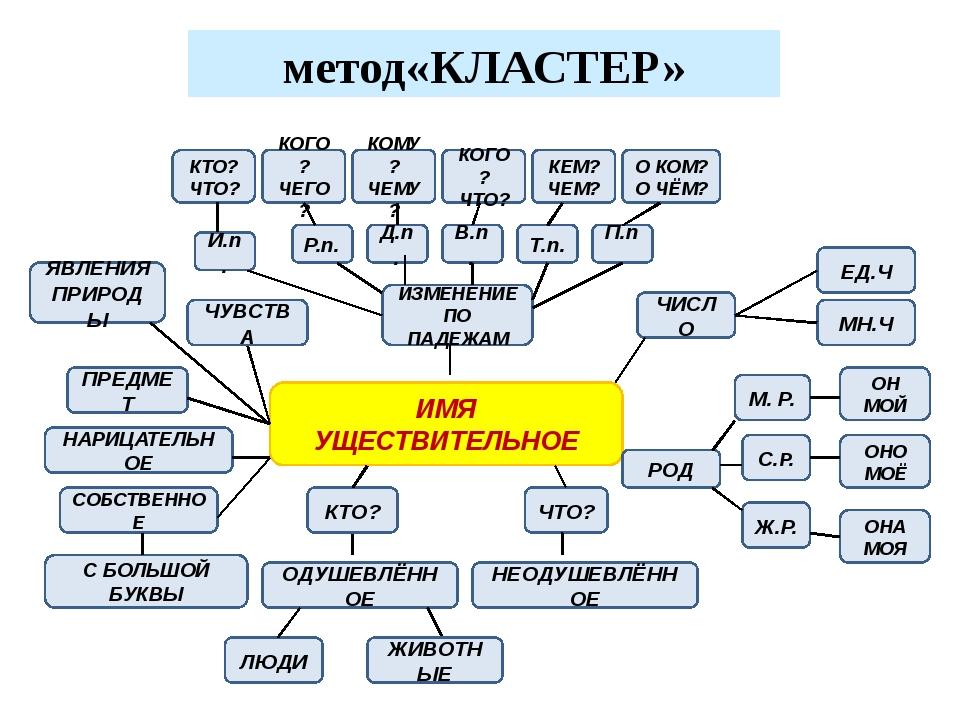

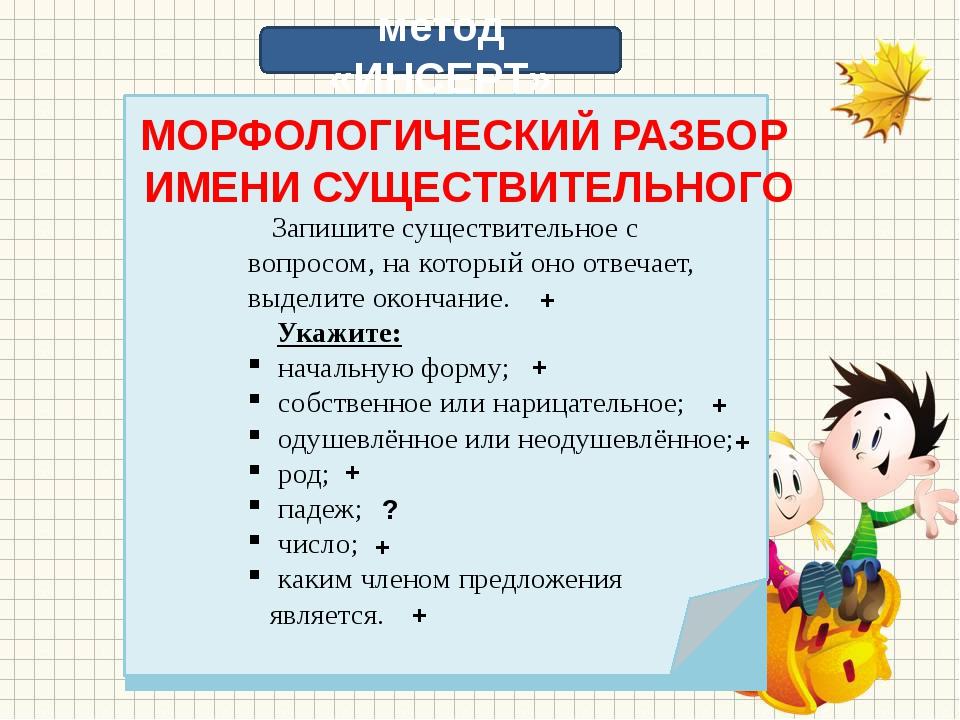

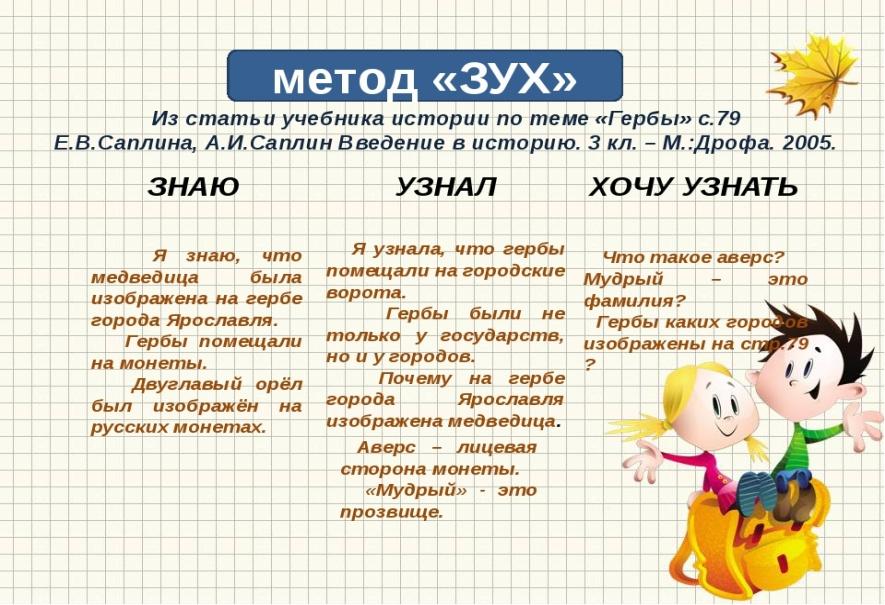

«Белые пятна», «Пометки на полях», «Кластер», «Написание синквейна» «Мозговой штурм».

АМ закрепления, обобщения изученного материала и самостоятельной работы.

Чем разнообразнее и интереснее самостоятельная работа, тем продуктивнее проходит урок. На этапе обобщения знаний используем приём синквейн.

Этот метод используется на уроках русского языка при изучении словарных слов, на уроках литературного чтения для составления

характеристики героя. С помощью данного метода достигаем: выделение частей речи, работа над синонимами, обогащение словарного запаса детей.

Метод «Творческая мастерская».

В ходе практической деятельности учебный кабинет превращается в творческую мастерскую. Дети с удовольствием выполняют работу в группах.

«Парный выход» (использовался на уроке русского языка)

В случае, когда до конца урока остается мало времени, то данную работу можно провести на местах (работа с соседом по парте) на листочках, а затем зачитать все варианты вслух, и выбрать для записи наиболее удачное словосочетание.

«Стрелялки». По классу развешены ответы к заданиям. Ребята указывают ответы.

«Крестики-нолики». Если учащиеся согласны с утверждением – ставят в клеточке крестик, не согласны – нолик. Затем, демонстрируется ключ.

«Разноцветные поля». После проведения самостоятельной работы учащиеся прочерчивают поля. Красный цвет - проверьте работу сами, зеленый – укажите на какой строчке ошибка, я найду и исправлю, синий цвет – укажите, сколько у меня ошибок, я найду и исправлю.

АМ подведения итогов урока, рефлексия

Завершить урок можно, применив такие методы, как «Ромашка», «Шкала успешности», «Поляна снежинок», «Да-Нет».

Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока. Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная связь от учеников позволяет учителю скорректировать урок на будущее.

Анализ результатов реализации проекта.

С целью эффективного использования АМО необходимо знать степень сформированности познавательной мотивации, определить отношение учащихся к учителю, одноклассникам и школе, уточнить исходный уровень лингвистических способностей. Поэтому в своей педагогической деятельности я использую: наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование, анализ работ детей, уроков, внеклассных занятий.

По методике «Лесенка уроков» автор М.В. Матюхина, я определила степень сформированности познавательной мотивации и активности школьников во 2 и 3 классе. Дети составили расписание уроков на день. Они разложили карточки, обозначающие уроки основного цикла и дополнительного цикла на две стопки. Из 30 учащихся класса я определила, что к 3 классу познавательная мотивация и активность сформирована у 75% детей.

Для эффективного использования активных методов обучения необходимо активное сотрудничество учителя и ученика. Сложившиеся отношения между учителем и учениками влияют на учебную деятельность ученика.

Я решила провести методику «Мой класс, моя учительница» автор Дубровина И.В.. Детям было предложено взять лист бумаги из альбома, цветные карандаши, ластик. Затем попросила учащихся нарисовать свой класс, свою учительницу.

Во 2 классе 48% учеников показали положительное отношение к учителю и классу.

В 3 классе, после индивидуальной работы с детьми 80% учащихся в этом же рисунке выразили положительное отношение к учителю и классу.

Остальные показали свою уверенность и положительное отношение к учителю.

Для определения исходного уровня лингвистических способностей во 2 и 3 классе я провела методику «Словесный тест» автор Г. Айзенк. В «Словесном тесте» пять различных типов заданий.

Тестовую работу во 2 классе ребята выполняли впервые, и им трудно было войти в ритм работы. Многие довольно быстро справились с заданием, где были переставлены буквы определенных слов и восстановили их. Трудным для всех оказалось задание: составьте слова, где второй слог первого слова является началом второго. Это задание рассчитано на структурирование и творчество школьников, быстроту мышления. В итоге оказалось, что 45% учащихся справились с заданием на 20%, 35% – на 6%, 20% – на 4%. С каждым разом ребята получали удовольствие от того, что могли все больше и больше выполнить заданий.

3 класс:

65% человек выполнили задания на 80%, 42% – на 65% , 3% – на 55%.

Как показывает практика, учебный материал усваивается лучше, прочнее, когда он подается не в «сухой» форме, а посредством обыгрывания ситуации, занимательности. АМО активизируют деятельность учащихся, способствуют развитию их личностных качеств. Благодаря использованию АМО улучшились показатели успеваемости и качества знаний. Ученики принимали активное участие и становились победителями, призерами, дипломантами олимпиад, интеллектуальных конкурсов, состязаний. В Международной игре - конкурсе «Русский медвежонок – «Кит» ,«Кенгуру»

Заключение

Преимущество всех рассмотренных мной методов технологии активного обучения очевидны. Разумное и целесообразное использование этих методов значительно повышает развивающий эффект обучения, создает атмосферу напряженного поиска, вызывает у учащихся и учителя массу положительных эмоций и переживаний.

Мне бы хотелось порекомендовать учителям школ:

использовать активные методы обучения и воспитания в педагогическом процессе;

включать в учебные занятия проблемность;

управлять формированием и развитием индивидуально-психологических особенностей обучаемых;

вовлекать учащихся в постоянную деятельность:

организовывать сотрудничество и кооперацию;

организовывать коллективное взаимодействие;

изменить модель учителя: соорганизатор, партнер, консультант.

соблюдать единство и согласованность требований к поведению учащихся в организации их учебной деятельности.

Вывод: можно с уверенностью сказать, что активные методы обучения обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах:

формирование положительной учебной мотивации;

повышение познавательной активности учащихся;

активное вовлечение учащихся в образовательный процесс;

стимулирование самостоятельной деятельности;

развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления;

эффективное усвоение большого объема учебной информации;

развитие творческих способностей и нестандартности мышления;

развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности учащегося;

раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их проявления и развития;

развитие навыков самостоятельного умственного труда;

развитие универсальных навыков.

Помимо положительных результатов, есть и небольшие недостатки. Дети начальной школы имеют свои особенности, поэтому:

не могут совладать со своими эмоциями, следовательно, на уроках создаётся вполне допустимый рабочий шум при обсуждении проблем.

несмотря на выслушивание разных мнений, при выступлении может доминировать мнение одного, если выступающий психологически доминирует в группе.

для некоторых участников работа в команде с использованием активных методов - только способ ничего не делать.

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть еще раз, что овладение технологией АМО и использование ее в образовательном процессе, несомненно, будет способствовать развитию у обучаемых качеств, отвечающим процессам, происходящим сегодня в жизни, и требованиям, прописанным в государственных стандартах нового поколения.

Список использованной литературы и источников

1. «Активные методы обучения». Электронный курс. Международный Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», http://www.moi-universitet.ru

2. Давыдов В.В., «Проблемы развивающего обучения», Москва, 1986 г.

3. Ксензова Г.Ю. “Перспективные школьные технологии”, Москва, Педагогическое общество России, 2000 г.

4. Хижнякова О. Н. Современные образовательные технологии в начальной школе. – С. 2006

5. Современные технологии обучения: Методическое пособие по использованию интерактивных методов в обучении / Под ред. Г.В. Борисовой, Т.Ю. Аветовой и Л.Ю. Косовой. – Спб., 2002.

«Использование новых

активных форм и методов обучения в учебно-воспитательном процессе»

Чукавина Ирина Сергеевна

2016 – 2017 уч. г.

Уже давно в нашу жизнь пришли динамизм и непрерывное развитие, повсеместно внедряются новейшие методы и средства обучения, автоматизированные обучающие системы, электронная техника.

Изменения в содержании, методах и средствах обучения вызвали значительные изменения в методике. За последние годы все большое внимание педагогической науки и практики привлекают методы обучения, которые по своему содержанию и способам осуществления невозможны без высокого уровня внешней и внутренней активности учащихся.

Что же такое метод? И что же такое форма? Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos», что означает путь, способ продвижения к истине, к ожидаемому результату. Метод – это способ достижения цели, связующее звено между запроектированной целью и конечным результатом. Метод обучения – это способ взаимосвязной деятельности учителя и обучающегося по достижению целей обучения, развития и воспитания. Признаком метода является деятельность.

Форма организации деятельности – это система средств, с помощью которых педагог добивается включения учащихся в деятельность на основе сочетания разных видов работы.

![]()

Пассивный метод (схема 1) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д.

![]()

Активный метод (схема 2) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов.

![]()

Интерактивный метод (схема 3). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал).

Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя, их учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

Очевидно, что решая задачу по поиску методов и форм обучения и воспитания необходимо давать предпочтение активным формам и методам, способствующим развитию мотивационной сферы учащихся, их творческой активности.

Особенности методов Методы активного обучения (МАО) — совокупность педагогических действий и приёмов, направленных на организацию учебного процесса и создающего специальными средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности.

Появление методов активного обучения связано со стремлением преподавателей активизировать познавательную деятельность обучающихся или способствовать её повышению. В образовательном процессе в явном виде проявляется три вида активности: мышление, действие и речь. Ещё один в неявном — эмоционально-личностное восприятие информации. В зависимости от типа используемых методов активного обучения на занятии может реализовываться либо один из видов, либо их сочетание. Степень активизации учащихся рассматривается в зависимости от того, какие и сколько из четырёх видов активности обучающихся на занятии проявляется. Например, на лекции используется мышление (в первую очередь память), на практическом занятии — мышление и действие, в дискуссии — мышление, речь и иногда эмоционально-личностное восприятие, в деловой игре — все виды активности, на экскурсии — только эмоционально-личностное восприятие. Этот подход согласуется с экспериментальными данными, которые свидетельствуют, что при лекционной подаче материала усваивается не более 20-30% информации, при самостоятельной работе с литературой — до 50%, при проговаривании — до 70%, а при личном участии в изучаемой деятельности (например, работа на ИД) — до 90%. Методы могут использоваться как самостоятельные педагогические разработки, так и в сочетании с традиционными. Существуют также принципы активизации традиционных форм обучения. Подходы к системному использованию МАО изложены в теории Активного обучения.

Признаки методов.

Метод обучения характеризуется тремя признаками. Он обозначает

цель обучения,

способ усвоения и

характер взаимодействия субъектов обучения.

Следовательно, понятие метода обучения отражает:

1)Способы обучающей работы учителя и способы учебной работы учащихся в их взаимосвязи;

2)Специфику их работы по достижению различных целей обучения.

Классификация методов обучения

Основные подходы к классификации методов обучения

Наиболее ранней классификацией является деление методов обучения на методы работы учителя (рассказ, объяснение, беседа) и методы работы учащихся (упражнения, самостоятельная работа).

Распространенной является классификация методов обучения по источнику получения знаний. В соответствии с таким подходом выделяют:

а) словесные методы (источником знания является устное или печатное слово);

б) наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия);

в) практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия).

Словесные методы обучения

Более подробно остановимся на этой классификации. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. Были периоды, когда они являлись почти единственным способом передачи знаний. Прогрессивные педагоги - Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и др. - выступали против абсолютизации их значения, доказывали необходимость дополнения их наглядными и практическими методами. В настоящее время нередко называют их устаревшими, «неактивными». К оценке этой группы методов надо подходить объективно. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. С помощью слова учитель может вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово активизирует воображение, память, чувства учащихся.

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.

Наглядные методы

Под наглядными методами обучения понимаются такие, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения и предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т.п. В современной школе широко используются с этой целью экранные технические средства.

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы:

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей и пр.

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов и др.

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, каким является компьютер индивидуального пользования. В настоящее время решается задача создания в школах кабинетов электронно-вычислительной техники, внедрения в учебный процесс компьютеров. Они позволяют учащимся наглядно увидеть в динамике многие процессы, которые раньше усваивались из текста учебника. Компьютеры дают возможность моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений наиболее оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных методов в учебном процессе.

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд условий:

а) применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся;

б) наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока;

в) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет;

г) необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;

д) детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений;

е) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала;

ж) привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве.

Практические методы

Эти методы основаны на практической деятельности учащихся. К ним относятся упражнения, лабораторные и практические работы.

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение умственного или практического действия с целью овладения им или повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного процесса. Характер и методика упражнений зависит от особенностей учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста учащихся.

Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, письменные, графические и учебно-трудовые. При выполнении каждого из них учащиеся совершают умственную и практическую работу.

По степени самостоятельности учащихся при выполнении упражнений выделяют:

а) упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления — воспроизводящиеупражнения;

б) упражнения по применению знаний в новых условиях — тренировочные упражнения.

Если при выполнении действий ученик про себя или вслух проговаривает, комментирует предстоящие операции, такие упражнения называют комментированными. Комментирование действий помогает учителю обнаруживать типичные ошибки, вносить коррективы в действия учеников.

Рассмотрим особенности применения упражнений.

Устные упражнения способствуют развитию логического мышления, памяти, речи и внимания учащихся. Они отличаются динамичностью, не требуют затрат времени на ведение записей.

Письменные упражнения используются для закрепления знаний и выработки умений в их применении. Использование их способствует развитию логического мышления, культуры письменной речи, самостоятельности в работе. Письменные упражнения могут сочетаться с устными и графическими.

К графическим упражнениям относятся работы учащихся по составлению схем, чертежей, графиков, технологических карт, изготовление альбомов, плакатов, стендов, выполнение зарисовок при проведении лабораторно-практических работ, экскурсий и т.д.

Графические упражнения выполняются обычно одновременно с письменными и решают единые учебные задачи. Применение их помогает учащимся лучше воспринимать, осмысливать и запоминать учебный материал, способствует развитию пространственного воображения. Графические работы в зависимости от степени самостоятельности учащихся при их выполнении могут носить воспроизводящий, тренировочный или творческий характер.

К учебно-трудовым упражнениям относятся практические работы учащихся, имеющие производственно-трудовую направленность. Целью этих упражнений является применение теоретических знаний учащихся в трудовой деятельности. Такие упражнения способствуют трудовому воспитанию учащихся.

Упражнения являются эффективными только при соблюдении ряда требований к ним: сознательный подход учащихся к их выполнению; соблюдение дидактической последовательности в выполнении упражнений.

Сначала упражнения по заучиванию и запоминанию учебного материала, затем — на воспроизведение — применение ранее усвоенного — на самостоятельный перенос изученного в нестандартные ситуации — на творческое применение, с помощью которого обеспечивается включение нового материала в систему уже усвоенных знаний, умений и навыков. Крайне необходимы и проблемно-поисковые упражнения, которые формируют у учащихся способность к догадке, интуицию.

Лабораторные работы — это проведение учащимися по заданию учителя опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических приспособлений, т.е. это изучение учащимися каких-либо явлений с помощью специального оборудования.

Проводятся лабораторные работы в иллюстративном или исследовательском плане.

Разновидностью исследовательских лабораторных работ могут быть длительные наблюдения учащихся за отдельными явлениями, как-то: над ростом растений и развитием животных, над погодой, ветром, облачностью, поведением рек и озер в зависимости от погоды и т.п. В некоторых школах практикуются в порядке лабораторной работы поручения школьникам сбора и пополнения экспонатами местных краеведческих музеев или школьных музеев, изучение фольклора своего края и др. В любом случае учитель составляет инструкцию, а ученики записывают результаты работы в виде отчетов, числовых показателей, графиков, схем, таблиц. Лабораторная работа может быть частью урока, занимать урок и более.

Практические работы проводятся после изучения крупных разделов, тем и носят обобщающий характер. Они могут проводиться не только в классе, но и за пределами школы (измерения на местности, работа на пришкольном участке).

Особый вид практических методов обучения составляют занятия с обучающими машинами, с машинами-тренажерами и репетиторами.

Такова краткая характеристика методов обучения, классифицируемая по источникам знания. Ее неоднократно и достаточно обоснованно подвергали критике в педагогической литературе. Главным ее недостатком считается то, что данная классификация не отражает характер познавательной деятельности учащихся в обучении, не отражает степень их самостоятельности в учебной работе. Тем не менее именно эта классификация пользуется наибольшей популярностью у учителей-практиков и ученых-методистов.

Работая над применением различных форм и методов обучения и воспитания уч-ся, мы берем за основу 4 фактора, которые влияют на выбор метода обучения:

материально-дидактическая база,

содержание учебного материала,

уровень обученности и воспитанности учащихся,

уровень методической подготовки преподавателя.

Инновационная деятельность преподавателей – часть методической работы, направленной на выполнение одной из главнейших задач в деле качества и эффективности процесса обучения и воспитания – дальнейшее совершенствование форм, методов и средств проведения урока, т.е. создание педагогических технологий.

Сегодня уже можно констатировать, что в школах активизируются формы и методы обучения. Под активными формами и методами обучения подразумевается широкий комплекс мероприятий: программированное обучение с учетом возрастающих особенностей, способностей и склонностей школьника, широкое применение учебно-наглядных пособий, технических средств и приборов, различные виды и формы занятий в аудиториях, в учебных кабинетах, ведение урока с учетом зонирования пространства. Новые программы обучения могут дать ожидаемый педагогический эффект только в сочетании с новой, более совершенной формой обучения.

Особое внимание заслуживает организация и планирование однопредметных и однотемных уроков в объединенных классах. Многие темы программ начального обучения повторяются в каждом классе, но на разном уровне. Есть, следовательно, возможность так спланировать учебный процесс, чтобы уроки по этим темам проводились одновременно во всех классах.

Так что же такое «Активные методы обучения» - новый тренд? инновация в образовании? Что это?! Сколько их? Какие они?

АМО – это система методов, которые не только дают учащимся знания, но и обеспечивают формирование и развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда.

Учебный процесс с использованием активных методов обучения включает в себя специфические принципы. Наиболее важными, на мой взгляд являются:

- принцип проблемности. Преподаватель так организует занятие, когда обучающиеся узнают новое, приобретают знания и навыки через преодоление трудностей, создаваемых постановкой проблем.

- принцип «негативного опыта». Преподаватель так организует занятие, когда обучающиеся учатся избегать ошибок, анализируя изучаемый материал, убеждаясь в необходимости более глубокого изучения материала.

- принцип «от простого к сложному». Преподаватель организует занятие с учётом нарастающей сложности материала и применяемых методов.

- принцип непрерывного обновления. Преподаватель организует занятие, которое информативно, то есть насыщенно новым, неизвестным, привлекает внимание обучающихся, побуждает изучать тему, овладевать новыми способами учебной деятельности.

- принцип организации коллективной деятельности. Преподаватель так организует занятие, когда у обучающихся нет другого выхода, как необходимость решения проблемы в группе, коллективно.

- принцип опережающего обучения. Преподаватель так организует занятие, когда обучающиеся овладевают в условиях обучения практическими знаниями и умениями воплотить их в практической деятельности.

Как показывает, практика особенно ярко запоминается то, что является нестандартным. АМО позволяют разбавить скучные и привычные уроки и сделать их интересными и более познавательными. С этой целью я стараюсь использовать различный занимательный познавательный материал: сюжетно-ролевые игры, мини-викторины, кроссворды, занимательные ситуации.

Применение активных методов обучения позволяют обеспечивать переход от информационно-объяснительного к деятельностно-развивающему обучению, которое предусматривает замену монологических методов предъявления учебной информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой. На таких уроках иностранного языка учащимся не скучно, они не безразличны к учебе, на это нет времени – все заняты делом.

Чтобы организовать продуктивную познавательную деятельность учащихся на уроке, создать рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе, важно на каждом этапе урока применять различные АМО. Что я и делаю.

На этапе приветствия и знакомства активно использую прием «Кто ты?»

Подготовка: собрать много разных мелких предметов и положить их в коробку.

Каждый учащийся должен выбрать три предмета и описать, что связывает его с этим предметом. Например: один ученик взял игрушечную собачку, мяч и солнечные очки. Он может сказать о себе следующее: I like dogs. I like to play football. I like summer. И так далее по очереди каждый должен сказать о себе.

Для деления учащихся на команды, я использую такой метод как «Летающие поговорки». Я выдаю учащимся поговорки. Одним начало поговорки, другим - окончание. Учащиеся должны сопоставить части поговорок и объединиться в команды. Данный метод дает возможность развивать лексические, фонетические навыки языка.

На этапе вхождения в тему наиболее удачными на мой взгляд являются такие приемы как «Угадай тему», «Дерево ожиданий» и «Погода в доме».

«Угадай тему»,

Учащимся предлагаются фрагменты пазлов. Задача: найти недостающий фрагмент у одноклассников и таким образом сформируются группы. Затем нужно будет проанализировать учащимся, что изображено на собранных пазлах. Например, у одной группы получилось солнышко, у другой - туча, у третьей - дождь. Можно догадаться, что тема урока «Погода».

При изучении нового материала прием «Следопыты» научит работать с различными источниками информации.

Учитель вывешивает плакат или пишет на доске тему урока. Например «Окружающий мир». Далее предлагается участникам группы обсудить основные идеи, которые связаны с этой темой. Причем каждая группа дополняет своими идеями и записывает на доске.

При организации самостоятельной работы над новой темой важно чтоб обучающимся было интересно всесторонне и глубоко проработать новый материал. Например, прием «Светофор» я использую для работы с грамматикой. Учащиеся поднимают красные и зеленые карточки, выбирая правильные грамматические формы.

Прием «Станьте любознательными» можно использовать для работы с текстами. После прочтения текста, учащиеся по цепочке говорят: "Я прочитал....", "Я знал...", "Я узнал…".

Помогают снять утомляемости и переключиться на другой вид речевой деятельности, такие игры как «МИМ» или «Отдохни с пользой».

Игра «МИМ»

Учащиеся по очереди должны изобразить любое время года без слов. Он может показать, какую одежду можно носить в это время года, описать погодные условия, виды спорта. Другие учащиеся должны угадать это время года.

«Отдохни с пользой»

Учитель объясняет, например, для закрепления лексики по теме «Цвета», что если он назовет зеленый цвет, учащиеся должны встать, если красный - сесть, желтый -хлопнуть в ладоши, голубой – подпрыгнуть и т.д.

В конце урока при подведение итогов с целью рефлексии провожу такие приемы как «Анкета»,«ХИМС», или «Ваш новый компьютер»,

В игре «ХИМС», учащиеся по цепочке отвечают: "Хорошо...", "Интересно...", "Мешало...", "Возьму с собой с данного урока...", или «Ваш новый компьютер», где всем учащимся выдаются по четыре клеющихся бумажки разных цветов и они пишут, что нового они увидели, чему научились, что поняли и какие эмоции испытали. Затем все эти высказывания приклеиваются на символический компьютер на доске. На монитор – что нового увидел, на клавиатуру – чему научился, на процессор – что понял, на мышку – что почувствовал.

На своих уроках активно использую грамматические, лексические, фонетические, орфографические и творческие игры.

Интерес вызывают и так-называемое «креативное письмо». Под «креативным письмом» подразумеваются упражнения продуктивного характера самой различной степени сложности. Например такие задания:

- восстановите начало и конец истории;

- восстановите диалог по отдельным «направляющим» репликам;

- измените вид текста (сообщение на разговор, диалог на описание);

- ответьте на письмо письмом, телефонным разговором и другие.

Я считаю, что все выше перечисленные приёмы помогают прививать интерес к предмету.

Благодаря использованию АМО результаты анкетирования, проводимого среди учащихся значительно изменились. Такие критерии как: боюсь что спросят, скучно и неинтересно заметно снизились. Конечно, еще все так идеально, как хотелось бы. Поэтому работу по применению АМО на уроках англ. яз. планирую продолжать и далее.

Доказательством успешности применения активных методов обучения на своих уроках также можно считать достаточно высокие показатели качественной успеваемости по английскому языку, а также - активное и продуктивное участие в различных предметных конкурсах и олимпиадах, в том числе дистанционных, по английскому языку;

Считаю, что увеличение кол-ва участников в конкурсах и олимпиадах произошло также благодаря применению АМО. Ученики чувствуют уверенность в себе и не боятся пробовать свои силы.

Я считаю, что работа педагога – это кропотливый труд прежде всего над собой. Я уверена, что если учитель каждую минуту стремиться к совершенству, то блеск в его глазах вдохновит его учеников.

ФГОС несколько изменил вектор обучения, так как приоритетная роль теперь отводится деятельности учащихся. Какие же формы и методы предлагают методисты для построения уроков в контексте ФГОС?

Многие путают термины "методы" и "приемы", употребляя их как синонимы. Между тем, метод — это способ совместной деятельности учителя и ученика. Прием — лишь составная часть метода, разовое действие, шаг реализации метода.

Обсудить статью (уже 4 коммент.)

Обсудить статью (уже 4 коммент.)

Опубликовать свой материал

Опубликовать свой материал

Форма урока — это формат, в котором построен весь урок. В структуре ФГОС предложена новая классификация типов уроков, а формы проведения выбираются свободно.

Типы уроков по ФГОС

Тип "урок усвоения новых знаний".

Тип "урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление)".

Тип "урок актуализации знания и умений (урок-повторение).

Тип "урок обобщения и систематизации".

Тип "урок контрольного учета и оценки ЗУН".

Тип "урок коррекции ЗУН".

Тип "комбинированный урок" — может сочетать в себе несколько типов уроков, соответственно — и форм проведения.

Классификация форм уроков

Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль.

Уроки на основе нетрадиционной подачи материала: урок-откровение, урок-дублер, урок мудрости, творческий отчет.

Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут.

Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет, суд.

Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.

Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз.

Интегрированные уроки.

Каждую форму урока можно интерпретировать для любого типа урока по ФГОС. Четких правил нет, и все зависит от фантазии учителя и от поставленных целей для конкретного урока.

Классификация методов

В методике приводится следующая классификация методов обучения:

Пассивные: когда учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. Такие методы в рамках ФГОС признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных уроках обучающего типа. Самый распространенный прием пассивных методов — лекция.

Активные (АМО). Здесь учитель и ученик выступают как равноправные участники урока, взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик.

Интерактивные (ИМО) — наиболее эффективные методы, при которых ученики взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом. Вектор: учитель = ученик = ученик.

В рамках ФГОС предполагается использование активных и интерактивных методов, как более действенных и эффективных.

Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная к реальности). Ученики должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, выбрать лучшие из возможных решений.

Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение находить решение проблемы. Проектный метод объединяет исследовательские, поисковые, творческие методы и приемы обучения по ФГОС.

Проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций (вопросов, явлений).

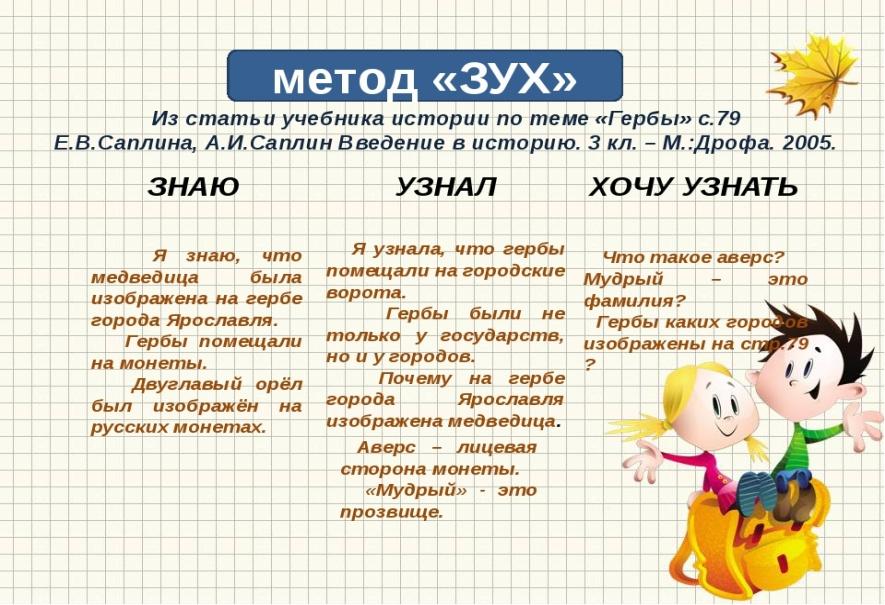

Метод развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) — метод, направленный на развитие критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления. В методике предлагается своя структура уроков, состоящая из этапов вызова, осмысления и размышления.

Эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований.

Исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. Только здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать исследовательскую работу по изучению проблемы.

Метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в дидактические блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной дифференциацией учащихся, их выбором.

Выбор метода зависит от многих условий:

цели обучения;

уровня подготовленности учащихся;

возраста учащихся;

времени, отведенного на изучение материала;

оснащенности школы;

теоретической и практической подготовленности учителя.

Каждый метод обучения содержит в себе свой набор приемов, которые помогают наиболее эффективно реализовать метод на практике.