| Цель урока. Познакомить обучаемых с природным явлением геологического происхождения — землетрясением, объяснить причины возникновения землетрясения и порядок оценки его интенсивности. Познакомить обучаемых с сейсмически опасными районами на Земле. Познакомить учащихся с организацией защиты населения от последствий землетрясений. Разобрать основные мероприятия, проводимые в нашей стране по защите населения от землетрясений. Познакомить учащихся с рекомендациями специалистов МЧС России о том, как подготовиться к землетрясению, как вести себя во время и после землетрясения, чтобы обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих. Изучаемые вопросы 1. Землетрясение и причины его возникновения. 2. Факторы, оказывающие влияние на силу землетрясения. 3. Сейсмически опасные районы на Земле. 4. Прогноз землетрясений. 5. Обучение и оповещение населения. 6. Организация аварийно-спасательных работ. 7. Как подготовиться к землетрясению. 8. Как вести себя во время землетрясения. 9. Как действовать после землетрясения. Рекомендации по изложению учебного материала 1. Подчеркнуть, что землетрясение — это природное явление, связанное с геологическими процессами, происходящими в литосфере Земли. Дать определения понятий внезапных смещений и разрывов в земной коре или в верхней части мантии. Эти смещения и разрывы обусловлены глубинными процессами, происходящими в литосфере и связанными с движением литосферных плит. В горных поясах и вблизи них внутриземное напряжение нарастает до тех пор, пока не превысит сопротивление горных пород, в результате происходит разрыв горных пород и их смещение. Внутриземное напряжение скачкообразно сбрасывается. Потенциальная энергия деформации переходит в кинетическую энергию, которая рассеивается в разные стороны от места разрыва в виде сейсмических волн. Сейсмические волны колеблют Землю. Сейсмический разрыв земной коры зарождается всегда на глубине. Очень редко бывает, когда глубина разрыва не превышает 3—5 км, чаще всего это происходит на глубине 10—15 км. Установлено, что на глубинах до 5 км обычно возникают слабые подземные толчки, мощные землетрясения зарождаются на глубине 40—60 км. Место разрушения горной породы называют «очаг землетрясения, или гипоцентр», «эпицентр землетрясения». Сейсмические волны могут быть разных типов — продольные, поперечные и поверхностные. У них разные скорости движения, энергия и сила воздействия. Чем дальше волна от эпицентра, тем слабее землетрясение. 2. Обратить внимание учащихся на то, что толчок землетрясения возникает внутри земных недр, при этом выделяется кинетическая энергия, которая измеряется в магнитудах. Сила землетрясения зависит от величины магнитуды и расстояния определенной точки поверхности Земли от очага землетрясения (гипоцентра). При одинаковой магнитуде землетрясения (при одинаковой энергии, высвободившейся при разломе горных пород) сила землетрясения может быть разной в зависимости от глубины очага землетрясения. Далее можно рассказать о шкале Рихтера, о шкале Меркали, по которым измеряется сила землетрясения. 3. Используя географическую карту, рассказать, в каких районах Земли чаще происходят землетрясения. В заключение урока целесообразно отметить, что землетрясения интенсивностью 5—6 баллов случаются на Земле в среднем 5—7 тыс. раз в год; 7—8 баллов— 100—150 раз; уничтожающие землетрясения интенсивностью 9—10 баллов—15— 20 раз. По данным статистики, сильные, катастрофические землетрясения в 11 — 12 баллов случаются 1 —2 раза в год. 4.Разъяснить учащимся, что защита населения от последствий землетрясений является одной из задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Рассказать о мероприятиях, проводимых органами государственной власти и органами местного самоуправления всех уровней, и о мерах по защите населения от землетрясений. При этом более подробно остановиться на организации прогноза землетрясений. 5.Подчеркнуть, что особое внимание в организации защиты населения от последствий землетрясений уделяется обучению населения правилам поведения при угрозе возникновения землетрясения, во время землетрясения и после него. Правила безопасного поведения населения будут рассмотрены на следующем уроке, а здесь следует остановиться на важности своевременного оповещение населения. 6.Объяснить учащимся, что для оказания помощи людям, попавшим в беду, локализации и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций созданы специальные аварийно-спасательные службы и формирования. Рассказать об особенностях их деятельности. В заключение необходимо отметить, что для населения, проживающего в сейсмоопасных районах, необходимо знать, что достаточно точным средством краткосрочного прогноза землетрясения может служить поведение домашних животных при приближении землетрясения. В книге Я. Палкевича «Выжить в городе» приведены примеры поведения животных перед землетрясением. При известном среднесрочном прогнозе о возможности возникновения землетрясения в определенном районе наблюдение за поведением животных позволит вовремя узнать о его приближении. 7.Познакомить учащихся с рекомендациями специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при землетрясении. При этом подчеркнуть, что эти рекомендации не являются универсальными для всех случаев возникновения

землетрясений. Их можно рассматривать как основу индивидуального плана поведения в подобных ситуациях. Рассказывая о подготовке к землетрясению, следует подчеркнуть, что специалисты МЧС России рекомендуют иметь заранее продуманный план действий во время землетрясения при нахождении дома, в общественном месте, на улице, в транспорте; важно иметь список телефонов: администрации города, управления по делам ГО и ЧС, противопожарной службы, поисково-спасательного отряда, станции «Скорой помощи»; заранее подготовить все самое необходимое и хранить эти вещи в месте, известном всем членам семьи. 8.Объяснить учащимся, что во время землетрясения главное не поддаваться панике (от момента, когда вы почувствуете первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас есть 15—20 с). Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Далее следует рассказать, как вести себя на улице, в помещении, если вы не успели покинуть его. Особое внимание следует уделить поведению человека, оказавшегося под обломками здания: дышите глубоко, не позволяйте победить себя страху и пасть духом, надо попытаться выжить любой ценой, оцените ситуацию и изучите, что в ней есть положительного. Человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение достаточного количества дней, если не будет бесполезно расходовать энергию. Верьте, что помощь придет обязательно, приспособьтесь к обстановке и осмотритесь, поищите возможный выход, отбросьте грустные мысли, сосредоточившись на самом важном; если единственным путем выхода является узкий лаз, вы должны протиснуться через него. Для этого необходимо, расслабив мышцы, постепенно протискиваться, прижав локти к бокам и двигая ногами вперед, как черепаха. 9. Поведение после землетрясения не менее важная тема для обсуждения. Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. Если можете, освободите попавших в легкоустранимые завалы. Будьте осторожны! Без крайней нужды не занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2—3 ч после землетрясения. В заключение урока целесообразно подвести учащихся к об щему выводу: однозначных рекомендаций, приемлемых для всех случаев возникновения землетрясения, нет. Все они носят общий характер и учитывают наиболее часто повторяющиеся ситуации. Однако, хорошо зная эти рекомендации, каждый человек сможет быстро оценить складывающуюся обстановку, свои возможности и выбрать наиболее рациональный способ поведения для обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. Контрольные вопросы 1. Что такое землетрясение и каковы причины его возникновения? 2. Что такое магнитуда землетрясения? 3. Как измеряется интенсивность землетрясения? 4. Какая существует взаимосвязь между магнитудой землетрясения, глубиной гипоцентра и интенсивностью землетрясения. 5. Какие мероприятия включает в себя организация защиты населения от последствий землетрясений? 6. Какие особенности природных явлений, происходящих в земной коре, учитываются при разработке прогнозов землетрясений? 7. Как реагируют домашние животные на приближение землетрясения? 8. С какой целью проводятся аварийно-спасательные работы? Домашнее задание Изучите § 2.1, 2.2, 2.3 учебника.

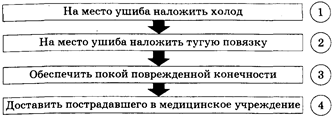

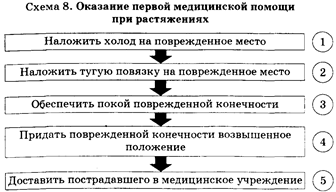

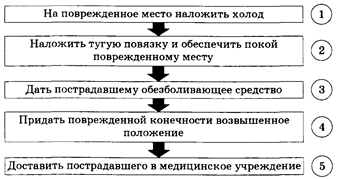

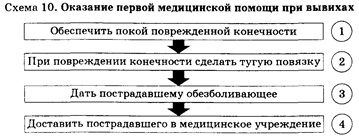

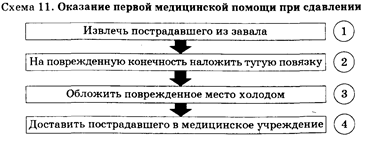

|