- - познакомить с историей находки «Слова…»;

- - познакомить с летописным источником похода князя Игоря на половцев;

- - выявить проблематику произведения;

- - познакомиться с героями «Слова…»;

- - развивать умение логически мыслить, делать обобщения, выводы, развернуто отвечать на вопрос;

- - воспитывать интерес к отечественной истории, ответственность за свои поступки

Граф Алексей Михайлович Мусин-Пушкин ,

член Российской академии наук, позже ставший президентом академии художеств

- «Слово о полку Игореве» имеет предположительно южнорусское происхождение, возможно даже киевское. Подобные предположения вытекают из заключения «Слова», из восторженного отношения автора к великому князю киевскому Святославу, из любви к Киеву, к его горам.

В 1185г., не предупредив никого, отправился в половецкую степь князь Новгород-Северский Игорь Святославович, вместе со своим сыном, братом и племянником. Они выступили в поход 23 апреля.

1 мая в пути их застало солнечное затмение. Но, несмотря на грозное знамение, Игорь не повернул назад свое войско.

Современники по-разному оценивали события 1185 г., мы узнаем об этом из двух древних летописей - Лаврентьевской и Ипатьевской. Лаврентьевская летопись резко осуждает Игоря, изображая его самонадеенным и честолюбивым князем, недальновидным полководцем.

В «Летописной повести», которая читается в Ипатьевской летописи, нет прямого осуждения князя, он вызывает даже сочувствие не только достойным поведением во время битвы, но и искренним раскаянием в том, что причинил много страданий русской земле.

Ипатьевская летопись

«Слово о полку Игореве…»

Игорь же возревъ на небо и виде солнце.

Игорь възр ѣ на св ѣ тлое сълнце и вид ѣ .

И рече бояромъ своимъ и дружине своей.

И рече Игорь къ дружине своей.

Братья и дружино.

Братие и дружино.

Да то же нам видети.

Да позримъ синего Дону!

Заутра же, пятку наставшу ... усретоша полки половецкие.

Съ зарания въ пятокъ потопташа поганыя плъки половецкыя.

И рече Святославъ Олгович ... «далече есмь гонилъ по половцевъ ... » И облегоша ту.

Дремлетъ въ пол ѣ олгово хороброе гн ѣ здо: далече залет ѣ ло.

И бысть скорбь и туга люта ... и по всей волости Черниговской: князи изымани и дружина изымана и избита.

Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати ... А въстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми.

Святослав же то слышав и вельми воздохнув, утер слез своих и рече ...

Тогда великый Святъславъ изрони злато слово с слезами см ѣ шено и рече ...

Ныне же половци се победиле Игоря и брата его с сыном, а поеди, брате (Давыде), постерези земле Руское.

Вступита, господина (Рюриче и Давиде), въ злата стремень за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы.

На протяжении всех двух веков со времени публикации «Слова» выдвигаются гипотезы разной степени доказательности о том, кто (конкретное лицо или круг лиц) мог бы быть его автором Одни исследователи считали, что тон обращений автора к князьям указывают на то, что он сам был князем или членом княжеской фамилии (в частности, назывались имена самого Игоря, Ярославны, Владимира Игоревича и ряда других князей, включая крайне малоизвестных); другие, напротив, утверждали, что князь не мог называть князя «господином».

«Игорь Святославович – сын своей эпохи. Это «средний» князь своего времени: храбрый, мужественный, в известной мере любящий родину, но безрассудный и недальновидный, заботящийся о своей чести больше, чем о чести родины».

Д.С.Лихачев

Автор любуется, как самоотверженно, забывая обо всем- о ранах, об отчем золотом столе, о прекрасной жене, бьется Всеволод. Сила его гиперболизирована, он похож на богатыря из русской былины: куда поскачет Всеволод, «своим золотым шлемом посвечивая, - там лежа поганые головы половецкие».

- Святослав – государственный деятель, пытающийся объединить военные силы, сохранить и умножить мощь русского государства.

Ярославна – женщина, жена воина, ушедшего в поход и не подающего о себе вестей. Ее страдания, ее тоска понятны людям любой эпохи .

- Храбрая дружина сражается с половцами до последнего человека. Лишь тогда прекратился бой, когда «кровавого вина не доста». Автор укоряет Игоря за то, что он «погубил богатство» и оставил «русское золото» (то есть дружину) на дне Каялы, реки половецкой

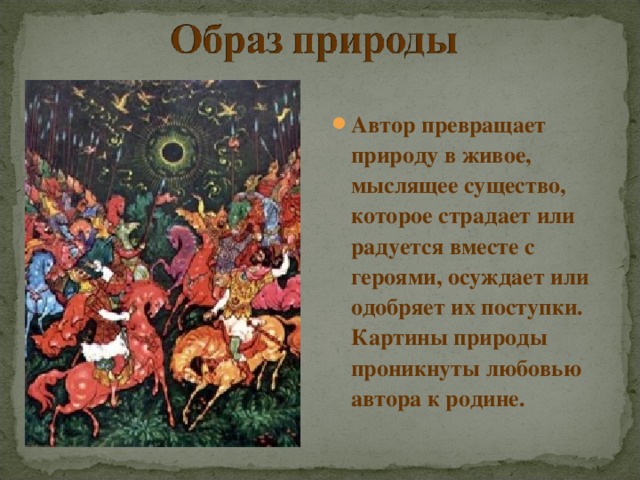

- Автор превращает природу в живое, мыслящее существо, которое страдает или радуется вместе с героями, осуждает или одобряет их поступки. Картины природы проникнуты любовью автора к родине.

- Идея необходимости объединения удельных княжеств вокруг Киева перед угрозой нашествия степняков на «землю Русскую». Этой идее подчинено не только «Золотое слово» Святослава, но и исторические отступления автора, из которых ясно видно: были едины – одерживали победы; вступили в распри – принесли лишь горе и страдание Русской земле.

- Существует несколько сотен переводов «Слова о полку Игореве» на различные языки (многие представлены на сайте «Параллельный корпус переводов „Слова о полку Игореве“»).

- В русской культуре сложилась особая традиция перевода «Слова». В числе переводчиков «Слова» на современный русский язык ряд крупных русских поэтов — В. А. Жуковский, А. Н. Майков, К. Д. Бальмонт, Н. А. Заболоцкий, Е. А. Евтушенко. В. В. Набоков перевёл «Слово» на английский язык.

- Крупные деятели национальных литератур есть также и среди переводчиков «Слова» на другие языки: на украинский — Иван Франко, на белорусский — Янка Купала, на польский — Юлиан Тувим, на французский — Филипп Супо, на монгольский — Цэндийн Дамдинсурэн, на немецкий — Райнер Мария Рильке, на иврит — Арье Став и др.

- Известные переводы «Слова» на русский язык принадлежат таким крупным филологам-исследователям памятника, как Р. О. Якобсон, Д. С. Лихачёв, О. В. Творогов.

- Образы поэмы нашли зримое воплощение в картинах и иллюстрациях русских художников: В.Васнецова, В.Серова, Н.Рериха, В.Фаворского.

Н.Рерих Поход князя Игоря»

В.М.Васнецов «После побоища

князя Игоря с половцами»

Опера «Князь Игорь» — образец национального героического эпоса в музыке.