Многообразие языков мира и их классификации. Функциональная (социальная) типология языков

Учитель русского языка

Файзрахманова И.В.

2017г.

Классификация языков -это распределение языков мира по группам на основе определенных признаков, в соответствии с принципами, лежащими в основе исследования.

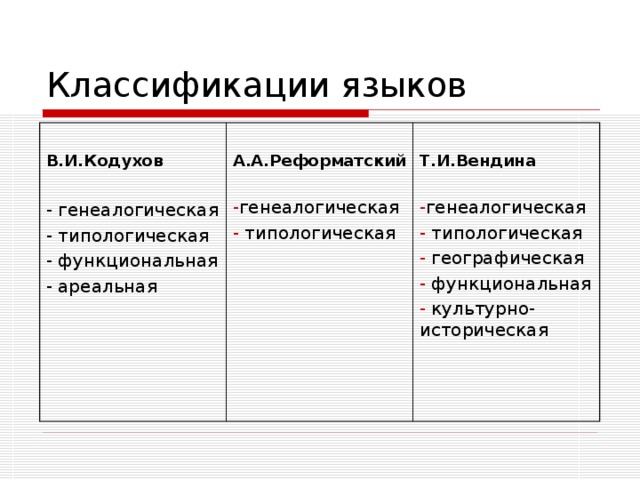

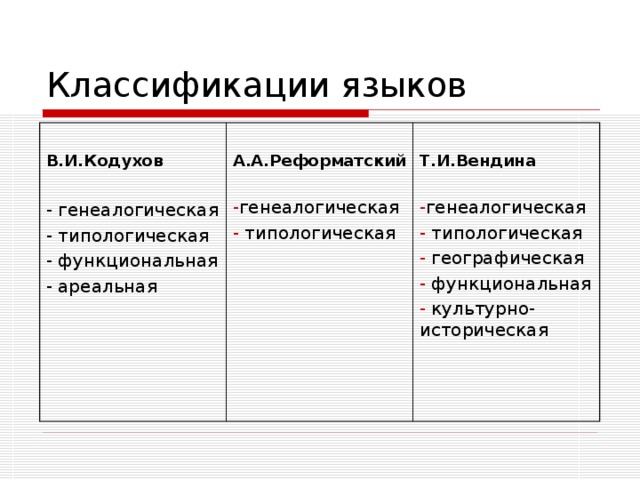

Классификации языков

В.И.Кодухов

- генеалогическая

А.А.Реформатский

- генеалогическая

- типологическая

- типологическая

Т.И.Вендина

- функциональная

- ареальная

- генеалогическая

- типологическая

- географическая

- функциональная

- культурно-историческая

Генеалогическая классификация

- Цель – определить место того или иного языка в кругу родственных языков, установить его генетические связи.

- Основной метод исследования – сравнительно-исторический.

- Основные классификационные категории – семья, ветвь, группа языков.

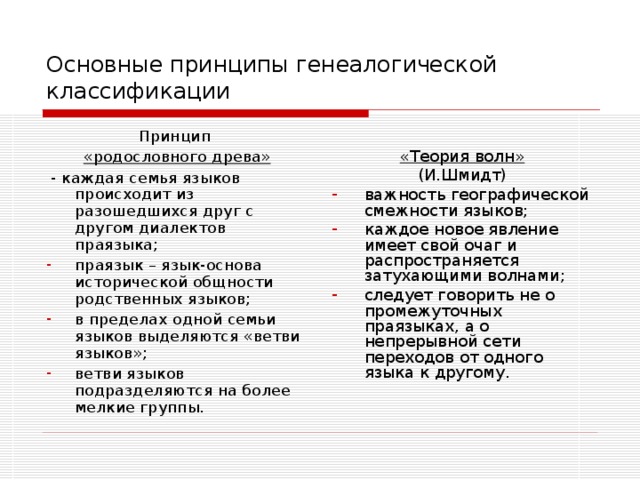

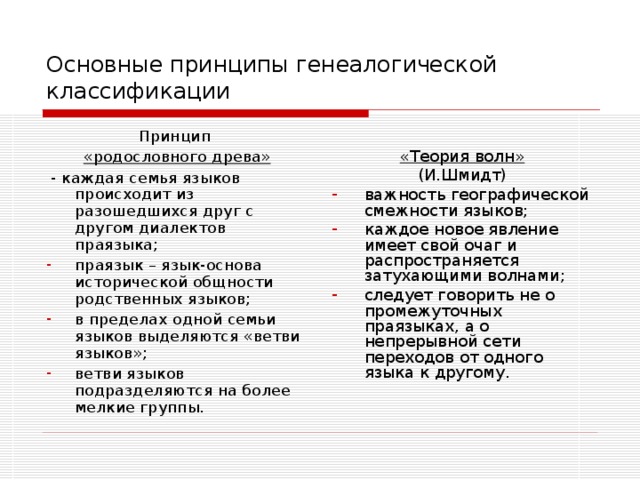

Основные принципы генеалогической классификации

Принцип

«родословного древа»

- каждая семья языков происходит из разошедшихся друг с другом диалектов праязыка;

«Теория волн»

(И.Шмидт)

- праязык – язык-основа исторической общности родственных языков;

- в пределах одной семьи языков выделяются «ветви языков»;

- ветви языков подразделяются на более мелкие группы.

- важность географической смежности языков;

- каждое новое явление имеет свой очаг и распространяется затухающими волнами;

- следует говорить не о промежуточных праязыках, а о непрерывной сети переходов от одного языка к другому.

Общая картина генеалогической классификации языков, продолжающей по-прежнему уточняться, выглядит следующим образом:

- Индоевропейская семья языков . Включает более десяти групп («ветвей») языков, среди которых представлены как живые, так и мертвые языки:

- хеттско-лувийская или анатолийская группа;

- индийская или индоарийская группа;

- иранская группа;

- тохарская группа;

- иллирийская группа;

- греческая группа;

- италийская группа;

- кельтская группа;

- германская труппа;

- балтийская группа;

- славянская группа.

- Уральская семья языков . Включает две группы:

а) прибалтийско-финские языки: финский, ижорский, карельский, вепсский, составляющие северную группу, и эстонский, ливский, водский языки, образующие южную группу;

б) волжские языки: марийский и мордовские языки (эрзянский и мокшанский);

в) пермские: удмуртский, коми-зырянский, коми-пермяцкий языки

г) угорские: венгерский, хантыйский, мансийский языки;

д) саамский;

2) самодийская група: ненецкий, энецкий, нганасанский и практически исчезнувший селькупский (юг Красноярского края) языки;

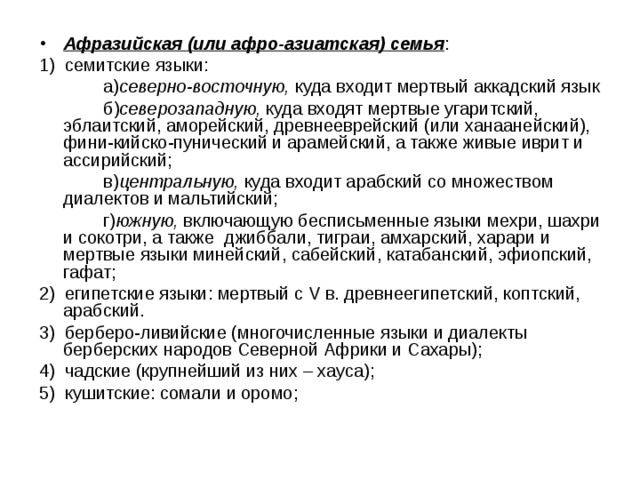

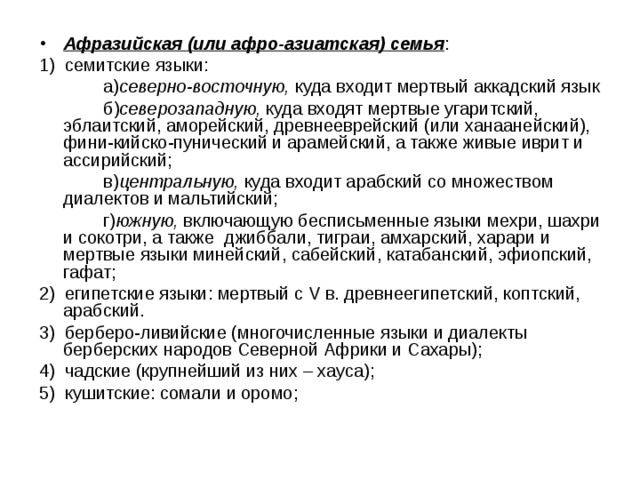

- Афразийская (или афро-азиатская) семья :

1) семитские языки:

а) северно-восточную, куда входит мертвый аккадский язык

б) северозападную, куда входят мертвые угаритский, эблаитский, аморейский, древнееврейский (или ханаанейский), фини-кийско-пунический и арамейский, а также живые иврит и ассирийский;

в) центральную, куда входит арабский со множеством диалектов и мальтийский;

г) южную, включающую бесписьменные языки мехри, шахри и сокотри, а также джиббали, тиграи, амхарский, харари и мертвые языки минейский, сабейский, катабанский, эфиопский, гафат;

2) египетские языки: мертвый с V в. древнеегипетский, коптский, арабский.

3) берберо-ливийские (многочисленные языки и диалекты берберских народов Северной Африки и Сахары);

4) чадские (крупнейший из них – хауса);

5) кушитские: сомали и оромо;

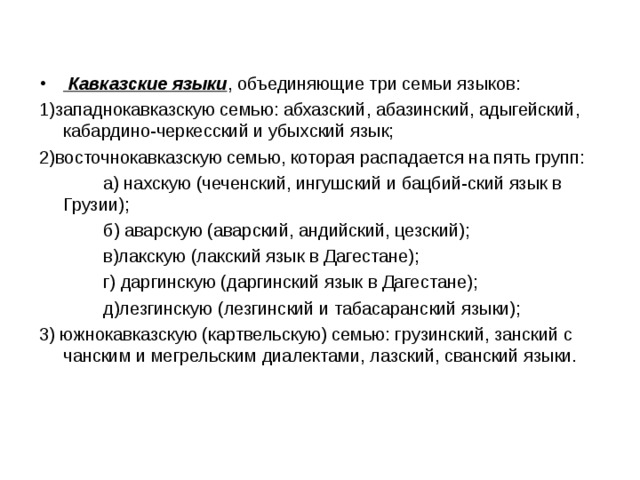

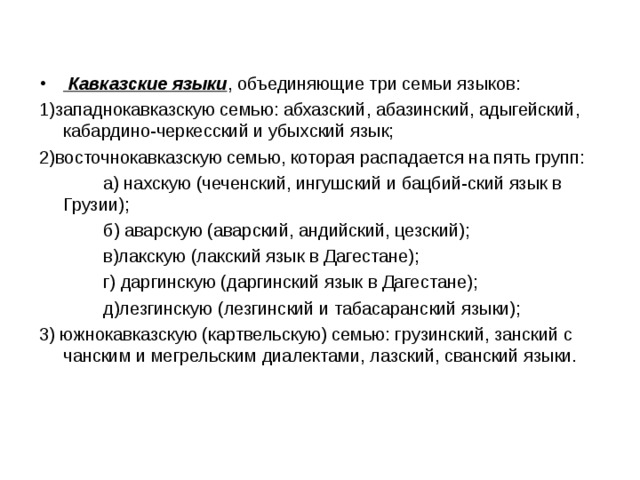

- Кавказские языки , объединяющие три семьи языков:

1)западнокавказскую семью: абхазский, абазинский, адыгейский, кабардино-черкесский и убыхский язык;

2)восточнокавказскую семью, которая распадается на пять групп:

а) нахскую (чеченский, ингушский и бацбий-ский язык в Грузии);

б) аварскую (аварский, андийский, цезский);

в)лакскую (лакский язык в Дагестане);

г) даргинскую (даргинский язык в Дагестане);

д)лезгинскую (лезгинский и табасаранский языки);

3) южнокавказскую (картвельскую) семью: грузинский, занский с чанским и мегрельским диалектами, лазский, сванский языки.

- Дравидская семья языков . В нее входят языки телугу, тамильские, каннада, малая-лам и др.

- Юкагиро-чуванская семья языков. Единственный представитель этой семьи языков юкагирский язык в бассейнах рек Колыма и Алазея. Сохранились также диалекты колымский и тундренный.

- Алтайская семья - макросемья языков, объединяющая на основе предполагаемой генетической сопринадлежности:

1) тюркскую группу: чувашский, татарский, башкирский, киргизский, узбекский, кумыкский, карачаево-балкарский, крымско-татарский, караимский, ногайский, каракалпакский, казахский, якутский, долганский, алтайский, хакасский, тувинский, тофаларский, шорский, чулымский, камасинский, уйгурский, туркменский, турецкий, азербайджанский, гагаузский, а также мертвые бугарский, печенежский, половецкий, хазарский и др;

2) монгольскую группу: монгольский, бурятский, калмыцкий, дагурский, могольский, дунеянский и др. языки;

3) тунгусо-маньчжурскую группу : эвенкийский, удэгейский, нанайский, маньчжурский и др.

- Чукотско-камчатская семья языков (на которых говорит коренное население Чукотки и Камчатки), объединяющая чукотский, корякский, алюторский, ительменский и др. языки.

- Енисейская семья языков (распространенная по берегам Енисея и его притоков), включающая живые кетский и сымский языки, а также мертвые коттский, арийский, ассанский языки.

- Китайско-тибетская семья языков Традиционно выделяют две ветви:

1) восточную, объединяющую китайский и дунганский языки; иногда в эту группу включают каренские языки, распространенные на границе Таиланда и Бирмы;

2) западную (тибето-бирманские языки: тибетский, невари, трипури, манипури, низо, качинский язык, бирманский ).

- Австроазиатская семья , в которой выделяются восемь языковых групп, каждая из которых представлена многочисленными диалектами. На Андаманских островах лингвистами зафиксирован генетически изолированный андаманский язык, генеалогические корни которого изучаются.

- Австронезийская семья языков Индийского и Тихого океанов , куда входят четыре группы языков:

1) индонезийская (включающая более трехсот языков, среди которых индонезийский, филиппинские, тагальский, мальгашский, малайско-яванские языки и др.);

2) полинезийская (тонганские, маорийский, самоанский, таитянский, гавайский и ядерно-полинезийские языки);

3) меланезийская (объединяющая более четырехсот языков: языки фиджи, ротума, Соломоновых островов, Новой Каледонии);

4) микронезийская (языки науру, кирибати, понапе, маршалль-ские и др.).

- Папуасская семья , объединяющая около тысячи многочисленных и генеалогически неоднотипных языков Новой Гвинеи близлежащих островов Тихого Океана.

Типологическая классификация

- Цель – сгруппировать языки в крупные классы на основе сходства их грамматической структуры, определить место того или иного языка с учётом формальной организации его языкового строя.

- Основной метод исследования – сровнительно-сопоставительный.

- Основные классификационные категории – тип, класс языков.

Самой известной из типологических классификаций является морфологическая классификация языков. Согласно этой классификации, языки мира делятся на три основных типа:

1) изолирующие (или аморфные) языки :

- отсутствие форм словоизменения и соответственно формообразующих аффиксов;

- слово в них «равно корню», поэтому такие языки иногда называют корневыми языками;

- связь между словами менее грамматична, но грамматически значим порядок слов и их семантика;

- слова, лишенные аффиксальных морфем, как бы изолированы друг от друга в составе высказывания, поэтому эти языки называют изолирующими;

- в синтаксической структуре предложения таких языков чрезвычайно важен порядок слов;

2) аффиксирующие языки , в грамматическом строе которых важную роль играют аффиксы.

- 2) аффиксирующие языки , в грамматическом строе которых важную роль играют аффиксы.

В аффиксирующих языках выделяют:

а) флективные языки - это языки, для которых характерна

- полифункциональность аффиксальных морфем;

- наличие явления фузии, т.е. взаимопроникновения морфем, при котором проведение границы между корнем и аффиксом становится невозможным;

- «внутренняя флексия», указывающая на грамматическую форму слова ;

- большое число фонетически и семантически не мотивированных типов склонения и спряжения.

б) агглютинативные языки - это языки, являющиеся своеобразным антиподом флективных языков.

- в них нет внутренней флексии;

- нет фузии, поэтому в составе слов легко вычленяются морфемы;

- формативы передают по одному грамматическому значению;

- в каждой части речи представлен лишь один тип словоизменения;

- развита система словоизменительной и словообразовательной аффиксации;

- единый тип склонения и спряжения.

3) инкорпорирующие (или полисинтетические) языки :

- незавершенность морфологической структуры слова;

- слово «приобретает структуру» только в составе предложения, т.е. здесь наблюдается особое взаимоотношение слова и предложения: вне предложения нет слова в нашем понимании, предложения составляют основную единицу речи, в которую «включаются» слова;

Функциональная (социальная) классификация.

В социолингвистической «анкете» языков целесообразно учитывать следующие признаки:

1) коммуникативный ранг языка, соответствующий объёму и функциональному разнообразию коммуникации на том или ином языке;

2) наличие письменной традиции;

3) степень стандартизированности (нормированности) языка; наличие и характер кодификации; тип нормированного (литературного) языка; его взаимоотношения с ненормируемыми формами существования языка (диалектами, просторечием и др.);

4) правовой статус языка («государственный», «официальный», «конституционный», «титульный» и др.) и его фактическое положение в условиях многоязычия;

5) конфессиональный статус языка;

6) учебно-педагогический статус языка: язык как учебный предмет; как язык преподавания; как «иностранный» или «классический» язык и др.

Коммуникативные ранги языков .

Мировые языки.

Это языки межэтнического и межгосударственного общения, имеющие статус официальных и рабочих языков ООН: английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский.

Международные языки .

Эти языки широко используются в международном и межэтническом общении и, как правило, имеют юридический статус государственного или официального языка в ряде государств. Например, португальский, малайско-индонезийский, вьетнамский и др.

Государственные (национальные) языки .

Они имеют юридический статус государственного или официального языка или фактически выполняют функции основного языка в одной стране. В неодноязычном социуме это, как правило, язык большинства населения; отчасти поэтому он используется как язык межэтнического общения. Например, хинди и близкий к нему урду в Индии.

Региональные языки.

Это языки межэтнического общения, как правило, письменные, однако не имеющие статуса официального или государственного языка. Например, тибетский язык в Тибетском автономном районе КНР (свыше 4 млн. говорящих, язык межплеменного общения и делопроизводства).

Местные языки .

Как правило, это бесписьменные языки. Таких языков многие сотни. Они используются в устном неофициальном общении только внутри этнических групп в полиэтнических социумах. Нередко на них ведутся местные радио- и телепередачи. В начальной школе местный язык иногда используется в качестве вспомогательного языка, необходимого для перехода учащихся на язык обучения в данной школе.

АРЕАЛЬНАЯ (ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ) КЛАССИФИКАЦИЯ

- Цель - определить ареал языка (или диалект) с учётом границ его языковых особенностей.

- Основной метод исследования – лингвогеографический.

- Основная классификационная категория - ареал или зона.