«Психологические основы педагогического общения»

Темы модуля

- Психологические требования к личности педагога;

- Типичные ошибки в педагогическом общении с учащимися;

- Стили педагогического общения, Поощрения в педагогической практике;

- Функции и структура педагогического общения;

- Виды общения, виды слушания;

- Собеседование.

«Психологические основы педагогического общения»

Психологические требования к личности педагога

Психологические требования к личности педагога

- К личности педагога предъявляется ряд самых серьезных требований. Среди которых выделяют главные и второстепенные.

К личности педагога предъявляется ряд самых серьезных требований. Среди них есть главные и второстепенные. И среди главных, и среди дополнительных психологических свойств, необходимых для квалифицированного педагога, есть устойчивые, постоянно присущие учителю и воспитателю всех эпох, времен и народов, и изменчивые, обусловленные особенностями этапа социально-экономического развития общества, где живет и работает педагог.

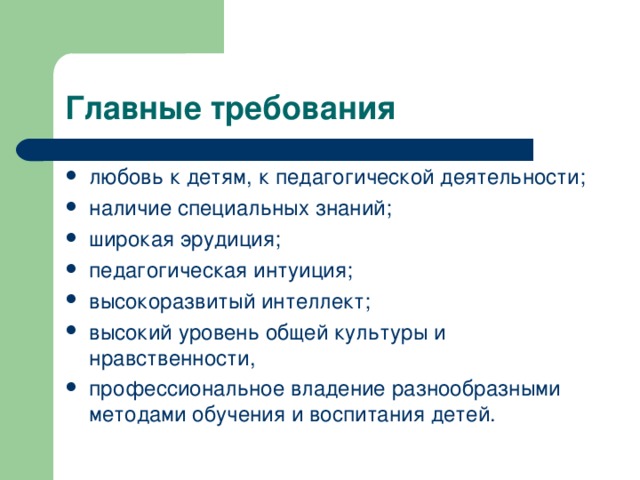

Главные требования

- любовь к детям, к педагогической деятельности;

- наличие специальных знаний;

- широкая эрудиция;

- педагогическая интуиция;

- высокоразвитый интеллект;

- высокий уровень общей культуры и нравственности,

- профессиональное владение разнообразными методами обучения и воспитания детей.

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, является любовь к детям, к педагогической деятельности, наличие специальных знаний в той области, которой он обучает детей; широкая эрудиция, педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры и нравственности, профессиональное владение разнообразными методами обучения и воспитания детей. Все эти свойства не являются врожденными. Они приобретаются систематическим и упорным трудом, огромной работой педагога над собой.

Дополнительные требования

- общительность,

- артистичность,

- веселый нрав,

- хороший внешний вид и другие.

Дополнительными, но относительно стабильными требованиями, предъявляемыми к педагогу, является общительность, артистичность, веселый нрав, хороший внешний вид и другие. Эти качества важны, но без каждого из них в отдельности учитель вполне может обойтись. Можно представить, например, не очень общительного математика, знания и преподавательские способности которого настолько хорошо развиты, что при отсутствии этого в общем полезного для людей качества, он тем не менее вполне может оставаться хорошим учителем. И наоборот, можно вообразить себе общительного, с хорошим вкусом, артистичного человека, которому явно не хватает педагогических способностей. Такой человек вряд ли может стать хорошим учителем и воспитателем.

Способности

Что такое способности?

Способности

- индивидуально-психологические особенности человека, проявляющиеся в деятельности и являющиеся условием успешности ее выполнения

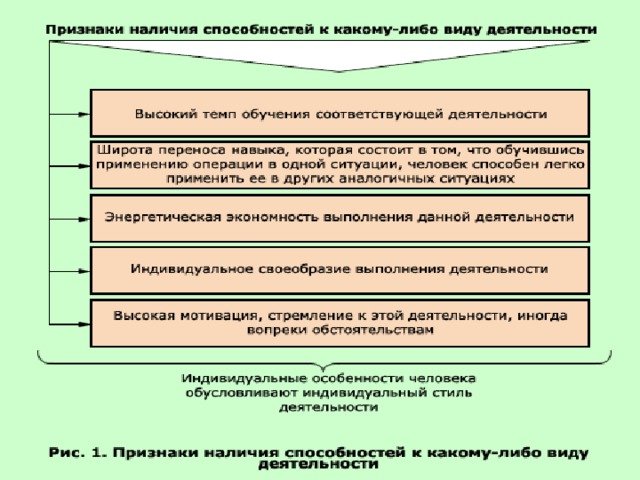

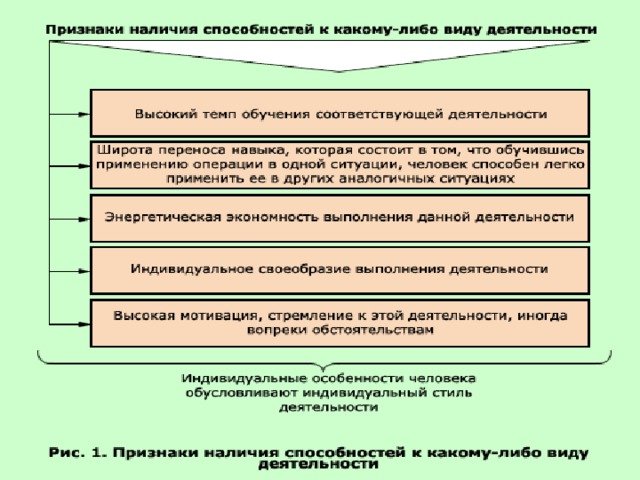

Способности - индивидуально-психологические особенности человека, проявляющиеся в деятельности и являющиеся условием успешности ее выполнения. От способностей зависит скорость, глубина, легкость и прочность процесса овладения знаниями, умениями и навыками, но сами они к ним не сводятся. На основе анализа психологической литературы по проблеме способностей можно выделить следующие признаки наличия способностей к какому-либо виду деятельности

Способности

- Признаки наличия способности?

Что такое способности?

На сегодняшний день существуют различные подходы к определению способностей [СЛАЙД_5].

Л.С. Рубинштейн: «это закреплённая в индивиде система обобщенных психических деятельностей. В отличие от навыков, способности – результаты закрепления не способов действия, а психологических процессов («деятельностей»), посредством которых действия и деятельности регулируются».

К.К. Платонов: «Качество личности, определяющее успешность овладения определённой деятельностью и совершенствования в ней. Способности – подструктура личности, наложенная на её остальные подструктуры».

А.В. Петровский: «Это такие психологические особенности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, умений, навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений и навыков не сводятся».

Ю.Б. Гиппенрейтер: «Индивидуально-психологические особенности человека, которые выражают готовность к овладению определёнными видами деятельности и к их успешному осуществлению».

В.Э. Чудновский: «Индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условиями успешного выполнения определённой деятельности».

Задатки: это врождённые анатомо-физиологические особенности нервной системы, составляющие индивидуально-психологические предпосылки формирования и развития способностей.

Способности: это те индивидуально-психологические характеристики человека, которые проявляются в деятельности и являются условиями успешности её выполнения.

Талант: высшая степень способностей личности в определённой деятельности.

Гениальность: высшая степень проявления творческих способностей.

Задатки весьма многозначны, они лишь предпосылки развития способностей. В развитии способностей они входят лишь как исходный момент. Способности, развивающиеся на их основе, обусловливаются, но не предопределяются ими).

Педагогические способности

- совокупность индивидуально-психологических особенностей личности учителя, отвечающих требованиям педагогической деятельности и определяющих успех в овладении этой деятельностью

Ведущими свойствами в педагогических способностях являются

- любовь к детям;

- педагогический такт;

- наблюдательность;

- потребность в передаче знаний.

Педагогический такт

- это соблюдение педагогом принципа меры в общении с детьми в самых разнообразных сферах деятельности, умение выбрать правильный подход к учащимся

Педагогический такт предполагает

- уважение к школьнику и требовательность к нему;

- развитие самостоятельности учащихся во всех видах деятельности и твердое педагогическое руководство их работой;

- внимательность к психическому состоянию школьника и разумность и последовательность требований к нему;

- доверие к учащимся и систематическая проверка их учебной работы;

- педагогически оправданное сочетание делового и эмоционального характера отношений с учениками и др

Педагогическая наблюдательность

- это способность учителя, проявляемая в умении подмечать существенные, характерные, даже малозаметные свойства учащихся;

- это качество личности педагога, заключающееся в высоком уровне развития способности концентрации внимания на том или ином объекте педагогического процесса

Базовые педагогические способности

Педагогические способности

- Дидактические способности – способности передавать учащимися учебный материал, делая его доступным для детей, преподносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль.

Педагогические способности

- Академические способности – способности к соответствующей области наук (к математике, физике, биологии, литературе и т.д.).

Педагогические способности

- Перцептивные способности – способность проникать во внутренний мир ученика, воспитанника, психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащегося и его временных психических состояний.

Педагогические способности

- Речевые способности – способность ясно и четко выражать свои мысли, чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики .

Педагогические способности

- Организаторские способности – это, во-первых, способность организовать ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, способность правильно организовать свою собственную работу.

Педагогические способности

- Авторитарные способности – способность непосредственного эмоционально–волевого влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета.

Педагогические способности

- Коммуникативные способности – способность к общению с детьми, умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения, наличие педагогического такта .

Педагогические способности

- Педагогическое воображение (или прогностические способности) – это специальная способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в воспитательном проектировании личности учащегося, связанного с представлением о том, что из ученика получится в будущем, в умении прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника.

Педагогические способности

- Способность к распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности; имеет особое значение для работы учителя

Модуль «Психологические основы педагогического общения»

Типичные ошибки в педагогическом общении с учащимися

Задачи педагогического общения

- взаимообмен информацией между учителем и учащимися;

- взаимопонимание, умение смотреть на себя глазами партнера по общению;

- мобилизация резервов участников общения, выявление наиболее сильных и ярких качеств учеников и учителя;

- взаимодействие и организация совместной деятельности;

- разумная, педагогически целесообразная самопрезентация личности учителя и учащихся;

- взаимная удовлетворенность участников общения.

Ошибка 1: Несоответствие

- Когда содержание ваших слов расходится с тоном речи, осанкой и языком тела, публика мгновенно это замечает. Аудитория обладает безошибочным чутьем в отношении того, что касается настроения оратора и его самочувствия. Если вы начнете говорить «Здравствуйте, как я рад вас всех видеть....» дрожащим неуверенным голосом, нервно перебирая пальцами пуговицы на костюме — будьте уверены, у слушателей моментально появится недоверие и к сказанному вами, и к самому говорящему.

Типичные ошибки

Ошибка 2: Оправдания

- Публике по большому счету все равно, волнуетесь вы или нет, как долго вы готовили свой доклад и какой у вас опыт публичных выступлений. Поэтому не нужно перед ней оправдываться в стиле «Я плохой оратор, редко говорю перед публикой, поэтому сильно волнуюсь и могу выступить неудачно...» Именно так начинают свою речь многие дилетанты, пытаясь вызвать сочувствие и заранее получить индульгенцию за плохое выступление. Слушатели недоумевают: «Зачем мы сюда пришли, если даже сам выступающий признает, что выступление будет плохим?».

Ошибка 3. Извинения

- Эта ошибка похожа на предыдущую. Начинающие ораторы любят извиняться, предлагая снять с них вину за плохое качество доклада. «Прошу простить меня за... (мой простуженный голос, мой внешний вид, плохое качество слайдов, слишком короткое выступление, слишком длинную речь и т.д. и т.п.)». Публика — не священник и не отпустит ваши грехи.

Ошибка 4: Глаза и брови

- Вы действительно уверены, что хорошо управляете своей мимикой? На самом деле контролировать мимику неподготовленному человеку нелегко. Лицевыми мышцами трудно управлять без тренировки, а загадочно-соблазнительный взгляд и широко раскрытые от страха глаза разделяют всего пара миллиметров, кардинально меняющих восприятие.

Ошибка 5: Подбор слов

- Мы слышим и понимаем отдельные слова прежде, чем понимаем все предложение целиком. Поэтому на значение отдельных слов мы реагируем быстрее и менее осознанно, чем на значение предложений. К тому же, отрицательные частицы воспринимаются позднее, чем остальные слова, а часто вообще не воспринимаются. Поэтому постоянное использование таких конструкций как «... не принесет убытков», «... не плохо», «... не боимся прилагать усилия», «... не хочу вызвать у вас скуку длинными статистическими выкладками» вызывают у слушателя эффект, противоположный ожиданиям оратора.

Ошибка 6: Отсутствие юмора

- Всем студентам известны лекторы-зануды. «Воздействие внешнего объекта связано, во-первых, с прогрессирующей эмансипацией когнитивных функций от примитивных аффективных структур, во-вторых, с дифференциацией самих аффективных структур, их автономизацией от базальных влечений...», — бубнит такой преподаватель битый час, не замечая, что у слушателей давно уже закипели мозги и они полностью утратили нить повествования.

Ошибка 7: Всезнайство

- Еще хуже неуверенных и неподготовленных ораторов — ораторы напыщенные и надутые, лопающиеся от осознания собственной важности. Они всегда считают себя умнее аудитории, к которой обращаются. Выкиньте из головы заблуждение, что вы знаете больше, чем все остальные вместе взятые. Даже если вы хорошо осведомлены в теме выступления, в отдельных направлениях слушатели могут знать гораздо больше вас.

Ошибка 8: Суетливость

- Отвлекаясь от страха перед публикой, оратор может торопливо ходить от стены к стене туда-сюда, словно маятник, проделывать суетливые манипуляции с предметами (открывать-закрывать крышку кафедры, постоянно вертеть карандаш в руках и т.п.) и делать прочие ненужные движения. В итоге публика начинает следить за его перемещениями и перестает следить за темой выступления. По тому, как движется докладчик, легко понять, насколько он уверен в себе. Постоянное «хождение» во время публичного выступления не случайно. Оно выдает желание неуверенного в себе оратора сбежать. Именно так оно и воспринимается аудиторией.

Ошибка 9: Монотонность

- Ничто не утомляет так, как доклад на интересную тему, читаемый скучным монотонным голосом. Такие публичные выступления сродни китайской пытке капающей водой: вода монотонно капает не темечко истязаемого и постепенно доводит его до сумасшествия. Все слова сливаются в однообразный поток и по тональности речи нельзя понять, где заканчивается одно предложение и начинается другое. Монотонно бубнящие зануды быстро вызывают раздражение и усталость аудитории, слушатели еле сдерживаются, чтобы не начать зевать.

Ошибка 10: Отсутствие пауз

- Новички в ораторском ремесле панически боятся пауз, неизбежно возникающих во время публичного выступления. Как правило они спешат заполнить их разной словесной чепухой и словами-паразитами («Ээээ... Значит так... Ээээ... Ну, что еще сказать... Ээээ...»). В результате публика думает: «Ээээ... Ну ничего себе! Когда же он закончит мычать?» Кто-то начинает считать, сколько раз вы скажете «Ээээ.. », кто-то погружается в свои мысли и начинает смотреть в окно не обращая на вас внимания, остальные мучаются и считают минуты до конца лекции.

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе

- Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, которые имеются у педагога задолго до того, как реально начался процесс восприятия и оценивания учащегося.

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе

- Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с которыми учащиеся заранее относятся к определенной категории и формируется установка, направляющая внимание на поиск связанных с ней черт.

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе

- Стремление сделать преждевременные заключения о личности учащегося до того, как о нем получена исчерпывающая и достоверная информация. Некоторые педагоги, например, имеют "готовое" суждение о человеке сразу же после того, как в первый раз встретились с ним или увидели его.

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе

- Безотчетное структурирование личности учащегося - логически объединяются в целостный образ только строго определенные личностные черты и тогда всякое понятие, которое не вписывается в этот образ, отбрасывается.

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе

- Эффект "ореола" - первоначальное отношение к какой-то одной частной стороне личности учащегося распространяется на весь его образ, а затем общее впечатление о нем переносится на оценку его отдельных качеств

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе

- Эффект "проецирования" - другому человеку приписываются по аналогии с собой свои собственные качества и эмоциональные состояния.

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе

- Эффект "первичности" проявляется в том, что первая услышанная или увиденная информация об ученике или событии, является очень существенной и малозабываемой, способной влиять на все последующее отношение к этому человеку.

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе

- Отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению других людей, стремление полагаться на собственное впечатление о человеке, отстаивать его.

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе

- Отсутствие изменений в восприятии и оценках учащихся, происходящих со временем по естественным причинам. Имеется в виду тот случай, когда однажды высказанные суждения и мнение об ученике не меняются, несмотря на то, что накапливается новая информация о нем.

Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе

- Эффект "последней информации«. если последняя информация, полученная о человеке, будет негативной, она может изменить прежнее мнение о нем

Модуль «Психологические основы педагогического общения»

Стили педагогического общения. Поощрения в педагогической практике.

Стили руководства учащимися

- Автократический;

- Авторитарный;

- Демократический;

- Игнорирующий;

- Непоследовательный.

Автократический

- При автократическом стиле руководства учитель осуществляет единоличное управление руководством коллективом, без опоры на актив. Учащимся не позволяют высказывать свои взгляды, критические замечания, проявлять инициативу, тем более претендовать на решение касающихся их вопросов. Учитель последовательно предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за их выполнением.

Авторитарный

- Авторитарному стилю руководства свойственны основные черты автократического. Но учащимся позволяют участвовать в обсуждении вопросов, их затрагивающих. Однако решение в конечном счете всегда принимает учитель в соответствии со своими установками.

Демократический

- При демократическом стиле руководства учитель опирается на коллектив, стимулирует самостоятельность учащихся. В организации деятельности коллектива учитель старается занять позицию «первого среди равных». Учитель проявляет определенную терпимость к критическим замечаниям учащихся, вникает в их личные дела и проблемы. Ученики обсуждают проблемы коллективной жизни и делают выбор, но окончательное решение формулирует учитель

Игнорирующий

- При игнорирующем стиле руководства учитель стремится как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей и указаний администрации.

Непоследовательный

- Непоследовательный стиль характерен тем, что учитель в зависимости от внешних обстоятельств или собственного эмоционального состояния осуществляет любой из описанных выше стилей руководства.

Поощрения в педагогической практике

- Особой сферой проявления способности к педагогическому общению является применение педагогом поощрений и наказаний.

Особой сферой проявления способности к педагогическому общению является применение педагогом поощрений и наказаний. Они стимулируют успехи ученика, особенно тогда, когда поощрения и наказания заслуженны и справедливы. От педагогической оправданности поощрений и наказаний зависит их стимулирующая роль. Приведем в этой связи развернутые характеристики эффективных и неэффективных с педагогической точки зрения поощрений

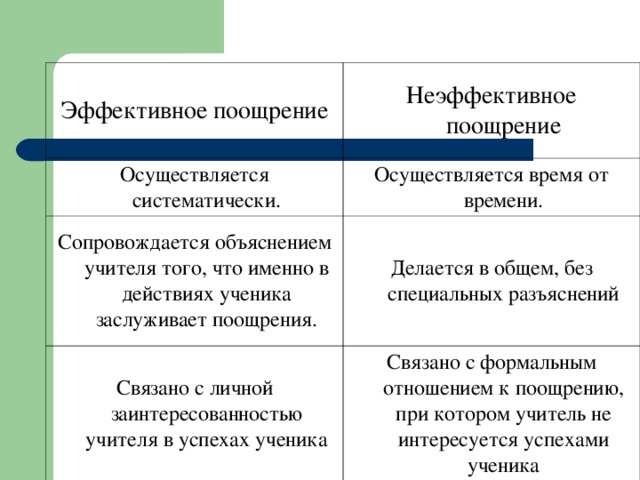

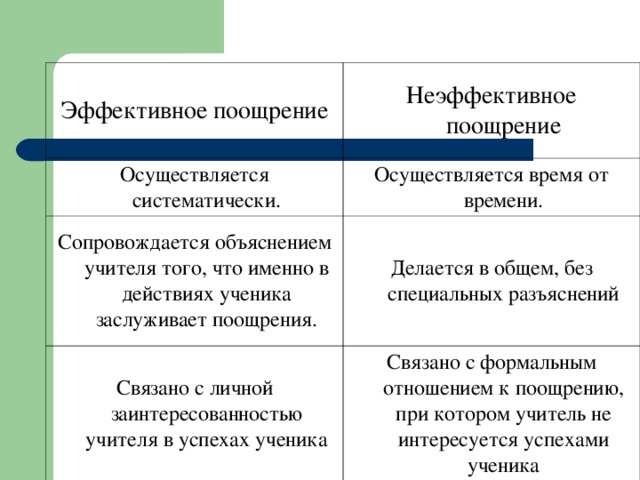

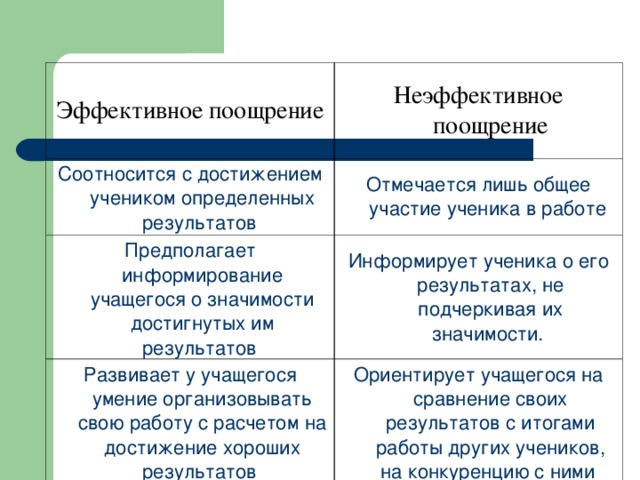

Эффективное поощрение

Неэффективное поощрение

Осуществляется систематически.

Осуществляется время от времени.

Сопровождается объяснением учителя того, что именно в действиях ученика заслуживает поощрения.

Делается в общем, без специальных разъяснений

Связано с личной заинтересованностью учителя в успехах ученика

Связано с формальным отношением к поощрению, при котором учитель не интересуется успехами ученика

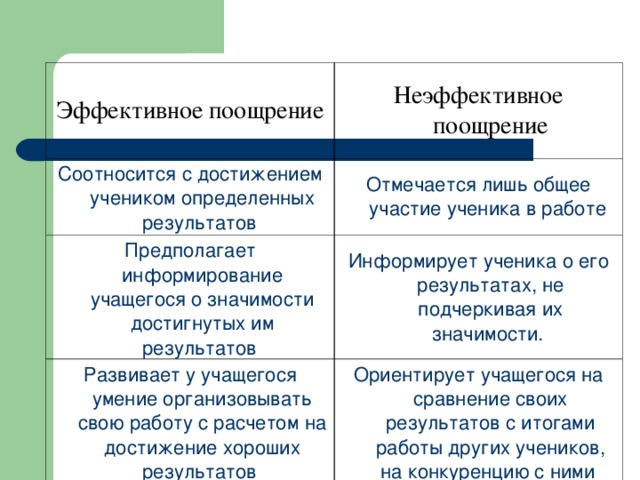

Эффективное поощрение

Неэффективное поощрение

Соотносится с достижением учеником определенных результатов

Отмечается лишь общее участие ученика в работе

Предполагает информирование учащегося о значимости достигнутых им результатов

Информирует ученика о его результатах, не подчеркивая их значимости.

Развивает у учащегося умение организовывать свою работу с расчетом на достижение хороших результатов

Ориентирует учащегося на сравнение своих результатов с итогами работы других учеников, на конкуренцию с ними

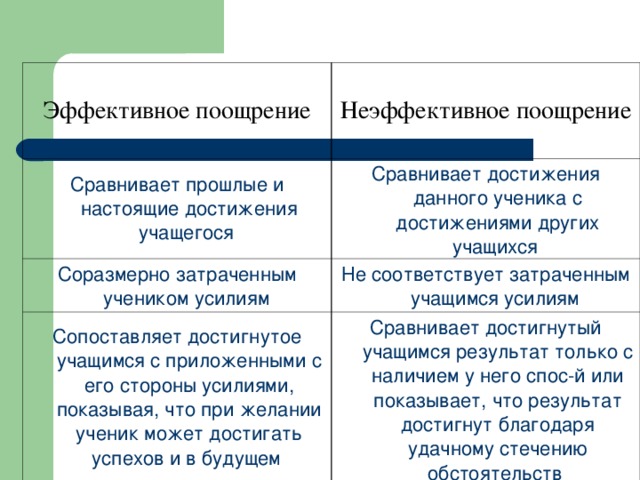

Эффективное поощрение

Неэффективное поощрение

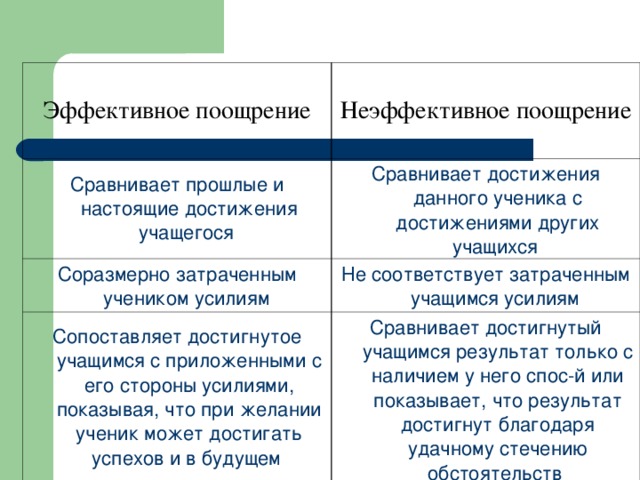

Сравнивает прошлые и настоящие достижения учащегося

Сравнивает достижения данного ученика с достижениями других учащихся

Соразмерно затраченным учеником усилиям

Не соответствует затраченным учащимся усилиям

Сопоставляет достигнутое учащимся с приложенными с его стороны усилиями, показывая, что при желании ученик может достигать успехов и в будущем

Сравнивает достигнутый учащимся результат только с наличием у него спос-й или показывает, что результат достигнут благодаря удачному стечению обстоятельств

Эффективное поощрение

Неэффективное поощрение

Воздействует на мотивационную сферу учащегося, опираясь на внутренние стимулы: интерес, цели саморазвития, и др

Опирается на внешние стимулы: похвалу, расчет на победу в соревновании, получение награды и пр

Концентрирует внимание учащегося на том, что его успех зависит от него самого, от собственных способностей и возможностей

Обращает внимание учащегося на то, что его прогресс в учебе зависит от усилий, прилагаемых учителем или кем-либо еще из посторонних людей

Способствует проявлению интереса учащегося к новым заданиям, когда прежние задания уже выполнены

Мешает работе учащегося, отвлекая его, вводит новые задания еще до того, как будут завершены предыдущие