«Применение математики в науке о стихе. Ритмика стихотворений».

Введение.

Часто на уроках учителя говорят, что все учебные предметы каким-либо образом связаны между собой. И правда, в школьном курсе математики прослеживается связь с физикой (решение задач на движение), географией(расчет масштаба) и другими предметами. А существует ли взаимосвязь математики с гуманитарными науками ? На самом же деле филология и математика соприкасались давно, а именно в одной области литературоведения - в стиховедении. Для меня стало очень интересно пронаблюдать, как же математика распространяется в стихотворениях, ведь казалось бы, две абсолютно противоположные науки… Что же общего может быть у них?! Для ответа на этот вопрос, мне предстояло поставить перед собой цель и задачи исследования, а также методы их получения.

Цель работы- исследовать роль математики в стихотворениях.

Задачи:

Понять, как математика проявляется в литературе.

Изучить стихотворные размеры.

Выявить конкретную связь математики в стиховедении.

Методы:

Проявление математики в литературе. Наверняка вы когда-нибудь слышали , что некоторые называют математику «сухой наукой», а литературу- возвышенным искусством. Я принимаю во внимание то, что все люди разные, у каждого из нас свой склад ума: кто-то предпочитает гуманитарные науки, а кто-то не представляет жизни без физики, к примеру. Поэтому, я считаю, что эти споры бессмысленны! Лучше уж пронаблюдать за множеством связей между этими прекрасными науками , чем еще больше отдалять их друг от друга. Безусловно , одновременно заниматься и литературой , и математикой спокойно может каждый , а то, что человек либо гуманитарий, либо отдает себя только точным наукам- это глупый стереотип! Взять к примеру выдающуюся русскую женщину- математика Софью Ковалевскую, которая писала о своей склонности к математики и художественной литературе так: « Я понимаю, что вас так удивляет, что я могу заниматься и литературой, и математикой. Многие, которым никогда не представлялось случая более узнать математику, смешивают ее с арифметикой и считают ее наукой сухой .В сущности же это наука, требующая наиболее Фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорит совершенно верно, что «Нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе»». А вот Л.Н.Толстой, ставший одним из величайших писателей мира, сначала занимался преподаванием , а в 1874 году выпустил книгу под названием «Арифметика», в которой были размещены новые методы преподавания арифметики и придуманные им задачи. Так же и А.П.Чехов говорил: «Гуманитарные науки... только тогда будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своём они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом...».

Где же можно увидеть эту связь математики и литературы?

Эта взаимосвязь может выражается в виде слов, терминов и выражений, пришедших из математики в литературу. Это можно увидеть в стихах А.Тарковского:

Мы - только под прямым углом,

Наперекор один другому,

Как будто не привыкли к дому

И в разных плоскостях живем…

С другой стороны, авторами некоторых уже математических слов были сами русские писатели:

Несоразмерность( автор- Н.Карамзин),

Совокупность, мощность( А.Радищев).

Также в поэзии существует особый подход к написанию стихотворения, называемый визуальным. Он принимается для того, чтобы внешняя форма стиха напоминала какой-нибудь объект или рисунок. Как раз математика то и изучает эти предметы . Так к математическим объектам близки стихи в форме: ромбов, треугольников, квадратов и т.д. В качестве примера рассмотрим стихотворение В.Брюсова:

Я,

еле

качая

веревки,

в синели

не различая

синих тонов

и милой головки,

летаю в просторе

крылатый как птица,

меж лиловых кустов!

Но в заманчивом взоре,

знаю, блещет, алея, зарница!

и я счастлив ею без слов!

Ну и ,конечно же, проявление математики можно хорошо заметить в стиховедении, а конкретно в ритмике стихотворений. Но об этом поговорим чуть позже, а пока, плавно переходя к участию математики в ритмики стихотворений, предлагаю вспомнить классические стихотворные размеры.

Стихотворные размеры

Всем известно, что в стихотворениях существуют определенные размеры, т.е. в каждой строке стиха между соседними ударными слогами располагается одно и то же число безударных . (Стихотворный размер – это чередование безударных и ударных слогов в стихе.) Для начала придется узнать, из чего состоит и чем определяется стихотворный размер.

Мы рассматриваем стих, который уже разбит на строки, а строки в свою очередь разбиты на слова, состоящие из слогов. Стопой же называют сочетание нескольких слогов, один из которых ударный, остальные- безударные. Единицей измерения стихотворного размера является одна стопа, поэтому, чтобы определить размер стиха подсчитывают количество стоп в строке , таким образом называя стихотворение пяти-, шести-, восьмистопным и т.д.

Теперь следует вспомнить классические стихотворные размеры русской поэзии:

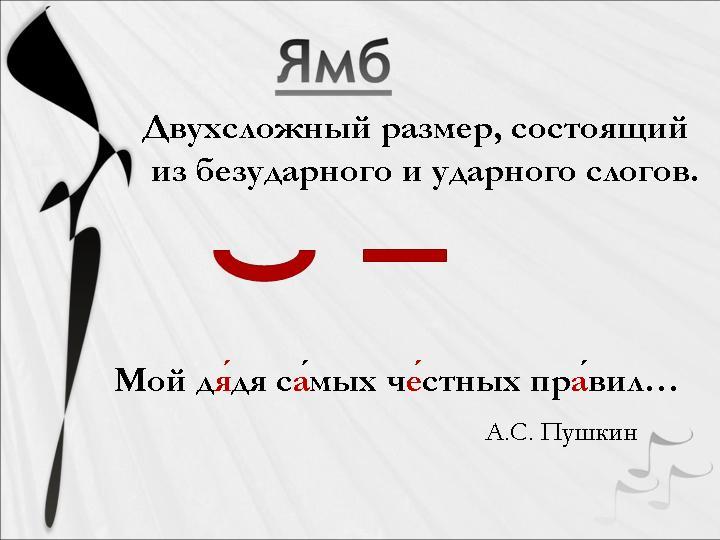

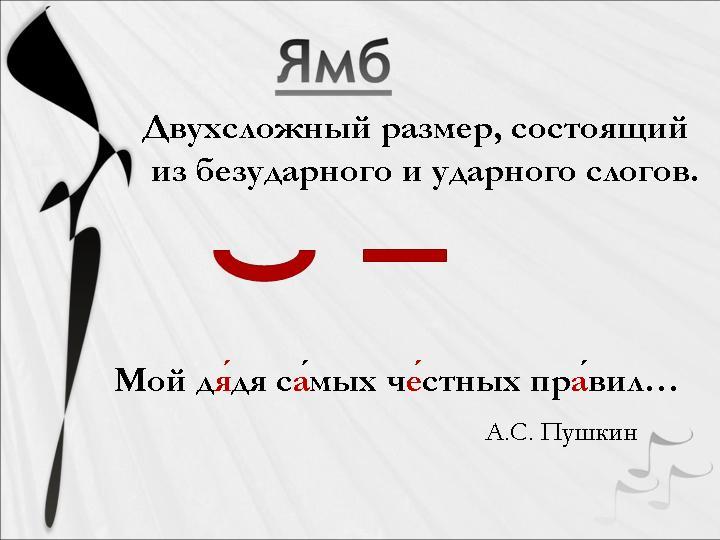

Ямб . Его стопа состоит из двух слогов: безударного и ударного, поэтому этот размер является двухсложным. Чаще всего встречается четырехстопный ямб, в котором ударение падает на каждый второй, четвертый, шестой и восьмой слоги каждой строки. Пример: «Мой дядя самых честных правил».

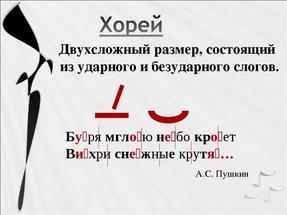

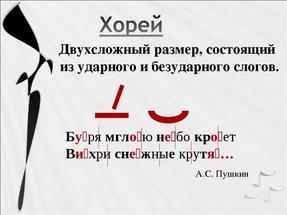

Хорей. Тоже двусложный, только в его стопе сначала идет ударный слог, а за ним – безударный. Чаще встречаются четырех- и шестистопные хореи. Пример: «Буря мглою небо кроет».

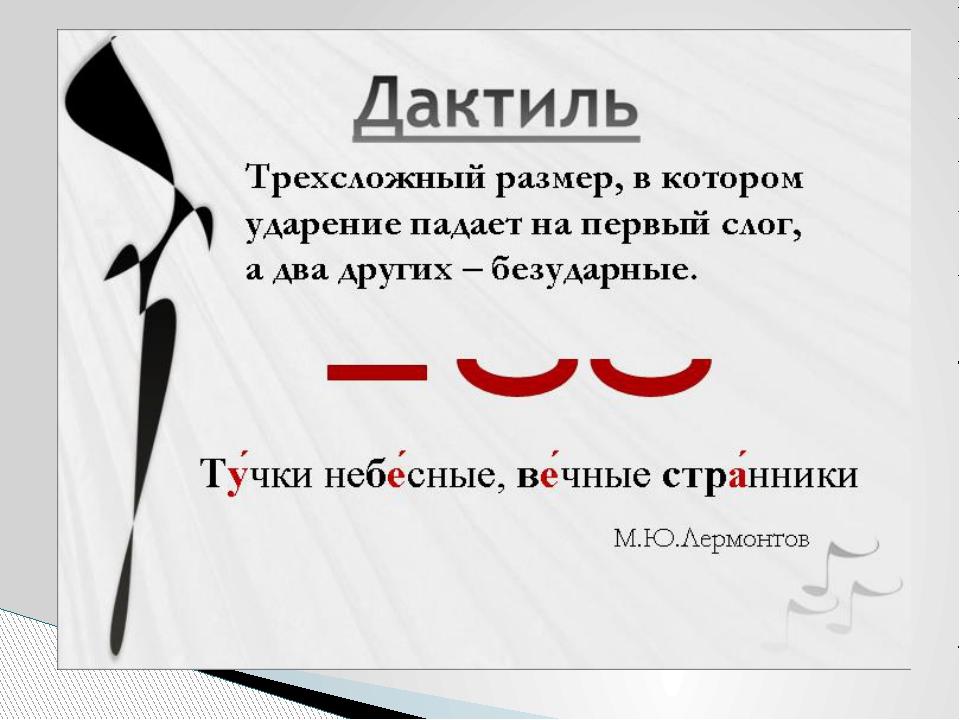

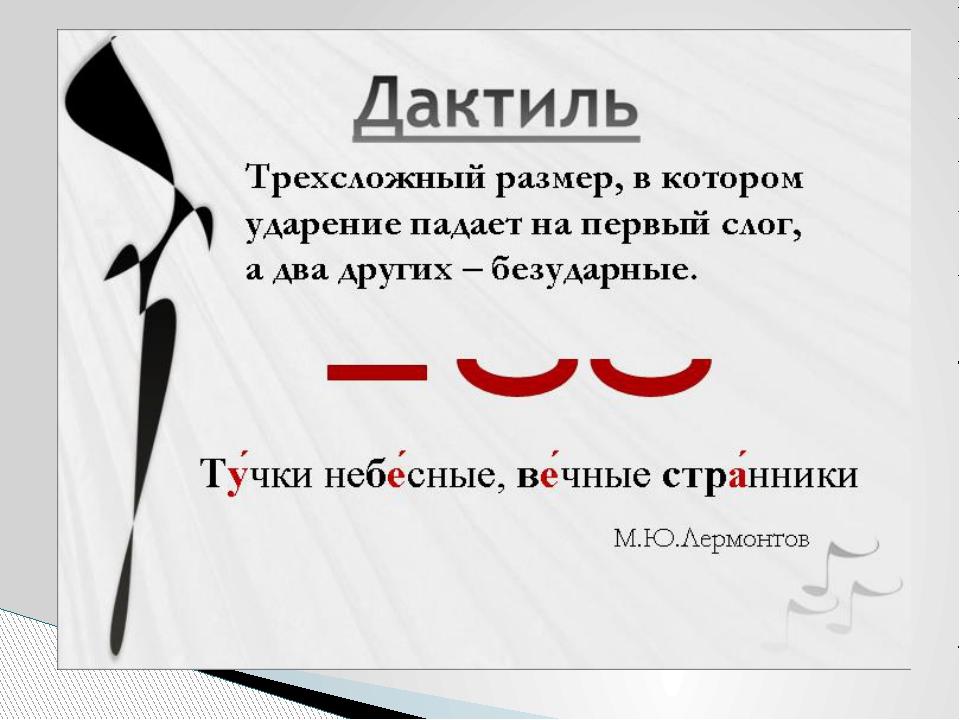

Дактиль. Является трехсложным размером стиха, то есть его стопа состоит из трех слогов: первого ударного и двух последующих безударных. Строки дактиля редко превышают трех- или четырехстопную длину. Пример: «Тучки небесные, вечные странники».

Амфибрахий. Трехсложный стихотворный размер, в стопе которого ударный слог с двух сторон окружен безударными. Довольно сложный, и потому нечасто встречающийся размер. Пример амфибрахия: «Есть женщины в русских селеньях».

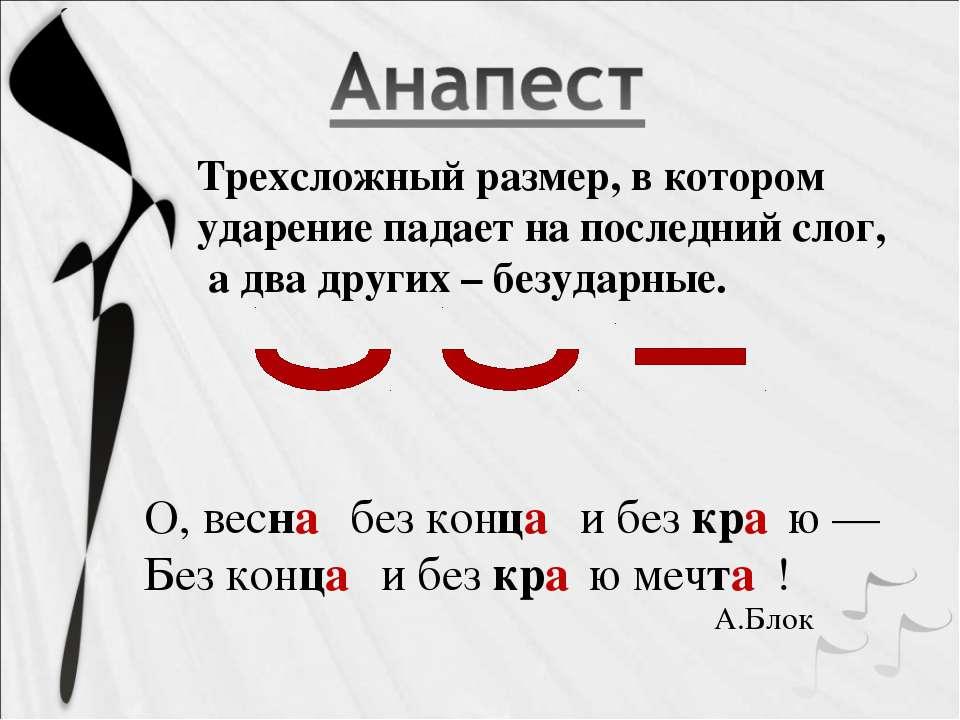

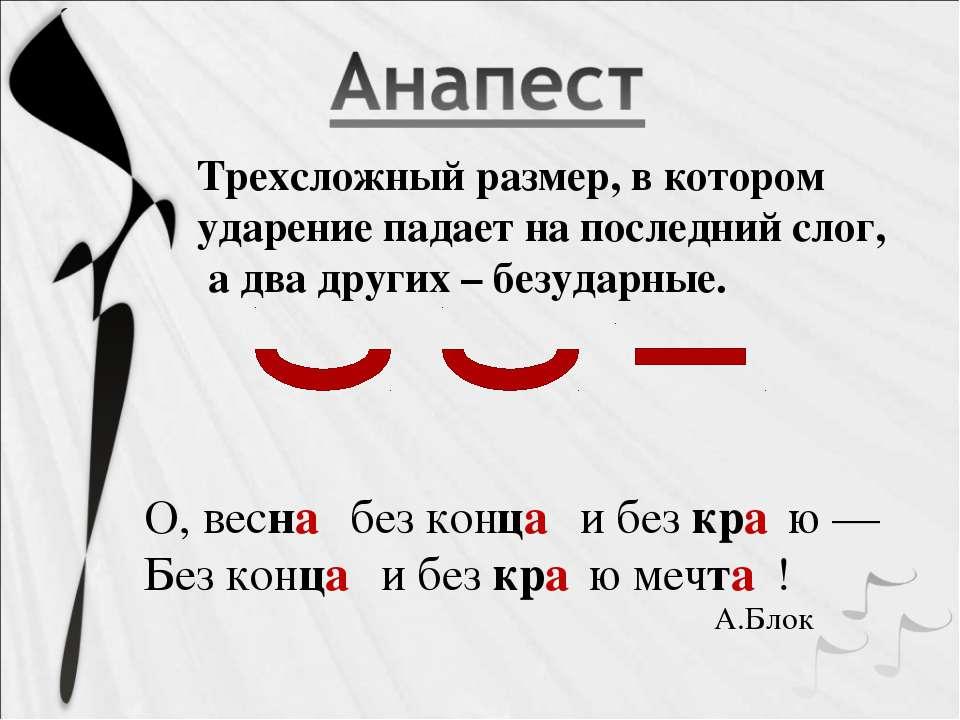

Анапест. Является трехсложным размером , при этом из трех слогов его стопы первые два не имеют ударения, а ударение падает на последний слог. Пример: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!».

Пусть у нас есть два натуральных числа n и k≤ n. Отметим в каждой строке слоги с номерами k(1-й сильный слог),k+n, k+2n,…; эти слоги считаются сильными слогами (n,k)-размера. (n,k)-размер называется n-сложным размером с k сильной долей. Говорят, что строка подчиняется (n,k)-размеру если выполняется следующее условие: если некоторое слово содержит хотя бы один сильный слог этого размера, то и ударный слог является сильным слогом (n,k)-размера. Рассмотрим отрывок из стихотворения Блока «Россия»:

ОпЯть, как в гОды золотЫе,

Три стЕртых трЕплются шлеИ,

И вЯзнут спИцы росписнЫе

В расхЯбанные колеИ…

Это стихотворение написано ямбом, т.к. ударение, как мы видим, падает на второй слог стопы, отсюда следует, что k=2 и n=2, т.к. ямб- двухсложный размер. Соответственно сильными слогами в строке ямба будут :2 слог, 4слог(k+n), 6 слог(k+2n),8 слог(k+3n) и т.д. При этом не стоит путать сильные и ударные слоги. Сильный слог не обязательно должен быть ударным, так в нашем стихотворении ударения падают на 2,4 и 8 сильные слоги. Делаем вывод, что ямб-это (2,2)-размер.

Хорей будет -(2,1)-размер, с сильными 1,3,5 слогами.

Дактиль-(3,1)-размер. Сильные слоги:1,4,7

Амфибрахий-(3,2)-размер. Сильные слоги: 2,5,8

Анапест-(3,3)-размер с сильными 3,6,9 слогами.

Существуют также и неклассические стихотворные размеры. В определении (n,k)-размера n-любое натуральное число. У классических размеров n=2 или 3. А что ,если n≠2 и 3? Пусть n=1,очевидно и k=1,т.е. текст будет подчиняться (1,1)-размеру, у которого все слоги будут сильными. Стихи с таким размером существуют, например у Твардовского были такие строки: Ко-си-ко-са-по-ка-ро-са. Но эти стихи очень редки. Более интересны размеры с n=4 или 5.

Ямб.

Я мб – один из основных стихотворных размеров. Стопа ямба состоит из двух слогов: безударного и ударного (другими словами: слабого и сильного, короткого и длинного). Чаще всего встречается четырехстопный ямб, в котором ударение падает на каждый второй, четвертый, шестой и восьмой слоги каждой строки. Типичный пример четырехстопного ямба: «Мой дядя самых честных правил».

мб – один из основных стихотворных размеров. Стопа ямба состоит из двух слогов: безударного и ударного (другими словами: слабого и сильного, короткого и длинного). Чаще всего встречается четырехстопный ямб, в котором ударение падает на каждый второй, четвертый, шестой и восьмой слоги каждой строки. Типичный пример четырехстопного ямба: «Мой дядя самых честных правил».

Хорей.

Х орей – еще один распространенный размер. Тоже двусложный, только в стопе хорея сначала идет ударный (сильный, длинный) слог, а за ним – безударный (слабый, короткий). Четырех- и шестистопные хореи встречаются чаще пятистопных. Типичный пример хорея: «Буря мглою небо кроет».

орей – еще один распространенный размер. Тоже двусложный, только в стопе хорея сначала идет ударный (сильный, длинный) слог, а за ним – безударный (слабый, короткий). Четырех- и шестистопные хореи встречаются чаще пятистопных. Типичный пример хорея: «Буря мглою небо кроет».

Дактиль.

Д актиль - трехсложный размер стиха, то есть его стопа состоит из трех слогов: первого ударного и двух последующих безударных. Использовать дактиль сложнее, чем двусложные размеры, поэтому строки дактиля редко превышают трех- или четырехстопную длину. Типичный пример четырехстопного дактиля: «Тучки небесные, вечные странники».

актиль - трехсложный размер стиха, то есть его стопа состоит из трех слогов: первого ударного и двух последующих безударных. Использовать дактиль сложнее, чем двусложные размеры, поэтому строки дактиля редко превышают трех- или четырехстопную длину. Типичный пример четырехстопного дактиля: «Тучки небесные, вечные странники».

Анапест.

Анапест – стихотворный размер, как бы зеркально отражающий дактиль, то есть из трех слогов его стопы первые два не имеют ударения, а ударение падает на последний слог. Поэты серебряного века часто использовали анапест, поэтому его типичный пример легко найти в стихотворении Александра Блока: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! Приветствую звономщита!».

Амфибрахий

Амфибрахий – трехсложный стихотворный размер, в стопе которого сильный (ударный) слог с двух сторон окружен слабыми (безударными). Довольно сложный, и потому нечасто встречающийся размер. Типичный пример амфибрахия: «Есть женщины в русских селеньях».

Литература:

Поэтикоматематика. Беседы с Гуманитарием о математике(КузьминО.В)

мб – один из основных стихотворных размеров. Стопа ямба состоит из двух слогов: безударного и ударного (другими словами: слабого и сильного, короткого и длинного). Чаще всего встречается четырехстопный ямб, в котором ударение падает на каждый второй, четвертый, шестой и восьмой слоги каждой строки. Типичный пример четырехстопного ямба: «Мой дядя самых честных правил».

мб – один из основных стихотворных размеров. Стопа ямба состоит из двух слогов: безударного и ударного (другими словами: слабого и сильного, короткого и длинного). Чаще всего встречается четырехстопный ямб, в котором ударение падает на каждый второй, четвертый, шестой и восьмой слоги каждой строки. Типичный пример четырехстопного ямба: «Мой дядя самых честных правил». орей – еще один распространенный размер. Тоже двусложный, только в стопе хорея сначала идет ударный (сильный, длинный) слог, а за ним – безударный (слабый, короткий). Четырех- и шестистопные хореи встречаются чаще пятистопных. Типичный пример хорея: «Буря мглою небо кроет».

орей – еще один распространенный размер. Тоже двусложный, только в стопе хорея сначала идет ударный (сильный, длинный) слог, а за ним – безударный (слабый, короткий). Четырех- и шестистопные хореи встречаются чаще пятистопных. Типичный пример хорея: «Буря мглою небо кроет».  актиль - трехсложный размер стиха, то есть его стопа состоит из трех слогов: первого ударного и двух последующих безударных. Использовать дактиль сложнее, чем двусложные размеры, поэтому строки дактиля редко превышают трех- или четырехстопную длину. Типичный пример четырехстопного дактиля: «Тучки небесные, вечные странники».

актиль - трехсложный размер стиха, то есть его стопа состоит из трех слогов: первого ударного и двух последующих безударных. Использовать дактиль сложнее, чем двусложные размеры, поэтому строки дактиля редко превышают трех- или четырехстопную длину. Типичный пример четырехстопного дактиля: «Тучки небесные, вечные странники».