«Проектная деятельность в начальной школе в рамках ФГОС»

Начать свое выступление мне бы хотелось с высказывания Карла Роджерса:

«Значительное влияние на поведение и деятельность

оказывает то знание, которое самостоятельно

усвоено человеком и связано с открытием,

сделанным им самим».

Многие считают, что исследователем человек может стать только тогда, когда приобретёт жизненный опыт, будет иметь определённый запас знаний и умений. На самом деле для исследования не нужен запас знаний, тот, кто исследует должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать вывод». Исследовательская деятельность является врождённой потребностью, нужно только её развивать, а не подавлять. В этом определённую роль играют окружающая среда, родители и образовательные учреждения.

Организация исследовательской деятельности учащихся реализует целый ряд задач:

• учатся умению самостоятельно добывать знания;

• испытывают потребность в непрерывном самообразовании: интерес к познанию развивается по собственной инициативе, без внешнего стимула;

• развивают навыки самоорганизации;

• формируют адекватную самооценку;

Хочется отметить, что кроме познавательного, развивающего значения, самостоятельная исследовательская деятельность, на мой взгляд, имеет и ещё одно немаловажное значение - это социализация личности учащегося, формирование успешности, подготовка к самостоятельной жизни, профессиональное самоопределение учащихся.

К формам организации исследовательской деятельности относятся:

а) Традиционная урочная система.

б) Нетрадиционная урочная система.

в) Учебный эксперимент

г) Домашнее задание исследовательского характера

а) Традиционная урочная система.

Чтобы лучше подготовить учащихся к деятельности, чтобы им было интереснее, в рамках традиционных учебных занятий использую:

проблемное введение в тему урока;

постановку цели и задач урока совместно с учащимися;

совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания;

групповые работы на уроке;

выдвижение идеи (мозговой штурм);

постановку вопроса (поиск гипотезы);

формулировку предположения (гипотезы);

обоснованный выбор способа выполнения задания;

поиск дополнительной литературы;

подготовку доклада, сообщения;

самоанализ и самооценку.

б) Нетрадиционная урочная система.

Существует множество видов нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учениками учебного исследования или его элементов: урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок фантастического проекта, урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей и т. п.

в) Учебный эксперимент позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов.

Обычно школьный эксперимент осуществляется на базе школы на школьном оборудовании. Учебный эксперимент может включать в себя все или несколько элементов настоящего научного исследования.

г) Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

На уроках русского языка можно использовать различные методы научного познания :

Сравнение – это сопоставление предметов и явлений с целью найти сходство и различие между ними.

Анализ – это мысленное расчленение предмета или явления на образующие его части, выделение в нем отдельных частей, признаков и свойств.

Синтез – это мысленное соединение отдельных элементов, частей и признаков в единое целое.

Анализ и синтез неразрывно связаны, находятся в единстве друг с другом в процессе познания. Анализ и синтез – важнейшие мыслительные операции.

Абстракция – это мысленное выделение существенных свойств и признаков предметов или явлений при одновременном отвлечении от несущественных. Абстракция лежит в основе обобщения.

Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений в группы по тем общим и существенным признакам, которые выделяются в процессе абстрагирования. Процессам абстрагирования и обобщения противоположен процесс конкретизации.

Конкретизация – мыслительный переход от общего к единичному, которое соответствует этому общему. В учебной деятельности конкретизировать – значит привести пример.

Наблюдение- это целенаправленное и планомерное восприятие явлений, результаты которого фиксируются наблюдателем.

Каждый из них, безусловно, играет определенную роль в приобретении и закреплении знаний учащимся. Приведем примеры их использования в различных учебных ситуациях.

Одним из важнейших словесно – наглядных и словесно – наглядно – практических методов обучения является эксперимент. Он играет особую роль в обучении. Эксперимент помогает вызвать интерес к предмету, научить наблюдать процессы, освоить приемы работы, сформировать практические навыки и умения.

Учащимся 3 класса эксперимент поможет сделать вывод, почему в русском языке шесть падежей. В немецком языке, к примеру, их четыре.

- Какие у вас гипотезы? Почему шесть падежей в русском языке? (Ответы детей.)

Количество падежей в русском языке тесно связано с тем, как выражается падеж. А падеж выражается окончанием. Просклоняем имена существительные 1, 2 и 3-го склонения по группам у доски. (Имена существительные дает учитель).

Анализируем таблицу.

- Сколько разных окончаний у существительных 1-го склонения? (Пять.)

Оказывается, пять, а падежей – шесть.

Сколько разных окончаний у существительных 2-го склонения? (Во 2-м склонении тоже пять разных окончаний.)

Сколько разных окончаний у существительных 3-го склонения? (В 3-м склонении только три.)

Если следовать точно количеству разных окончаний, то в 1-м и 2-м склонении было по пять разных падежей (именно разных, сравните падежи с одинаковыми окончаниями), а в 3-м – всего три. Это было бы неудобно: запоминать для каждого склонения свои падежи. Так ученые и нашли оптимальный вариант: шесть падежей были «вычислены» из сопоставления 1-го и 2-го склонения (так как в них наибольшее количество разных окончаний). Только шестипадежная система прекрасно помогает нам передавать самые разнообразные значения слов.

Этимологический анализ.

Этимологическая справка содержит информацию о происхождении слова, его первоначальном значении. Она является одним из средств, обеспечивающих осмысленность и прочность запоминания непроверяемых написаний. Обращаясь к прошлому слова, дети открывают для себя его место в современном языке; точнее и вернее понимая смысл слова, сознательно усваивают его орфографический "облик", лучше чувствуют его художественно-выразительные возможности. Рассказы об истории и происхождении слов - одно из действенных средств сделать обучение русскому языку в школе не только по-настоящему обучающим, развивающим и воспитывающим, но и интересным, занимательным.

План.

Для этого ребятам было предложено, поработав со словарями подготовить по предложенному плану творческий продукт «В мире слов Слово и его лексическое значение (работа со словарями).

История происхождения слова (работа со словарями).

Слово и его «родственники»

Синонимы и антонимы.

Слово во фразеологических оборотах.

Рисунок слова.

Слово в фольклоре.

В рамках реализации ФГОС НОО и Концепции развития математического образования особое внимание уделяется повышению интереса к математике, а также углублению и расширению математических знаний и представлений младших школьников.

Согласно ФГОС НОО, проблема развития исследовательских навыков занимает одно из центральных мест, подчёркивается, что метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: «освоение способов решения проблем творческого и поискового характера».[5, с.9]

По мнению В.А. Далингера: «Исследовательская деятельность является одной из форм творческой деятельности, поэтому ее следует рассматривать в качестве составной части проблемы развития творческих способностей учащихся. Интеллектуальное и нравственное развитие человека на основе вовлечения его в разнообразную самостоятельную деятельность в различных областях знаний можно рассматривать как стратегическое направление развития образования.»[1,с. 1]

Приобщая детей к исследовательской деятельности, учитель нацелен на процесс, а не на результат. Главное условие достижения результата — заинтересовать ребенка и вовлечь в атмосферу деятельности.

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. Любой здоровый ребёнок уже рождается исследователем.. Постоянно проявляемая детская активность – естественное состояние ребёнка. Именно это внутреннее стремление к познанию через исследование порождает исследовательское поведение и создаёт условия для исследовательского обучения. Начальная школа - важная ступень не только базового образования.

Организация учебно-исследовательской деятельности в начальной школе позволяет акцентировать внимание на цели, содержание, формы, методы и средства и предполагает проектирование программы включения младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность, ее поэтапную реализацию с систематическим анализом получаемых результатов и корректировку в соответствии с анализом результатов.

Необходимо активно использовать групповые формы работы. Для этого дети объединяются в группы.

Использование заданий исследовательского характера как средства развития учебно-исследовательской деятельности

Для активизации познавательной деятельности и развития математического мышления на начальном этапе обучения детям предлагаются задачи разных видов. Среди них выделяются поисковые задачи, результатом решения которых, как правило, является догадка, т.е. нахождение пути (способа) решения.

Наиболее полно такие приемы умственной деятельности, как сравнение, обобщение, абстрагирование проявляются при решении в начальной школе задач следующих видов: задачи на нахождение общего признака изображенных предметов, нахождение отличий между ними, на продолжение числового ряда или ряда фигур, поиск недостающей в ряду фигуры, нахождение признака отличия одной группы фигур от другой. Для решения таких задач ученик должен уметь проводить последовательный анализ фигур обеих групп с выделением и обобщением признаков, свойственных каждой из них. Помимо этих, детям могут быть предложены задачи на составление орнаментов, игровые задания с использованием геометрического конструктора, логические задачи.

Схема проведения исследования с младшими школьниками выглядит следующим образом:

Актуализация проблемы. Цель: выявить проблему и определить направление будущего исследования.

Определение сферы исследования. Цель: сформулировать основные вопросы, ответы на которые мы хотели бы найти.

Выбор темы исследования. Цель: обозначить границы исследования.

Выработка гипотезы. Цель: разработать гипотезу или гипотезы, в том числе должны быть высказаны и нереальные - провокационные идеи.

Выявление и систематизация подходов к решению. Цель: выбрать методы исследования.

Определение последовательности проведения исследования.

Сбор и обработка информации. Цель: зафиксировать полученные знания.

Анализ и обобщение полученных материалов. Цель: структурировать полученный материал, используя известные логические правила и приемы.

Подготовка отчета. Цель: дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по результатам исследования.

Доклад. Цель: защитить его публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на вопросы.

Обсуждение итогов завершенной работы.

Педагоги чаще всего задают себе вопрос, с чего и как начать работу с детьми в направлении исследовательского обучения. Обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, умениям и навыкам, необходимым в исследовательском поиске, а также методам обработки полученных материалов, не просто и практически не рассматривается в специальной педагогической литературе. При кажущемся обилии научного материала по развитию творческого мышления учащихся, приходится признать, что конкретного методического и дидактического материала, позволяющего строить обучение младших школьников с учетом развития творческого мышления нет.

Использование заданий для формирования учебно-исследовательской деятельности позволяет сделать следующие выводы:

исследовательский метод в обучении заключается в самостоятельном решении учащимся проблем, трудных задач познавательного и практического характера;

при исследовательской деятельности дети отыскивают не только способы решения поставленных проблем, но и побуждаются к самостоятельной их постановке, к выдвижению целей своей деятельности.

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО

Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарённость, кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой исследовательской работе

А.Н. Колмогоров

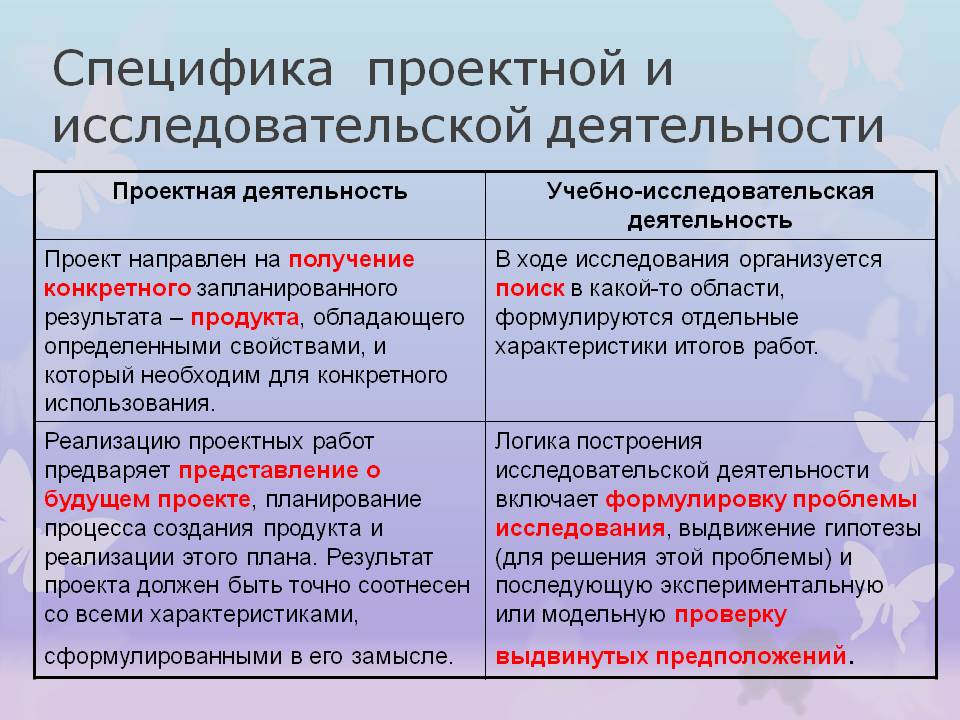

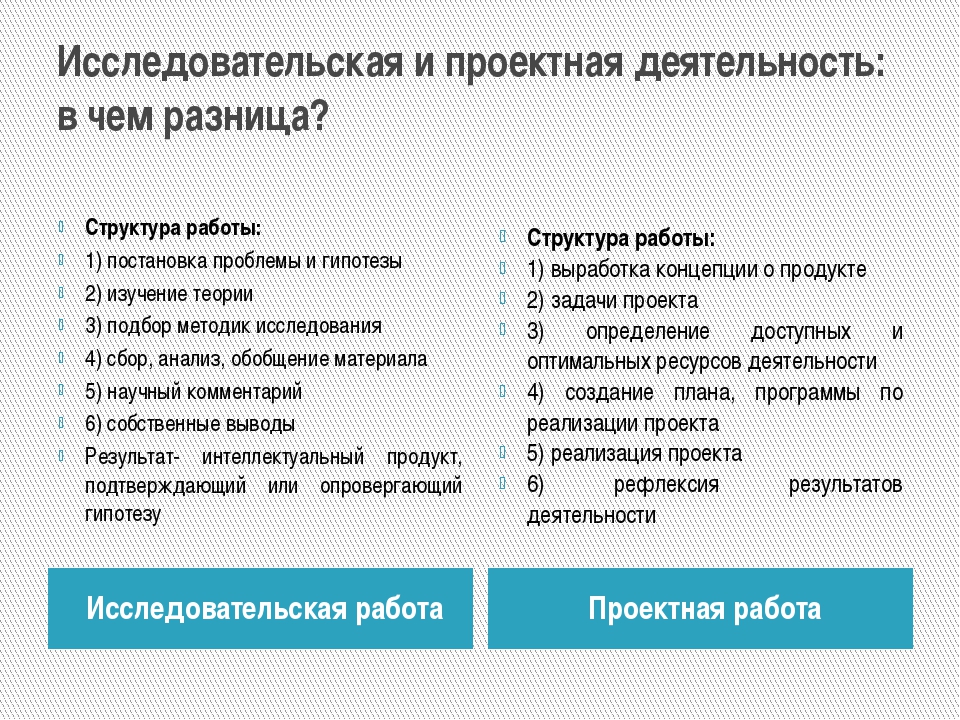

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка, формирования активной жизненной позиции. Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает проектно-исследовательская деятельность.

В соответствии с требованиями стандартов второго поколения для повышения качества знаний учащихся, развития их познавательных и творческих способностей надо направлять деятельность учителя на формирование положительной мотивации учащихся, самостоятельное овладение знаниями, творческий подход в обучении. Ведущими методами обучения становятся совместные обсуждения, размышления, поиск, открытия. Только такое построение обучения формирует учебно-познавательные мотивы, которые начинают влиять на процесс и результат деятельности, появляется заинтересованность ученика.

Проектная деятельность позволяет раскрыть индивидуальные особенности учеников и даёт возможность младшим школьникам попробовать свои силы и возможности, приложить свои знания, и показать достигнутый результат.

Для успешной работы над проектом ученик должен владеть навыками организации собственной деятельности, навыками поиска и обработки информации, навыками групповой работы. Непременными условиями проектной деятельности являются:

– формирование умения использовать свои знания в нестандартных ситуациях, самостоятельности и инициативности детей в выборе необходимых средств для решения учебной задачи;

– умение самостоятельно добывать знания, определять общий способ построения учебной задачи, инициативности школьника в постановке гипотез, поиске существенных доказательств, желанию выполнять любую задачу творчески.

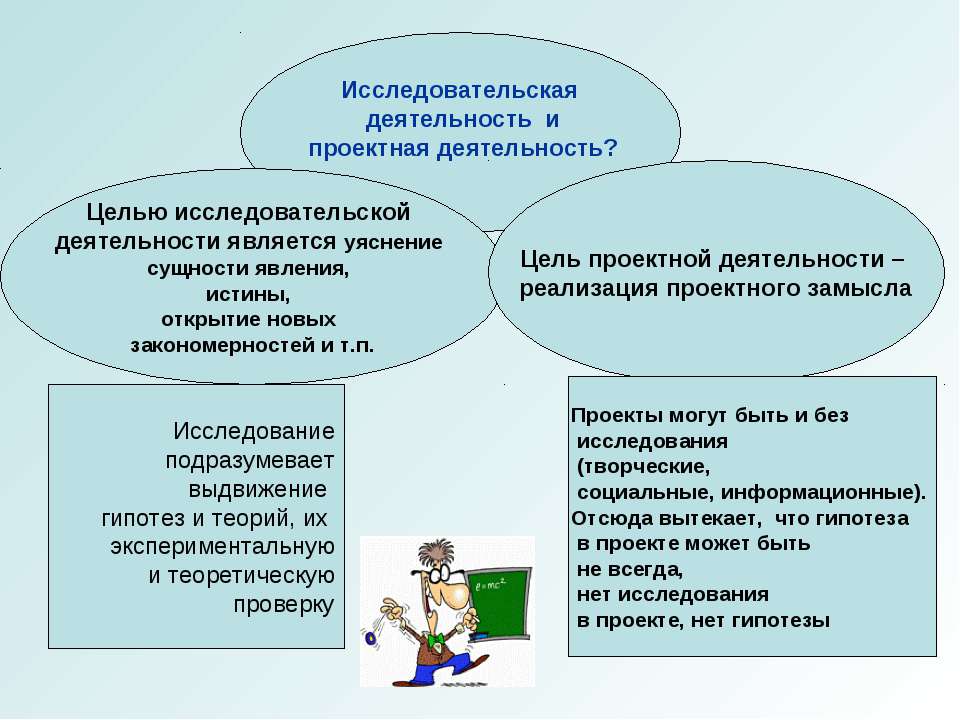

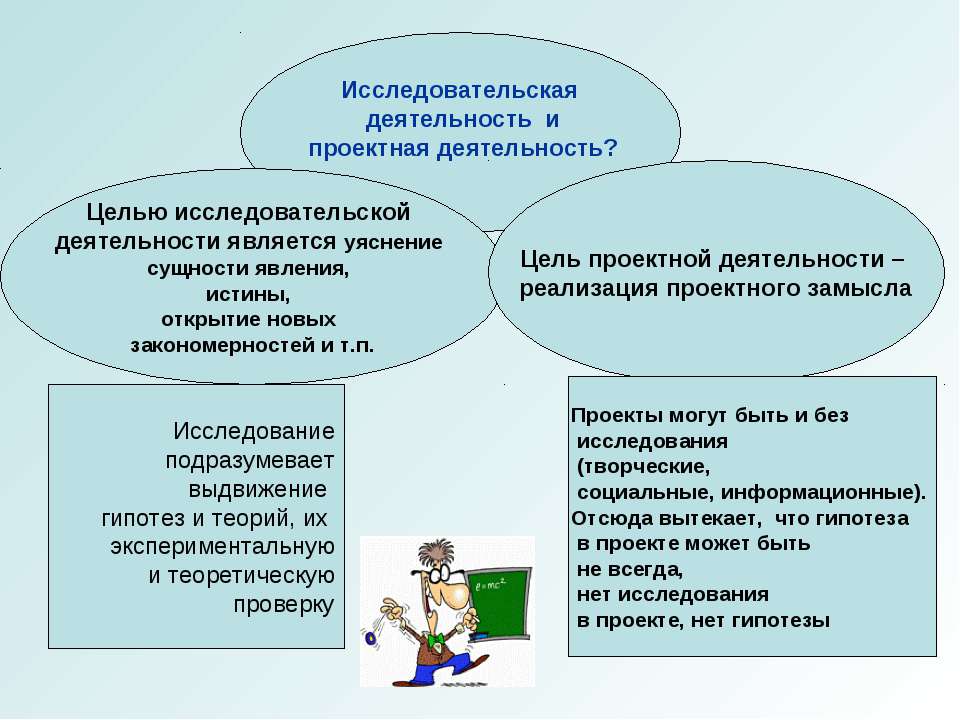

Одним из методов обучения является исследовательская деятельность учащихся. Исследовательская деятельность учащихся – целенаправленная активность школьников, связанная с поиском ответа на вопрос с неизвестным решением, предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.

Исследовательская деятельность направлена на поиск новых знаний. Её можно сравнивать с работой следопыта, который стремится извлечь необходимую информацию, чтобы понять окружающий мир. Исследовательская деятельность побуждается поисковой активностью, характеризуется исследовательским мышлением и проявляется в исследовательском поведении. Если учёными становится малая часть населения, то для чего ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ обучать умению вести исследовательскую деятельность?

Исследование – это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности. Исследовательский метод ориентирован насамостоятельную деятельность учеников. Работа эта достаточно сложная, поэтому необходимо готовить учеников начальных классов постепенно.

Цель исследовательской деятельности – стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения.

Задачи исследовательской деятельности:

Образовательные: активизация и актуализация знаний, полученных школьниками при изучении определённой темы; систематизация знаний; знакомство с комплексом материалов, заведомо выходящими за пределы школьной программы.

Развивающие: развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы, анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; отбирать и систематизировать материал; использовать ИКТ при оформлении проведённого исследования; публично представлять результаты исследования.

Воспитательные: создать такой продукт, который будет интересен другим и востребован другими.

Представляю систему организации учебно-исследовательской деятельности учащихся. В первом классе все проекты носят творческий характер и дают каждому ребёнку возможность самовыражения, что само по себе очень ценно для повышения самооценки младшего школьника.

Начиная с первого класса, в своей работе использую специальные игры и занятия, позволяющие активизировать исследовательскую деятельность ребёнка, помогающие осваивать первичные навыки проведения самостоятельных исследований. Первый этап – это тренировочные занятия с классом, дающие возможность познакомить каждого ребёнка с техникой проведения исследования. Дальше идёт работа над формированием умений видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, классифицировать наблюдать, делать выводы.

Второй класс. Это благоприятный возраст для развития творческого мышления, воображения. Предлагаю задания и упражнения для развития умения видеть проблемы, которые применяю на практике. Задание: посмотрите на мир чужими глазами. Для этого выполняем следующие упражнения:

измени конец сказки (ввели новый персонаж или поменяли местами был весёлый конец, стал грустным и наоборот);

сочиняем новую сказку (например, лето изменили на зиму. Красная шапочка пошла в лес не летом, а зимой…);

составь рассказ от имени другого персонажа (что думает обо мне моя панамка, новое платье);

Именно у второклассников наиболее эффективно осуществляется ориентирование в процессе обучения на воображение и мышление, развитие мануальных способностей. Ученик начинает осознавать себя творцом своей деятельности.

Важным умением для исследования является умение задавать вопросы. Для этого использую следующие упражнения: показываю картинки с изображением людей, животных и предлагаю задать по ним вопросы. Другое задание, какие вопросы помогут тебе узнать новое о предмете, лежащем на столе?

Также с детьми мы учимся классифицировать. Например, предлагаю детям популярное задание «четвёртый лишний». Предметы классифицируем по основному признаку, по цвету, по форме и т. д. Например, вишня, крыжовник, клубника, черника и т.д.

Ещё мы учимся наблюдать. Упражнения на развитие внимания и наблюдательности: первое – ставлю перед детьми какую-нибудь из любимых ими вещей. Рассматриваем вместе этот предмет внимательно и спокойно. Затем предлагаю детям закрыть глаза. Убираю предмет и прошу вспомнить и назвать все его детали.

Учимся анализировать, выделять главное и второстепенное, делать выводы и умозаключения. Такие упражнениями: скажите, на что похожи: узоры на ковре; очертания деревьев за окном; старые автомобили; новые кроссовки. Эти и другие виды заданий позволяют мне сформировать необходимые умения для создания исследовательской работы.